“梁陈方案”与“国庆十大建筑”

“梁陈方案”

北平在1949年年初和平解放之后,当年5月就成立了北平都市计划委员会,叶剑英是主任委员,梁思成是这一委员会的常务委员。

在成立大会上通过了一个决议,由梁思成领衔清华大学建筑系的设计力量,筹备规划设计新的国家行政中心建筑。

新中国成立之后,在首都北京确定中央和政务院新的行政中心,是迫在眉睫的事。

梁思成找來了一位合作者,这个人叫陈占祥,曾在英国学习过建筑规划学。1950年,他们拿出了一个方案,被称为“梁陈方案”。

梁思成和陈占祥提出,在长安街西延长线的北侧,也就是月坛和公主坟之间的区域,建立新的国家行政中心区。

在这个方案中,他们的基本观点是:要保护好北京皇城南北中轴线上的老城区,在外城寻找新区来建设国家行政中心。他们认为,北京是历代封建王朝精心建设的壮美都市,布局系统、完整,在世界上都是罕有匹敌的城市建设杰作;旧城区人口密度很大,如果将新的国家行政中心建在旧城区,不仅会破坏古都风貌,城内也没有大面积的空地,拆迁工作量巨大。

在“梁陈方案”的构想中,不仅整体保留了北京内外旧城,同时要保留城墙,将城墙的部分段落建成可以跑汽车的道路,辅助城内交通,将旧城墙建成环绕北京的空中花园。在1950年,北京的旧城墙已经所剩无几了,民国年间修建马路和铁路拆掉了不少。新中国成立后修建道路,又拆掉了一些城墙。保护旧城和城墙,在梁思成看来也非常要紧。

“梁陈方案”的根本出发点,一是对古都北京建筑文化遗产的保护,二是满足建设国家新行政中心的迫切需要。

“梁陈方案”采用了和北京皇城中轴线平行的另一条南北中轴线,在这条中轴线两侧来安排设计国家行政中心的功能区建筑,这条新的南北中轴线,距离北京皇城的中轴线5公里。国家政务院位于规划的中心位置,全国人大和全国政协办公楼在南侧对称而建,其余部委办公楼围绕着政务院的主建筑,在东、西、南、北分别排列,显示了集群建筑的宏伟气势和聚集效应。

另外两位建筑规划学家朱兆雪和赵冬日则提出了和“梁陈方案”不同的思路。这两位建筑学家,一个留学比利时,另一个留学日本,都是当时杰出的建筑规划学家。他们提出来一个要害问题,就是经济问题:绕开旧城区里完全可以利用的空间,在城外新建一个规模庞大的国家行政中心区,费用不菲,对百废待兴的新国家来说,财力是吃紧的。

朱、赵拿出的规划方案,是将新国家行政中心保留和镶嵌在旧城之内,主要安排在天安门南侧的东西两边。“朱赵方案”中强调了东、西长安街轴线,在长安街南面,安排了很多中央部委建筑。同时,“朱赵方案”中形成了一条新的南北中轴线,北面对着中南海——新的中央领导人办公的区域,南面对着先农坛。可以看出来,“朱赵方案”将国家行政中心向天安门西侧移动了,这样会影响北京南北中轴线的重心。

“朱赵方案”得到了苏联专家的支持,苏联专家认为还是应该以天安门广场为中心区,来安排国家行政中心比较好。只要把中央和国家的核心机关,如党中央、国务院、全国人大、全国政协的办公区规划好了,其他的机构办公地点相对就好处理了。

由于国家行政中心选址的分歧,1952年之前都没有确定最终的城市规划。

1953年,北京都市计划委员会提出了甲乙两个方案,这两个方案都将新国家行政中心放在了旧城区,实际上是采用了“朱赵方案”和苏联专家的意见,“梁陈方案”未被采纳。

建筑从来都是需要与可能的有机结合。当时,中央领导人认为,另建新城区,势必不能以天安门广场为政治中心、以南北中轴线和东西长安街为十字坐标,国家行政中心西移不能体现出天安门广场作为政治中心的理念。以天安门为原点和中心,确立国家政治中心,是对北京作为古都的深刻理解,天安门广场作为北京的中心广场也就顺理成章。这与北京三千年都邑的历史有着密切的继承关系。按照“梁陈方案”另建国家行政中心区,有利于北京在新空间中发展。但尊重北京形成的历史文化的主轴——南北中轴线,也非常重要。

最后一个问题,就是当时的财力紧张,不能支持大规模建设新行政中心。综合以上多种原因,国家行政中心区最终以天安门广场为中心点,在四面进行规划和建设。

“国庆十大建筑”

常言道,十全十美,“十”这个数字在中国文化里就是大满贯、圆满和最高等级的指代。1958年,中央政治局的一次会议决定,在1959年新中国成立十周年前夕,首都北京要建成一批重要建筑,作为国庆十周年的献礼。后来,这些建筑被称为“国庆十大建筑”。

经过一年多的紧张施工,1959年10月1日,中华人民共和国国庆日来临的时候,国庆十大建筑工程如期完成。而在1959年2月的一份报告中显示,所有被列入国庆工程的加起来一共有16个,还有几项其他重点工程,如国家大剧院、西单商场、电影宫和科技宫等,因建设进度、财力等原因,没能在这一时间段完成。

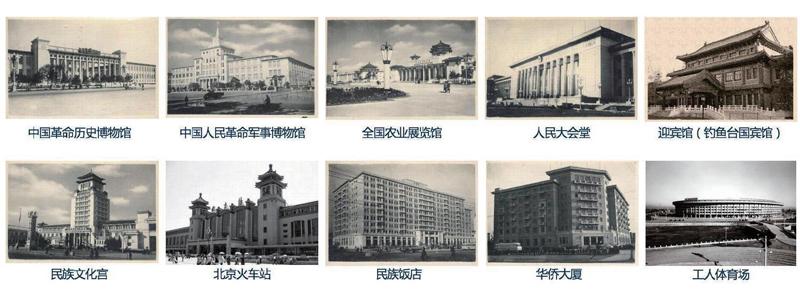

建成的这“国庆十大建筑”分别是:人民大会堂、中国革命和中国历史博物馆(现为国家博物馆)、中国人民革命军事博物馆、全国农业展览馆、钓鱼台国宾馆、民族文化宫、民族饭店、北京工人体育场、华侨大厦和北京火车站。

这十大建筑大都分布在长安街沿线:人民大会堂、中国革命和中国历史博物馆(两馆合一的综合建筑),在天安门西、东两侧遥相呼应、隔着广场相望;军事博物馆在现今木樨地西长安街的北侧,是展示中国军事史和装备史的博物馆;钓鱼台国宾馆在军博以西偏北的地方,是一座园林式对外宾馆;民族饭店和民族文化宫在西单的西侧、长安街以北;北京火车站在东单以南几百米的地方,也算是长安街沿线建筑。

不在长安街沿线上的建筑,是华侨大厦、全国农业展览馆和北京工人体育场。这3座建筑距离长安街相对远一点。华侨大厦在东四的美术馆斜对面,全国农业展览馆在现今东三环北路东侧。北京工人体育场在东二环东四十条桥东,是举行重要体育赛事的大型体育场。

参与这些国庆建筑工程设计的,都是当时中国建筑学界的泰斗和大师级的人物,如梁思成、张开济、杨廷宝、赵冬日、陈植等。当时,建筑设计和施工要求的时间非常紧迫,本来要两三年时间才能完成的建筑项目,现在要压缩到一年多一点的时间来建设完成,这是非常困难的。所以,大家只能是边设计、边备料、边施工。

这是以往很少碰到的情况,建筑师们群策群力,快马加鞭。建筑设计肯定要走在前面,建筑设计的大框架弄好了,通过了,再进行细节设计,然后就是建筑材料的准备,施工稍后进场,整个项目就这样赶着向前加速推进。尽管在建设过程中,几乎每一个“国庆十大建筑”工程都遭遇到施工人手缺乏、小事故不断、建筑材料准备不足与浪费并存、规划面积与建成面积不符等等问题,但在1959年10月1日之前,“国庆十大建筑”还是顺利落成了。

在图纸上,“国庆十大建筑”的规划面积一开始是30万平方米,后来建成的是六十多万平方米。可见,这十大建筑工程在施工过程中有多大的变化,施工工期是多么的紧张,也体现出当时参与进来的设计者、组织者、施工者克服了多少困难,最终让十大建筑矗立在我们的面前。

大建筑的“十”字,体现在十座建筑的十全十美的圆满象征上,也对应了1959年新中国成立十周年的国家生日这一历史时间的节点,呈现了新中国建设首都北京的成就。十大建筑的“大”字,体现在这些建筑不仅体量大、结构宏伟、建筑面积大,还体现在这些建筑所处地理位置的重要性,以及建筑本身的政治含义的重要性上。几乎每一座建筑,都让人一眼看去顿生庄严宏伟、气象万千之感,顿时肃然起敬,这是“国庆十大建筑”带给人们的心理震撼。

“国庆十大建筑”展示出新中国成立后短短十年所取得的成就。在建筑形态上,体现出梁思成所提倡的“新而中”的理念。中国传统建筑风格、苏联社会主义建筑美学和欧洲文艺复兴的古典建筑理论,在“国庆十大建筑”的设计建造中都不同程度地有所呈现,使这一时期的中国建筑充满了时代的豪情并展现了一个新国家海纳百川、蓬勃向上的面貌。

(摘自北京十月文艺出版社《北京传》 作者:邱华栋)