中文版加州药物治疗同盟量表医师版的信效度研究*

袁丽娜 李东菊 詹清和 邵 阳

1955年,在第十九届国际精神分析大会上,Zetzel ER[1]在对当时流行的移情概念的讨论中引入了“治疗同盟(Therapeutic Alliance)”一词。自此,治疗同盟的概念成为治疗师和研究人员日益关注的主题。治疗同盟[又称工作同盟(Working Alliance)、帮助同盟(Helping Alliance)],广义上定义为来访者-治疗师关系,已被广泛接受为心理治疗的关键要素。当来访者和治疗师就治疗目标以及实现目标的计划和策略的有效性达成共识时[2,3],就会形成积极的治疗同盟。而且,高质量的治疗同盟具有协作、互信和支持的特征[2,3]。在所有已确定的治疗过程变量中,无论治疗类型和来访者的问题为何,治疗同盟与治疗效果之间的联系最牢固、最可靠[4]。

随着治疗的多面性发展,治疗同盟的研究不再局限于传统的心理治疗范围,药物治疗可在需要时使用[5,6]。治疗同盟的研究对象也从来访者-治疗师扩大到精神障碍患者-医护人员,医师与精神障碍患者之间的治疗同盟与患者在心理药物治疗过程中的改善密切相关[7]。不言而喻的是,对大多数临床医师来说,精神疾病的严重程度将对药物治疗同盟产生不利的影响,单纯从患者角度评估药物治疗同盟的可靠性受到质疑。因此,了解医师对药物治疗同盟的态度相对变得更重要。有证据表明,医师评定的同盟得分高可以预测患者的功能改善、药物和治疗依从性[8]。医师对同盟的评定比患者的解释力强,当药物治疗同盟在各疗程中平均时,医师对同盟的评分可解释41%的结果差异,患者的评分可解释25%的结果差异[9]。

目前,对药物治疗同盟的理解主要基于西欧和北美上层阶级和中产阶级的世界观和治疗需求[10],进一步地了解其在中国文化中的作用机制非常重要。“关系”在中西方的内涵有所不同,西方特意用Guanxi(relationship)一词来描述中国的人际关系。药物治疗同盟作为一种专业的关系,在我国尤为重要。前期的研究[11]已经发现,中文版加州药物治疗同盟量表患者版(CALPAS-PC)在评估中国精神障碍患者方面具有良好的信效度,但是量表结构还有待完善,这表明药物治疗同盟在中国是一个重要概念,但是其组成部分需要澄清。

为了进一步探讨上述问题,本研究在中国精神科医师中对中文版加州药物治疗同盟量表医师版(CALPAS-TC)进行检验和修订。此外,受限于评估工具,以前的国内研究还没有直接比较医师和患者在药物治疗同盟评分方面的一致性。因此,本研究的第二个目的是检验医师评估的同盟得分与对应的患者得分之间的相关程度。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2016年12月~2017年8月上海市精神卫生中心封闭病房58名医师及他们负责的310例住院治疗病例,对医患关系进行评估。医师被试包括男22名(37.9%),女36名(62.1%);年龄22~41岁,平均(28.48±4.59)岁;精神科平均工作年限(4.00±4.17)年(0~19年不等);受教育程度大学25名(43.1%),研究生及以上33名(56.9%)。他们中既有临床专业学位研究生,也有进修医师、规范化培训医师和主治医师,每位医师负责治疗患者至少1例,至多35例(非同一时间)。上述医师负责的处于二级护理状态且无痴呆、阅读障碍或精神发育迟滞的病例为患者被试,包括男164例(52.9%),女146例(47.1%);年龄18~73岁,平均(34.54±12.29)岁;平均住院时长(148.19±470.48) d;受教育程度大学(专科加本科)及以上学历168例(54.2%),高中92例(29.7%),初中及以下50例(16.1%),平均受教育年限(13.44±3.01)年;自愿住院19例(6.1%),非自愿住院291例(93.9%);入院至今使用过约束保护措施(如捆绑、限制走动)的128例(41.3%),没有使用过的182例(58.7%)。根据国际疾病分类第10版(ICD-10)疾病编码,有161例(51.9%)被诊断为精神分裂症、分裂型和妄想性精神障碍;131例(42.3%)被诊断为情感性精神障碍(心境障碍),18例(5.8%)被诊断为精神科疾病待定或神经症性、应激性和躯体形式障碍等其他精神和行为障碍。本研究获得上海市精神卫生中心伦理委员会批准,所有参与研究的医师被试均获得本人知情同意,患者被试获得本人与监护人的书面知情同意。

1.2 方法

1.2.1 评估工具

1.2.1.1 中文版加州药物治疗同盟量表(California Pharmacotherapy Alliance Scale-Chinese Revised Form,CALPAS-C) 旨在评估医师和患者之间有目的和积极的合作。量表分为医师版(California Pharmacotherapy Alliance Scale Therapist Version-Chinese Revised Form,CALPAS-TC)和患者版(California Pharmacotherapy Alliance Scale Patient Version-Chinese Revised Form,CALPAS-PC),独立地测量医师和患者对药物治疗同盟的主观感知。CALPAS-PC共24个条目,主要从患者参与度、患者工作能力、医师的理解和投入以及双方对目标和治疗策略一致性4个维度进行测量;CALPAS-TC共30个条目,除上述因素外,增加了患者的阻抗维度。两个量表均为利克特五点量表,从0分(一点也不)到4分(完全如此)计分,总分越高,药物治疗同盟越好。 先前的研究[9]已确定CALPAS-P和CALPAS-T内部一致性良好(Cronbach’ s α分别为0.83和0.73),在药物治疗的第2和第8个阶段收集数据,分别得到0.52和0.59的重测信度系数。量表的版权归Louise Gaston博士和Charles R. Marmar硕士所有,在取得授权同意后,采用中英文回译法分别对CALPAS-P和CALPAS-T进行迭代修订,选择符合中国文化的措辞,经精神病学专家和心理学专家反复讨论后确定中文版。除患者的阻抗这一医师版特有维度,医师版和患者版的前24个条目含义基本一致。

1.2.1.2 工作同盟量表简版医师版(Working Alliance Inventory-Short Form Therapist Version, WAI-ST) WAI-S[12]以Bordin的目标、任务、情感联结三因子模型为理论基础编制,现在被广泛用于工作同盟的评估中。量表共12个条目,采用从1分(从来没有)到7分(总是)的利克特七点计分,总分越高,工作同盟越好。在课题组前期研究(尚未发表)中,WAI-ST的内部一致性较好(Cronbach’ s α=0.91),稳定性较好(重测信度为0.79)。

1.2.2 施测过程 在经过标准化培训后,由两名心理学硕士研究生担任主试,请医师根据指导语完成CALPAS-TC和效标量表WAI-ST,同时由主试协助医师负责的符合入组标准的对应患者完成CALPAS-PC。为了减少社会期望的偏差,医师与患者的信息独立采集,并被告知他们的回答互相保密。1周后,从所有参与研究的医师被试中随机抽取30名,请其再次填写CALPAS-TC以评估量表的重测信度。

1.2.3 统计学方法 两位主试使用Epidata软件独立录入数据,确保数据的准确性。研究者使用SPSS 22.0和AMOS 24.0软件对数据进行描述性统计以及项目分析和信度效度分析。以α=0.05作为检验标准,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

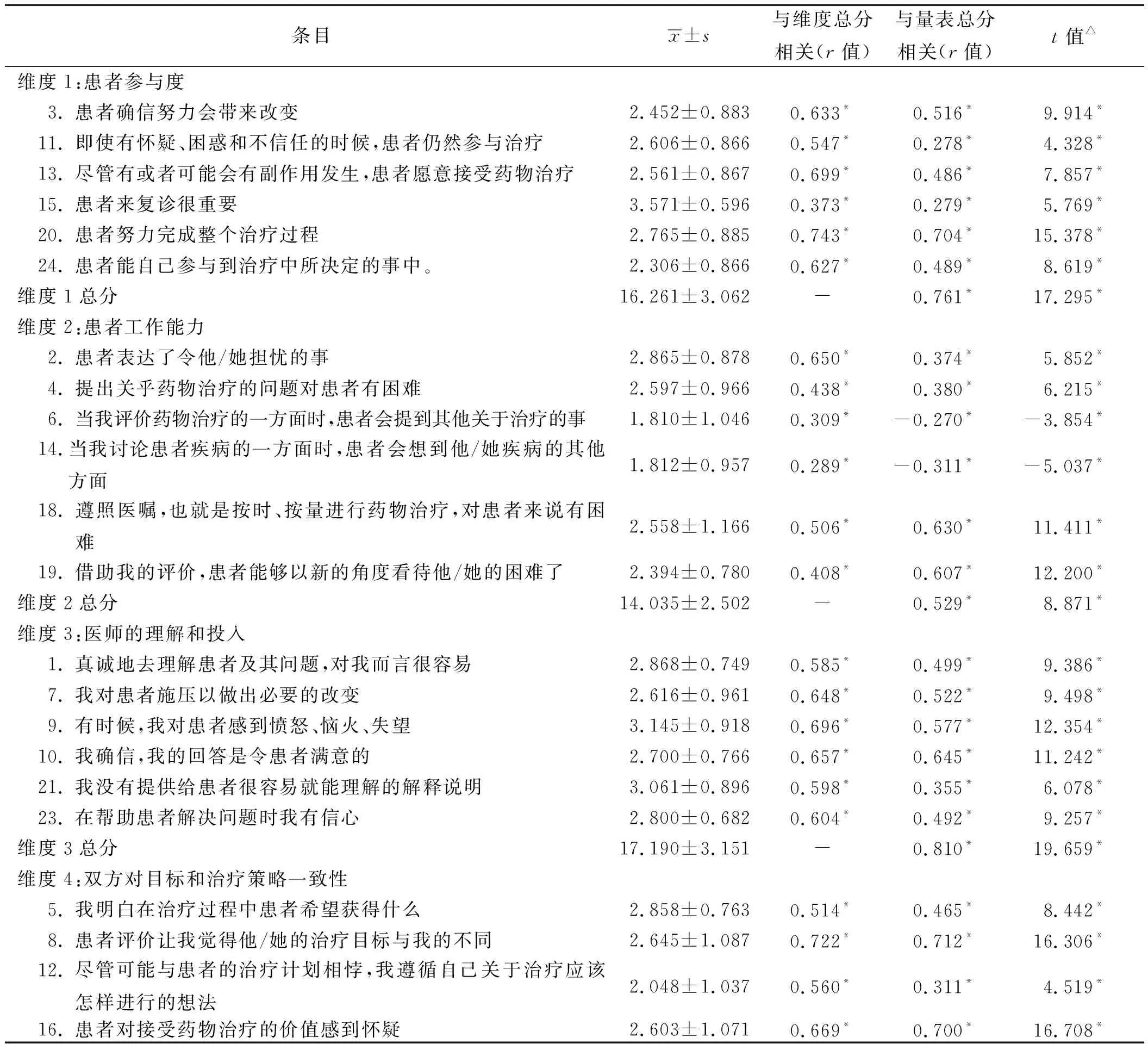

2.1 CALPAS-TC项目分析 相关分析,计算每一条目与维度总分的积差相关系数在0.289~0.855,与量表总分的积差相关系数在0.278~0.723,其中条目6、11、14、15、17、25结果不理想。极端组平均数差异检验,依据CALPAS-TC总分对样本进行排序,用两独立样本t检验比较前27%高分组与后27%低分组的各条目均值,所有条目比较差异均具有统计学意义(P<0.01)。具体结果见表1。

表1 CALPAS-TC项目分析结果(n=310)

续表1

2.2 信度分析 内部一致性检验结果显示,CALPAS-TC总分Cronbach’ s α系数为0.849,患者参与度α为0.666,患者工作能力α为0.110,医师的理解和投入α为0.695,双方对目标和治疗策略一致性α为0.279,患者的阻抗α为0.867。奇偶分半信度:量表总分Guttman Split-Half为0.865。重测信度:1周前后的量表总分相关系数为0.605。

2.3 效度分析

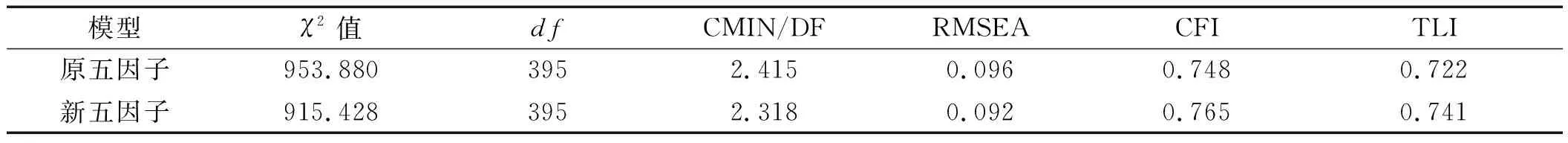

2.3.1 结构效度 将总样本随机分成两份,对样本1(n=155)进行探索性因素分析,结果KMO=0.824,Bartlett 球形检验在0.001水平上显著(χ2=2 084.165,df=435),说明适合进行因子探索。采用主成分分析法和最大方差法抽取特征根大于1的公因子8个,累积方差贡献率为65.244%,各条目因子载荷在0.408~0.843。基于原量表的理论假设,重新设置因子抽取方法,固定抽取5个因子,共解释了总变异的53.636%。各条目因子载荷见表2。采用最大似然法对样本2(n=155)进行验证性因素分析,比较原有的五因子模型与探索出的五因子模型,结果见表3。

表2 CALPAS-TC的探索性因素分析结果(n=155)

表3 CALPAS-TC量表验证性因素分析比较(n=155)

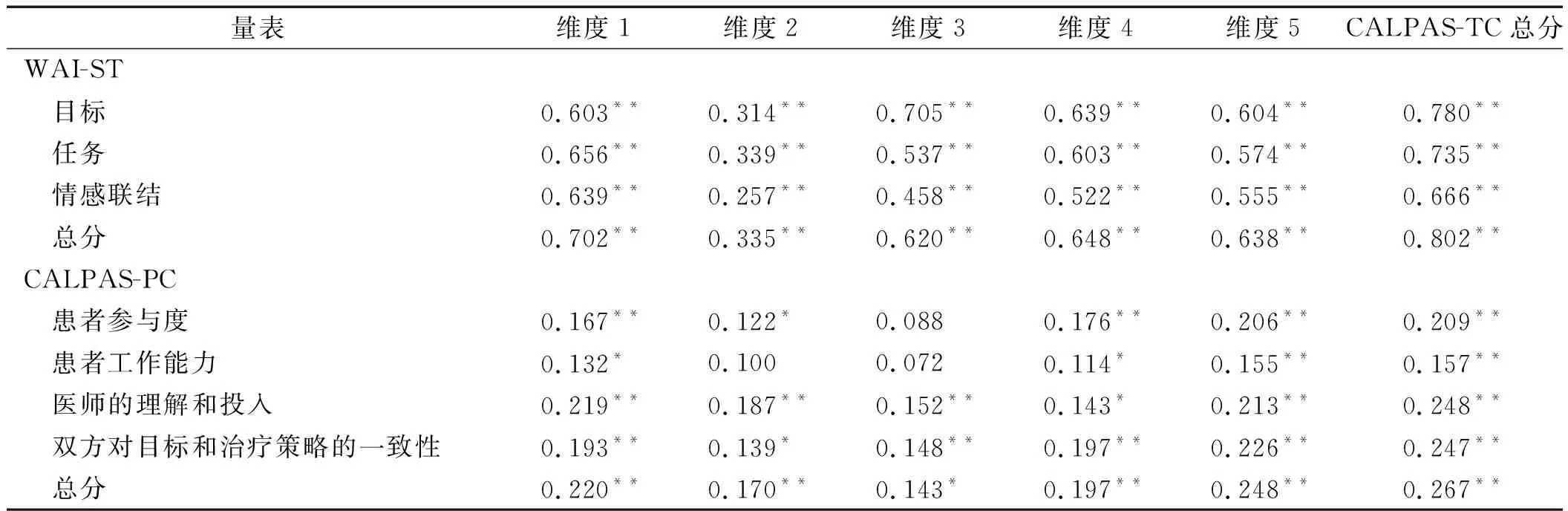

2.3.2 效标效度 研究从三个不同角度对量表的有效性与否进行了检验:(1)以WAI-ST为效标,结果显示CALPAS-TC总分与效标量表总分呈正相关(P<0.01);(2)以CALPAS-PC为效标,结果显示CALPAS-TC总分与CALPAS-PC总分呈正相关(P<0.01),其他结果详见表4;(3)从临床实践角度,对自愿入院患者与非自愿入院患者的中文版CALPAS-TC总分进行独立样本t检验,结果差异有统计学意义(t=2.382,P<0.05);对有过约束经历的患者与未约束过的患者进行比较,结果差异有统计学意义(t=2.139,P<0.05)。

表4 CALPAS-TC的效标相关性(r,n=310)

3 讨论

医患治疗同盟是医学护理中越来越重要的元素,多年来,患者一直被要求信任他们的医师,并相信他们的医护人员的权威、能力和良好的意愿[13]。医疗诉讼事故中71%的证词指向了有问题的医患关系,患者决定起诉医师通常是由于他们认为医师无心照顾和/或缺乏与医师的合作[14]。可以猜想,如果能够及时了解医师在治疗同盟中的态度并进行调整,使之与患者的态度趋同,将大大减少医患纠纷的发生。CALPAS-TC的临床使用可以使医师系统地评估同盟和患者对用药的态度,有助于医师直接讨论患者对药物治疗的保留意见,因此,本研究尝试将该量表引入国内并加以修订,以应用于临床。

项目分析中,极端组均值差异检验均显著,说明各条目具有较高的鉴别度。但相关分析提示有6个条目与其余题项同质性不高。条目6和条目14在原英文版针对心理治疗师的评估时效果良好,但在中文版针对精神科医师的评估时没有呈现出同样的有效性,这可能是由治疗方式的侧重点不同导致的。心理治疗中强调“来访者中心”,鼓励来访者积极思考,而医院封闭病房中的患者自知力有限,所以在治疗中往往是“医师中心”,患者在治疗中更多的是需要遵医嘱,在医师看来,一个想太多的患者依从性可能不佳,所以这两个条目没有很好地正向预测医师与患者间的药物治疗同盟。条目17呈现出与总分的负相关,可能是由于翻译时用词的选择导致医师的理解出现歧义,“摆脱”含有对医师治疗的不满,医师即便“明白”也不一定会“认同”。条目11、15、25与“患者参与度”维度有关,心理治疗中,来访者通常是主动寻求治疗师的帮助,但是在精神专科医院中的住院患者很多都是“非自愿入院”,患者本人对于治疗和复诊的自主决策很少,这可能是医师评估3个条目与药物治疗同盟弱相关的原因。考虑到CALPAS-TC与CALPAS-PC在条目上的对应关系,经专家讨论,对上述不符合心理测量学标准的题目暂时予以保留,后续研究仍需进一步分析。

信度分析中,CALPAS-TC总分的内部一致性信度和奇偶分半信度均高于0.8,说明量表具有较好的信度。重测信度证明量表具有跨时间的稳定性,这与量表开发者的研究一致。

为了确保研究结论的准确性和可信性,采用交叉验证的方法对CALPAS-TC的结构效度进行分析,即将所有数据随机分为两半,一半用于探索性因素分析,一半用于验证性因素分析。结果显示,量表理论构想的五因子结构与探索出的五因子结构并不一致,原五因子模型中反向计分题目均匀分散在各维度中,但新五因子模型中出现了正向与反向题目的“聚类”现象。心理测验的编制过程中,为了控制趋同偏差和否定偏差,研究者常常在量表中加入反向表述题,正向表述和反向表述的分离说明可能存在项目表述效应[15]。Hsu S等[16]对WAI-ST在香港治疗师中进行检验时也出现了项目表述效应。特别令人关注的是,Hatcher RL等[17]在对WAI-S[12]进行修订后,工作同盟量表简版修订版没有反向计分项目。受试者的个体因素(如年龄、受教育程度等)、文化背景、项目的排列顺序都可能影响正向-反向表述效应[18],目前还没有研究直接考察反向计分项目的消失会带来怎样的影响,接下来可能需要将项目的表述方式调整后进行更深入的研究。

在实证效度方面,研究从不同角度证实了CALPAS-TC的有效性。第一,研究选用具有代表性的WAI-ST中文版作为效标,结果显示两量表总分具有强正相关(P<0.01),CALPAS-TC具有良好的效标效度。第二,CALPAS-C医师版和患者版总分呈现弱正相关(P<0.01),与既往研究中指出的患者和医师/治疗师之间往往只有中小比例的相关性一致[19,20]。评分的差异并不一定意味着医师和患者对治疗同盟质量的评估存在冲突。相反,这可能是由于他们在同盟关系中扮演着不同的角色,对有效同盟的理解不同导致。具体到每一个临床案例中,医患之间的评分可能很不一致,提示精神科医师在临床工作中要审慎看待自己对药物治疗同盟的评价,不需要因为一些患者对药物的消极态度而气馁。第三,因为有研究发现非自愿入院的患者比自愿入院的患者建立的同盟弱得多[21],所以本研究又针对患者的入院方式和是否有过约束经历进行了探究,结果非自愿入院患者的CALPAS-TC总分低于自愿入院患者,有过约束经历的患者的CALPAS-TC总分低于没有过约束经历的患者,从侧面证明了CALPAS-TC在精神卫生领域的有效性。

综上所述,CALPAS-TC可以作为在我国精神科医师群体中评估药物治疗同盟的有效工具。但是,精神障碍患者的住院治疗通常是与一个专业团队建立关系,所以只针对为患者提供服务的一名责任医师进行研究不能代表患者在病房中建立的所有关系。另外,由于受邀参与研究的医师负责的患者情况不一,所以出现了在整个测评中有的医师只评估了1次(该医师负责的患者只有1人被随机抽中),有的医师评估了多次(该医师负责的患者被随机抽中多人),这可能导致共同方法偏差[22]。未来的研究可以在此研究基础上进行补充探讨。

——基于体育核心期刊论文(2010—2018年)的系统分析