体育文化介入青年白领移民社会融合的机理

——来自测量和田野的证据

郭远兵,金 梁,彭小伟

(1.武汉体育学院 心理学系,湖北 武汉 430079;2.武汉体育学院 武当山国际武术学院,湖北 十堰 442714;3.武汉体育学院 体育教育学院,湖北 武汉 430079)

一、问题提出

随着工业化中期转入工业化后期,我国大城市即将进入白领总量超过蓝领总量的“白领时代”。[1](p20-38)白领社群是指受雇和领取薪水的非体力劳动者,通常包括国家机关、党群组织、企事业单位的各类专业技术人员、办事人员和职员、商业服务人员等。[2](p90-111)新型城市化建设和人力资源迭代升级必须着力吸引白领群体移入和居留,为未来发展持续蓄力。以往研究从户籍政策、住房安居、社会信心和身份建构等多角度做了设想和探讨。对于青年白领移民,移入城市既是梦想空间,也是异质空间。青年白领移民能否在移入地长期居留,关键在于能否适应和融入。白领移民虽然没有遇到大学毕业生和新生代农民工等低收入聚居群体所面临的区隔,在移入城市也承受着繁多压力。[3](p34-43+95)受狭隘经济决定论束缚,学界主要关注底层移民,对经济条件较好的白领新移民社会融合问题关注不够,[4](p117-141)所以需要关注该群体的社会融合问题。

体育是一种增进社会融合的策略和工具。从社会而言,体育提供一种拓展社会网络的场所,有利于发展组织关系和公民意识。[5](p151-166)从个体而言,体育有助于培养亲社会行为的心理品质。[6](p1-8)关于体育促进社会融合作用机制,Phua(2012)指出,移民参与体育互动可以提升个体资本和社会资本;[7](p109-132)仇军(2010)概括为体育参与—社会资本提升—个人资本提升—融合几率提高的关联路径;[8](p29-33)任海(2013)认为体育特有的参与性、互动性和组织性将参与者代入社会互动,进而促进社会融合。[9](p24-25)体育参与的社会融合功能也遭遇一些否定性证据。例如,Krouwel 等(2006)发现,在类似足球等项目中,肤色和社会地位经常会与恶意侵犯相联系。[10](p165-180)Lee、Dunlap 和Scott(2011)发现体育参与不但没有促进融合,反而因为文化和经济差异招致排挤。[11](p290-308)Hosper、Klazinga 和Stronks(2007)认为体育参与和社会融合之间无法确定因果关系,[12](p230)并不是每个人都有同等参与体育的机会,体育参与公平和社会排斥裹挟在一起。[13](p117-132)因此,体育参与和社会融合的关系要进一步考察其语言境域、意义境域和时间境域。[14](p74-78)换一种概念和框架,以体育文化“介入”而非“促进”白领移民的社会融合问题在逻辑上更加严谨。[15](p25-29)在此框架下,问题演变为如何标注和解析体育文化介入白领移民社会融合的境域。

体育文化可以通过客观范畴、心理范畴和话语范畴进行多元表征。关于体育文化的心理表征和认同,在词汇学假设下,通过收集表征体育文化的心理形容词汇,经因素分析降维,抽取出体育文化六维12因素的心理结构。[16](p68-84)近年来,逐渐兴起从社会心理学角度探究移民心理层面的融合。心理层面的融合反映城市居民参与城市生活的深度,标志着深层次的文化融合。[17](p25-30)新型城镇化的核心是“人的城镇化”,要从外在制度到内在心理上提升城市对新移民的接纳。鉴于此,本研究在体育文化的主观心理范畴下,探究青年白领移民对体育文化心理结构的认同以及与社会融合心理层面的关系。尽管如此,测量研究停留在静态层面,静止样态是相对的。社会融合不可能一次性或强制达成,而是长期的动态过程。[18](p20-25)为具体、常态地展示体育文化介入青年白领移民社会融合的状况,探究知识型移民自觉的文化参与,拟综合采用田野调查、个案剖析和叙事性表达等研究方法,尝试研究体育文化介入青年白领移民社会融合的机理。

二、测量研究:青年白领移民体育文化心理结构认同与社会心理融合的关系。

(一)研究问题。

上述梳理发现,有必要进一步考察体育文化介入社会融合的运行境域。将相关变量操作化,探讨青年白领移民体育文化心理结构认同与社会心理融合的关系。

(二)研究对象。

鉴于户籍限制以及样本获取难度,采用适应于研究隐藏人口的“受访者推动抽样”。一是确定“种子”群体,获取首轮调查结果。二是委托“种子”成员把问卷分发给认识和符合样本特征的次级目标成员。三是重复以上步骤,重新确定“种子”群体和委托发放问卷(为了降低受访人的同质性),直到获取足够样本量。[19](p192-205)

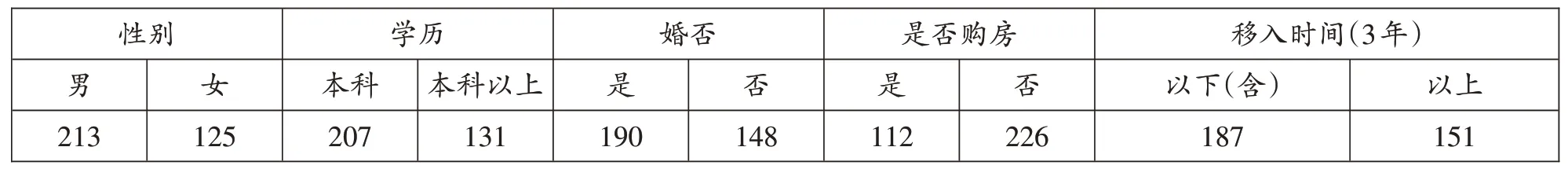

参考张结海(2011)、[20](p73-80)雷开春(2018)[3](p34-43+95)以及苏迪和张文宏(2020)[21](p128-136)的研究和界定,从户籍(出生在外地)、职业(从事非体力劳动)、教育(大专及以上学历文化程度)这三个维度来界定白领移民。样本采集于上海,选择标准:①大专及以上学历;②非体力劳动职业;③在上海工作至少一年;④年龄在25~40岁之间;⑤出生在外地,成年以后到上海读大学或工作才移居上海。收回问卷360份,有效问卷338份,样本基本特征见表1。

表1 调查对象基本情况表

(三)研究工具。

第一,体育文化心理结构认同问卷。[16](p68-84)对体育文化载体进行形容词词汇联想,经因素分析降维,抽取出体育文化心理结构的6维12因素的心理结构:外向活跃(F1)、勤奋进取(F2)、阅历性(F3)、自主卓越(F4)、休闲性(F5)和身体文化(F6)。六个因素的Cronbach α 系数在0.71~0.79 之间,各项指标值(GFI、AGFI、NFI、CFI)均在0.80 以上,达到测量学接受标准。问卷适用于测量对体育文化心理结构的认同,采用5点计分。

第二,流动人口社会融合心理测量量表。[17](p25-30)量表共8 个项目两个维度,采用4 点计分。两个维度分别为融合意愿(E1)和融合体验(E2):融合意愿反映流动人口对所在城市的主观融合愿望,表现为愿意与当地人有深入交往和对所居住城市有归属感;融合体验反映流动人口感受本地人对外地人的态度,表现为感受本地人对外来人的接纳和认同。量表信度和效度达到测量学接受标准。采用SPSS16.0软件进行统计处理。

(四)研究结果。

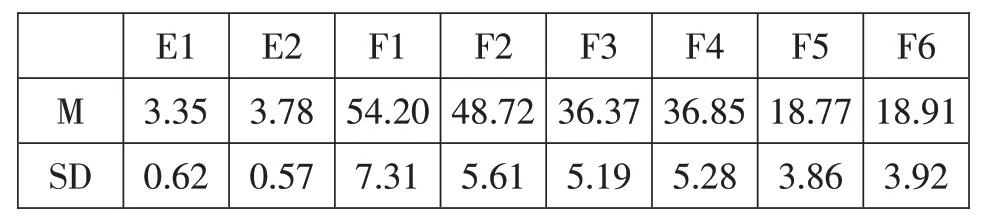

1.青年白领移民的体育文化心理结构认同与社会融合基本状况以及相关分析。青年白领移民对体育文化心理结构的认同和社会融合意愿和融合体验的基本状况(见表2)。由于体育文化心理学研究不够,较少采取测量工具操作化界定,缺乏其他可资比较的样本数据。尽管如此,从主观心理层面考察二者的状况和关系存在理论和实践的双重必要性。青年白领移民融合体验(E2)与体育文化心理结构认同所有维度均显著相关;融合意愿(E1)与体育文化心理结构认同大部分维度显著相关(见表3)。

表2 体育文化心理结构认同与社会融合基本状况(M±SD)

表3 体育文化心理结构认同与社会融合的相关(r)

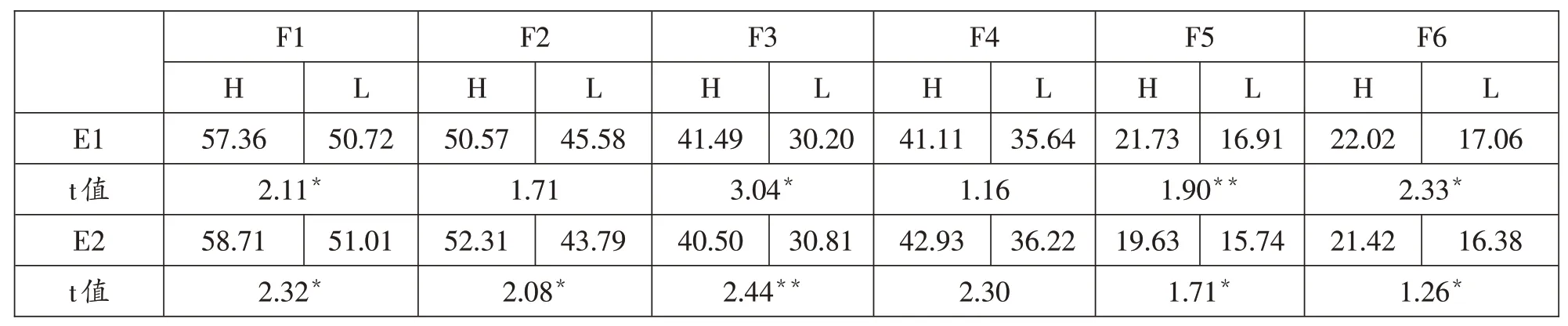

2.青年白领移民社会融合在体育文化心理结构认同高/低分组上的得分及差异。在相关研究基础上,将青年白领移民对体育文化心理结构认同所有维度的得分前27%和后27%分成高认同组(H)和低认同组(L),比较社会融合在高/低分组上的差异(见表4)。融合意愿(E1)的分数在外向活跃(F1)、阅历性(F3)、休闲性(F5)和身体文化(F6)的高低分组上差异显著;融合体验(E2)在外向活跃(F1)、勤奋进取(F2)、阅历性(F3)、休闲性(F5)和身体文化(F6)高低分组上差异显著。

表4 体育文化心理结构认同高低分组上的社会融合得分及差异检验(t值)

三、田野调查:体育文化介入青年白领移民社会融合的关键词——“或然性”与“内卷化”

(一)研究方法和对象。

1.调研地点和程序。

上海是颇受青年白领移民青睐的城市。一批进入上海的外来人口,最后约有10%~15%的人口稳定地居留在上海,成为新上海人。上海具有良好的体育文化基础,上海市“十一五”和“十二五”体育发展目标,均提出要构筑体育文化城的目标。[22](p13-16+25)本研究在杨浦区和长宁区选择4 家中等规模的市级示范体育俱乐部,均将青年白领作为目标消费群体之一。

调研分为三个阶段:进场阶段,通过熟人关系进入调研地,了解调研地基本情况,根据研究需求进行技术筛选,确定受访者名单和基本信息;访谈阶段,对受访者进行开放式或半结构式访谈。在受访者同意知情下进行深度访谈,访谈内容包括受访者体育体验方式、时间、强度以及移入上海后的融合意愿和体验;进一步访谈阶段,针对前期访谈资料,寻求新线索,进行更具针对和深入的访谈。

2.研究方法。

采取“事实—解释”的思路,将经典民族志的田野工作与解释人类学方法相结合。从主体间性出发,线索在现场,路径在现场,对田野事实做主观性解释,同时关注解释的适度性,避免“过度解释”。

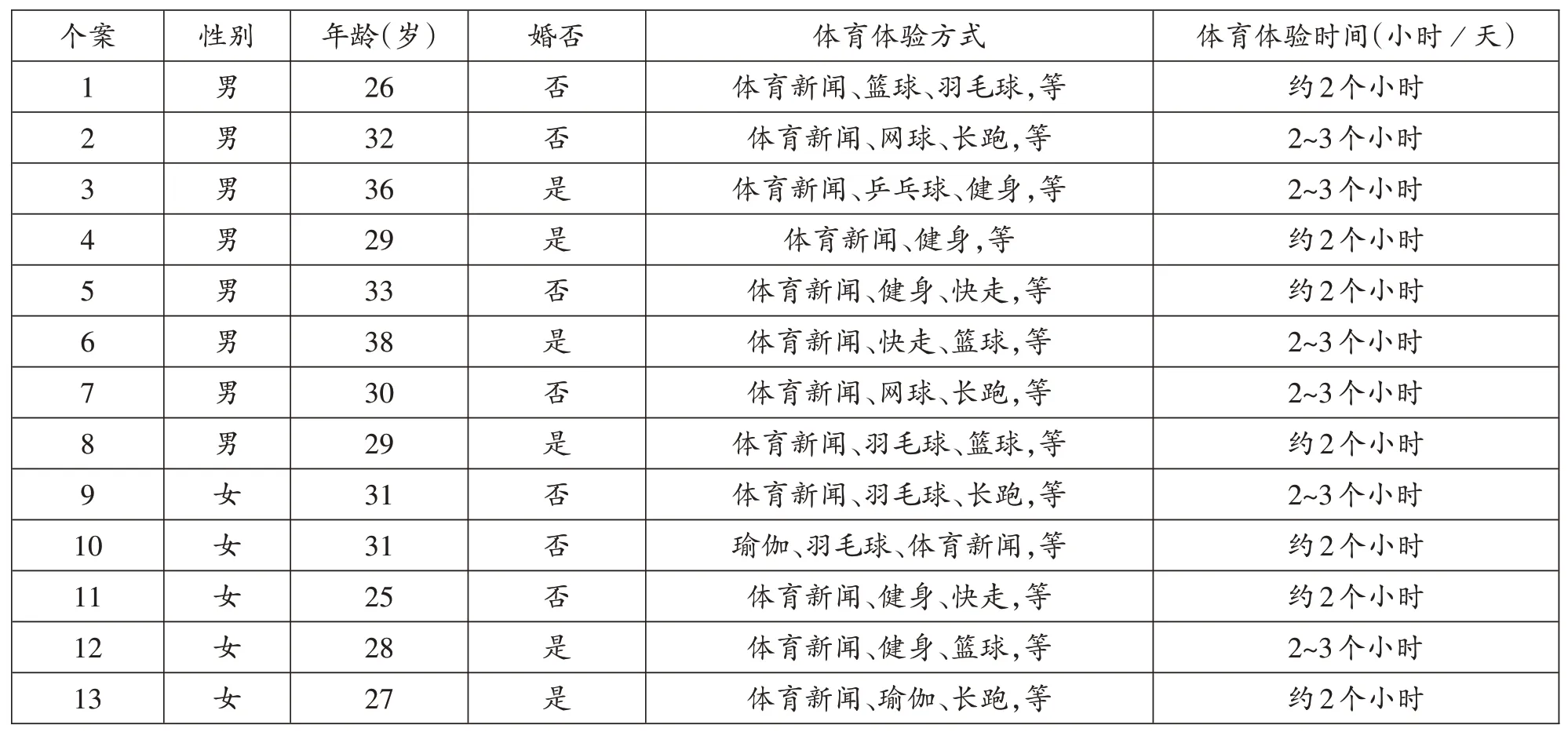

3.个案基本情况。(见表5)

表5 受访者基本情况

(二)体育文化介入城市白领移民社会融合的方式和特征。

1.“体育休闲”:社交区隔的缓冲和补偿。

移民迁入移入地后,感受社交区隔是普遍经验。我国民众对于社群分类和经济特征发展出愈加清晰的意识,与阶层意识相伴而生的社群认同意识也在不断加强。[24](p64-72)面对空闲时间,暂时无法逾越阶层沟壑以及社会区隔,大量白领移民群体选择通过体育参与在陌生的城市社区拓展社会空间,构建运动趣缘共同体,打破社交区隔,适应城市文化。通过体育锻炼可以调整情绪。体育运动是解决苦恼的重要途径,是容忍社交缺陷的麻醉剂。[25](p27)

“长期健身,可以排解很多无聊的苦闷;大城市里人情往来淡薄,通过体育活动打发空闲时间,也就淡忘这些问题。”

“我们这些外地人和当地人彼此觉得不好打交道,发生冲突的时候,跑跑步,一身臭汗后,不痛快就没了一大半。”

通过体育锻炼转移注意力,排斥感在一定程度上被转移或消解。锻炼场所建构成一个场域。该场域又被赋予经济资本、文化资本和社会资本(社交网络)的含义和价值。[26](p111)通过体育参与,参与者获得交流的平台,获取一定社会资本,其路径为体育参与—社会资本提升—个人资本提升—融合几率提高。[8](p29-33)一些运动技能或者组织能力较高的白领移民,甚至发起一些草根体育组织,意图加强交流和稳固关系。

“在体育俱乐部,也会遇到很多朋友,有和我们一样背景的白领,也有本地人,说不定还可以认识几个异性朋友。”

“球场上也能认识朋友,加个微信,一起锻炼,一起交流。”

2.“以球会友”:架设社会关系,并未改变社会关系。

社会资本从嵌入社会网络的资源中获得,并植根于社会网络和社会关系中。移民能否扎根移入地并市民化与其能否巩固社会资本和社会网络有显著关联。[27](p52-63)体育参与对青年白领移民的社会资本和个人资本固然有所提升,但是和社会融合之间不存在必然性。因为青年白领移民所在体育场域属于弱关系环境,熟人社会中通过体育参与获得的关系和资源难以根本改变社会关系结构。

“通过踢球认识了几个本地朋友,他们也只是玩伴,还不到交心的程度,更谈不上相互帮助。”

“其实,我们大部分时间都是和自己背景和经历差不多的人一起打球,偶然和有一些高端的人玩,也玩不了多长时间。”

体育品位负荷于身体,变形为一种社会分类原则,转化成特异性的阶级价值和文化,发展成一种阶级关系符号。[28](p113-130)不同阶层偏好不同运动项目,趣味发展成文化资本,品位成为构建社会区分的符号。体育锻炼人群及其趣味习性也呈现阶层化结构,体育品位成了层化区分的符号和意象。[29](p1-5)以此解释,体育参与并不能显著提高社会网络的顶端和网络差异。

“选择某项体育项目,也是要考虑经济基础。有些项目的消费太贵了,我们暂时玩不了。尝试接触一下,也没办法精深下去。”

“大学时候学过两年网球,当时能够对拉起来。现在不容易找到球友了。这个项目虽然不算贵族运动,但受多方面的影响,不容易当成常规项目。”

3.“体育精神”:进入主流的品质或多元化的理据。

同化理论认为,弱势一方的移民会调整自己的态度和行为,逐渐抛弃原来的文化传统和习惯,认同主流文化,最终融入主流社会。[30](p881-893)青年白领移民进入上海之后,对体育新闻、项目和体育精神等关注和思考较之以前更加频繁和显著。测量研究发现,城市白领移民对体育文化心理结构认同达到较高水平。究其原因,体育文化属于城市文化(体育文化从属于城市习性图式),显著影响移民的日常生活。经验层面,青年白领移民将体育精神和奋斗事业与拼搏价值关联起来,趣味和需求结合成生活方式。

“没有到上海之前,没有像现在这样高度关注体育。如今,体育赛事、奥运会、球星和体育项目成口头禅了。”

“运动员成功前的训练异常艰苦,只有熬得住,才有可能获得最后的掌声。要在这个城市安定下来,也需要这股子劲头。”

多元文化论则认为,部分特定文化背景和经历的移民在文化上会保持相对独立。拥有较高文化资本和经济资本的个体,融入主流社会时障碍较小;经济收入低和文化资本贫乏的,甚至可能融入城市贫困文化。还有选择性融合,即选择在某方面融入,在其他方面仍保持原有的价值观念。[31](p74-96)部分白领移民并不在乎所谓的“融入主流”,认同体育文化中的休闲、激情和关注当下等价值。这可能与流动感知和社群固化有关。流动感知越向下,固化关注度和无助感就越强烈。[32](p49-67)

“我喜欢体育的潇洒和忘我。我不在乎成为一个上海人,在乎的是在这个城市的奋斗和体会。”

“从业余体育难以逾越到职业体育;在城市里向上流动也超级困难的。在这里,我关注的是赚钱,也许以后会去一个成本更低的城市,或者回老家。”

四、讨论与展望

研究体育文化需要言之有物和落到实处。同理,体育文化的社会融合功能不是被主观地赋予,而是需要提供证据,讲清原理。[33](p191-202)体育文化介入社会融合,在欧美社会治理中已付诸较为清晰的实践,这与其发达工业化和城市化背景相关。然而,西方学界对通过体育参与能否促进社会融合尚存在争议。争议在于体育对社会融合到底能起多大作用,在哪些领域起作用;以什么方式促进社会融合;参与公平、体育环境等体育内部问题是否正在掣肘社会融合。[14](p74-78)澄清问题要小心论证,提供多方面证据。尤其要补偿式关注研究的社会文化语境,避免以数理逻辑遮蔽应有的社会文化之维。据此,本研究提供测量和田野的两种证据:测量证据内部效度较高而生态效度较低,田野证据的生态效度较高但内部效度较低,两种证据互为补偿,协同呈现。

社会融合是针对移民弱势群体的社会关怀而提出,用于观照当前城镇化迅速发展的过程中引发的相关问题。青年白领既不属于强势群体,也不属于弱势群体,属于“不上不下”的中间群体,却是“消费的前沿,民主的后卫,稳定的基础”。随着新型城市化推进和人口资源升级,青年白领移民的社会融合问题必将被关注。研究显示,青年白领的融合意愿和融合体验呈中等水平。推广该结论要注明三个背景:一是与移民群体文化融合和经济融合相比,对社会融合心理层面的结构化关注不够,以往研究社会融合心理维度主要采取对“职业、住房和社会总体状况”的主观和非结构评价。[34](p44-53)二是本研究以体育文化心理结构认同差异切入青年白领移民的融合意愿和融合体验的差异,主要是因为该群体更可能接近、体会甚至享受体育文化。三是体育文化心理结构认同问卷应用研究尚未充分展开,当前所获数据尚不便横向比较和分析。

经相关分析,青年白领移民社会融合意愿和融合体验与对体育文化心理结构认同呈较高相关。比较对体育文化心理结构认同高低分组的社会融合差异,显示融合意愿在外向活跃、阅历性、休闲性和身体文化的高低分组上差异显著。根据郭远兵(2015)研究,体育文化的心理结构与健康人格具有契合性。[16](p91-103)外向活跃反映出青年白领移民人格的乐群性;阅历性反映出青年白领移民人格的成熟性;而休闲性和身体文化则与青年白领移民选择城市生活风格和对身体的关注有关。不难理解融合意愿在外向活跃、阅历性、休闲性和身体文化的高低分组上存在显著差异。研究还显示,融合体验在外向活跃、勤奋进取、阅历性、休闲性和身体文化高低分组上差异显著。对体育文化心理结构的认同和心理维度的社会融合相契合,而非依存,形成一种动力因。

白领移民的群体身份还可以进一步细分为根植型白领移民、边缘型白领移民和漂泊型白领移民;类别内差异较小,类别间差异较大。[34](p44-53)建议未来做细分研究,考察体育文化介入白领移民各亚群体社会融合的效用差异。测量研究只能显示城市白领移民对体育文化心理结构认同与心理社会融合的相关和契合。相关研究获得静态描述,方法本身限制外部效度,无法获取二者关联的生活化机理。社会融合是一个动态的过程。马西恒和童星(2008)认为社会融合的过程包括二元社区、敦睦他者和同质认同三个阶段。[35](p15-22)城市移民的文化或者心理融合是否意味要放弃原来文化,完全融入主流文化;或者发展出多类型的适应策略,例如综合型融合、分离型融合或者边缘型融合。社会融合的文化心理适应涉及文化接触、过程和状态,不同文化在接触过程中或者接触之后存在一个动态过程以及过程结果,引入田野调查意在获取二者更为深入和真切的关联。

通过田野调查、个案剖析和叙事性表达等方法,呈现出体育文化介入白领移民社会融合动态、多维和立体特征。白领移民能否在移入城市市民化,而不是“候鸟型”往复迁移,受到经济、制度以及社区等多方面影响。田野研究发现,青年白领移民主观上意识到参与体育对其社会融合有一定促进作用,但是作用大小和范围有其限度。田野研究获得测量研究无法呈现的动态图景,这有助于解释各测量研究间的结论冲突。测量研究认为,体育文化促进青年白领移民社会融合;田野证据认为,体育文化介入青年白领移民社会融合。“促进”表征功能的必然,说明二者具备因果内在联系;“介入”则表征功能的或然,说明二者联系的随机性,前提与结论间不具有蕴涵关系。田野证据中,“或然”是体育文化介入青年白领移民社会融合的关键词之一。与之对应,移民理论正经历从融合结果的“必然性”向“相对性”,从融合轨迹的“直线性”向“曲线性”,从融合模式的“完全性”向“选择性”,从融合方向的“唯一性”向“多元性”转变。[36](p33-39)

本研究的实用价值之一是期冀移民群体通过体育文化主动赋能,汲取类似体育文化为代表的先进文化与共有价值,突破权利桎梏与形式主义,强化互动介入与群体协同。过往研究设限在帕特南和福山关于社团参与促进集体社会资本的理论框架内。集体锻炼方式作为一种体育社团的替代物对居民的集体社会资本起促进或介入作用。这种作用适用于集体社会资本水平较高即邻里信任和邻里参与水平较高的城市居民,而对邻里信任和邻里参与水平较低的城市居民无显著影响。[37](p12-22)黄宗智用“内卷”的概念抽象华北地区小农经济社会中农业有增长却无发展的情况。[38](p35-44)通过分析体育文化介入白领移民社会融合发现,其过程亦呈现“内卷”:一是体育参与架设了社会关系,并不能整固社会关系。二是体育参与提供了社交网络,但不能改变社交网络的上层结构。三是白领移民将入世与体育的卓越精神关联起来,将出世与体育的超越精神关联,为其出世找到了独特的文化脚本。“内卷”成为体育文化介入青年白领移民社会融合的另一个关键词。“或然”和“内卷”协同勾勒出体育文化介入青年白领移民社会融合的话语界限。