工作抑或家庭:多重角色视角下性别红利释放的理论探讨*

朱 荟,陆杰华

在理想的生活世界中,工作和家庭理应是每一个体伴随日出而作与日落而息的自然场域划分,并不形成矛盾。然而事实上,如何化解工作家庭冲突、形成工作家庭平衡,获取工作家庭增益已经成为困扰劳动者,尤其是已婚已育女性的现实难题,同时也是学界关注的热点议题。无论是从理论还是现实上看,从人口红利到性别红利的学术转向,不仅意味着从年龄结构关注到性别结构,更需要从工作家庭实践中去观察与理解女性劳动参与率走低,职业发展瓶颈与性别赋权阻隔。本研究将从性别视角考查工作与家庭中多重角色博弈的理论思考,探讨中国释放性别红利的新思路以及相应的制度设计。

一、中国性别红利释放的缘起

男女平等是中国的基本国策。我国建立了包括100多部法律法规在内的全面保障妇女权益法律体系,被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一,基本消除义务教育性别差距,全社会就业人员女性占比超过四成,互联网领域创业者中女性更是超过一半①中国政府网,习近平在联合国大会纪念北京世界妇女大会25 周年高级别会议上的讲话,http://www.gov.cn/xin⁃wen/2020-10/01/content_5548949.htm。。毋庸置疑,中国女性在经济社会发展中的半边天作用日益彰显,妇女事业的进步与性别红利的释放,无疑对实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴意义重大(人民日报评论员,2019)。新发展格局下,进一步凝聚女性力量,既面临机遇又任重道远。当下有两个现象特别值得关注:

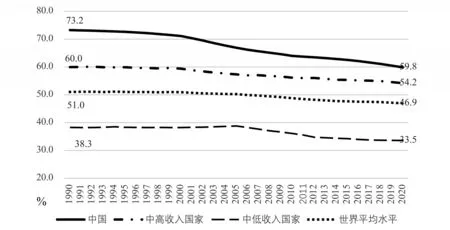

一方面是“她时代”的到来。“中国一直是全球妇女事业的积极倡导者和有力推动者,在妇女脱贫、妇女就业以及教育均等、卫生健康等方面取得重大成就。”(人民日报记者,2019)在经济领域,我国女性劳动参与率长期处于世界前列,不仅远高于全球平均水平,而且高于经济发展水平相近的中高收入国家(如图1 所示);更多贫困女性走向小康,农村女性贫困程度明显降低,且贫困发生率上没有明显性别差异①国家统计局,2019 年《中国妇女发展纲要(2011—2020 年)》统计监测报告,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202012/t20201218_1810126.html。。在教育领域,过去十年间女性高等教育毛入学率快速增长,从2010 年的26.5%提高到2019 年的51.6%;图2 显示,2019 年女研究生占比超过一半(144.8 万人,50.6%)。在政治领域,女性参政议政比例继续提高。第十三届全国人大和政协中分别有女性742人(占比24.9%)和440人(占比20.4%),是历届两会中女性占比最高的一届。这从一个侧面表明,“她时代”的到来标志着我国正走上一条具有中国特色的妇女发展道路,中国女性史无前例地被赋予更多社会角色,成为更重要的责任担当,女性成就将为新时代社会经济新形态赋予更为深刻的内涵。

图1 1990年以来中国与世界女性劳动参与率比较

图2 2010-2019年中国研究生在校女生人数及所占比重

另一方面是“她力量”的式微。值得注意的是,虽然中国女性劳动参与率始终处于世界领先水平,但是从1990 年到2020 年却呈现出显著下降趋势,从73.2%滑落到59.8%,并且降幅明显高于世界平均水平(如图1),这也从一个侧面充分显示我国妇女事业面临不容忽视的严峻挑战。劳动力市场转型、家庭模式变迁与生育政策调整等因素,催生中国女性发展的新社会风险,包括劳动就业新风险、生育养育新压力和权益保护新障碍等多个方面(钟晓慧、郭巍青,2018)。有研究发现,1990 至2010 年间,虽然两性劳动参与双双下降,但是女性降幅远超男性;两性职业收入双双提升,但男性增速远超女性(杨菊华,2020)。也有学者指出,对外开放和国际贸易虽然在一定程度上提升了中国女性整体就业水平,但是仅仅表现在从事加工贸易等低技能劳动的女性雇佣增加,对提高女性就业质量作用较为有限(陈琳等,2020)。另有研究强调,虽然我国教育领域出现了性别逆转,呈现出女性优势或者所谓的“男孩危机”,但是这种女性教育优势并未能改变女性在社会中总体弱势地位(刘江、万江红,2020)。此外,由生育政策调整引发的女性劳动力供需、职业压力和发展困境等学理性讨论认为,工作职责与照顾职责的冲突并不会伴随生命周期自然过渡,本身就构成一种制度性风险(庄国波、陈万明,2017;吴帆,2016;盛亦男、童玉芬,2018;张樨樨、杜玉帆,2019)。

由此看来,性别红利这项因女性赋权和女性潜能发挥而造就的新型人口红利,既是新时代国家经济社会高质量发展的新动力,也可能因女性难以兼顾的工作家庭冲突而降低其效能,甚至还有可能功亏一篑。作为物质生产者和社会再生产者的独特角色(计迎春、郑真真,2018),女性肩负工作领域和家庭领域的多重角色压力是这一群体最鲜明的时代特征。妇女问题本质是发展问题,女性工作家庭的角色困境本质上折射出中国性别平等与经济社会发展面临深层次考验。那么,如何从工作与家庭两个叠加领域中理解性别红利的理论内涵?又该如何从女性工作家庭的多重角色处境中把握性别红利的制约条件与释放机制?上述关于性别红利的概念、表现形式和障碍性因素等理论性问题,有待在女性工作家庭的多重角色框架下加以理论探讨及进一步厘清。

二、工作抑或家庭:角色视角下性别红利的理论内涵及特殊性

人口转变下双薪制的兴起和福利制度的转型扭转了固有的性别家庭分工(刘爱玉等,2015),工作家庭的冲突抑或平衡是影响女性兼顾参加社会经济活动和保障家庭建设的关键因素。因而,工作家庭复合场域中多重角色叠加的视角将成为理解性别红利的理论内涵的事实起点与逻辑起点。

(一)工作家庭场域下理解性别红利:共识与不足

性别红利是人口转变和社会经济转型下的新概念和新议题(石智雷、张婷皮美,2020)。当人口结构逐渐从金字塔型转向柱状,传统的年龄结构优势带来的人口红利逐渐弱化,经济社会发展面临新挑战。在人口与社会经济关系的重大转变中,一些学者富有创见性地跳出年龄结构的理论框架,关注性别结构这一相对稳定的人口因素,提出“性别红利”(Gender Dividend)这一更具前瞻性的理论概括(Pagés C &Piras C,2010)。虽然性别红利这一概念同人口红利相似,关注人口现象中的结构性因素,但由于一个正常社会中男女比例近乎1:1 的性别结构固定不变②必须强调的是,虽然“十三五”期间我国出生人口性别比呈现下降趋势,但是男女性别失衡不仅是国家治理进程中遇到的人口问题,更是揭示出生命周期之初性别不平等的社会问题。这也在一定程度上揭示出,在出生性别比不平衡的社会中,性别红利意味着更为丰富且深刻的内涵。,性别红利更多指向女性发展历程中的人本因素、社会实践与制度动因,有着丰富的概念意涵。在工作家庭视角下审视性别红利的产生、制约与释放,既是一个现实的社会生活问题,也是一个共识的政策实践问题,更是一个有待突破的理论研究问题。

在社会生活中,性别红利产生于传统性别分工的瓦解,却也受制于现代女性工作家庭冲突。工作与家庭的领域分化自古有之,自狩猎采集社会到农业社会和工业社会固然存在,然而性别在工作与家庭领域的冲突抑或平衡,则是后工业社会以来一个比较新的话题。工作和家庭是人们在现代社会生活中从事物质生产和社会再生产的两个主要场域。长期以来,工作家庭分工上已经形成非常明确且刻板的性别规范。这种性别分工以“男主外女主内”为概括:全职的“标准工人”默认是男性,而负责照顾家庭的通常是女性。伴随着人口转变、去工业化和社会福利体制的重大转变,劳动力市场模式逐渐由男性养家(Male-breadwinner)转变为双薪模式(Dual-earner),传统的工作家庭壁垒被打破,女性如何兼顾有报酬的职业劳动和无报酬的家务劳动成为日益突出的现实难题(Byrne U,2005;Calvo-Salguero A,et al.,2012)。由此,以女性赋权推动性别红利,为经济发展和家庭建设积蓄新动力成为一个重要议题。

在政策取向上,协调工作家庭冲突、促进工作家庭平衡、推动妇女赋权和性别红利是一项国际国内的重要共识。一方面,在国际上,40年前由国际劳工组织通过《有家庭责任的男女工人机会和待遇平等公约》(第156号,1981)和同名的建议书(第165号,1981),搭建和发展了工作家庭性别平等的国际共识。这份重要文献将男女两性在工作与家庭上的机会平等和事实平等上升为国际劳动准则。1989 年联合国通过“国际家庭年”的决议,并在2008 年、2009 年和2012 年分别以“父亲在家庭的责任”“母亲在变化世界中的挑战”“兼顾工作与家庭的必要性”作为主题,呼吁各国政府和公众重视并处理两性在工作家庭上的问题。在国际组织积极构建并推动两性工作家庭平等的国际框架与国际合作下,世界多个国家都相继建立促进两性工作家庭平等的生育保护、男性育儿和家庭照料等诸多公共服务制度,以及逐步完善的家庭友好政策。另一方面,在国内,我国高度重视从制度上保障妇女劳动权利与工作家庭平衡,从1988 年的《女职工劳动保护规定》,到2018 年《促进工作场所性别平等指导手册》,再到2019 年《进一步规范招聘行为促进妇女就业》等诸多政策规定,激励妇女在岗位上建功立业,为国家建设积聚性别红利。

在学术研究角度,当前工作家庭与性别红利的讨论都围绕特定细节展开,尚未以角色视角形成一个整合框架。虽然工作家庭关系的研究在组织行为学和人力资源管理等多个学科已有三十多年的积累(Burke J,et al.,1987;林忠等,2013),但是以性别平等和性别红利为框架,梳理两性在工作与家庭的冲突或平衡,不仅研究较为零散,而且缺乏凝练总结。大量研究观察到性别是影响工作家庭的重要因素;并尝试从不同实证样本中回答男女两性在工作家庭关系的影响程度、影响因素,以及前因变量和结果变量的差异性;大量调查数据也证实了女性受到“家庭—工作”冲突(family-work conflict)远高于男性,社会支持、组织因素和家庭友好政策等前因和中介变量对两性也有不同影响,造成了女性职业中断、生育惩罚和工作发展等一系列消极影响(Bedeian G,Burke B,Moffett R,1988;刘三明等,2013)。然而,上述研究主要是从管理学和心理学角度以个体的微观层面和企业的中观层面出发,难以展现工作家庭与性别红利的全貌性,更缺乏以多重角色的整合框架对两者的理论脉络、表现形式和调控机制的系统观照。

(二)多重角色视角下性别红利的理论内涵及其特殊性

性别红利这一新兴概念既强调理论性,又重视实践性。当前研究多从组织收益和经济回报的角度定义性别红利。联合国、商业机构和非政府组织等①较有代表性的研究包括2010 年泛美开发银行出版的《性别红利:充分利用女性的工作(The Gender Dividend:Capitalizing on Women's Work)》;2011 年联合国妇女署性别红利的研究报告(The Gender Dividend:A Business Case for Gender Equality);2012年经合组织理事会部长级会议以“全力以赴:利用性别红利”(Putting ALL Our Minds to Work:Har⁃nessing the Gender Dividend)为题的政府报告。主要从增加女性就业机会有助于消除贫困,促进企业活力和经济增长等角度对性别红利进行主旨论述(蒋莱,2014)。学术领域以理解社会经济发展的新视角对性别红利的概念予以扩展,强调从人口红利到性别红利的转变将产生的新经济效应(杨云彦、石智雷、张婷皮美,2019),性别红利不仅是经济活力和旺盛生产力的新保障,而且对女性全生命周期的投资将实现社会经济整体发展(陆杰华、汪斌,2020)。相较于“用女性的才能、技能和潜能推动经济增长和社会福祉”这种性别红利的整体性界定,在工作家庭场域下以多重角色视角观察和梳理性别红利的概念内涵有其特殊性。

首先,从多重角色的自然状态理解性别红利的来源更具主动性,更加强调从女性所扮演的角色意义中挖掘性别红利产生的可能。以“人在情境中”的概念框架理解妇女的多重角色,可以揭示出女性在工作家庭的生活世界中从事的活动和所处的角色是动态且差异化的。女性作为主体行动者,尽可能兼顾每一份角色所承载的责任。这种角色的意义归属,正是女性积极参与经济社会活动抑或乐意从事家务劳动的主观判断,女性对自身工作角色的认可与追求正是性别红利的思想来源。

其次,从角色构成的开放性解释性别红利的形成更具生动性,更加强调在工作家庭里多重角色互动过程中收获性别红利的现实可能。从可以观察到的女性工作家庭常态生活中的角色行为,抽象性别红利的产生过程,是一种从常态生活中提炼理论认识的洞察。每一位女性的工作家庭角色与其生平情境密切相关,角色的动机、抱负、指向与压力都不尽相同,繁多的角色状态将组合生成性别红利的多种可能。

再次,从角色冲突的必然假设探究性别红利的释放更具情境性,更加强调在角色困境的特定社会环境下,揭示性别红利相关制度安排的盲点。无论是女性面对的工作对家庭的角色冲突,还是家庭对工作的角色冲突,这些影响性别红利有效释放制约的因素,可能蕴藏在妇女全生命周期的多个环节中,可能是社会规范对女性角色的设定,也可能是企业单位对已婚已育女性的歧视。女性多重角色冲突的悖谬之处,正是推进性别红利及性别福利体制的改革方向(刘云香,2017)。

最后,从中国女性角色的独特性考察性别红利的内涵更具本土性,更加强调中国语境下性别红利的特有属性。中国女性既有劳动参与率居世界前茅的经济特征,也有非常重视家庭参与和家庭建设的文化特征。工作场所中女性角色是差异的、隐匿的、矛盾的、孤立的和渺小的(吴欣桐等,2020),破除“贤妻良母”“超级妈妈”这种女性刻板角色印象,不仅是尊重女性价值和重塑社会文化的必然需求,更是挖掘中国性别红利增长点的必经之路。

三、性别红利的多重角色制约及其释放机制

性别红利不仅包括女性从家庭走向工作,她们增权赋能的个体性成长;更指向社会层面,在社会性别平等化的进程中经济社会发展可能获取的整体性收益。然而,性别红利从孕育到释放不仅在于女性劳动力数量或质量的提升,更取决于性别角色平衡与协调的综合作用。多重角色视角提供了从宏观、中观与微观多个层面观察性别红利的逻辑线条,也为解释性别红利提供了处境化的理论框架。不同维度的角色视域下,性别红利的角色制约及释放机制有所不同。我们尝试从多重角色的社会规范、互动博弈和行为策略等张力结构方面展开对性别红利构建实践的理论分析。

(一)性别红利的多重角色来源及三重制约

性别红利作为一种女性行动者主体性构建的产物,在内涵丰富与形象饱满的多重角色中得以支撑、演化与发展。性别红利的角色来源于多重角色在宏观社会期望、中观两性关系和微观自我认知三个维度。性别红利的第一个角色来源体现在现代化进程中社会制度和文化因素转型所带来的女性社会角色期望转变,从而实现女性角色的经济自立和社会贡献。性别红利的这一来源可以概括为社会角色的“结构效应”。第二个角色来源主要是以男女两性在夫妻、亲子和代际之间多种角色关系和角色博弈为行动起点,以女性角色在两性关系中的平等论证性别红利得到家庭领域非正式支持的可能性,这种性别红利的来源可视为两性角色“过程效应”。性别红利的第三个来源是自我角色的“行为效应”,该角色来源根植于女性工作家庭平衡与促进,改变工作与家庭的行为策略(如弹性的工作时间和友好的家庭支持等)将从行动者层面推动新女性经济时代。从辩证思路上看,多重角色既是性别红利的来源,也可能成为影响性别红利得以能动性释放的制约条件。

性别红利的第一重角色制约聚焦在宏观视域,社会角色期望的刻板固化是影响性别红利释放的结构性根源。这种限制性别红利获取收益的宏观社会角色桎梏主要体现在两个方面。一是体现性别红利的角色动机上,传统社会文化规范制约女性角色争取社会性发展,导致性别红利缺乏社会性的角色认可。所谓社会角色期望,是指在社会生活中关于“我是谁”“我应该做什么”“我为什么要做”以及“如何做”的一系列行动认知与行为规范的约定俗成。在中国传统的社会角色期望下,女性角色是先赋性的,主要与家庭生活挂钩,定位在母亲、妻子和女儿等家庭角色中,这一类型的角色权利、义务和责任主要体现在家务、育儿和养老等家庭内部,独立、上进心和追求事业并不符合女性角色期望。以这种“社会剧本”对女性角色的理解,导致了部分职业和行业的性别隔离(杨慧,2013),有碍于性别红利的角色动机和角色成长。二是体现性别红利的角色成就上,社会公共政策未能完全打破性别角色的固化状态,性别红利的高质量发展缺乏有力的保障性条件。虽然我国在教育领域基本实现事实上的性别平等,甚至女性在高等教育获得上超过男性,但是高学历女性并未如期成为生产性别红利的中坚力量,主要原因在于这些接受过良好教育的女性在兼顾工作角色和家庭角色中并未获得相应的社会制度支持。国家在母职育儿与养老照料等家庭公共服务上缺乏社会性别敏感性(庄渝霞,2020),造成性别工资差距(如表1)、就业中的隐形歧视与职业晋升的天花板效应等劳动力市场的性别鸿沟(如图3),女性的人才红利未能有效转换为性别红利。

图3 2018年我国城镇单位分职业性别标准化隔离指数

表1 2018年性别工资差距对比 单位:%

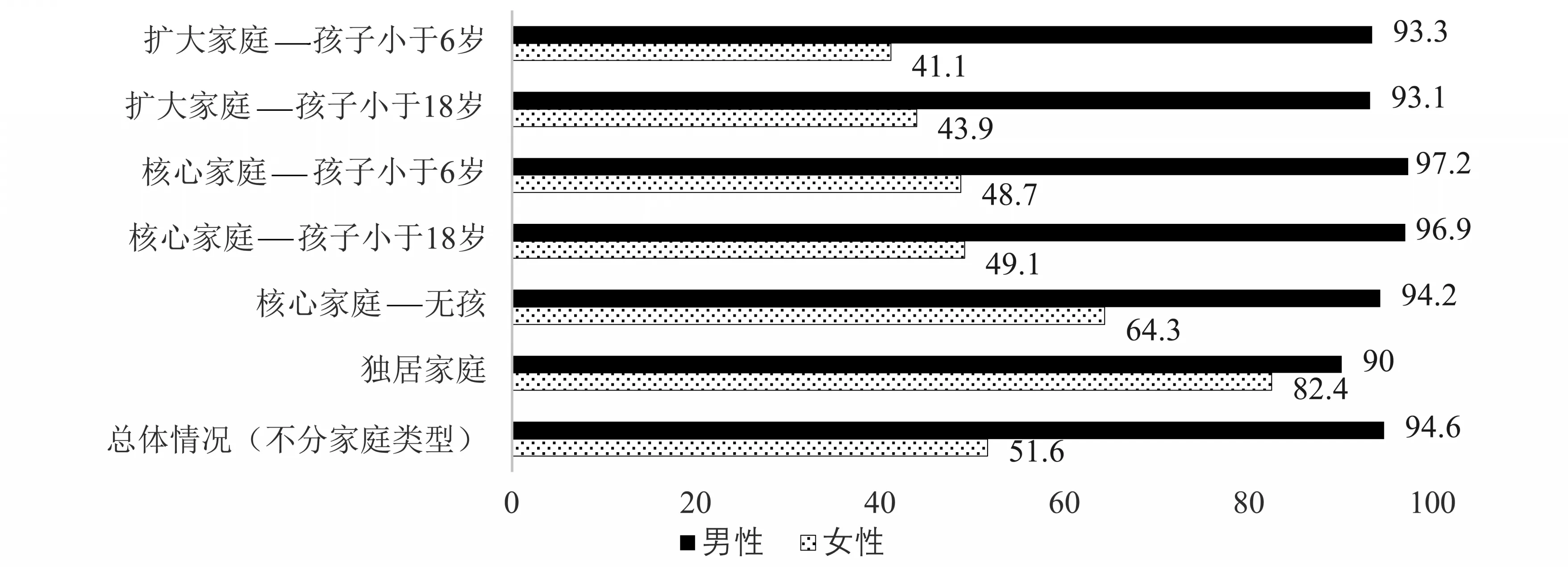

性别红利的第二重角色制约表现在中观视域,两性角色博弈的事实冲突是影响性别红利释放的过程性障碍(李海等,2017)。性别红利并不因男女两性数量对半,理所应当转化为人口红利构成上的半数,也不会因为女性在劳动供给的提高、劳动能力的提升和生产效率的加快,自然而然成为经济社会发展的新兴生产力。一个主要原因在于男女两性在家庭事务上的角色博弈与角色不平等,这是导致性别红利难以有效释放的过程性因素。大量实证研究表明,男性和女性在家务劳动时间、家庭成员照料、家庭经济控制和家庭事务决策等家庭角色扮演与角色行为上呈现出显著差异。当生育养育和养老送终等重大家庭事件出现,女性角色压力逐渐增大,并难以化解。两性角色在家庭分工中难以有效替代与互补,这种家庭内部角色差异将影响到女性在不同家庭生命周期中对工作领域的整体贡献(如图4所示)。女性在家庭中角色地位上不平等,家庭内部议价能力不足,以及丈夫对妻子的伴侣效应不强,虽然主要表现为女性角色承担事务更多和性别收入差距加大(卿石松,2019),但事实上不仅是角色冲突问题,更是经济问题和社会问题,是制约女性更广泛参与经济社会和阻碍性别红利释放的重要方面。从这个意义上说,支持和帮助女性享有平等的家庭角色,是幸福家庭生活的起点,更是打开性别红利机会窗口的必要条件①。

图4 2019年世界不同类型家庭两性劳动力参与率对比

性别红利的第三重角色制约凸显在微观视域,自我角色协调的转换失灵是影响性别红利释放的内生性阻塞。性别红利的本源是讨论女性赋权对经济增长和社会福祉的促进作用,其中女性角色在工作家庭的界内和谐与跨界冲突是影响性别红利能否实现的主要内容。女性,尤其是在职母亲的自我角色协调失灵,本质是工作角色与家庭角色的难以调和(陶艳兰,2016)。这种角色失调不仅表现在自我实现的开放性角色与照顾家庭的规制性角色的矛盾,更表现为双薪家庭的生活实践中女性独立角色建构的时间困境(见表2)。性别红利的有效释放与长期持续,有赖于缓解两性在自我角色的灵活协调。一方面,包括协助女性减轻家庭角色对工作角色的冲突,女性所承担的妻子、母亲、女儿和姊妹等角色内和角色间的多形式冲突,以及不同类型下的角色行为冲突、角色压力冲突、角色时间冲突等。另一方面,也包括重塑男性自我角色的认同与构造,比如强化男性在家庭角色的责任意识,避免工作角色压力的完全侵蚀,导致父亲和儿子等角色在家庭中缺位(刘爱玉,2019)。虽然两性工作家庭角色冲突的界定、测量和程度仍无定论,但是工作家庭的角色平衡有助于家庭幸福、组织稳定和经济社会发展已经成为学术界共识,更是实践界致力展开的方向。中国等一些国家逐渐重视家庭友好政策和工作家庭关联的福利服务,这些制度安排的出台与落实有助于提升个体角色灵活性,减少角色冲突负面影响,也将极大促进性别红利的激活与可持续。

表2 2018年我国居民每日工作家庭时间分性别对比 单位:分钟

(二)平衡多重角色的性别红利释放机制

以多重角色实践探讨性别红利的释放具有独特意涵,既是从社会结构和历史传统维度上理解影响性别红利释放的内在根源,也可以从家庭关系和两性关系的角度上辨析影响性别红利释放的动态变化,还可以从行动者自身的态度、认知与行为挖掘影响性别红利释放的力量动机。从原先鼓励妇女参与革命斗争和生产劳动的妇女解放运动,到现在充分释放大量高素质、创新型女性人才的性别红利,是女性社会角色的突破与重塑,也是性别平等事业的进一步深化,更是积极应对人口老龄化社会挑战的有效举措和促进国家经济结构转型升级的必然要求,体现了经济新常态下女性进步与经济社会同步发展的新特征与新要求。只有促进性别平等,真正落实男女两性角色在权利、机会和结果上的事实平等,既在宏观社会制度安排上实现女性角色身份的权利平等,也在中观两性关系上保障女性角色地位的机会平等,还在工作家庭在内的经济社会发展各领域和全过程中关注女性角色成就的结果平等,才能实现从女性角色重新定义向性别红利优势发挥的深度转变。

在性别红利释放的具体机制上,必须以适宜的公共政策和制度安排平衡多重角色,支持两性在工作与家庭上的多重角色功能(谢菊兰等,2015)。释放性别红利的正式与非正式的制度支持旨在缓解职场角色、亲职角色、赡养角色和夫妻角色等多重角色张力,既包括性别平等的社会规范制度,也涵盖女性友好和家庭友好的工作家庭制度,以及弹性且和谐的劳动力市场制度和公平合理的收入分配制度等。换言之,如果将女性受教育结构的改善和人力资本的累积视为性别红利的孕育,那么收获性别红利还需要在工作家庭领域一系列制度安排与支持,以政策和服务的配套衔接全面启动性别红利的释放机制。

四、从多重角色张力缓解到性别红利释放的理论思考

妇女是人类文明的开创者、社会进步的推动者,在各行各业书写着不平凡的成就②中国政府网,习近平在联合国大会纪念北京世界妇女大会25 周年高级别会议上的讲话,http://www.gov.cn/xin⁃wen/2020-10/01/content_5548949.htm。。保障妇女权益必须上升为国家意志③新华网,习近平在全球妇女峰会上的讲话,http://www.xinhuanet.com/politics/2015-09/28/c_128272780.htm。,要帮助妇女处理好家庭和工作的关系,做对社会有责任、对家庭有贡献的新时代女性④中国政府网,习近平同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话,http://www.gov.cn/xinwen/2018-11/02/content_5336958.htm。。因此,精准把握新时代两性在工作家庭上的新特点,新发展阶段妇女事业的新方位,以及国家繁荣和民族复兴新历程中女性的新角色,对弘扬爱小家也爱国家的新家国情怀,引领经济发展新常态,开启社会主义现代化国家征程意义重大(国务院新闻办,2019)。

聚焦于中国女性生活世界中工作抑或家庭,本文尝试以多重角色的视角重新认识性别红利的理论内涵、角色制约以及释放机制。由此阐释这样一个核心内容:两性在工作家庭的多重角色的主体间困境,不仅是私领域问题,本身就是影响释放性别红利的公共性问题。我们着力疏解性别红利、工作家庭及多重角色的学术传统和主旨内涵,探求女性在现代社会中夹缝于母职、亲职和工职等极具冲突的角色难题,一反迄今性别红利领域中的宏大叙事,转为对女性在社会—家庭—自我的多维生命处境中具体角色的理论关照。从这个意义上说,本文旨在从女性在经济社会建设中的现象分析中跳脱出来,在理论思考中呈现从缓解多重角色张力到释放性别红利的可能方面,尝试开启一种对角色均衡下女性成就的新理解。

我们的研究结果表明,从缓解多重角色压力到释放性别红利主要遵循两条逻辑主线。一方面,从社会角色到家庭角色再到自我角色的“自上而下”的逻辑主线。性别红利是一个具有多重角色属性和结构性特征的人口经济现象,在社会文化规范、市场组织规章、家庭互动模式和行动者策略多个维度下共同塑造而成。从这一逻辑链条上看,各个国家和地区在迥异的民族文化和工作家庭情境中将产生不尽相同的性别红利。换言之,激活性别红利的生产性和有效性必须基于平等的社会制度、企业文化和家庭风气这些重要前提。另一方面,从自我角色到家庭角色再到社会角色这样一条“自下而上”的逻辑主线。劳动是妇女解放和性别政治的基础(吴晓佳,2018)。作为独立角色形象的现代社会的职业女性,她们对经济独立和人格独立的角色追求将产生强烈的经济社会推动力。新时代的女性角色不仅改写家庭博弈模式,更冲击社会性别规范的角色期待,成为经济社会创新创造的新力量。

当前,性别平等正逐渐成为全社会共同遵循的行为规范和价值标准①中国政府网,习近平在联合国大会纪念北京世界妇女大会25 周年高级别会议上的讲话,http://www.gov.cn/xin⁃wen/2020-10/01/content_5548949.htm。,基于女性劳动力素质提升、政策制度完善和社会公共环境友好而触发的性别红利机会窗口已经开启,且正值收获期。展望未来,开启性别红利时代,应以缓解妇女在工作家庭领域的多重角色张力为主要抓手,培育女性力量与女性事业的新动能。新发展格局下,从缓解多重角色张力到释放性别红利,亟待以下几个层面的支撑要素:一是理念层面上,社会性别主流化应成为现代化建设的重要理念,在出台法律法规和部署工作规划中应充分考虑到两性角色的现实差异和女性角色的特殊诉求。二是制度层面上,进一步突出社会公共政策的性别意识,将男女平等的基本国策落实到新时代经济社会发展的体制机制之中,建构女性友好、生育友好和家庭友好的性别新角色和社会新形态。三是组织层面上,促进用人单位性别平等,建立健全工作家庭平衡,乃至互相促进的管理实践,激发职业女性潜力,提升女性生产力。四是家庭层面上,鼓励两性平等参与家庭照料,打破有碍女性进步的陈规旧俗,发起“他为她”的新男性角色倡议。五是个人层面上,特别强调女性重视自我价值,支持女性实现人生理想和梦想,改变女性角色的弱势地位。

需要提出警示的是,释放性别红利的公共政策并不是一蹴而就的,很可能出现政策激励与民众需求不相容的困境。世界上一些国家和地区对以性别友好和生育支持为主旨的家庭政策,进行了较为深入的实践。然而就政策效果来看多数并不乐观。除北欧国家实现了较为理想的两性平等与生育促进的积极效应之外,东亚、南欧和东欧等地区的政策效力并不尽人意。以近邻韩国为例,虽然近20 年来,韩国在支持女性工作家庭平衡方面,密集出台了关于生育产假、托育照料和就业援助等数百项相关公共政策,但是韩国生育率屡创新低,2020年总和生育率更是低至0.84,可见那些致力于促进女性兼顾生育和工作的政策实践并未形成激活性别红利的社会生态环境。究其根源,在于释放性别红利不仅在于相关公共政策体系的顶层制度设计,更有赖于女性角色是否能够在特定的宏观、中观和微观社会情境与性别平等形势之中得以充分增能赋权。

毫无疑问,性别红利的开启与释放主要在于对妇女角色优势的认识与利用,相应的制度安排缓解性别角色压力即可快速、高效且可持续的产生红利。如今,中国女性正前所未有地走近国家发展的舞台中央,这虽是顺应时代发展的大势所趋,但期间还有许多障碍需要跨越。性别红利的成就并不是靠女性单一角色就可以实现,取决于多重角色体系携手同行,将经济社会发展同促进女性全面进步紧密融合,共创性别红利的新时代。