大滚流气道对PFI发动机性能影响的试验研究

李东辉 赵铮 申景倩 关昊 薛文瑞

摘要: 进气道是发动机进气系统的重要组成部分。增加进气道的滚流比,提高缸内的湍动能,从而改善燃烧,进而改善了发动机的性能。本文对一台1.5L增压气道喷射发动机进行了台架试验,获得了采用大滚流气道时发动机的性能状况;同时基于大滚流气道对比分析了配合原活塞和配合平顶活塞时发动机性能情况。试验表明,在低速小负荷工况下,滚流比的提高,对发动机油耗改善不明显;低速大负荷工况下,滚流比提高,改善了发动机的燃烧,降低了爆震倾向;在功率点附近的工况,滚流比的增大,导致燃烧相位滞后,油耗升高。

Abstract: Intake port is an important part of engine′s intake system. Increasing tumble ratio of intake port and turbulence in cylinder will optimize combustion and thus improve engine performance. A 1.5L turbo PFI engine is tested on the rig and there are some data about engine performance with high tumble intake port in the paper; At the same time, the engine performance is compared and analyzed with original piston or flat piston based on the high tumble intake port. The test show: there is no obvious improvement in fuel economy with high tumble ratio in low speed low load; the combustion is improved and knocking tendency is decreased with high tumble ratio in low speed high load; the combustion phase is retarded and fuel economy gets worse with high tumble ratio around 5600rpm working conditions.

关键词: 大滚流进气道;湍动能;平顶活塞;滚流比

Key words: high tumble intake port;turbulence energy;flat piston;tumble ratio

中图分类号:TK411+.24 文献标识码:A 文章编号:1674-957X(2021)19-0006-05

0 引言

近年来,随着全球能源危机和环保问题的日益严峻,改善燃油经济性,降低CO2和尾气排放成为内燃机行业面临的重大挑战。气道喷射发动机本身混合非常均匀,燃烧更为稳定,那么提升滚流比对于改善气道喷射发动机的动力性、经济性有多大影响。本文通过对一台1.5L增压气道发动机进行大滚流试验,研究增大滚流比对气道喷射发动机的影響。

1 试验设备与方法

本研究分别在低负荷和高负荷下对1台直列4缸、1.5L增压气道喷射汽油机进行试验。首先用原机的活塞配合原机的气道对发动机进行了性能摸底,之后研究了在原机基础上更换大滚流气道对发动机性能的影响,以及平顶活塞结合大滚流气道对发动机性能的影响。发动机的具体参数见表1。

本研究采用开发用ECU,通过INCA标定软件实现对发动机点火时刻、喷油时刻、进气门开启时刻、喷油压力等进行控制。所有的试验都在优化后的最优进气相位、点火时刻、喷油时刻、喷油压力下进行。台架系统的搭建如图1。

2 试验结果与分析

2.1 大滚流气道对发动机性能的影响

试验工况为额定功率点5600rpm(工况1)、低速外特性扭矩点2000rpm(工况2)及小负荷2000rpm_4bar(工况3)。图2-图4示出在工况1进气道平均滚流比由0.4提升至0.8后的功率、毛指示油耗率、AI50、毛指示热效率的变化。在该工况下滚流比提升后,功率与原状态一致,但毛指示燃油消耗率升高了4.51%,AI50对应的曲轴转角滞后了3.7°,毛指示热效率降低了1.1%。

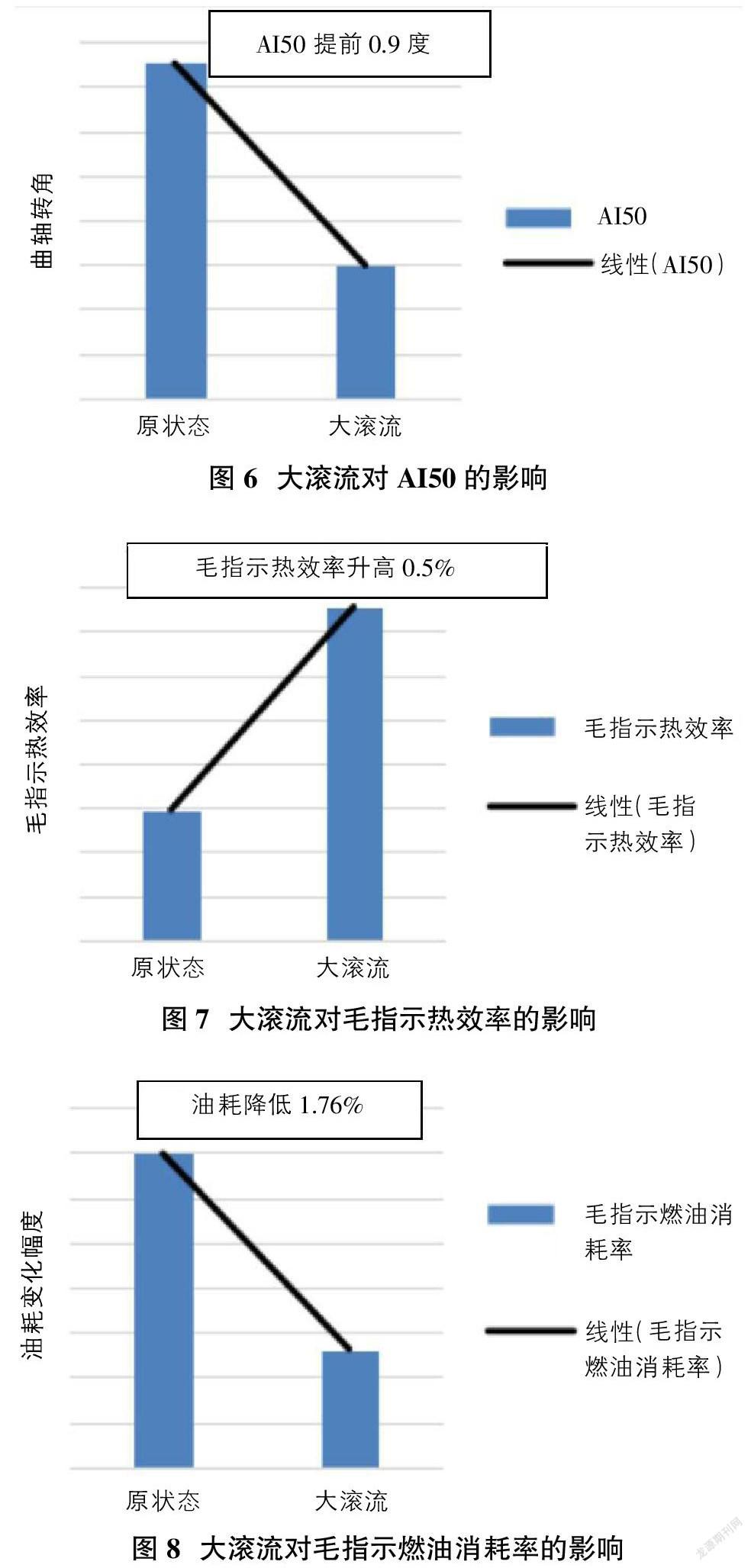

图5-图7示出在工况2进气道平均滚流比由0.4提升至0.8后的扭矩、毛指示油耗率、AI50、毛指示热效率的变化。在该工况下滚流比提升后,扭矩与原状态一致,毛指示燃油消耗率降低了1.72%,AI50对应的曲轴转角提前了0.9°,毛指示热效率升高了0.5%。

图8-图9示出在工况3进气道平均滚流比由0.4提升至0.8后的毛指示油耗率、毛指示热效率的变化。在该工况下滚流比提升后,毛指示油耗率降低了1.76%,毛指示热效率升高了0.63%。

综合以上分析可以看出,滚流比的增大,对于额定功率点并没有好处,相反导致毛指示热效率降低,燃烧相位滞后,毛指示油耗率升高;滚流比的增大,对于低速大负荷是有好处的,它可以加快燃烧速度,缩短燃烧相位,提高毛指示热效率,减少爆震的倾向;对于部分负荷来讲,增加滚流比可以改善部分负荷的毛指示油耗率及毛指示热效率。

2.2 大滾流气道结合平顶活塞对于发动机性能的影响

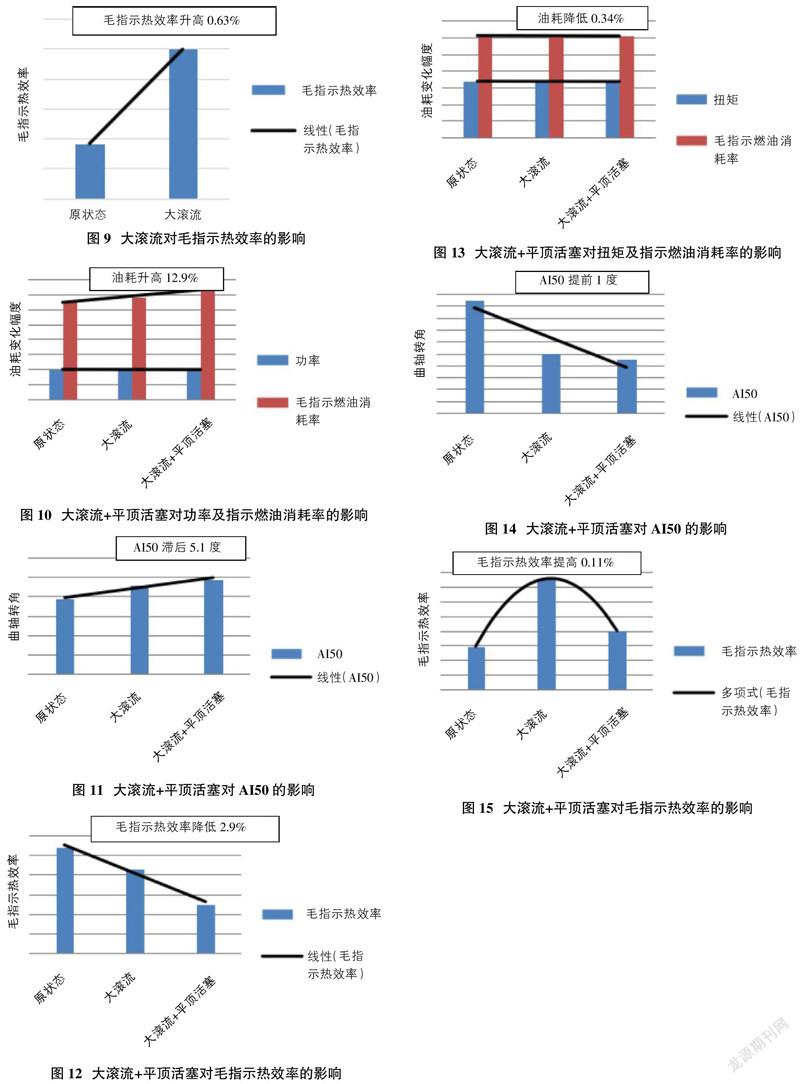

图10-图12示出在工况1滚流比增大结合平顶活塞后的功率、毛指示油耗率、AI50、毛指示热效率的变化。在该工况下,功率与原状态一致,但毛指示燃油消耗率升高了12.9%,AI50对应的曲轴转角滞后了5.1°,毛指示热效率降低了2.9%。

图13-图15示出在工况2滚流比增大结合平顶活塞后的扭矩、毛指示油耗率、AI50、毛指示热效率的变化。在该工况下,扭矩与原状态一致,毛指示燃油消耗率降低了0.34%,AI50对应的曲轴转角提前了1°,毛指示热效率提高了0.11%。

图16-图17示出在工况3滚流比增大结合平顶活塞后的毛指示油耗率、毛指示热效率的变化。在该工况下,扭矩与原状态一致,毛指示燃油消耗率升高了2.14%,毛指示热效率降低了0.52%。

综合以上分析可以看出,大滚流气道+平顶活塞,同样对额定功率点没有好处,相反导致毛指示热效率降低,燃烧相位滞后,指示油耗率升高;大滚流气道+平顶活塞,对于低速大负荷是有好处的,它可以加快燃烧速度,缩短燃烧相位,提高毛指示热效率;对于部分负荷来讲,大滚流气道+平顶活塞导致毛指示油耗率升高,毛指示热效率降低。

3 仿真模型建立及计算结果分析

3.1 仿真模型建立

为了分析高滚流气道、平顶活塞对缸内气流运动的影响。根据发动机建立如图18所示三维分析模型,重点分析发动机的进气与压缩冲程,从缸内气流状态分析进气与压缩冲程与燃烧特性变化间的必然联系。

3.2 进气与压缩冲程气流瞬态结果分析

基于以上试验数据分析结果,对工况一、工况二、工况三,进行了三维CFD分析。

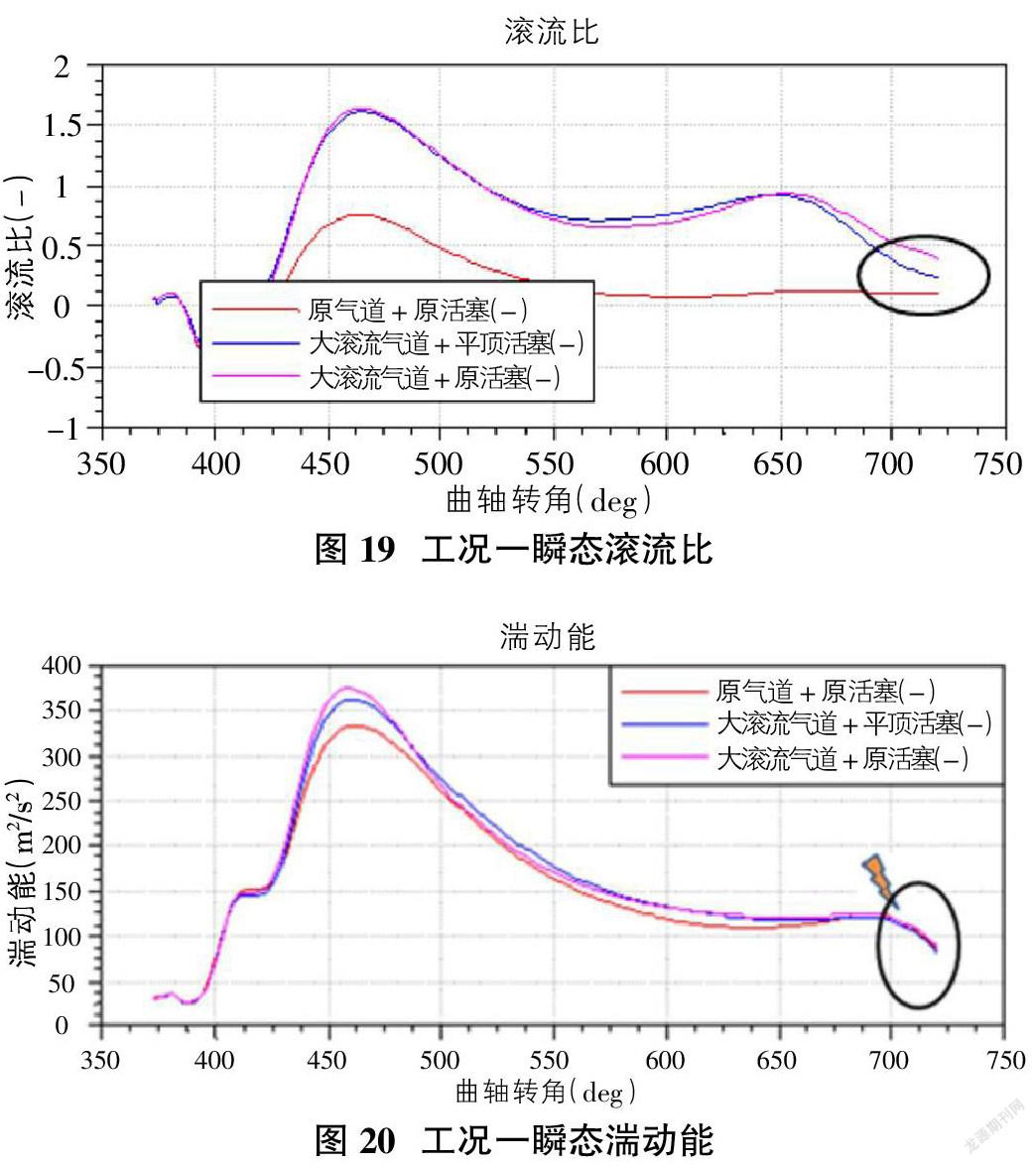

如图19-图20所示工况一(5600rpm)大滚流气道与大滚流+平顶活塞的瞬时滚流比整体高于原状态,但后期滚流衰减并没有形成更高的湍动能,这可能是导致额定功率点燃烧没有改善的原因。另外滚流比的提高会加快缸内气流运动,从而导致混合气温度升高,爆震倾向变大,进而影响发动机的性能。

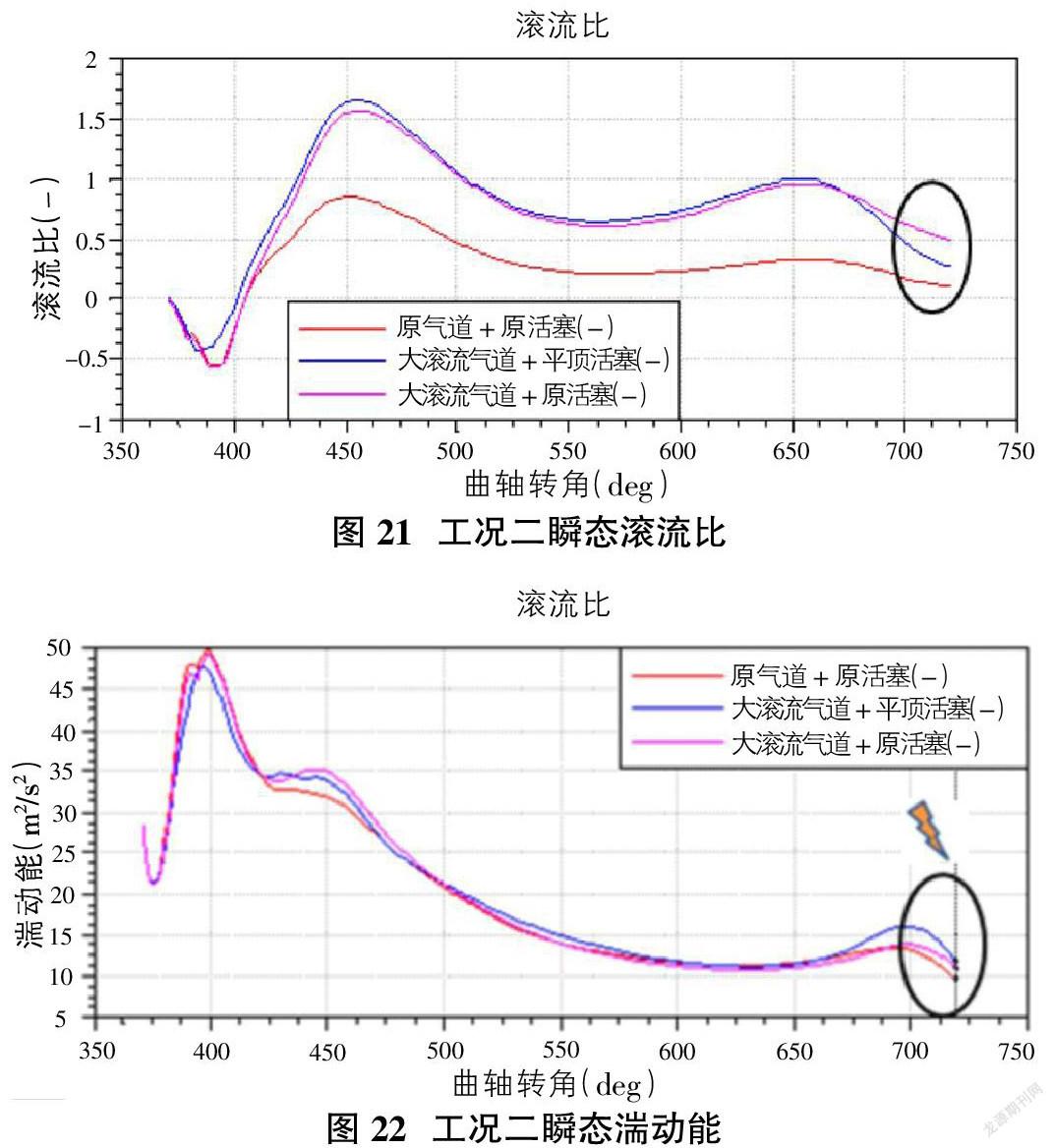

如图21-图22所示工况二(2000rpm)大滚流气道与大滚流+平顶活塞的瞬时滚流比整体高于原状态,后期滚流衰减形成了更高的湍动能,进而导致该工况下燃烧相位靠前,毛指示热效率提升。

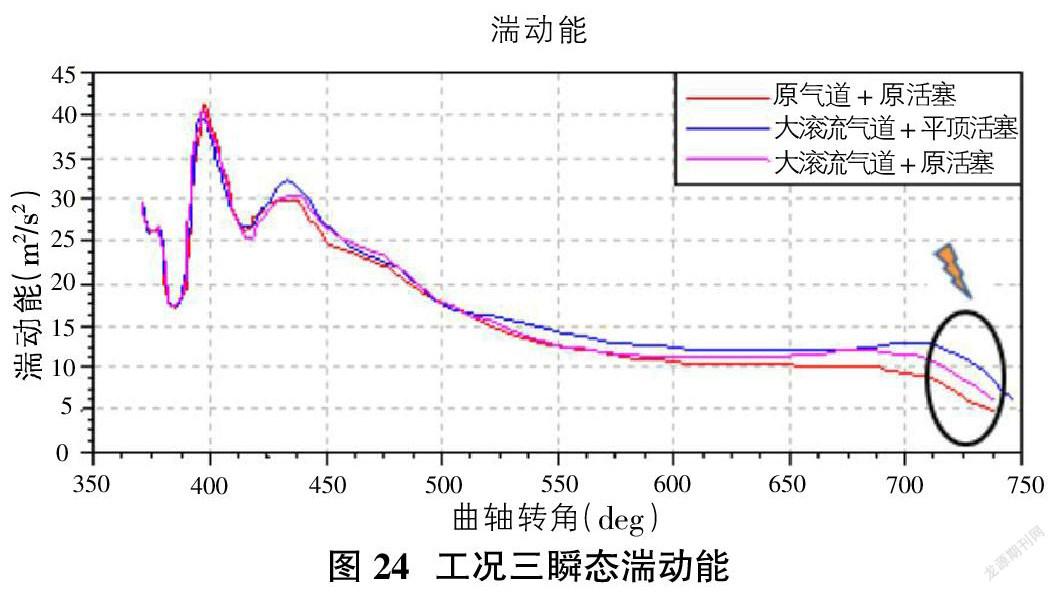

如图23-图24所示工况三(2000rpm_4bar)大滚流气道与大滚流+平顶活塞的瞬时滚流比整体高于原状态,后期滚流衰减形成了更高的湍动能,部分负荷不存在爆震的问题,湍动能的增大,加快了燃烧速度,燃烧相位过于靠前,导致等容度降低,热效率降低,油耗升高。

4 结论

①滚流比的提升对于额定功率点的燃烧无改善,反而导致爆震倾向加剧,燃烧相位滞后,热效率降低。

②滚流比的提升对于低速外特性的燃烧有改善,可以减小爆震倾向,燃烧相位提前,热效率提高。

③滚流比的提升对于部分负荷油耗的改善不明显。

参考文献:

[1]Bata R M, Roan V P. Effects of Ethanol and/or Methanol in Alcohol-Gasoline Blends onExhaust Emissions[J].Engineering for Gas Turbines and Power,1989,111(3):432-438.

[2]Stump F, Knapp K, Ray W, et al. Influence of Etha-nol-Blended Fuels on the Emissions from Three Pre-1985 Light-Duty Passenger Vehicles [J]. Air and Waste Management Association,1996,46(12):1149-1161.

[3]石一民,吴金.车用乙醇汽油在我国推广应用的现状分析及对策[J].能源与环境,2007(6):41-44.

[4]全国汽车标准化委员会GB18297-2001.汽车发动机性能试验方法[S].北京:国家质量技术监督局,2001.

[5]周龙保.内燃机学[M].二版.北京:机械工业出版社,2006.