基于外溢生态系统服务价值的区域生态补偿机制研究

黄晶晶,李玲玲,徐琳瑜

北京师范大学环境学院, 北京 100875

随着十九大以来我国生态文明建设进程的加快,生态补偿的实践在快速推进,生态补偿机制也得以迅速发展,当前我国由政府主导的纵向生态补偿机制已基本建立[1]。但由于生态服务无边界流动的特殊性质,生态保护者和受益者并不一定总是一一对应的关系[2],因此跨区域生态补偿时逐一追踪补偿责任双方尤为困难;且生态补偿资金来源以上级政府的纵向转移支付为主[3],给中央财政造成很大压力[4],且未体现生态服务与经济发展的权责关系[5],区域生态补偿作为协调环境效益贡献地区和收益地区发展权和利益关系的制度安排[6],已经逐渐被政府和社会重视[7]。

不同地区的经济与环境的矛盾有差异性,造成了区域之间存在不公平性,生态效益的受益区域往往是经济欠发达地区[8],没有补偿难以进行保护和改善,也不愿意因大规模的生态保护而影响经济发展速度[9],导致生态建设乏力;生态效益的占用区域虽然经济发展较好,但往往在发展经济的同时消耗本区域的生态资源,甚至也会破坏生态效益的输出区域[10],生态效益的输出区与生态效益的受益区发展差距也日益加大。

国内目前已有一些有关区域生态补偿依据的研究,主要是集中于在流域的生态补偿问题、国家重要生态功能区的生态补偿问题和矿产资源开发过程中的生态补偿问题[11]。然而对于区域间的生态补偿机制研究并不多。且研究主要是基于对地区的生态服务价值评估作为补偿标准,这样所得到的价值量往往非常大,会超出补偿者的承受能力[12],在实际情况下很难实现,常常只能作为生态补偿标准的上限。所以区域生态补偿的依据一直存在争议,中国尚没有形成统一可行的区域间生态补偿机制[13]。

因此,合理地规定区域间的生态补偿标准、制定区域生态补偿方案势在必行。本文从生态补偿的目的、现状和实际需求出发,提出生态系统服务外溢理论,依据外溢的生态系统服务价值作为补偿的标准,综合考虑区域的经济发展水平,建立了区域间的生态补偿机制来维持经济与生态的平衡、体现社会公平,据此解决目前专项生态补偿中补偿对象不明、补偿标准不清、补偿资金不足等问题,这也对缩小地区差距、促进区域的协调发展具有重要意义。

1 生态系统服务外溢理论

1.1 生态系统服务外溢的理论基础

本文认为生态补偿重点关注的是人类社会与生态系统之间的互动关系,外溢生态服务价值理论的提出是基于生态系统满足人类活动对生态服务的需求能力的理念。生态系统满足人类活动对生态服务的需求能力是从环境承载力基础上发展起来的综合性研究[14-15],由于人类社会的迅速发展,城市及城市群大规模涌现,城市复合生态系统理论应运而生[16],并逐渐形成了城市中人类活动对生态服务的需求的意识。生态系统所能创造的生态系统服务价值对人类经济社会的客观容纳的盈余或赤字情况[17],可以反映出区域生态系统服务的外溢或占用现状,这部分占用或外溢的生态系统服务价值对本地以外的生态系统产生了影响,是区域生态补偿的根本原因。

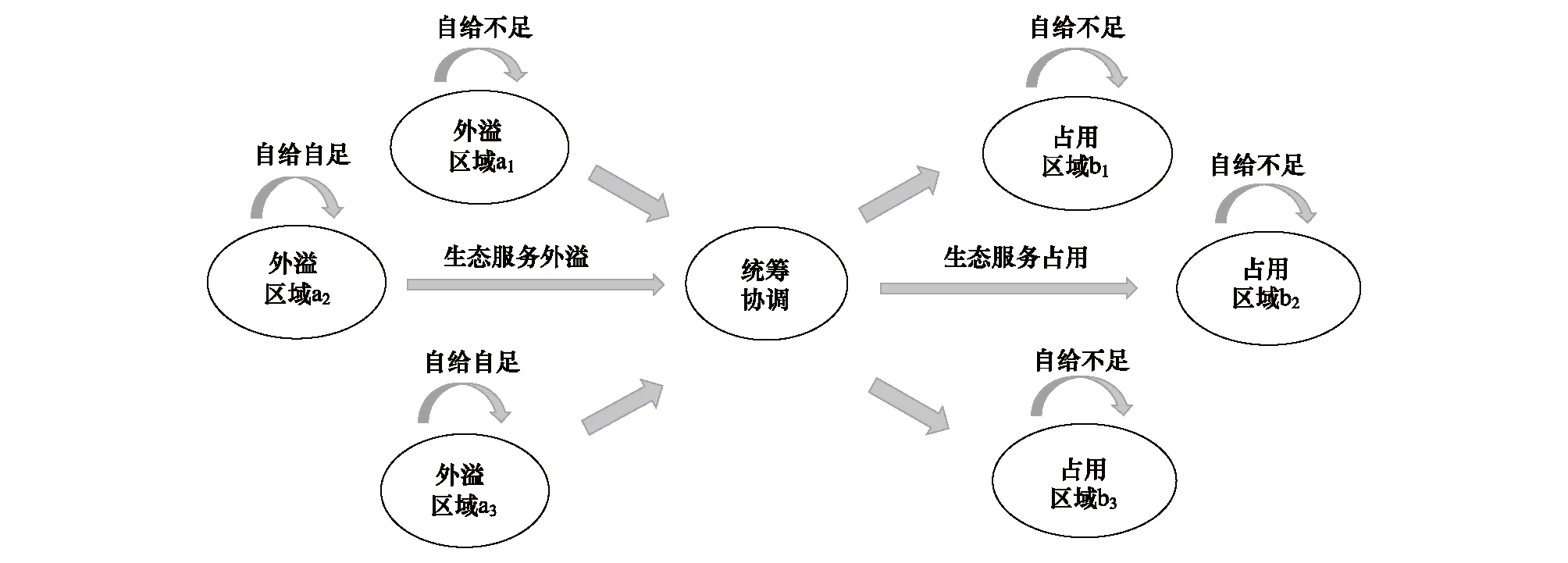

图1 外溢(占用)生态服务价值简单模式示意图 Fig.1 Simple schematic diagram of spillover (occupancy) ecosystem services value

对于生态服务价值外溢的理解,最简单的模型就是区域a的生态服务在自给自足的同时,还发生了部分外溢,这部分外溢价值恰好被生态服务自给不足的区域b占用,那么从区域a流向区域b的这部分生态服务价值即是区域a的外溢价值,同时也是区域b的占用价值,如图1所示。

然而实际情况往往更为复杂,生态服务不定向流动的特点决定了外溢方和占用方并不总是一一对应的关系,如图2所示,这需要全面分析各地的生态服务外溢和占用情况,统筹分配补偿资金,整体协调区域之间生态保护和经济发展的矛盾。

图2 外溢(占用)生态服务价值复杂模式示意图Fig.2 Schematic diagram of the complex mode of spillover (occupancy) ecosystem services value

因此,扣除掉当地生态服务使用量后的外溢的生态价值更具有生态补偿合理性,也更具有实际可操作性。生态服务占用地区提供生态补偿、外溢地区接受生态补偿,据此本文建立了区域生态补偿模型。

1.2 生态系统服务外溢的经济学原理

从经济学的角度来看,生态补偿就是通过政策手段使生态产品的消费者向生产者提供相应的费用,以实现生态保护外部性的内部化[18]。这里“相应的费用”即本文中的占用或外溢的生态系统服务价值,以生态服务量Q为横轴、生态服务价值P为纵轴画出供求关系图。

如图3所示,对于生态服务外溢方来说,其提供生态服务的边际成本曲线为MC,由于环境外部性的存在,其实际获得的边际收益曲线MB1小于应该获得的边际收益曲线MB2。假设外溢方提供的生态服务量为Q0,当外部性完全没有得到消除时区域能提供最小生态服务量为Q1,外部性完全消除时能提供的最大生态服务量为Q2,Q0则处于Q1和Q2之间的某一点,图中阴影部分的面积则为外溢的生态服务价值量。此时,若没有采取生态补偿等鼓励措施,外溢方将减少生态服务的供给量,即可能对当地的生态环境进行破坏性开发,Q0有向Q1移动的趋势。

如图4所示,对于生态服务占用方来说,其消费生态服务的边际收益曲线为MB,由于环境外部性的存在,其实际支付的边际成本曲线MC2小于应该支付的边际成本曲线MC1。假设某情况下占用方消费的生态服务量为Q0,当外部性完全没有得到消除时区域的最小占用量为Q1,外部性完全消除时的最大占用量为Q2,那么Q0必处于Q1和Q2之间的某一点,图中阴影部分的面积则为占用的生态服务价值。此时,若没有采取生态补偿等措施,占用方将增加生态服务的消费量,即对其它地区的生态环境进行浪费性使用,Q0有向Q2移动的趋势。

图3 外溢方生态服务供给特征的经济理论图解 Fig.3 An economic theoretical illustration of the characteristics of spillovers′ ecosystem servicesMB:边际收益 Marginal benefit; MC: 边际成本 Marginal cost

图4 占用方生态服务消费特征的经济理论图解 Fig.4 Economic theory diagram of occupant′s ecological service consumption characteristics

在此情况下,外溢方将减少生态服务的供给,占用方想增加生态服务的消费,供需矛盾呈现日益激化的趋势。因此需要对外溢方进行补偿、对占用方进行收费。然而生态服务的外溢方和占用方并不总是一一对应的关系,将外溢方和占用方的生态服务供求关系用图5表示,b为外溢的生态服务价值,a为占用的生态服务价值。由于生态服务不定向流动的特征,极少出现生态服务的外溢价值与占用价值相匹配的A类(a=b)情况,一般补偿对象明晰的流域生态补偿项目满足此类条件。多数情况是图中的B类(a

若切割间距选错,会严重影响后面的评定结果。下面是同一漆膜厚度(210μm)的产品,采用不同间距做的试验情况(见图1、图2和图3):

图5 区域生态补偿生态服务供求特征的经济理论图解Fig.5 Economic theory diagram of the demand and supply characteristics of regional integrated ecological compensation ecosystem services

2 区域生态补偿机制

2.1 区域生态补偿模型的构建

基于本文提出的生态系统服务外溢理论,区域生态补偿的标准并非当地全部的生态服务价值,补偿的依据就在于如何计算区域生态系统服务价值的盈余和占用量。人类利用生态服务维持自身活动并发展社会经济,这种由生态系统到人类社会的生态服务单向流量若超出生态系统的供给能力则会导致资源耗竭,生态补偿的作用则是通过减少人类对生态的消耗(减轻压力)或增加人类社会反馈于生态系统的流量(提高支持力)来完成整个复合生态系统的长期良性循环。因此本文认为在满足地区居民正常生活需求和发展的前提下,生态服务所能承载的最大人口规模若多于当地实际人口则表示生态服务的外溢,若少于当地实际人口则表示生态服务的占用。同时借鉴徐琳瑜[21]的适度人口思想,将扣除了当地人舒适生活水平所需生态服务之后的外溢或占用价值作为生态补偿的合理范畴,以这部分外溢或占用价值对人口的承载规模为指标来表征外溢量或占用量。

生态补偿在实践中还应考虑区域的经济水平是否亟需补偿或者是否有能力提供补偿。在这个方面可以参照横向财政转移支付中对于贫困和富裕区域的界定范围。一般,当区域的人均税收高于全国人均税收的2%以上时,则认为当地为富裕地区,应作为转移支付资金的供给方;若区域的人均税收低于全国人均税收的95%以下时,则认为当地为贫困地区,可作为转移支付资金的接受方;而如果区域的人均税收介于全国人均税收的95%—102%之间时,认为当地经济状况可自给自足,无需转移支付[22]。由于中国西部等地区享有税收优惠政策,所以从税收角度反映区域经济水平不够合理,本文以区域GDP取代税收作为经济水平指标,最终确定补偿额度、优先程度和补偿方式。本文综合生态服务外溢、占用理论和区域经济水平建立区域综合生态补偿模型:

ESV/((p+Δp)·e0)-1≤ε

(1)

r=(gdpave/GDPave)×100%

(2)

若r>102%,d>0;若95%≤r≤102%,d=0;若r<95%,d<0

(3)

式中,p为评价区域的实际人口数(万人);Δp为生态可承载的盈余人口(万人),其值可正可负,当为正数时表示生态盈余人口,为负数时表示生态赤字人口,为零时p即为适度人口规模;ESV为生态系统服务价值(亿元);e0为满足当地居民最适生活的人均ESV(万元/人),取值由全国人均ESV和当地实际人均ESV不同的权重组合得到,随着生态补偿工作的开展逐渐成熟,可对全国人均ESV赋予更高的权重,因为调节的目的和方向是缓解资源和经济的两极分化问题,e0的不同权重分配则对应着生态补偿的不同实践阶段;ε为弹性域,表示结果在0-ε区间为可接受的误差范围;r为区域人均GDP与全国人均GDP百分比;gdpave为区域人均GDP(万元/人);GDPave为全国人均GDP(万元/人);d为经济状况指标,为正数时表示该区域比较富裕,有能力提供横向转移支付资金,为负数时表示该区域相对贫困,需要增加财政收入,为零时表示该区域财政不需受到干扰。

公式(1)表示误差允许的“ε”范围内,在满足当地人正常生活的生态服务“e0”水平下,充分利用自然资源所需要的该区域的生态系统服务价值“(p+Δp)·e0”,使其最大程度逼近区域生态系统服务价值“ESV”,从而体现适度人口规模的思想;公式(2)和(3)表示生态补偿方案的实施不仅要基于生态系统服务价值,也要兼顾区域经济能力。

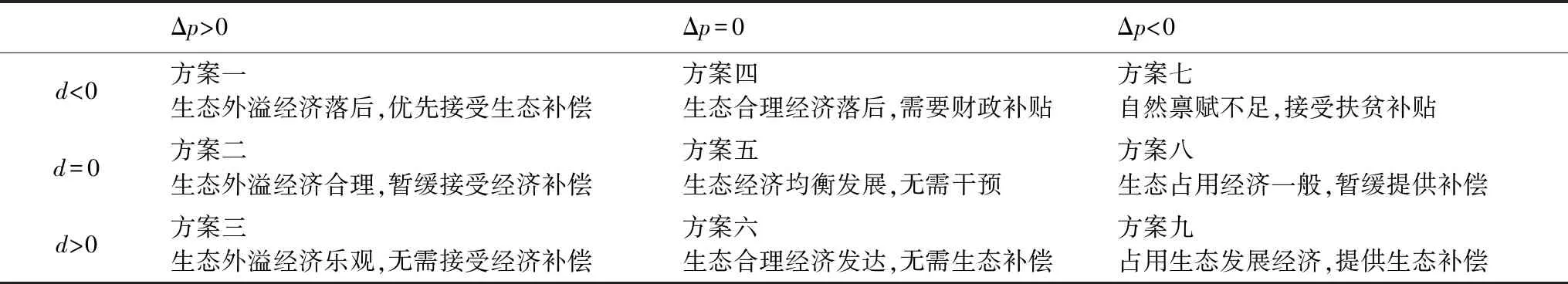

2.2 区域生态补偿的实施方案

本文所提到的生态补偿为资金补偿,不包括其他形式的补偿扶持以及生态和扶贫补贴;也并非仅以生态服务的外溢量或占用量为依据,即并非所有的生态服务外溢区都需要接受补偿资金,也并非所有的生态占用区需要提供补偿资金;实践过程中会存在各地区经济水平差异从而影响生态补偿工作的落实效果,尤其在当前生态补偿工作尚未广泛成熟开展的局势下,因此需要结合生态和经济的实际情况划分补偿的优先程度、明晰补偿对象和范围,这是由Δp和d共同确定,而补偿金额由Δp和e0共同确定。

Δp>0时说明当地的生态服务除了能较好满足当地人口生产生活所需,还有Δp数量的人口盈余,象征生态服务的外溢,与此同时若d<0,则表明从生态和经济两方面考虑,当地应该优先接受生态补偿;如若此时d>0,说明该地区在生态服务外溢的情况下还能通过高效率的生产方式保障富裕生活水平,因此虽然满足了受补条件,但财政上对补偿的需求不十分紧要,可以在补偿资金来源不足的情况下暂缓经济补偿,可评其为生态模范区或给予其他形式的补偿。

Δp<0时说明当地生态服务有Δp数量的人口赤字,象征生态服务的占用,与此同时若d>0,则表明当地通过占用其它地区的生态服务来发展经济,应该提供生态补偿;如若此时d<0,说明当地的生态情况和经济形势均不乐观,很有可能因处于生态脆弱的贫瘠地区而自然禀赋不足,此类地区应该得到生态和扶贫补贴。

若Δp=0则当地的生态服务既无外溢也无占用,不涉及生态补偿,与此同时如果d<0,显示当地的生态形势合理但经济水平落后,需要补贴和扶持,而如果d≥0,说明当地的生态和经济能够均衡发展,是比较优秀的典范城市;若d=0时,Δp>0,则当地满足受补条件但可暂缓接受经济补偿,若d=0而Δp<0,那么当地发生了生态占用需要提供补偿,但是由于经济能力不足,需暂缓提供生态补偿。

需要注意的是,为了不使提供补偿地区的经济受到严重影响,应保证扣除补偿资金后当地的r值不小于102%,最低不能小于95%。将上述9种方案整理于表1。

表1 生态补偿实施方案参照表

2.3 区域生态补偿机制研究

以补偿扣除当地居民生活和发展需要之后的外溢或占用价值为补偿标准构建了补偿模型,并结合区域的实际经济情况提出不同的补偿实施方案,以此确定了经济补偿的优先顺序。实际中不可能完全依靠区域间的横向转移支付达到补偿资金的供需平衡,核算对象越微观越难以实现,因为总会发生与其他生态系统之间的服务交流;同时,由于生态服务具有不定向流动的特点,外溢与占用并非一一对应关系,因此生态补偿的补偿方和受偿方也无法追踪其明确的对应关系,所以在各行政区域之间进行补偿资金的横向转移需要在全省或全国层面进行统筹和保障。最后统筹结果的少量盈缺再由中央财政或地方政府通过纵向转移支付辅助调平,根据各地区的,构建将区域间的横向转移支付和纵向转移支付结合的生态补偿机制,以此提高了各区域的参与度,增加了生态补偿资金的来源,也可一定程度缓解中央财政的转移支付压力。

3 案例研究

3.1 案例区的生态补偿方案计算

根据前文的分析,生态系统服务价值评估是本文的前提步骤。目前生态系统服务价值评估的技术方法主要有参数法、综合模型法和定量指标法[23]。其中参数法相较于另外两种方法更简单易行、应用广泛,主要根据核算区域各种土地利用类型面积乘以其单位面积生态系统服务的物质量或价值量参数,来计算各土地利用类型和区域生态系统服务物质量和价值量[24-25]。

目前已有不少研究运用参数法进行区域和全球尺度生态系统服务的核算。在Costanza提出的生态系统服务功能分类的基础上[26],谢高地等构建了一种基于专家知识的生态系统服务价值量化方法,还通过模型运算和地理信息空间分析[27]等方法,对此方法计算过程改进和发展,构建了基于单位面积价值当量因子法的中国陆地生态系统服务价值的动态评估方法。实现了对全国14种生态系统类型及其11类生态服务功能价值在时间和空间上的动态综合评估[28]。

运用此方法,基于谢高地、薛明皋等对国内典型地区生态系统服务价值的评估数据[29],选取了长江流域中6个典型地区青海、四川、湖南、江西、浙江、上海进行分析验证。目前长江流域生态补偿政策破碎化, 生态补偿进度难以得到高效落实。其生态补偿主要是依靠财政资金, 尤其是流域上游地区主要依靠中央财政转移支付, 虽然中央财政资金的支持力度持续加大,但这种有限“输血式”的资金支持会造成财政的压力,也并不能解决经济发展与源头生态治理的冲突[30]。且长江流域的上游区域大都为流域生态安全屏障的重点生态功能区,资源环境承载能力较差,生态环境保护与修复责任较重;而长江下游地区分享了上游改善生态环境的成果,占用了上游区域外溢的生态系统服务价值,理应做出补偿。

因此,本文选择计算了长江流域中的6个典型地区2015年的生态补偿实施方案,对模型进行验证。由于中国尚处于生态补偿实践探索的初级阶段,e0取值时仅对长江流域ESV赋予1%的权重,对当地实际人均ESV赋予99%的权重,即初级阶段不会大幅度调整区域当前的生态和经济状况,以便生态补偿工作更容易开展。计算结果如表2所示。

表2 典型地区的区域生态补偿实施方案计算表

3.2 结果与讨论

从各地区的生态补偿方案的计算结果可以看出,需要接受生态补偿的地区有青海、四川、湖南和江西,应分别得到横向转移支付资金32.26亿元、153.3亿元、59.08亿元、67.1亿元;需要提供生态补偿的地区有浙江、上海,应该分别支付横向转移支付资金1.97亿元和47.31亿元。经过验算,扣除补偿资金后这两个地区的r值分别为1.49、2.00,均大于102%,所以均为可行方案。最后还需要在长江流域区域层面进行统筹和保障,统筹结果的少量盈缺再由中央财政或区域里地方政府通过纵向转移支付辅助调平。

目前中国的生态补偿仍处于探索阶段,仅在部分功能区实行。尽管上级政府提供的生态补偿资金在逐年提升,2015年生态补偿的资金总量已经达1573亿元,但这给中央财政施加了过大压力,也没有使生态服务占用地区承担应有的责任。长此以往,生态服务外溢地区会因得不到足够的补偿资金而无力保护生态,或由于缺乏明确的受偿依据而失去保护生态的动力;占用地区会因无需担责而继续过度消费资源。因此只有每个地区的生态系统服务价值均作为考核的指标和生态补偿的依据,才会充分调动各地保护生态的积极性,从而真正起到全民保护生态环境、统筹区域协调发展的目的。

4 结论

本文依据生态服务外溢理论,强调补偿的标准应是补偿扣除当地居民生活和发展需要之后的外溢(占用)价值,据此建立了区域综合生态补偿机制,更符合补偿的内涵。补偿方和受偿方不需追踪其明确的对应关系,且是将纵向财政转移支付和综合运用区域间的横向转移支付结合起来提供补偿资金,也一定程度解决了以全部生态服务价值作为补偿金额过高的问题。同时本文针对生态状况和经济水平的不同组合情况应分别采取不同政策措施,制定了9种典型地区的横向生态补偿财政转移支付实施方案,有能力提供财政转移支付的生态服务占用地区应优先提供生态补偿,经济贫困的生态服务外溢地区应优先接受生态补偿。并据此对2015年长江流域的6个典型地区制定了相应的生态补偿方案,进行了验证。

但本文建立的生态补偿机还需要考虑以下问题:(1)综合考虑了生态补偿政策的落实效果以及生态核算的空间范围,本文建立的区域生态补偿机制研究尺度应为县级以上的行政区域。(2)各生态系统间复杂多向的交流决定了生态补偿的主体和受体不可能一一对应,所以相应的需要中央财政作为各区域生态补偿的资金统筹管理平台。(3)由于横向财政转移支付考虑了区域经济水平,贫困地区即使产生了生态服务占用也可暂不提供生态补偿资金,极有可能催生出区域发展经济的懈怠情绪,因此仍需要坚持考核政府经济绩效作为保障。