塔里木盆地古城池时空变迁及原因初探

张永雷,许玉凤,孙连群,朱慧方

(1.2.3.4.黔南民族师范学院 旅游与资源环境学院,贵州 都匀 558000)

一、引言

塔里木盆地地域广阔,绿洲众多,被称为四大文明的汇聚之地[1]。在历史进程中,不少绿洲因种种原因被迫废弃,留下众多古城池。一直以来,国内外史学界、地学界对众多古城池的兴衰存废,尤其是衰败废弃问题尤为关注,众多学者纷纷对此进行探讨并曾引发了学术界关于楼兰何由废弃、罗布泊是否游移等问题的国际大讨论,参与讨论的外籍知名学者瑞典人斯文·赫定、英国人斯坦因、俄国人普尔热瓦尔斯基等,国内学者如黄文弼、陈宗器等。最近十几年关于塔里木盆地绿洲的研究多集中在荒漠-绿洲过渡带动态变化和其NDVI时空演变、生物量估测[2-4]、绿洲土壤性状变化与作物产量[5]、绿洲生态安全评价[6]、绿洲适宜规模[7-8]等方面,有关古绿洲、古城池兴衰及其原因的研究相对较少。在已有关于古绿洲和古城池的研究中,孙秋梅、钟巍等认为绿洲兴衰与全球气候变化密切相关[9-10],赵辉等认为是水系变迁引起了绿洲兴衰[11],钱云则认为大一统封建王朝对西域的管辖和丝绸之路的畅通是绿洲兴起的重要原因,而战争兵灾则导致了绿洲的衰落消亡[12],熊黑钢等认为塔里木河流域绿洲变迁是自然与人文力量综合作用的结果,前期自然环境因素占主导,后期人文力量起主要作用[13]。诚然,上述观点均有一定道理,然而以往的研究均没有对历史时期各个朝代在塔里木盆地古绿洲、古城池的兴衰情况进行系统论述,仅以某一处或数处古绿洲或古城池为例[14-15],缺乏系统性,而且,有关塔里木盆地古绿洲、古城池的兴建和废弃时间变化规律、空间分布规律、废弃因素等问题尚未从系统化、定量化角度进行分析,因此,有必要对塔里木盆地中历史时期各个朝代古城池演化情况进行系统梳理和分析,从而更加有效地促进这一重大科学问题的研究。

二、塔里木盆地古城池兴衰历史梳理

(一)两汉时期

汉武帝时,张骞“凿空”通西域,丝绸之路乃通,至神爵二年(公元前60年),设西域都护府统一管西域。汉时西域的范围为“南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东则接汉,西则限以葱岭”[16],主要为今之塔里木盆地。彼时丝路有两道,“自玉门、阳关出西域有两道,从鄯善傍南山北,波河西行至莎车,为南道;自车师前王庭随北山,波河西行至疏勒,为北道”[16]。上述南山、北山分别是昆仑山、天山。当时西域城廓国家的状况及汉与它们的交往则为“西域以孝武时始通,本三十六国,其后稍分至五十余国;西域诸国大率土著,有城郭田畜”“自贰师将军伐大宛后,西域震惧,多遣使来贡献,汉使西域者益得职,于是自敦煌至盐泽,往往起亭,而轮台,渠犁皆有田卒数百人;精绝国,王治精绝城;皮山国,王治皮山城;无雷国,王治无雷城;且末国,王治且末城;于阗国,王治西城”[17],《史记·大宛列传》:“楼兰姑师邑有城廓,临盐泽”[17],按上述,汉朝时期塔里木盆地内的小国如楼兰、姑师、精绝、且末等均有城池、农田,属农业国,与中原地区生产方式一致,初记为三十六国,后分至五十余国,若一国一城则至五十余城,实际一国多不止一城,因而这一时期塔里木盆地内的城池数目保守估计至少在五十城以上。汉朝从敦煌至盐泽(即罗布泊),往往起亭,并在轮台、渠犁进行屯田守戍,屯田守戍离不开军事防卫来保障安全和生产生活顺利进行,可知汉朝在西域之轮台、渠犁等地修建了一定数目的军事戍堡。汉朝之亭不是今之供人乘凉的凉亭,是低于县一级的行政建制,级别相当于今之乡镇一级,亭下辖村,亭有亭长,汉朝在敦煌至盐泽的“亭”由于处于汉至西域的道路上,主要为汉使出使西域的中转节点,其功能相当于今之招待所,而且汉使规模相当大,《汉书·张骞李广利传》:“使者相望于道,一辈大者数百,少者百余人。汉率一岁中使者多者十余辈,少者五六辈”[16],《后汉书·西域传》:“骏马奔驰,不绝于时月;胡商贩客,日款于塞下”[18]。“亭”一次要接待上百人的吃用留宿,而且每年仅汉使就要接待五六次至十余次,再加上大量的胡商、小贩,“亭”的规模不会太小,若再有保证道路通畅和行旅安全的相应军事防卫设施,“亭”实际上就成了小型城堡。再者,汉朝时期塔里木盆地内的城池规模比中原城池小的多,《魏书·西域传》:“鄯善国,所都城方一里;于阗国,所都城方八九里;焉耆国,所都城方二里;龟兹国,其都城方五里”[19],西域城池大者不过方八九里,小者仅一二里;《旧唐书》对长安城的记载:“城东西十八里一百五十步,南北十五里一百七十五步”[20],计算可知长安城方不下二百七十里,西域城池与之完全不在一个级别上。因此,在中原地区称不上城池的“亭”,其规模在塔里木盆地则完全可以达到甚至超过城池的级别。

城池对于冷冰器时代的战争攻守来说至关重要。汉朝为了形成和巩固国家的大一统曾对西域多次用兵。《汉书·张骞李广利传》:“乃以李广利为将军,伐宛”“太初元年,以广利为贰师将军,发属国六千骑及郡国恶少年数万人以往,期至贰师城取善马”“发恶少年及边骑,岁余而出敦煌六万人,牛十万,马三万匹”[16];《后汉书》卷二:“十八年六月已未,焉耆,龟兹攻西域都护陈睦,悉没其众”;卷四十七:“十八年,龟兹,姑墨数发兵攻疏勒,超守磐橐城……超捕斩反者,击破尉头,杀六百余人,疏勒复安”“建初三年,超率疏勒、康居、于阗、拘弥兵一万人攻姑墨石城,破之,斩首七百级”“永元二年,月氏遣其副王谢将兵七万攻超”“六年秋,超遂发龟兹、鄯善等八国兵合七万人,及吏士宾客千四百人讨焉耆”“延光二年,复以勇为西域长史,将兵五百人出屯柳中……二年,发诸国兵四万余人,分骑为两道击之,通从南道,朗从北道,约期俱至焉耆”[18]、“温宿、姑墨数万兵反,共围城,慬等出战,大破之……凡斩首万余级,龟兹乃定”,由此可见汉朝与西域诸小国的战争比较频繁,规模也较大,当然,西域诸小国之间也会爆发战争,但西域诸小国城小兵少,例如“皮山国,户五百,口三千五百,胜兵五百人”[18]、“精绝国,户四百八十,口三千三百六十,胜兵五百人”,这样的人口和兵力即便全民皆兵,也无法进行大规模的战争,因而对城池的毁坏相对亦轻,而汉朝在西域用兵动辄上万人,如此大规模的战争必然导致城破村废,中原与西域相距数千里,又有大漠戈壁阻隔,在这样长距离的补给线上是无法长期支持大规模用兵耗费的,只能就地取材,进行屯垦积粮,筑城戍守,一方面解决军粮,一方面保障对西域的有效统辖。这一点可以从班超的奏折“臣见莎车、疏勒田地肥广、草牧饶衍,不比敦煌、鄯善间也,兵可不费中国而粮食自足”[18]中可见一斑,也可从《〈水经注〉疏》卷二:“索劢……将酒泉、敦煌兵千人,至楼兰屯田,起白屋……大田三年,积粟百万,威服外国”[21]、《旧唐书》卷四十:“伊吾,在敦煌之北,大碛之外……窦宪、班超大破西戎,始于此筑城”[20]、《新唐书·地理志》:“自蒲昌海南岸,西经七屯城,汉伊修城也”“汉明帝时征匈奴,屯田于伊吾卢”[22]中得到证实,据统计,汉朝在塔里木盆地屯垦延序100多年,屯垦兵士2万人以上,最多时2.5万人,垦田20-30万亩[23]。然而,汉朝在塔里木盆地内新筑城数目很难进行精确的考证和统计,查阅塔里木盆地内各地州志、县志统计汉朝新建城池77处(1)据《楼兰城的兴衰与塔里木盆地环境演变之间的关系》《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《轮台县志》《库车县志》《新和县志》《且末县志》《巴音郭楞蒙古自治州志》《和田地区志》《喀什地区志》《克孜勒苏克尔克孜州志》《拜城县志》《沙雅县志》《柯坪县志》《乌什县志》《吐鲁番地区志》等资料统计。,分布遍及整个塔里木盆地,毁弃城池32处(2)据《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《楼兰城的兴衰与塔里木盆地环境演变之间的关系》《轮台县志》《新和县志》《巴音郭楞蒙古自治州志》《于田县志》《沙雅县志》《柯坪县志》《和田地区志》等资料统计。,分布于博斯腾湖周围、迪那河流域、渭干河流域和塔里木河干流中下游。古籍中对于城池毁弃原因没有明确记载,但从汉朝与西域诸小国及西域诸国之间多次的战争可知战争应是城池毁弃的一个重要原因,查阅的地州志、县志中也明确记述河流改道和断流也是原因之一。

(二)魏晋南北朝时期

曹魏、西晋时,中央政府还维持对塔里木盆地部分地区的管辖,在鄯善国“留军屯守,赋役其人,比之郡县[19]”,随后中原地区分裂割据,中央政府与西域的交往暂时断绝。《魏书》卷一百二:“西域自汉武时五十余国,后稍相并,至太延中,为十六国……既魏之后,互相吞灭,不可复祥记焉”“蒲山国,故皮山国也。居皮城,后役属于阗”“姑墨国,居南城,役属龟兹”“温宿国,居温宿城,役属龟兹”“尉头国,居尉头城,役属龟兹”[19],按上述,可知西域诸国互相兼并,国家数目大大减少,这样一来,保存下来的小国其领地却扩大了,其统辖的城池数目也会相应增加。例如《北史》卷九十七:“高昌国,车师前王之故地,汉之前部地也,东西二百里,南北五百里,国有八城”[24],《周书》卷五十:“高昌国,其地东西三百里,南北五百里,国内总有城一十六”[25],《周书》的记事起点比《北史》晚171年,可知高昌国之前地盘是东西二百里,之后变为东西三百里,城池也由八城变为十六城,数目增加了一倍。唐朝高昌国地盘更大,城池更多,《旧唐书》:“其高昌国境,东西八百里,南北五百里”“高昌者,汉车师前王之庭,后汉戊己校尉之故地……其国有二十一城,王都高昌”。不仅高昌国如此,其它经兼并战争后幸存下来的小国亦然:“于阗国,内部有大城五,小城数十”“焉耆国,汉时旧国也,国内凡有九城”“疏勒国,国内有大城十二,小城数十”,《晋书》卷九十七:“大宛国去洛阳万三千三百五十里……大小七十余城”[26],《南史》卷七十九:“渴盤陀国,于阗西小国也,国有二十城”[27],汉朝古籍中记载这些国家多为一城,与此时相差甚大。这一时期中原王朝基本没有在塔里木盆地进行屯田守戍,史籍中尚未发现中原政权在此期筑城的记录,这一时期塔里木盆地内小国城池的增加应是相互兼并获得的或是承继汉朝屯垦修筑的城池,查阅塔里木盆地各地州志、县志发现这一时期新筑城20处(3)据《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《和田地区志》《柯坪县志》《沙雅县志》《塔什库尔干塔吉克自治县志》《于田县志》《和田县志》《若羌县志》《库车县志》《巴音郭楞蒙古自治州志》等资料统计。,分布于和田河流域、克里雅河流域、渭干河流域、开都-孔雀河流域和塔里木河干流,废弃19处(4)据《楼兰城的兴衰与塔里木盆地环境演变之间的关系》《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《巴音郭楞蒙古自治州志》《沙雅县志》《和田县志》《于田县志》《柯坪县志》《和田地区志》等资料统计。,分布在塔里木河源流区且盆地南部多于北部。

关于这一时期古城的毁弃,古籍中有部分记载,《〈水经注〉疏》卷二:“(蒲昌海)水积鄯善之东北,龙城之西南。龙城,故姜赖之虚,胡之大国也,蒲昌海溢,荡覆其国,城基尚存而至大”[21],蒲昌海即今之罗布泊,由上述记载可知龙城毁于洪水,而且,“蒲昌海溢,荡覆其国”也表明罗布泊的水位迅速升高,推断应是出现了极端气候水文事件。《史记·大宛列传》记载楼兰“有城郭,临盐泽”、《汉书·西域传》卷九十六记载“楼兰,地沙卤,少田”,《魏书·西域传》卷一百二“楼兰,地沙卤,少水草”,从汉至魏晋,楼兰由临大泽到少水草,可知其生态环境发生了巨大变化,现代学者经考证后一般认为楼兰的消失是由于孔雀河向南改道使其失去水源造成的[28]。《汉书》对且末国的记载为:“且末国,王治且末城,有葡萄诸果[16]”,并没有环境恶化的记载,《魏书·西域传》:“且末国,都且末城,且末西北方流沙数百里,夏日有热风为行旅之患”[19],从流沙、热风可知且末国及其周边地区气候干旱,沙漠扩张,生态环境与汉朝已有很大不同。因此,这一时期气候变化所导致极端事件如洪水、干旱是城池毁弃的一个重要原因。此外,这一时期丝绸之路由两道变为四道,《魏书》卷一百二:“其出西域本有两道,后更为四,出自玉门,渡流沙,西行两千里至鄯善为一道,自玉门渡流沙,北行二千二百里至车师为一道,从莎车西行一百里至葱岭,葱岭西一千三百里至伽倍为一道,自莎车西南五百里葱岭,西南一千三百里至波路为一道焉”[20],丝绸之路的改变会引起战争和城池毁弃,这在后面的唐朝有实例证明。

(三)隋唐时期

隋朝立国时间较短,对塔里木盆地的影响力有限,这一时期对塔里木盆地和丝绸之路实行有效统辖的主要是唐朝。唐朝在安定了中原和北方之后便努力向西拓展疆域,分别于贞观年间置安西大都护府和长安年间置北庭大都护府进行屯垦戍守,《旧唐书》卷四十:“安西大都护府……督州八十,县一百一十,军府一百二十六,镇兵二万四千人,马二千七百匹”“北庭都护府……管镇兵二万人,马五千匹……又管瀚海、天山、伊吾三军镇兵万余人,马五千匹……方五千里,后汉车师后王庭。胡故庭有五城,俗号‘五城之地’……玄池州、哥系州、咽面州……已上十六番州,杂戎胡部落,寄于北庭府界内,无州县户口,随地治畜牧”[20],若按一县一城计算,安西大都护府为110城,若按一军府一城计算则安西大都护府为126城,军府是唐朝府兵的基层组织,军府实际上设于州县内,比较大的县也可能不止一个军府,因此,唐朝在西域管辖的城池以县为单位计算更合理,这样算来,仅安西大都护府就至少辖110城;虽然《旧唐书》中记载北庭都护府统辖的地盘和拥有镇兵和安西大都护府相当,但十六番州“无州县户口,随地治畜牧”,仅隔天山,生产方式即与安西大都护府有很大差别。安西大都护府城池广为人知的是其所辖的著名“安西四镇”,四镇最初是龟兹、焉耆、于阗、疏勒,盛唐时以碎叶(今吉尔吉斯斯坦托克马克城附近)代替焉耆,安西四镇变为龟兹、碎叶、于阗、疏勒说明唐朝边界进一步向西延展和在塔里木盆地统辖城池的增多,事实上,唐朝在塔里木盆地统辖的城池的确很多,《新唐书·地理志》:“安西西出柘厥关……百二十里至俱毘罗城,又六十里至阿悉言城,又六十里至拨换城……至小石城……又六十里至大石城……又五十里至顿多城……又四十里至冻城,又百一十里至贺猎城,又三十里至叶支城……八十里至裴罗将军城,又西二十里至碎叶城……西十里至米国城,又三十里至新城,又六十里至顿建城,又五十里至阿史不来城,又七十里至俱兰城,又十里至税建城,又五十里至怛罗斯城……又经故达干城……又六十里至据史德城……又经达漫城,百四十里至疏勒镇……九百三十里至于阗镇城……六百二十里至郅支满城……又西北经半城,百六十里至演渡州,又北八十里至疏勒镇……有宁弥故城……南三百八十里,有皮山城……东三百里有坎城镇,东六百里有兰城镇,南六百里有胡弩镇,西二百里有固城镇,西三百九十里有吉良镇……自焉耆西五十里过铁门关,又二十里至于术守捉城……又西八十里至石城镇,汉楼兰国也……又西二百里至新城……五百里至播仙镇,故且末城也……又西经移杜堡、彭怀堡、坎城守捉,三百里至于阗”[22],统计可知,仅明确记录在案的就超过40城,可见城池之多。

唐初实行府兵制,府兵的最重要特点是兵民合一,府兵“平时种田,农隙训练,战时出征”,由《旧唐书》记载可知,唐朝在西域常年驻军不下五万四千人,供养如此庞大的军队,显然不能仅靠内地输送给养和兵器,事实上,唐朝也仿效汉朝在天山南北开展了大规模的屯田,以满足军需。根据史籍考证和有关学者统计,唐朝在西域新开垦田地27.99万亩,总屯田数达280万亩,屯垦延序161年,有屯垦官兵5万多人,集中在库车、轮台、焉耆、喀什、和田等地[23]。屯田戍守必然会兴建城池防卫,《旧唐书》:“隋始于汉伊吾屯城之东筑城,为伊吾郡”[20]、《清史稿·地理志》:“哈密直隶厅……隋筑新城,号新伊吾……广德后,陷吐蕃”[29],可知隋曾在哈密筑城守戍,隋仅历37年,唐朝则历290年,其对西域在用兵、管辖、屯垦方面均远胜于隋,唐朝必然会在西域新筑城池,且应多于隋朝,《新唐书·地理志》中提到的“又三十里至新城”之“新城”应是唐朝新筑城池之一。查阅塔里木盆地各地州志、县志,隋唐新筑城44处(5)据《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《轮台县志》《库车县志》《新和县志》《焉耆县志》《若羌县志》《且末县志》《库尔勒市志》《巴音郭楞蒙古自治州志》《和田县志》《于田县志》《克孜勒苏克尔克孜州志》《吐鲁番地区志》等资料统计。,密集分布在阿克苏河流域、渭干河流域、迪那河流域和博斯腾湖周围,塔里木盆地南部和田河、克里雅河流域也有,但数目远不及盆地北部;毁弃79处(6)据《楼兰城的兴衰与塔里木盆地环境演变之间的关系》《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《轮台县志》《库车县志》《新和县志》《巴音郭楞蒙古自治州志》《和田县志》《于田县志》《喀什地区志》《克孜勒苏克尔克孜州志》《拜城县志》《沙雅县志》《柯坪县志》《乌什县志》《温宿县志》《和田地区志》《吐鲁番地区志》等资料统计。,密集分布于博斯腾湖周围、渭干河流域、和田河流域。

与汉朝一样,唐朝为巩固国家大一统也对在塔里木盆地多次用兵。《旧唐书》卷六十九:“高昌王麴文泰时遏绝西域商贾……诏以君集以交河道行军大总管讨之”,卷一百九十八:“君集分兵掠地,下其三郡、五县、二十二城”,卷八十三:“以孝恪为安西道行军总管,率步骑三千出银山道以伐焉耆;俄又以孝恪为昆丘道副大总管以讨龟兹,破其都城。明年,擢定方为行军大总管,又征贺鲁……(薛仁贵)寻又领兵击九姓突厥于天山,九姓自此衰弱,不复更为边患”,卷九十三:“长寿元年,(王孝杰)为武威军总管,与左武卫大将军阿史那忠即率众讨吐蕃,乃克复龟兹、于阗、疏勒、碎叶四镇而还”[26],由上述可知,唐朝的多次用兵攻陷了数十座城池。不但如此,相比之前朝代,唐朝的战况更为激烈,使用了抛石机等大型的攻城器械,《旧唐书·侯君集传》记载侯君集伐高昌:“君集遂刊木填隍……抛车石击其城,其所当者无不糜碎……用障抛石,城上守陴者不复得立,遂拔之”,抛石击城致所当者无不糜碎,可见对城池的损毁非常严重,因此战争是导致城池毁弃的重要原因。

《旧唐书》卷一百九十八:“贞观六年,突骑支遣使贡方物,复请开大碛路以便行李,太宗许之。自隋末罹乱,西域朝贡者皆由高昌,及是,高昌大怒,遣兵袭焉耆,大掠而去”[20],按上述,贞观年间丝绸之路改道焉耆,商旅不再经高昌,使高昌财源中断,高昌国便与焉耆开战,可知丝绸之路的改道能使一国经济衰落。经济衰落必然导致其城市衰落,由此引发后续的战争更能使其城破村废,由此可见,丝路的变动也是城池毁弃的一个原因。

《〈水经注〉疏》卷二:“河水自葱岭分源……经岐沙谷,分为二水,一水东流经无雷国北,又东经依耐国北,又东经皮山国北,又东与于阗河合……南河又东,经于阗国北……东经精绝国北……东经且末国北,又东右会阿耨达大水;北河自岐沙东分南河,又东北流,自疏勒经流南河之北……又东经姑墨国南,姑墨川水注之……又东经龟兹国南,左合龟兹川水……又东,左汇敦薨之水”[21],上述记载中无雷国、依耐国在今塔什库尔干及其以东一带,皮山国在今皮山县,于阗国在和田一带,精绝国在今尼雅河中下游,且末国在今且末一带,阿耨达大水指车尔臣河,姑墨国在阿克苏地区,姑墨川水指阿克苏河,龟兹国在今库车,龟兹川水指渭干河,敦薨之水指开都—孔雀河,按此记载,塔里木河由南北两河构成,且南河是由叶尔羌河、和田河、克里雅河、车尔臣河四条源流构成的大河,这是北魏及以前的情况。到了唐朝,《通典·于阗传》记载“于阗河,名首拔河,亦名树枝河,或云黄河也,北流七百里入计戍河,一名计首河,即葱岭南河也,同入盐泽”[30],上述,于阗河即和田河,计戍河是葱岭南河,即叶尔羌河,盐泽是罗布泊,此时南河由和田河、叶尔羌河两条源流构成,与北魏及之前相比发生了重大变化,河流改道和水系瓦解必然引起邻近城池因缺乏水源而衰落废弃。研究表明[31],塔里木盆地气候在唐中期由冷急剧转暖,塔里木盆地河流以高山冰雪融水和山地降水为主要补给源,气候由冷急剧转暖会加速冰川融化,使河流水量突增而发生洪水,《喀什地区志》即记录位于莎车县的乌锻古城在唐朝时毁于洪水。并且,突发性的洪水也可以成为河流改道和水系瓦解的一个诱因,研究表明,塔里木河南河在唐朝发生大规模北移并导致其主要水系瓦解[19],河流改道和断流将是这一时期城池废弃的重要原因。

(四)五代十国和两宋时期

这一时期中原大地分裂割据,政权更迭频繁,无论是五代十国,还是宋朝,其有效统辖范围均不涉及塔里木盆地,仅以派驻使团维持名义的的藩属关系。《宋史》卷四百九十:“于阗国,自汉至唐,皆入贡中国,安史之乱,绝不复至……建隆三年四月,西州回鹘阿都督等四十二人以方物来献”“五月,太宗遣供奉官王延德、殿前承使白动使高昌”[32]便可证明,这一时期西域诸国之间、回鹘与西夏之间也有战争,《宋史》卷四百九十:“(回鹘)熙宁元年入贡……明年,敕李宪择使聘阿里骨,使谕回鹘令发兵深入夏境”“(西域)邻国小有事,但以文字往来相诘问,大事亦出兵”。这一时期史籍中西域亦有筑城的记录,不过应该不是中原政权所筑,而是西域本地政权所筑。《宋会要辑稿》“藩夷四·拂菻国”:“其国东南至灭力沙,又东至西大石及于阗新福州,次至旧于阗,次至约昌城,乃至于阗界”[29],由地名于阗新福州、旧于阗可知,于阗国新筑了城池新福州。这一时期西域相对封闭,筑城数目也较少,查阅塔里木盆地沿线各地州志、县志,五代十国期间无筑城记录,宋朝建城8处(7)据《克孜勒苏克尔克孜州志》《喀什地区志》《和田县志》《若羌县志》《吐鲁番地区志》统计。,分布于盆地西部和西南部的喀什噶尔河、叶尔羌河、和田河流域;毁弃15处(8)据《楼兰城的兴衰与塔里木盆地环境演变之间的关系》《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《和田县志》《喀什地区志》《和田地区志》统计。,分布于和田河流域和叶尔羌河流域。城池毁弃除了西域诸国之间的征伐战争外,还有气候变化因素。从史籍中亦可找到证明,《新五代史》卷七十四:“胡卤碛,汉明帝时征匈奴,屯田于伊吾卢,盖其地也,地无水而尝寒”[32],《清史稿·地理志》:“哈密直隶厅,隋筑新城,号新伊吾……五代时,号胡虏碛”[29],两项记载相互印证可知哈密在汉明帝时称伊吾卢,可以屯田(可屯田必然有水),隋重新筑城称新伊吾,五代时称胡虏碛,此时“地无水而尝(常)寒”,可知自然环境发生了重大变化,气候变得寒冷,水资源已经枯竭,城池也因此废弃,“卤”字在古代为“盐卤”之意,从“卤碛”二字便可知晓该地区发生了土地盐碱化。

(五)元明时期

元朝时期,塔里木盆东部归属元朝,西部则为察合台汗国统辖。公元1206年,成吉思汗建国于斡难河(今蒙古鄂嫩河),之后蒙古发动了三次大规模的西征,第一、二次西征波及塔里木盆地,其时,塔里木盆地先是被西辽统治,之后西辽于公元1218年被蒙古大将哲别攻灭,这时第一次西征尚未开始(第一次西征于1219年10月开始),因此,蒙古灭西辽是第一次西征的前哨战。蒙古两次西征,战事均以惨烈著称,蒙古军队不仅大量吸纳各族工匠建造大型攻城器械如回回炮等,还曾在攻城中使用决河灌城的手段(被淹城池如玉龙杰赤等),对城池的毁坏强度很大。查阅塔里木盆地各地州志、县志,确认毁弃于元朝的城池5处(9)据《巴音郭楞蒙古自治州志》统计。,均毁于战火,分布于塔里木河流域东北、正西、西南和东南部。由于目前考古界对相当一部分城池的毁弃年代尚不明确,因此实际毁弃的城池可能远多于此。元朝在塔里木盆地设置别矢八里元帅府统辖,并在此进行屯田,但规模很小,《元史》卷十一:“畏吾户居河西界者,令其屯田”“二十三年,遣侍卫新附兵千人屯田别矢八里,置元帅府,即其地以总之”[33],元朝屯田仅千余人,规模远远比不上汉、唐,因屯田而筑城也不会很多。查阅塔里木盆地沿线各地州志、县志,元朝筑城5处(10)据《轮台县志》《阿克苏市志》《巴音郭楞蒙古自治州志》统计。,分布于渭干河流域、迪那河流域和车尔臣河流域。

明朝曾统辖塔里木盆地东南部边缘和今哈密、吐鲁番地区。《明史》卷三百二十九:“四年春……三月立哈密卫”[34],《清史稿》卷七十五:“明永乐四年,建哈密卫”[29],明朝对上述地区实行有效统治始于永乐年间。《明史》卷三百二十九又记:“吐鲁番久居哈密,朝命边臣筑古峪城,移哈密卫于其地”[34],可知明朝虽在今新疆有筑城记录,但却不在塔里木盆地。查阅塔里木盆地沿线各地州志、县志,明朝筑城4处(11)据《喀什地区志》《克孜勒苏克尔克孜州志》《和田地区志》统计。,分布于叶尔羌河与喀什噶尔河流域,毁弃5处(12)据《楼兰城的兴衰与塔里木盆地环境演变之间的关系》《绿洲农业开发与塔里木河流域生态环境的历史嬗变》《喀什地区志》统计。,多分布于皮山县小河流、安迪尔河等较小河流附近。

(六)清朝时期

清朝在塔里木盆地筑城较多,记录也比较详细,《清史稿》卷七十六:“温宿府,光绪九年,筑新城为府治;温宿,道光十九年筑城;焉耆府,乾隆二十三年,始建城;乌什直隶厅,乾隆三十一年,筑永宁城;疏勒府,乾隆二十七年,于沽凄巴海筑徕宁城,道光七年,于哈剌哈依筑新城,名曰恢武;莎车府,光绪二十四年,筑新城,设直隶州;巴楚州,道光十三年,筑城,设粮员”[29],清朝在天山南坡记录在史籍的筑城有8处。由于新筑城池在地州志、县志中记录的更为详细。查阅塔里木盆地沿线各地州志、县志,天山南坡筑于清朝的城池清朝13处(13)据《阿克苏市志》《库车县志》《喀什地区志》《克孜勒苏克尔克孜州志》《柯坪县志》统计。,大多分布于阿克苏河流域,为《清史稿》所记录的1.62倍,因此清朝在新疆实际筑城比《清史稿》中记录的多,出现了筑城高潮。关于筑城的原因,既有战争因素也有屯田因素,且以屯田因素为主,《清史稿》卷一百二十明确表示:“清自开创初,拨壮丁于旷土屯田,又近边屯处,筑城设兵以卫农人”[29],筑城主要是为了保护边疆农垦屯田的顺利进行。

那么清朝在新疆屯田情况如何呢?《清史稿》卷一百二十又记:“新疆屯田,始康熙之季……乾隆初,定一兵垦二十五亩……移喀什噶尔等回众二千五百户屯阿克苏,而库车东,哈剌沙尔西皆分布多伦回人溉种”“翌年,又于叶尔羌、喀什噶尔、阿克苏、乌什等城增回屯……兵不供屯,则招集流人”“光绪三年,侍读张佩伦请拨旗丁屯新疆……仍仿营田制,十户一屯长,五十户一屯正”“(光绪)十三年,巡抚刘锦棠更酌定新章,户给地六十亩”。[29]从上述记载可知,清朝在塔里木盆地屯田早在乾隆年间开始,直至清末光绪时仍然很盛,乾隆时一兵垦二十五亩,刘锦棠则一户给六十亩,兵士不足就招抚流民屯田,据统计,清朝在新疆有屯田官兵12.67万人,仅和田地区就垦田292.5万亩[23],可见清政府对屯田戍边的重视,所以清朝新疆出现筑城高潮也是理所当然的了。

清朝早期为巩固国家统一曾用军事手段征讨噶尔丹、大小和卓叛乱,清朝晚期塔里木盆地又曾被浩罕国阿古柏伪政权入侵,后被左宗棠率军光复,说明战争是城池毁弃的一个诱因。查阅塔里木盆地沿线各地州志、县志,清朝毁弃城池19处(14)据《楼兰城的兴衰与塔里木盆地环境演变之间的关系》《库车县志》《喀什地区志》《巴音郭楞蒙古自治州志》《克孜勒苏克尔克孜州志》《柯坪县志》《和田地区志》《吐鲁番地区志》统计。,主要分布于喀什噶尔河、叶尔羌河、阿克苏河流域。

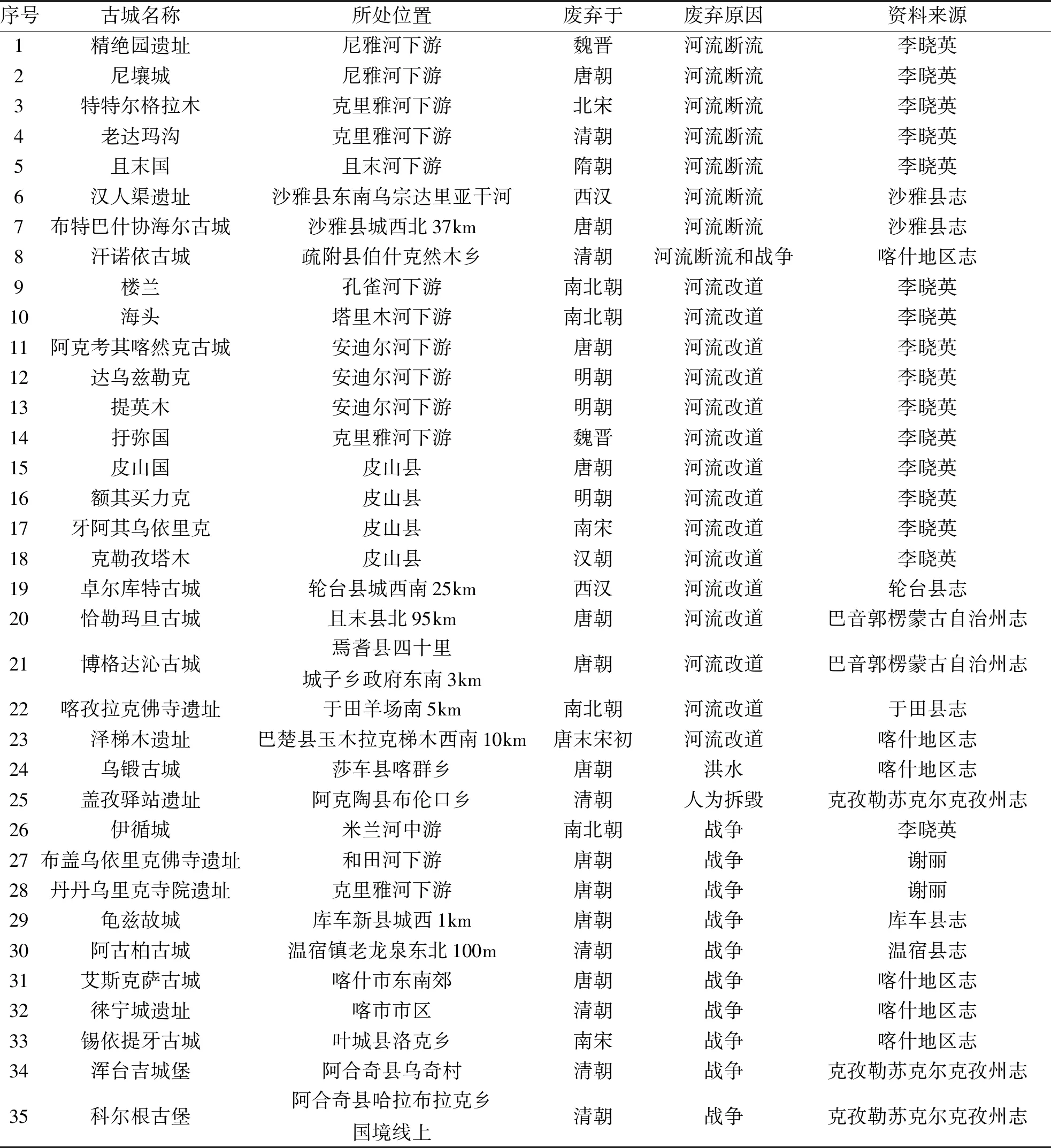

综合上述城池分布情况,利用ArcGIS软件制作了“塔里木盆地古城池分布图”(图1),并结合各地州志、县志,基本确定古城池的具体分布(表1)。

图1 塔里木盆地古城池空间分布图

表1 塔里木盆地古城池分布区域表

三、古城池变迁的背景讨论

通过梳理,虽然还不能完全准确地确定塔里木盆地古城池的兴衰原因,仍然可以一窥其诱发因素。考古成果表明,塔里木盆地内古代小国从事农业和畜牧业的均有,然而古城池兴建和废弃的高峰期和低谷期分别与中原王朝的大一统时期和大分裂时期对应,似乎显示两者存在某种内在联系。中原王朝以定居农业作为最根本的生产方式,定居城池作为与之相应的人文景观成为其显著的标志。而且,中原王朝在大一统时期都尽力向西开拓,“移民实边”“屯垦戍边”等政策长盛不衰,客观上使得中原地区农耕生产方式向塔里木盆地拓展,而兴建城池作为相应的人文景观也必然向塔里木盆地拓展。中原地区处于动乱时期时这种拓展往往中断,出于维护统治核心区的需要,大量的军队、百姓从塔里木盆地内迁,比如唐朝安史之乱就曾抽调安西都护府的军队入内地平叛,相应地,必然引起塔里木盆地出现大量的城池废弃。值得注意的是,中原王朝在变乱时期往往首先失掉了对塔里木盆地的有效管辖,然而其在中原地区的核心统治区并不立即随之灭亡,往往要继续存在相当长的时间,这就在一定程度上解释了塔里盆地古城池的兴建和废弃高峰都出现在大一统封建王朝的存续时期内。

研究表明,中原地区过去2000多年的温度变化曲线与王朝兴衰非常一致,中原王朝的灭亡几乎都与低温区间对应,其兴盛时期则为气候温暖期或相对温暖期[35]。虽然王朝兴衰对于气候变化的响应具有一定滞后性,比如气候温暖期到来后封建王朝并非立即强大起来,而总要通过一定时间发展农业和其它产业积累国力才能强大起来,相应地,气候变冷,极端气候与水文事件频发,封建王朝也并非立即灭亡,其国力消耗,统治的崩溃往往要持续数十年。虽然人文因素如腐败也是比较重要的诱因,然而,气候变化等自然因素仍然是第一位的,因为如天灾频发,封建王朝的强大和自救均缺乏持续的物质基础。

从外部因素来说,中原地区在气候温暖期或相对温暖期一般都建立了强大的中央政权并把塔里木盆地纳入其管辖之下,屯垦随之兴起,农耕定居的生产方式由中原地区向塔里木盆地拓展,而寒冷期则朝代更迭战乱纷争,中原王朝国力衰退无暇顾及塔里木盆地,农耕定居的生产方式在塔里木盆地也相应地衰退。就塔里木盆地内部及周边自然环境因素而言,盆地气候干旱,河流水量大小主要不取决于降水而是取决于气温[36,37]。塔里木盆地在汉、唐、元、明、清均处于气候相对温暖期,周围高山冰雪融化增多,河流流量增大[31,38],客观上也为中原王朝在该地区屯垦提供了有利条件;而魏晋南北朝、五代十国和两宋时期则分别处于气候寒冷期和冷暖频繁波动期,客观上不利于屯垦的发展。因此,无论外部因素还是内部因素,似乎都与气候变化这个大背景紧密关联。

四、结语

由表2可以看出,在时间上,古城池建造和废弃沿丝绸之路在汉、唐、清三朝出现高峰期,魏晋南北朝、五代十国和宋朝、元明时期则为低谷期;在空间上,无论,汉、唐、清古城池建造和废弃遍及整个塔里木盆地,其它朝代局限塔里木盆地部分地区;屯垦和征战是古城修筑的主要因素,战争、河流改道、河流断流、丝绸之路的变动、洪水、人为拆城等则是古城毁弃的重要因素。

表2 塔里木河流域不同历史时期城池建造和废弃统计表

从塔里木河流域古城池废弃因素表(表3)统计数据表明,塔里木盆地沿线的35座具有确定毁弃信息的古城池中,15座毁弃于河流改道,占42.85%,7座毁弃于河流断流,占20%,10座毁弃于战争,占28.60%,毁弃于人为拆毁、洪水、河流断流和战争的各1处,三者均占2.85%。河流改道、河流断流、洪水合计占67.13%,说明水资源问题是古城池毁弃的最主要因素,其次为战争。并且,战争导致城池毁弃之后还有重建的可能性,而水源枯竭则根本上断绝了城池的生机。塔里木河流域古城池兴衰轨迹与中国历史朝代更迭存在较高的一致性。古城兴建高峰期为汉、唐、清大一统王朝,表明大一统封建王朝对于塔里木盆地的经略是古城兴建的重要推动力。由于封建王朝主要以屯垦方式经略塔里木盆地,因此,农耕定居的生产方式在塔里木盆地的延展是古城兴建的决定性因素,其不仅决定古城兴建的时间节点,还决定其空间分布。2000多年以来中原王朝的更迭与气候冷暖变化高度一致,说明中原王朝的兴衰是以气候变化为背景的。如前所述,塔里木盆地古城池的兴衰与中原朝代更迭存在较高一致性,相应地,塔里木盆地古城池时空变迁也是以气候变化为背景的。

表3 塔里木河流域古城池废弃因素统计表