供给侧视角下居民文化消费的影响因素及提升路径研究

吴石英

供给侧视角下居民文化消费的影响因素及提升路径研究

吴石英

(合肥师范学院 马克思主义学院,合肥 230601)

文化消费水平是反映当前居民消费结构演变的重要指标。当前中国居民文化消费水平偏低,且还存在较大的地区差距,但随着科技创新发展,新型文化消费模式兴起,居民文化消费潜力巨大。在供给侧结构性改革的大环境下,人口结构变动、土地资源、国家政策制度、技术创新等均是影响居民文化消费需求的重要因素。要有效扩大居民文化消费需求和消费水平,需要从供给侧发力,优化供给结构,提升供给质量。

供给侧;居民文化消费;老年文化产业体系;社会保障制度

中国特色社会主义步入新时代,国民经济发展水平和居民生活水平取得巨大提升,居民的物质需求得到了较好满足,社会主要矛盾也发生新的转变。人们追求更加美好的生活,对精神文化方面的需求日益多样且不断提升,文化消费市场规模快速扩张,而产品供给的数量不充分、结构不平衡的矛盾愈加显得突出。王军在《如何理解文化消费的内涵与外延?》一文中从文化消费的内涵所涉及的三个维度出发认为文化消费的高低取决于两个方面:一是居民的消费能力和消费意愿,二是文化产品的供给。[1]居民文化消费需求与文化产品供给之间的匹配性问题不仅成为供给侧结构性改革的重要方面,也是繁荣文化消费市场、扩大内需的重中之重。推进居民文化消费需求的满足,需要协调好供需两侧之间的满足,同时发力才能形成刺激文化消费增长的长效机制[2],产生相辅相成的社会效应和经济效应。在经济增长新常态下,国家对居民文化消费潜力的激发高度重视,2019年国务院发布了《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》,以顺应文化消费提质转型升级的新趋势,深化文化领域的供给侧结构性改革。了解居民文化消费现状,从供给侧出发了解居民文化消费的影响因素及其影响机制,来探究提高文化产品供给质量,优化供给结构的方向显得尤为重要,也是更好地满足居民文化消费需求、引导居民新的文化消费需求和稳步推进供给侧结构性改革的客观要求。

一、居民文化消费现状

(一)居民文化消费总量增加,但占比偏低

随着居民生活水平的提升和消费习惯的改变,恩格尔系数呈现出不断下降趋势,而居民文化消费则逐渐增加,文化消费在居民生活中的重要性提升。根据国家统计局统计数据显示,随着居民消费水平的不断提升,我国人均教育文化娱乐消费支出总额始终处于不断增加的发展态势。城镇居民人均教育文化娱乐消费支出从2013年的1988.3元增至2018年的2974.1元,增加了985.8元。农村居民人均教育文化娱乐消费支出从2013年的754.6元增至2018年的1301.6元,增加了547元。从居民总消费支出占比来看,城镇居民和农村居民人均教育文化娱乐消费支出在其总消费支出中所占的比例处于提升的趋势,但均长期处于10%左右,提升缓慢。

从变化趋势不难发现,随着人均可支配收入的增长,文化消费支出也随之增长。根据国际社会发展经验,国家人均国内生产总值超过5000美元时,居民的精神文化需求会进入一个比较旺盛的时期。2011年,我国人均GDP已经超过5000美元,达到5618美元,文化消费水平应该随之快速提升。但事实是文化消费支出在总消费支出中所占的比例却难以提升。当经济发展到一定水平,人们在消费支出中对文化产品或服务的消费投入的多少取决于生活方式、消费习惯、科技进步和国家政策等因素。要使文化消费在总消费中占据更大的份额,除了引导居民改变生活方式和消费习惯外,还要大力发展文化产业,丰富、优化文化产品和服务的供给。

(二)居民文化消费支出区域差距大

文化消费存在明显的城乡差距,城镇居民文化消费需求更高。数据显示,城镇居民人均教育文化娱乐消费支出要远远高于农村居民人均教育文化娱乐消费支出,且两者之间一直呈现2倍以上的差距,差距有所缩小,但速度缓慢。根据中国旅游研究院和上海创图公共文化和休闲联合实验室的调查数据显示,2019年上半年,参加过文化体验活动的城镇居民比重为87.08%,高出农村居民8.7个百分点。在旅途中安排文化体验的城镇居民比重为84.81%,高出农村居民9.52个百分点。调查显示,城镇居民对文化消费的需求程度更高,认为文化消费等同于生活必需品甚至比衣食住行更重要的占比达到九成。相比之下,认为文化需求可有可无甚至暂时不考虑的农村居民比重则更高,农村文化消费存在较大发展空间。

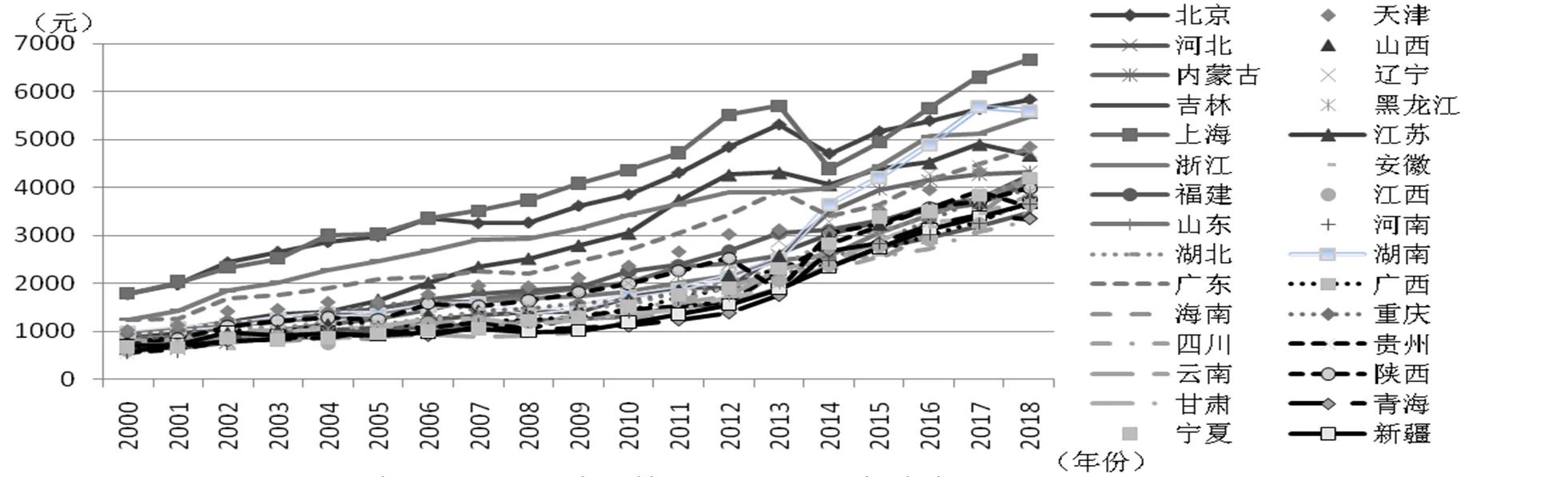

根据图1统计的2000—2018年全国除西藏外的省、市、自治区的居民人均教育文化娱乐消费支出数据,在国家政策、地区经济发展水平、居民收入水平及消费观念等因素的综合影响下,省级区域居民文化消费支出存在较大差距。整体上来看,2000—2018年,各省、市、自治区的居民人均教育文化娱乐消费支出差距呈现出先扩大、后缩小的过程,但仍存在较大差距,最高达到2倍之多。2018年上海居民人均教育文化娱乐消费支出要遥遥领先,达到6664.26元,依次为北京、浙江和广东,分别为5837.84元、5603.12元和5472.12元。青海、贵州、河南的人均教育文化娱乐消费支出基本处于最低水平,分别为3475.91元、3338.24元、3317.98元。

图1 2000—2018年各地区居民人均文教娱乐用品及服务消费支出

(三)新型文化消费模式兴起

当前,信息技术、网络平台、数字化手段等不断应用于文化产品生产和居民文化消费领域,“互联网+文化”的新业态给我国居民文化消费带来了革命性的巨变,虚拟化、社交化、个性化的新型文化消费快速发展,促使了文化消费的数量和质量得到极大提升。[3]一方面,依托互联网平台的文化产品供给更加多元。除传统的音乐、影视、游戏等线上产品外,各类自媒体制作短视频成为消费新风尚,文化呈现出多元且具创意的形态。如李子柒、故宫等诸多文化产品供给方,借助互联网平台展示传统文化,并借助电商渠道线上销售文化产品,“互联网+文化+电商”成为当前活跃文化消费市场的新型模式。另一方面,支付宝、微信等数字化支付手段使得线上文化消费成为可能并不断大众化。

在2020年新冠肺炎疫情的冲击下,居民出行受限,影院、教育机构、娱乐场所等文化消费场所关闭,线下文化产品及服务供给在短时间内急剧下降,居民文化消费呈现出下滑态势。为满足居民文化消费需求,线下消费向线上消费转移展现出强大势头,无接触式的网络购物、线上教育培训、娱乐等数字文化消费新模式受到关注和流行。我国已经开始逐步步入数字文化消费时代,文化消费必将成为后疫情时期拉动我国经济增长的重要引擎。

(四)居民文化消费心理尚不成熟

一般来讲,消费者在文化领域的消费心理会经历三个阶段:盲从、炫位、爱好。[4]当前,我国居民文化消费还存在明显的从众心态,尤其在网络信息快速传播下,自媒体、短视频等发展迅速,各类“网红”不断出现,加之消费市场的不断迎合和诱惑,对消费者的心理产生了极大影响,文化消费呈现出明显的随大流、无意识盲从等特征,缺少个性化。此外,当前文化商品化大潮席卷全国,网络上充斥着形形色色的文化产品及服务,承载的内容也良莠不齐。消费者普遍偏好文化产品及服务中的娱乐性、享受性等特性,不太注重其内在的人文价值,文化消费中存在着泛娱乐化、低俗化问题。同时,文化产品及服务会传达出多样化的价值观,甚至存在偏离主流价值观的内容,进而在传媒影响下使消费者主体意识不断丧失,麻木地被这些文化产品及服务影响,导致独立思考的缺失,审美观也会出现偏差,价值观泛化,最终引发文化消费生态危机。[5]

二、供给侧视角下影响居民文化消费的因素

供给与需求是经济领域的一对重要范畴和基本矛盾,共同影响居民消费水平和经济发展。过去,更多强调扩大内需、刺激居民消费需求来拉动经济增长。随着居民收入水平的提升,居民的文化消费能力和消费意愿与日俱增,通过需求侧的改革与推动已经难以持续增加有效需求,局限性凸显。当前,文化产业的发展存在“结构性过剩”和文化产品的无效供给这一对矛盾,供给与需求的失衡和不匹配对我国居民文化消费产生了一定的抑制作用。[6]人口、住房、制度、创新等供给侧因素对居民文化消费的影响日益显著。

(一)人口老龄化对居民文化消费的影响

当前,我国人口变动的一个重要趋势就是人口老龄化。通常来讲,生命历程在步入老年阶段后,人的身体状况、心理状况都会发生转变,收入也随着劳动能力下降或退休而大幅度下降,消费行为会表现出与其他年龄阶段不同的特征。就文化消费而言,一方面,老年人群体的文化消费水平可能会进一步降低。第一,老年人的消费偏好和消费行为深受传统消费观念的影响,偏向于稳健、理性,老年群体对新型文化产品、服务及文化消费模式的接受能力和程度较低。文化娱乐方面更加偏向于价格低廉或是公共性的免费产品,老年人口群体的扩大必然会制约整体居民文化消费水平的提升。第二,我国当前有相当规模的老年人居住在农村地区,收入水平普遍偏低,存在未来支出预期的不确定性,加上身体机能的降低,老年人消费行为会更加谨慎,倾向于增加储蓄比例用于老年生存支出,较高层次的文化消费需求被遏制。[7]另一方面,老年群体规模扩大也可能会提升居民文化消费水平。第一,当前我国家庭人口规模偏小,核心家庭居多,家庭中老年人的文化消费不仅仅局限于自身,更多的会倾注到孩子的文化消费中,表现出一种宠溺性、非理性或是炫耀性的文化消费行为,诸如为子孙辈支付各类娱乐趣味活动、艺术类的培训教育等方面的费用,这必然会助推居民文化消费的提升。[8]第二,人步入老年阶段后闲暇时间增加,会存在一种补偿性心理,文化消费需求和消费意愿在一定程度上会增强,通过文化消费能获得自我满足感。毋庸置疑,人口老龄化对居民文化消费的影响取决于这两个方面的比较。结合当前社会发展水平,总体来说,人口老龄化对居民文化消费的负面效应要大于正面效应,人口老龄化在很大程度上遏制了居民文化消费水平的提升。

(二)住房支出对居民文化消费的影响

改革开放以来,我国经济发展快速,城镇化进程加快,城镇用地迅速扩张,土地供给量减少直接导致土地价格不断上涨,居民住房价格长期处于提升态势且居高不下。住房是居民的刚性消费需求,过高的住房价格会直接增加居民的住房消费支出,从而抑制其他类型的消费支出。长期以来,在国家政策和市场形势下,居民形成了房价上涨的预期,住房投资成为家庭投资的重要选择,加剧了房地产市场价格的居高不下,也增加了家庭住房支出。根据国家统计年鉴数据显示,我国居民居住消费支出占居民人均消费支出的比例还处于不断增加的态势,2018年占比为23.4%,较2017年的22.41%增加0.99个百分点。高房价带来的是持续增加的住房支出和较大的房贷压力,这必然会对居民其他消费支出产生挤出效应,尤其是属于发展型消费和享受型消费的文化消费支出。在国家供给侧结构性改革的持续推进下,稳地价、稳房价成为重要目标,以期能够降低居民住房压力,但是在城镇化不断推进的过程中,这还是一个长期过程。

(三)国家政策制度对居民文化消费的影响

国家高度重视文化消费对经济增长的推动作用。2019年国务院办公厅印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》提出了九项主要任务和两大保障措施来激发文化和旅游消费潜力。国家顶层设计的支持必然会推动居民文化消费水平的提升。近年来,医疗、养老、居住等方面的社会保障制度覆盖面不断扩大,保障程度不断提升,极大程度上降低了居民由于未来不确定性而产生的预防性储蓄,增强居民消费能力,文化消费倾向增加。近年来,国家致力于完善休假制度,尤其在2020年新冠疫情的影响下,通过调整休假时间、增加休假天数来推动居民文化消费。从生产领域来看,为减轻生产企业和消费者负担,国家进行多轮税收制度改革,出台了《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》等多项支持文化企业发展的政策,加大了文化产业的财政补贴力度和税收优惠。这些都能降低企业的生产成本和文化产品价格,也能进一步引导生产和消费的转型,优化居民消费结构,提升居民文化消费水平。为提升居民生活质量,政府不断加大公共文化硬件基础设施建设力度,增加城市公共文化产品供给数量,文娱消费软环境得到改善,居民在选择参加文化娱乐活动时更加倾向于社交性、公共性的免费文娱活动。这种现象会对其他需要一定物质支出的文娱消费方式形成一定的挤压效应。总体来看,我国制度的完善能够将居民潜在的文化消费需求转化为现实的文化消费需求,促进城乡居民文化消费水平的提升。

(四)科技创新对居民文化消费的影响

解决文化产品供需矛盾的重点在于文化产业领域的结构性改革,在于淘汰和优化缺乏创意、陈旧老套的文化内容及其表现形式,以及创造出高质量的文化产品。科技创新能够为文化产业发展和居民文化消费提供技术支持,是推动文化产业改革以满足居民文化消费需求的重要举措。从生产的角度看,传统文化中加入科技元素会受到大众欢迎,网络直播、VR、人工智能等先进的技术让传统文化充满活力,达到了很好的传播效果,增加了居民的文化消费意愿和消费水平。从消费的角度讲,科技创新能够弥合潜在文化消费和实际文化消费的缺口。[9]通过科学技术,生产者与消费者之间的空间距离被拉近,固有的界限变得模糊,线上预约、线上消费等消费模式电子化、互联网化趋向明显,居民文化消费的便捷程度大大提升,从而增进了居民文化消费水平。

三、提升居民文化消费的路径

从供给端发力,深化供给侧结构性改革,大力发展文化产业以增加文化产品及服务的供给量,提高文化产品及服务的创新性以优化供给结构,同时消除其他高消费支出对居民文化消费的挤出效应,是满足居民文化消费个性化需求和激发居民文化消费潜力的重要举措。

第一,构建老年文化产业体系,激发老年群体文化消费潜力。当前,市场更加倾向于从消费能力和消费意愿强大的年轻群体中获取利益,很大程度上忽略了老年群体。在消费产品和方式日益科技化的网络化时代,老年群体在文化消费市场被边缘化。在人口老龄化加速的背景下,我国老年群体成为一个有着巨大市场空间的消费群体,规模庞大。提升整体居民文化消费水平要注重针对老年群体的文化消费需求而积极发展老年文化产业,开展老年文化消费惠民等活动来引领老年群体消费。同时,以老年群体为市场目标的文化产业要紧密结合新时代下健康、快乐、独立的新养老观念。比如,综艺节目作为当前最受欢迎的电视节目形式应考虑到老年群体的偏好,尤其是地方电视台可以根据当地生活习惯制作受老年人欢迎的娱乐综艺节目。同时,老年文化产业市场中存在虚假宣传、价格虚高等问题,比如网络中的短视频质量不齐、消费陷阱普遍存在等,严重影响老年群体的文化消费体验。要逐步建立健全法律、法规,提升老年文化产品及服务的标准,规范市场监管,优化老年人的权益保障体系,营造良好、健康的老年人文化消费环境。

第二,完善社会保障制度,营造没有后顾之忧的文化消费氛围。继续扩大养老、医疗、失业等方面社会保障的覆盖面,尤其是中微企业人员、个体从业人员及其他低收入群体的社会保障覆盖问题,做到应保尽保,让居民能够在根据自己的精神文化需求进行合理消费时没有后顾之忧。同时,还要随着社会经济的持续发展而不断降低社保缴费率,减少社保缴费对居民当期消费能力的影响,并通过吸纳社会资金、强化税收征缴力度等扩大社会保障资金来源,增加保障金额,降低“自我保障”要求,释放居民积蓄到文化市场中来,让居民敢消费。此外,要提升住房保障水平,根据地区发展实际因地制宜地对住房进行供给侧改革。调节房地产开发和住房销售,以对住房价格进行合理调控,并根据住房需求加大公租房、廉租房的供给,减少居民为支付高昂的住房支出而进行的预期储蓄,提高居民文化消费能力,释放居民文化消费。

第三,加强科技与文化的深度融合,创新文化消费业态。要高度重视文化与科技的相互融合、渗透,提升科技成果在文化产业中的应用水平,加强文化科技的创新研发,包括文化产品和服务产品的生产技术、传播手段等,推动文化产业结构优化升级,充分满足居民在文化领域日益多样化的消费需求。大力培育“科技+”“互联网+”的新型文化业态,根据文化产品及服务的属性,利用大数据、人工智能等科技手段开发体验式、沉浸式的文化产品和服务,着力通过科技手段激活很多“沉睡”的文化资源,并通过“云端”或VR技术将文化产品及服务便捷、高效地呈现在居民面前,增强居民体验感以满足居民文化消费需求。此外,要充分利用大数据和云计算技术实现文化产品及服务的精准营销,达到供给与需求的精准对接。

第四,优化文化消费环境,逐步建立起可持续的消费模式。文化消费需求与消费群体的年龄、性别、受教育程度、收入水平、生活习惯等息息相关,要不断丰富文化产品及服务的类别,尤其是加大动漫游戏、文化旅游等新兴文化产业的发展力度,开发不同品位、不同形式的符合各个阶层和各类群体的文化产品及服务,高度重视居民个性化、多元化文化消费需求的满足。同时,文化产品及服务的生产与销售也要积极迎合电子商务发展模式,降低产品流通时间和成本,做到文化产品及服务质优价廉、即时消费。此外,要完善文化市场的准入机制,加强监管,建立起文化领域的标准化体系,加大对正确消费观念的宣传和引导,摈弃落后、不健康、不文明的文化产品及服务。纠正攀比、消费至上、贪图享乐的消费价值观念,强化文化产品及服务的教育功能、社会功能。文化消费要在实现人自身身心愉悦的同时,注重人与人之间、人与自然和社会经济发展之间的良性互动,形成一种优良的文化消费环境。

[1]王军.如何理解文化消费的内涵与外延?[EB/OL]. [2020-12-20].https:// www. sohu. com/a/160737126_152615,2017-07-29.

[2]张苏缘,刘柏阳.“十四五”时期怎样培育文化消费新增长极?——以江苏省为例[J].文化产业研究,2020(3):80-96.

[3]顾江,王文姬.科技创新、文化产业集聚对城镇居民文化消费的影响机制及效应[J].深圳大学学报,2021(4):47-55.

[4]胡雅蓓,张为付.基于供给、流通与需求的文化消费研究[J].南京社会科学,2014(8):40-46.

[5]徐望.文化消费生态的现代化治理体系建构研究[J].北京科技大学学报,2019(4):85-92.

[6]赵卫军,张爱英,Muhammad Waqas Akbar.中国文化消费影响因素分析和水平预测——基于误差修正与历史趋势外推模型[J].经济问题,2018(7):59-66.

[7]戴晓芳,李震,李杏.我国人口老龄化对文化消费影响的实证分析——来自中国省际面板数据的检验[J].南京财经大学学报,2016(5):33-41.

[8]曹佳斌,王珺.为什么中国文娱消费偏低? 基于人口年龄结构的解释[J].南方经济,2019(7):83-99.

[9]王明明,孟程程.科技创新与文化消费的互动机制及对文化产业转型升级的影响——基于供给侧改革视域的分析[J].税务与经济,2019(2):50-55.

Research on the Influencing Factors and Promotion Path of Residents' Cultural Consumption from the Perspective of Supply Side

Wu Shiying

The level of cultural consumption is an important indicator reflecting the evolution of the current consumption structure of residents. At present, the level of cultural consumption of Chinese residents is relatively low, and there is still a large regional gap. However, with the development of technological innovation and the emergence of new cultural consumption patterns, the cultural consumption potential of residents is huge. In the context of supply-side structural reforms, changes in population structure, land resources, national policies and systems, and technological innovation are all important factors that affect residents’ cultural consumption needs. To effectively expand residents' cultural consumption demand and consumption level, it is necessary to work from the supply side, optimize the supply structure, and improve the quality of supply.

Supply side; Resident cultural consumption; Old-age cultural industry system; Social security system

2021-06-29

安徽省社会科学创新发展研究课题(2019CX103);安徽省社会科学创新发展研究课题(2020CX100)

吴石英(1989—),女,湖南临澧人,合肥师范学院马克思主义学院讲师,博士,主要从事人口经济学、消费经济学研究。

10.13685/j.cnki.abc. 000581

F126.1

A

1671-9255(2021)03-0011-05