广州市2009—2020年新报告15~24岁HIV/AIDS人群基本特征及趋势分析

樊莉蕊, 秦发举, 陈韵聪, 陈希, 韩志刚, 蔡衍珊, 何蔚云, 徐慧芳

广州市疾病预防控制中心艾滋病预防控制部,广东 广州 510440

15~24岁人群正处于性活跃期,其感染HIV的风险增加,影响着艾滋病疫情的发展,广受社会关注[1-3]。2018年全球平均每天有5 000例HIV新发感染病例,其中约32.0%发生在青年中[4-6]。我国青年HIV感染数呈上升趋势[7-9],15~24岁人群新报告HIV感染者由2010年的9 373例增加至2017年的16 307例,HIV感染新增报告病例中超过40.0%集中在青年[3],防控工作亟待加强。本研究分析2009—2020年广州市新报告15~24岁HIV/AIDS病例的基本特征及变化趋势,以期为科学制定该群体艾滋病防治措施提供参考依据和工作思路。

1 资料与方法

1.1 资料来源

数据来源于中国疾病预防控制信息系统艾滋病防治基本信息系统艾滋病专网2009—2020年每年的历史卡片,筛选条件:“现住址编码”为广州市、“地区类别”排除外籍和港澳台、“审核标志”为已终审卡等,排除既往HIV转换AIDS病例。

1.2 相关定义

青年:联合国与WHO将年龄在15~24岁的人群定义为青年[10]。晚发现患者指新报告即为AIDS患者;分母为所有新发现的HIV/AIDS的人数;分子包括:①死亡且死亡原因为非意外者人数;②存活病例中,CD4+T淋巴细胞数<200个/μL或临床症状诊断为AIDS患者且既往未报告过的病人或当年新报告HIV感染者并且当年即转换为AIDS患者[11]。

1.3 统计学处理

采用SPSS 23.0软件进行描述性分析。采用Joinpoint Regression Program 4.7.0.0软件[12-13]行Joinpoint回归分析进行新报告病例数的时间趋势检验,计算年度变化百分比(annual percentage changes, APC),分别计算不同阶段的新报告病例数和APC,并对APC做趋势检验(P<0.05,APC≠0,病例数有上升或下降趋势;APC=0且P≥0.05,病例数增长趋势稳定)。选用对数线性模型,采用网格搜索法(grid search method)确定转折点,并采用Permutation Test进行最优模型筛选。双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本特征分析

2009—2020年广州市累计新报告15~24岁年龄组HIV/AIDS共3 375例,男性占91.35%(3 083/3 375),男女性别比例达10.56 ∶1;诊断时平均年龄(21.56±2.05)岁,20~24岁占82.55%(2 786/3 375);汉族占95.23%(3 214/3 375);未婚占92.95%(3 137/3 375);非本市户籍占79.35%(2 678/3 375);文化程度以大专及以上为主(46.55%,1 571/3 375);传播途径以性传播为主(97.75%,3 299/3 375),其中男男同性传播占70.64%(2 384/3 375);样本来源为检测咨询占42.96%(1 450/3 375);职业为商业服务占20.77%(701/3 375),其次为学生18.19%(614/3 375);病例晚发现占13.48%(455/3 375)。

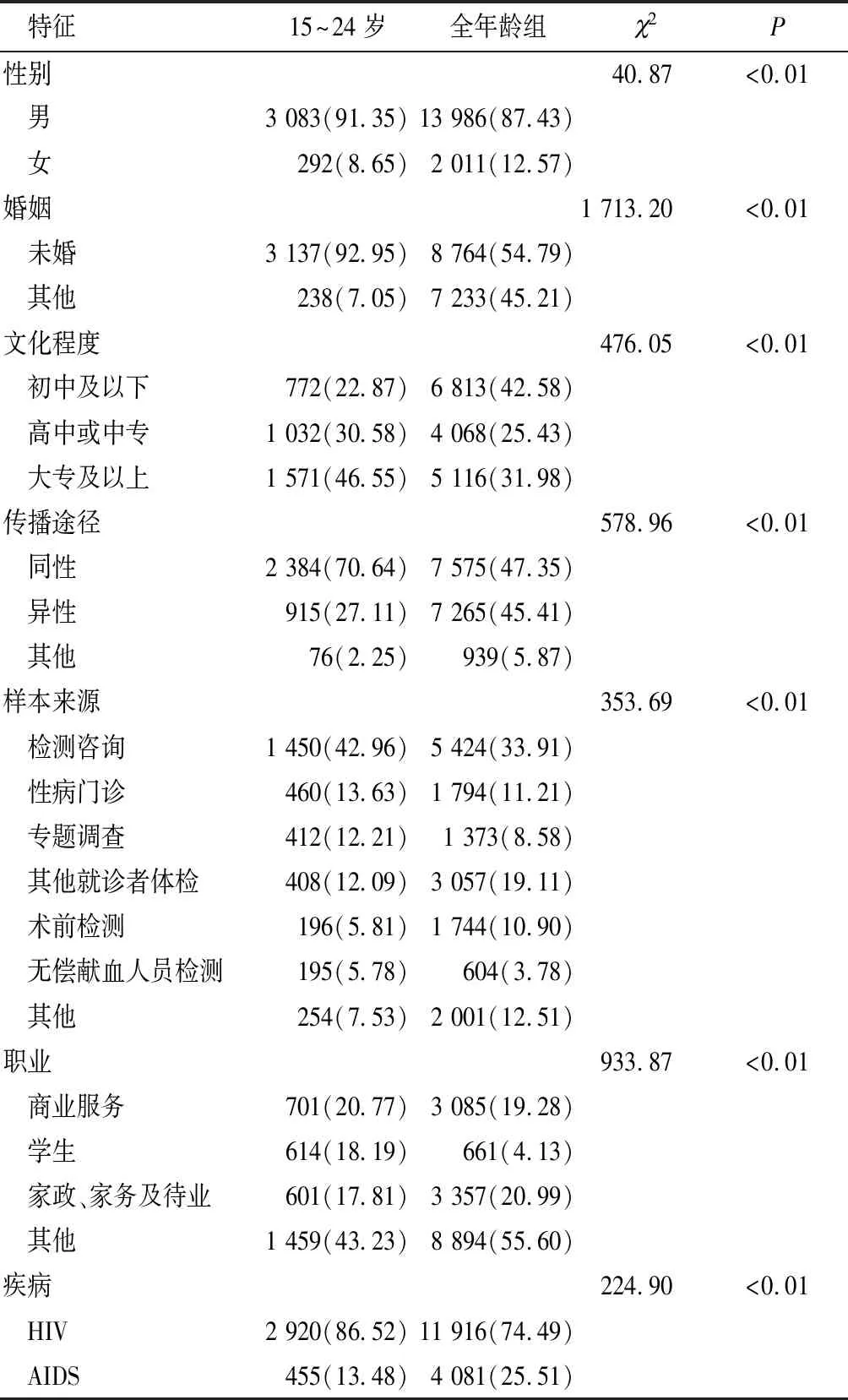

比较同期15~24岁年龄组与全年龄组疫情基本特征,两者在性别、婚姻、文化程度、传播途径、样本来源、职业和病例晚发现等方面差异均有统计学意义(表1)。

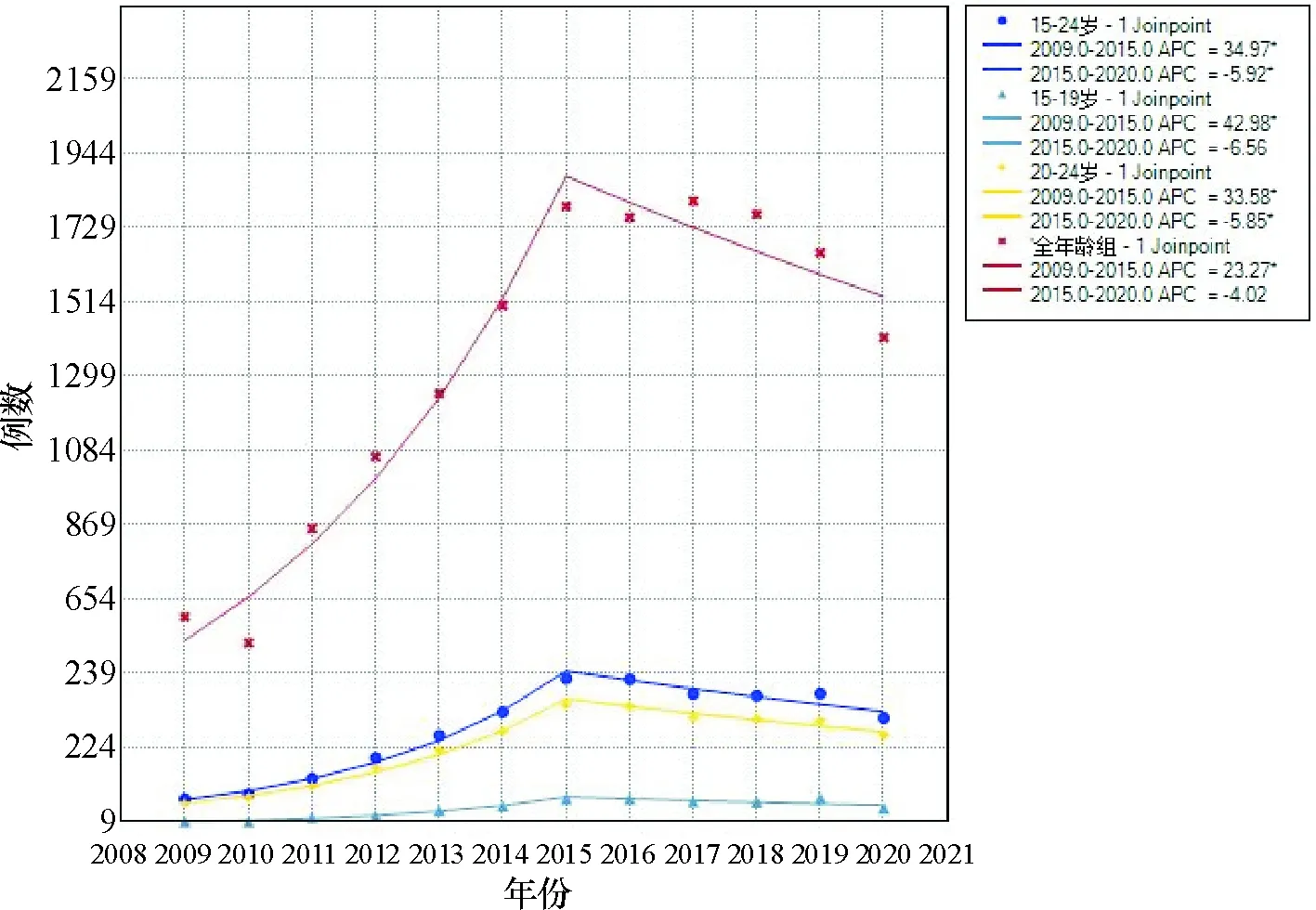

2.2 年龄组时间趋势变化特征分析

2009—2020年广州市新报告15~24岁、15~19岁和20~24岁年龄组HIV/AIDS新报告病例数分别从2009年的76例、11例、65例上升到2020年的310例、49例、261例,年均增长率分别为13.63%、14.55%和13.47%,年均增长率均明显高于同期全年龄组的8.05%(2009年602例,2020年1 411例)。历年报告数Joinpoint多阶段回归模型分析结果显示,2009—2020年间,15~24岁年龄组的新报告病例数一直呈增长趋势(AAPC=14.55,P<0.05),高于全年龄组疫情趋势(AAPC=10.02,P<0.05);其中15~19岁年龄组新报告数增长趋势最快(AAPC=17.84,P<0.05),其次为15~24岁年龄组(AAPC=14.55,P<0.05)和20~24岁年龄组(AAPC=13.94,P<0.05)。20~24岁和15~24岁年龄组疫情在2015—2020年均呈现缓慢下降趋势(APC=-5.85,P<0.05;APC=-5.92,P<0.05)。全年龄组2009—2015年新报告病例数呈快速增长趋势(APC=23.27,P<0.05)。其他组趋势无统计学意义(P≥0.05)。见图1。

表1 广州市2009—2020年新报告15~24岁年龄组与全年龄组HIV/AIDS基本特征比较 [例(%)]Table 1 Comparison of basic characteristics of HIV/AIDS between young people aged 15~24 and the full age group in Guangzhou,2009—2020 [Case(%)]

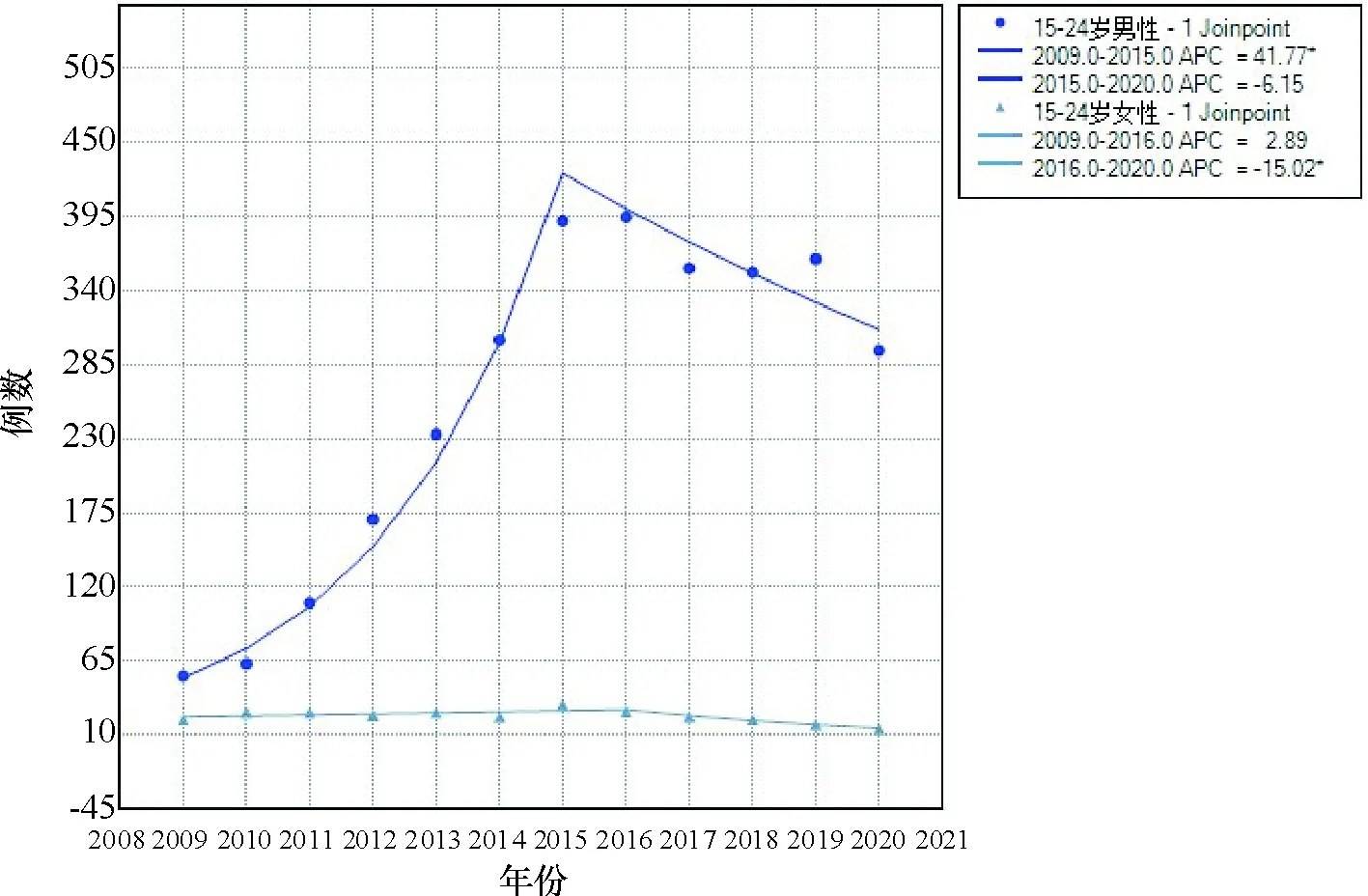

2.3 性别时间趋势变化特征分析

2009—2020年间15~24岁男性HIV/AIDS新报告病例数增长趋势快于女性(AAPC=17.53,P<0.05),转折点在2015年(95%CI:2013—2016),2009—2015年新报告数呈快速增长趋势(APC=41.77,P<0.05)。同期,女性新报告病例数呈下降趋势(AAPC=-4.03,P<0.05),转折点在2016年(95%CI:2014—2018),2016—2020年新报告数呈明显下降趋势(APC=-15.02,P<0.05)。其他组趋势无统计学意义(P≥0.05),见图2。

图1 广州市2009—2020年新报告HIV/AIDS时间趋势变化Figure 1 Trends of newly reported HIV/AIDS cases in Guangzhou, 2009—2020.

图2 广州市2009—2020年新报告15~24岁HIV/AIDS不同性别组病例数趋势变化Figure 2 Trends of newly reported HIV/AIDS cases aged 15~24 between sex group in Guangzhou, 2009—2020.

2.4 性传播途径时间趋势变化特征分析

2009—2020年间15~24岁经同性传播途径新报告病例数呈增长趋势(AAPC=22.42,P<0.05),转折点在2015年(95%CI:2012—2016),2009—2015年病例报告数呈快速增长趋势(APC=51.26,P<0.05)。同期,异性传播途径病例报告数呈缓慢增长趋势(AAPC=6.83,P<0.05),转折点在2015年(95%CI:2013—2016),2009—2015年病例报告数呈增长趋势(APC=28.53,P<0.05),2015—2020年病例报告数呈下降趋势(APC=-14.43,P<0.05)。其他组趋势无统计学意义(P≥0.05)。见图3。

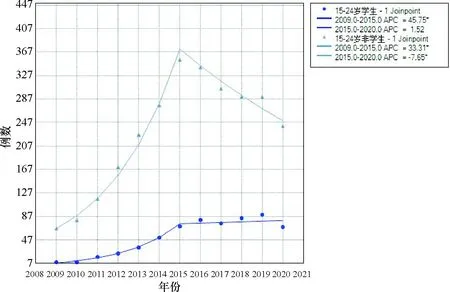

2.5 学生与非学生趋势变化特征分析

2009—2020年间15~24岁学生新病例报告数呈增长趋势,学生(AAPC=23.65,P<0.05)增长趋势比非学生(AAPC=12.82,P<0.05)快,学生增长趋势转折点在2015年(95%CI:2014—2017),2009—2015年间年病例报告数呈快速增长(APC=45.75,P<0.05)。非学生增长趋势转折点在2015年(95%CI:2014—2016),2009—2015年间年病例报告数呈增长趋势(APC=33.31,P<0.05),2015—2020年呈缓慢下降趋势(APC=-7.65,P<0.05)。其他组趋势无统计学意义(P≥0.05)。见图4。

图3 广州市2009—2020年新报告15~24岁HIV/AIDS性传播途径趋势变化Figure 3 Trends of newly reported HIV/AIDS cases aged 15~24 sexual transmission route in Guangzhou,2009—2020.

图4 广州市2009—2020年新报告15~24岁HIV/AIDS学生与非学生趋势变化Figure 4 Trends of newly reported HIV/AIDS cases aged 15~24 between students and non-students group in Guangzhou,2009—2020.

3 讨论

近年来,我国多地研究发现,青年人群艾滋病疫情报告数和占比呈逐年增加[14-17]。本研究发现,广州市自2015年起,15~24岁年龄组HIV/AIDS新报告数的增长趋势(AAPC=14.55)和年均增长率(13.63%)均明显高于全年龄组疫情(AAPC=10.02,8.05%),且15~19岁低年龄组HIV/AIDS新报告数的增长趋势和年均增长率上升尤甚,提示疫情低龄化趋势不容忽视,遏制艾滋病在低年龄组青少年中进一步蔓延的工作刻不容缓。

有研究发现,男性青少年较女性更易感染HIV,原因与男性性行为发生率更高、更容易发生高危行为有关[3]。本研究发现,广州市15~24岁年龄组艾滋病疫情以男性为主(91.35%),明显高于同期全年龄组疫情(87.43%),高于湖北[18]、重庆[19]等地报告;15~24岁年龄组病例以男男同性传播为主(70.64%),明显高于同期全年龄组疫情(47.35%)。提示亟待在15~24岁人群中加强开展男男性行为相关问题的研究和男男性行为人群的干预。

青年对自愿咨询检测的接受度较高,其比例为25.82%~73.80%[3,15-16,18-19,20]。本研究发现,广州市15~24岁年龄组HIV/AIDS病例发现主要来源于检测咨询(42.96%),与全国情况相同[21];晚发现比例占13.48%,低于总体疫情(25.51%),提示还可以进一步在15~24岁人群中扩大咨询检测的宣传,促进更多有高危行为的青年主动寻求HIV检测,提高病例的早发现早治疗。本研究与湖北等地情况[16,18]相同,有一定比例的病例经无偿献血检测发现,提示在引导15~24岁群体积极无偿献血的同时,也需要加强献血知识教育,让大家知晓艾滋病窗口期的含义、窗口期内献血的后果以及法律责任。

国外有研究显示,相较于同年龄段在校学生而言,校外流动青少年及青年感染HIV的风险性增加[22]。与校内青少年相比,校外青少年脱离了校园的教育和保护环境,又容易受自身生存经济压力大、受教育机会少、社区组织约束力弱、性好奇和性冲动强烈、自主获取信息的渠道有限、预防艾滋病等健康知识贫乏等主观、客观因素的影响,更易出现感染艾滋病的高危行为,因而校外青少年成为艾滋病预防的边缘人群[23]。本研究发现,广州市15~24岁年龄组HIV/AIDS中,校外青年比例约占80%,虽然其增长速度自2015年起有缓慢下降趋势,但由于该人群基数大,防控仍不可忽视。结合本研究发现,15~24岁年龄组HIV/AIDS文化程度普遍不高,低于大专及以上文化程度者占近一半人数,非本市户籍居多,提示应加强校外、文化程度低尤其是外来流动青年的艾滋病预防教育。本研究还发现,校内学生病例报告数和增长趋势自2015年开始均进入稳定水平。反映出近年来广州市学校艾滋病防控工作取得了一定的成效,但学校艾滋病预防教育仍不能松懈。

综上所述,广州市15~24岁人群中新报告数和增长趋势上升较快,流行形势不容乐观。该年龄组人群感染HIV后不仅危害到个人本身,对于整个家庭及社会都有很大的影响,因此15~24岁人群的艾滋病防治工作亟需引起重视。目前,广州市已建立有效的学校艾滋病防控机制,但尚未建立校外青年艾滋病预防工作机制,对校外青少年宣教应注意加强政策倡导,建立联防联控机制,明确职责,引导街道居委、出租屋管理部门、流动人口管理部门、工厂企事业、社会组织等平台的广泛参与;各专业医疗机构应继续按照“检测即干预”的理念,按照重点人群干预和扩大咨询、扩大检测的策略下,切实加强HIV咨询检测服务的可及性[19]。在干预措施上,除了传统的艾滋病宣传形式,还可以探索符合新时代的新媒体干预模式,开展艾滋病信息知识宣传和检测推广服务。