新發現的明代賦役黃冊:內涵與價值

孫繼民 宋 坤

[關鍵詞]公文紙本古籍 紙背文獻 賦役黃冊 後湖黃冊庫

賦役黃冊又稱戶籍黃冊、明代黃冊,是明王朝用於控制人口和賦役攤派並堅持推行的一項重要制度。據史籍記載,洪武三年(1370),曾在南方部分地區試行小黃冊圖之法;洪武十四年(1381),開始在全國推行賦役黃冊制度。明政府爲此制定了一套嚴密的冊籍收藏稽查制度,並建立了專門的收藏機構——後湖黃冊庫,收藏全國上呈戶部黃冊。即使經歷明末戰亂,至清初順治年間,南京後湖黃冊庫所藏明賦役黃冊仍然多達179萬餘冊。但是,這一海量文獻,在清代卻被集中毀棄,幾乎消失殆盡。①趙踐:“記明代賦役檔案——黃冊的最後遭遇”,《山西檔案》5(1987):41。明末清初的詩人方文曾以沉痛筆調描述南京黃冊散失的情景:“數年不到三山街,今春偶到多感懷。不知是何大書冊,路旁堆積如蘆柴。行人紛紛來買此,不論何書衹稱紙。官價每斤錢七十,多買少買隨人耳。借問此是何版圖?答云出自玄武湖。天下戶口田畝籍,十年一造貢皇都。玄武湖心絕炊爨,永無火患及鼠患。洪武至今三百年,收藏不知幾千萬。一從世變陵谷新,此圖廢閣空埃塵。”②〔清〕方文:“負版行”,《清人別集叢刊·嵞山集》(上海:上海古籍出版社,1979),第176頁。到21世纪初,學界已知的傳世賦役黃冊遺存文書僅有12種。然而,出人意料的是,筆者近年在整理公文紙本古籍紙背文獻過程中,又新發現了多種明代賦役黃冊文獻。故此,特撰文對新發現的古籍紙背明賦役黃冊的內涵、價值作一簡要分析,還請方家指正。

一 學界研究明代賦役黃冊之回顧

根據史籍記載,明代賦役黃冊十年一大造,共計攢造小黃冊一次(僅部分地區試行)、賦役黃冊二十七次(除了西南邊疆少數地區外,在直隸府、州、縣及十四布政司均推行了賦役黃冊制度)。由於它是明王朝戶籍管理與賦役徵派的一項基本制度,因此,頗受學術界重視,研究論著豐碩。綜合起來看,中外學術界關於賦役黃冊的研究大致經歷了三個階段:

1.以傳世史籍爲主的研究階段。學界關於明代賦役黃冊的研究,興起於20世紀30年代。1935年,日本學者清水泰次發表了《江南ノ經濟史的攷察》《明代の戶口冊(黃冊)の研究》等文③[日]清水泰次:“江南ノ經濟史的攷察”,《日華學報》50(1935):4—27;“明代の戶口冊(黃冊)の研究”,《社會経済史學》5—1(1935):1—33。,對賦役黃冊與魚鱗圖冊的關係以及黃冊登載的田土信息進行了論述。1936年、1950年,梁方仲分別發表文章《明代的黃冊》《明代黃冊考》④梁方仲:“明代的黃冊”,《中央日報·史學》1936-08-06,1936-09-03,1936-10-01;“明代黃冊考”,《嶺南學報》12(1950):145—172。,對賦役黃冊的編造內容與格式、管理官員早期歷史與由來、賦役黃冊與魚鱗圖冊的關係、後湖黃冊庫的管理制度等問題,作了全面論述。兩位學者的分析和研究,奠定了後來明代黃冊研究的重要基礎。1961年,中華書局出版了韋慶遠的《明代黃冊制度》一書,這是學界全面論述明代黃冊制度的第一本專著。該書的突出特點是,堅持以黃冊制度爲中心,對其他相關制度諸如里甲制度、軍戶世襲制度等也進行了充分論述,史料豐富、史論結合,屬這一階段的代表性成果。但是,這一階段的研究也有缺憾,即所依據的史料多爲傳世史籍,而對黃冊原件的涉及利用極少。

2.以館藏黃冊遺存文書爲主的研究階段。自20世紀80年代起,學者們逐步開始利用各大圖書館、博物館新發現的黃冊文書開展研究。通過對黃冊實物的分析和探討,極大地推動了黃冊研究的深入。例如,鶴見尚弘在《關於明代永樂年間的戶籍殘篇——中國歷史博物館藏徽州文書》一文指出,中國歷史博物館所藏明萬曆九年(1581)丈量歙縣十六都商字號魚鱗冊,裱紙部分是永樂二十年(1422)攢造的徽州府歙縣十七都五圖賦役黃冊相關之物;⑤[日]鶴見尚弘:“關於明代永樂年間的戶籍殘篇——中國歷史博物館藏徽州文書”,《中國明清社會經濟研究》(北京:學苑出版社,1989),姜鎮慶 等譯,第262—278頁。趙金敏的《館藏明代戶帖、清冊供單和黃冊殘稿》《明代黃冊的發現與考略》對中國歷史博物館藏“洪武四年徽州府祁門縣江壽戶帖”“天啓元年休寧縣許威美供單”“永樂黃冊殘稿”“明徽州府休寧縣由山東鄉十八都十圖十甲黃冊”“明徽州府休寧縣由山西鄉二十四都一圖五甲黃冊”“明徽州府休寧縣由山西鄉二十五都三圖二甲黃冊底籍”等黃冊文書的攢造時間、所屬地點進行了詳細考證和史料分析。①分別刊載於《中國歷史博物館館刊》7(1985):102—107;《中國歷史博物館館刊》1(1996):70—83。這一階段最爲重要的研究成果是欒成顯利用徽州文書並結合其他文書資料發表的一系列文章,包括《明初地主制經濟之一考察——兼敍明初的戶帖與黃冊制度》《明代黃冊底籍的發現及其研究價值》《明代黃冊制度起源考》《明代黃冊人口登載事項考略》《論明代甲首戶》《明代戶丁考釋》《賦役黃冊與明代等級身份》《明代黃冊歸戶底籍二種》等。②分別刊載於《東洋學報》1—2(1987):35-70;《文史》38(1994):111—134;《中國社會經濟史研究》4(1997):34—43;《歷史研究》2(1998):39—53;《中國史研究》1(1999):119—132;《中國史研究》2(2000):135—143;《中國社會科學院研究生院學報》1(2007):89—96;《安徽大學學報(哲學社會科學版)》5(2007):101—110。其研究成果最終彙集成《明代黃冊研究》一書,將搜集到的12種黃冊遺存文書及3種黃冊相關文書進行了整理分析,並據此對明代黃冊種類、明初小黃冊實行、里甲編排、甲首戶數量等問題作了細緻考證,進而在宏觀上對明代地主制和明初人口爭論這兩個明史學界的重要問題提出了自己的觀點,可稱是目前該領域研究水平最高的專題論著。之後,岩井茂樹在2000年發表《〈嘉靖四十一年浙江嚴州府遂安縣十八都下一圖賦役黃冊殘本〉考》③[日]岩井茂樹:“《嘉靖四十一年浙江嚴州府遂安縣十八都下一圖賦役黃冊殘本》考”,夫馬進主編《中國明清地方檔案研究(研究成果報告書)》(京都:京都大學文學部東洋史研究室,2000),第37—56頁。一文,認爲《明代黃冊研究》一書提及的12種黃冊遺存文書衹有4種是黃冊原本,並對嘉靖四十一年(1562)浙江嚴州府遂安縣十八都下一圖賦役黃冊殘本內容及黃冊與實徵冊的關係作了分析和探討。

3.以古籍紙背所見黃冊原件爲主研究階段。近年來,筆者在承擔兩項關於公文紙本文獻的國家課題研究過程中,通過整理公文紙本古籍紙背文獻,新發現了大量明代賦役黃冊,先後撰文或是指導研究生撰文,對其中部分內容進行了介紹或研究。例如,孫繼民、張恆的《後湖黃冊悄然現身》一文,對上海圖書館藏《樂府詩集》紙背所見後湖黃冊庫藏賦役黃冊原本殘葉的相關情况進行了概述;④孫繼民、張恆:“後湖黃冊悄然現身”,《光明日報》2017-08-21。宋坤的《北方黃冊填補空白》一文,則對上海圖書館藏公文紙本《趙元哲詩集》紙背山東兗州府東平州東阿縣黃冊、《樂府詩集》紙背山西汾州南郭西厢關厢黃冊的特點和內容做了介紹;⑤宋坤:“北方黃冊填補空白”,《光明日報》2017-08-21。杜立暉的《哈佛大學藏公文紙本〈重刊併音連聲韵學集成〉等紙背明代文獻初探》《哈佛藏黃冊的重要價值》⑥分別刊載於《寧夏社會科學》5(2015):154—160;《光明日報》2017-08-21。,對哈佛大學燕京圖書館藏《重刊併音連聲韻學集成》紙背明代揚州府賦役黃冊的內容及價值作了分析探討;張恆的《新見明代山西汾、應二州賦役黃冊考釋》《明代賦役黃冊所見州縣軍戶探研——以上海圖書館藏古籍紙背文獻爲中心》《新見明嘉靖十一年衢州府龍游縣賦役黃冊考釋——以上海圖書館藏〈崔豹古今註〉紙背文獻爲中心》等文⑦分別刊載於《文史》3(2020):131—156;《中華文史論叢》2(2020):173-206;《中國農史》5(2020):43-54。,對《樂府詩集》紙背發現的山西汾州南郭西厢關厢、《梁昭明太子集》紙背山西大同府應州泰定坊、《崔豹古今註》紙背衢州府龍游縣賦役黃冊作了專門研究,尤其是對其新發現黃冊中登載的“絕戶”“軍戶”等問題進行了探討。

除了上述專門以明代賦役黃冊爲研究對象的成果之外,因明代里甲制度是黃冊攢造的根基,與黃冊制度關係密切,並且賦役黃冊本身還具有戶籍冊的性質,故在明代里甲制度及人口史相關研究中,往往也涉及對賦役黃冊的論述內容,但限於篇幅,在此不再一一贅述。

總體而言,當前學界關於明代黃冊制度的研究已取得豐碩成果,但仍存在着薄弱之處。例如,之前學界已知的明代賦役黃冊文書僅12種,數量較少,又均非黃冊正本,所屬區域也以徽州一地爲主,較爲集中,不利於對全國性或其他地區問題的討論。又如,筆者和所指導的研究生關於古籍紙背新發現明代賦役黃冊的文章,多是對單一黃冊進行介紹探討,未能揭示出新發現明代賦役黃冊的整體概况。經過四年的感性認識積累,鑒於見聞不斷豐富,覺得有必要就新發現的明代賦役黃冊的內涵和價值做一整體性評估。

二 新發現的明代賦役黃冊之內涵

所謂新發現的明代賦役黃冊之內涵,主要是指新發現黃冊的種類及數量。這些賦役黃冊,均見於公文紙本古籍紙背。其中,以上海圖書館藏《樂府詩集》紙背黃冊類型最爲豐富,共包含不同時期、不同地域的明代賦役黃冊二十餘種。另外,還有十種公文紙本古籍紙背也爲明賦役黃冊。現概述如下:

(一)上海圖書館藏《樂府詩集》紙背賦役黃冊

上海圖書館藏《樂府詩集》爲明末毛氏汲古閣刻公文紙印本,共100卷,16冊,長25.7厘米,寬16.5厘米,紙張極薄,無襯紙。據統計,該書16冊計1336葉,其中紙背帶文字者1318葉,均爲明賦役黃冊。經仔細辨別,目前該書紙背黃冊可確定攢造時間或所屬地區者計19種,另有7種不同字迹、格式的黃冊散葉因殘損過重,攢造時間及所屬地區待考證。

1.永樂二十年浙江金華府永康縣義豐鄉壹都陸里賦役黃冊。《樂府詩集》卷14第14葉背第1行載:“一戶張富,係壹都第陸里民戶,充永樂”;卷95第1葉背第1行載:“都第陸里,充永樂貳拾陸年甲首,原作故叔仲堅爲戶”。此二葉字迹、墨色相同,可確定爲同一批黃冊殘葉,據其中所載民戶籍貫“壹都第陸里”及充里甲時間“永樂”“永樂貳拾陸年”等信息,結合明代大造黃冊時間可知,其應爲明永樂二十年某縣壹都陸里賦役黃冊。

另,卷49第6葉背和卷84第12葉背字迹、墨色與上舉二葉黃冊殘葉相同,可確定屬於同一批黃冊。卷49第6葉背第8行載“一田肆分玖釐,係買到遊僊叄拾叄半都貳圖杜思名戶下田”,卷84第12葉背第10行載“一田貳分叄釐,於永樂拾肆年拾月出賣過割與太平叄拾半都伍圖程戴爲業”,出現有“遊僊鄉”“太平鄉”兩個鄉,且遊僊鄉轄三十三半都,太平鄉轄三十半都。據明代黃冊書寫習慣來看,當黃冊中出現另外一縣的人戶或田地時,都會標明其所屬縣名,出現屬於同縣但不同鄉都的人戶或田地時,則大都僅標鄉都名,不標縣名。由此可見,該永樂二十年賦役黃冊攢造鄉都,應與“遊僊鄉”“太平鄉”屬同一縣,但不同鄉。《萬曆金華府志·鄉區》載:“永康縣:……義豐鄉,管上林里一都之五都;……太平鄉,管宗仁里十七都之二十都、三十半都;……遊僊鄉,管石門里二十八都、二十九都、三十半都、三十二都、三十三半都、三十四都、三十五都。”結合上舉黃冊內容可知,此《樂府詩集》紙背永樂二十年黃冊應爲浙江金華府永康縣義豐鄉壹都陸里黃冊。目前可確定《樂府詩集》紙背屬於該黃冊者共計247葉。

2.成化八年(1472)山東東昌府茌平縣叄鄉第壹圖賦役黃冊。《樂府詩集》卷25第8葉第1行載:“一戶王倉兒,係叄鄉第壹圖匠戶,充成化拾肆年□□。”①據明代黃冊書寫格式可知,此處所缺文字應爲“甲首”或“里長”。結合明代大造黃冊時間可知,其應爲明成化八年某縣叄鄉第壹圖黃冊殘葉。根據該葉的筆迹、墨色、行距、內容等判斷,可確定《樂府詩集》紙背屬於該黃冊者共計233葉。

目前所見該批黃冊殘葉中,保存有多戶人家新娶婦人的信息。其中,嫁入本圖的外縣女子,其原籍見有禹城縣、高唐州、博平縣、長清縣等州縣,分屬濟南府和東昌府,均屬山東布政司,故可推斷,該批黃冊應爲成化八年山東某縣黃冊。經查,在禹城、高唐、博平、長清等州縣附近,有“茌平縣”設有“叄鄉”,據《康熙茌平縣志·鄉屯》載:“明初編戶三十六里,至嘉靖二十一年,奉例併爲三十里。一鄉、東二鄉、西二鄉、三鄉、四鄉……”據此,該黃冊殘葉可能爲山東東昌府茌平縣叄鄉第壹圖黃冊殘葉。另,該批黃冊中現存帶戶頭信息者共計28戶,其中5戶因殘損屬何類人戶不明;其餘23戶中,軍戶16戶,車、船、驢等站戶6戶,匠戶1戶,未見有一戶明確的民戶。由此可見,該圖人戶應是以軍戶爲主,或許正與茌平縣軍屯較多相關。

3.成化八年浙江嘉興府桐鄉縣永新鄉貳拾捌都第叄圖賦役黃冊。《樂府詩集》卷71第8葉背第1行載:“一戶許阿勝,係永新鄉貳拾捌都第叄圖民籍,”,據其中所載“許阿勝”籍貫可知,其應爲“永新鄉貳拾捌都第叄圖”賦役黃冊殘葉。按,《光緒桐鄉縣志·疆域上·都圖》載,永新鄉爲浙江嘉興府桐鄉縣轄鄉,下轄二十五至二十八共四都。據此可知,該黃冊應屬浙江嘉興府桐鄉縣。另,卷74第4葉背黃冊殘葉與卷71第8葉背字迹、墨色、格式相同,可確定屬同一批黃冊殘葉。其中,卷74第4葉背第14行載某人“於天順捌年病故”,結合明代大造黃冊時間可知,其應爲成化八年攢造。據統計,《樂府詩集》紙背中屬於該黃冊者共計176葉,其中保存有少量黃冊冊首總述內容及寄莊戶信息,較爲珍稀。

4.弘治五年(1492)浙江台州府臨海縣貳拾玖都第貳圖賦役黃冊。《樂府詩集》紙背存兩種字迹的弘治年間浙江台州府臨海縣賦役黃冊,兩者雖字迹不同,但內容相關,應是由不同書手書寫的同一黃冊殘葉。其中,第一種字迹,如《樂府詩集》卷38第1葉背第4行載:“第貳圖軍戶,充弘治拾貳年里長。”結合明代大造黃冊時間可知,其應爲弘治五年某縣第貳圖賦役黃冊殘葉。另,卷68第5葉背字迹、墨色、格式與卷38第1葉背相同,可確定屬同一批黃冊殘葉。其中,第19行載:“分伍釐,於弘治元年陸月內賣與杜瀆都壹圖羅子江爲業。”《康熙臨海縣志·輿地·坊都》載:“承恩鄉,在縣東一百五十里,管都九:十七都、十八都……十九都……二十都……二十一都……二十三都……二十四都……杜瀆都、桃渚都。”據此,“杜瀆都”屬臨海縣承恩鄉。該黃冊中記“杜瀆都”前未註縣名,則其攢造都應與“杜瀆都”屬同縣,故可確定該批黃冊應爲浙江台州府臨海縣黃冊。第二種字迹,如《樂府詩集·目錄下》第50葉背第19行載:“一戶王就,係臨海縣貳拾玖都貳圖民籍,充弘治”,可知該黃冊殘葉應爲弘治年間浙江台州府臨海縣貳拾玖都第貳圖賦役黃冊殘葉。將兩種字迹的弘治年間浙江台州府臨海縣賦役黃冊殘葉結合分析,其應爲弘治五年浙江台州府臨海縣貳拾玖都貳圖賦役黃冊殘葉。《樂府詩集》紙背可確定屬於該黃冊者共計31葉。該賦役黃冊殘葉中保存有較爲少見的“竈戶”黃冊,對於研究明代的竈戶問題有一定的史料價值。

5.正德七年(1512)直隸揚州府泰州寧海鄉貳拾伍都第壹里賦役黃冊。《樂府詩集·目錄上》第18葉背第8行載:“寧海鄉貳拾伍都第壹里軍戶,充正德拾柒年甲首”;《目錄上》第47葉背第4行載:“一戶樊慶,係直隸揚州府泰州寧海鄉。”此兩葉筆迹、墨色、格式相同,可確定屬同一批黃冊。據其中所載民戶籍貫及輪充甲首時間可知,其應爲正德七年直隸揚州府泰州寧海鄉貳拾伍都第壹里賦役黃冊殘葉。目前可確定《樂府詩集》紙背屬於該黃冊者共計251葉,其中保存有4葉冊首總述殘葉。

6.正德七年直隸蘇州府崑山縣全吳鄉第陸保第拾圖賦役黃冊。《樂府詩集》卷22第7葉背第14行載:“州府崑山縣全吳鄉第陸保第拾圖民戶。”據該戶民戶籍貫可知,其應爲“直隸蘇州府崑山縣全吳鄉第陸保第拾圖”賦役黃冊。又,卷52第8葉背與上葉字迹、墨色相同,屬同一批黃冊。其中,第3行載:“奴,於正德伍年病故。”結合明代大造黃冊時間可知,其應爲正德七年攢造。《樂府詩集》紙背可確定屬該黃冊者共計182葉。

7.正德七年直隸蘇州府崑山縣諸塘鄉第叄保叄拾圖賦役黃冊。《樂府詩集》卷10第3葉背與卷69第3葉背字迹、墨色、格式相同,屬同一批黃冊殘葉。其中,卷10第3葉背第1行載:“第叄保叄拾圖民籍,編當正德拾柒年甲首”;卷69第3葉背第1行載:“一戶沈二郎,係諸塘鄉第叄保叄拾圖民,照例分”。據《萬曆重修崑山縣志·鄉保》:“朱塘鄉在縣西,保二:第三保、第四保”,結合明代大造時間可知,其應爲正德七年直隸蘇州府崑山縣諸塘鄉第叄保叄拾圖賦役黃冊殘葉,《樂府詩集》紙背可確定屬該黃冊者共計4葉。

8.正德七年直隸寧國府寧國縣寧國鄉叄拾叄都賦役黃冊。《樂府詩集》卷27第8葉背與卷28第1葉背字迹、墨色、格式相同,屬同一批黃冊殘葉。其中,卷27第8葉背第1行載:“一戶汪玉捨,係直隸寧國府寧”;卷28第1葉背第1—2行載:“縣寧國鄉叄拾叄都民籍,充正德拾肆年/甲首”。據所載民戶籍貫及輪當甲首時間可知,其應爲正德七年直隸寧國府寧國縣寧國鄉叄拾叄都賦役黃冊殘葉,《樂府詩集》紙背屬於該黃冊殘葉者共計5葉。

9.正德七年福建汀州府永定縣溪南里第五圖賦役黃冊。《樂府詩集》卷28第12葉背與卷17第10葉背字迹、墨色、格式相同,屬同一批黃冊。其中,卷28第12葉背第3行載:“一戶張森,係汀州府永定縣溪南里第”;卷17第10葉背第7行載:“里第伍圖民籍,充正德拾叄年甲首”。據兩葉所載民戶籍貫及輪當甲首時間可知,其應爲正德七年福建汀州府永定縣溪南里第五圖賦役黃冊殘葉。《樂府詩集》紙背屬於該黃冊者共計26葉,其中有5葉屬於冊首該圖人丁總計和事產總計的內容,這一比例在《樂府詩集》紙背黃冊中是相當高的。

10.正德七年直隸應天府上元縣賦役黃冊。《樂府詩集·目錄下》第59葉背第3行載:“沒官塘壹分,於正德元年兌與盡節鄉壹圖倪□□收”;第13行載:“沒官塘貳分,於正德元年兌與盡節鄉貳圖業璡收”,出現有“盡節鄉”壹圖、貳圖。按,《萬曆上元縣志·鄉圖》載:“洪武二十四年圖籍,上元十有八鄉,編戶凡二百有三里焉。自後歸併,今止轄百有五十。……盡節鄉,轄里七。”其中載有“盡節鄉”,且鄉下直接轄里,未設都,與上引黃冊殘葉相同,故暫定其爲上元縣賦役黃冊殘葉。①紙背黃冊中曰:“盡節鄉壹圖、貳圖。”《萬曆上元縣志》載:“盡節鄉轄里七。”按,《康熙永康縣志·鄉區》載:“爲之限其地則曰里,按其籍則曰圖,以故圖之數,如其里之數”,則“圖”“里”兩者相通,故可曰“盡節鄉”下直接轄圖。另,據黃冊中出現的“於正德元年兌與”等語,結合明代大造黃冊時間可知,其應爲正德七年攢造。《樂府詩集》紙背屬該黃冊者共3葉。

11.正德七年某縣東北隅第柒圖賦役黃冊。《樂府詩集》卷30第11葉背第1行載:“東北隅第柒圖民籍,編充正德捌年甲首。”據其中民戶籍貫及輪當甲首時間可知,其應爲正德七年某縣東北隅第柒圖賦役黃冊殘葉;但可惜的是,由於殘缺嚴重,具體所屬縣籍不明。《樂府詩集》紙背屬該黃冊者僅3葉。

12.正德七年某縣貳拾捌都第柒里賦役黃冊。《樂府詩集》卷23第1葉背與卷30第13葉背字迹、墨色相同,屬同一批黃冊。其中,卷23第1葉背第12行載:“鄉貳拾捌都第柒里民”;卷30第12葉背第6行載:“□,於正德元年病故”。據兩葉所載民戶籍貫及戶下人口病故時間可知,其應爲正德七年某縣某鄉貳拾捌都第柒里黃冊殘葉;但可惜的是,由於殘缺嚴重,具體所屬縣籍不明。《樂府詩集》紙背可確定屬於該黃冊者計3葉。

13.嘉靖十一年(1532)賦役黃冊。《樂府詩集》卷100第8葉背第8行載:“村民田壹畝伍分,嘉靖玖年貳月實買到本圖民戶單鑒壹戶下田”;第11行載:“□埠民田壹畝叄分,嘉靖拾年捌月實買到本圖匠戶徐付貳戶下田”;第16行載:“前民地陸分,嘉靖貳年叄月實買到本圖民戶賀大壹戶下地”。從現存內容來看,本葉應爲某戶賦役黃冊的“新收”事產部分。據其中買地時間可知,其應爲嘉靖十一年某地攢造。可惜的是,由於殘損嚴重,具體所屬地域不明。《樂府詩集》紙背屬該黃冊者計5葉。

14.嘉靖四十一年(1562)山西汾州南郭西厢關厢第拾壹圖賦役黃冊。《樂府詩集·目錄上》第21葉背與卷81第6葉背字迹、墨色、格式相同,屬同一批黃冊。其中,第21葉背第15行載:“壹戶焦興兒,係山西汾州南郭西厢關厢第拾壹圖”;卷81第6葉背第11行載:“拾壹圖木匠戶,充嘉靖肆拾捌年甲首”。據所載民戶籍貫及輪充甲首時間可知,其應爲嘉靖四十一年山西汾州南郭西厢關厢第拾壹圖賦役黃冊殘葉。《樂府詩集》紙背屬於該黃冊者共計31葉,其中卷81第8、9葉爲該黃冊冊首總述部分。另,該批黃冊的一大特色是,載有多戶“絕戶”信息,爲其他黃冊所稀見。

15.嘉靖四十一年山西太原府代州崞縣王董都賦役黃冊。《樂府詩集·目錄下》第46葉背第3行載:“王董都第陸圖民戶,充嘉靖肆拾陸年甲首。”檢索各類地方志,僅在《乾隆崞縣志續編·耆行》中見有“王董都”的記載:“郤昌谷、郤昌志,王董都人,並爲博士弟子”,“郭益楨,王董都民,肫切樸誠,爲善若不及”。①《乾隆崞縣志續編·耆行》,收入《清代孤本方志選》(北京:綫裝書局,2001),第2輯第8冊,第136、138頁。崞縣屬山西太原府代州,該黃冊現存內容多有與上舉嘉靖四十一年山西汾州南郭西厢關厢第拾壹圖賦役黃冊相似之處,故暫將其定爲嘉靖四十一年山西太原府代州崞縣王董都賦役黃冊殘葉。《樂府詩集》紙背屬於該黃冊者共計51葉。

16.嘉靖四十一年賦役黃冊。《樂府詩集》卷43第6葉背第9行載:“,充當嘉靖肆拾壹年甲首”;第15行載:“催本身下辦鹽,充當嘉靖肆拾貳年甲首”。結合明代大造黃冊時間可知,其應爲嘉靖四十一年攢造黃冊殘葉。《樂府詩集》紙背可確定屬該黃冊者共計7葉,其中載有多戶“畸零戶”信息。但可惜的是,由於殘損嚴重,其所屬具體地域不明。

17.弘治三年(1490)後福建興化府莆田縣左廂第貳圖賦役黃冊。《樂府詩集》紙背卷67第6葉背第12行載:“一戶林文華,係興化府莆田縣左厢第貳圖”,可知其應爲明福建興化府莆田縣左厢第貳圖攢造黃冊殘葉。《樂府詩集》紙背可確定屬於該黃冊者共12葉。按,《後湖志》弘治三年十一月二十一日“南京吏科給事中邵誠等奏准爲黃冊事”載:“今後大造黃冊,查照太監何穆所奏,於鄉都圖里之上,務要書寫某府、州、縣、里、保、軍、民、竈、匠等籍外,其餘悉照舊式攢造,永爲定規。”②〔明〕趙官 等編:《後湖志·事例二》(南京:南京出版社,2011),第68頁。而該黃冊中,人戶籍貫列“興化府莆田縣左厢第貳圖”,府、縣信息具全,可知其應爲弘治三年之後的賦役黃冊。

18.某年湖廣衡州府衡陽縣賦役黃冊。《樂府詩集》卷79第11葉背第4行載:“一收長樂下里肆都撥補。”按,《乾隆衡陽縣志·都里》載:“明制編都有太平、政平等名目,各分里甲。……四都,原長樂下里一都……五都,原長樂下里二都……六都,原長樂下里三都……七都,原長樂下里四都。”另,該黃冊所載徵收的賦稅類型包括:米、絲、茶課、白蠟等等。《嘉靖衡州府志·土産·物貨類》載:“茶、席、白蠟、黃蠟、蜜、炭、煤……已上各州縣出。”《乾隆衡陽縣志·田賦》載:“新加顏料、蠟、茶銀”五百七十餘兩,則衡陽縣產茶和白蠟。據此,暫將該黃冊定爲湖廣衡州府衡陽縣賦役黃冊;但可惜的是,因爲殘損嚴重,無法確定具體攢造時間。《樂府詩集》紙背屬該黃冊者計31葉。

19.某年直隸常州府武進縣賦役黃冊。《樂府詩集》卷20第7葉背第2行載:“出賣過割與懐德南鄉貳拾柒都第壹圖何傑爲業”,其中出現有“懐德南鄉貳拾柒都第壹圖”。按,《萬曆武進縣志·鄉都》載:“懷德南鄉,在縣西二里。……統都四……十八都……十九都……二十六都……二十七都。”據此可知,該葉應爲直隸常州府武進縣某鄉黃冊殘葉。《樂府詩集》紙背屬該黃冊者計7葉。

除了以上19種可確定具體攢造時間和鄉都(或二者可確定其一)的賦役黃冊外,《樂府詩集》紙背另有8葉黃冊殘葉,無法歸類。且此8葉黃冊殘葉,從字迹、行距來看,應分屬7種不同的賦役黃冊。

(二)其他公文紙本古籍紙背賦役黃冊

除上海圖書館藏《樂府詩集》紙背文獻之外,上海圖書館藏《徐僕射集》《梁昭明太子集》《張司業詩集》《增修復古編》《崔豹古今註》《趙元哲詩集》,中國科學院圖書館(現名中國科學院國家科學圖書館)藏《沈侍中集》,哈佛大學燕京圖書館藏《重刊併音連聲韻學集成》《直音篇》,以及2005年中國嘉德國際拍賣公司春季拍賣會拍賣《漢隸字源》等公文紙本古籍紙背,也均爲新發現明賦役黃冊。限於篇幅,這裏不再一一說明其紙背黃冊攢造時間及所屬地域的判斷依據,僅將考證結果列舉如下。

《徐僕射集》爲明張溥刻漢魏六朝百三名家集明公文紙印本,共計1卷6冊,紙背包含8種不同時期、不同地域的賦役黃冊,分別爲:天順六年(1462)某縣壹都第壹圖賦役黃冊,共25葉;天順六年直隸蘇州府長洲縣吳宮鄉貳拾壹都第壹圖賦役黃冊,共29葉;弘治三年前直隸蘇州府嘉定縣服禮鄉貳拾壹都第伍圖賦役黃冊,共5葉;正德七年直隸松江府華亭縣華亭鄉叄拾柒保第肆圖河字圍賦役黃冊,共43葉;正德七年直隸松江府華亭縣華亭鄉在城東門內坊厢賦役黃冊,共13葉;弘治三年前某縣貳拾都第貳圖賦役黃冊,共9葉;弘治三年前某縣貳拾柒都第壹圖賦役黃冊,共14葉。

《梁昭明太子集》爲明張溥刻明公文紙印本,共計1卷2冊,紙背包含3種不同時期、不同地域的賦役黃冊,分別爲:永樂二十年某縣貳拾捌都第玖圖賦役黃冊,共49葉;嘉靖年間山西大同府應州泰定坊賦役黃冊,共18葉;年代地域不明賦役黃冊,共3葉。

《張司業詩集》爲清初公文紙影宋抄本,共計1冊3卷84葉,其中紙背帶文字者82葉,均爲永樂二十年某里賦役黃冊殘葉。

《增修復古編》爲明公文紙影明初抄本,上、下兩卷,共計2冊146葉,均爲天順六年某縣壹都壹圖賦役黃冊。

《崔豹古今註》爲明嘉靖十二年(1533)陳釴刻公文紙印本,共計1冊3卷31葉,均爲嘉靖十一年浙江衢州府龍游縣賦役黃冊(草冊)。

《趙元哲詩集》爲明萬曆十年(1582)朱應轂刻公文紙印本,共計4冊110葉,均爲萬曆十年山東兗州府東平州東阿縣賦役黃冊(草冊)。

中國科學院圖書館藏《沈侍中集》,爲明張溥刻漢魏六朝百三名家集公文紙印本,共計1卷2冊46葉,均爲永樂二十年直隸松江府上海縣長人鄉拾捌保貳拾柒圖賦役黃冊。

哈佛大學燕京圖書館藏公文紙本《重刊併音連聲韻學集成》《直音篇》爲明萬曆六年(1578)揚州知府虞德燁維陽資政左室刻印,總數超1600葉,紙背文獻爲嘉靖三十一年(1552)和隆慶六年(1572)直隸揚州府賦役黃冊。

2005年,中國嘉德國際拍賣公司春季拍賣會拍賣的《漢隸字源》,爲明末毛氏汲古閣刻公文紙印本。據拍賣網站介紹,該書存4冊,用正德、嘉靖年間公文紙刊印。從公佈的照片看,其紙背爲正德、嘉靖時期直隸廬州府六安州永和鄉肆都第肆圖賦役黃冊。

綜上所述,目前新發現11種公文紙本古籍紙背明賦役黃冊,共40餘種,計3560餘葉,大大超過了之前學界所見傳世賦役黃冊文獻的種類及數量,可爲相關研究提供一大批珍貴新見史料。

三 新發現的明代賦役黃冊之價值意義

作爲新發現的史料,古籍紙背明賦役黃冊無疑具有重要的史料價值和學術價值。大體而言,可歸納爲以下四個方面:

其一,提供了珍稀的明代後湖黃冊庫藏進呈本賦役黃冊原本,在全國範圍屬獨一無二。欒成顯在1998年出版的《明代黃冊研究》一書中指出,已知的黃冊遺存文書衹有十二種:(1)明永樂至宣德徽州府祁門縣李務本戶黃冊抄底;(2)永樂徽州府歙縣胡成祖等戶黃冊抄底;(3)成化嘉興府嘉興縣清冊供單殘件;(4)嘉靖四十一年嚴州府遂安縣十八都下一圖六甲黃冊原本;(5)萬曆徽州府休寧縣二十七都五圖黃冊底籍;(6)萬曆二十年嚴州府遂安縣十都上一圖五甲黃冊殘件;(7)天啓二年徽州府休寧縣二十四都一圖五甲黃冊草冊;(8)崇禎五年徽州府休寧縣十八都九圖黃冊殘篇;(9)崇禎十五年徽州府休寧縣二十五都三圖二甲黃冊底籍;(10)天啓元年徽州府休寧縣二十四都一圖六甲許威美供單;(11)崇禎十四年祁門縣洪公壽戶清冊供單;(12)黃冊歸戶底籍:萬曆徽州府祁門縣吳自祥戶黃冊歸戶冊底,嘉靖徽州府歙縣程立信黃冊析戶冊底。①欒成顯:《明代黃冊研究》(北京:中國社會科學出版社,1998),第40—97頁。對於所列的十二種黃冊遺存文書的性質,日本學者岩井茂樹有着不同看法。他對上述黃冊遺存文書進行了考訂,細分爲供單類文書、抄底底籍類文書、黃冊原本類文書三種,認爲供單類文書包括上列的第三、十、十一這三種,屬於編造黃冊過程中各戶申報的文書;抄底、底籍類文書包括上列的第一、二、五、九、十二這五種,其中“抄底”屬於依據黃冊而謄寫部分內容的簿冊,“底籍”是明代里甲保存的作爲賦役徵調依據的黃冊底冊,“歸戶底籍”是依據官府正式黃冊所載而編立的私家冊籍,這五種文書並非官府的正規冊籍,與黃冊原本格式有所不同;黃冊原本類文書衹包括上列的第四、六、七、八這四種。①[日]岩井茂樹:“《嘉靖四十一年浙江嚴州府遂安縣十八都下一圖賦役黃冊殘本》考”,《中國明清地方檔案研究(研究成果報告書)》,第37—56頁。按照欒成顯比較寬泛的標準,現今存世的黃冊原本不過12種;按照岩井茂樹比較嚴格的劃分和標準,衹有第四、六、七、八這四種纔屬於黃冊原本。但無論是寬泛標準還是嚴格標準,均反映出已知傳世的黃冊原本非常之少。

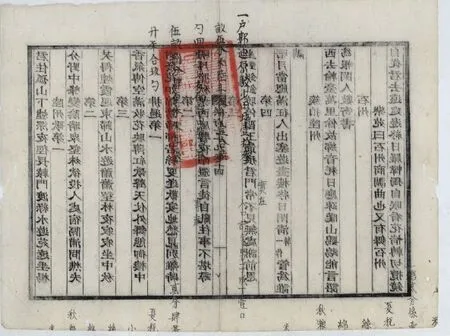

明代賦役黃冊是以里爲單位攢造的,匯總成冊後,一式四份上解縣、府、省(布政司)和朝廷戶部各一份。上述欒成顯所列4種黃冊原本中,岩井茂樹認爲均爲草冊、底冊或謄寫本,而非縣、府、省(布政司)、戶部四級官衙收貯的黃冊正本,所以他感嘆後湖黃冊正本“今天我們已不能找出一冊一葉”。然而,筆者在上海圖書館藏古籍紙背新發現的大量賦役黃冊文獻,大都屬於各地解貯南京戶部後湖黃冊庫的進呈本,是真正的後湖黃冊正本。例如,《樂府詩集》卷79第14葉背爲這樣一葉黃冊殘葉(參見圖1)。

圖1 賦役黃冊上的後湖黃冊庫鈐印

該葉黃冊殘葉內容分爲上下兩部分,下半部分內容與普通賦役黃冊無異,上半部分內容有5行49字:“一戶郭迪,原駁少田地壹拾叄畝伍分,米陸斗伍升壹合陸勺。回稱實在的該田地壹拾伍畝捌分肆釐,米柒斗叄升柒合玖勺。”文字之上鈐有一方篆文朱印,印文爲“管理後湖黃冊關防”。該葉上半部文字和印章實際上是後湖黃冊庫在駁查補造環節形成的查冊記錄、工作用語和印章確認,也是《樂府詩集》紙背黃冊文獻出自南京後湖黃冊庫的最確鑿證據。除《樂府詩集》之外,上海圖書館藏《徐僕射集》《梁昭明太子集》紙背賦役黃冊,也可確定爲後湖黃冊庫藏進呈本黃冊;上海圖書館所藏古籍紙背賦役黃冊文獻主體部分是各地進呈後湖黃冊庫的正本,可以無疑。如此,新發現古籍紙背後湖黃冊庫藏進呈本黃冊原本共計30餘冊,1544葉。雖然相對於後湖庫原藏179萬餘冊的總數而言,仍顯得過於稀少,但畢竟從“已不能找出一冊一葉”增加到了1500餘葉,實現了“從無到有”的轉變,此也是新發現古籍紙背賦役黃冊最大的價值所在。

其二,極大地豐富了已知傳世賦役黃冊文獻的時間和地域分布,爲長時段、大範圍研究明代賦役黃冊制度相關問題提供了寶貴資料。以往學界所知的12種賦役黃冊遺存文書,以攢造時間而言,衹有永樂至宣德、成化、嘉靖、萬曆、天啓、崇禎等幾個時期;以地域而言,衹有徽州府祁門縣、歙縣、休寧縣,嘉興府嘉興縣,嚴州府遂安縣等地,都集中於長江三角洲地區,且大多數屬徽州府,在地域上過於集中,不具有代表性。而新發現的古籍紙背明代賦役黃冊多達40餘冊,攢造時間包括永樂二十年、天順六年、成化八年、弘治五年、正德七年、嘉靖三十一年、嘉靖四十一年、隆慶六年、萬曆十年等,可與已知賦役黃冊構成一個完整的時間鏈條;涉及地域則包括浙江金華府永康縣、嘉興府桐鄉縣、衢州府龍游縣、台州府臨海縣,直隸揚州府泰州、如皋縣、泰興縣、江都縣,直隸蘇州府崑山縣、吳縣、長洲縣、嘉定縣,直隸松江府華亭縣,直隸常州府武進縣,直隸寧國府寧國縣,直隸廬州府六安州,直隸應天府上元縣,山東東昌府茌平縣、兗州府東平州東阿縣,山西汾州、太原府代州崞縣、大同府應州,福建汀州府永定縣、興化府莆田縣,湖廣衡州府衡陽縣等25個州縣。這既大幅增加了明代黃冊文獻資源的數量種類,又極大豐富了明代黃冊文獻資源的地區分布,尤其是山東、山西、福建、湖廣等地的黃冊,均爲首次發現,史料價值更爲珍貴。而黃冊種類的增加,無疑爲研究不同時期、不同地域的黃冊登載事項的演變與不同提供了寶貴資料。

例如,在戶主籍貫登載上,明前期黃冊戶主籍貫信息較爲簡略,衹登載鄉都圖里,而不涉及府州縣的行政隸屬,而明中後期則登載較爲詳盡,均全部登載府州縣鄉都圖里籍。據史籍記載,此種變化應發生於弘治三年“備開鄉貫”新規的實行。《後湖志》弘治三年十一月“南京吏科給事中邵誠等奏准爲黃冊事”載:“一件,備開鄉貫。洪武、永樂等年各處黃冊,有於各戶項下開寫鄉都圖保者,有衹寫本都本圖者。即今殼面多有蟲蛀泡爛,格眼不存,雖知某府某縣,不知何鄉何圖,一遇揭查,無從辨認。照得弘治五年例該大造黃冊,合無通行天下司、府、州、縣,今後造冊,各戶項下備寫某府某州某縣某鄉某圖軍民等籍。”此建議在同年十一月二十一日戶部覆題中得到了批准,而新發現古籍紙背賦役黃冊則爲此種變化提供了實物例證。

又如,《樂府詩集·目錄上》第2、3葉背均爲嘉靖四十一年山西汾州南郭西厢關厢第拾壹圖賦役黃冊殘葉,其中第2葉背第13行載戶主“營生賣菜”,第3葉背第21行載戶主田鎖住“營生貨郎”,此類“營生”項的登載不見於其他時期、其他地域的黃冊之中,爲山西汾州黃冊所獨有。而關於人戶“營生”的登載,雖不見於明代的賦役黃冊,卻見於元代戶籍冊。如上海圖書館藏宋刊元印公文紙本《增修互註禮部韻略》紙背元湖州路戶籍冊中“王萬六”戶載:“一戶:王萬六,元係湖州路安吉縣浮玉鄉六管施村人氏,亡宋時爲漆匠戶,至元十二年十二月內歸附。……營生:漆匠。”①轉引自王曉欣、鄭旭東:“元湖州路戶籍冊初探——宋刊元印本《增修互註禮部韻略》第一冊紙背公文紙資料整理與研究”,《文史》1(2015):108。關於人戶“營生”的登載,在明初戶帖和洪武三年小黃冊中已被删除,而在該黃冊中卻有所保留,對於研究明代黃冊的發展演變無疑具有較爲重要的史料價值。

其三,爲瞭解明代賦役黃冊駁查補造工作方式和文本形式的變化提供了寶貴的實物資料。明廷規定,在各地將賦役黃冊進呈戶部,入藏後湖黃冊庫之後,還需對進呈黃冊進行駁查。如《後湖志·事例一》載,洪武二十四年(1391)第二次大造黃冊時規定:“凡布政司及直隸府州縣並各土官衙門所造黃冊,俱送戶部轉送後湖收架。委戶部科給事中一員、監察御史二員、戶部主事四員、監生一千二百名,以舊冊比對清查,如有戶口、田糧埋沒差錯等項,造冊徑奏取旨。”即以上次攢造黃冊舊本對校剛入庫黃冊新本,重點內容是清查戶口、田地方面存在的“埋沒”“差錯”問題,將查出的問題另行造冊上奏。對於查出問題的黃冊,則成爲廢冊,需原造冊衙門重新改正造冊,另行呈報。但此種駁查補造方式也存在較大弊端,《後湖志》載弘治十二年(1499)五月“雲南道監察御史史載德題請清理版圖”云:“國朝版圖歸一,又命十年一造,收架後湖,以杜窺伺。其差官清理飛走、埋沒、詭寄等項,一切查駁,另行改造,即此冊面上印一‘駁’字,遂爲廢冊,待改造之冊到部卻爲正冊,此舊例也。但改造之冊不復清査,天下皆知。乘機作弊,變亂良多。照得成化十八年編冊,如直隸常州府宜興縣五賢鄉二十九都第一冊第一甲一戶謝得安,爲因以民作軍,駁回改造。今査改造冊內,除謝得安改正外,□□□亞興等一十一戶俱行變亂。山東濟南府□丘縣明秀鄉九冊第五甲王九住等三戶,爲因以驢站戶作民戶等弊,駁回改造。今査改造冊內除王九住等改正外,卻將闞長等一十二戶俱行變亂。”②〔明〕趙官等 編:《後湖志·事例三》,第76—77頁。從史載德題本的內容看,之前的駁查補造方式,因新本黃冊進呈到戶部後就替代廢冊成了正冊,而人們都知道改造後的新本黃冊不再重新清查,於是乘機作弊,在新本黃冊上大動手腳。有鑒於此,戶部接受了史載德的建議:“本部移諮南京戶部,通行天下,將今次查駁文冊,不必通造,止將所駁人戶聲說改正,類造總冊。每一布政司並直隸一府,並其餘衙門,少者一二本,多則三四本,差人解送南京戶部,轉送後湖查冊官處,查對無差,明白照款改正,備行南京戶部各該司掌印官親請會同各用司印鈐蓋。仍將改正過人戶數目,並略節緣由,開寫書面副葉,亦用印記,以防日後蓄計乘機攙入混亂之弊。……但有查出各項奸弊,衹於本戶下印一“駁”字,通將所駁緣由,類行改正,不必因一二人戶,遂廢一冊,致復生弊。改正到日,一體施行。”①〔明〕趙官等 編:《後湖志·事例三》,第76—77、78頁。由此可見,弘治十二年以前黃冊“駁查補造”的形式是在問題進呈本冊面上印上“駁”字作爲廢冊,然後責成當地另外改造新冊報送後湖,後湖黃冊庫則以“改造新本”取代有問題的“進呈原本”。弘治十二年實施“駁查補造”新規之後,有問題的進呈本由進呈本冊面上印一“駁”字改爲在冊內問題人戶上印一“駁”字,進呈本不再被整冊廢除,而各地將問題人戶駁查改正的信息匯集在總冊後回饋給後湖黃冊庫,後湖黃冊庫人員則將各地回饋的改正信息填註於進呈本“書面副葉”之上,亦即在黃冊問題人戶冊面的天頭位置上填寫相關改正信息而成爲“眉批”的形式。由此可見,以弘治十二年實施“駁查補造”新規爲契機,明代賦役黃冊“駁查補造”結果的登載形式,實現了由“改造新本”到“眉批原本”的轉變。

這一轉變,在《樂府詩集》《梁昭明太子集》紙背得到印證。例如,《樂府詩集》卷79第14葉背類似的帶有“眉批”內容的黃冊殘葉,卷18第9葉背黃冊殘葉中還殘存一墨戳“駁”字,正位於該戶戶頭信息之處。這些帶有“駁”字墨戳及“眉批”內容的黃冊殘葉,以實物的形式提供了明代黃冊駁查補造由“改造新本”變爲“眉批原本”的證據,它不僅印證了賦役黃冊攢造解貯過程中駁查補造階段工作方式和文本形式發生的重要變化,而且證明了這種變化在正德七年大造黃冊的駁查過程中即得到了實施,並延續到了嘉靖四十一年大造之年及其以後。

其四,爲瞭解明代軍、民冊籍之間的對照與關聯提供了寶貴資料。新發現的明代賦役黃冊中保存有多葉軍戶殘葉,其戶主信息登載相較於一般民戶更爲詳盡。賦役黃冊中民戶戶主信息的登載格式一般爲“一戶某某,係某縣某鄉某都某圖民籍,充某年里長/甲首”,而軍戶的戶主信息除籍貫外,還需登載該戶充軍、補調等相關信息。例如,《樂府詩集·目錄上》第18葉背正德七年直隸揚州府泰州寜海鄉貳拾伍都第壹里賦役黃冊殘葉,第8—16行載某軍戶:“州寧海鄉貳拾伍都第壹里軍戶,充正德拾柒年甲首。/有祖福貳,洪武三年爲同名/軍役事,發洪塘湖屯田千戶所/充軍;洪武貳拾肆年勾戶/丁徐丑馿補役,故;將營丁徐狗/兒、徐王補役,俱故;宣德伍年/將營丁徐安補役,見在本所/百戶朱瑛、總旗李成、小旗張/榮下,當軍不缺。”據史籍載,在賦役黃冊中詳細登載軍戶充軍來歷、勾補戶丁等信息,始於弘治十三年(1500)。《明孝宗實錄》“弘治十三年七月甲戌”條載:“有司黃冊,凡遇軍戶,宜備開充軍來歷、衛所年分,而軍冊宜開重造歲月,庶便查究。及照南京兵部武庫司所貯洪武、永樂以來軍籍,年久浥爛,乞命修庋如法。”《後湖志》弘治十三年“令軍戶備造軍由”亦載:“凡攢造黃冊,係軍戶者,務備開某戶某人,及某年月日,某事發充某衛所軍。其有事故等項,亦備細開具,以便查考。”②〔明〕趙官等 編:《後湖志·事例三》,第76—77、78頁。而且,民黃冊中軍戶信息的登載,須與軍黃冊及均徭冊保持一致,如《大明會典》載:“(隆慶)六年,令凡攢造軍冊,務照兵部節題事理,並發去格式。……以後每遇大造黃冊之年,總造送部,名曰軍籍文冊。……凡各清軍御史,務督所屬清軍官將見年均徭冊內人丁審係軍戶者,摘入軍黃冊內,仍將祖軍名籍、充調衛分、接補來歷填造民黃及均徭冊內,貫穿歸一,不許隱漏壯丁。”③《大明會典·軍政二·冊軍》(北京:中華書局,1989),第798頁。由此可見,府縣地方在大造賦役黃冊的同時,也需要對軍黃冊進行攢造,軍黃冊、民黃冊兩項冊籍攢造工作同時進行;將均徭冊、民黃冊內的軍戶摘錄入軍黃冊,並將軍黃冊中軍戶的“祖軍名籍”“充調衛分”“接補來歷”等內容摘錄於民黃冊、均徭冊之中,是爲了互相查對,防止欺瞞,以保證更好地清軍和勾軍。由此可知,明代軍黃冊中關於軍戶的充軍緣由、接補來歷的登載內容與格式,應與民黃冊中軍戶相關內容完全一致。

這也可由其他相關資料得以印證。例如,上海圖書館藏《勸忍百箴考註》紙背爲明嘉靖三十年(1551)杭州府仁和縣勾軍回答冊,其“凡例”第1葉背第4—10行載:“一名茹勝,係本縣箭橋人,吳元年玖月歸附西安右衛,洪武貳拾陸年調西安中護衛,宣德伍年調神武前衛,宣德捌年捌月調本衛中中所先百戶/陳寬、今百戶陳洪、總旗葛清、小旗黃伏四下軍,故;茹玉補役,故,茹/海補役,成化拾陸年捌月逃。/前件行據本縣羲和等坊隅壹等都圖里老陳江、黃袍等勘得/本軍自發單到縣,吊查洪武以來軍、黃貳冊,逐一挨查,並無本軍姓名來歷……”其中關於“茹勝”戶的充軍補役信息,應是摘錄自軍黃冊,其格式、內容與上舉賦役黃冊中軍戶信息的登載基本相同,且仁和縣在接到勾軍單核對軍戶信息時,需要調查“洪武以來軍、黃貳冊”,即軍黃冊和民黃冊貳冊,可知此兩冊中同一軍戶的信息登載應是一致的。又如,《樂府詩集·目錄上》第18葉背所載軍戶徐某,其祖福貳,洪武三年發洪塘湖屯田千戶所充軍,“宣德伍年將營丁徐安補役,見在本所百戶朱瑛、總旗李成、小旗張榮下,當軍不缺”。《明朝檔案總匯》“萬曆二十二年武職選簿·懷遠衛·洪湖屯田所官員”中載百戶“朱勛”,其“四輩朱瑛,舊選簿查有,宣德六年七月朱瑛年十六歲,係洪塘湖屯田所故世襲百戶朱晃嫡長男”①中國第一歷史檔案館、遼寧省檔案館編:《中國明朝檔案總匯·萬曆二十二年武職選簿·懷遠衛·洪湖屯田所官員·朱勛》(桂林:廣西師範大學出版社,2001),第62冊,第458頁。。此兩處“朱瑛”應爲同一人。兩種資料的互相印證,一方面可以證實該黃冊中關於軍戶登載的準確性和真實性,另一方面也可看出明代各種冊籍的互通性和互證性。概言之,明代登載軍戶的冊籍主要以軍黃冊、清勾冊、武職選簿等爲主,目前學界僅見有清勾冊和武職選簿的發現,最重要的軍黃冊則未見傳世原本。新發現的賦役黃冊中關於軍戶的登載內容,無疑爲學界進一步理解軍戶制度與賦役黃冊制度間的關係提供了新的珍稀史料,同時也爲從州縣層面解讀明代軍戶制度提供了第一手資料。

總之,公文紙本古籍紙背明代賦役黃冊作爲新發現的史料,尤其是主體爲之前學界普遍認爲已無存世的後湖黃冊庫藏進呈本黃冊原本,其價值意義是多方面的。筆者相信,隨着這批文獻的公佈,必將對明代黃冊制度、里甲制度、人口管理、土地問題、賦稅徵收、徭役僉派等研究產生極大推進,進而推動明史研究的進一步深入。