经营碎片化、确权与农业结构调整:基于地片层面的分析

杨宗耀,方晨亮,纪月清(南京农业大学 经济管理学院/中国粮食安全研究中心,江苏 南京 210095)

一、引言

深化供给侧结构性改革,使农业生产结构可以顺畅调整,对于提高农民收入、满足城乡居民不断转型升级的农产品需求具有重要的现实意义。面对农产品价格、生产要素价格、技术、基础设施以及气候等条件的不断改变,比较效益较高、最有利可图的生产经营种类也随之改变,结构调整需求随之产生[1-2]。比如,过去20年里,需求和价格变化引致的果蔬种植面积持续增加和棉麻种植面积持续减少[3]。

政策上对粮食安全的强调、对遏制耕地非农化和防止非粮化的要求,与深化供给侧结构性改革可以并行不悖,因为稳定粮食播种面积的关键在于粮食生产本身的节本增效,而不是简单阻碍农民生产更有利可图的农产品。当种粮的比较效益较高时,理顺农业结构调整机制也可以促进粮食种植面积的扩大[4]。实践中农户进行生产结构调整时会面临种种约束。已有研究认为农产品市场信息传递不畅,劳动力季节性短缺和成本上升,运输和储藏方面的基础设施建设滞后,缺乏技术和信贷资金以及组织化程度偏低等都会阻碍农户农业结构调整的实施[5-7]。对影响结构调整的另外一个基本的因素——土地经营碎片化,却缺乏足够的关注。有观点认为,地块面积过小可能会限制农户选择和改变经营种类决策的自由度,拖慢农业结构调整速度,从而妨碍土地资源在不同作物间的有效配置[8]。

在家庭联产承包责任制下,中国农村的整片土地被碎片分割给众多农户承包经营,农业经营种类调整可能因需要集体决策而实施缓慢。在农业生产中,土地的整片利用和集体决策特征主要源于两方面原因:一是生产的负外部性。农户在紧挨着的小地块上经营不同种类产品时,水、肥、农药乃至阳光利用都可能出现相互冲突,因此,同一地片上的农户常常不得不联合起来同步生产同种产品[9]。二是生产的规模经济与正外部性。当经营种类调整涉及土地投资(如旱地改水田)时,地块规模太小带来的投资不经济或正外部性也会要求农户进行集体决策[10]。整片土地的碎片分割经营需要农民在生产决策中采取集体行动的同时,却具有不利于集体行动的机制。集体(公共)选择理论指出,达成集体决策的协商成本会随着参与人数的增加而增长[11]。对于仅涉及少数参与者的集体行动,个体间的频繁沟通也许能够进行自主治理[12];但当整片土地被碎片分割给众多农户经营时,达成所有农户彼此同意的决策往往需要付出高昂的协商成本[13],客观上需要村集体和政府进行“公共治理”来降低交易成本[14]。已有研究主要分析了农田水利设施投资等方面的集体决策治理[15]。就本研究关心的农业结构调整而言,地片经营种类调整的难度和可能性是否也会受到经营碎片化程度的影响?连片集中流转的出现和经营碎片化程度的削减是否有利于促进调整?确权政策在强化对土地承包权的物权保护(1)参见原农业部等六部门颁布的《关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》(农经发〔2015〕2号)。时,是否会增加集体决策和公共治理的难度,从而不利于调整?如何在“三权分置”思想的指导下进一步深化农业经营体制改革,使农业生产结构可以根据需求侧变化进行顺畅调整?对这些研究疑问的回答,将有助于为农户农业结构顺畅调整的政策制定或调整提供科学依据。

本文余下内容安排如下:首先,对经营碎片化、确权与地片经营种类调整关系进行理论探讨,并提出本文的研究假说;其次,利用来自江苏省18县444个地片调研数据进行实证检验;最后,给出本文的结论和相应的政策启示。

二、分析框架与实证模型

(一)经营碎片化、确权与地片经营种类调整:概念与分析框架

农户农业结构调整行为在地块或地片层面表现为经营种类的调整,本文主要讨论经营权碎片分割与承包权确权对地片经营种类调整的影响。在本文中,地片经营碎片化是指根据沟渠、道路等自然分割的整片土地被分割成多个地块,由多个农户经营,且每块土地的面积都很小的状况。这一概念界定与最常用的土地细碎化概念略有区别,后者是指农业生产者经营多块互不相邻的小面积土地[16],其观察的视角是生产者而不是地片。在家庭联产承包责任制下,地片经营的碎片化主要源于分配的碎片化。尽管中国农村绝大多数地片的经营权是碎片分割的,但同一片土地上不同经营者通常从事相同类型的农业生产,只有少数地片存在多种经营的现象[9]。为严谨起见,本文把地片经营种类调整定义为占地面积最大的经营种类发生了改变。这里仅限定于讨论在农业部门内部的经营种类调整,土地非农化不在讨论范畴;另外,在后面的理论讨论和实证分析中,农业指的是农林牧渔业,无论土地用于种植粮食、经济作物,还是种植花卉树木、挖养殖池塘、建设养殖圈舍等均归为农业经营。

对于碎片化经营的地片,其经营种类调整是地片上所有经营者调整决策的汇总结果。同一地片上的经营者在其经营的地块上调整经营种类时可能是单独决策,也可能是集体决策。之所以存在集体决策,主要源于在紧挨着的小地块上的农业生产存在外部性与规模经济。对负外部性而言,主要表现在相邻地块不同步经营同类产品时,生物要素投入(水、肥、除草剂乃至阳光等)的时间或数量的差异带来的冲突与不利影响[8]。例如,在水资源利用方面,水稻用水量明显区别于大豆用水量,水的渗透会使相邻种植大豆的地块产生涝灾;在除草剂利用方面,种植双(单)子叶作物的地块可以使用能杀死任意单(双)子叶植物的除草剂,如果相邻地块种植的是单(双)子叶作物,则会产生冲突。相比差异化经营的负外部性,相邻地块同步经营相同作物还存在正外部性。正外部性既表现在便于相互学习[17],也表现在共同建设和维护水利设施等公共物品上。一些设施投资之所以表现出公共物品特征同规模经济相关,某些设施投资的总成本是固定的或呈阶梯式增加的,与使用它的土地面积没有明显的线性关系,平均成本表现出随着所服务的土地面积增加而递减的趋势[18];相邻地块农户进行联合投资可以有效分摊投资成本,获取投资收益。地块层面上农业生产的外部性和规模经济特征与地块规模密切相关。当经营的地块面积足够大时,边界上产生冲突带来的损失就显得微不足道,或者可以通过付出相对低的代价(例如建堤坝沟渠)来消除负外部影响;当地块面积足够大时,也可以自身充分实现规模效率,使一些公共投资变为私人投资,此时集体决策将内化为农户的单独决策[10]。在下面的理论模型中将讨论这些观点。

1.经营碎片化对地片经营种类调整的影响分析

我们建立了一个两期农户决策模型。假定某个地片的总面积为H,由于土地分配等原因,这片地被碎片分割给众多农户,不同农户承包经营了一块各自面积不同、但其他特征同质的地块。为简化分析,再假定基期时每个农户都经营产品A;假定由于外部条件的不断改变,现期经营产品B变得更加有利可图,此时理性的农户是否改变某地块的经营种类,取决于该地块经营产品B和产品A的利润差(下文简称“调整收益r”)和调整过程中产生的外部成本与投资成本(下文简称“调整成本c”)孰大孰小。当调整收益大于调整成本时,农户会选择改为经营产品B,否则继续经营产品A。下面根据从经营产品A调整为经营产品B涉及的调整成本分别进行分类讨论。

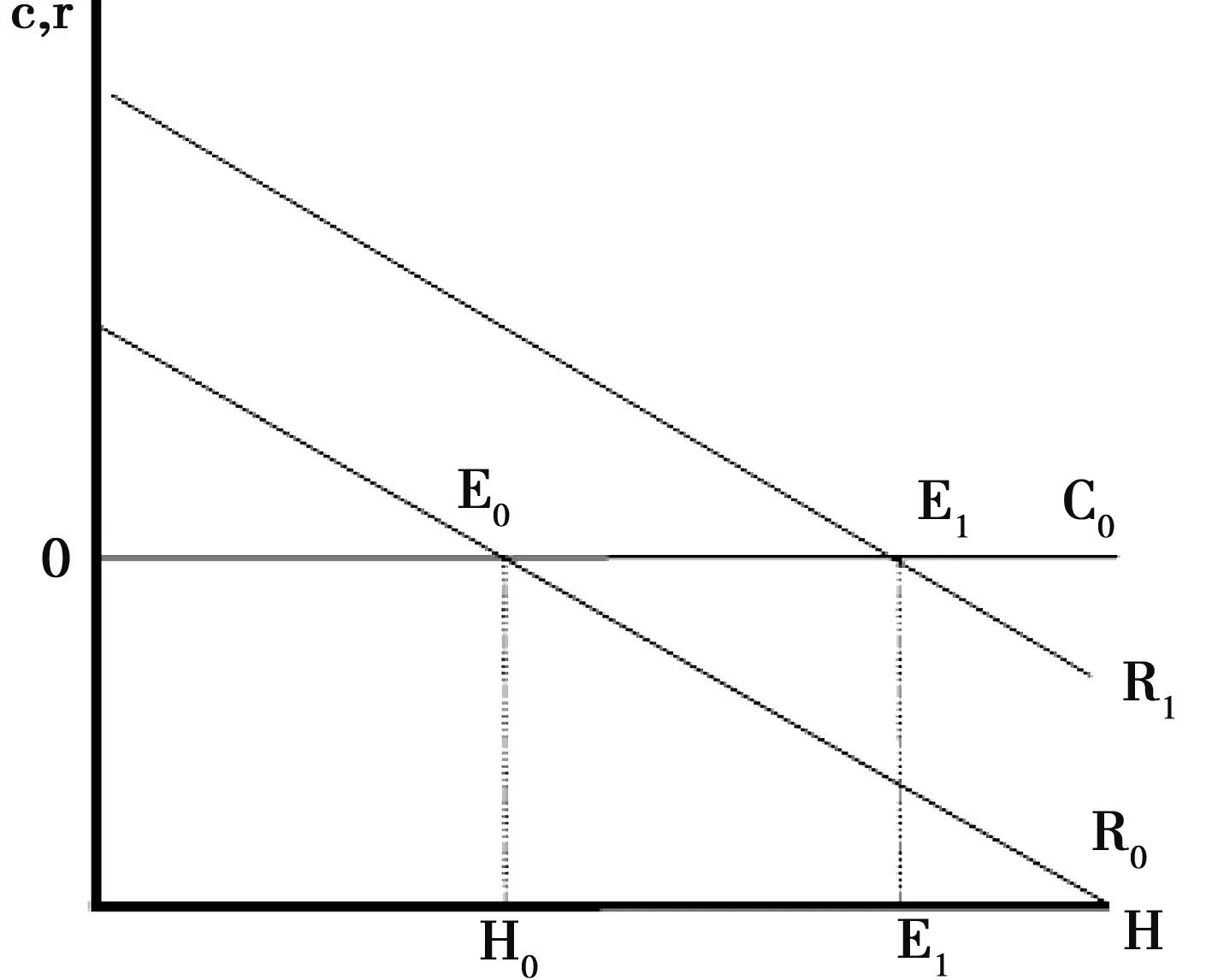

情形Ⅰ:调整成本为0时的农户决策。一些经营种类调整,譬如玉米改种大豆,不需要进行额外的投资建设,两种作物的生产也不存在生物学上的相互冲突。在该情形下,农户单独改为经营产品B时,可以近似认为没有外部成本和投资成本,那么其亩均调整成本设为0(图1中表现为曲线C0),且与经营碎片化程度无关。假定不同农户存在能力差异,一些农户擅长经营产品B,而另一些更擅长经营产品A。经营产品B越有比较优势的农户的调整收益越高,相反则越低,甚至为负。将各地块(各农户)按调整收益从高到低排序,可以得到亩均调整收益向下累积排列的曲线R0(图1)。在图1中,曲线R0和C0相交于均衡点E0,此时地片上生产产品B的土地面积为H0,其余土地仍继续生产产品A。

假定产品B的价格进一步上升(或产品A的价格下降),使调整收益曲线由R0移动到R1,此时产品B的均衡面积将由H0提高到H1,更多的土地(农户)从经营产品A改为经营产品B。

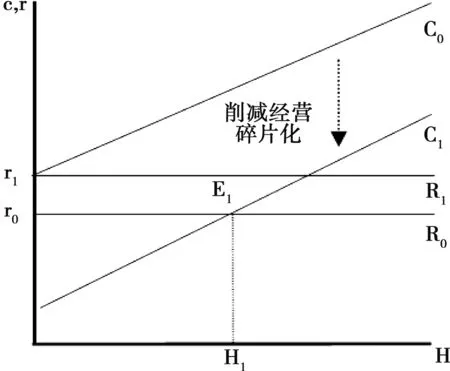

情形Ⅱ:调整成本大于0时的农户决策。一些经营种类调整,譬如玉米改种水稻,涉及水利设施等投资建设或存在生物学冲突。在该情形下,农户单独改为经营产品B时,将面临外部成本(如负外部性引起的边界上的产量损失)和投资成本。如前所述,总外部成本和投资成本是不随地块面积而变的固定成本,那么其亩均调整成本将随着地块面积的增加而减少。将各地块(各农户)按调整成本(或是地块面积)从高到低排序,可以得到亩均调整成本向上累积排列的曲线C0(图2)。为简化讨论,这里假定农户经营能力相同,每个地块(农户)进行经营种类调整均能获得r0的亩均收益(图2中表现为曲线R0)。在图2中,由于曲线R0处处低于曲线C0,因此不会有农户进行经营种类调整。即使B产品价格上升(或A产品的价格下降)使调整收益曲线由R0移动到R1,农户依然不会进行调整。随着土地经营权连片集中流转的发展,部分地块合并、面积扩大,使得亩均调整成本曲线C0下移到C1,并与曲线R0交于均衡点E1,此时地片上经营产品B的土地面积为H1,其余土地仍继续经营产品A。因此,在情形Ⅱ中,削减经营碎片化程度会增加单独改为产品B的经营面积。

图1 调整成本为0时农户农业结构调整决策

图2 调整成本大于0时农户农业结构调整单独决策

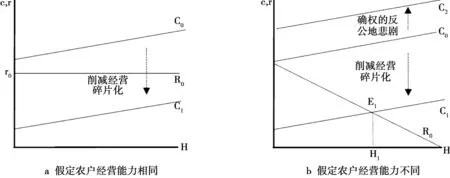

在情形Ⅱ中,当所有农户联合改为经营产品B时,此时就不存在因为种植种类有别而产生生物学冲突和外部成本;当他们集体进行相关的投资建设并按土地面积分摊投资成本时,会面临相同的亩均投资成本;并且他们面临的协商成本是不随地块面积而变的固定成本,那么其亩均协商成本将随着地块面积的增加而减少。将各地块(各农户)按调整成本(或是地块面积)从高到低排序,可以得到亩均调整成本向上累积排列的曲线C0(图3a)。为简化分析,这里先假定农户经营能力相同,每个地块(农户)进行经营种类调整均能获得r0的亩均收益(图3a中表现为曲线R0)。在图3a中,由于曲线R0处处低于曲线C0,因此农户即使进行集体决策也是不经济的。随着土地经营权连片集中流转的发展,部分地块合并、面积扩大,使亩均协商成本下降,进而使得曲线C0下移到C1,此时曲线R0处处高于曲线C1,地片全部土地都经营产品B。假定农户经营能力不同,在图3b中,削减经营碎片化后地片上经营产品B的土地面积为H1。总之,在情形II中,削减经营碎片化程度会增加集体改为产品B的经营面积。

图3 调整成本大于0时农户农业结构调整集体决策

基于上述分析,我们可以得知,当调整成本大于0时,削减经营碎片化有助于促进农户农业结构调整是单独决策或是集体决策。由此,提出本文的研究假说1:

假说1:地片经营权碎片分割程度越低,越有利于进行经营种类调整。

2.承包地确权对地片经营种类调整的影响分析

承包地确权政策的实施在强化对土地承包权的物权保护时,对地片经营种类调整的影响既有积极的一面,也有消极的一面。积极面主要体现在:确权有利于减少承包地被重新调整等方面的产权风险,被认为具有激励个体生产投资、流转土地的作用[19-20]。确权少有提及的是其消极面,在碎片分割的地片上进行集体决策时,往往会面临“反公地悲剧”(2)赫勒提出了“反公地悲剧”的概念。其定义是当特定资源的产权由多重所有者掌握,而每个产权所有者都具有排他性时,就会导致资源的闲置或者无法充分利用[21]。的麻烦:当整片土地被过度碎片分割、明确界定产权时,农户个体承包权排他性的增强会为少数异质性农户提供一票否决或退出集体决策的依据,大幅度增加集体协商成本,从而可能不利于村集体或政府组织少数服从多数的集体行动[22-24]。特别是当前农村土地制度尚不完善、土地“三权分置”的制度设计仍处于探索和完善阶段,此时对个体土地承包权的强化会在一定程度上妨碍集体行使土地所有权。如图3b所示,承包地确权增加了集体协商成本,使得曲线C0上移到C2,农户集体决策更难以实现。当然,随着“三权分置”改革的深入,在对土地承包权的物权不断强化的同时,明晰的土地产权关系既有利于维护村集体和经营者的土地权益,又有利于明确村集体统一经营土地的职责和范围[25],此时确权将更多地表现出积极的一面。

对于那些承包经营碎片化程度较低的地片,确权对地片经营种类调整的负面影响将趋弱。一方面,对于涉及更少农户的集体决策,集体协商成本更低,通过个体间的频繁沟通从而实现自主治理的可能性更大,村集体或政府参与集体决策的“公共治理”效率也会更高。另一方面,承包经营较大面积地块的农户决策自由度[8]和投资激励[24]更高,确权对单独决策的促进作用也更加明显,这同样会削减确权的负面影响。基于上述分析,提出本文的研究假说2:

假说2:承包地确权降低了经营种类调整的可能性,削减承包经营的碎片化则可以减弱确权的负面影响。

(二)实证模型与变量选择

在基于地片层面的分析时,本文分析的是地片上占地面积最大的经营种类改变,排除了地片上零星产品经营调整的情形;同时,排除了轮作等由惯例决定、无须再行协商决策的情形。此外,大田作物中越冬的夏收作物种类很少,如小麦和油菜,经营布局统一性并非主要源于外部性,因此这里限定大田作物为涉及较多种类的秋收作物更为合适。

1.地片经营种类调整模型

本文利用Probit模型分析经营碎片化对地片经营种类调整的影响,以检验假说1。模型设定如下:

(1)

除经营碎片化程度外,影响地片经营种类调整的变量还包括:(1)地片自身的一些固有特征。即使处于邻近时空,地片自身的一些固有特征,例如面积、土壤质量、坡度、运输条件、灌溉潜力等,也决定了其生产力和利润[8]。结合数据的可获性,本文所选取的地片层面变量Zvi包括面积、土壤质量、坡度、是否通机耕道或靠近高速公路、干旱时能否灌溉以及距离村庄远近等。(2)地片所处的时空环境。源于地片位置的固定性,地片适宜种植的作物品种、作物价格、投入要素数量和价格等在地域上的差异决定了农业利润的差异;村庄内农户间的异质性和彼此间的信任度、是否存在协调村民关系与事务的农村精英等社会资本因素决定了集体决策能否达成[12]。我们利用村庄虚拟变量μv来控制这些区域差异。

2.确权政策评估模型

由于各地区确权政策实施年份不一致,本文利用多期双重差分法来进行政策评估。模型设定如下:

Adjvit=β0refvt+φZvi+μv+θt+ε

(2)

其中,Adjvit代表地片i在t年(2015—2017年)经营种类改变与否的虚拟变量(改变为1,否则为0);refvt为确权变量,即村庄v在t年时是否实施承包地确权。实践中承包地确权推广一般以村为单位,涉及土地测量、确认登记以及颁发证书等一系列程序,不管采用何种环节指标,在客观上都能反映确权的作用[26]。考虑到样本村颁证环节存在明显的滞后性,这里以“是否确认登记”作为确权实施的衡量指标;μv和θt是“村庄-年份”层面的固定效应,以控制非时变特征和时变的增量并纠正样本选择偏差;ε是误差项。确权系数β0显著为负,表示确权会降低经营种类调整的可能性。为确保估计结果的可靠性,这里还采用工具变量法进行稳健性检验。参考丰雷等[27]的研究,选取“本县其他村确权的比例”作为确权的工具变量,理由是县内其他村承包地确权情况反映的是该县的确权进程,这可能与该村是否确权有关,但与其经营结构调整基本无关。

如前所述,确权政策效果会因地片承包经营碎片化程度不同而存在差异。这里保留以承包经营为主的地片样本,利用多期三重差分法进行异质性分析。模型设定如下:

Adjvit=β1refvt+β2fravi+β3refvt×fravi+φZvi+μv+θt+ε

(3)

其中,代表承包经营碎片化程度的变量fragvi用地片上户均承包土地面积来衡量,该值越大,表明承包经营碎片化程度越低。交互项refvt×fravi的系数β3为正,表明削减承包经营碎片化有利于降低确权对经营种类调整的负面影响。其他变量与式(1)和式(2)一致。

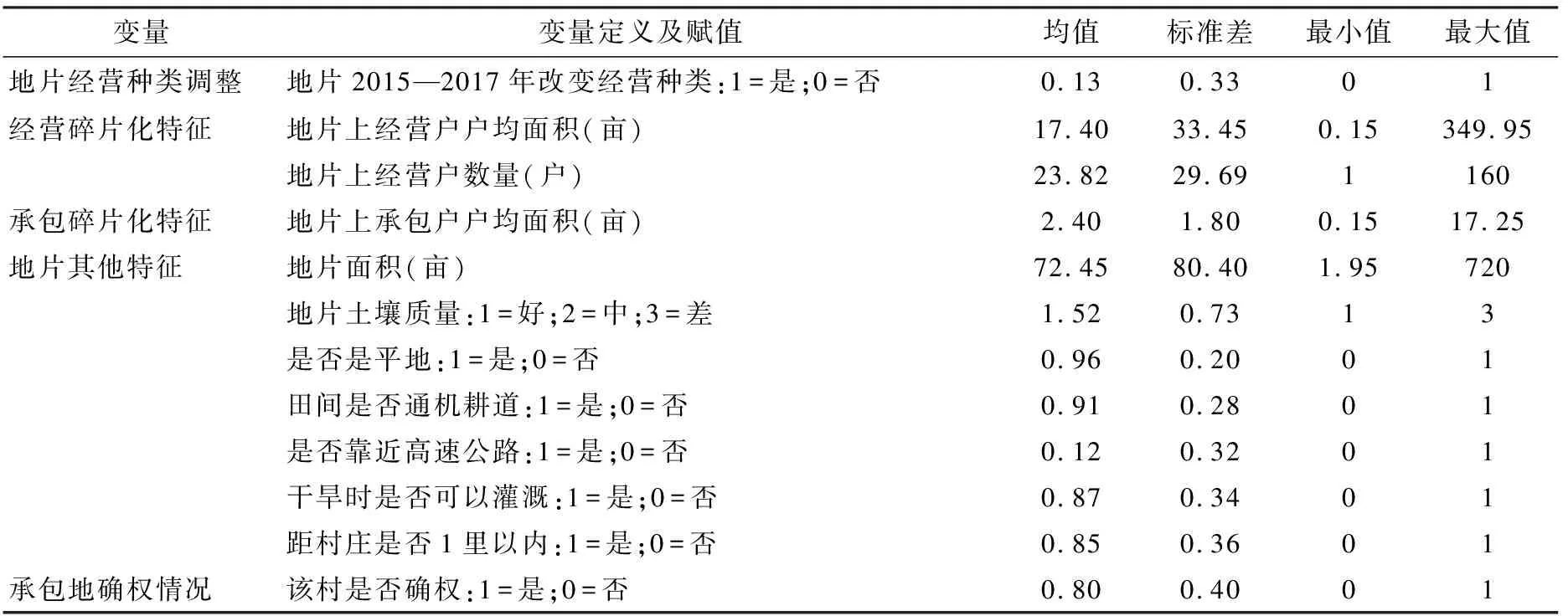

(三)模型变量的统计性描述

本文涉及的变量定义和对样本数据的基本描述,见表1。

表1 变量描述性统计

三、数据来源与描述性分析

(一)数据来源

本研究使用的数据来自南京农业大学“农村资源与人口流动”调查组于2017年在苏北4市(徐州、连云港、盐城、宿迁)、苏中2市(南通、扬州)、苏南3市(苏州、无锡、常州)的18个县(区、市)开展的村庄调查。选择江苏作为样本区域的理由是:一方面,省内不同地区的土地资源条件、农业经营结构以及时空环境存在明显差异,有利于考察经营碎片化对农业结构调整的影响;另一方面,江苏省农村承包地确权是渐进推广的,同时存在处理组和对照组,为评估确权政策效果提供了一个契机。具体而言,江苏省于2015年底基本完成了16个整体推进县和其他每个县1个乡镇农村承包地确权的试点任务并在2016年全省范围内全面开展;2017年底全省基本完成确权工作(3)参见2015年4月江苏省人民政府办公厅发布的《关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施意见的通知》(苏政办发〔2015〕36号)。。

调查的多阶段抽样设计为:第一阶段,先从16个整体推进县中根据经济发展水平和地域分布抽出9个县,并在每个县所属的地级市抽取1个非整体推进县作为对照;第二阶段,每个县随机抽取4个村,每村抽取3~4个村民小组;第三阶段,每个小组抽取3大片耕地(不足3片全部调查),最终共收集72个村、582个地片数据。调查详细询问了村干部各种本地片的承包情况(包括地片面积、承包户数量等)和最近3年(2015—2017年)的经营情况(包括经营种类及调整、经营户数量和流转情况等)。数据可以满足本研究的需要。

关于数据使用有以下几点说明:剔除调查时仍未启动确权的4个村庄样本;剔除用于非农用途的地片样本和机动地样本;剔除重要变量缺失、异常的地片样本;最后,经整理得到68个村、444个地片数据用于实证分析。

(二)描述性分析

1.地片经营种类选择与调整情况

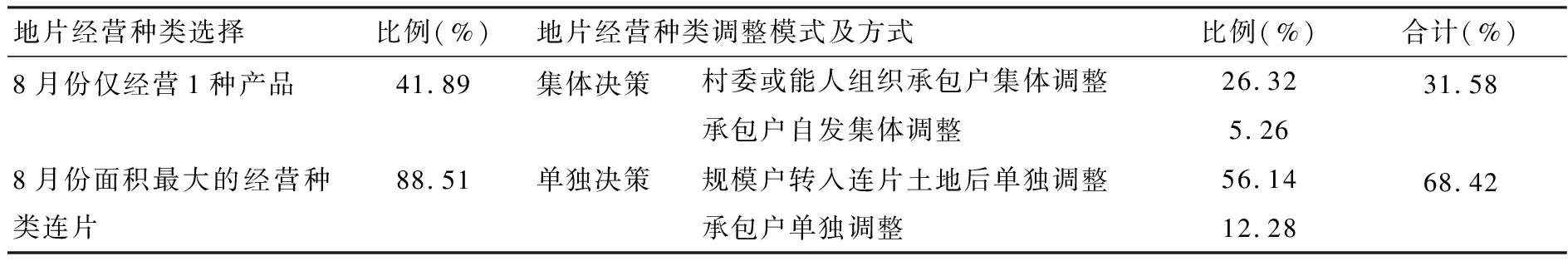

表2描述了地片经营种类的选择与调整情况。在农业生产中土地具有整片经营特征,同一地片不但经营种类基本相同,经营种类调整也往往具有同步性。444片样本地片中42%在8月份仅经营1种产品,89%的地片上面积最大的经营种类连成片。2015—2017年改变经营种类的地片中,调整方式主要有两种:一种是由村委或能人组织众多承包户集体改变经营种类(占比26%);一种是由规模经营户通过集中流转获得连片土地后单独改变经营种类(占比56%)。前者涉及集体决策,后者为单独决策。另外,承包户自发集体调整和单独调整的比例均较低,分别是5%和12%。

表2 2015—2017年地片经营种类选择与调整情况

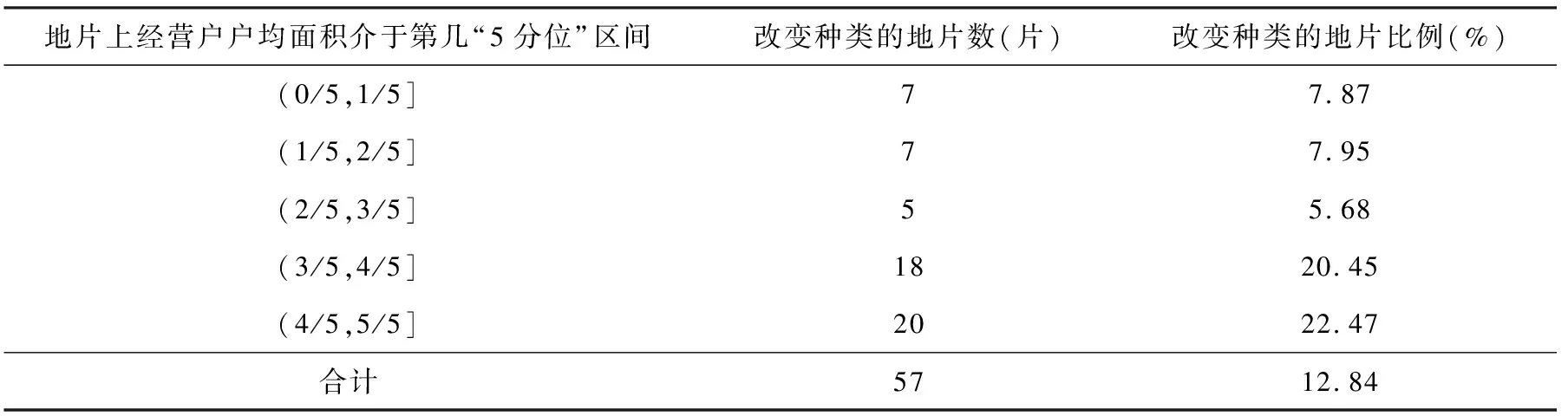

2.经营碎片化与地片经营种类调整关系描述

表3描述了经营碎片化与地片经营种类调整情况。总的来看,改变经营种类的地片比例与地片户均经营面积大致呈现正向关系,这和前人的研究结果类似[8]。在现实中,最小的地块通常是少数农户从村里分得的边角土地,往往种植着劳动密集型的蔬菜等非粮作物,这类作物的种植比例一般较低,也体现了农户决策自由度不高。随着地块规模的增大,农户开始种植比例高的、土地密集型的主粮作物,但由于受到外部性和规模经济的影响而大多采用连片种植的方式。随着地块规模的进一步扩大,农户转而种植比例较低的非主粮作物等,这体现了农户决策自由度的提高。当然,上述双因素分析会受到地片所处时空环境、地片固有特征差异等种种干扰,下面进行计量分析以消除这些干扰。

表3 经营碎片化与地片经营种类调整关系描述

四、实证结果分析

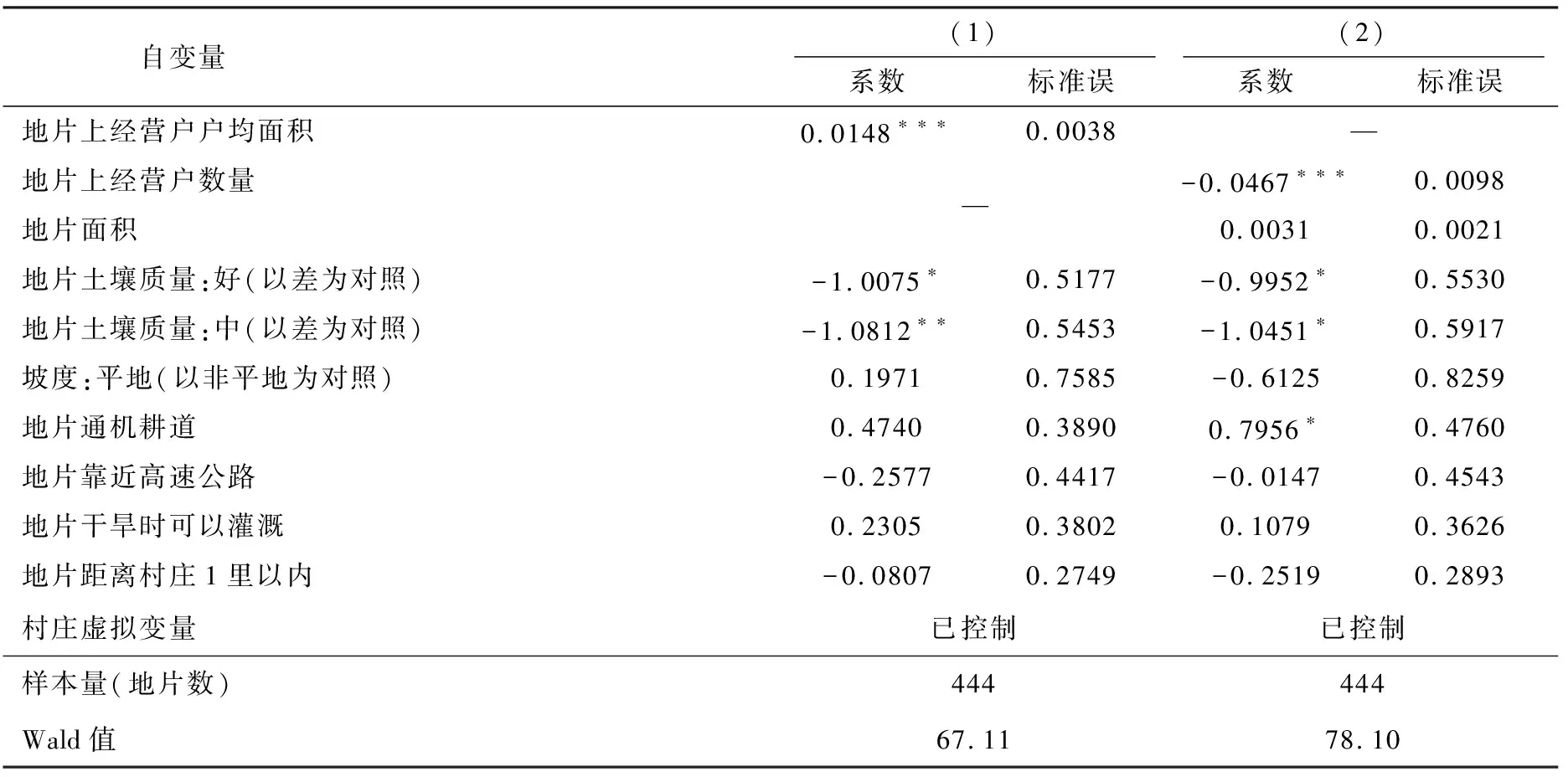

(一)地片经营种类调整模型估计结果分析

表4报告了经营碎片化对地片经营种类调整影响的估计结果。表4的列(1)和列(2)结果显示,代表经营碎片化程度的变量,地片上经营户户均面积和经营户数量的系数分别为正和负,且均在1%的统计水平上显著。这一实证结果表明地片经营权碎片分割程度越低,越有利于进行经营种类调整,假说1得以验证。由于家庭联产承包责任制下整片土地经营权被碎片分割,小地块之间的强烈的外部性和地块规模经济特征均会降低个体经营种类选择与调整的单独决策的可能,从而更多地表现出集体决策的特征。然而,即使通过集体决策来改变生产种类往往也会因为涉及众多农户的高昂协商成本而实施缓慢。表5的机制分析结果可以验证上述观点:一方面,地片上承包经营户数量的系数显著为负,表明地片经营权碎片分割程度越高、涉及越多承包户的集体决策越难以达成。另一方面,地片上经营户连片转入的系数显著为正,意味着集中连片流转后,地块规模的扩大将有助于促进经营种类调整的单独决策。另外,我们也尝试检验经营碎片化的非线性影响,即在模型回归时放入户均面积或户数的平方项,结果表明平方项系数未能通过显著性检验,即不支持非线性关系。限于篇幅,表4中不再汇报相关结果。

至于其他地片特征,土壤质量差的地片受到劳动力成本上升的影响更大,而更倾向于改变经营种类以减少损失或是增加收益;从符号上来看,地片通机耕道有利于经营种类调整;而地片为平地、靠近高速公路、干旱时可以灌溉以及距离村庄1里以内等变量的影响均不显著。

表4 地片经营种类调整模型估计结果

表5 机制分析模型估计结果

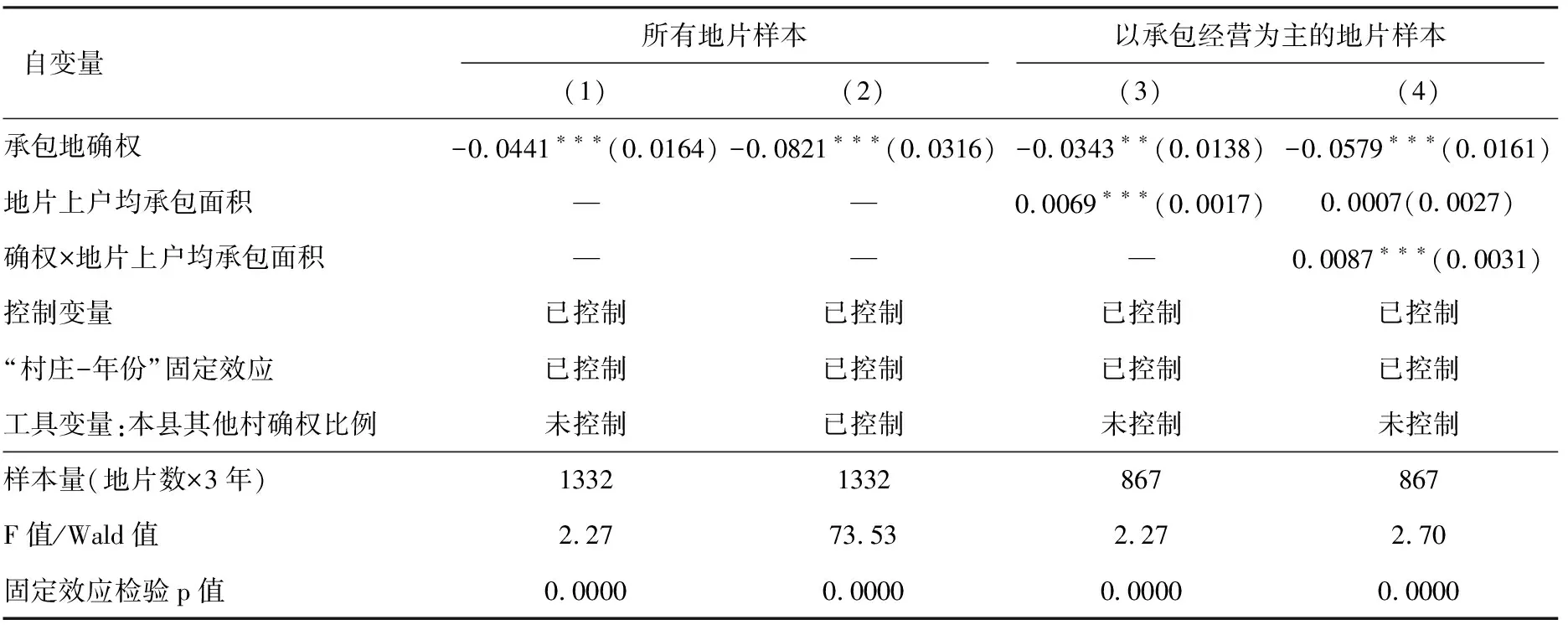

(二)确权政策评估模型估计结果分析

表6报告了确权政策评估模型的估计结果。表6中列(1)—(3)的结果表明,无论是变换估计模型还是改变样本范围,确权变量系数始终为负且在统计上显著,表明现阶段承包地确权对地片经营种类调整总体上有着负面影响,假说2得以验证。这符合现实情形:如前所述,在小地块上农户生产种类的选择与调整往往具有集体决策特征。尽管承包地确权有着提高农户地权稳定性预期的作用,但是它同样会强化个体特别是少数异质性农户的物权意识,为他们提供一票否决或退出集体决策的依据,从而不利于由村委或村里能人组织或由农户自发的集体决策。相反,在没有确权时,农户对于土地集体所有和集体支配的意识较强,反而更有利于促进地片种类调整的集体决策。因此,在地块经营规模充分扩大、大部分集体决策内化为个体自由决策之前,对个体土地权利的强化不但无助于甚至可能有碍于整片经营种类调整。

我们也关注承包经营碎片化的调节作用。表6列(4)结果显示,交互项“确权×地片上户均承包面积”的系数为正且在1%的统计水平上显著,表明对于以承包经营为主的地片来说,随着碎片化程度的降低,确权对经营种类调整的负面影响将减弱。这意味着削减分配碎片化的土地政策将有助于消弭确权对集体决策的负面影响,假说2得以验证。近年来,旨在降低分配碎片化的土地分配新规则在一些改革试验区甚至在诸多自发组织土地调整的村庄开始出现[28]。我们有理由相信,随着分配碎片化的不断改善,确权对农业结构调整的负面影响将持续减弱。

表6 确权政策评估模型估计结果

五、结论及政策启示

在讨论中国农户农业结构调整缓慢问题时,应当关注经营权碎片化与承包权强化的影响。本研究揭示了农业经营种类选择与调整中的整片利用特征,在此基础上考察了经营碎片化和承包地确权对地片经营种类调整的影响。对江苏省18县444个地片的实地调查发现,在农业生产中土地具有整片利用特征,同一地片不但经营种类基本相同,经营种类调整也往往具有同步性。主要调整方式有两种:一种是由村委或能人组织众多承包经营户集体改变经营种类,另一种是由规模经营户通过集中流转获得连片土地后单独改变经营种类。实证分析结果显示,地片经营权碎片分割程度越低,越有利于促进经营种类调整。强化承包经营权物权保护的确权政策降低了经营种类调整的可能性;而削减承包经营的碎片化程度则可以减弱确权的负面影响。

本文的研究结论对于细化农业结构调整领域的“三权分置”制度具有一定的政策启示,主要包括两方面:(1)村集体作为土地所有者,在坚决维护承包户权益的基础上,应明确其在组织协调土地整片利用中的职责范围与行为规范。在农地流转市场活跃且具备连片集中流转条件的村庄,应当积极推进连片土地集中流转,降低土地经营的碎片化程度;而在那些不具备流转条件、仍以承包经营为主的村庄,应当充分发挥“统分”结合的双层经营体制的优势,协调好地片经营种类调整中各农户的利益,将差异化的个体利益整合成集体利益,从而实现集体决策。(2)“小田变大田”“集碎为整”“一户一田(或两田)”乃至“多户一田(父子、兄弟等捆绑抓阄)”等旨在削减碎片化的土地分配新规则开始在一些改革试验区及自发进行土地调整的村庄出现。需要认清这种土地分配新规则的需求规律,在二轮承包到期之际,既要遵循保持承包关系长久不变的国家规定使进城农民吃上“定心丸”,也要抓紧研究具体的再延长30年的延包方案;在各承包户承包面积保持不变的情况下,适度支持降低分配碎片化程度的土地置换与调整,提高土地资源的利用效率。