我国著作权法中人工智能主体资格之否定

易玲 尹丝媛

摘 要:人工智能的迅速发展给著作权法律体系带来诸多冲击。在解决后续具体问题之前,必须先明确人工智能是否具有著作权法意义上的主体资格。目前学界中关于肯定人工智能著作权法定主体地位的观点都有相应的不足。在人工智能技术发展的目前阶段,赋予人工智能著作权法定主体地位既无可能性也无必要性。我国著作权法应当继续坚持其作者权体系的立法初衷和“人类中心主义”的立法精神,强调“人”的价值,保障“人”的权益,否定人工智能的著作权法定主体资格。著作权法不应急于变革和一味扩张,而应着力于在现有的体系下解决新的问题,在已有的制度下规制新的存在。

关键词:人工智能;著作权;法律主体;主体适格性;法律对策

中图分类号:D 923.41 文献标识码:A 文章编号:2096-9783(2021)04-0066-07

一、问题的提出

随着科技的进步和发展,人工智能在社会中发挥着越来越重要的作用,也受到了许多国家和国际组织的高度重视。例如,2014年欧盟委员会副主席Neelie Kroes宣布,截止2020年欧盟将投入28亿欧元用于研发民用机器人;2012年,韩国发布了旨在促进产业发展的“机器人未来战略展望2022”;日本也将人工智能产业作为本国的重点扶植产业,并计划10年投资3.5亿美元[1];中国在2017年将人工智能上升为国家战略后,连续3年将发展人工智能技术及相关产业写入政府工作报告[2]。

人工智能在迅猛发展的同时,也对我国著作权法提出了更大的挑战。诸如人工智能“智力成果”的性质[3]、人工智能生成物能否成为著作权法意义上的作品或邻接权客体[4]、人工智能生成内容的过程是否属于创作行为[5]之类的学术问题在学界掀起了较大的讨论浪潮。而人工智能“微软小冰”诗歌集的发布、纽约佳士得拍卖行中AI画作的拍卖、“腾讯公司诉盈某科技公司侵害著作权及不正当竞争纠纷”案1的审结等现实问题也赋予了学界讨论以必要性和紧迫性。

在讨论人工智能生成物是否可以纳入著作权法的保护范畴,以及人工智能生成物的权利归属等具体问题之前,必须先明确人工智能是否具有成为著作权法中法律主体的资格。主体适格是讨论其他一切法律问题的前提,因此必须首先予以讨论和明确。

二、人工智能主体资格观点“肯定说”之批判

我国大多数学者对人工智能的著作权法法律主体地位持肯定的态度,其支撑依据主要有四点:第一,肯定人工智能的著作权法定主体地位有利于刺激投资、激励创作,且可以提高我国在人工智能领域的国际竞争力。由于人工智能的应用前景广阔,当前美国、中国、英国、日本等世界主要国家持续深化人工智能战略布局,全球人工智能技术发展竞争激烈[2]。且人工智能的研发设计、生产运营和后期的投入使用环节,大多为投资者的劳动累积的成果[6],若不将其纳入著作权法体系保护则会削弱投资者的积极性,进一步也会影响我国在国际市场上的竞争力。第二,若否定人工智能的著作权法定主体资格,则会导致大量由人工智能生成的内容成为新类型的“孤儿作品”和“无主作品”,不利于著作权市场的合规性和稳定性[7]。第三,著作权法律体系所强调的“人类中心主义”是近代以来人类为摆脱上帝权威,确立自身中心地位而提出的思想变革,是具体历史背景下的产物。而进入人工智能时代后,人类在创造性活动中独一无二的主体地位受到挑战,因此,关于人类地位的主体性假定也应变化[8]。第四,大陆法系国家本应绝对排除自然人以外的主体成为作品的作者,但是随着科技的发展,法人可以成为作品的作者[3]。因此,人工智能也应有成为著作权法定主体的空间和余地。

上述理由都有一定的合理性,但还存在一些问题。首先,关于前两点理由,不利于创作积极性和市场稳定性,是从法律后果出发来衡量法律规范是否合理,其并不是在著作权法体系内通过判断人工智能是否符合著作权法定主体的构成要素来判断人工智能著作权法定主体的适格性。从拟制的法律后果出发,将著作权法外的经济效益和社会效益的好坏作为标准,来评判人工智能是否能构成著作权法定主体,这是典型的由果导因,本末倒置。功能主义的论证并不符合法学思维[9],一个事情所带来的好处可以用来佐证其存在的意义和价值,但并不能成为论证其存在的合理性和正当性的充分理由,因此,其作为论证人工智能著作权法定主体资格的证明力是不足的。其次,“人类中心主义”依然适合我国著作权法体系。“人类中心主义”并非一成不变的,它是一种随着人类对自身在宇宙中的地位问题的思考的不断深入而不断发展变化着的文化观念[10]。“人类中心主义”和“非人类中心主义”的区别在于“人类中心主义”强调人与物的区别,强调人自身的思考,强调以人为本位,将人作为价值中心。这也是符合如今社会发展要求和立法目的的。因此,在现代著作权法体系中应当继续坚持“人类中心主义”的立法精神,以人為本,通过强调“人”的价值、保护“人”的权益来刺激作品创作,促进我国精神文明建设的繁荣。最后,人工智能和法人存在本质区别,不能简单等同。法人能作为拟人化的法律主体存在是因为法人最后依然是由人组成,法人背后的人的本质没有改变。而人工智能则不同,其背后没有可以直接追责的自然人主体,因此不能简单参照法人制度将其拟制为法律主体[11]。

三、人工智能著作权法定主体资格“可能性”之否定

赋予人工智能著作权法定主体资格与我国现行著作权法体系之间有着无法调和的矛盾,两者对于“主体”的界定有着根本的不同。肯定人工智能著作权法定主体资格者推崇在新的时代背景下对著作权法中“主体”的范围进行扩充,而我国著作权法作为作者权体系则坚持著作权法定主体“人身性”的本质属性,认为著作权是一种自然权利,是作者对于自己人格的延伸,应该专属于人类作者[12]。

根据我国《著作权法》之规定,著作权法定主体资格的取得有两种途径:一是通过智力创作的事实行为而成为主体的自然人作者;二是基于法律规定的主观拟制而被视为主体的法人作者[8]。下文将从人工智能既不能作为人而成为著作权法定主体也不能作为非人被拟制为著作权法定主体两方面进行分析2。

(一)人工智能不能作为人而成为著作权法定主体

所谓人工智能,不过是指能够代替人类去执行任务的机器[13]。在现今发展阶段,人工智能与人有着本质区别,不能作为人而成为著作权法定主体。理由主要有三点:第一,人工智能不具有自主意识;第二,人工智能不具有自由意志;最后,人工智能仅仅是作为一种手段而非目的存在。

1.人具备自主意识,人工智能不具备

首先需要承认的是,人工智能确实具有一定的自主性。AlphaGo可以通过对棋谱的学习战胜李世石,微软小冰可以通过对古今诗集的学习写出新的诗句。但这仅仅是人工智能自主性的体现,而不能证明人工智能已经具备了自主意识。

首先,“把自己当作别人,又把别人当作自己,自我意识就是这样一种双重意识。”[14]而对于人工智能来说,它也许可以通过模仿来“创作”,也许可以基于复杂的算法和程序通過图灵测试达到以假乱真的效果,但它无法意识到“别人的”与“自己的”之间的差别,无法明白什么是“别人的”什么是“自己的”,因此它并不具有自主意识。其次,自主意识强调的不仅仅是高阶的智慧能力,它更多地潜藏在人类那些所谓的“无意识的技能和直觉”之中。所有的表象都是深层次的反映,所有的“不知所谓”都是因为有不为人知的理由,所有的“无意识”也都有根植于潜意识中的自主意识的支撑。而根据莫拉维克悖论,人类所独有的高阶智慧能力只需要非常少的计算能力就可以模仿,但是无意识的技能和直觉却难以通过计算能力做到。因此,“要让电脑如成人般地下棋是相对容易的,但是要让电脑有如一岁小孩般的感知和行动能力却是相当困难甚至是不可能的”。人工智能也许可以通过强大的计算而获得一定的智力,但永远无法通过模仿而获得人类独有的自主意识。综上,人工智能虽拥有一定的自主性,但并不具备也不可能具备独属于人类的自主意识,因此不能作为人而成为著作权法定主体。

2.人具备自由意志,人工智能不具备

主体的依据不是客观上有形成某种结果的能力,而在于有决定是否通过某种行为产生特定结果的自由,从而基于自由选择,承受相应的权利、义务、责任[9]。人类具有自由意志的依据就在于人可以在自然规律之下进行有选择、有目的的认识活动[15]。人工智能不具备自由意志的原因主要有两点。

第一,与人类不同,人工智能从被创造开始就具有了“人造性”的特征。正如刘宪权所说“自然人的‘智能来源于生命,不依赖于任何科技,更不需要精密的制造和加工,智能机器人的‘智能来源于人类精密的制造和加工,制造和加工过程中的任何偏差都会导致智能机器人的‘智能上的瑕疵。”[16]人造性意味着人工智能不仅要受到自然规律的约束,而且还要受到人类本身意志3的约束。因此人工智能的“意志”可以被理解为基于人类意志的“二次意志”,不同于人类的“一次意志”4。正所谓,“谈论机器的智能,就像在谈论人的叶子”[17],人工智能永远只能作为人类的附属品,而不能成为独立的法律主体而存在。第二,自由意志并不等同于精密计算后的最佳选择,它是感性和理性的混合产物。人工智能的判断和选择是基于庞大的数据收集和逻辑运算后的结果,它致力于在无数可能性中选择最优解。但是人类的自由意志远不是冰冷的计算,它有时甚至体现为一种“明知不可为而为之”的孤勇悲壮。倘若将人类的自由意志物化为人工智能的逻辑运算,拾金不昧可能会变成一种程序错误,舍生取义可能会被认定为感染了病毒,千万年流传下来的情感和美德可能会因在运算中“报错”而被抛弃,这是不可取并且可怕的。

3.人是目的,人工智能是手段

康德的著名理论“人是目的”明确表明,人作为“有理性的生灵”本身就是目的,不能仅成为“供别人使用的手段”[18]。人不是机器,人有其尊严和理性。人不仅可以对自然进行理性思维,而且可以按自己的意志去利用自然,把自然作为实现自身目的的手段,在自然中达到自由[19]。然而,与人类的本身即目的不同,人工智能仅仅是人类为了实现某些目的的手段。人工智能本来就是由人类制造和加工出来的,其存在的目的和价值也是满足人类的需求,辅助或替代人类完成特定的工作和任务[20]。扫地机器人是为了保持清洁,无人驾驶机是为了减少人力负担,每一项人工智能都是作为特定目的的实现手段而存在,这是在其被创造之初就已经决定的。具体到著作权领域,人是具有创造力的,可以进行与众不同的选择或判断,形成个性化的表达,而那些配置计算机程序的机器只是创作的辅助手段[21]。因此,人工智能生成“作品”的行为,与人类有目的、有意识地创作作品的行为的意义和性质是完全不同的,其仅仅是作为手段,为完成人类的指令而存在。

(二)人工智能不能被拟制为著作权法定主体

“人类自古皆结成团体而生存,但团体人格在法律上的确认却经历了漫长的历史岁月”。团体等非人形态的人格(即法人和其他社会组织)想要在法律上得到确认必须满足两方面的要求,即必要性和可能性。

1.不具备必要性

将社会团体等非人形态的组织赋予法律人格,将其拟制为法律主体,必须符合社会发展的需要,并产生较大的社会价值。

将非人形态拟制为法律主体需要满足“便于其参与法律交易,并通过其财产独立达到承担责任的限定化,进而形成法人的自主和竞争能力,促进社会进步和经济发展”[22]。然而,赋予人工智能著作权法定主体地位并不能达到限定责任承担的效果。赋予人工智能著作权法定主体地位的起因是希望通过给予人工智能法律拟制地位来使其可以独立于自然人主体自由支配财产并承担相应法律责任。但人工智能不具备自主意识和自由意志的固有属性使其并不能独立支配其财产、独立承担责任,即使赋予其著作权法定主体地位也无法实现制定该制度的初衷。机器人无论以何种方式承担责任,最终的责任承担者都是人,这使赋予其法律人格多余并且毫无必要[23]。因此,将人工智能拟制为著作权法定主体并不具备必要性。

2.不具备可能性

人工智能和法人有着本质的区别。第一,人工智能和法人与自然人联系的紧密程度不同。法人与自然人的联系极为紧密。法人源于人的集合,法人意志的表达、责任的追究和利益的共享都与法人背后的人有着密不可分的联系[15]。而人工智能与自然人的联系要明显低于法人与自然人的联系。法人(单位)与人工智能的重大区别在于,法人(单位)总是“通过”人类来运营,由人来组成董事会,且董事会的行为被归结为单位的行为[24]。而人工智能与自然人之间却没有这一层联系,在人工智能被自然人创造出来之后,人工智能与自然人之间固有的联系就已经终止,后面仅会有利益联系,不会像法人一样,法人的本质属性使其永远保留与自然人之间的固有联系。第二,人工智能和法人的追责主体不同。就法人来说,法人的法定代表人通常是自然人,在财产共享的同时,还有“撕破公司面纱”的制度用以追溯到法人背后的控制人(即自然人),在法人犯罪时,也存在双罚制,可以追究直接责任人员的责任[15]。而就人工智能来说,其本质上只是一系列的代码[25],缺乏作为组织成员的人类,导致其背后的责任承担主体也不明确。因此,人工智能和法人具有本质不同,其并不具备被拟制为著作权法定主体的可能性。

综上,人工智能并不满足成为著作权法定主体地位的构成要素,不具备成為著作权法定主体的可能性。事实上,在“人类中心主义”之下构建的人类法律制度中,只有人类才能成为法律主体,一切非人类之有机物和无机物,均为人类权利之客体,人工智能也不例外[11]。即使人工智能可以基于深度学习而生成具有作品外观的思想表达,这种自我学习、自我思考、自我输出成果的过程,似为某种意义上的创作,但在著作权法框架里无法成就其主体资格[8]。著作权法从立法之初就以保障著作权人的权利实现和激励创作作为制度目标,无论从著作权法的体系构建、权利归属还是从著作权法的功能来看,都是围绕着人类的创作活动展开,即使是将法人或其他组织视为著作权人的情况下,也是为了保护投资者的利益,最终还是要实现激励人创作的目的[1]。法律制度本身是人为构建的体系,是人的体系;社会是以人为中心的社会,法律是人的法律[26]。我们在考虑能否赋予人工智能著作权法定主体地位时必须谨记人是一切法律制度和法律价值的基础和前提,是法律的最终归宿。

四、人工智能著作权法定主体资格“必要性”之否定

必要性并不是针对一个法律概念的构成要素进行分析,而是在法律效果、政治效果和社会效果之间进行利益平衡和价值选择,因此其单独考虑时并无法作为确定人工智能著作权法定主体地位的充分证据。但是,必要性的价值在于强调了法律条文和社会现实之间的联系,使对于人工智能著作权法定主体资格的讨论可以落脚于实际而非浮于空中楼阁,并在一定程度上补强可能性的证明力度。因而本文将必要性与可能性并列,作为证明目前阶段人工智能并不具有著作权法定主体资格的两个论证角度,以期使论证更加充分。

(一)现行著作权法体系足以应对现实的需要

能够在现有法律框架下解决人工智能带来的新问题,就应该避免引入新主体和新规则,以保持法律制度的稳定性和延续性[11]。在人工智能著作权法定主体资格的问题上,持肯定论观点学者主要是通过保护相关人的利益以增强其继续创作、继续投资的积极性。但这一目的并非只有扩张著作权法上的主体范围才能实现,人工智能相关人的利益在我国现有的著作权法体系内就已经能得到很好的维护。保护人工智能生成物的目的不是为了保护冷冰冰的机器,而是为了保护机器背后付出了智力劳动的鲜活的人。人工智能仅是作者手中的“笔”,也许比普通的笔更加顺手一些,但最终呈现出来的作品还是取决于握笔的人。我国现行著作权法体系完全可以保护人工智能相关人的合法权益,因此没有必要再引入新的主体、新的规则对其进行保护。

(二)未来只是未来,法律不应过分先于现实的发展

法学研究是为了解决现实问题,即使是前瞻性的研究,也需要建立在技术发展的现实可能性基础之上[21]。就目前的技术发展而言,人工智能不应当具有著作权法定主体的资格。目前人工智能的形态仅仅是一套比较高级的算法程序,其在生成最后结果的过程中并不能体会从事该项活动背后的含义和价值,也不能从整体上理解“创作”所带来的权利义务关系的产生与变更,其仅仅是依照人类事先输入的海量代码程序,对号入座、按图索骥地输出相应的结果。人类虽不能完全预测和操控最后结果的产出,但人工智能依然是按照最初设定的程序选择和生成结果。相同的输入会得到极其相似的输出,且相似输出的数量有限,具体会出现哪个结果完全是纯粹的概率学问题,并非是人工智能运用自主意识独立选择的结果。因此,现阶段人工智能的内容产出过程并非是一种创作性表达,而仅仅是一种基于数据库数据加工的选择,因而不具有著作权法定主体的资格。另外,在民法体系下,法律鼓励和提倡权利主体积极行使自身权利,而非消极地“躺在权利上睡觉”(例如民法中的诉讼时效制度)。因此,当人工智能发展到能理解什么是权利义务并能主动向人类要求法律主体资格之时[11],再讨论是否要赋予其法律主体地位才有现实意义。

(三)强行赋予人工智能著作权法定主体资格不利于创作领域的可持续发展

强行赋予人工智能著作权法定主体资格将破坏现有创作领域的市场结构及运转生态,不利于人类精神文明的协调可持续发展。人工智能优于自然人的地方就在于其难以企及的“创作”速度,一套算法可以对应无数创作物的高效产出。而在市场经济中,商品的价值量取决于社会必要劳动时间,社会必要劳动时间一致的情况下,个别劳动时间少的商品生产者将因成本低于其他商品生产者而在市场中胜出。在著作权领域,无论是出于对作者创作的保护,还是出于对作者再创作的激励,都会采取赋予作者一定专有权的方式,使其在市场中能够处于优势地位而获取更多利益。倘若强行赋予人工智能著作权法定主体资格,人工智能必将因其低廉的成本和迅速的产出而抢占大量的市场份额,挤占自然人(或法人)作者在市场竞争中的生存空间。在市场经济中,呕心沥血的李贺比不过只要有数据库就能轻松产出人工智能,一生一书的谈迁也比不过只要有程序就能高效运算的算法。因此可以推知,假如赋予人工智能著作权法定主体资格,在市场淘汰机制的运作下,很快创作领域就会仅剩下人工智能的创造物而不见自然人的作品了。并且,人工智能之所以能产出类似于自然人的作品,是基于对无数自然人作品的模仿,假如市场上仅剩人工智能的创造物,那么下一代人工智能的数据库将无法更新,其仅能对之前模仿的产物进行二次模仿,这样创作领域将严重的同质化,人类文明也将因失去创新而停滞不前。

五、人工智能相关人权利保护的法律对策

探讨人工智能的保护问题从来都不是为了保护冰冷了机器,而是为了透过机器保护人工智能背后有血有肉的人。我国现行著作权法体系完全可以对人工智能相關人(即人工智能程序的开发者、所有者、使用者等)的合法权益进行有效保护,没必要增设新的主体、新的规则。

(一)人工智能生成物可以构成著作权法上的作品

首先需要明确的是,否定人工智能著作权法定主体资格不等于否定人工智能生成物构成著作权法意义上作品的可能性。著作权法中,主体和客体确实相互联系,彼此关联,但两者其实是并行关系,相互独立,一者并不需要以另一者的存在为前提。根据我国《著作权法实施条例》第2条的规定:“著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。”由此可知,要成为著作权法意义上的作品需满足三个条件,即属于文学、艺术和科学领域、能以有形形式复制和具有独创性。所属领域和有形形式复制都是着眼于作品的外在表现,是作品的形式要件。而独创性则强调作品的内在本质,是作品的实质要件。因此,衡量人工智能生成物是否可以构成著作权法意义上的作品应从其独创性入手,考察其是否满足著作权法中作品独创性的标准。

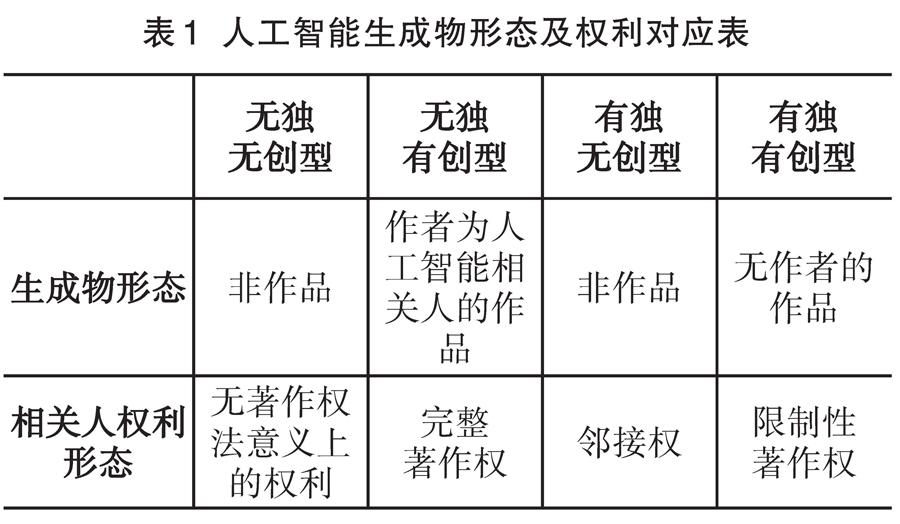

独创性可分两个角度考虑,即“独”和“创”,“独”是指创作的独立性,“创”是指创作的创新性。因此,人工智能生成物就对应了四种不同形态,即“无独无创型”、“无独有创型”、“有独无创型”和“有独有创型”。“无独无创型”是指在人工智能“创作”的过程中,人工智能相关人发挥了较大的作用和价值,且其生成结果没有达到著作权法中关于创新性的要求,此类生成物不能成为著作权法意义上的作品,人工智能相关人也不能享有相应的著作权法上的权利。“无独有创型”是指在人工智能“创作”的过程中,人工智能相关人发挥了较大的作用和价值,但其生成结果达到了著作权法中关于创新性的要求。在此类生成物的生成过程中,人工智能仅仅起到工具的作用,主要是人工智能相关人在创作,因此该过程应被视为人工智能相关人的独立创作,该生成物构成人工智能相关人的作品,对其的保护方式也和著作权法规定的普通情况一致。“有独无创型”是指在人工智能“创作”的过程中,人工智能相关人基本没有发挥任何作用和价值,但其生成结果没有达到著作权法关于创新性的要求。这种生成物虽无法构成著作权法意义上的作品,但人工智能相关人的权利可以通过邻接权保护。“有独有创型”是指在人工智能“创作”的过程中,人工智能相关人基本没有发挥任何作用和价值,且其生成的结果达到了著作权法关于创新性的要求。此种生成物构成著作权法意义上的作品,但其属于限制性作品,人工智能相关人仅能享有限制性的著作权。

(二)人工智能“创作”的作品为限制性作品

人工智能“创作”的作品即“有独有创型”人工智能生成物,其是著作权法意义上的作品,但是属于限制性作品。我国著作权法归属于作者权体系,因此著作权可分为著作人身权和著作财产权两部分。著作人身权,即作者的精神权利,强调作品是作者人格和精神的延伸。因此著作人身权必须附着于作者,以作者生命的存续为前提,不可转让。而著作财产权仅是一种经济权利,强调的是权利主体在市场竞争中排他性获利的优势地位,可以转让,无须附着于作者,仅依附于作品即可。著作人身权和著作财产权可以分离而存在。例如,在职务作品中,当自然人主要利用法人的物质技术条件进行创作且由法人承担责任时,著作财产权属于单位,但自然人依然享有署名权等著作人身权。因此,对于“有独有创型”人工智能生成物的权利范围,其因“创作”主体不具有著作权法定主体地位(“创作”主体为人工智能,人工智能不具备著作权法定主体地位)而不存在涵盖著作人身权的可能,但其因满足著作权法中独创性的标准而可以构成著作权法意义上的作品,因此可以涵盖仅需附着于作品的著作财产权。因此,“有独有创型”人工智能生成物属于限制性作品,其权利主体为人工智能相关人,其享有的著作权仅包括法定的12种著作财产权,而不包括著作人身权。

(三)纠纷解决思路

有权利就有救济,在明确了不同形态的人工智能生成物所对应的人工智能相关人所享有的不同的权利之后,人工智能相关人的权利保护仅需要在著作权法内按图索骥,依据不同的权利形式选择不同的权利保护途径和程序,在此便不再赘述。总之,有关人工智能相关人就人工智能生成物的权利保护问题在现有的著作权体系下都可以找到对应的保护和规制路径,因此无须设置新的制度来解决已经有解决途径的问题,一意孤行赋予人工智能著作权法定主体资格只会浪费司法资源。

此外,除了依据著作权法的相关规定保护人工智能相关人的权利外,还可以依据反不正当竞争法和当事人之间的合同约定解决纠纷。就当事人的合同而言,我国可以类比国际贸易术语规则,在实践中就人工智能相关人权利的关键问题形成若干交易模式,每一模式都具体规定了交易双方在关键问题上的权利和义务(如著作财产权的种类、权利期限等),当事人在签订合同时仅需要自行选择模式即可。因为人工智能生成物实际上涉及到算法、程序等专业知识,采取确定的模式可以一定程度上弥补交易者在专业知识上的不足,这样不仅可以简化交易手续、缩短交易时间,还可以减少因理解不一致而引发的纠纷,同时在纠纷产生时因有确定的模式而便于纠纷的迅速解决。

结 语

就实际来看,法学界易犯的毛病不是过于保守,而是轻率革命[9]。人们很容易看到事物表面的变化,却难以透过变化把握不变的本质。在科技发展日新月异的今天,新现象和新变化层出不穷,倘若一出现新事物就要扩充法律,无疑会造成法律的冗余,更会损害法律的稳定和尊严,给人们带来不必要的焦虑。因此,在把握现有立法意图和精神的基础上,通过法律解释方法把未来可能遇到的问题纳入到现有的理论框架之内,在把握整体结构的基础上对个案的细节提供解决思路和切入点,远比一味提倡法律扩张,对还未出现的新事物进行过于具体的制度设计更有实践意义和价值。

正所谓,技术有变,法理有常[9]。倘若琐碎地、原子化地看待每一个事物,必然会被盲目的想象与光怪陆离的现状所束缚和捆绑,只有在规则中体会法理,在变化中把握不变,站在一定高度上,用整体的眼光去看问题,才能以不变应万变,在繁杂的现实中看清问题的本质,在多變的历史洪流中把握永恒的立法精神。

参考文献:

[1] 李俊.论人工智能生成内容的著作权法保护[J].甘肃政法学院学报,2019(4):77-85.

[2] 匡俊.论人工智能创作物著作权法保护[J].中国出版,2020(18):63-67.

[3] 李伟民.人工智能智力成果在著作权法的正确定性——与王迁教授商榷[J].东方法学,2018(3):149-160.

[4] 刘银良.论人工智能作品的著作权法地位[J].政治与法律,2020(3):2-13.

[5] 王迁.论人工智能生成的内容在著作权法中的定性[J].法律科学(西北政法大学学报),2017,35(5):148-155.

[6] 易玲,王静.论人工智能生成内容著作权法保护[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019,43(6):69-73.

[7] 熊琦.人工智能生成内容的著作权认定[J].知识产权,2017(3):3-8.

[8] 吴汉东.人工智能生成作品的著作权法之问[J].中外法学,2020,32(3):653-673.

[9] 李琛.论人工智能的法学分析方法——以著作权为例[J].知识产权,2019(7):14-22.

[10] 汪信砚.现代人类中心主义:可持续发展的环境伦理学基础[J].天津社会科学,1998(3):53-58.

[11] 许春明,袁玉玲.论人工智能的法律主体性——以人工智能生成物的著作权保护为视角[J].科技与法律,2019(2):118.

[12] 吴雨辉.人工智能创造物著作权保护:问题、争议及其未来可能[J].现代出版,2020(6):37-42.

[13] 郭如愿.论人工智能生成内容的信息权保护[J].知识产权,2020(2):48-57.

[14] 邓晓芒.哲学起步[M].北京:商务印书馆,2017:72.

[15] 韩旭至.人工智能法律主体批判[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2019,43(4):75-85.

[16] 刘宪权.对强智能机器人刑事责任主体地位否定说的回应[J].法学评论,2019,37(5):113-121.

[17] 皮埃罗·斯加鲁菲.智能的本质:人工智能与机器人领域的64个大问题[M].任莉、张建宇译.北京:人民邮电出版社,2017:108.

[18] 康德.法的形而上学原理——权利的科学[M].沈叔平,译.北京:商务印书馆,1991:48.

[19] 陈金全.人是目的而不是手段——康德法治论解读[J].法学家,2005(3):47-54.

[20] 贺栩溪.人工智能的法律主体资格研究[J].电子政务,2019(2):103-113.

[21] 王迁.如何研究新技术对法律制度提出的问题?——以研究人工智能对知识产权制度的影响为例[J].东方法学,2019(5):20-27.

[22] 尹田.民事主体理论与立法研究[M].北京:法律出版社,2013:154-155.

[23] 郑戈.人工智能与法律的未来[J].探索与争鸣,2017(10):78-84.

[24] 霍斯特·艾丹米勒,李飞,敦小匣.机器人的崛起与人类的法律[J].法治现代化研究,2017,1(4):62-71.

[25] 刘强.人工智能对知识产权制度的理论挑战及回应[J].法学论坛,2019,34(6):95-106.

[26] 曾白凌.目的之“人”:论人工智能创作物的弱保护[J].现代出版,2020(4):56-64.

The Negation of the Artificial Intelligence's Qualification of Legal Subject in Copyright Law of the People's Republic of China

Yi Ling, Yin Siyuan

(School of Law, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: The rapid development of artificial intelligence has brought many impacts on the system of the copyright law. It is necessary to make clear whether artificial intelligence has the qualification of legal subject in Copyright Law before solving specific problems. Views of affirming the artificial intelligence's qualification of legal subject in the academia all have their deficiencies. At the present stage of the development of artificial intelligence, it is neither possible nor necessary to endow artificial intelligence with the qualification of legal subject in Copyright Law. China's copyright law should continue to adhere to the original legislative intention of the author's right system and the legislative spirit of "anthropocentrism", emphasize the value of "human", protect the rights and interests of "human", and deny the subject qualification of artificial intelligence. The copyright law should not be in a hurry to change and expand blindly, but should focus on solving new problems under the existing system.

Key words: artificial intelligence; copyright; legal subject; subject suitability; legal countermeasures