健身App用户的具身性媒介实践与身体问题的自我建构

〔摘要〕 具身传播是近来传播学研究的前沿话题之一,现有研究主要围绕人与技术的关系、离身与具身观念以及推进传播学研究的革新等问题进行相对宏观的理论探讨,而健身App的运用作为当前最能体现“心智、身体以及环境三者一体化”的具身性媒介实践的典型经验,亦得到了一定关注。本文通过对三款主流健身App用户的实证观察与访谈,从“健身打卡”和“社会交往”讨论了其如何通过具身性的媒介实践完成身体问题的自我建构。分析了用户一方面定期使用健身App,将直接的身体经验转化为即时直观的媒介呈现,进行主动的自我身体记录与管理;另一方面通过在健身App中的社交行为,建构认知机制并相互影响,将群体标准与自我标准进行相互转化。

〔关键词〕 健身App;技术具身;媒介实践;自我建构

〔中图分类号〕G206.7 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2021)05-0206-07

〔作者简介〕付若岚,四川大学文学与新闻学院专职博士后,四川成都 610064。

一、引言

近年来,人们日益将健身活动渗透至以手机App为依托的日常生活场景当中,使用健身App进行锻炼以及一系列交流互动成为社交媒体中的主要图景之一。既往人们的运动健身行为主要是相对感性而主观的身体经验,人们凭借身体感知衡量自己所开展的运动锻炼成效,但是运动健身类App及与对其目标用户运动锻炼行为的介入使得媒介用户的健身运动被更加精确而直观地量化,用户个人锻炼行为的一举一动均被App实时监测与记录,在运动过程进行中与结束过后均于媒介设备端得以可视化具象呈现,并被用户交流分享。身体/运动的媒介化正是基于移动端革命的发生和运动类App的迅速普及,既往的身体经验由此具有媒介实践的属性。

具身传播是近来传播学研究的前沿话题之一,现有研究主要围绕人与技术的关系、离身与具身观念以及推进传播学研究的革新等问题进行相对宏观的理论探讨,而健身App运用作为当前最能体现“心智、身体以及环境三者一体化”①的具身性媒介实践的典型经验,亦得到了一定关注。使用健身App监测、记录与分享日常运动是具身传播研究的典型案例之一。此前已有少量研究从身体与技术的角度,探讨运动相关媒介物与感官接合及其对身体的形塑,正如唐·伊德所说的:“在我们的知觉和所有古人的知觉之间,有一个本质性的、从技术上具身的差别。我们的知觉不是直接的, 而是有中介的。”②研究主要从技术哲学出发,认为人们的锻炼行为需通过特定媒介方可开展是技术具身及其所导致的运动媒介化程度不断强化的结果,其根本在于技术对于人体知觉的嵌入与重塑。进而注意到在“数据不会说谎”的底层心理机制下,由于健身App直观具象而客观精准的可视化数据呈现,用户对于身体数据的记录产生相当程度的依赖,甚至产生对自身原有感知的不信任。类似研究还包括在基特勒的“技术座架”理论下关注智能可穿戴设备作用于人们日常生活中“身体数据化”的媒介逻辑,即新的数据权威代替了旧的专家权威,影响了人们对自我的认识。③除此之外,关于健身App的研究大多从使用与满足、符号互动论、健康传播等理论视角对其传播策略、传播效果进行个案分析。鉴于此,本文主要从偏中观和微观的层面,用实证观察与访谈的方法,从健身App用户与自身的关系以及用户与社会的关系两个方面,回应人们在使用健身App的过程中如何通过具身性的媒介实践形成身体问题的自我建构。

二、研究设计与解释框架

本研究首先通过参与式观察分别对主要的几款手机健身App进行了长期的使用与了解,着重考察了课程类型、功能设置、适用人群和社交方式等方面。在此基础上综合比较,选择了用户基数较大、社群互动良好、课程内容丰富的Keep;适合健身基础薄弱人群、课程灵活、沉浸式体验的Bonbon Fit;以及以器械训练为主、真人录制、讲解详细的Fit Time三款健身App。

为了分析运动的媒介化对用户身体认知产生的影响,访谈围绕用户如何使用健身App进行具身性的媒介实践以及社会交往展开,以回应以下两个问题:健身App的即时记录与呈现等功能是否有助于提升人们的日常锻炼?健身App中的社会交往对人们身体的自我建构产生了何种影响?

经过筛选,本研究对以上三款健身App的45位用户进行了访谈,对访谈资料进行了分析。受访者中男女比例基本一致(男性21人,女性24人);年龄在19到51岁之间;在健身基础方面,既涉及从事教练等职业健身人士,长期坚持健身并长时间使用健身App的爱好者和有一定基础的人群,也涉及刚刚开始关注健身的初学者和难以保证健身时间的普通人;社会背景包括学生9人,教师8人,公务员7人,健身教练5人,自媒体从业者11人,企业员工5人。

本研究综合了解45位受访者的主页信息,根据受访者的不同情况,分别采用了私信、微信、电话和面对面的访谈方式,并根据受访者的回答内容适当地补充提问,具体包括以下问题:

Q1:你通过何种方式或途径了解到该健身App?

Q2:你为什么使用健身App进行运动?

Q3:你使用健身App进行运动的时间和频率是多少?

Q4:你有意识地规律使用健身App记录你日常生活中的运动行为吗?

Q5:你使用健身App進行运动的效果如何?

Q6:你为什么在健身App中发布自己的相关信息?

Q7:你主要发布哪些内容的信息?

Q8:你会关注健身App中其他人的情况吗?你会和他们互动交流吗?

Q9:其他用户发布的信息对你有怎样的影响?

Q10:你是否有过在健身房或其他线下请私教进行指导的经历,与使用健身App相比有哪些区别?

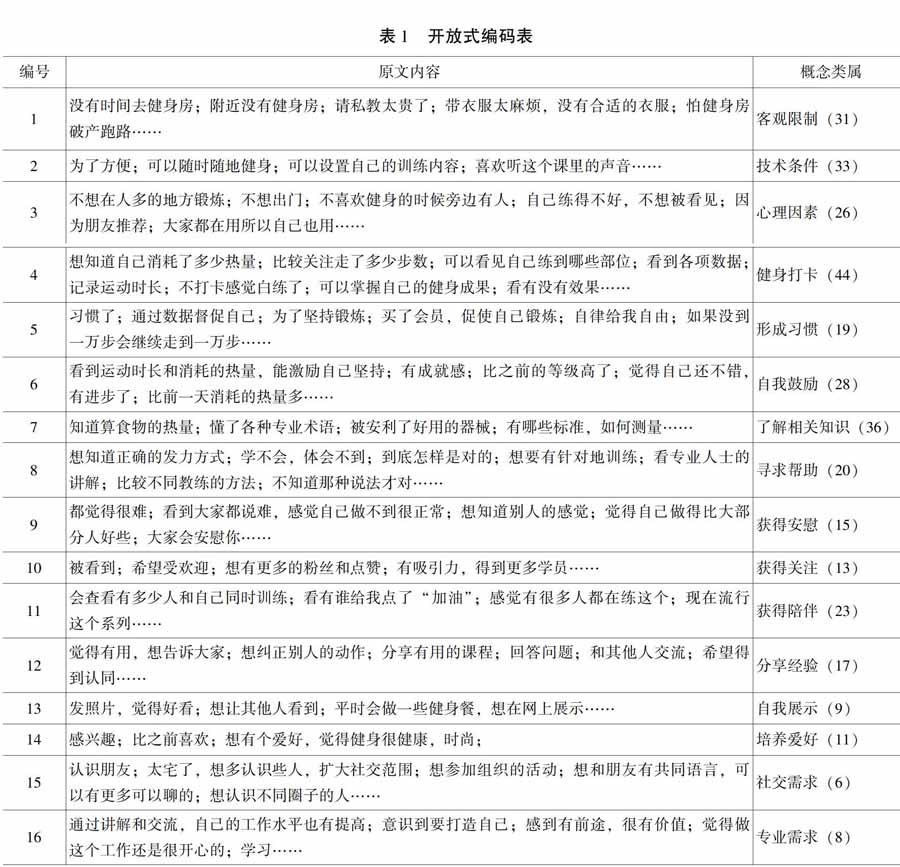

通过对访谈内容的整理和分析,对关于受访者使用健身App动因的相关内容进行开放式编码,其中的概念化归纳和部分访谈原文如下:

在此基础上,为进一步调整在访谈内容中出现的范畴,归纳能够反映健身App用户身体问题的自我建构相关的主要概念类属,进行了如下主轴编码:

根据以上两个阶段的资料整合和概括,结合身体问题形成的身体经验和外部条件,总结出对于健身App用户通过具身性媒介实践进行身体问题的自我建构的过程:

身体不仅是物质实体的“肉体”,而且在其媒介呈现的过程中成为被自身客体化的“身体”;人们使用健身App的活动既是基于個人身体感受而进行的具身性实践,也是受到外部环境影响下身体与其他身体之间的相互体验。④如前所述,人们使用健身App的因素是复杂的,尽管媒介技术的驯化和数据逻辑对身体内部的日益渗透是人们选择和依赖健身App的主要原因⑤,但不可忽视的是,就像“自律给我自由”所号召的那样,人们都具有倾向于通过各种行为积极地使自身得到发展和成长的动机。⑥甚至有不少受访者表示由于时间和金钱等客观条件的制约以及不愿在公众场合进行健身活动等主观因素而使用健身App。并且无论出于何种动因,使用健身App的确促进了人们的运动健身行为。

另一方面,健身以及身体健康的标准由特定群体的规范决定,此外部环境对人们能否实现其内在动机有着重要影响。⑦人们的健身知识主要通过App中的社交获得,并且通过广泛使用发布、评论、鼓励等独有的社交功能,人们对于健身/身材产生了显著的情绪变化,即在这一过程中获得了对自身身体的认知评价、目标内容以及安慰、鼓励、陪伴等心理需求。⑧据此,以下具体从“健身打卡”和“社会交往”两个方面分析人们对于身体问题的自我建构。

三、健身打卡:具身性的身体记录与管理

用户形成了类似“上班打卡”的“健身打卡”行为,即在媒介用户对于健身App加以使用的过程中,实际以媒介应用作为镜面对其自我进行“镜中我”的呈现与“自反性监视”⑨,进而以App所呈现的“客我”建构起对于“主我”的身体认知与管理,这一行为便是人们与自我关系的集中体现,人们通过各种身体训练形成习惯,融合身体与意识。⑩相较于以往研究提出的媒介技术对用户个人的“截肢”等观点,本文认为用户对健身App的使用具有较强的主动性。

正如受访者们普遍表示养成定期/每天观测自身运动数据的习惯,部分受访者在运动数据未达到预期的情况下会继续运动,诸如希望“步数超过2万步”“达到燃脂心率”或“吃够基础代谢”等,并且在这一过程中获得成就感。也有一部分受访者表示根据自己的具体情况,不会完全按照预期的目标完成,甚至往往因为太累而很长时间都没有健身。媒介技术具身化的信息获取与呈现使得健身App的使用者们不必再费力通过对于身体主观而刻意的感知进行自我身体的认知与了解,也同时将其开展身体运动的可能性延伸至更为广阔的时空范围内,正如内容观看的碎片化一样,健身行为也是碎片化的。Keep与Fit等App尚且需要使用者们专门打开与开启记录方才开始运作,而微信运动与可穿戴设备甚至无须用户专门操作便无时无刻不在对用户个人身体信息与数据进行记录。

与身体相关的媒介应用实际在与用户身体不断深度融合的现实下对用户身体经验进行媒介呈现。不难发现,对于任何一位具体的用户而言,自己一日之内所行走的具体路程长度的经验感知尚不及其打开手机上的“微信运动”所能够直接看到的数字呈现那样直观与具体;媒介用户在手机健身App的接触与使用过程中,由于得以实现“技术、空间与身体三者共同在场”[11],以与用户身体所绑定的设备移动轨迹作为媒介用户的运动记录加以数据化与可视化的呈现,并通过对用户个人的具身接触获取用户使用健身App开展运动行为过程中的心率等身体动态数据,在设备的显示端亦进行数据的反馈;人们在开展运动健身行为中“顺便”使用App加以记录愈加频繁,甚至最终将两种行为相互绑定,即“凡运动必用App”,用户个人的运动锻炼行为便自一种纯粹的身体经验被逐渐附加上“媒介呈现”的性质,伴随发展进程推进而日益透明化的媒介技术作为“生活的肌理”[12]亦嵌入用户个人的运动锻炼过程,对用户身体进行动态监测与实时反馈。纵使用户并未在刻意地使用(观看)手机等移动终端,其中的健身App亦始终处于打开状态下,对其用户的身体与运动数据进行记录,由此使得其具身性与在场感的营造效果愈加强化。

虽然较之身体的直接经验感受,媒介所呈现的身体实际只是一连串冰冷死板的数据,并不足以精准描摹出每位媒介用户个体差异化的身体状况。然而即便未经由媒介的呈现而以身体经验的感知作为对自我身体的认知建构依据,人们也由于受制于身体经验直接感知的主观局限性而难以建立起对于自我身体的清晰认知,而健身App等媒介应用的确足以令用户凭借其具身化的媒介技术呈现特定维度的数据信息建立起对于自我身体精准全面的认知。人们在认识自我身体的过程中,实际并不需要身体经验全面但是主观而模糊的信息获取,而是以具身化的媒介技术相对片面但是客观而精准的数据呈现作为身体认知建构的标准更为直观而清晰。

由于媒介用户对数据呈现的接受和习惯,于日常运动锻炼过程中使用App等各种运动健身媒介应用对自我身体的实时动态进行监测与呈现,其实际亦为用户个人对其自身进行过相关行为的记录与证明。不论是打开媒介应用进行特定运动行为的自动记录,还是进行拍照并发布特定社交内容进行打卡,实际都是用户将原本于线性时空中转瞬即逝的身体经验转化为能够突破时空限制而得以长期保存与即时调取查看的媒介实践,即媒介内容文本的生产过程。

但不论具身化的媒介技术对用户个人的身体进行何种形式的反馈呈现,用户个人的身体本身才是媒介的呈现与传播对象,运动健身App在用户每次于特定时空中的运动锻炼行为完成过后所呈现的数据与信息最终来源于用户的身体本身,物理空间中实体的肉身与媒介建构的虚拟空间中被呈现的身体二者彼此重合,故而之于相关用户而言,媒介所呈现的Bmi、体脂率与肌肉率等信息内容就是对其实体肉身的刻画与描述,由此能够凭借对于虚拟空间中被媒介呈现的身体的认知建立起对于自己实体肉身的认知。

在媒介用户对其自我身体建立认知的过程中,健身App等媒介应用实际“使不可见之物隐喻式地显现为在场之物”[13],由于身体直接经验感知的模糊性与主观性,自我身体之于既往的人们而言实际为“不可见之物”,若需使之“可见”则需专业化仪器设备的体检测量,而媒介技术的具身化发展使得将身体“可见化”的过程变得普及,并且“运动-健康”的媒介逻辑对有关健身的科学话语的规模性征用,克服媒介用户以往健身知识的模糊与零散状态,以健身App等媒介应用作为权威的知识提供者与信源。既往僅可凭借经验感知认知自我身体的人们在技术具身作用下变为“赛博格(Cyborg)”[14],“当一切都可以转化为信息,人和机器之间其实也没有那么大的不同”[15],这不仅是媒介技术对用户身体的嵌入与其人体器官感知功能的延伸,亦是用户个人的身体朝向媒介及其所建构的虚拟空间的嵌入。现实肉体的身体经验转瞬即逝而“缺席”与“离场”,但是嵌入媒介所构建的虚拟空间便得以长时间“在场”,媒介用户于运动健身App所进行的每一次自动记录与拍照打卡行为实际均在延长与强化自我身体与运动锻炼行为的“在场”,并在此媒介实践行为中不断丰富与完善自我主观映像中的身体形象。

四、社会交往:身体认知的共识与自我决定

健身App不仅能够作为其使用者进行“自我量化(quantified self)/自我追踪(selftracking)”[16]的技术工具,而且能够作为目标用户对同一平台中的其他使用者们进行自我展示的平台,即成为一种社交媒体,用户在“彼此共在(Miteinandersein)”的情境中形成对身体/身材的标准和自我认知。[17]

根据Lupton对自我追踪的五类划分,媒介用户于健身App上进行运动锻炼的记录与拍照打卡等行为不仅是出于个人目的而对内自愿开展的“私人化的自我追踪(private selftracking)”,而亦有为将其自我形象于社交媒体平台中与他人分享而进行“社交化的自我追踪(communal selftracking)”[18]的一面。

健身App使用者们的图片分享与打卡等每一次媒介接触与使用行为实际均在特定媒介平台进行自我形象的视觉呈现与塑造。具身化的媒介实践向用户呈现其所能够获取与呈现出的身体信息与数据,而作为打卡分享信息传播主体的用户个人实际依旧能够利用媒介对信息的选择性呈现功能,在作为社交媒体平台的健身App上进行图片与心得文字等内容文本的分享与上传,对身体进行部分的强调和凸显,从而向社交圈层内的其他用户部分呈现自我的身体。

而正如前文所述,由于当前媒介技术具身化的增强,媒介所构建拟态环境中虚拟的身体已然能够成为媒介用户认知自我身体的直接来源,故而在此心理认知的影响之下,媒介亦可影响用户个人的身体。作为传播主体的用户个人打卡与分享出的自我身体实际为“客我(me)”[19]的身体,为“镜中我”[20]的存在,而对此社交行为进行信息交互与反馈的其他使用者亦在对传播主体所呈现的“镜中我”进行进一步的描摹与刻画。

而不论为传播主体的自我呈现还是参与交互的信息反馈,其所针对的传播对象均为已被媒介化与虚拟化的“身体”。健身App作为一面“镜子”,对“主我(I)”在物理空间中真实存在的身体进行媒介化的呈现,但是在展示与反馈的信息传播行为中又同时影响着每位接收到相关信息的使用者对作为传播对象的“客我”身体的认知。

正如“身体”并非是不言自明的概念一样,关涉身体的标准也离不开特定的社会文化实际。在健身App上被呈现的身体与分享上传的用户身体并非全然相同却又高度重合,在其信息传播过程中,镜中身体形象的丝毫改变均有可能促使用户个人对其自我真实的肉身产生崭新的理解与进一步的运动锻炼等塑造身体实践行为。健身App的使用者通过关注、评论、点赞、鼓励与推荐等方式所进行的信息交互与传播行为使得其彼此之间逐渐建立起以追求身体的健康与美化的目标为情感纽带的用户社群,之后彼此之间传递任何对于身体的定义与塑造相关的信息均成为社群共同面临的群体压力。通过观察和访谈可以发现,健身App的评论和分享当中,不乏旁征博引的讨论和成效显著的图片对比,虽然人们的需求和感受千差万别,审美的标准也日趋多元,但最终衍生出了诸如“直角肩”“马甲线”“蝴蝶背”等一系列对于身体/身材问题的共识和认知机制。

媒介化的身体并非当下真实存在的肉体,而是通过在作为社交平台的健身App上进行展示与信息反馈等传播行为塑造出的他者化的客体,而成为对用户主体加以规训与引导的直接对象与具体目标。而不仅身体是媒介化的,运动健身行为也是媒介化的。媒介技术对于身体本身及其实践行为的呈现实际发挥着社交功能,不仅使得用户个人能够将其身体与运动锻炼行为媒介化而将之作为信息传播行为中的内容文本,进而构建整个社群所能够感知的真实存在,即对自我身体的认知。由于“虚拟身体”实际为开展呈现与展示和参与评论、点赞等信息反馈的App使用者们所共同塑造,故而受媒介化与可视化的“虚拟身体”呈现与建构影响下所建立起的对于自我真实身体的认知兼具内部心理压力与外部人际力量的双重性质,是一种典型的受服从过程控制的“受控行为”。[21]

但透明性日益强化的媒介技术在具身过程中的“消失不见”使得健身App的用户群体于经由相关应用对其身体进行信息交互的过程中确实能够获取对于身体的“能动性”感知与“控制感”满足。媒介技术的“数据化”“自动化”与“可视化”促使媒介用户精准深入了解其身体信息数据与背后解读的门槛,媒介呈现的拟态环境,即“虚拟身体”的呈现与现实空间中的物理肉体高度一致,相关用户在接触与使用健身App的过程中能够明确感受到其对于自我身体掌控与了解程度的加强。

而不仅是自主的控制感扩大与增强,由于在健身App上的社交平台中,APP使用者彼此之间实际并非开展着零和博弈的竞争,而是相互扶持、积极交流、彼此鼓励的伙伴关系,因此使用者在进行媒介化的运动锻炼与身体展示行为过程中能够经常感受到来自周围环境与其他用户的关爱、理解与支持,并产生与强化自身对于App使用者所构成用户社群的归属感。加之运动健身App上用户群体大部分是运动锻炼与身体健康的爱好与追求者,而非专业化的职业健身人员,彼此所分享、推荐与鼓励的运动锻炼方式大多于日常生活中未经专业训练即可开展,故而大多数健身App的接触与使用者均已拥有开展运动并于所处社群博取他人赞赏等积极反馈所必要的有知识与技能等基础前提。

基于Deci和Ryan提出的自我决定理论,由于自主、归属和能力满足三种基本心理需要(Basic Psychological Needs Satisfaction)均得以满足[22],健身App的使用者在App所蕴含的媒介技术与附带的社区关系的影响下而做出运动锻炼行为具备自发产生而受选择过程控制的“自我决定行为”[23]的性质,对其个体的成长、整合与幸福亦意义重大。

社会化的个人均有获得对自身相对稳定且又通常期望值较高的评价需要或欲望,在对于身体的了解与认知层面,人们既往“自我实现”[24]的需求主要经由其主观能动且相对模糊地对于自我身体与现实空间中相对狭窄的社交关系网络中意见信息的感知进行认知建构并指导自身行为。而健身App不仅相对客观而精准地使用数据等记录信息对用户身体进行具象而精准地直观视觉呈现,将既往个人难以感知到的“不自觉、不自知”的“惯常”加以凸显,同时转化为陌生化的自觉、有意识、有目的的行动[25],并且使得围绕身体塑造的社交关系拓展至更为宽广的网络社区,围绕媒介化的身体的社交关系网络中的信息交互对用户身体的塑造愈加复杂而严格,并且以更为庞大的群体规模强化其中每个用户个体对于身体焦虑(身材/健康)的群体压力。

由于媒介化的运动锻炼行为实际已在媒介化的呈现与用户的打卡与展示行为开展过程中被赋予明显的目的性,故而已经逐渐转变为一种自我身体认知机制。

五、结语

一方面,伴随具身性与透明性的强化,媒介技术对用户个人的身体具备极强的嵌入性,并通过数据呈现与信息交互等方式对其用户进行规训,也参与人们日常生活的形体塑造。媒介对于信息内容能够进行选择性呈现,不论是App对用户的数据反馈,还是用户自发的展示等交互行为,App平台“虚拟空间”中的“数字身体”实际均被局部凸显与强调,但这种客体化与非真实的身体的确能够引起媒介用户对自我身体的重视,影响媒介用户接收信息过后的决策与行为。媒介化的“数字身体”在用户群体的信息交互过程中成为群体压力与自我规训的具象目标。

运动App的使用者开展运动锻炼并运用打卡与分享等行为将之媒介化是使自身朝镜中的“数字身体”靠近的过程,其他用户的评论、推荐与鼓励等行为亦为对镜中“数字身体”进一步塑造的过程。物理空间中实体的肉身与媒介建构的虚拟空间中被呈现的身体实际不尽相同却在不断趋近于重合,使用者对于身体的認知就是App中虚拟的身体呈现与现实物理空间中真实肉身彼此不断作用的结果,而真实肉身的塑造亦为媒介技术作用的产物。

另一方面,具身性的强化使得媒介技术能够对用户身体进行个体性的具象呈现,用户个人的身体与运动行为成为媒介化的认知客体,能够在用户的打卡与分享行为中得到展示与呈现,亦能够在用户的评论与点赞等互动行为中被反复重塑与建构。运动App的使用者能够在围绕身体开展信息交互的过程中获取社交与陪伴感,亦在习惯于媒介技术具象即时的信息反馈机制的同时生发出对群体共识的依赖并将之作为对自我身体认知机制的重要来源。

① 刘海龙、束开荣:《具身性与传播研究的身体观念——知觉现象学与认知科学的视角》,《兰州大学学报》(社会科学版)2019年第2期。

② 唐·伊德:《技术与生活世界》,韩连庆译,北京:北京大学出版社,2012年,第14、47页。

③ [12][25]宋美杰、徐生权:《作为媒介的可穿戴设备:身体的数据化与规训》,《现代传播》(中国传媒大学学报) 2020年第4期。

④ [17]德莫特·莫兰:《具身性与能动性》,罗志达译,《深圳社会科学》2019 年第5期。

⑤ 唐军、谢子龙:《移动互联网时代的规训与区分——对健身实践的社会学考察》,《社会学研究》2019年第1期。

⑥ ⑦ 张剑、张微、宋亚辉:《自我决定理论的发展及研究进展评述》,《北京科技大学学报》(社会科学版)2011年第1期。

⑧ 刘俊生等:《基本心理需求量表中文版的信效度初步检验》,《中国心理卫生杂志》2013年第10期。

⑨ [11][16][18]许同文:《“媒介特性”与“数据实践”:基于位置媒体的“校园跑”》,《国际新闻界》2019年第11期。

B10 汪民安、陈永国:《身体转向》,《外国文学》2004年第1期。

[13]朱耀平:《介于可见与不可见之间的身体——叔本华、胡塞尔与具身主体的不可见性》,《江汉学术》2020年第4期。

[14]孙玮:《交流者的身体:传播与在场——意识主体、身体-主体、智能主体的演变》,《国际新闻界》2018年第12期。

[15]刘海龙:《传播中的身体问题与传播研究的未来》,《国际新闻界》2018年第2期。

[19][20]郭庆光:《传播学教程》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第247、247页。

[21][23]陈雪莲:《自尊研究的三种理论取向》,《教育研究与实验》2009年第6期。

[22]陈晨、刘玉新、赵晨:《独立、协同和平衡视角下的单维式基本心理需要满足》,《心理科学进展》2020年第12期。

[24]亚伯拉罕·哈罗德·马斯洛:《动机与人格》, 许金声、程朝翔译,北京:中国人民大学出版社,2013年,第23-24页。

(责任编辑:潘纯琳)