鸿沟为什么是古代重要的地理分界线

公元前203年,缠斗多年的刘邦、项羽正式讲和。双方约定,以鸿沟为界,两分天下,各自为治。自此,原本一心载船运粮的鸿沟化身为两分天下的界线、名副其实的政治符号。

日常表达中,鸿沟多用来形容两种事物间存在明确的分界线。但若真要往回追溯,这个经常出现在交流中的词汇,不仅有着明确的地理意涵,还曾“掺和”进昔日楚汉争霸的历史烟云中。它的背后究竟有着怎样的故事?

鸿沟现世:心照不宣的智慧

公元前361年,魏惠王决定迁都大梁(今河南开封)。然而迁都后,齐国、楚国、秦国群雄环伺。为了不被吞食,魏国铆足了劲儿发展国力。只是大梁虽地处平原,却水源有限,灌溉能力不足。为此,魏惠王一声令下,一条名为“大沟”的人工运河自此现世,这就是鸿沟的前身。到了魏襄王(魏惠王之子)时期,便有了鸿沟的说法。

据记载,鸿沟长近1000公里。它不仅让天然的圃田泽成为了有效的蓄水库,实现了实时的水量调整,还在黄淮平原上形成了完整的鸿沟水系。

水路通畅,自然交通无阻,鸿沟化身为极佳的航运枢纽——北通河、济,南临淮水,向南直达长江、太湖、东海和钱塘江,向東可至齐都临淄,还可通过濮水入卫。

史载,公元前312年,越国曾向魏国赠送了一份厚礼,包括300只船、500万支箭以及犀牛角、象齿等珍贵礼物。而这场赠礼,正得益于江淮和中原之间便利的水运条件。

改善交通的同时,鸿沟还承担起了灌溉大任,大大促进了魏国的农业发展,“南有鸿沟”更成了战略家苏秦对魏国实力的慨叹。更难能可贵的是,原本民情有别、风俗各异的南北方也随着水上交通的发展,有了难得的交流机会。许多北方的文化风俗悄然走进南方民众的生活。被鸿沟水系哺育滋润的中原地区,也在航运的加持下日渐富饶,逐渐成为全国经济中心。

据估计,这条兴建于战国时期的人工运河与其他运河一起,为中国带来了绵延400余年的财富。戏剧的是,修建于这一时期的运河,大多承载着统治者各种不同的目的,工程艰巨复杂、人力财力投入甚多,但事先却没有通盘的计划。最终相互通连,细细密密地织成一张水上交通网,似是巧合般心照不宣,亦巧妙地铸成民族前行中的大智。

楚汉之间:博弈与妥协

令人唏嘘的是,鸿沟的加持并没有如料想般为魏国带来绵长的国祚,反而提前加速了魏国的衰亡。公元前228年,秦国势如破竹,兵指魏国,一计黄河淹城,很快便让大梁不攻自破,魏国灭亡。

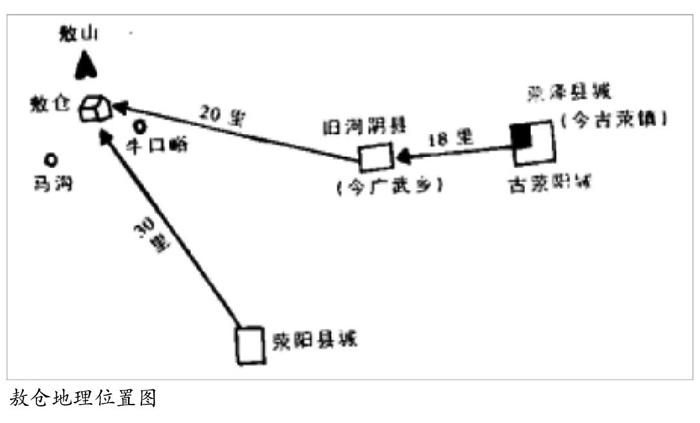

其实,秦国很早就盯上了鸿沟航运带来的好处。在由鸿沟连接起的水运交通网中,坐落着一个城市——荥阳,它是鸿沟最初的起始点,关联着多条河道。由此出发,沿着黄河、济水以及鸿沟的诸渠而下,便能到达山东各个地区。公元前249年,秦将蒙骜伐韩,先后取成皋、荥阳,秦国随后在荥阳东北的敖山上建立粮仓,用于屯兵和储粮,得名“敖仓”。秦灭六国实现一统后,敖仓成了河、渭漕运间的中转粮仓,鸿沟水系所运输的中原漕粮全部集中于此,经过“停米易舟”,再西运至关中。后来,敖仓成了关东最大的粮仓,储粮甚丰。

毗邻鸿沟,享航运之便,依傍敖仓……多重光环下,荥阳成了秦国的军事重镇,更成为了后来楚汉之争中的“必争之地”。

据记载,楚汉相争时,汉军接连失去敖仓、甬道。屡战屡败下,刘邦渐失信心,试图放弃荥阳、成皋,退守巩、洛。这时,谋士郦食其持反对意见。在他看来,楚军虽然夺走了敖仓,却取而不守,这是一个机会。于是,一番筹谋之下,刘邦“复取成皋,军广武,就敖仓食”,形势瞬间逆转。一方面,刘邦把持着敖仓,有吃不完的军粮,还能从关中补充兵力。再加上萧何“转漕关中”的保障,根本不惧项羽的围困。另一方面,楚军不仅没有夺回粮仓,粮道还被阻断,丧失了两军对峙的优势。

公元前203年,缠斗多年的刘邦、项羽正式讲和。双方约定,以鸿沟为界,两分天下,各自为治。自此,原本一心载船运粮的鸿沟(此时也被称为“狼汤渠”)在狼烟四起的乱世化身为两分天下的界线、名副其实的政治符号。亦是此时,鸿沟的意义中被添上了一笔——两物之界线,不可逾越。

古今穿梭:“湮没”和“再生”

西汉末年,黄河大肆泛滥,甚至每20年就会发生一次决堤。由此,开封东南的广大地区饱受水淹之苦,鸿沟也因大量河水的浸灌而淤塞。永平十二年(公元69年),东汉名臣王景奉命治水,对鸿沟的支流汴渠进行疏浚。整整一年,投入数万人力,消耗百亿钱财,终于换回汴渠正常通航。可惜的是,鸿沟水系中的其他河流或断流,或因淤塞与鸿沟分离,或再不见记载,完整的鸿沟就此与世人告别。

但鸿沟的身影却出现在了更多的地方。当今的河南省西华县,在隋以前叫鸿沟县。河南荥阳的广武涧、淮阳县以东的蔡河、老蔡河都满载着鸿沟的痕迹,流淌至今。

鸿沟的生命还在其他地方得到延续。比如我们常见的“判若鸿沟”“不可逾越的鸿沟”。古今穿梭间,鸿沟不再是硬邦邦的界线划分,反而创造着我们与世界的对话的可能与途径。或许在未来,鸿沟还会有新的打开方式,新的内涵。

从机缘巧合的运河到四通八达的航运体系,再到严肃的符号象征,鸿沟穿越时光,完成了一场又一场奇妙的旅行。陪伴它的是历史,是记忆,也是一个民族的包容与器识。

(张波荐自《国家人文历史》)