感恩教育:从抓住儿童的心开始

江苏省苏州市吴江区八坼小学 张春华

母亲节来临之际,我给学生布置了有关感恩主题的任务,要求学生给妈妈送一份礼物或者做一些力所能及的事,表达对妈妈的感恩之情。当天,我收到了学生发来的图片和视频,有的制作小礼物,有的做早餐,有的做家务……我在为学生点赞的同时,也不禁产生这样的思考:为完成任务而进行的“感恩”行为真的能达成育人目的吗?学生真的懂得如何表达自己的感恩心吗?他们又是如何理解感恩这种高品质情感的呢?为寻求这些问题的答案,我开启了基于证据的德育研究。

一、选择研究对象

本次研究对象为四年级学生。选择对象的理论依据是皮亚杰的认知发展理论和比格斯的SOLO 分类理论。

皮亚杰的认知发展理论认为,7~9岁为“初级具体思运阶段”,10~12岁为“中级具体思运阶段”。四年级学生正好处于两个发展阶段的衔接点上。比格斯教授在认知发展理论的基础上提出了SOLO 分类理论,由“前结构水平”“单点结构水平”“多点结构水平”“关联结构水平”和“抽象扩展结构水平”五个层次构成。四年级学生开始步入“多点结构水平”。结合两种理论,我们认识到:四年级学生能找出问题的多个相关知识点,但受到能力水平的限制,无法将多个知识点关联起来构建成完整的知识体系,同时其思维活动会受到自身经验的束缚。

学生的认知发展水平,不仅涉及智力学习,还与情感、行为等人格素养的发展高度相关。因此,了解儿童所处的认知发展阶段,能使教师理解他们所表现出的各种行为,进而运用科学方法展开研究。

二、设计研究方式

本次研究以问卷调查为主,辅以个别访谈法。共发放173 份问卷,全部有效回收。问卷分为客观题和主观题两种类型,采用选择和填空两种答题方式。问卷主要围绕以下问题进行设计:

1.学生是否理解母亲节和父亲节的日期规律?

2.学生是否理解礼物与情感的关系?

3.学生是否理解表达感恩心的不同方式?

4.学生是否有独立思考表达感恩心的经验?

5.学生是否能认识到父母对于自己的深厚情感?

在分析问卷结果的时候,对个别学生进行现场访谈,可以了解他们提出自己观点的原因,从而获得更为严谨的调查证据。因此,访谈学生是必不可少的研究环节。

三、基于证据的研究

(一)量化分析

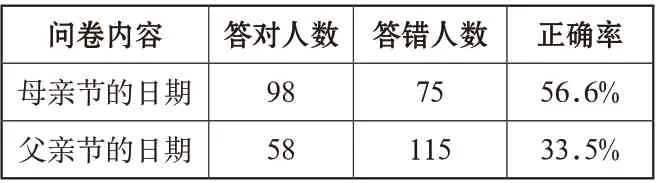

1.学生能正确回答两个节日日期的比例统计

问卷内容 答对人数 答错人数 正确率母亲节的日期 98 75 56.6%父亲节的日期 58 115 33.5%

从问卷结果来看,学生对母亲节的认知程度要高于父亲节,这可能跟两个方面的原因相关,一是学生刚好参与了母亲节送祝福活动,对这个节日有一定了解,二是对母亲节的重视程度要高于父亲节,与学生生活和学习的外部环境有一定的关系。

2.学生推测爸爸妈妈喜欢的礼物来源的统计

问卷内容 选择人数 占比购买的礼物 6 3.5%自制的礼物 167 96.5%

从以上数据可以看出,几乎所有的学生都认为,自己亲手做一件礼物送给父母,更受他们的喜爱。这可能与学校的教育行为一致。

3.位列前三的学生表达感恩心的行为

序号 问卷内容 选择人数 占比1 送礼物 145 83.8%2 拥抱父母 138 79.8%3 家务劳动 132 76.3%认真学习 132 76.3%

有83.8%的学生选择以送礼物的方式来表达感恩心。有79.8%的学生认为“拥抱父母”也能表达感恩心,这一现象出乎我的意料,说明学生渴望与父母多一些亲密接触。另外,学生觉得参加家务劳动和认真学习都是表达感恩心的重要方式。

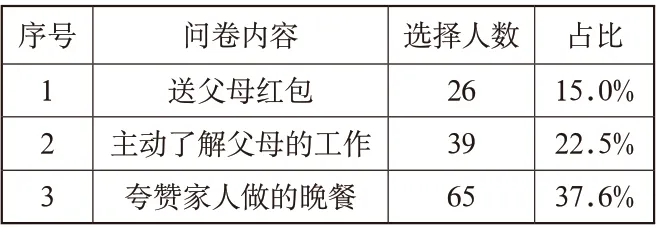

4.位列末三位的学生表达感恩心的行为

序号 问卷内容 选择人数 占比1 送父母红包 26 15.0%2 主动了解父母的工作 39 22.5%3 夸赞家人做的晚餐 65 37.6%

有85%的学生觉得送父母红包是最不好的表达感恩的方式,与96.5%的学生选择自制礼物送父母的观点向一致。只有22.5%的学生认为应该主动了解父母的工作情况,说明学生并不十分了解父母的日常工作状态。约三分之一的学生会夸赞父母做的晚餐,体现了用语言表达感恩心的高级品质。

(二)质性分析

1.学生感恩行为的经验

感恩的外在表现行为方式因人而异,为进一步了解学生的具体做法,我设计了“你还能想到其他表达你感恩之情的方式吗?”这一问题。通过这个问题的调查,可以获得学生表达感恩心的生活经验。从统计结果来看,学生除了送礼物之外,还有很多特别的方式,如:有26 位学生给妈妈洗脚和捶背,有3 位学生亲吻妈妈,有2位学生玩家庭游戏,1 位学生种一棵小树,1 位学生讲学校趣闻。

可见,学生有表达感恩心的独特想法和能力,这些发自他们内心的行为方式更真实,也更能凸显教育价值。

2.学生情感表达能力

如果让学生对爸爸妈妈说一句感恩的话,他们会怎样来描述呢?学生使用最多的语句是“谢谢您”,共出现了74 次;其次是“妈妈(或爸爸),您辛苦了”,出现了61 次;“我爱您”位列第三,共出现了37 次。学生书写的语句较短,没有具体描述感谢或辛苦的原因,说明学生没有将文字内容、内心情感和生活经验有效地整合起来,这一特点符合皮亚杰和比格斯的理论,但可以通过对话方式有效地加以解决。

3.现场访谈

现场访谈是本次问卷调查的重要辅助方式,主要解决学生在文字表述中无法描写清楚因果关系的问题,以及通过问卷分析产生的一些疑问。

我特别好奇学生如何想到用种树方式表达感恩心,因此我对该生进行了解。原来他认为小树代表自己,想让爸爸妈妈看到自己快乐成长。

很多学生都写到爸爸妈妈很辛苦,但具体如何辛苦没有写清楚我随机选择了5 位学生进行访谈。对每位学生我提出了同一个问题:“你能具体说说,辛苦体现在那些方面吗?”

生1:妈妈们工作辛苦,起早贪黑,都是为了我,太辛苦了。

生2:爸爸不管是刮风还是下雨,总是第一个去上班。上班时会砸伤自己,但爸爸还是坚持上班。

生3:妈妈平时每天比我们早起,比我们晚睡。下班了还帮我们查作业。

生4:妈妈白天干活,晚上回来还要给我和妹妹做饭,照顾我和妹妹。

生5:每天回家,都看见爸爸妈妈在给弟弟洗澡、吃饭。忙完了弟弟的事情,又在洗衣服、做饭、烧水。

(三)居于证据的结论

综合上述研究,我们可以得出这样的结论:

1.将有教育价值的节日融入到德育实践中,首先应该让学生了解有关节日的日期安排、来历和故事等基本信息,并使之内化为自己的需求。

2.德育教育应从课堂教学转向情境体验。根据各种节日设计具体的生活情境,师生协商交流,制定适合自身需求的活动计划。在搜集材料、制作礼物、文字表达和节目编排等实践过程中,不仅使学生体验到为达成目标而付出的辛苦与喜悦,还能使他们的行为品格由学习情境向生活情境有效迁移。

3.重视儿童发展的教育理论。很多教师在开展德育工作的时候,认为凭借自己的丰富经验就能解决问题。然而,经验仅仅了代表个人的主观感受,只有上升到理论层面,才能得出具有普遍意义的一般性结论。因此,认真阅读和理解国内外教育专家的儿童发展理论,不仅能修正自己经验中存在的缺陷、认识儿童发展的科学规律,还能制定更适合儿童认知特征的德育实践活动。

4.掌握学生德育行为的“学情”。德育教育的低效问题是由于教师对学生的不理解所产生的。教师在开展德育活动前,应通过问卷、个别访谈等方式,对学生的德育行为“学情”有一定的了解,然后方可制定活动方案。将德育活动置于学生当前的知识水平和生活经验的基础之上,才能有针对性地解决学生的行为问题。

有效的德育教育建立在对学生的心理认知基础之上。通过开展量化分析和质性研究,可以全面了解学生当前的心理状态和情感表现。而教育理论的有效补充,为教师反思自身的德育教学方式,提升教师的反思能力提供了基础。