文化选择与接受的产物:20世纪新艺术运动在中国的传播模式及其形态特征解析

何璐西 刘大平

新艺术运动(Art Nouveau movement)作为反映19世纪末20世纪初时代状况的艺术风潮和艺术实践活动,影响了几乎全部艺术领域,所涉及的地理范围包括欧洲大陆、英美及其有关属地,以及东亚和中亚的部分地区。新艺术运动随着当时西方列强的入侵而传播到了远在东方的中国,在艺术上不仅占据着先进优势,还采取了积极主动的文化进攻姿态,在建筑、装饰、装帧、实用品等领域流行开来,以此实现了“应劫而生”的东西方文化传播。[1]

一、新艺术运动的时空发展概况

19世纪末,传统事物的残余与保持前进趋势的客观存在和现象的缱绻一起,成就了这个时代慌张、紧绷的精神世界,却又存在着具备广阔可能性的光景。新艺术运动就是在这样的社会境况中发展起来的。作为一种艺术风潮或艺术运动,欧洲第一场国际性的现代艺术运动和现代建筑运动,新艺术运动对人类历史的意义不仅是狭义上的艺术风格,而且是作为人类近代文明形态的一个开放而独特的表征阐释,是欧洲文明史上最关键的现象之一和艺术史上重要的一环。

艺术史与建筑史的发展,一直按照以西方为中心的艺术思维方式。在文明等级的理论包装下,非西方地区(或非欧地区)被界定为“文化盆地”,即使在跨文化传播概念创立之初,也被打上“西方中心主义”的烙印。[2]在此前提下,以新艺术运动为对象的史学研究是不够完整的。全球范围内,新艺术的研究中,对新艺术运动在中国的传播和其艺术特色有所缺失,忽略了中国具有地域性特征的新艺术探索和融合。因此,以往的研究不具有全局性,且不能构成完整的新艺术运动版图。

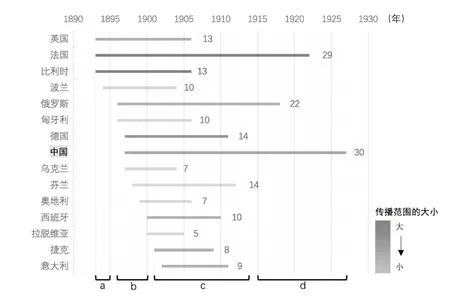

欧洲新艺术运动发展的雏形是在1893—1895年,这时,艺术家和设计师们显现出新艺术精神倾向,并先后创作出具有新艺术风格的作品,为新艺术风格奠定了基本特征(图1a)。同时,许多艺术相关设施和机构的出现对艺术家们的艺术实践起到推波助澜的作用。毫无疑问,新艺术运动与以往很多艺术运动一样,以平面绘画或设计为起点,随后在建筑上开启了探索。1896—1900年间,新艺术运动在欧洲地区广泛传播,遍地开花,并在1899年中国首座新艺术建筑建成之际打响了跨文化传播的第一枪(图1b);1901—1914年,新艺术运动达到了其发展历程的最高潮,成为一种被广泛认知、深度实践和大范围讨论的国际性文化现象(图1c)。1915年后,新艺术也逐渐面临较多的批评和较复杂的其他新型思潮的冲撞,如与装饰艺术融合,最后融入折中主义而消亡(图1d)。[3]

图1:新艺术运动在各国的传播时间跨度

空间上,新艺术运动涉及的领域几乎涵盖整个欧洲范围。包括中国在内,新艺术运动发展范围达到51个国家。中国的新艺术运动基本与欧洲同步,伴随着修建铁路和租界而到来,影响了11座城市近代建筑风格的形成。

新艺术运动第一阶段发展主要在伦敦、布鲁塞尔和巴黎。英国插画家比亚兹莱(Aubrey Beardsley)从莫里斯(William Morris)继承而来的线条影响了比利时建筑师霍塔(Victor Horta)的建筑设计,他在1893年成就了新艺术运动建筑实践的首例。1895年,萨穆尔·宾 (Samuel Bing)在巴黎开设一间名为“现代之家”(La Maison Art Nouveau)的商店并找到亨利·范德威尔德(Henri van de Velde)做室内设计;同时,吉玛德(Hector Guimard)参观完霍塔的建筑后对结构理性主义有了崭新的认识,并开始把目光投向挖掘铸铁的潜能,法国新艺术拉开序幕。[4]

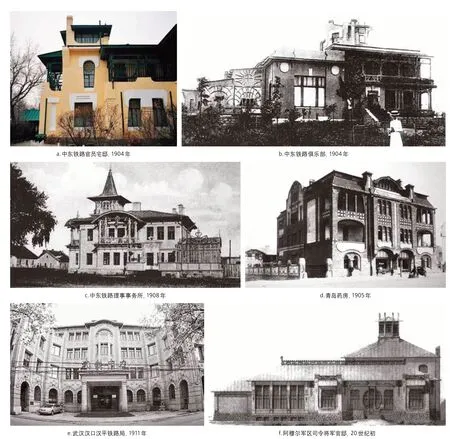

新艺术运动的第二、三阶段,在巴黎和都灵博览会之间,新艺术突飞猛进。但同时,国家之间的风格差异相当明显,比利时和法国几乎完全强调了纯粹的装饰方面,但德国人除了纯粹的装饰之外,还尝试了建筑、规划和实用品。法国新艺术运动装饰性的鼎盛发展被俄罗斯吸收并与其民族传统特色融合,成为独树一帜的俄罗斯新艺术风格,随着中东铁路的修筑,新艺术风格从俄罗斯到达了中国,建于1899年的“哈尔滨老站”(已拆除)是第一座在中国建造起来的新艺术风格建筑,此后随着租界的建立而传播到了更多的中国城市。这个时候,新艺术以其难以计数的艺术作品和传播的广度证明了这一思潮在当时所占据的绝对主导性地位,成为“时代的潮流”。

新艺术运动最后一个阶段,新艺术陷入时尚论证和装饰智能化的死胡同,在欧洲地区开始衰落,迅速进入装饰艺术运动,并迈向现代主义进程,但中国范围内的新艺术运动还在继续,表现为更抽象化和简洁化的装饰符号反复且规律地出现,成为建筑形式模件和艺术表达的一部分。

新艺术运动在欧洲的发展历程集中在1894—1910年之间,短短的十多年实践,对中国城市、建筑及各领域的影响却持续了近三十多年,并且对中国设计产生了深远的影响。新艺术运动进程中,中国的加入不仅使其范围在空间上从欧洲跨到了亚洲,时间线也因此延长了超过10年之久,这对新艺术完整性的研究至关重要。

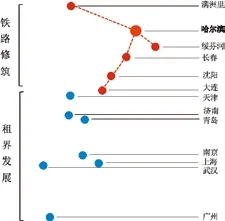

二、新艺术运动在中国的传播和演变

新艺术运动作为一种艺术现象,其延伸的范围远达中国多个主要城市,完成了跨文化区域的传播(图2)。在全中国范围内的主要城市,新艺术运动实践主要由俄罗斯、德国、英国和法国传入。

图2:新艺术运动在近代中国主要城市的分布和两种传播途径

新艺术运动从欧洲传播到中国主要城市,主要有两种途径——铁路修筑和租界发展。最开始,新艺术运动随着中东铁路的修筑而来,中东铁路及其附属地建筑的修筑时间(1897—1927年)与欧洲新艺术运动的扩展传播(1896—1900年)和发展高潮(1901—1905年)阶段同步。新艺术风格作为一种新潮的风尚、先进的文化,由俄国引入中东铁路工业建筑实践,被选为代表中东铁路的官方建筑风格,大批优秀的设计案例被相继推出并付诸建设。[5]1903年中东铁路全面通车后,便利的交通促使俄国开始向中国城市(如哈尔滨、长春、沈阳等)大量输出移民。随着人口的增加,城镇化、工业化的发展以及各种随之而来的经济现象和实体,包括商业、加工业、金融业、运输业等沿铁路聚集,逐步形成了以铁路为纽带,以铁路附属地为节点,具有空间分布完整性和相对集中性的新艺术运动建筑群。此外,中国东北地区的俄国移民和中国居民的交往,代表了多维度的商品、思想、知识和价值的互惠和持续不断的交流,因此衍生产品都具有显著的新艺术风格。

在20世纪初,殖民者在开埠后纷纷设立租界,西方人对租界的经营和经济追求对近代城市发展有很大的推动作用,租界成为西方文化的传播桥梁,新艺术运动随之到来。青岛和济南由德国殖民者主导,如德国建筑师魏尔纳(Werner Lazarowicz,1873—1926)[6]设计的德国总督官邸是一座德国青年风格(Jugendstil)的建筑,它是青岛近现代城市发展的见证,也是整个城市风格走向的“定海神针”[7];天津的新艺术运动来自法国、意大利和比利时的风格实践,以永和工程司、义品公司和意大利工部局为建筑行业的主导;南京和武汉的新艺术实践主要来自英国,在武汉最有名的四座新艺术建筑中,两座是由英国建筑工程师穆尔设计建造的,另外,平汉铁路局是由中国籍建筑师夏光宇(1889—1970)[8]设计建造的;上海和广州的新艺术实践主要由法国引入,相比其他租界,主要表现在建筑局部的装饰上,在上海具有明显的与装饰艺术融合的趋势。相较于中东铁路带来的新艺术运动对建筑、装饰以及装饰品的深重影响,租界的新艺术风格集中体现在建筑局部上的铁艺和曲线装饰。

两种不同的传播途径为这些城市带来了显著的近代城市发展和城市建筑的多样化特征。中东铁路的运行,带来了先进的工业文化的技术,对铁路沿线区域城镇和乡村的迅速发展产生了巨大的影响。工商业的发展,使东北地区走向了城市化的初级阶段,重塑了周边城镇面貌并改变了社会景观。除此之外,新艺术运动在中国的传播,为中国近代城市建筑形成多样性和独特性的特征形成贡献了力量,尤其是新艺术风格极具兼容性的特征,使建筑从规模到功能类型,以至建筑风格的融合,都达到了前所未有的丰富。

三、中国新艺术运动文化传播的三种模式及其特征

美籍黎巴嫩裔传播学者马尔文·克雷迪(Marwan M. Kraidy)研究后殖民主义理论家爱德华·萨伊德(Edward Waefie Said)首创的跨文化主体“再接合”分析方法,对两个先后于1960 年代和21世纪初在媒介传播研究领域占据重要地位的理论框架“文化帝国主义”与“文化多元主义”进行了比对和辨析,提出了“批判的转文化主义”的理论架构,从而形成了三种理论架构及其所对应的传播模式——国际传播、跨文化传播和转文化传播。

新艺术运动是一场艺术运动而非一种特定的风格,欧洲各国艺术实践既有不同也呈现互通,中国新艺术运动源自四个不同的国家,艺术实践的特征与欧洲相同。中国范围内的新艺术运动从19世纪至今经历了三种传播模式,其文化模式表现为单一文化传播、多元性文化融合以及综合性第三文化的发展。[9]

中国新艺术运动建筑大多是围绕着长期占领和战略发展的目的而建造的。一开始的传播以国际传播为传播模式,其理论框架为文化殖民主义。新艺术运动文化传播期间,欧洲国家对中国采取借地筑路、殖民地建设等侵略政策,使中国逐渐失去本民族文化的发展规划,在建筑上表现为整体性的移植。此外,俄罗斯建筑师主动把本国的新艺术特征与中国地域属性(如材料等)进行调适,即充分利用一定时期的艺术规律,使之与地域性特征融合,呈现出一种明显的、重要的中国新艺术运动特征,显现出跨文化传播模式;同时,新艺术风格作为当时全球性的时尚标杆,随着贸易和移民文化的延展到了中国,大多体现在建筑局部装饰或生活实用品上。

1.新艺术运动国际的传播模式

新艺术运动在中国的国际传播模式呈现出向度单一的特征,以建筑与装饰的移植为建设形势,铁路沿线与殖民地的建筑风格迅速成形,当时风头正盛的新艺术风格自然是首选。19世纪末20世纪初,具有深远象征意义的火车站可以最大限度地传播一定时期内的社会信息,各国列强以站舍建筑为媒介,并以与铁路相关的建筑物作为串联点,形成固定的区域,以对中国实施进一步的控制,这是新艺术运动国际传播模式下最关键的建造。

作为中东铁路上规模最大、历史最久的站舍建筑,哈尔滨站是中东铁路全线唯一的一等站,也是揭开中东铁路新艺术运动建筑序幕的重要标志,标志着一种重要的创新和转变(图3a)。[10]同时期的站舍建筑,包括绥芬河站和满洲里站,都与其有异曲同工之妙,站舍立面强调垂直划分,细致严谨(图3b、c)。从当年的设计图可以看出,大连和博克图的火车站都呈现出精彩的新艺术风格特征(图3e、f)。虽然最后舍弃了最初的新艺术建筑风格设计,但中东铁路新艺术运动所带来的国际传播并没有因此被切断,文化线路的共享特性沿着交通线路分布,形成了历史文化的相关性。济南老火车站是津浦铁路的“远东第一站”,是德国新艺术的青年风格与日耳曼风格的结合,其强化功能的同时,在形态上更具立体感(图3d)。[11]

此外,商业和住宅建筑推动社会发展历程且具有社会发展所必需的各项市政机构和商业设施,是与历史相关的建筑见证。中国各城市中的新艺术运动建筑几乎都具有强制性的移植和复制,在建筑整体形态方面,具有非常纯正的来源国新艺术建筑的特征,如俄罗斯新艺术特色,兼有莫斯科的“新俄罗斯风格”、德国“青年风格”(图3g)及以表面为陈述重点的装饰风格(图3h)等,中国原生文化则处于对新艺术风格的“被动接受”阶段。

图3:中国新艺术运动建筑对欧洲新艺术建筑的直接复制

新艺术风格在中国地区的移植和传播还表现在建筑局部装饰上,完备的形式语言和细部做法是建筑形式模件的一部分。最典型的形式元素就是装饰性凹线、抹圆弧角的窗套、抽象自植物藤蔓的曲线装饰,等等。这些模件化的符号不仅组合成完整的新艺术风格建筑,还常常被当作点缀性的要素,出现在一些形象普通的建筑外观以及室内装饰中,如楼梯栏杆。楼梯装饰呈现多姿多彩的形态,充满丰富的想象力和创造力,可见其影响之深远(图4a~f)。

图4:中国新艺术运动建筑装饰对欧洲新艺术建筑装饰的直接复制

更甚者,俄国人对新艺术风格在中国东北地区的文化渗透和传播可谓煞费苦心,其表现在运输载体上,俄国人在作为穿越中东铁路的载体——铁路车厢和作为建材运输的水运船舱中(“阿尔贡”与“阿穆尔”号轮船),也把新艺术运动装饰元素发挥得淋漓尽致(图4g~i),这在欧洲本土载运工具上也鲜有可见。

在国际传播的过程中,欧洲国家基于对自身文化的某种优越感而力图把当时被誉为最时尚且现代的新艺术风格建筑与装饰应用于中国城市和建筑的建设上,以通过建筑文化的传播,把自身的意识形态、社会制度和价值观念强加于中国的民族文化之上,进而削弱民族的向心力。就中国正统文化的主体而言,中东铁路全线几乎都处于边缘文化区,俄罗斯以大量建筑与装饰作为引线入侵中国东北,让铁路沿线城市在文化殖民主义这一新的历史条件下发展,以达到重新建立这些地区文化特性的目的。在青岛、天津等较为发达的开埠城市,欧洲国家在区域内建造规模较大的新艺术风格建筑物,其大多为商业类建筑。在中国,欧洲建筑师们显得更加无拘无束,在移植的前提下,将新艺术运动风格表现得淋漓尽致之余,也逐渐朝着更现代化的建筑特征迈向。

2.新艺术运动的跨文化传播模式

由跨文化传播理论和实践相对应的不同知识范畴,如跨文化沟通、跨文化交流、跨文化对话等可见,跨文化传播呈现的是一种多元文化观的参与,是对不同文化的调适。[12]中国本土“主位”文化经历了一种超越文化认同本身并将“客位”文化(新艺术风格)逐渐“内化”的过程,同时也表现为欧洲建筑师对中国地域性特征的正视,如中国东北对俄罗斯建筑文化有先天的适应性,东北原生文化从“被动接受”,继而转向“主动迎合”。[13]

1905年前后,新艺术运动既持续散布,也有相当多的国家开始转向摒弃它,新艺术在俄罗斯已经开始呈现颓势而倾向更民主化的呈现。[14]与此形成有趣对照的是,在中东铁路及沿线附属地,新艺术风格在建筑上的表达从一开始鲜明的俄罗斯新艺术建筑风格转向了后期逐渐反映出明显的中国地域特色,实木在新艺术建筑中应用的比例增大,与砖石的结合极具寒地建筑特色。在建筑上采用大量的东北木材构建的大屋顶、木构窗户框架和装饰是最显著的中国新艺术风格(图5a~c、f),成功通过调适融合了俄罗斯新艺术风格与中国传统地域特性。青岛地区的新艺术建筑则完美诠释了德国新艺术与现代建筑的结合,在新艺术运动历史上形成了属于中国的新艺术建筑特色(图5d)。此外,来源于英国新艺术的汉平铁路局,其最精彩的是建筑立面的浮雕装饰,建筑师夏光宇延续英国新艺术晚期的装饰风格,在细节处理上,与英国新艺术运动建筑师哈里森·汤森(Charles Harrison Townsend)的设计有异曲同工之处(图5e)。他主动接收新艺术风格并应用到新艺术建筑的建造中,实现了跨文化传播的意义。

图5:新艺术运动建筑与局部跨文化特征

贸易活动同样是跨文化传播的主要途径之一。应用于建筑室内外的装饰品以及人们日常生活的实用品普遍具有新艺术风格特征。如马迭尔宾馆的室内镜饰(图6a)、张学良故居的室内装饰瓷砖(图6b)和天津民居的彩绘玻璃(图6c),都具有鲜明的新艺术风格特征,在纹样和色彩上也有很强的装饰性,对20世纪初中国的商人和富人有很大的吸引力。而事实上,这些装饰品都是住宅主人通过外贸商人购买并要求设计师应用在建筑内外部装饰上的。新艺术风格实用品散落在人们生活的方方面面,由移民传播而来,但由于其极具时尚风采的艺术表现,受到了不少中国民众的喜爱(图6d~f)。

图6:中国新艺术运动装饰、实用品与装帧的跨文化特征

除此以外,在很大程度上,跨文化交流得益于丰富的传播媒介,如招贴画等印刷品的普及。显著的新艺术装帧艺术实践大多出现在1920年代,中国新艺术平面装帧设计大多出自中国本土设计师,他们受到比亚兹莱的影响,并在人物与造型上融合了新艺术线条与中国传统元素,如图书装帧、商标和广告海报(图6g~i)。

相比西欧,中国新艺术运动无论在建筑、装饰还是其他设计上,都具有相对的独立性与鲜明的个性。来自欧洲的新艺术特征与中国本土文化呈现出一种温和的碰撞,欧洲建筑师和设计师们主动适应了中国地域性的特征,中国建筑师和民众主动接受了新艺术风格在本国的传播。一致的是,他们通过“镶嵌”的方式找到了中国本土文化与新艺术文化的结合点,呈现出适度的“选择”和“融合”,这是一种相互制约和影响的文化传播过程。

3.新艺术运动的转文化传播模式

转文化传播是指不同文化体系之间通过交流和碰撞而产生转型,进而形成新的跨文化主体和社会文化形式。新艺术运动在中国城市的转文化传播,其很重要的原因在于这种风格具有极强的兼容性和装饰性。在新艺术运动已经退出历史舞台的20世纪初,在中国,转文化传播体现了其理论层面的对话性。建筑师和工匠们在经历大量的实际工程之后,在潜意识里将新艺术建筑符号规范化,程式化,渐渐形成了本地的符号制度和编码、译码体系(图7)。此外,对中东铁路建筑的形式语言和细部做法,(如一些装饰性的符号的组合逻辑)的重塑,形成了具有中国特色的新艺术模件化符号(图8)。只有在完成组织制度层面的文化流动之后,才会触及文化的核心层面即思想观念。最后,人们接受了这种建筑形式,开始有意识或无意识地模仿,进行再次加工,融入本民族的建筑符号,至此,新艺术建筑符号在民众的内心深处生根发芽。

图7:新艺术装饰风格与中国传统装饰相结合

图8:中国新艺术模件化符号作为点缀性要素

转文化传播还具有延展性的特点,这种延展性是中国新艺术传播最重要的特色之一。尤其在被日本人称为“新艺术之城”的哈尔滨,新艺术建筑与装饰的再生产在这座城市的经济发展和社会文化体验中起到了至关重要的作用。除了对新艺术建筑遗产的保留和延续,新艺术建筑遗产在城市与公众之间的情感联结还体现在哈尔滨当代建筑和装饰沿用了新艺术运动风格(图9a、b)。例如重建当年哈尔滨火车站(图9c)以及太阳岛大门设计(图9d)中,再现了新艺术建筑风格(图9a~c),让新的建筑与建筑遗产之间产生了关联,以唤起公众对新艺术建筑遗产的关注,直接引起了公众对于历史的情感依恋和记忆。

图9:当代中国新艺术建筑的实践

四、中国新艺术运动的遗产价值

铁路的修筑、租界和贸易活动使中国很多城市迅速成为大都市,它们开放的国际化商埠的姿态对艺术风格的发生有明显的影响。新艺术运动在19世纪末20世纪初的欧洲地区担任着重要的艺术变革主体,到了中国,其作为一种文化载体,在艺术和城市发展以及社会活动中都占有重要地位。

1.文化与意识的传播和参与

新艺术运动在中国的传播是一场自由的跨文化传播实验,更是一场突如其来的跨文化实践。作为当时欧洲范围文化主体的各国新艺术文化与中国本土文化之间的交流互动跨越了洲际和国界,但这并不是一场平等的文化传播,而是具有强制性和取代性的推行,这样的文化传播是为“涵化”的过程。新艺术运动在中国各城市的“涵化”过程导致了城市艺术风格的整合和创新,包含了多类型、多层面、多形式的跨文化传播。[15]

新艺术运动跨文化传播的“创新”包含了原本流行于欧洲文化强势国家和地区的新技术、新风格和艺术新样式的引入。新艺术的传播体现在中国范围内的建筑领域,是建筑设计及建造形式上、艺术理念与城市规划方法上的创新;在中国新艺术风格中,我们可以解读出丰富的艺术蕴涵,即文化演进的动态展现,技术与艺术的兼收并蓄,文化气质的和而不同。

2.艺术风格与特征的“合璧”

新艺术风格类型作为19世纪末20世纪初欧洲侵占中国各城市留下来的历史产物,它们在很大程度上如实地反映了那个时代欧洲各国在建筑思想上的剧烈变动,甚至影响了中国城市风格的形成。中国范围内的新艺术运动实践原本就在新艺术文化圈以外的地区,通过铁路的修筑和租界才和俄罗斯乃至欧洲的文化区发生联系,实现跨文化的传播,以至于中国所处的空间具有开放性的特点。同时,由于边缘文化区的特性,西方文化在中国也获得了更大的创作自由度。

中国范围内的新艺术运动呈现出的文化多样性、文化遗产的完整性和系统性都是独一无二的,是早期工业化、近代化进程的实物例证。新艺术建筑在这种环境里也表现出了高度的兼容性,尤其在其发展的中后期,从建筑类型上看,这种风格几乎覆盖了所有建筑类型,多样性甚至远远超过它的来源母体俄罗斯和欧洲。其中,中国东北地域的木材在建筑装饰上大量采用,它们呈现出一种明显的、重要的中国新艺术运动的艺术特征,即能够充分利用一定时期的艺术规律,显现出跨文化的特征,并且在艺术效果上具有一定的审美感染力。

3.新艺术运动发展进程的完善

根据统计,中国新艺术运动所涉及的艺术领域包括建筑、室内设计、家具、实用品和招贴画设计,欧洲国家中,囊括艺术领域比中国更广的只有法国和奥地利,以此可证中国新艺术运动是整个运动发展进程中非常重要的一环,只有加入中国,全球范围内的新艺术运动进程才得以完善。

新艺术运动的艺术表达经历了从一开始欧洲各国鲜明的新艺术风格,到后期逐渐反映出明显的地域特色,直到新艺术运动在欧洲地区全面消亡而进入装饰艺术运动的过程。此后,中国范围内的新艺术运动还在继续,其表现为更抽象化和简洁化的装饰符号。新艺术运动在中国,不仅是一场艺术运动,甚至更成为成熟的建筑风格和现代化社会生活的标杆。不断的探索使得新艺术风格在中国的持续时间较长,延续到了1930年左右,而新艺术运动在世界范围内的时间线也因此延长了超过10年之久。

4. 当代建筑与地区可持续发展的重要依据

新艺术风格的艺术实践,在艺术材料、技术、形态特征的使用上与当时的欧洲基本保持一致,并且实践质量较高,单就建筑而言,大部分至今仍可继续使用。新艺术运动建筑的保存情况相对较好,其中很多建筑因为具有很高的历史与文化价值而成为城市的名片,得到很好的保护和功能上的延伸,成为中国20世纪遗产的重要组成部分。

新艺术运动在近现代中国城市建设史上有重要地位,是重大历史事件的见证,孕育了体现中国城市精神的代表性作品。它们能反映近现代中国历史且与重要事件,是城市空间历史性文化景观的记忆载体。新艺术运动建筑不仅能反映城市历史文脉,具有时代特征、地域文化综合价值的创新型设计作品,还对城市规划与景观设计等方面产生过重大影响,是技术进步与设计精湛的代表作,具有建筑类型、建筑样式、建筑材料、建筑环境、建筑人文乃至施工工艺等方面的特色及研究价值。

五、结语

新艺术运动作为一场深刻地影响了几乎所有艺术领域的装饰艺术风潮,传入中国后,对几个开埠城市的工艺美术、建筑、室内、装帧等在内的各个相关艺术领域产生了深远的影响。本文对近代中国新艺术运动跨文化传播进行梳理和研究,目的在于更多获取其全貌信息,充实新艺术运动领域的完整研究,并且从新艺术运动对历史和传统文化所抱有的灵活态度和设计模式中,反思当今时代背景下,中国传统艺术与当代设计文化的融合与碰撞。同时,新艺术运动的复杂性和广泛性使其无论对艺术史还是建筑史,都存在源源不断的信息输入;在中国,特别是非主要城市的新艺术运动实践,都值得深入发掘,以实现更完整的近现代建筑历史图景,在更大程度上把中国新艺术运动推向世界。

注释

[1] 参见李国友,徐洪澎,刘大平. 文化线路视野下的中东铁路建筑文化传播解读[J]. 建筑学报,2014(S1):45-51.

[2] 参见Asante,M. K.,Miike,Y.,Yin,J. The Global Intercultural Communication Reader (2nd edition)[M]. London:Routledge,2013:204.

[3] 参见Gabriele Sterner. Art Nouveau:An Art of Transition – From individualism to Mass Society[M].New York:Barron’s,1982:38.

[4] 参见Lahor,Jean. L’Art nouveau[M]. New York:Parkstone Press International,2007:34-68.

[5] 参见[日]西泽泰彦.哈尔滨近代建筑特色[M]. //侯幼彬,主编.中国近代建筑总览- 哈尔滨篇.北京:中国建筑工业出版社,1992:15.

[6] 建筑师魏尓纳·拉查鲁维茨,在西普鲁士省会但泽(Danzig)接受高等教育,主攻建筑土木工程,1898年他应招到青岛,在德方房屋建设部门工作,并很快参与到建筑设计之中,德国总督府医院是他最早接手的设计项目,1912年,他还设计了青岛俱乐部。

[7] 参见吕传胜,巩升起.与建筑对话:品读青岛德国总督楼旧址博物馆[M]. 济南:山东友谊出版社,2009:133.

[8] 夏光宇,土木工程学家,江苏青浦人。夏光宇于1912至1935年任中国工程师学会正会员,历届董事,武汉分会会长,中国土木工程师学会首任会长(1936年),后改任董事。曾担任中国经济建设协会发起人,历任理事。

[9] 参见Kraidy,M. Hybridity,Or the Cultural Logic of Globalization[M]. Philadelphia:Temple University Press,2005:148-153.

[10] 参见郑长椿. 中东铁路历史编年[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,1987:276.

[11] 参见张润武,薛立撰,薛立. 图说济南老建筑[M].济南:济南出版社,2007:111.

[12] 参见史安斌. 跨文化传播学在我国的发展方向和前景[J]. 对外传播,2011(08):41-42.

[13] 参见史安斌,盛阳. 从“跨”到“转”:新全球化时代传播研究的理论再造与路径重构[J]. 当代传播,2020,210(01):23.

[14] 参见David Wolff. To the Harbin Station:City Building in Russian Manchuria 1898-1914[M]. California:Stanford University Press,2000:29.

[15] 参见李国友. 文化线路视野下的中东铁路建筑文化解读[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013:277.