清代法律中婆媳伦理秩序的构建

陈舒慧

(成都大学旅游与文化产业学院,四川 成都 610106)

秩序是人类文明社会建构的核心问题,人类时时刻刻都在浑然不觉的秩序中生活,精英分子也时刻在反思筹划秩序的构建和优化。[1]中国传统社会家庭秩序中,婆媳秩序的确立和稳定不仅关系到家庭稳固和发展,甚至关系到社会安定和团结。在家国同构、家国一体的中国传统社会理念下,教化与惩戒成为规范和维护社会秩序与家庭关系的两大武器,当礼的教化作用失效时,法的惩戒手段就显得尤为重要,中国清代法律以维护传统社会家族制度的“三纲”为原则,极力保证父母对子女、丈夫对妻妾的绝对权威,尽管其成文法和司法判例中的诸多条款未直指婆媳,但背后隐含的内涵与深意仍值得细细推敲。本文通过对清代国家法律条款制定和实施过程中呈现的婆媳伦理秩序进行梳理,并深入挖掘背后的性别造因,希望能解读出清代婆媳秩序的内涵与深意。

一、清代法律中婆媳诉讼权利之界定

婆媳相讼的案件若要司法机构受理提上议程,不仅要选择适当案由,证明材料也要充分,诉讼身份更要合法。婆媳在清代法律条例中虽同被视为妇女,拥有相同的法律诉讼权利,但两者在诉讼权利的界定上仍有细微差别。

(一)抱告制度的存在

《大清律例》作为清代法律范本一直影响了大半个清朝,其中对女性诉讼权利的规定主要体现在抱告制度,“所谓‘抱告’,指的是官员、士人、妇人以及老幼、残疾(指废疾和笃疾)等在诉讼时,除少数特定案件外,他们不能自己独立告呈,而必须由他人代为告呈”[2]。如《大清律例》卷三十“见禁囚不得告举他事”规定“其年八十以上,十岁以下,及笃疾者,若妇人,除谋反、叛逆、子孙不孝,或己身及同居之内为人盗诈,侵夺财产及杀伤之类,听告,余并不得告。年老及笃疾之人,除告谋反、叛逆及子孙不孝,听自赴官陈告外,其余公事,许令同居亲属通知所告事理的实之人代告。诬告者,罪坐代告之人。”[3]如定要独立控告需由他人代为诉讼,各地“状式条例”也多言及“妇女无报呈不准上堂”之条。这一规定代表清代妇女并未拥有完全独立的诉讼权利。设置此例的初衷之一,是为免诬告事件频发而作出的限制之举,《大清律集解附例》有类似的解释:“不准告恐有冤抑,准告不无诬陷,故罪坐代告之人”。[4]换句话说,官府一面担心禁止诉讼会造成冤抑之情,一面担心准许告诉又会出现滥诉,于是抱告制度成为一种有效权衡。初衷之二是为了考虑妇女应“全其颜面”“存其廉耻”,汪辉祖在《佐治药言》中云及“妇女不可轻唤”条,称“盖幽娴之女,全其颜面,即以保其贞操,而妒悍之妇,存其廉耻,亦可杜其泼横”[5]。这段话描绘了公堂上两种截然不同的女性形象,一种是“幽娴之女”,另一种如“妒悍之妇”,前者认为出现在公堂这样的公开场合是一种羞辱,而后者不仅不会羞愧反而在公堂上泼辣耍狠,完全无视传统社会秩序和女性道德标准。[6]用抱告制度减少女性出现在公堂上的机会,也是出于维持体面和风化的考虑。但抱告制度之下,婆媳面临的困难程度不一,抱告人依次为夫家之弟、侄;母家之亲属;乡保邻右,婆婆寻求抱告人时三者皆可考量,媳妇寻求抱告人时多只能借助于母家亲属,因为夫家与乡保邻右一般不会参与到子女控诉家长的案件纠纷之中。

(二)诉讼主权的差异

尽管如此,抱告制度并未完全取缔妇女的诉讼权利,妇女仍然拥有一定的诉讼主权,这就造成了婆媳因家庭身份地位的不同而享有不平等的诉讼权利。首先,女性抱告是列于“谋反、叛逆、子孙不孝”以及“己身及同居之内为人盗诈,侵夺财产及杀伤之类”之外的案件,其中婆婆可以“子孙不孝”为由控诉媳妇,清律中也多“亲告乃坐”的规定,付诸诉讼意味着极大成功率,这也大大加强了婆婆平日震慑媳妇的威力。其次,条例中认定符合特定条件的妇女拥有主体诉讼权:一、已婚。二、已婚妇女在丈夫去世、儿子年幼的情况下可以行使诉讼权。三、丈夫虽未去世,但因外出、被关押等意外情况的存在而不能行使诉讼权利时,妇女可以以儿子年幼为由进行诉讼。[7]三条中,丈夫是否去世、外出、关押,儿子是否年幼成为诉讼权利的关键,从婆方而言,如果丈夫尚在,则一家之主往往能压制婆媳矛盾不至于上升至诉讼阶段,丈夫去世则儿子尚在,也能暂时缓解矛盾危机。如若矛盾过于激化。涉及家庭对外关系的处理或母家的权益之争,婆方作为主诉人,儿子也基本站在母亲一方。如若丈夫和成年之子均已过世,无他子或他子尚未成丁,则婆方拥有诉讼主权,这就为无夫无成子的年迈婆婆提供了一定的法律支撑。从媳方而言,只有在丈夫去世、儿子年幼的情况下才能诉诸法律,这就解释了清代婆媳矛盾中,寡妇成为诉讼主体的原因,而丈夫在世或儿子成年则无诉讼主权。

综上,同样受到报告制度案由和身份限制的婆媳,在清代的诉讼权利一致却不完整,由于两者实际情况的不同,婆婆拥有更多的诉讼主权,不仅能够以忤逆不孝的罪状控诉媳妇,且有机会成为家长实现诉讼权利,而媳方却受到更多制约。

二、法律条例中婆媳地位之体现

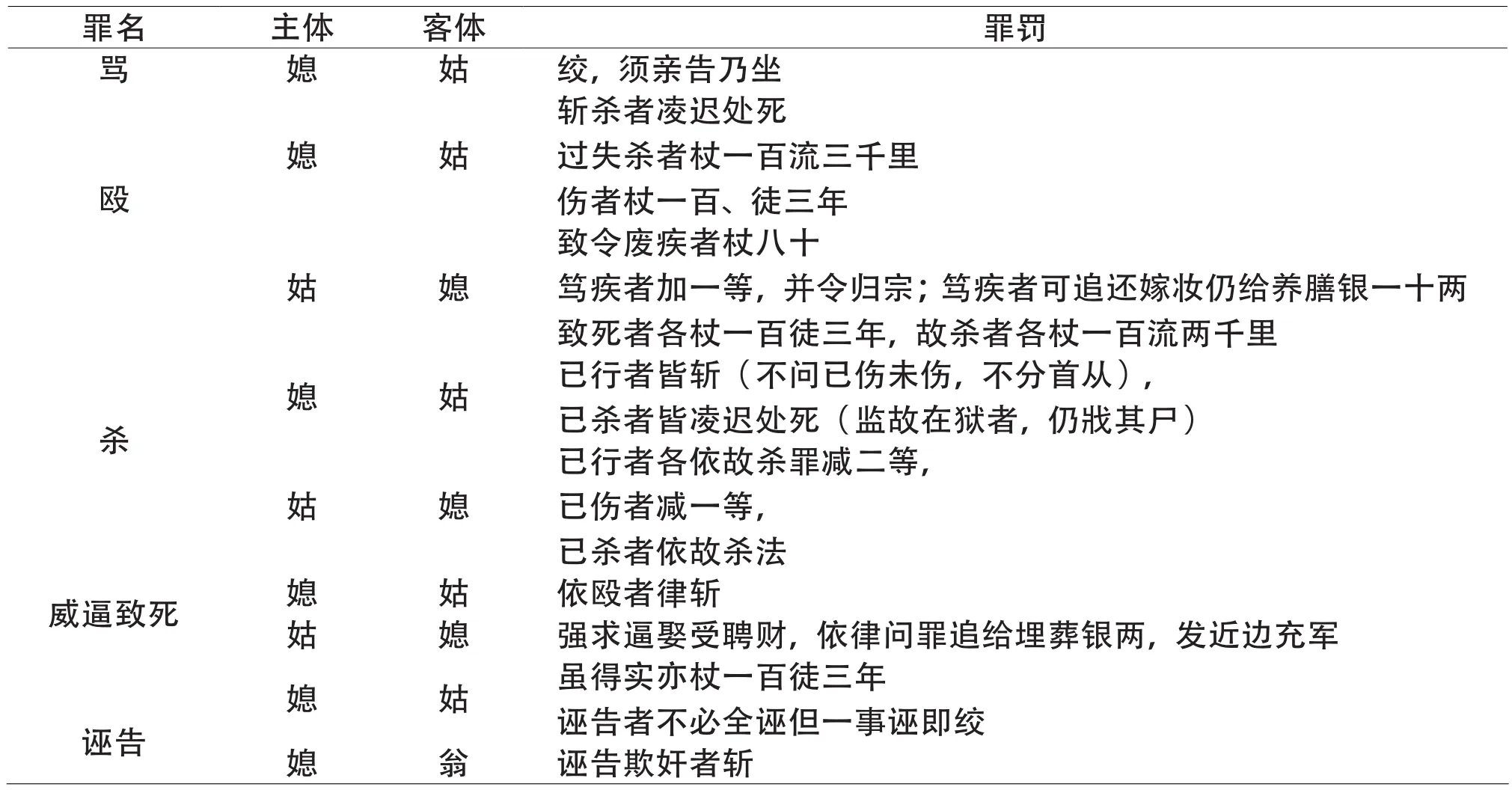

在清代法律中,对婆媳相犯有关律文条款的制定与表述也能看出婆媳双方在法律身份和地位的不同与差距。传统法律中历来刑民不分且重刑轻民,因此《大清律例》中与之相关的内容主要集中在刑律中,分别以骂、殴、杀及威逼致死和诬告等罪名依次分列罪罚,且随着犯罪程度层层加深,刑罚也逐一加重。为便于了解处罚细则,现将条文整理列表如下:

表1 婆媳相处犯罪罚对比图

(一)同罪异罚现象

从上表中不难看出婆媳相犯时,婆媳之间存在“同罪异罚”的现象。从詈骂至殴打甚至杀害,以及威逼致死和诬告等罪状,婆媳双方的处理方案各不相同。单从致伤一罪看,具体犯罪情境不同,刑罚也各有不同。媳妇殴打婆婆造成一定伤害,则杖一百、徒三年,如若婆婆殴打媳妇,刑罚依据致伤后废疾者和笃疾者两种不同受害程度而定,前者因使受害者失去劳动能力而判处施害者杖八十,后者因危及生命处罚略重,罪加一等,并令受害者归宗,施害者返还嫁奁的同时还给予养膳银。如果是谋杀重罪,已经实施但未致死而致伤,法律也作出相应判决,媳妇谋杀婆婆只要动了念想并且付诸实施,即便是未伤婆婆分毫,也面临斩刑,反之婆婆谋杀媳妇,则需进行伤害程度的判定,如果只是践行,依故杀罪减二等,即便是致伤也可按故杀罪减一等。威逼致死条例中,媳妇以下犯上则一律当斩,婆婆威逼致死则最重只是充军。

(二)加重与减刑主义

清律中对于媳犯婆的条文规定还采取加重主义原则,处罚罪责都较常人相争要重。反之,婆对媳的犯罪,法律却多以减刑的方式论处。如人际交往中常见的争吵詈骂,若发生在婆媳之间,且媳骂婆,应处以绞刑,且列入不孝重罪,在十恶之内。相较常人斗殴,律法根据致伤的不同情形,往往仅是处以笞、杖的罪行,只有“瞎人两目折人两肢损人二事以上二事如瞎一目又折一肢之及因旧患令至笃疾若㫁人舌令人全不能说话及毁败人阴阳者以至不能生育并杖一百流三千里”。[3]但若凶伤发生在婆媳之间,则截然不同,倘媳胆敢动手殴打婆,致婆受伤,媳则需被处以“杖一百、徒三年”的罪罚,不小心致死则要被“杖一百、流三千里”,如果手段残忍致死,则媳也当被酷刑处死。如媳存杀人之心,无论是否致伤、无论是否被迫协助,只要动了此念,付诸行动,都将被处以斩刑,如若婆死,则媳难逃凌迟之果。清律加注云:“凡预殴者不分首从皆斩,不论有伤无伤与伤之轻重也。”又条例云:“凡子孙殴祖父母父母,审无别情,无论伤之轻重,即行奏请斩决。”[7]常人过失杀人可收赎,而子孙过失杀伤父母则不得赎且科罪较重。[8]若婆殴媳,要殴打致伤才会被处以杖刑,致死则被处以“杖一百徒三年”,只有当婆故意恶意杀害,婆婆才会受到“杖一百,流三千里”的严厉处罚,但与媳殴婆的处罚标准看,要相对轻判许多。再看威逼致死,媳妇为之便是斩刑,而婆婆只有为财逼迫媳妇出嫁致死,婆婆才会被处以罚银充军,权因此事关乎名节。而同是诬告,媳妇告婆婆即便是事实也有相应责罚,然婆婆告媳妇理所应当。

由此可知,清代法律将婆媳之间本是姻亲形式出现的伦理关系,变成以权利和义务为内涵的法律关系,并在成文法中借以为尊长减刑、卑幼加刑的惩处手段明确婆尊媳卑的权力地位,即对媳妇的量刑要远远高于对婆婆的量刑,如以凡斗为基准,对婆的量刑低于凡斗,而对媳的惩戒高于凡斗,一高一低,拉大两者之间的悬殊差距,说明《大清律例》坚持的仍是“婆尊媳卑”的伦理道德。只是婆媳之间亲疏关系也决定了惩处的力度轻重。

三、司法判例中婆媳情理之表达

清代惯行“律例+判例”的法律模式,婆媳秩序不仅体现在《大清律例》之中,还显现于各类司法判例里。从清代婆媳相犯的司法判例来看,婆媳之间仍存在“重惩媳,轻罚婆”的问题,婆媳同等罪行相较,婆婆要轻于子媳,甚至在某些情况下能够免于罪责,而媳妇即便是无端、无意、无奈相犯,也难逃法律的罪惩。不过,司法审判中还是出现了对婆媳之间伦理纲常、人情世故、公道是非等核心内容的“情理”考量。

(一)情理考量的依据

判案过程中,司法官员作出特殊考量的主要原因基于三点考虑:第一评判标准为施害者相对于被害者的社会地位和血缘身份,涉案婆媳的关系存续问题成为主要依据。如顺尹咨傅氏因犯奸被伊姑张徐氏送县断离后,听从赵均章诬控徐氏与夫弟张二通奸等情一案,此前律例并无治罪明文,如何判处需要办案官员谨慎斟酌。最后考量“其诬告已在断离之后,恩义已绝未便”,婆媳关系已不复存在,所以裁决以常人律来参考,“科傅氏以千名犯义之条,自应照凡人诬告,分别首从问拟,该府尹将傅氏依诬告人死罪未决,杖一百流三千里,加徒役三年,为从减一等,杖一百总徒四年。”[9]第二影响审判结果的因素是事发缘由、犯罪动机。如若犯罪动机情有可原,司法判案中仍会偏向情理的一面而作出细微调整。如婆婆萧氏因媳妇牛高氏煮豆不烂,训之被阻后愤激自尽,从牛高氏的犯罪动机来看,并无谋害婆婆之意,司法机构也并未参照威逼致死依殴者律斩作出裁决。[10]第三则是犯罪手段或犯罪行为的具体情境。婆婆殴杀违犯教令或已犯殴詈不孝之罪的媳妇,只要不致残疾笃疾,概不成立伤害罪,但无罪而杀则要处以流罪,杀媳过于凶残则不能援例而须实配,情节过于凶残者更是从重发落,拟绞监候、斩监候。如“林朱氏因与林朝富通奸,为伊媳黄氏撞见,始则欲污之以塞口,见黄氏不从,复虑其碍眼商谋药死”,“此等败伦伤化,恩义已绝之罪犯,纵不至立行正法,亦应照平人谋杀之律,定拟监候秋审”,此案中,本应发配给额鲁特兵丁为奴的林朱氏最终被加重处刑。[10]案件属败伦伤化之事,身为长辈的婆婆不仅自身无法守节,还要殴杀知情之媳,或是逼迫媳妇通奸,且手段异常残忍,不重罪无法“以儆无良,以昭法纪”。

(二)情理考量的限度

值得注意的是,情理的作用仍然有限,决不可僭越法度中婆尊媳卑的权利地位。譬如法律极为看重父母因子孙而自尽的事实,即便父母自尽并非由于子孙忤逆或违反教令,子孙也不能卸却刑事责任,婆媳亦是如此。在田宗保与继妻田彭氏因训责前妻所遗幼子长受,致伊母唐氏痛哭叹息,进房卧抱,忿莫释,自缢身死一案,本是田宗保因长受吃饭玩延、撒娇将碗掷破而随手打其背上一下,田彭氏害怕长受哭声让婆婆听到生气,便上前打一下,不料被婆婆查知斥骂,均不敢分辨,岂料唐氏仍气忿莫释自缢殒命。[10]本是以理教子,实属平常,面对婆婆的责难,子、媳都秉承孝道,面斥不驳,但最终母亲因之殒命,司法仍照例判刑。即便是面对生活琐事,婆婆负气自缢,无论何因,媳妇都将面临严惩。如“李许氏轮应供饍翁姑之期,因耕作事忙,一时忘记,迨翁姑来家,该犯妇记忆赶回,备办不及,仅炒茄子与姑下饭,伊姑嫌茱不好,向其斥骂,该犯妇自知错误,往找伊子另买荤菜,经伊翁理怨伊姑贪嘴,致伊姑气忿自尽,将李许氏比照子贫不能养赡致父母自缢例满流”。[10]此案招待不周而致,事出有因,然婆婆却因此自缢,最终媳妇都被判处流放。

清代法官虽然出于和谐礼法关系的目的,在实际裁决中通过对犯事子媳的惩处酌情减刑,对婆婆恶意虐媳杀媳的行为加大打击力度,但酌情的尺度不大,情理的考量有限,婆媳秩序在清代国家法律中呈现出婆尊媳卑的态势,且尊卑悬殊。

四、小结

清代律法中,婆媳虽然同样面临抱告制度的约束,但因婆婆身处长辈甚至家长之位,拥有更多的诉讼主权,告案所托的报告人也较之媳妇要多。同时,在婆媳相犯的律法判定中,婆媳存在“同罪异罚”,同样的罪行,婆婆的过失惩处力度要远远小于媳妇的惩处力度,且与常人犯罪相较,媳妇以下犯上侵犯婆婆所面临的责罚几近苛刻。因此,法官在审理案件时会出于情理的考量适当作出调整,以缩小两者惩处力度的差距,但情理的作用有限,法律维护和构建的仍然是“婆尊媳卑”的伦理秩序。

从性别视角探究背后的深意,实与中国传统社会中儒家伦理强调的孝道观念和礼仪规范中的“男女有别”思想息息相关。在中国传统宗法礼制下,长幼伦理次序与男女两性等级次序相互交织,由于长期贯彻礼仪规范中的“男女有别”,女性处于男性附属品的地位,隶属于男性家族,然由于孝道在传统社会的提倡与强调,尤其儒家将其更为发扬光大,女性中生育后嗣的母亲具有较高的权利、地位和对于子女的绝对优势,在没有男性尊长的情况下,母亲地位崇高,甚至成为一家之主。[11]可以说,家庭关系中的横向关系与纵向关系处理原则不一,前者以“男尊女卑”为原则,后者以“长者为尊”为准则,换言之,“尊母重母”与“男尊女卑”原则并行不悖,最终造成家庭中“尊母抑妻”的处事原则,也造成了婆媳尊卑有别的家庭地位。为了维护此等伦理秩序,追求家庭的和谐稳定,婆婆被赋予一定驾驭媳妇的权力,如掌握家庭经济权、对子媳婚姻关系的支配权以及对媳妇的惩治权,而媳妇则通过被外界不断教育、训导和警戒,学习顺从和忍让,此种尊卑二元对立的婆媳关系极其脆弱,一旦媳妇无法恪守陈规,婆媳矛盾一触即发,因此依托国家法律对破坏“婆慈媳孝”理想模式的行为加以厉刑成为一种保障。不过,法律的专项制定和司法中频繁出现的案例解释,也从另一面说明,清代的媳方并非完全处于被动状态,她们在被动接受社会塑形的同时,也在不断追求权利和反抗不公。可以说,单方面依托法律惩戒以维护不平等关系实际相当脆弱,也无法真正实现秩序的稳定,婆媳矛盾的彻底解决只有依靠婆媳的共同意识,发现问题,并作出心理调适,消除预埋的敌意,婆媳关系才有实现和谐的一天,即便是对于当下的婆媳关系维护仍有一定借鉴意义和价值。

- 法制博览的其它文章

- 专利检索过程中调整和扩展分类号