北美基层医疗健康科研网络体系早期的创建和发展:一项基于历史视角的文献综述

汪洋,徐志杰,LI Li,匡莉,许岩丽*,韩建军*

基层卫生研究(primary care research)对于发展基层卫生(primary care)和国家健康系统的价值,因历史上的三项重要研究发现而得以凸显:第一,成熟的基层卫生系统所服务的患者数量往往是在医院就诊患者数量的5倍以上,且这一比例会长期维持,这意味着基层卫生系统所面对患者群的数量和特点与专科医疗系统存在明显差异[1];第二,社区全科医生等基层卫生工作者的知识体系,不仅涉及患者的疾病,也涉及健康和疾病的自然史、预防、社会风险因素等,这意味着基层卫生和全科医学知识体系的复杂程度上限高于专科知识体系[2];第三,因环境、人群和系统间存在差异,通过高度分化的专科研究所建构的知识体系(如临床实践指南、系统综述)和基层卫生系统的实践间存在转化鸿沟,这意味着由基层卫生实践升华而成的本学科知识不能被外部理论所替代[3]。有鉴于此,构建能够将实践经验和科研知识融为一体的学科科研体系,为发展基层卫生事业探索前路、解答问题、凝练经验、培育人才,日渐成为各国基层卫生管理者、研究者及实践者的共识[4]。

在欧美国家,这一体系最常见的表现形式是基层医疗健康科研网络体系(practice-based research networks,PBRNs)。PBRNs诞生于20世纪60年代的荷兰,此后的几十年在加拿大、英国、美国等多个国家蓬勃发展。借助对全科医学科研机构(如全科医学系、基层卫生研究中心、国家和地区协会)和众多基层医疗卫生机构(如社区卫生服务中心、私人家医诊所)的系统联结,PBRNs目前已在世界范围内成为基层卫生学科在科研、教学及创新等领域的重要支柱和发展引擎[5]。然而,中国基层卫生研究者和实践者在建立和发展PBRNs时,可能会面对三项难题:第一,全科医学在欧美国家大多有30年以上的学科发展史,但中国的很多医学院和医院创建全科医学系或全科医学科未久,需要相当长的时间积累科研和教学经验[6-7];第二,相当一部分基层医疗卫生机构目前处于发展初期,尚未形成具有全科特色的服务团队和成熟机制,缺乏与患者间的稳定信任关系[8-10];第三,中国目前和未来可能发展的基层卫生系统,在背景、目的、结构、流程及所重视的关键结局等方面,存在一定的独特性[11]。因此,如果试图在中国基层卫生系统中直接“嵌入”欧美当前的科研系统,可能会引发“南橘北枳”的问题,即因历史、环境和基础条件的差异,而难以使欧美当前的前沿理论与中国基层卫生的实践有效结合。相比之下,欧美基层卫生研究的先驱者们在早期创建PBRNs时的核心原则和历史经验,可能对我国当前的基层卫生科研发展有更大的借鉴意义。

在过去的40年里,欧美研究者发表了很多关于PBRNs发展经验的研究。然而,这些研究多聚焦于某个PBRN,着眼于PBRNs组织、资源、研究、经验教训中某几个方面[5,12-13],而未曾以一种立足于科学和学科发展的历史视角,对PBRNs在一段时期内的发展情况进行整体分析。在GREEN等[5]的经典历史回顾中,认为北美PBRNs运动起源于20世纪70年代,至1994年则拥有了相当数量的区域PBRNs并积累了丰富的研究经验,为此后的迅猛发展奠定了基础。因此,笔者开展此项文献综述,旨在全面收集和整理北美地区PBRNs自诞生到初步形成体系的17年(1977—1994年)[5],在以下六方面的历史经验,以期为我国未来PBRNs的发展提供借鉴:(1)北美PBRNs的机构规模和组织形式是怎样的?(2)PBRNs组织及作为参与者的全科医生,发展PBRNs和从事研究的目的是什么?(3)其所研究的人群和主要问题是什么?(4)研究使用了哪些方法和设计,研究数据是如何收集的?(5)科研资金从何而来?(6)在这一时期,积累了哪些发展经验,遇到了哪些困难和挑战?

1 资料与方法

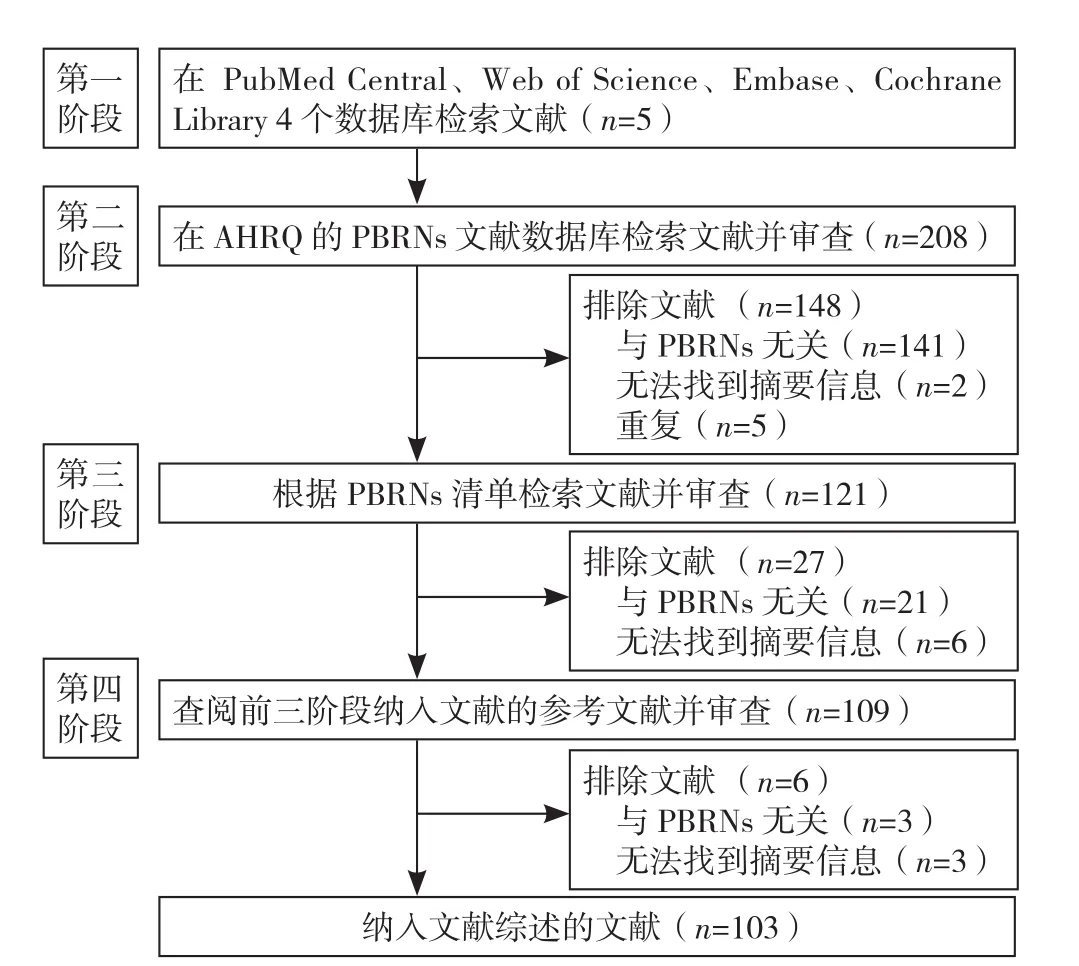

1.1 检索策略 因目标文献主要发表于20世纪90年代前,多未被当前主要学术数据库(如PubMed Central、Web of Science)收录。根据 GREEN 等[5]于 2006 年发表的一项报告中涉及的关键信息,本研究设计了一种四阶段的逐步检查和扩大文献来源的检索方法。第一阶段:根据“primary care research”和“PBRNs”两个核心概念,使用在POLS等[14]开发的家庭医学文献灵敏过滤器(灵敏度为96.8%)基础上修订的检索式(表1),在 PubMed Central、Web of Science、Embase、Cochrane Library 4个常用医学文献数据库中进行检索。因PBRNs初期发展在欧洲、北美及澳大利亚等英语国家和地区[5],故将语言限定为英文的,发表时间限定为1977—1994年。第二阶段:在美国医疗保健研究与质量局(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ) 构 建 的 PBRNs文献数据库中,对1994年及以前发表的文献进行人工逐篇检索。该数据库收集了历史上绝大多数PBRNs研究信息,其文献收录条件为:研究必须由科研网络的主任或成员进行,且研究必须基于基层卫生诊所开展[15]。因此,理论上,该数据库应充分收录了1994年及以前发表的PBRNs产出的研究。第三阶段:根据前两个阶段获得的文献,以及一份报告了1994年北美PBRNs列表的历史文献[16],整理获得“PBRNs清单”(表2),在Google和Google Scholar上对这些组织及其所发表的文献(包括灰色文献)信息进行逐一检索。第四阶段:对前三阶段获得的符合纳入标准的文献进行参考文献检查,从而查找其他可能被遗漏的文献。

表1 本研究在文献检索第一阶段所使用的检索式Table 1 The search strategy used in the first stage of searching process

表2 本研究在文献检索第三阶段使用的PBRNs清单Table 2 The PBRNs list used in the third stage of searching process

1.2 文献筛选与信息收集

1.2.1 文献纳入标准 根据文献类型,设计两种文献纳入标准。(1)对于未使用“导言-方法-结果-讨论”(IMRaD)格式的非研究论文(包括灰色文献),需满足:①发表于同行评议的学术期刊或产自富有声誉的机构(灰色文献);②介绍了PBRNs的机构组织、研究实施、数据收集、资金获取等关键信息;③可阅读该论文的完整正文内容。(2)对于使用IMRaD格式的科研论文,需满足:①发表于同行评议的学术期刊或产自富有声誉的机构(灰色文献);②研究由1个或多个PBRNs组织或参与,且过程涉及多家基层医疗卫生机构在患者招募、研究实施、数据合并等环节的协作;③可获取文献全文或摘要。

1.2.2 文献信息检索 文献信息的检索由一位研究者进行,在必要时提交给另一位研究者检查。第一阶段的文献信息通过文献管理软件(EndNote X9.2)汇集和整理,之后导入预先设计好的电子信息收集表中(Excel 2010);后三阶段的信息搜集则通过预先设计的电子信息收集表进行汇集和整理,其内容包括题目、第一作者、第二作者、第三作者、发表期刊、出版年份、文献类别〔原创论文或非原创性论文、是否与PBRNs的发展经验有关(理论论文)或产自PBRNs(原创论文)〕、是否可阅读摘要、是否可获得全文、第一作者所属科研机构、科研网络、经费来源、研究目的、研究类型、方法类型、数据收集方式、患者/人群/问题、主要结局和研究结论。

1.3 信息提取与整理 完成文献筛选后,由一位研究者按照信息收集表中的关键要素对纳入文献进行信息提取,必要时提交给另一位研究者检查。在信息提取结束并检查完成后,根据预设的6个研究问题对非原创性研究中的信息进行主题性整理,根据文献记录表中的要素对原创性研究信息进行描述性统计分析(数字资料)。最终对从两种论文中获取的全部信息进行归纳,以得到结果。

2 结果

2.1 文献检索结果 初始纳入文献284篇,阅读摘要和全文后,排除不符合标准的文献181篇,最终纳入文献103篇,文献筛选流程见图1。其中,27篇(26.2%)为介绍PBRNs发展经验的非原创性研究,2篇(1.9%)为灰色文献,74篇(71.9%)为由PBRNs产出的原创性研究。

图1 本研究的文献检索流程和结果Figure 1 The process of search,review and exclusion of target literatures

2.2 北美PBRNs的发展特点

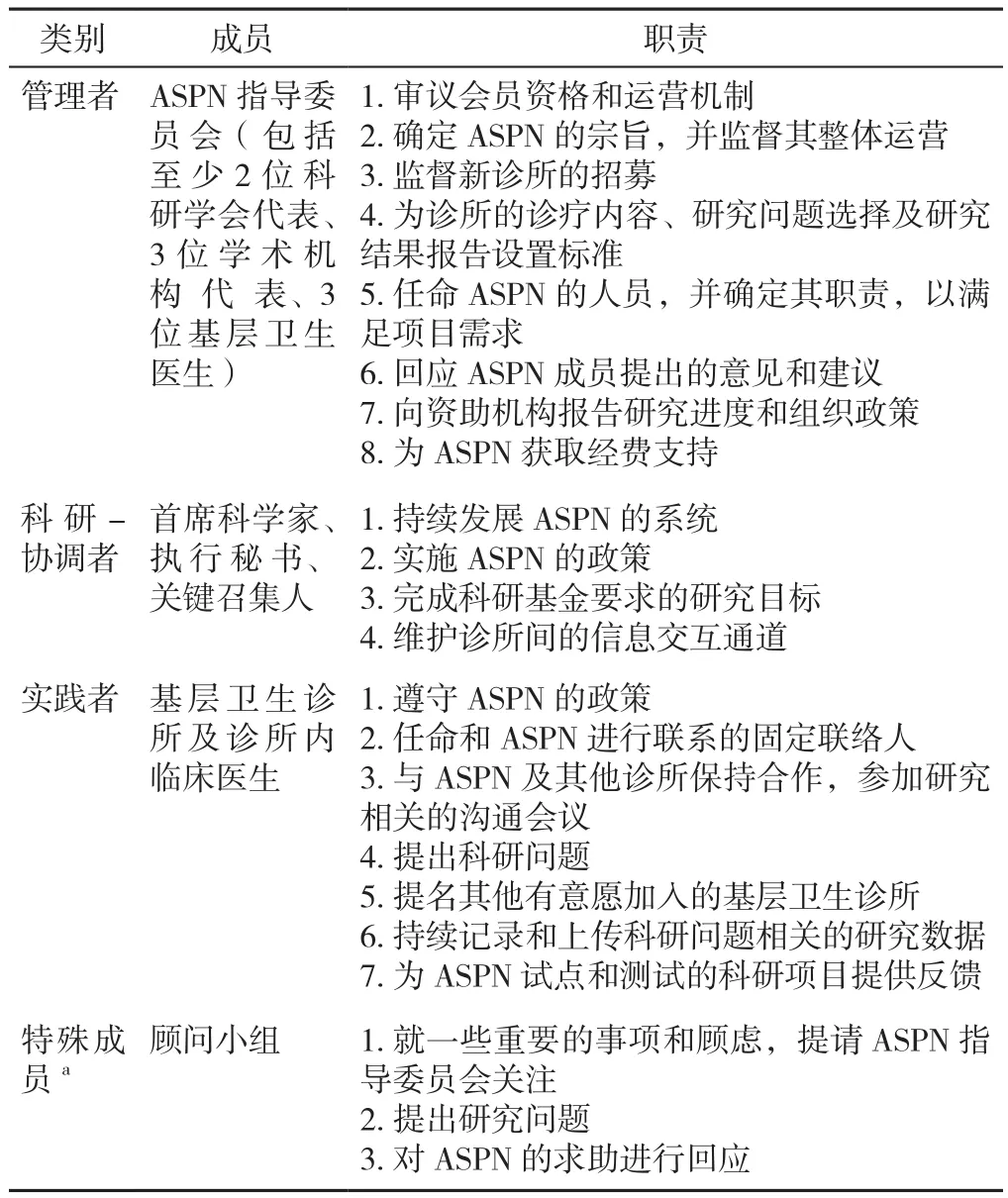

2.2.1 门诊前哨实践网络(Ambulatory Sentinel Practice Network,ASPN) ASPN成立于1981年,是北美首个国家级PBRN,在基层卫生和全科医学学科发展史上具有重要地位[5]。ASPN的核心成员包括管理者、科研-协调者、实践者三类。其中,管理者是由9位北美知名基层卫生和全科医学专家组成的指导委员会;科研-协调者由科罗拉多大学家庭医学系执行秘书担任首席科学家(principal investigator,PI),由美国和加拿大等地的关键召集人组成联络网;实践者为ASPN组织内的基层卫生诊所和医生,分布于美国和加拿大的各州(省)[17]。1982年,ASPN的实践者仅有25家诊所和95位医生[17];截至1994年,实践者规模扩大至78家诊所和381位医生,分布于美国的34个州和加拿大的4个省,为超过35万名患者提供服务[16,18]。

ASPN内成员分工明确,各成员主要职责见表3。在实施研究时,通常由实践者负责提出问题和收集数据,科研-协调者负责文献检索、初步验证问题、收集和分析研究资料,管理者负责对整个研究过程进行立项、监督管理、评估、发布结果及争取科研资金。研究的知识产权归ASPN组织共同所有,未经指导委员会批准,任何基于其研究资料的学术论文不能被公开出版[17]。在ASPN发布的研究中,有2项研究以ASPN组织署名[19-20],余下17项研究以研究者姓名署名[21-37],且在文末列出了参与研究的指导委员会成员、关键召集人及各基层卫生诊所负责人姓名和贡献。

表3 ASPN的成员组成及职责分工Table 3 Composition and division of responsibilities of ASPN

ASPN的组织目的具有鲜明的学科引导性,其高度重视基层医疗卫生机构临床实践问题的研究,致力于基层卫生学科知识基础的积累[18]。1991年和1994年的调查显示,基层卫生诊所和临床医生作为实践者成员参加ASPN的动机和目的主要体现在5个方面:(1)ASPN的活动可以使其在从事临床工作的同时接触医学科研工作;(2)ASPN使其有机会与高度敬业、知识渊博的同行和研究者开展合作;(3)ASPN使其能够与同行共同探讨如何解决临床实践中的常见问题,获得学科归属感和认同感;(4)ASPN的理想使其产生了在医学变革时代从事正确、带来职业归属感、具有社会价值职业的使命感;(5)ASPN的研究模式使其可以近距离观察研究应用于实践的反馈,获得对自身工作的成就感[26,38]。

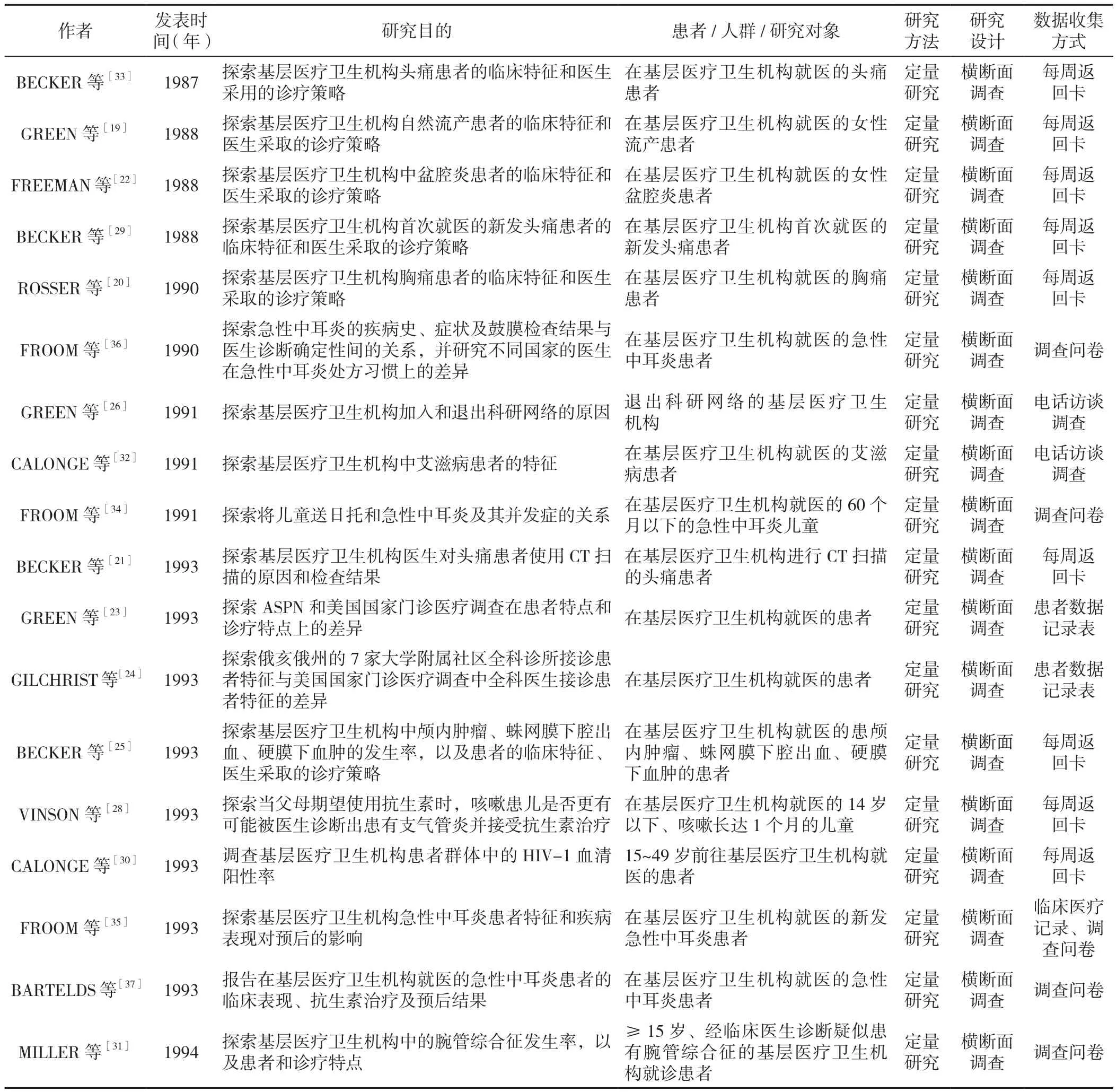

ASPN研究的主要问题、目标人群及主要发现见表4。ASPN的研究问题高度聚焦于两个方向:(1)针对基层医疗卫生机构患者疾病特征、患病率、诊疗方法等进行基于多中心的数据分析,以在整体上探明基层卫生诊疗和服务特点、患者特点及未知未明的问题和领域[19-22,25-37];(2)评价ASPN所收集数据的可靠性和代表性,检验其能否代表北美基层医疗卫生机构的整体情况,提升研究结果的内部和外部效度[23-24,39]。ASPN在这些研究中大多使用了定量研究中的横断面调查[19-26,28-37]。

表4 ASPN所发表原创研究的基本特点Table 4 Main characteristics of original research published by ASPN

在数据收集上,ASPN在20世纪70年代荷兰基层医疗卫生机构使用的数据汇集机制的基础上,开发了“每周返回卡(weekly return card)”及相应的定期数据收集机制。“每周返回卡”分为正反两面,上面印有诊所信息、时间信息、患者信息,以及研究数据的记录表。其中,患者信息表所在的部分可被撕开并独立保存,以保护患者的信息隐私;研究数据记录表则包含正反面共4个研究问题的快速信息填写栏。医生可将该卡片和铅笔、橡皮一同放在衣袋中,并在和患者会面时,在极短时间内完成数据的录入。各诊所每周定期将卡片寄送至科罗拉多大学家庭医学系的数据统计部门,由其进行数据的整理、清洗及保存,通过这种稳定和持续的数据收集机制,获得研究所需的大量数据和信息[5,17,40]。

ASPN的研究经费主要来自北美基层卫生研究组 织(North American Primary Care Research Group,NAPCRG), 以 及 洛 克 菲 勒 基 金 会(Rockefeller Foundations)和凯勒格基金会(W.K. Kellogg Foundations)两个私立基金会[5]。除此之外,在两个研究项目中,ASPN分别获得了美国卫生和公共服务部(United States Department of Health and Human Services,HHS) 授 予 的家庭医学系发展基金[24]和美国国家职业安全与健康研究所(National Institute for Occupational Safety and Health,NIOSH)的基金支持[31]。但最为重要的,是ASPN内大量基层卫生诊所和医生在时间和工作方面的无私奉献[5]。

ASPN在发展中积累的经验主要体现在4个方面:(1)在以实践为中心的研究中,全科医生是最核心的人力资源和解决现实科研问题的助力,而非需要接受自上而下的、基于专科医疗环境的医学教育的负担[18];(2)PBRNs需要维持和基层卫生诊所间稳定且及时的通讯和反馈,形成基层医疗卫生机构参与研究的共识[17];(3)PBRNs需要尽可能降低实践者成员收集数据的成本和负担[17];(4)PBRNs研究者需要借助方法学和研究设计的发展,缓解在数据质量和结果外部效度方面的局限性[18]。同时,ASPN面临着3个方面的挑战:(1)在组织原则、管理策略及科研信息工具等方面,ASPN在初期阶段难以实现快速的发展和完善[41];(2)因政府和私人基金支持不足,科研产出不易被临床商业转化,诊所间的交流和协作需要额外经费支持,ASPN的科研经费一度较为紧张[41];(3)在研究过程中反复征询参与医生的审查和同意,可能会影响研究的实施效率[42]。

2.2.2 达特茅斯基层卫生合作信息计划(The Dartmouth Primary Care Cooperative Information Project,COOP)COOP成立于1977年,是北美最早的PBRN。作为一个以全科医学系为中心的地区性PBRN,其构成主要包括作为研究枢纽的达特茅斯医学院的社区和家庭医学系,以及位于缅因州、佛蒙特州、新罕布什尔州的44家基层卫生诊所[43]。其核心设计架构是在各诊所中普及一套预设的医疗信息系统,并将各诊所的数据汇集到位于达特茅斯大学的大型计算机中,由此,基层卫生诊所和全科医学系被连接在一起,研究数据得以汇集。在此基础上,全科医学系得以为基层卫生诊所提供临床路径完善、机构管理、质量评估等服务,实施继续医学教育和合作研究等项目,在系统层级上增强了全科医学系和基层卫生诊所之间的交流,前者通过及时发现后者工作中的不足并改善问题,来控制医疗成本并提供更优质的服务[43]。1982年,COOP脱离达特茅斯医学院社区和家庭医学系,成立了一个由6位基层医生和1位家庭医学系专家代表组成的管理委员会,并招募了1位研究协调员和3位兼职研究助理作为科研-协调者[42]。

COOP是美国政府早期的医疗改革计划试点,其试图通过促进基层医疗卫生机构和医学院系学者的合作,建立一个更加专业的基层卫生体系,以提升基层卫生服务的质量、增强管理效率、控制医疗开支、发展基于实践的继续医学教育,以及吸引和保留农村地区的基层卫生人员,从而在整体上以有限的成本实现高质量的医疗服务[43]。一项1994年的调查揭示了基层医生参加这一项目的主要原因,包括:(1)COOP为基层医生,尤其是农村地区的基层医生,提供了参与医学研究的机会;(2)COOP内部跨越身份和职业等级的尊重文化使参与者形成了向心力;(3)COOP开展的许多接近基层卫生工作和务实的研究让参与者感受到创造感和价值感[38]。

COOP在1994年前发表的、可查询到具体信息的原创性研究共13项[44-56],其研究人群依然高度聚焦于基层医疗卫生机构的医生和患者,研究领域可分为4类:(1)与ASPN的研究类似,旨在探索基层医疗卫生机构特定患者人群的疾病特点[44-47,50];(2)聚焦于基层医疗卫生服务,通过基层医疗卫生机构实施某类预防医学服务,评价其有效性和可行性[48-49,53];(3)工具开发的研究,旨在设计出一套适用于基层医疗卫生机构的患者功能状态测量工具(COOP chart)[51-52,54,56];(4)COOP与美国国家癌症中心资助的社区诊所癌症预防计划(CPCP)合作,进行的一系列在社区环境内实施的干预性研究[53,55]。从方法学上看,COOP的研究依然主要采用了定量研究,但在设计上更加复杂,多次使用了前瞻性队列研究[47,49]和随机对照试验[52-55],甚至尝试开展结合多种研究方法的多阶段研究[56],其数据收集方式则主要通过病历记录、临床记录、临床调查、电话访谈等形式(表5)。

表5 COOP所发表原创研究的基本特点Table 5 Main characteristics of original research published by COOP

从COOP的经验介绍来看,其核心数据收集机制是各诊所常备的一套与医疗信息系统和财务系统高度整合的、可自动将各诊所数据汇总到主计算机并定期向诊所提供反馈报告的计算机系统[43]。但对比最终的发表研究来看,COOP的数据收集似乎更多地被应用于实践、管理及继续教育等工作,而未能如ASPN的“每周返回卡”一样,形成可以为COOP研究提供数据的稳定、长期机制。

COOP的研究经费高度依赖私人基金会,除洛克菲勒基金会和凯勒格基金会[48,51]外,COOP还接受了约翰逊基金会(Robert Wood Johnson Foundation)[48,51]、格兰特基金会(William T. Grant Foundation)[56]、凯泽家庭基金会(Henry J. Kaiser Family Foundation)等的资助[50,52-53]。达特茅斯医学院社区与全科医学系与美国国家癌症中心也资助了一些特定的研究[45,55-56]。此外,加入COOP的诊所也为科研网络的维护支付了一定会员费用[41]。

COOP积累的发展经验包括4个方面:(1)COOP的基层卫生研究不仅重视临床问题,也重视管理问题,提升了研究的严谨性(如采用前瞻性研究和随机对照试验),并基于研究发现进行及时工作改进,容易获得基层医务人员的认可[57];(2)其召集和培养了一批具有积极进取精神且有一定时间的参与者,在科研网络的组织者和基层卫生的实践者之间构筑起信任关系,这对于发展科研网络至关重要[57];(3)大型计算机的数据汇集系统可以高效获取数据,但需要独特的条件(位于达特茅斯大学的中央计算机)及医生、管理者、程序员之间的密切合作,并能承担经济开支,因此系统的开发必须注重在临床和机构管理功能上的实用价值和市场竞争力,以保持成本效益[58];(4)采用基于科研网络汇集的实践数据和信息对医生进行继续医学教育是可行的,此类信息对于临床不确定性和医疗成本相关的学习尤为有效[59]。COOP面临的挑战主要体现在两方面:(1)因为高度依赖不稳定的科研基金支持,COOP工作人员的职业稳定性缺乏保障;(2)参加研究可能会增加基层诊所人员的职业倦怠风险[42,58]。

2.2.3 威斯康星研究网络(Wisconsin Research Network,WReN) WReN成立于1987年,创建者是威斯康星州家庭医师学会、威斯康星家庭医学研究所、威斯康星大学家庭医学和实践系。相较于COOP,WReN与家庭医学系及学会的联系更为紧密,主要表现为:WReN本质上是威斯康星家庭医师学会研究委员会的一个项目,研究委员会的主任同时兼任WReN主任;威斯康星家庭医师学会和研究所是WReN主要的经费提供方和财务管理方;且WReN的办公地点和设施全部由威斯康星大学家庭医学和实践系提供[42]。

WReN的管理工作由威斯康星家庭医师学会研究委员会负责;科研-协调人员包括行政部门中的3位非专职人员和各诊所中的站点协调员;实践层则高度开放,其招募非医生、规培医生及医学生会员,且对于年龄、资质、科研职责没有任何限制和要求。这导致在建立的3年之内,加入该网络的会员多达近300人,但也使得其组织结构高度松散化[42,60]。1994年,有195家诊所和498名医生加入该网络[16]。

WReN创建的目的包括:支持基层卫生医生的研究兴趣,促进医生之间的合作研究,为需要接触社区诊所的其他研究者提供资源[43]。在一项调查中,受访医生表示其参与WReN的主要动机包括:提升工作成就感,加入学科研究组织和参加学术讨论的吸引力,发表研究可提升其在患者和社区中的影响力[39]。

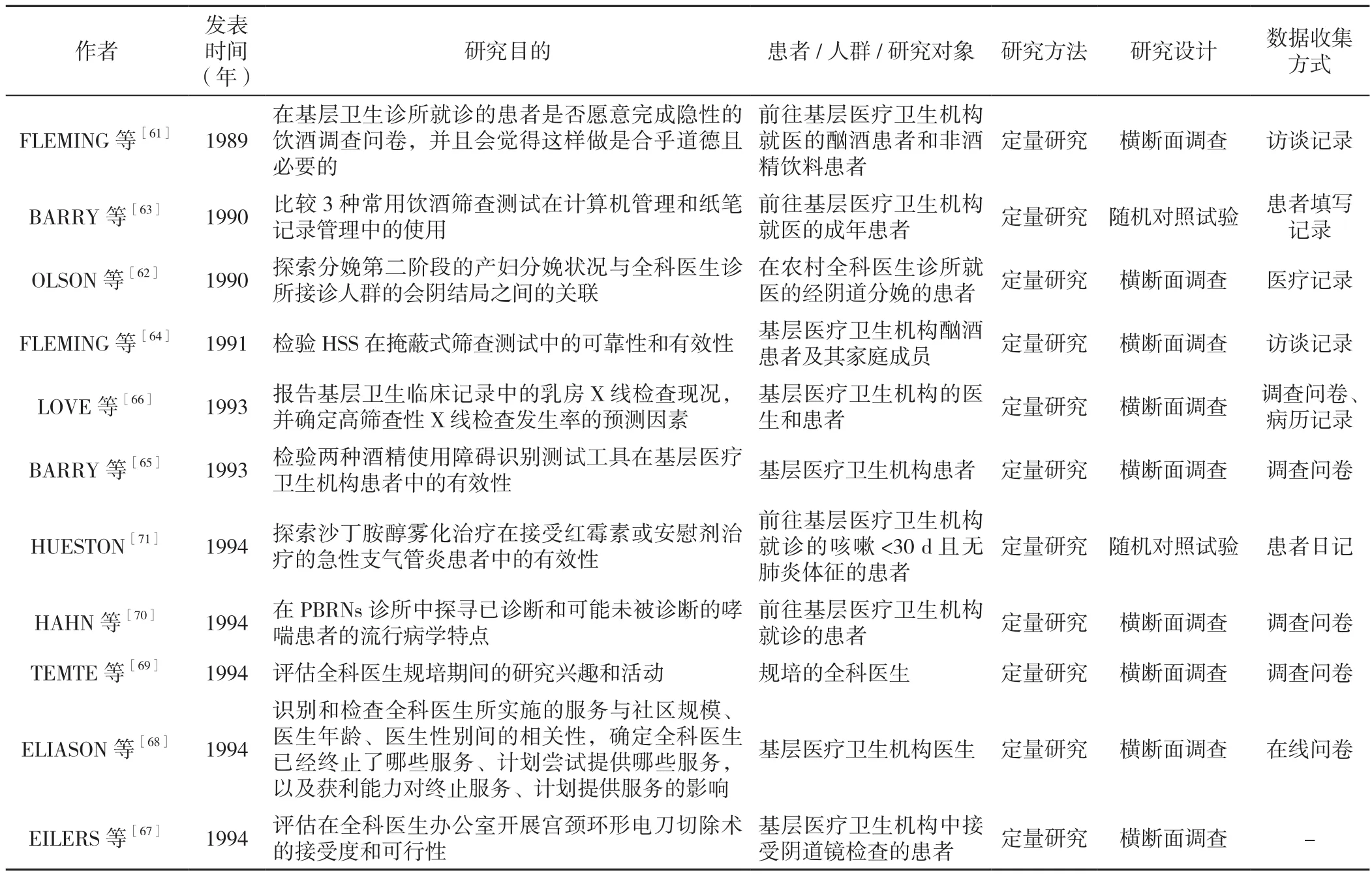

本研究纳入了WReN完成的11项原创性研究[61-71],其主要研究对象同样为基层医疗卫生机构的患者和医生,其研究问题则较为多样化,包括基层医疗卫生机构对患者进行饮酒状况调查[61]、妇女保健服务[67]、医生规培[69]、哮喘流行病学调查[70]等。使用的方法仍多为横断面调查,2项研究使用了随机对照试验[63,71],工具则为调查问卷、病历记录、访谈提纲、患者自主记录及在线问卷(表6)。

表6 WReN所发表原创研究的基本特点Table 6 Main characteristics of original research published by WReN

WReN研究经费中有相当一部分来自威斯康星州家庭医师学会会员缴纳的会费(每人每年25美元)、威斯康星大学医学院的研究基金,以及美国家庭医师协会、美国家庭健康基金会等机构的捐赠[42]。仅有1项研究的经费来自美国癌症协会和美国国家癌症研究所。

WReN的主要发展经验包括5个方面:(1)在该科研网络的研究工作中,拥有丰富研究经验的PI能获取研究经费并构建支持研究的基础架构;(2)PBRNs需要从一开始就鼓励实践者参与科研项目规划,促进实践者和研究者的沟通,以避免研究设计不切实际;(3)在与研究项目匹配度很差的情况下(如研究不适用于社区/基层环境、规模和资源需求超出PBRNs的规模和能力、研究会严重影响诊所的日常工作等),PBRNs需要勇于拒绝一些不适合自身的研究机会;(4)PBRNs需要及时协调大型可被资助项目与涉及个人利益的小型项目间可能存在的矛盾;(5)新创建的PBRNs在最初两年的消亡率可能高达60%~70%,5年消亡率高达75%,因此获得稳定的机构、设施、人员及财务支持至关重要[60]。WReN所面临的困难和挑战包括4个方面:(1)在不具备大型医疗保健数据库的情况下,WReN获取数据的能力相较于成熟的医疗保健系统并不具备优势;(2)在不能有效号召和凝聚诊所、医师投入科研活动的情况下,WReN很难得到一些研究者的青睐;(3)WReN缺乏为其成员提供充分科研培训的能力,因此实质上并未满足很多会员的需求;(4)因为网络自身的结构特征,WReN在很多时候会陷入“资金不足—无法承接研究项目—资金不足”的恶性循环[60]。

2.2.4 儿科实践研究组织(Pediatric Practice Research Group,PPRG) PPRG成立于1984年,其所关注的科研高度聚焦于基层卫生中的儿童保健领域。PPRG由芝加哥儿童纪念医院(Children's Memorial Hospital,CMH)和西北大学(Northwest University,NU)儿科系创立。1985年,该组织仅有10家诊所参与[42];到1994年时,芝加哥地区和印第安纳州已有35家诊所和134位医务人员加入 PPRG[16]。

PPRG致力于在基层医疗卫生机构中进行基于实践的研究,来理解和改善儿童保健服务[72]。PPRG的指导委员会由大学儿科系系主任、医院儿科的科主任、PPRG的工作人员及网络中的医生代表组成。研究由网络内工作人员和基层医生共同设计并拟定研究草案,在每月例会上由指导委员会审议。研究的设计者和创作者通常担任主要作者,主要参与的基层医生担任共同作者,参与研究的其他成员贡献也会在“志谢”中得以体现[42]。

尽管PPRG的准入较为开放,但其研究更依赖专业和完善的科研团队,由兼职主任、副主任、流行病学研究者、数据分析师、全职经理和秘书组成。这使得PPRG在申请科研基金方面拥有较大优势,且对基层医生的工作影响相对较小。甚至部分研究的主体部分仅依靠PPRG工作人员即可完成,而非基层医生,极大减轻了基层医生参与研究的负担[16,42]。

PPRG所发表的8项研究以基层患者和医生为主要研究人群[73-80],其研究问题涉及特定基层医疗卫生机构为患儿提供的医疗服务及患儿面临的风险[73,75,77]、部分儿童疾病的危险因素[74,76,78,80]、特定的临床诊疗工具在基层卫生环境中的适用性等[79]。PPRG的研究方法依然以定量研究中的横断面调查为主,数据收集方式也多为临床记录和调查问卷(表7)。

表7 PPRG所发表原创研究的基本特点Table 7 Main characteristics of original research published by PPRG

PPRG最初的启动资金来自NU和CMH,后期的研究经费则来自多家机构提供的专项研究基金,包括:美国国家儿童健康与人类发展研究所,美国儿科学会,芝加哥社区信托基金,美国国家心脏、肺和血液研究所,美国心脏病学会等[42]。

PPRG的主要经验包括:(1)拥有经验丰富的科研工作人员和高水平PI组成的团队,可有效提升科研网络在科研资金申请上的成功率[42];(2)PBRNs需要拥有可以全面收集患者信息的中央计算机系统,才能释放全部的研究潜力[42];(3)可以通过鼓励医生参与研究的全部过程和对研究设计进行修订,以改善研究的可行性和增加医生的参与度[42];(4)可以将区域性PBRNs研究中选择的样本和其他适用环境的人群特点进行比较,以提升研究的外部效度[81];(5)适应性较强的短调查问卷可能是适合在诊所收集患者信息的工具[81];(6)基层医师参与研究的积极性,将极大影响数据收集的质量和回复率[81];(7)在定量研究中,需要检查不同诊所的观察者和设备差异,以确保数据收集的可靠性[82]。PPRG面对的主要问题和挑战包括两个方面:(1)维持参与PPRG诊所的向心力和对会议的积极参与,需要在组织工作中付出持续努力[42];(2)缺乏稳定的核心资金支持,这对PPRG的持续发展造成了客观威胁[42]。

2.2.5 国际基层卫生网络(The International Primary Care Network,IPCN) IPCN是由北美地区延伸,进而构建的第一个国际PBRN。其成立于1985年,首批有9个国家参与,其中6个当时已存在PBRNs(美国、英国、荷兰、瑞士、加拿大、比利时),3个则新建了PBRNs(澳大利亚、新西兰、以色列)。其构建目标为:对基层卫生中存在的问题进行国际研究,以增加对全世界医疗健康服务的理解、组织及实施。相较单一国家的PBRNs,其尤为关注通过比较不同国家间的健康状况、医疗服务方式、资源和支出来获得独特的知识[83]。

IPCN的组织结构因循ASPN模式,但因其自身的国际化特点,具有3个独特设计:(1)管理层的IPCN指导委员会比ASPN指导委员会多一项职责,即审核新的国家科研网络的加入申请;(2)实践层的各国会员仍然具备提出研究问题的权利,但这些问题需要在本国的科研网络内先进行试点研究;(3)IPCN的数据和研究结果属自身所有,但在符合IPCN指导委员会审议通过的国家合作项目要求的情况下,会员PBRNs可以拓展国际研究以供自身使用[83]。

1994年以前,ICPN从事的研究聚焦于一个国际科研合作计划。该计划由洛克菲勒基金会和凯勒格基金会联合赞助,并由NAPCRG给予支持,旨在探索基层医疗卫生机构中急性中耳炎患者的特征[83]。通过9个国家374位全科医生的合作(ASPN代表美国参加),IPCN在8个月之内招募到4 296位基层就诊患者,调查并收集其人口学特征、疾病史、临床症状、基层治疗特点及转诊信息,并随访2个月,最终获得回复率较高(85%)的国际多中心数据[34-37]。

IPCN的主要经验是证明了ASPN的发展模式可以向全世界范围扩展,并以此为基础,进行更大规模的基层卫生国际合作研究。但其同样面临一些困难和局限性,如:(1)各国PBRNs对本国基层医疗卫生机构的代表性不足,从而导致此类国际研究仅能在国家差异方面有所发现,却很难代表全球基层卫生的总体情况;(2)因为各国的患者特点、医疗系统特点和信息化程度不同,很难实施统一的标准化信息获取路径;(3)语言文化差异、医师培训方式差异等,也需要更加严谨和具有容错力的方法学设计和信息翻译方法加以支持[83]。

2.2.6 北美其他PBRNs 除上述5个PBRNs,本研究还发现11个在1980—1994年有论文产出的PBRNs,包括3个国家级PBRNs、5个地区家庭医师学会构建的PBRNs、3个大学或教学医院等单个学术机构创建的PBRNs(表8),其发表的研究见表9[84-106]。

表8 北美其他PBRNs的组织结构、构建目的及科研资金来源Table 8 The organizational structure,vision,and funding source of other PBRNs

表9 北美其他PBRNs所发表原创研究的基本特点Table 9 Main characteristics of original research published by other PBRNs

(1)3个国家级PBRNs均由美国和加拿大的国家医学会创建,包含300~1 000位全科医生,组织体系与ASPN相似。其中加拿大国家记录系统(the National Recording System,NaReS)的创建目的与 ASPN相似,旨在推动加拿大基层卫生和全科医学的学科发展[107];诊所环境下的儿科研究网络(Pediatric Research in Office Settings Network,PROS)注重基层卫生中的儿科知识构建,科研经费主要由美国政府和儿科学会提供[42];临床经验网络(Clinical Experience Network,CEN)则侧重专科临床研究在社区和基层的转化,其科研经费主要来自制药企业的商业基金[84-86],研究的参与者均为基层卫生环境中的特定人群,其中PROS和NaReS所实施的研究均为横断面调查[87,107],CEN的3项研究则采用了非随机对照试验设计[84-86]。(2)由医学会构建的PBRNs多包含几十到上百位的全科医生。其经费来源较为多样,包括政府基金、学会基金及地区基金[42,60,88-106,108-109]。其研究总体可分为3类:通过收集基层医疗卫生机构患者信息,调查基层医疗卫生机构提供的特定服务和所面对的患者特点[88-92,99-100,105-106];通过回顾性审查基层医疗卫生机构的医疗信息系统,对某种临床技术或服务质量进行评估[93-94,98,101-103];通过调查全科医生,探索其提供的医疗服务特点[95-97,104]。(3)由单一机构创建的PBRNs的参与者同样为几十到上百位全科医生,其经费来源和研究特征与由医学会构建的网络相似[42,60,105]。

其他PBRNs积累的发展经验包括:(1)大型PBRNs较易于实施多中心研究和人群研究,但通常难以将研究标准化,且初期运营成本较高[110];(2)小型PBRNs成本相对较低,且成员的熟悉度和共享热情更高,更容易实施标准化研究,但研究的外部效度往往受限[110];(3)对于资金和规模有限的PBRNs,研究工作对临床工作的干扰、足够的样本量、合理的研究开支在设计研究时需要优先考虑[110];(4)需要根据研究贡献给予参与者充分的感谢性反馈,包括作者署名、机构署名、证书及赠送出版作品[110];(5)优质的PBRNs研究需要问题明确、设计专业,足以引起医生的兴趣和关注,研究工具可靠、易用,研究所需时间较短,参与率较高,且成本可控[60];(6)研究者不熟悉基层诊所实际情况、PBRNs的研究能力不符合研究要求、难以招募参与者、研究者无法完成研究和发表、研究价值随时间而衰减,以上因素可能会导致研究走向失败[60]。

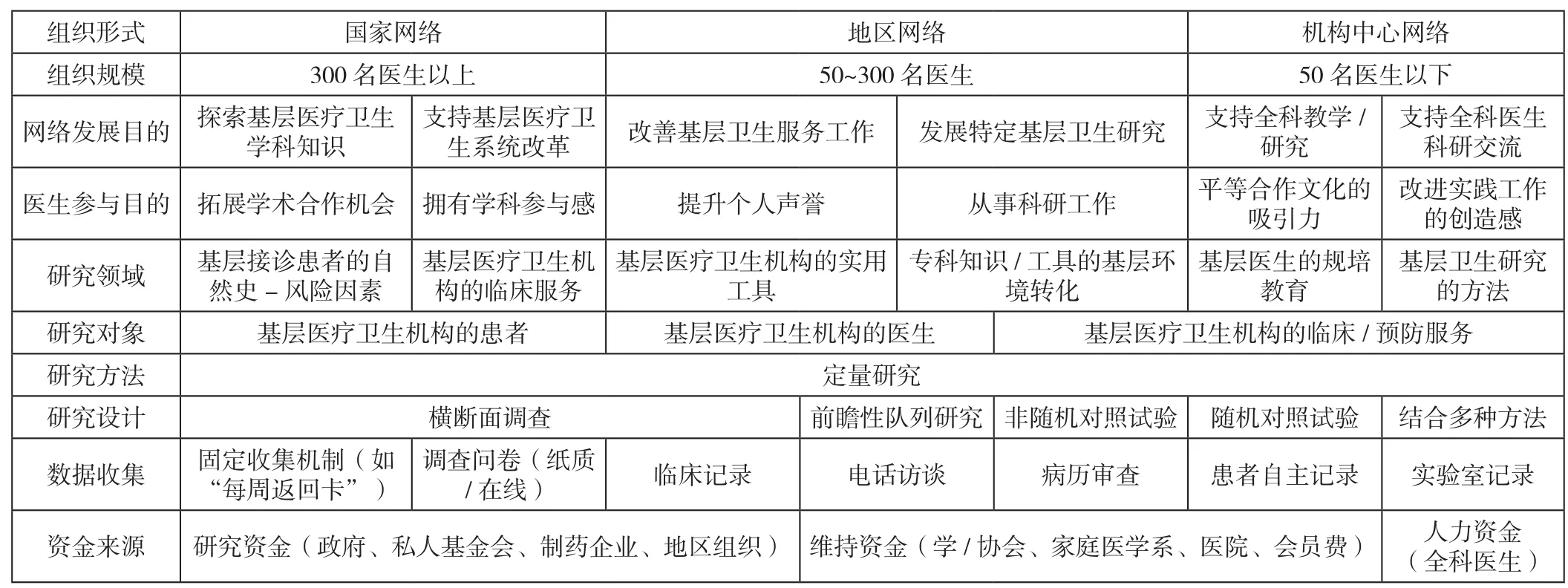

2.3 对1978—1994年北美地区PBRNs特点的总体归纳 北美地区PBRNs在1978—1994年的总体特点见图2。早期PBRNs是一种在基层卫生和全科医学学科高速发展的历史时期中,全科医学及相关专业学会和学术机构、基层医疗卫生机构、研究者和基层医生个人,尝试以发展学科、实践及个人事业的理想共识为“纽带”,将相当数量的基层卫生诊所和科研部门联结在一起,通过汇集全科医生的经验和力量、机构收集的数据和研究者的专业知识,去更大范围地探索和分析基层实践工作中的各种实用知识,并将其迅速转化为可改进实践和推动学科发展的实用成果。其在这一时期所实施的研究,多为多中心的旨在探索基层医疗卫生机构患者、医生及医疗服务特点的横断面调查。

图2 1977—1994年北美PBRNs的要素归纳图Figure 2 The key elements of PBRNs in North America during 1977 to 1994

这一时期所积累的关于PBRNs发展的关键经验,可归纳为以下5个方面:(1)PBRNs的组织设计和内部沟通,需要尽力做到组织内的基层医疗卫生机构和医务人员具有高凝聚力,且保证其参与积极性;(2)PBRNs的组织和参与者需要具备相当的学科、组织及个人理想,并在这一共识的基础上,达成组织和个人目标与获益的契合,由此构建长期互信和合作的基础;(3)PBRNs所研究的问题和对象,需要以高度贴近实践的、基层医疗卫生机构的患者、医生、服务为重点;(4)PBRNs的研究设计和数据收集机制的设计,需要建立在有丰富经验的研究者和一线基层医务人员联合设计的基础上,以保证研究的严谨性和可行性;(5)拥有至少维持其3年运营的经费和其他科研资源支持,是新生PBRNs顺利度过发展期的关键物质和经济基础。

3 讨论

本研究收集和分析了1978—1994年北美地区PBRNs发展经验和研究成果的相关文献,对这一时期北美地区PBRNs的组织结构、核心目的、科研特点、资源需求等关键经验进行了归纳与总结。

3.1 北美PBRNs的组织结构及我国发展PBRNs时可能面临的挑战 北美早期的PBRNs在组织上呈现出3个共同特点:(1)依托基层医疗卫生机构和全科医学学术组织;(2)汇聚管理者、研究者及实践者,并以研究为目标将其有序整合;(3)绝大多数PBRNs的规模为50~300名医生。GREEN等[5]曾强调PBRNs在创建初期获得学会和科研机构支持的重要性。在ASPN、WReN等多数PBRNs的早期发展史中,获得机构支持在获取资金、基本工作设施及人员方面的重要作用被一再凸显[42,60]。此外,医学学会在提升PBRNs影响力、增加对诊所和医生吸引力[42,60],以及科研院所在申请基金和提供研究人员方面的支持作用也至关重要[42,60]。

PBRNs的核心组织框架,实质上是以管理者(科研网络的主任和委员会)为中心,整合研究部门和实践部门。这一设计已呈现出科研机构或实验室的基本特征[111]。但在GREEN等[112]此后强调的10个要素中,除常规实验室的6个管理-科研要素(主任、研究助理、伦理获取、信息技术、临床数据使用权限、统计与方法学支持)外,仍有4个要素(委员会、协调员、单-双向信息传递、会面机制)在专科医疗和流行病学的实验室中并不常见。这一特殊设计的目的是明确的,即通过组织结构和研究文化上的平等与尊重,维护科研部门与实践部门的关系[42,60]。正是这一架构维系了PBRNs研究的核心机制和目的,即汇集基层医疗卫生机构的力量进行科研,并使科研成果服务于基层卫生实践[113]。

1994年,北美仅有28家PBRNs[16];2007年的一项面向111家PBRNs的国家调查中,PBRNs的平均医生数量为21.8人[114];2018年,在接受调查的PBRNs中(56/126),拥有50位以上医生的PBRNs占比为65%(35/54)[115]。这一变化描绘了北美PBRNs如星火燎原般迅速发展的历史进程,也赋予了初期PBRNs建设工作更重要的历史意义:PBRNs的创建和发展,不仅培养了一批基层卫生和全科医学科研组织,更点燃了此后30年科研和学科发展运动的火种,PBRNs的发展并不仅体现在自身的规模和科研产出,更体现在国家,甚至是大洲范围内的学科引领作用。2010—2017年,北美地区发表的基层卫生和全科医学领域的论文高达2 012篇(Medline收录),约为欧洲地区的2倍、澳大利亚的5倍,其中PBRNs体系的支持作用功不可没[116-117]。

与美国相比,我国基层卫生系统具有明显的组织优势。相较美国高度碎片化和私营化的医疗体系,我国基层卫生系统的公立比例更高,系统的整体凝聚力也更强大[118-119]。因此,在我国的基层卫生系统中,以强大的内部凝聚力为基础,管理者、研究者、实践者在理论上应具备更高效的合力建设初期科研网络的能力和潜力。如我国的地区性科研网络,可以当前迅速发展的医联体、医共体中的全科医学科为中心,将区域内社区卫生服务机构连成网络,并通过与高校中的全科医学、公共卫生、卫生事业管理等科研院系合作而迅速组构。目前,在我国一些全科医学发展相对完善的地区,已呈现出科研网络的初征[120-122]。但在行政效率之外,组织文化建设也同样值得重视。如何构建适合我国实际情况的,在科研网络的管理、科研实践机构与部门间实现尊重、平等和有效沟通的机制,并合理地平衡和协调科研与实践工作,以保证基层医疗卫生机构和基层医生对科研工作的长期和积极参与,以及在当前职级晋升体制下公平合理地分享知识产权,这可能成为在我国构筑科研网络的第一个关键挑战。

3.2 北美PBRNs的核心理念及我国发展基层医疗健康科研网络体系时可能面临的挑战 1978—1994年,PBRNs作为科研组织的目的总体可归结为:北美相关学会和科研机构对推动基层卫生和全科医学学科、实践、科研、教育等事业,以及支持医生发展的追求。基层医务人员参与PBRNs的动力,则可归于个人科研和事业发展的需求,以及学术组织和科研文化的吸引力。二者的交汇,成为PBRNs在此后30年中持续发展的精神源泉。时至今日,很多北美PBRNs依然坚持着最初的组织理念[72,123-124],PBRNs内基层医疗卫生机构和医务人员的加入目的也依然聚焦于对从事科研工作、改善临床工作、进行学术交流的需求[125-126]。如果基于医疗系统发展和改革的历史周期律视角[127],则可发现这一学科共同理念在北美基层卫生体系从新生期到保守期的近半个世纪的发展中都保持了纵贯历史的稳健性,并被PBRNs这一组织模式有效地转化为推动全科医学科研和教育发展的长期动力。

我国的全科医学定位和理念与北美基本相似[128]。以学会为中心的行业-学科组织活动在我国已有近十年的历史[129-130];学科理念对全科医生的号召力和凝聚力在近年来各地开展的一系列以青年全科医生为中心的活动中也有所体现[131-132];自2016年以来,产自社区卫生服务机构的学术论文数量呈明显增长趋势[133-134]。但在从“偏重实践”的行业文化上升至“偏重专业教育和科研”的学科文化的发展过程中,我国当前的科研评价和奖励机制对全科医生的引导作用仍存在局限性,主要表现在:对全科医生的科研评价标准,被与发表论文、申请基金等脱离工作实践的科研工作(如申请与本学科、本领域、本职业无关的论文和基金)所绑定,并简单地以发表论文和获取基金数量作为评估指标[134-135]。这可能会导致相当一部分全科医生参与科研工作的目的被先验主义和唯结果论诱导,而被引向“只求论文发表、脱离实践工作”的方向,从而将全科医生在忙碌工作之余极为宝贵的科研时间消耗在对学科和实践发展无益的方向。因此,如何完善科研评价和奖励机制,将全科医生从事科研工作的时间、精力、热情,通过科研网络这一组织形式转化为推动我国基层卫生和全科医学实践、研究发展的动力,籍此有效地将基层医疗健康系统中的实践问题转为科研问题,再将科研成果转为对新技术的推广与利用,以形成“科研-实践”的快速循环发展体系,这可能成为我国未来构筑科研网络的第二个关键挑战。

3.3 北美PBRNs的科研路径及我国发展基层医疗健康科研网络体系时可能面临的挑战 在科研路径方面,北美早期的PBRNs研究呈现出基于后实证主义世界观[136],使用流行病学或临床医学领域的定量研究方法,通过对基层医疗卫生机构主动和被动收集的医生、患者、服务的数据进行整体分析,来探索医患和卫生服务改进的特征。在之后的30年里,这一路径在4个方向上得到深化和发展:(1)电子病历记录的大规模普及和基层卫生数据的跨机构联结[137-138],赋予了PBRNs提升定量研究的可靠性和代表性,从而更全面和真实地反映基层卫生系统的环境、实践及改进成果的能力;(2)对特定的定性研究(如半结构访谈、焦点小组、社区参与式研究)和实施科学的应用,赋予了PBRNs科研工作和实践改进能够更深入地与基层卫生和患者结合的能力[139-141];(3)和专科研究机构更深入的合作,赋予了PBRNs更有效的联结专科知识库和基层卫生环境、成为从事T2—T4范围转化研究(即人类临床研究—社区实践研究—健康政策研究)基层实验室的能力[142-143];(4)对混合方法研究和复杂性科学等基于整体论思维研究方法的引入和运用,赋予了PBRNs从兼跨多层级、多人群、多视角、多机制的整体视角系统性探索和改进基层卫生系统的能力[143-146]。

但在研究的问题、对象及数据收集等方面,PBRNs坚持着基层卫生研究的核心研究原则,即以基层卫生环境下的人群、服务及改进等问题为中心[147-148]。在这一体系中,研究者的身份和背景是多样的,即专科医学研究者、流行病学研究者、卫生管理研究者、学术全科医生可以从不同视角去研究基层卫生问题,但实施研究的场所和研究数据的来源依然是基层医疗卫生机构[147]。由此,联合设计(通常是指研究者、实践者共同设计和完善研究方案)凭借其可以兼顾理论设计严谨性和实践工作可行性的优点,逐渐成为PBRNs中最常见的设计方法。2007年的一项调查显示,60%的PBRNs使用了联合设计的方法提出和淬炼科研问题[114]。而在基层医疗卫生机构中,以家庭医生签约为代表的基层医疗卫生机构和患者群之间的长期稳定服务和互信关系,则成为保证基层医疗卫生机构拥有具有人群代表性科研数据的关键基础条件[149]。

我国目前的基层卫生和全科医学研究,总体上仍处于初期发展阶段,其特征主要表现为:在组织上,全科医学系或家庭医学系的数量有限,限制了研究者和学术全科医生的数量[150];在方法上,缺少从事证据等级较高的研究(如严谨的前瞻性队列研究和随机对照试验)和较复杂研究(如社区参与式研究、混合方法研究)的技能和条件[151];在理论上,科研产出暂时无力填补大量存在的空白知识领域,无法形成系统化的学科理论基础[152]。因此,在未来一段时期,如何通过教学和培训等方式,使基层医疗卫生机构中的学术全科医生具备组织或参与实施定量研究方法(如横断面调查)和/或定性研究方法(如半结构式访谈、焦点小组访谈)的能力,并以此为基础,构建支持基层医疗卫生机构从患者处获取科研信息的稳健而合理的机制,可能是构筑科研网络过程中的第三个关键挑战。在此基础上,推动和支持基层医疗卫生机构和相关领域的研究者建立长期合作和互信关系,并构建符合我国实际情况的科研网络中的联合设计和跨机构数据汇集机制(如基于电子病历记录系统的计算机自动收集机制,或和“每周返回卡”类似的低负荷人力收集机制),则将成为第四个关键挑战。

3.4 北美PBRNs的科研经费及我国发展基层医疗健康科研网络体系时可能面临的挑战 北美PBRNs初期的经费需求,总体上可分为研究经费、运营经费、数据收集经费三类,主要来自科研基金提供者(政府基金或商业基金)、学会和机构(多以办公设施和研究者工资形式)、全科医生(多以劳动力形式)。美国政府在2000年前通过AHRQ对PBRNs提供的基金支持仅有9项[153],持一个小型PBRN的经费约为67 000美元/年(其中1位全岗主任和1位全岗协调员的工资为64 000美元/年),且并不包含基层卫生诊所的人力资源开支[112]。因此,争取学会和学术机构对PBRNs人员、办公场所、设施的支持,以及获得基层医生的合作,对PBRNs存续和发展的作用更显关键。这既可以解释为何在1994年前几乎全部的北美PBRNs都在面对资金危机,以至新构建的PBRNs在最初两年中的消亡率达到60%~70%[60];也可以解释为何自2000年AHRQ开始代表美国政府向19个PBRNs进行规模化注资后,美国PBRNs数量才开始迅速增加[5,154]。

有鉴于此,是否能在资源上具备以下3个条件,将决定新生的科研网络能否度过最初的创建和磨合期,进入持续发展的正循环阶段,分别为:(1)获得相当数量的基层医疗卫生机构的合作与支持;(2)拥有区域全科医学机构或学会的场所、人员和设备资源,以及部分经费支持;(3)拥有维持科研网络开展至少两年研究的科研经费。这可能成为我国未来构筑科研网络时的第五个,也是最艰巨的挑战。在我国自然科学基金迄今尚无全科医学这一申请类别的情况下,与科研院系合作,争取基层卫生研究相关研究领域(如G0405-健康管理与政策、G0406-医药管理与政策、H19-老年医学、H20-康复医学、H30-预防医学、H-31中医学、H32-中药学及其他专科医学基金的基层转化部分)的国家基金支持[155],或当地的基金支持,乃至私人或商业基金支持,可能成为新构建PBRNs获得科研资金的主要渠道。

3.5 我国未来发展PBRNs的可能路径 结合北美PBRNs初期创建时的原则性经验和我国基层卫生、全科医学发展的实际情况,在当前阶段,以下3条路径或可尝试:(1)以综合医院全科医学科或医学院校全科医学系为中心,依托医院和高校提供的基本设备和人力支持,构建包含十几个到几十个地区基层医疗卫生机构组成的小型科研网络,通过申请课题基金满足发展初期所需的研究经费;(2)结合当地高校院系、全科医学学会、医联体及政府卫生部门的力量,构建超过100个基层医疗卫生机构以上的中型科研网络,以从事改善当地医疗健康事业且具有地区代表性的中型研究,或承揽国家级研究的地区部分,以医联体和政府资金支持作为主要的经费来源;(3)在条件成熟的情况下,可考虑以国家学会和领军科研机构为中心,凝聚多个省份的科研机构、基层卫生组织和科研网络,构建承载和推动中国基层卫生和全科医学发展的“中国的ASPN”。

3.6 本研究的局限性与小结 尽管本研究在文献收集和信息提取上尽可能使用了严谨设计,但限于本研究的问题特点,其仍是高度依赖作者经验而存在一定程度的主观偏倚的文献综述,而非系统综述,这限制了其结果的客观性和证据性。尽管研究者在讨论部分通过将研究的主要发现和此后的历史发展进行对比,在一定程度上印证了研究发现,但限于文献的时代、背景、全面性及作者的认知,本研究可能仍存在遗漏或忽视的信息。在后续工作中作者计划借助范围综述、方法学综述、定性合成、系统综述等对PBRNs在后续25年中在特定领域的发展进行更加深入的信息探索。

综上所述,基于对北美PBRNs历史信息的整理和归纳,在尚未成熟的基层卫生体系中建设科研网络的关键要素包括以下7点:学会和科研机构的支持;凝聚管理者、研究者及实践者的组织结构;发展基层卫生学科、科研及实践的共同目标;立足于基层医疗卫生机构的科研问题和对象;严谨的共同科研设计;便于基层医生收集研究资料的方法;充足的经费支持。对于我国基层卫生和全科医学而言,以下因素可能是建设PBRNs并使其走向成功的关键:发挥其在组织结构和学科共识上的优势;克服传统科研奖励机制的限制;在科研网络的组织文化建设、科研基础培训、与专业科研机构发展合作并汇集数据、争取初期资金支持等方面探明可行的路径。

志谢:感谢 Family Medicine编辑 Sam Grammer为本研究提供发表于该期刊的一些历史文献的电子版本。

作者贡献:汪洋负责研究设计,文献检索、分析、整理,论文初稿撰写;徐志杰参与部分文献检索、分析,以及手稿修订;LI Li、匡莉、许岩丽、韩建军参与本研究的问题确定,对论文进行审校;许岩丽、韩建军为文章负责。

本文无利益冲突。