东北地区“低生育率陷阱”探析

孙晓霞,于 潇

(1.吉林财经大学 经济学院,吉林 长春 130117;2.吉林大学 东北亚研究中心,吉林 长春 130012)

一、引言

生育水平的高低不仅决定着人口和民族未来的发展,更决定着经济社会的走向。自20 世纪80年代我国实行计划生育政策以来,距今已有40 年,中国的生育率水平持续走低,总和生育率由1970年的2.72 下降到2013 年的1.55,低于人口更替水平的标准(TFR=2.1),虽然在2013 年实施“单独二孩”政策和2015 年实施“全面两孩”政策,但生育率回升依旧差强人意。东北地区(本文仅指东北三省)作为“共和国长子”,地处北境,其人口的变化直接影响着本地区社会稳定、经济可持续发展以及地区安全。2000年以来东北地区进入超低生育水平阶段,长期超低生育水平导致人口老龄化与劳动力短缺日益严重。2015年东北地区常住人口达到峰值,在全国率先进入人口负增长阶段。从理论上来看,中国各地经济社会发展、文化传统和生育水平差异很大。东北地区独特的人口现象具有十分重要的典型意义,东北地区是否陷入“低生育率陷阱”?东北地区低生育现象在全国范围内是否有普遍性、趋势性?这些理论问题值得深入研究。从实际情况来看,研究东北地区超低生育水平,破解东北地区人口问题是实施东北老工业基地振兴战略,促进东北地区经济发展不可回避的基础性问题。

二、“低生育率陷阱”理论的回顾

欧洲国家(地区)生育率持续下降,一些国家生育率降到并持续保持极低的水平,这种现象引起了西方人口学界乃至大众的广泛关注,很多学者对欧洲持续的低生育率现象及其原因进行深入探讨,其中最有影响的理论之一是W.Lutz 和V.Skirbekk 在2005 年讨论影响生育进度的政策时提出的“低生育率陷阱”。[1]

1.“低生育率陷阱”概念

低生育率陷阱是把“陷阱”和欧洲的低生育率的特点结合起来而提出的。“陷阱”一词引入社会学后意义更加丰富,比如,“凯恩斯陷阱”阐述的是当名义利率很低时,人们会认为利率不会再下降,或者有价证券市场价格不会上升,而只会下降,因而会将自己手中所持有的有价证券全部卖出,换回流动性最强的货币。此时,不论增加多少货币供给,人们都愿意把货币放在手中而不会去购买有价证券,仿佛掉进“陷阱”中,市场利率不会变化,使得货币政策失效。再如,2006年世界银行在《东亚经济发展报告》中提出“中等收入陷阱”(Middle income trap),其含义是“一个经济体的人均收入达到世界中等水平(人均GDP 在4 000 美元至12 700 美元的阶段)后,由于不能顺利实现发展战略和发展方式的转变,导致新的增长动力特别是内生动力不足,经济长期停滞不前。”[2]本文中“低生育率陷阱”属于人口学领域,它指的是当总和生育率降到1.5以下后,低生育率会自我强化,如同掉入陷阱,扭转生育率下降趋势将会变得很困难甚至不可能。总和生育率1.5 成为确定低生育的一个分水岭,一旦总和生育率降到这个线以下,低生育率机制就已形成,将很难回升。[1]“低生育率陷阱”特点正如W.Lutz和V.Skirbekk 在《低生育国家进度效益的解决之道》一文中描述为“无意中进入且很难逃脱的一种不愉快情况”。[3]

2.“低生育率陷阱”理论的发展

继“低生育率陷阱”提出后,Lutz、Skirbekk 和Testa 在2006 年又进一步论证“低生育率陷阱”的三个自我强化机制:人口学机制、社会学机制与经济学机制。人口学机制是从育龄妇女规模入手,指出由于人口负增长会不断改变人口年龄结构,减少育龄妇女数量,而育龄妇女数量的下降又会成为人口出生率持续下降的推力,[4]使得出生人口与育龄妇女数量持续下降的恶性循环过程。社会学机制从生育观念传导性入手,认为子辈理想家庭规模受父辈家庭规模的影响,如果父辈生育孩子数少,通过社会化过程,则年轻一代子辈的理想孩子数也会随之减少,[5]如此一代一代循环下去,人口生育率必然呈现出不断下降的态势而且难以回升。经济学机制从伊斯特林的“相对收入假说”入手,阐述预期收入和物质消费欲望两者之间的差距是决定生育率高低的重要指标,[6]如果预期收入高于物质消费欲望,则夫妇愿意结婚生子,反之,则会降低生育数量。随着生育率的持续走低,人口老龄化加剧,经济增长放缓,人们预期收入下降,而另一方面,现代社会人们的物质消费欲望越来越高,两者差距的扩大使得人们不断推迟生育年龄,减少生育数量,降低生育率;这种收入、消费、生育的循环又进一步使人们对未来悲观,预期收入下降,如此循环形成螺旋向下态势。这三个机制不是单一起作用的循环,往往是多重机制共同发挥作用且相互强化的循环,在生育率达到某一临界点之后,通过共同作用力不断强化低生育率,致使生育率无法回升,只能越来越低,如同掉进陷阱一般。

2007 年Lutz、Skirbekk 和Testa 再次提出佐证“低生育率陷阱”的实证依据,指出存在自我强化机制会使生育水平不断降低,进而走向“低生育率陷阱”,未来生育率难以回升,从而提升了“低生育率陷阱”理论高度。

3.述评

第一,虽然“低生育率陷阱”理论框架非常成熟,国内学者也针对中国的“低生育率陷阱”问题展开深入研究,但是由于中国人口生育水平地区差异比较大,中国是否进入或即将进入“低生育率陷阱”还没有形成一致的结论,所以中国“低生育率陷阱”问题还存在较大的研究空间。

第二,在实证研究中,学术界通常注重低生育率发生的原因和所产生的影响研究,分析东北地区超低生育率现象在全国范围内是否具有普遍性和趋势性,从人口结构、家庭结构、婚姻状况、生育意愿等方面探讨东北地区与其他地区的差异,进而判断东北地区和其他地区是否已经陷入或即将陷入“低生育率陷阱”,但尚未达成一致结论。

第三,国内研究主要集中于对国际低生育率变动的描述性分析和经验借鉴,结合“低生育率陷阱”框架分析东北地区超低生育率的原因并提出针对性对策的研究还很少。

三、东北地区“低生育率陷阱”研究现状

自“低生育率陷阱”提出以来,人口学界针对低生育现象的认识和判断存在分歧,国内学者对中国是否陷入“低生育率陷阱”也一直争论不休。

1.我国关于“低生育率陷阱”的研究

发达国家长期处于低生育水平的现实和国外学者对低生育率的研究结论加剧了国内学者对我国低生育率现状的担心。“低生育率陷阱”的概念和理论得到中国人口学界的广泛关注。部分学者称中国已经掉入“低生育率陷阱”[2][7-10]或要警惕未来掉入“低生育率陷阱”。[11-13]如果中国掉入“低生育率陷阱”,将会面临一系列人口问题并将需要耗费巨大的资源促进生育水平回升。[14-15]也有部分学者指出“低生育率陷阱”可能只是对短期内生育率现象的总结,还不能得到长期事实的验证,中国是否进入“低生育率陷阱”还需要理论论证和实践的检验。[4-5]

2.东北地区低生育水平研究

东北地区人口生育率急剧下降引起了学术界的关注和讨论,由此展开的研究主要集中于东北地区生育率不断下降的原因及其影响,普遍认为造成该地区较低人口生育率的原因不仅仅是文化观念的问题,经济社会发展状况、计划生育政策的落实情况以及人口迁移是其中最根本的因素,并且这些因素相互作用持续发挥影响,[16-18]而生育率下降带来的人口问题是限制东北地区的经济活力、抑制经济增长的重要因素。[19-22]

3.东北地区低生育水平现状

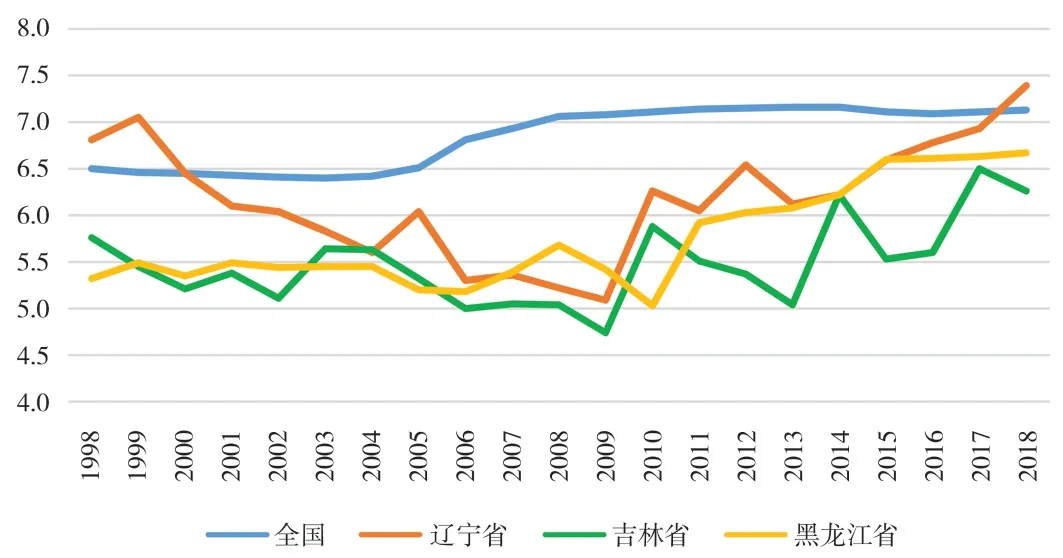

东北地区自20 世纪90 年代以来人口就率先进入低生育状态,低生育现象带来了人口老龄化加剧、人口规模减小和劳动力短缺等问题,东北地区低生育现象已成为中国人口学家关注的焦点。图1显示的是1998-2018 年全国和东北三省的人口出生率。可以看出无论是全国还是东北三省的人口出生率都呈现下降的趋势。这20 年间东北地区的出生率维持在6‰~7‰左右,远远低于全国水平,几乎只是全国出生率的一半左右。特别是到2000 年之后东北三省出生率呈现在低位盘旋并不断走低的态势,其中吉林省和黑龙江省的出生率近几年还出现降至6‰以下的情况。全国和东北三省死亡率在1998-2018 年呈现不断增加的趋势(见图2),而且东北地区和全国相差的比例只有1‰~2‰,远远低于人口出生率的差额。图3 显示的是1998-2018 年全国和东北三省的人口自然增长率。可见,全国和东北三省人口自然增长率都依然呈现下降的趋势。东北地区的自然增长率远远低于全国水平且差距不断扩大,进入2000 年以来,东北地区的人口自然增长率出现了断崖式下降,不足全国的一半,甚至出现负增长,如辽宁省从2011 年以来一直是负增长,黑龙江省从2015 年以来也是负增长,而吉林省在2016 年也呈现负增长。2011 年双独二孩政策、2013年单独二孩政策和2015 年全面放开二孩政策后,东北地区出生率和自然增长率一直也没有出现预想之中的高峰,人口政策遇冷恰恰说明了东北地区低生育率已经成为不争的事实。

图1 1998-2018年全国和东北三省的人口出生率(‰)

图2 1998-2018年全国和东北三省的人口死亡率(‰)

图3 1998-2018年全国和东北三省的人口自然增长率(‰)

东北地区虽然进入了低生育率时代,但是否进入低生育率陷阱还有待商榷,根据低生育率陷阱的定义可知总和生育率低于1.5 是低生育率陷阱判断的主要标准,但是一次或两次总和生育率低于1.5并不能断定一个地区或国家步入了低生育率陷阱,低生育率陷阱理论就其判断标准中并未给出一个具体的时间标准,但可以肯定这个时间一定不是短期或暂时的,一定是一个长期的。按照人口学理论,通常20 年可以涵盖一代人的更替时间,所以本文判断东北地区是否符合低生育率陷阱的条件为总和生育率低于1.5 且持续的时间超过20 年。从人口普查和抽样数据可以看出1982-2018年全国和东北三省的总和生育率一直呈现下降的趋势(见图4),从1995 年开始全国和东北地区的总和生育率下降到2 以下,低于人口可持续发展所要求的最低水平(2.1),而东北地区在1995年下降到1.5 以下,低于国际标准所要求的1.5 水平并持续20 年以上,已成为人口生育率最低的地区。

图4 全国和东北三省总和生育率

四、东北地区“低生育率陷阱”分析

虽然从生育率的变化已经判定东北地区进入“低生育率陷阱”,但许多学者对统计数据和普查数据的真实性还存在质疑,特别是考虑中国的计划生育政策可能会存在出生婴儿漏报的情况,[16]所以,普遍认为东北地区的生育率应该高于调查数据。一些学者分别从不同角度采用不同方法估算生育率,得出不同的结果,但普遍认可生育率正在逐年下降,具体东北地区是否进入“低生育率陷阱”还可借助于低生育率陷阱的三个自我强化机制来判断。

1.人口学机制

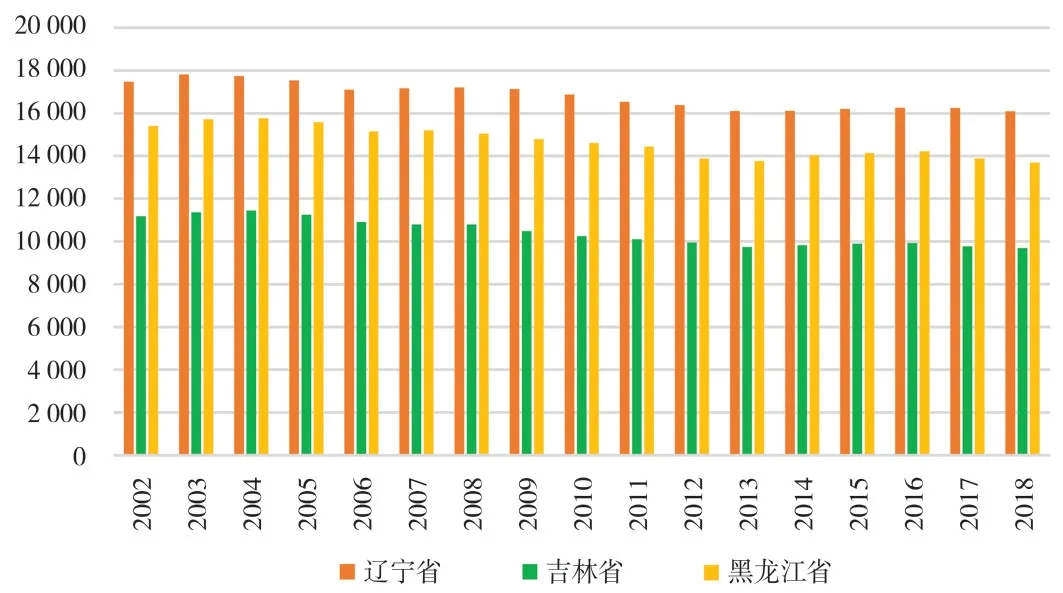

育龄妇女人数以及人口年龄结构是影响生育率的主要因素。15-49 岁的女性人口被定义为育龄妇女,育龄妇女数量变化直接影响未来母亲的数量,进而影响出生人口的数量。由于东北地区老龄化严重(2017年65岁及以上人口占比超12%,远远高于国际社会上通用定义老龄化社会的标准7%,也高于全国水平)和育龄妇女的统计数据无法详细获取,故而本文采用15 岁以上妇女替代育龄妇女作为研究对象,分析“低生育率陷阱”中的人口学机制。从图5可见2002-2018年东北地区15岁以上妇女总人数呈现不断下降趋势,虽然在2016年东北三省的15岁以上妇女人数有所增加,但增加幅度微乎其微,总体表现仍然是持续低位盘旋的状态。东北地区生育率的降低会进一步使未来妇女的数量继续减少,加剧生育率继续下行,从而可以预测东北地区人口数量将会越来越少,进入难以摆脱的陷阱之中,导致东北地区一直处于超低生育率水平。

图5 2002-2018年东北地区15岁以上妇女总人数(人)

生育率持续下降改变了东北地区人口年龄结构,19 岁以下人口占总人口的比重大幅降低,由1982年的44.9%下降到2010年的17.6%,而生育旺盛期(20-39岁)育龄妇女的比重也从1990年开始呈现下降趋势。[16]19 岁以下人口减少意味着未来进入生育年龄的妇女数量不断缩小,20-39 岁人口的减少加剧生育水平下降,19岁以下人口和20-39岁人口刚好构成代际传递过程,低生育率-19岁以下人口减少-未来20 岁到39 岁人口减少-19 岁人口继续减少-生育率下降,形成青年人口数量减少的循环之中,从而带来出生人口的进一步减少。

综上所述,低生育率将导致育龄妇女减少和人口结构改变,使得出生率进一步下降,从而出生率与育龄妇女呈现螺旋下降态势,使得整个生育率指标出现难以逆转的降低,符合“低生育率陷阱”的自我强化机制。

2.社会学机制

个人理想家庭规模是“低生育率陷阱”中社会学机制的核心概念。个人理想家庭规模受父母的子女数量、同辈人的子女数量和计划生育政策等多方面影响,按照石人炳教授的分析,个人理想家庭规模受到代际延续的影响,但并非不断缩小,只是为家庭规模变化提供了下行的一个起点。[5]家庭规模的大小与生育子女的数量密切相关,生育子女的数量不仅取决于在婚妇女的数量,而且还取决于家庭生育意愿。故而本文从婚姻状态和生育意愿两个角度来探讨低生育率陷阱的社会学机制。

家庭规模的基础与前提是婚姻状况,婚姻状态分为在婚和不在婚两种。一般情况下,不在婚育龄妇女虽然是生育率的分母,但并不会产生生育行为,在婚的育龄妇女才是生育的主力军,[23]所以在婚比例是决定生育水平的关键性指标,更是从社会学角度研究生育率高低的切入点。在婚是指正处于婚姻状态,包括初婚和再婚两种情况,在婚妇女的婚姻状态用在婚率来表示,在婚率是某一年在婚的妇女人数和该年妇女总人数的比值。不在婚是指不处于婚姻状态,包括未婚、离异和丧偶三种情况,不在婚妇女的婚姻状态用未婚率、离婚率、丧偶率三者之和来表示。其中,未婚率是指某一年未婚的妇女人数与该年妇女总人数的比值;离婚率的计算通常有两种,[24]一种是粗离婚率,指某一年离婚数除以该年总人数,一种是细离婚率,指某一年离婚数除以该年已婚妇女总人数,为了与文中在婚率、未婚率等指标一致,本文采用的离婚率介于二者之间,指某一年离婚的妇女人数与该年妇女总人数的比值;丧偶率指某一年丧偶的妇女人数与该年妇女总人数的比值。

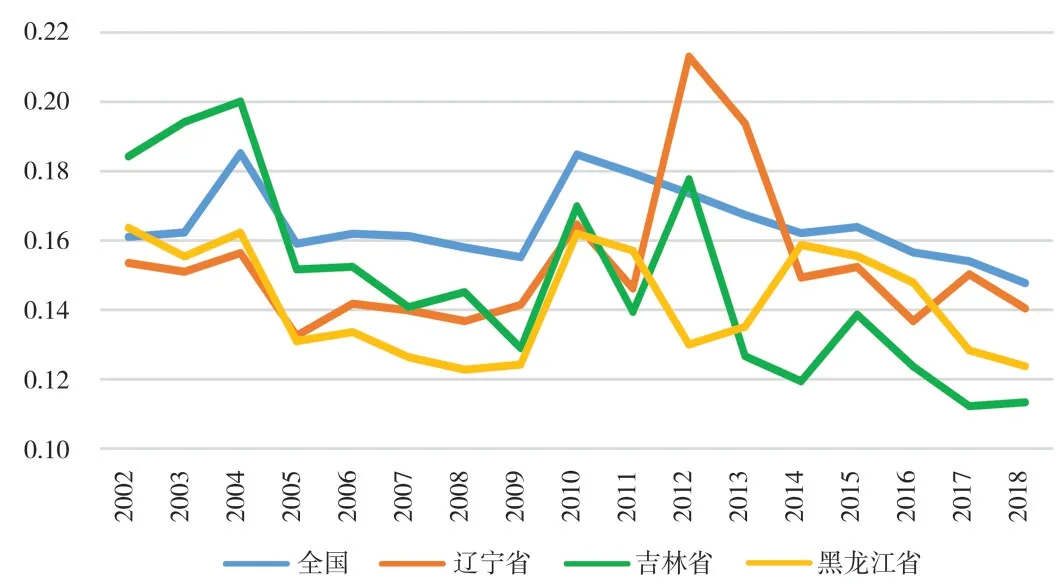

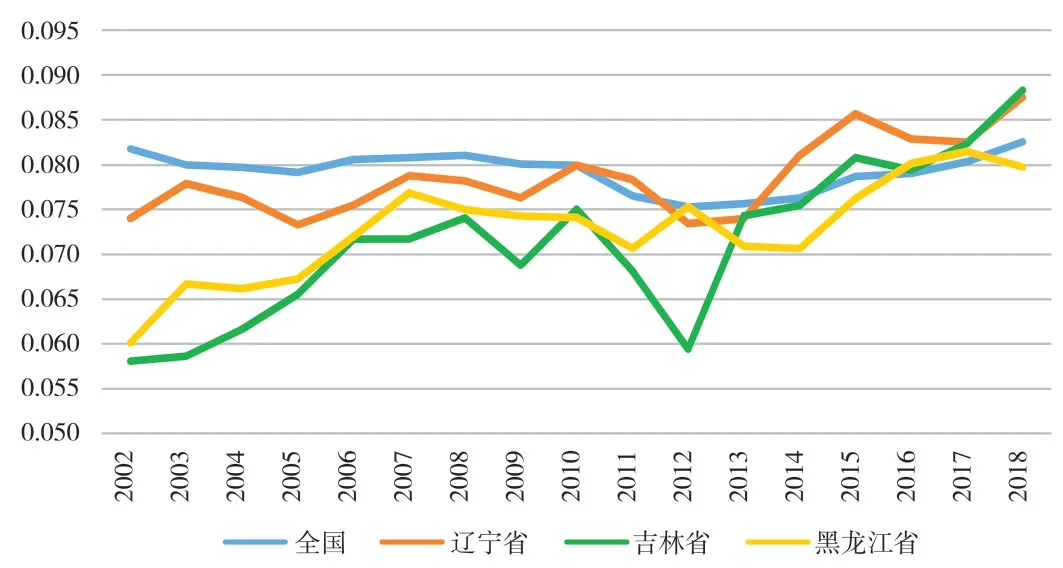

东北地区在2002-2012 年间在婚率高于全国的在婚率水平(见图6),但从2012 年之后东北地区的在婚率开始低于全国的在婚率,并在2017、2018年与全国在婚率的差距不断加大。其中,2014-2016年黑龙江省在婚率为74.4%、73.3%、73.5%,低于全国的在婚率74.7%、74.3%、74.8%,其他年份皆略高于全国的在婚率,在2005 年两者的差距为3.2%;吉林省2002 年、2003 年、2004 年和2012 年在婚率分别为74.1%、73.0%、72.1%、73.6%,低于全国的在婚率74.9%、74.9%、74.6%、73.9%,其他年份同黑龙江省一样也高于全国的在婚率,在2005 年两者的差距为3.5%;2002-2011年辽宁省的在婚率高于全国在婚率水平,从2012 年开始到2018年都低于全国在婚率水平。15岁以上妇女的不在婚情况从未婚率、离婚率、丧偶率三个角度来分析。东北地区未婚率(见图7)和丧偶率(见图8)波动较小,并且与全国未婚率和丧偶率波动方向相同,数值相差较小。东北地区离婚率与全国离婚率都呈现出节节攀高的态势(见图9),东北地区离婚率自2002 年以来持续上升,2002 年离婚率为1.6%,2018 年离婚率达到4.0%,上升了2.5 倍,而且东北地区离婚率也远远高于全国的水平,约是全国离婚率的2倍。

图6 2002-2018年全国和东北地区在婚率

图7 2002-2018年全国和东北地区未婚率

图8 2002-2018年全国和东北地区丧偶率

图9 2002-2018年全国和东北地区离婚率

在城市化进程加快、经济发展水平不断提高、人口流动规模增大等多种因素共同作用下,[17]东北地区在婚率持续波动下降,离婚率不断上升,导致在婚妇女比例降低。在婚妇女比例的减少是影响东北地区生育水平的重要原因,也是东北地区生育率持续下降的根源。

子女数量是家庭规模的核心,子女的数量不仅取决于妇女的在婚比率,还与妇女的生育意愿息息相关,虽然生育意愿不能与生育行为完全一致,[25]但是生育意愿却决定着生育行为的方向。[26]基于2017 年全国生育状况调查东北地区的数据,通过生育意愿(理想的子女数)与实际生育水平之间的差距来检验社会学机制。此次调查的全国总样本为25万人,其中东北三省样本为1.5万人,该调查选取15-49岁育龄妇女。从抽样调查数据来看,东北三省育龄妇女的平均理想子女数为1.70 个,其中辽宁省育龄妇女的平均理想子女数最高,为1.73 个,黑龙江省最低,为1.67 个,吉林省居中,为1.71 个。同时,将育龄妇女按照年龄段划分为15-29 岁、30-39 岁和40-49 岁三个阶段,统计理想子女数量见表1。由此可得,东北地区15-29岁低年龄组别0孩和1孩理想子女数高于其他两个组别,40岁以上高年龄组别2 孩及以上的理想子女数高于其他两个组别。从年龄结构上看,年龄和理想子女数同方向变动,年龄越小理想子女数就越少,年龄越大理想子女数就越多,故而从代际传递来看生育意愿是不断下降的,而生育率亦会随生育意愿下降而下降,进一步推动东北地区的低生育率进程。

表1 东北三省各年龄段理想子女数(%)

3.经济学机制

随着经济和社会的发展,人们的生活方式、文化传统不断发生变化,子代与父代间经济开始走向独立,但以经济支持、生活照料和情感交流为纽带的代际联系依然存在。由于人们所处的社会环境和社会地位的变化,家庭预期消费与预期收入会发生相应的改变,而两者之间的差距会对子代与父代的生育意愿产生影响。莱宾斯坦的社会性相对收入理论也告诉我们,在收入既定的情况下,高消费只能通过减少对孩子的需求来弥补。

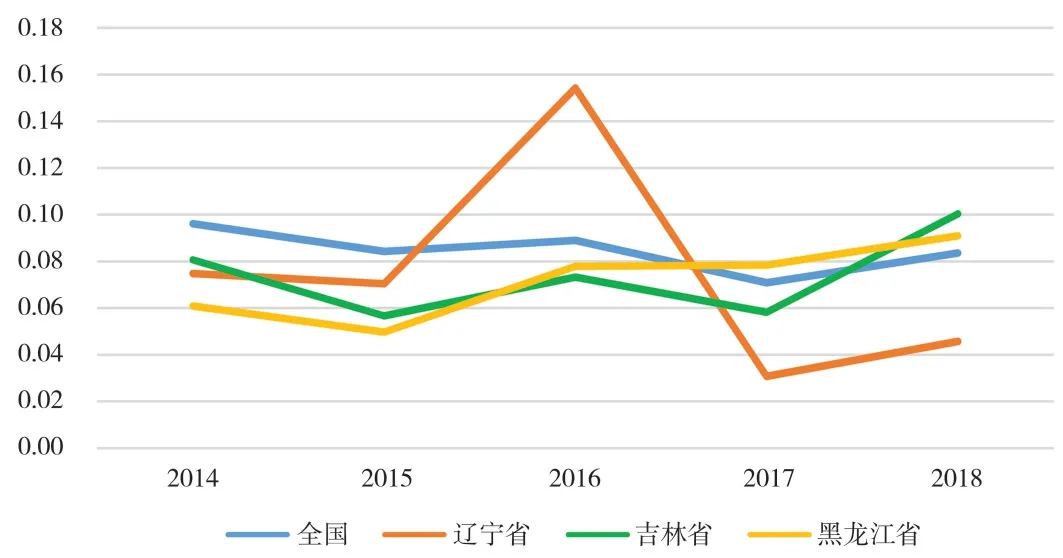

改革开放以来,中国经济进入高速发展时期,国家统计局数据显示,进入21 世纪后,我国GDP 呈现快速增长的趋势,2000 年GDP 总量 为10.03 万亿 元,而 到2019 年GDP 达到99.09 万亿元,接近100万亿元,比上年增长6.1%,稳居世界第二。这20年间我国GDP总量增长了近10倍,东北三省的GDP 总量也增长6 倍以上。经济快速发展带来人们预期收入水平的提高,伴随而来的是消费标准上升,东北地区人均消费支出持续增加(见图10),其中辽宁省的人均消费支出从2013年开始一直高于全国的平均水平,同时,人均消费支出增长率也在螺旋上升(见图11),吉林省和黑龙江省在2018 年皆高于全国平均水平,辽宁省2016 年先后颁布了《加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》和《辽宁省积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的实施方案》,加快消费结构转型升级,培育了新的消费增长点,使人均消费出现大幅波动,但整体仍然呈现上升的趋势。消费水平的不断提升,按照杜森贝利的相对收入消费理论,以往消费习惯和周围的消费水平决定当前消费水平,消费水平在一定时期内很难下降,并可能会进一步上升。从收入的角度来看,新中国成立后到20世纪80年代左右,东北地区作为重要的工业基地和农业基地,在全国经济总量中一直处于举足轻重的地位。进入到90年代后,东北地区的经济在全国经济总量中的比重不断下滑,由1990 年的11.7%下降到2019 年的5.0%,与此同时,2018 年辽宁省、吉林省和黑龙江省GDP 增速分别为5.7%、4.5%和4.7%,东北三省经济增长率不仅低于沿海地区,更是低于全国6.6%的平均水平,经济持续走低,失业率增加,虽然从2013 年到2018 年东北地区人均可支配收入持续在增加,但是可支配收入增长率皆低于全国的平均水平(见图12),人均收入水平增长率低于经济增长率,预期收入下降。

图10 2013-2018年全国和东北地区人均消费支出

图11 2013-2018年全国和东北地区人均消费变化比率

东北地区收入降低和消费水平难以下降,使得东北地区预期消费与预期收入之间的差距不断增加,致使生育率从20世纪90年代以来一直持续下降,并逐渐进入“低生育率陷阱”之中,而很难摆脱。

五、结论与建议

按照“低生育率陷阱”理论,从“低生育率陷阱”的三个自我强化机制来看,东北地区已经进入“低生育率陷阱”之中。事实上“低生育率陷阱”并非不可以摆脱,首先,通过控制离婚率、降低初婚年龄来减少育龄妇女的不在婚比例,调高东北地区的生育水平;其次,提高育龄妇女的医疗水平和教育水平,减轻家庭负担和工作压力,降低抚育子女的经济成本和时间成本,从根源上消除家庭生育的后顾之忧;第三,调整完善生育配套政策,全面推进家庭福利政策的改革,实现计划生育向家庭计划的转变,建立完善包括生育支持、幼儿养育等全面配套政策,给有生育计划的家庭更多便利和服务。以此来提高东北地区生育水平,调整人口结构,实现东北地区人口、经济、社会的协调与可持续发展。

——基于面板数据模型的实证分析