中国家庭生育二孩的边际机会成本

王俊 石人炳

摘 要:已有研究从性别视角考察了生育孩子的机会成本在两性之间的不均衡分布,但对于其在家庭之间、孩次之间的异质性分布缺乏进一步的探讨。使用CFPS 2010—2018年5期追踪数据,分析了家庭生育二孩的边际机会成本及其阶层分化效应。研究发现,相比第一个孩子,家庭生育第二个孩子的边际机会成本更高,尤以中等收入家庭为甚。总体上,生育第二個孩子导致的家庭经济收入的下降幅度约为7.1%,妻子的就业几率下降幅度约为9.3%;对应的统计值在中等收入家庭中分别达到8.6%和20.5%。研究从经济理性的视角,为现代家庭尤其是中等收入家庭低迷的二孩生育意愿提供了可能的理论解释和实证经验。

关键词:二孩边际机会成本;中等收入家庭;经济理性

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)04-0096-12

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.032

Abstract: Previous studies have examined the unbalanced distribution of opportunity cost of child rearing from the perspective of gender, but there is no further discussion about the parity and social stratum divergence of the cost among families and children. The paper uses the 5-period CFPS 2010-2018 longitudinal data to investigate the marginal opportunity cost of the second child and its stratification effect. It is found that bearing a second child requires a higher marginal opportunity cost for the families, especially in middleincome groups. In general, having a second child reduces a family s income by 7.1% and a wife s chance of being employed by 9.3%; the corresponding statistics reached 8.6% and 20.5% in middleincome families respectively. From the perspective of economic rationality, the study provides a theoretical explanation and empirical experience for the depressed willingness to have a second child in modern families, especially for middle income classes.

Keywords:marginal opportunity cost of second child;middle income families;economic rationality

一、引言及文献回顾

生育的机会成本是指家庭成员投入到子女抚育过程中的时间和劳务等生产要素的市场价值[1]。已有研究从性别视角,分别考察并比较了生育行为对男性和女性的不同影响,发现生育行为降低了作为母亲的女性的劳动力市场收入[2],但与此同时却增加了作为父亲的男性的劳动力市场收入[3]。本研究感兴趣的是,若以家庭为单位,中国情境下的生育行为对家庭总体的劳动参与过程和结果的影响如何?与第一个孩子相比,生育第二个孩子的边际机会成本如何?孩子的边际机会成本是否因家庭所处的社会阶层而异?

实证研究建构了“生育的收入惩罚”(Motherhood Wage Penalty)这一理论模型,以测量生育对女性劳动力市场收入的负面影响。研究发现,即使控制受教育水平、工作经验等人力资本相关因素,育有子女的女性其劳动力市场收入依然低于未生育的女性。在美国,女性每生育一个孩子,其在劳动力市场的年收入将减少4%—12%[2];在西班牙,该统计值为6%—14%[4];在挪威,影响效应降至0.6%—1.4%[5]。在中国,女性每多生一个孩子,导致小时工资率的下降幅度从1989年的8%左右攀升至2015年的13%左右[6-8]。在女性面临生育惩罚的同时,男性却因为成为父亲而收获了“父职溢价”(Fatherhood Premium)。使用英国数据的研究发现,生育了孩子的男性,其劳动力市场收入提高了10%[9],基于美国数据的实证结果是7%—9%[3],欧洲是8%—15%[10],澳大利亚是8%[11],西德则是6%[12]。

有关孩子机会成本在父母之间的不均衡分布及其发生机制的解释涉及三个维度:一是性别劳动分工。“生育的收入惩罚”或“父职溢价”的本质是性别之间、生育与未生育的女性群体之间的劳动力市场收入差异[13]。这种差异一方面源于生育养育行为对市场劳动时间的占用,另一方面源于两性之间不均衡的劳动分工:生育之后女性将更多劳动投入到儿童抚育等家庭领域,因而劳动力市场收入受损;男性则继续专注于市场劳动——父亲身份甚至强化了他们赚钱养家的责任感,使得他们在工作中投入更多时间、精力,因而获得更多经济收益。二是“补偿性差异”。为了兼顾子女照料,女性倾向于选择通勤便利、工作时间灵活、收入更低的“母亲友好型”工作;而承担父职的男性更可能选择工作强度高同时收入也更高的工作。选择性偏好形塑了两性之间劳动力市场收入的“补偿性差异”[14] 。三是“标签效应”。生育行为发生前后,两性之间在工作投入程度等方面的差异性表现,衍生出雇主基于“标签效应”的性别歧视:雇主更愿意雇佣承担父职的男性并给予他们更多职业发展机会,而尽量避免雇佣女性或更少给予已育女性职业发展的机会[15]。生育行为藉由雇主偏好对不同性别个体的劳动力市场收入产生了异质性的影响。

已有研究从性别视角探究了孩子的机会成本在父亲和母亲两性之间的不均衡分布,并分析了可能的作用机制。在此基础之上,本文想要进一步考察的是:①若以家庭为单位,中国情境下的生育行为对家庭总体的劳动参与过程和结果具有怎样的影响?在面向家庭的正式支持系统缺失、祖辈的支持发挥替代作用的情形下,有关“父职溢价”的理论假说对于中国家庭中的父亲是否具有同等解释力?②与第一个孩子相比,家庭生育第二个孩子的边际机会成本呈现怎样的特征?规模效应如何?抑或在少子化的社会情境下,精细育儿和“密集母职”(Intensive Mothering)金一虹等学者将“密集母职”定义为:在观念上人们认为母亲是孩子最好、最理想的照顾者。作为母亲,应该以孩子身心利益最大化为目标,甚至为此放弃自身的需要和利益,所谓“密集”,指的是更多强调时间上的密集投入,常伴孩子左右,避免母子分离。实践[16]是否使得二孩的边际机会成本更高?③二孩边际机会成本是否因家庭经济地位而异?哪一类家庭生育第二个孩子的边际机会成本更高?

二、理论与研究假设

1.二孩边际机会成本

不同于发达国家以鼓励生育为目标的家庭福利体系,长期以来我国以“降低和稳定生育水平”为家庭政策目标,家庭支持体系事实上处于缺位状态[17],儿童抚育责任被认为应该由家庭自行负担。“合作模式”(Corporate Model)的亲属关系使得“隔代抚养”成为中国家庭面临儿童抚育困境时最普遍的替代性策略[18]。实证研究发现,相较于家庭内的第一个孩子,祖父母更少参与到第二个孩子的照料[19],可能的原因包括老年人的年龄、体力、意愿等方面的变化。也就是说,来自祖辈的非正式支持在二孩抚育中发挥的作用愈发有限。

在此情形下,生育第二个孩子对父母而言,意味着叠加的时间与劳务投入负担——抚育两个孩子需要更多的投入,但公共服务资源未有增加,且来自祖辈的支持在减少。加之,现代社会教育的代际流动功能愈发凸显,选择生育第二个孩子,并不意味着可以在子女之间“分配”或者“稀释”育儿资源;父母通常尽可能多地增加在两个孩子身上投入的时间和劳务资源总量,持续“密集母职”和“精细化育儿”的实践。当市场劳动与家务劳动的矛盾需求到达一定程度的时候,对父母而言,可能的选择只剩两个,一是其中之一离开劳动力市场专事家务,二是夫妻双方都不同程度地减少工作投入,增加育儿投入——不管哪个选项都意味着二孩边际机会成本的增加。

与此同时,在劳动力市场中,二孩父母尤其是二孩母亲可能会遭遇更加严重的雇主歧视,承担更多的机会成本。在普遍生育[20]的社会文化背景下,中国家庭一孩生育行为更多是由道德理性驱动的[21],传统文化期待女性结婚后至少抚育一个孩子以便完成家族延续的社会使命;换言之,生育第一个孩子是为了履行家庭责任和义务,是必选项。在此情形下,雇主歧视的作用程度是相对有限的——不管雇佣谁,在可预期的时间段内,他(她)们总是会因承担一个孩子的抚育任务而一定程度上影响工作投入。但由于是否继续生育第二个孩子是可选项,雇主就有了更加充分的理由和动力,对生育了第二个孩子的员工,尤其是在育儿过程中可能投入更多的女员工施以更加严重的歧视——避免雇佣,或者避免给予职业发展机会,家庭因生育第二个孩子而面临的就业和收入惩罚因而叠加。

本文提出研究假设1:与一孩相比,中国家庭生育二孩的边际机会成本更高。

2. 家庭经济地位的分化作用

生育第二个孩子的边际机会成本可能会因家庭的经济地位而异。低收入意味着低时间机会成本,因为生育二孩而面临“工作—家庭”平衡问题时,低收入群体将更多时间投入子女抚育而产生的时间成本的市场价值是相对有限的;也就是说,低收入家庭的二孩边际机会成本相对有限。高收入家庭则可以通过购买专业化的育儿服务将抚育孩子的“机会成本”转化为向市场支付的“直接成本”[22]。在家庭福利制度不健全、儿童抚育的社会分担机制尚未建立的政策环境下,由市场提供的专业化育儿服务事实上缓解了高收入群体“家庭—工作”平衡发展的问题。为阶段性的子女抚育需求付费,对于在劳动力市场上拥有稳定高收入的家庭而言,是符合经济理性且可以负担的选择——在减少机会成本的基础上实现了劳动力市场收入可持续发展和子女效用最大化的家庭福利总体目标。

本研究假设中等收入家庭抚育二孩的边际机会成本更高。一方面,中等收入群体对子女的边际效用有更高的期待——主要表现为更高的教育期待和对抚养质量的更高要求,但其收入又不足以支付由市场提供的高质高价的育儿服务,由此他们不得不在“工作—家庭”的矛盾中作出实质性的选择——为了达成子女边际效用最大化的决策目标,中等收入群体更可能把更多时间精力投入到孩子抚育而非工作中。另一方面,与低收入群体相比,中等收入群体通常具有更高的受教育水平以及更丰富的人力资本存量——这通常意味着更高的时间机会成本。

本文提出研究假设2:生育第二个孩子的边际机会成本因家庭经济地位而异;中等收入家庭生育二孩的边际机会成本更高。

三、数据、测量与研究策略

1. 数据来源

本研究基于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)数据进行统计分析。CFPS由北京大学社会科学调查中心(ISSS)组织实施,重点关注中国居民的经济与非经济福利,测量内容满足本研究建构指标体系的需求;该调查基线样本覆盖25个省(市、自治区),采用PPS概率抽样方式,数据结构满足有关大样本和随机性的回归分析假定。

为了缓解内生性问题以及不可观测变量导致的统計结果系统性偏误,得出更加准确的因果关系推断,本研究合并CFPS 2010、2012、2014、2016、2018历年追踪数据,并对样本做如下筛选:一是已婚,调查期间生育状态有变化,且最后一次调查时生育的孩子总数小于等于2,目的是满足回归模型对数据的要求;二是年龄在25—55岁,目的是排除因调查对象处于非劳动年龄而产生的对市场劳动参与可能性的系统性影响;三是舍弃再婚的样本,目的是排除婚姻状态变化对收入的系统性影响;四是将第一个孩子的年龄限定在17岁及以下,因为本文要研究的是有未成年孩子的机会成本;五是将第二个孩子的出生时间限定在2016年(全面二孩政策实施)及以后,目的是排除政策因素对边际孩子成本的影响。在此基础之上,匹配夫妻的观测数据,以家庭为单位进行统计分析。最终有3734个调查对象共计7642人次的调查数据纳入统计分析。

2. 变量测量

本研究的被解释变量是家庭劳动力市场收入水平,从家庭成员的市场劳动参与过程和参与结果两个维度进行考察,分别使用丈夫和妻子的就业状态、家庭整体的年劳动力市场收入指标进行测量。其中,“就业状态”为二分类变量,赋值0表示未就业,1表示(非农)就业。家庭年劳动力市场收入为连续变量,由丈夫和妻子的劳动力市场收入(非农)加总而得;统计口径包括劳务工资、奖金、补贴、红利等。使用2018年居民消费价格指数(CPI)对收入值进行换算,使得实际购买力具有年度之间的可比性;之后加1并取对数值,以满足正态分布的回归假定。

“孩子数量”是本研究的核心解释变量,处理为两个二分类变量分别纳入统计模型:一是“是否生育了第一个孩子”,二是“是否生育了第二个孩子”。

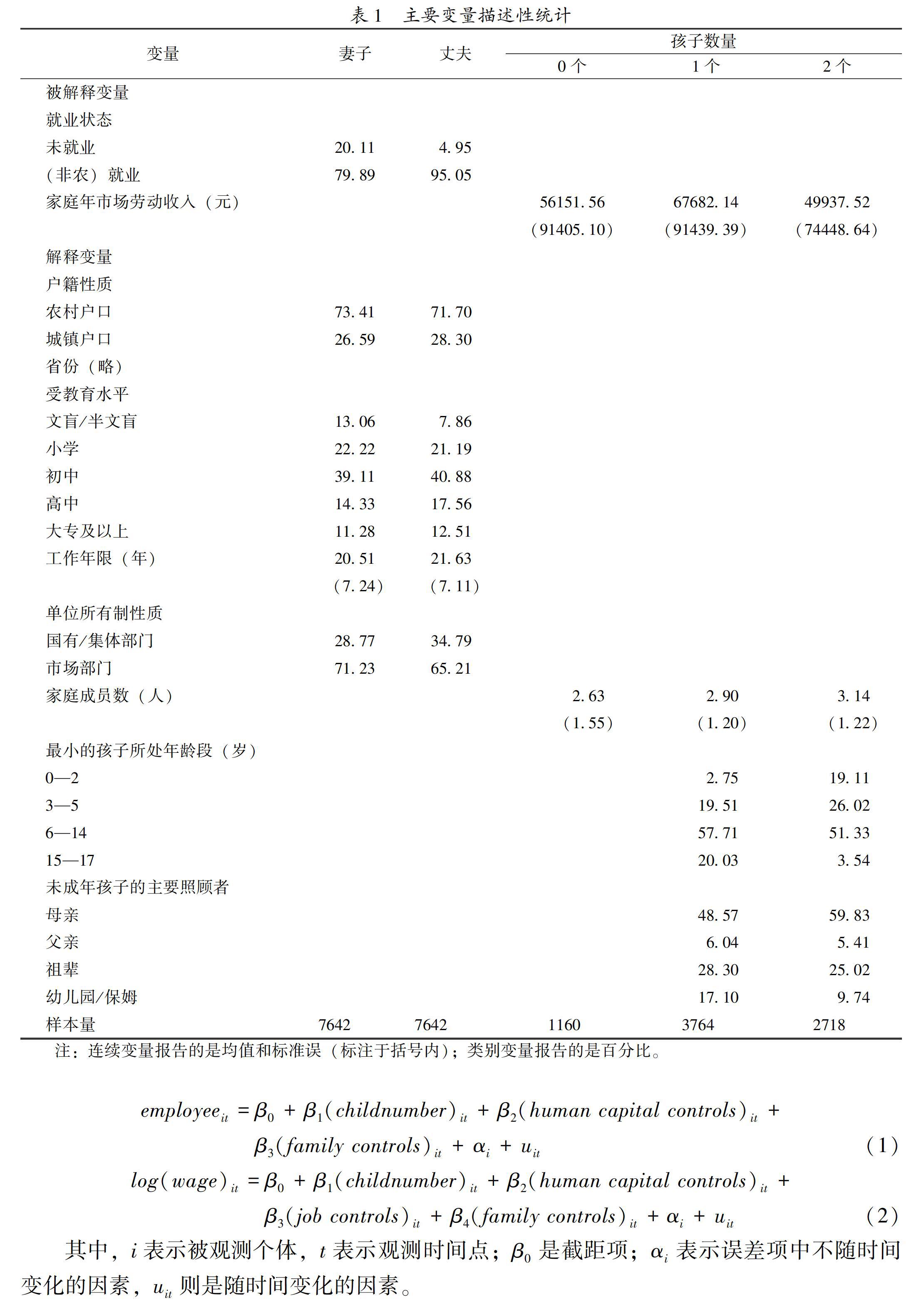

此外,参考现有文献的做法,将个体的人力资本特征、工作特征以及家庭特征納入控制变量体系。①人力资本特征。长期的二元治理模式使得城乡户籍成为群体之间劳动参与异质性的关键解释变量;受教育水平和工作年限作为测量人力资本存量的主要指标,对个体劳动参与能力和劳动力市场收入有直接影响。故而将户籍性质、受教育水平、工作年限作为人力资本特征的代理变量予以控制。②工作特征。单位所有制性质在某种程度上决定了劳动收入的分配方式,对收入水平有系统性影响,故而当考察生育行为对个体收入的影响时,将其与省份一起作为工作特征的代理变量予以控制。③家庭特征。控制最小的孩子所处年龄段、共同生活的家庭成员人数 共同生活的家庭成员指样本家户中经济上联系在一起,且具有直系亲属或非直系亲属(血缘/姻亲/领养)关系的家庭成员。、未成年孩子的主要照顾者三个指标以控制家庭特征对个体劳动参与和劳动力市场收入的可能影响。既有经验研究表明,上述变量通过影响家务劳动和市场劳动在家庭成员之间、性别之间的分工,进而影响个体投入劳动力市场的资源总量及其经济收益[23-24],关键变量的描述性统计值见表1。

3. 研究策略

使用个体固定效应回归模型(person fixedeffects model)进行统计分析,之所以如此,主要是基于两方面的考虑:一是遵循学术惯例,以方便与既有研究结果形成对话——个体固定效应回归模型是人口学领域有关该主题的研究中最经常使用的统计分析方法。二是本研究使用的是追踪数据,而固定效应模型在追踪数据处理中更具优势 本研究同时还使用了随机效应模型进行对比分析;Hausman检验结果表明,固定效应模型优于随机效应模型。:它通过内在控制个体被观测到的和未观测到的、不随时间变化的特征,有助于缓解因遗漏变量和内生性问题而导致的统计偏误,得出更加准确的因果推论。具体模型设定如下。

四、实证结果

1. 生育二孩对夫妻就业的边际影响效应及其阶层分化

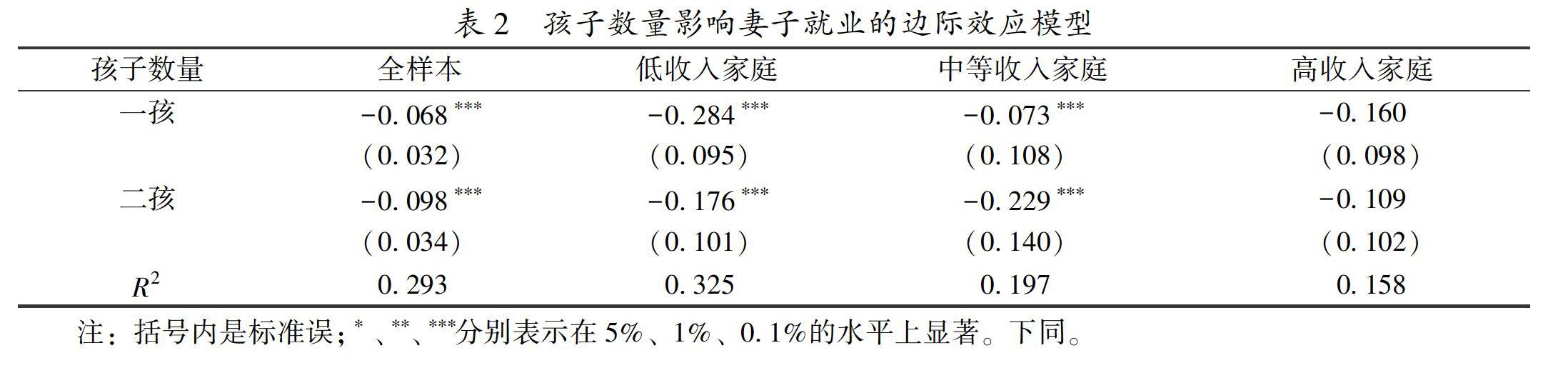

(1)对妻子就业几率的影响。在未纳入其他控制变量的情况下,发现孩子数量与妻子就业几率之间存在负相关关系。依次将人力资本特征变量、工作特征中的省份变量和家庭特征变量纳入控制,统计结果表明,与生育之前相比,生育1个孩子使得妻子的就业几率下降约6.6%几率比的计算公式为,OR=1-exp(-0.068)=0.066,即6.6%。下同。;继续生育第2个孩子的妻子,其就业几率再次下降9.3%(与一孩状态相比,下同)。嵌套模型中孩子数量作为关键解释变量,回归系数始终在0.01以下的置信水平上显著,模型整体解释力从8%左右提升至30%左右因篇幅所限,回归模型统计结果未能全部展示。备索。(见表2)。

使用家庭年收入的分位数值(25%分位数、75%分位数)作为界限,将妻子所在家庭划分为低收入、中等收入、高收入三个群组,分组进行统计分析,发现生育二孩对妻子就业的影响只在低收入家庭和中等收入家庭中显著,其边际负面影响效应分别达到16.1%和20.5%。高收入家庭中孩子数量对妻子就业几率的影响不显著。

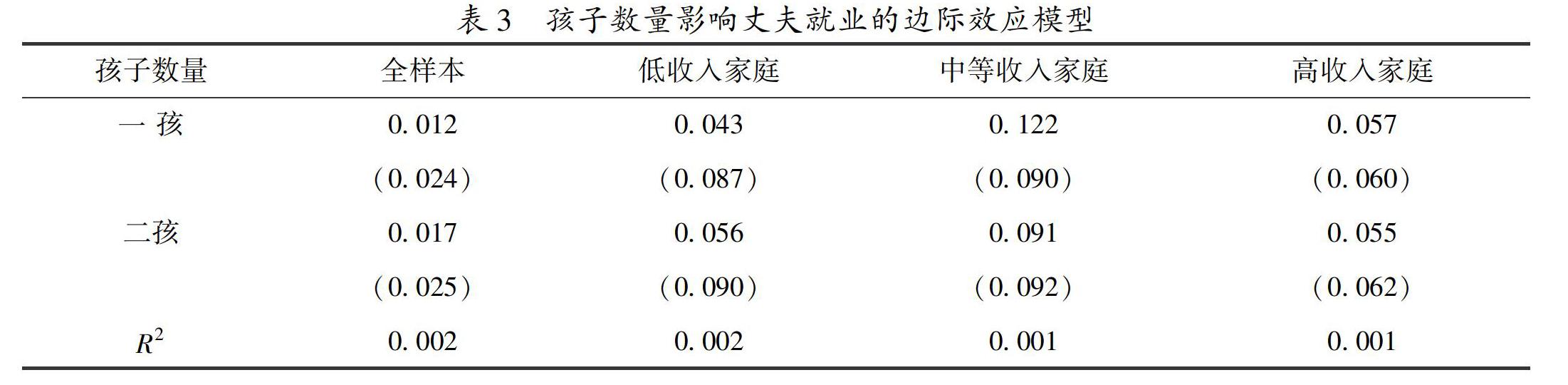

(2)对丈夫就业几率的影响。未控制其他变量的情况下,孩子数量与丈夫就业几率呈正相关,但统计模型的整体解释力非常有限(接近0.2%);控制个体人力资本特征和所在省份变量后,该影响效应仍然显著;进一步控制家庭成员数量、未成年孩子主要照顾者等家庭特征变量,发现生育行为对丈夫就业几率的影响不再显著(见表3)。与此同时,模型整体解释力小幅提升。也就是说,孩子数量对丈夫就业几率可能的影响事实上可以通过家庭特征变量的中介作用予以解释;对于人力资本和家庭特征相同的丈夫个体而言,是否生育、生育几个孩子并不会显著影响其就业几率。该统计效应在不同收入层次的家庭中并无异质性。

2. 生育二孩对家庭劳动力市场收入的边际影响效应及其阶层分化

未纳入控制变量的情况下,统计结果验证了孩子数量与家庭劳动力市场收入之间的负相关关系。依次将个体的人力资本特征、工作特征中的单位所有制性质、家庭特征纳入控制变量体系,模型整体解释力提升至23.2%。结果表明,生育1个孩子将使得家庭劳动力市场总收入下降约5.6 %;继续生育第二个孩子的家庭其劳动力市场总收入再次下降约7.1 %(见表4)。至此,本文的研究假设1得以证实:整体而言,生育二孩对家庭的市场劳动参与(就业和年劳动力市场收入)具有负面影响,其边际效应大于一孩生育行为。

进一步地,使用分位数回归的方法,考察对于不同经济地位的家庭而言,生育二孩影响家庭劳动力市场收入的边际效应的异质性分布情况。一个有意思的发现是:低收入家庭一孩的边际机会成本(9.7%)高于二孩(5.8%),而中等收入家庭二孩的边际机会成本(8.6%)高于一孩(4.6%);高收入家庭,孩子边际机会成本的统计效应不显著。也就是说,从对家庭劳动力市场收入的影响看,中等收入家庭生育二孩的边际机会成本更高——高于其他收入分组,也高于自身抚育一孩的成本。至此,本文的研究假设2得到验证:生育第二个孩子的边际机会成本,因家庭经济地位而异;不论从生育影响就业的角度看,还是从生育影响家庭劳动力市场收入的角度看,结果均表现为中等收入家庭生育二孩的边际机会成本更高。

3. 进一步讨论

(1)关于生育对女性就业的影响。关于孩子机会成本或“母职惩罚”的研究多数仅讨论生育对个体劳动力市场收益的影响而忽略了对其就业几率的考察,有些研究甚至刻意选取“有工作且工资收入不为0的女性群体”作为样本。其实,生育对女性就业机会的负面影响可能是比收入降低更加不能忽略的“惩罚”。对大多数人来说,就业是主要甚至是全部的收入来源,失去工作意味着失去大部分甚至全部的收入;更重要的是,工作的意义不仅限于“收入”,失去工作还意味着失去地位、失去社会价值、失去对自我的认同以及由此带来的更广泛意义上的“机会成本”。

(2)关于孩子边际机会成本的比较。有关孩子边际机会成本的分析,不同研究得出的结论有所差异:有研究使用CHNS 1993、1997、2000、2004、2006年的调查数据,以“小时工资率”作为被解释变量,发现生育第一个孩子使得母亲的小时工资率下降7%,生育第二个孩子使得母亲的小时工资率下降16.8%(均是与未生育之前相比)[6]。另有研究使用1989—2015年CHNS数据中“生育第二个孩子在五年以上的城镇夫妇”作为研究对象,以“育龄夫妇的家庭总收入减去总支出”的“家庭纯收入”作为被解释变量,发现“生育二孩对家庭收入的负面效应远大于一孩,生育当年家庭收入下降38.7%”[23]。

我们认为,当进行研究结论的比较时,应尤其关注以下两方面:第一,生育机会成本的构成。本研究只针对全面二孩政策实施后家庭生育的第二个孩子进行讨论,消解了政策因素的影响,测算结果适合于孩次之间的比较。但假如选取的研究对象(二孩)出生于生育政策调整之前,则“政策外生育”使得其机会成本包含了“制度性成本”和“市场性成本”两部分 前者指因违反计划生育政策导致的“行政罚款”、“开除公职”等各种处罚引起的成本;后者即本文探讨的因生育导致就业状态变化、劳动力市场收入降低等经济成本。:在一孩成本只体现为“市场性成本”的情形下,基于孩次之间的机会成本的比较以及由此衍生的有关政策启示,可能失去意义。第二,测量指标的选择。本研究将“劳动力市场收入”作为被解释变量,它事实上涵盖了“劳动时间”和“劳动效率”两个维度,理论上应该是二者的乘积——如前所述,“母职惩罚”可能体现为“市场劳动时间减少”,也可能体现为“工作效率降低”。但使用“小时工资率”作为被解释变量时,其系数只体现为对“劳动效率”单个维度的影响效应。当使用“家庭总收入减去总支出”得到的“家庭纯收入”作为被解释变量时,孩子养育成本(费用支出)以及计划生育时期缴纳的“社会抚养费”作为家庭支出的一部分,本身会导致“家庭纯收入”下降——即使家庭总收入并没有减少甚至有所增加,也会导致研究结论的内生性问题和逻辑谬误。

(3)关于中等收入家庭孩子边际机会成本更高的可能解释。本研究发现,因生育第二个孩子导致妻子的就业几率和家庭劳动力市场总收入的下降幅度在中等收入家庭中最大,也就是说,中等收入家庭生育第二个孩子的边际机会成本更高。可能的解释是,收入约束、单位时间成本、育儿期待三方面的因素交互作用,形塑了“工作—生活”冲突的激烈程度以及由此衍生的二孩边际机会成本在不同收入群体中的异质性分布。

具体而言,低收入群体的育儿期待相对更低,时间成本也相对更低,在面临强收入约束的情况下,采取“时间替代”策略——在二孩抚育过程中投入更多时间亲自照料,所付出的边际机会成本是相对较低的。高收入通常意味着更高的育儿期待和单位时间成本,但与此同时,她们也更有能力(收入约束弱)通过购买高品质育儿服务的方式,将抚育孩子的“机会成本”转化为“直接支出”,从而弱化“工作—生活”冲突,降低二孩的边际机会成本。对于中等收入群體而言,一方面,她们对边际孩子效用有更高的期待,存在更加明显的“育儿焦虑”[22],更加担心孩子“输在起跑线”,因而倾向于将更多时间分配给孩子以实践“密集母职”;另一方面,相对更高的受教育水平提升了她们在劳动力市场上的单位时间成本,将更多时间投入家务劳动意味着更大的机会成本损失,与此同时,她们也不太可能像高收入群体那样,可以通过购买替代性的、满足其更高期待的市场化育儿服务,将机会成本转化为直接成本(收入约束较强)。也就是说,中等收入群体可能面临更加强烈的“工作—生活”冲突,故而事实上承担了更大规模的二孩边际机会成本。表5简化表述了家庭经济地位影响二孩边际机会成本的作用机制。

五、结论与启示

1. 结论

本研究使用CFPS 2010—2018共5期追踪数据,应用个体固定效应模型,从就业和经济收入两个方面,检验了家庭生育二孩的边际机会成本及其阶层分化效应,研究结论如下。

首先,与一孩生育行为相比,家庭生育第二个孩子的边际机会成本更高。生育1个孩子使得妻子的就业几率下降约6.6%,家庭劳动力市场总收入下降约5.6%;继续生育第2个孩子,妻子的就业几率再次下降约9.3%,家庭劳动力市场总收入再次下降约7.1%。不管是从劳动力市场参与过程(就业)维度还是从劳动力市场参与结果(经济收入)维度考察,家庭生育第二个孩子均须付出更高的边际机会成本。

其次,中等收入家庭生育二孩的边际机会成本更高。将家庭按经济地位分层,考察二孩边际机会成本在不同收入水平家庭之间的异质性分布情况,发现中等收入家庭生育二孩的边际机会成本更高。生育第二个孩子导致妻子的就业几率的下降幅度为20.5%、家庭劳动力市场总收入的下降幅度为8.6%;对应的统计值在低收入家庭中分别为16.1%和5.8%,高收入家庭中相应的影响系数统计不显著。

2.政策启示

本研究从边际机会成本的视角为现代家庭低迷的二孩生育意愿提供了可能的理论解释和实证经验。

与一孩生育行为相比,生育二孩更加显著地降低了家庭成员的劳动力市场参与几率和家庭整体的劳动力市场收入水平。该研究结论意味着,对于中国的大部分家庭而言,生育行为不仅不存在“规模经济”,而且还需要为生育第二个孩子付出更高的边际机会成本。与机会成本增加相伴随的,是现代社会孩子直接成本的同步飙升——经济社会发展助推教育和生活费用攀升,持续增加孩子的抚育成本。

但与此同时,无论是作为“耐用生产品”还是“耐用消费品”,孩子的“效用”却在不断降低。首先,现代社会“儿童”更多地具备了公共产品的属性[25]而不再是家庭私有财产,在“恩往下流”[26]的伦理背景下,代际关系由传统的“反哺模式”转变为“接力模式”,孩子作为耐用生产品,其经济供养功能和风险保障功能趋于弱化。其次,社会流动、家庭结构功能转变使得几代同堂、儿孙“承欢膝下”的场景越来越遥不可及[21],子女作为耐用消费品的情感慰藉功能亦趋于弱化。抚育子女的边际成本上升、效用下降,使得因应道德和传统文化要求,已经生育了一个孩子的父母在二孩生育决策中,选择了经济理性——以“质量替代数量”,不再生育第二个孩子,进而导致社会整体的二孩递进比下降以及总和生育率降低。

中等收入家庭为二孩生育行为付出了更高的机会成本,一方面源于该群体对子女抚育质量的更高期待,另一方面源于现有的政策制度和公共服务不足以支撑该期待。《国家人口发展规划(2016—2030年)》将“提高出生人口素质,推动人口红利向人才红利转变”作为现阶段中国人口发展的战略目标之一,中等收入群体对子女教育、能力培养等方面的较高期待事实上暗合了这一发展目標。问题在于,正式支持体系的缺失使得儿童养育的成本完全由家庭承担——父母付出更多的养育成本,但孩子未来创造的价值却更多为全体社会成员享有而非只为父母独有。儿童抚育行为的这种正外部性同样可以解释现代社会的低生育水平现象。应对之策一是建立儿童抚育成本的社会分担机制,减少家庭直接的育儿支出;二是增加托育服务的有效供给,降低家庭养育孩子的机会成本。

参考文献:

[1]LEIBENSTEIN H. An interpretation of the economic theory of fertility: promising path or blind alley?[J]. Journal of Economic Literature, 1974,12(2):457-497.

[2]WALDFOGEL J. The effect of children on women s wages[J]. American Sociological Review, 1997,62(2):209-217.

[3]COOKE L P. Gendered parenthood penalties and premiums across the earnings distribution in Australia, the United Kingdom, and the United States[J].European Sociological Review, 2014,30(3):360-372.

[4]MOLINA J A, MONTUENGA V M. The motherhood wage penalty in Spain[J].Journal of Family and Economic Issues,2009,30(3):237-251.

[5]PETERSEN T, PENNER A M, HOGSNES G. The withinjob motherhood wage penalty in Norway[J].Journal of Marriage and Family,2010,72(5):1274-1288.

[6]於嘉,谢宇. 生育对我国女性工资率的影响[J]. 人口研究,2014 (1):18-29.

[7]申超. 扩大的不平等:母职惩罚的演变(1989—2015)[J]. 社会,2020 (6):186-218.

[8]刘娜, 卢玲花. 生育对城镇体制内女性工资收入的影响[J]. 人口与经济, 2018 (5):10-19.

[9]SIMONSEN M,SKIPPER L. An empirical assessment of effects of parenthood on wages[J]. Advances in Econometrics, 2008,21(2):359-380.

[10]KOSLOWSKI A S. Working fathers in Europe: earning and caring[J]. European Sociological Review, 2011,27(2):230-245.

[11]WHITEHOUSE G. Parenthood and pay in Australia and the UK: evidence from workplace surveys[J]. Journal of Sociology,2002,38(4):381-397.

[12]TRAPPE H, ROSENFELD R A. How do children matter? a comparison of gender earnings inequality for young adults in the former East Germany and the former West Germany[J].Journal of Marriage and the Family, 2000,62(12):489-507.

[13]POLACHEK S. Occupational selfselection: a human capital approach to sex differences in occupational structure[J].The Review of Economics and Statistics, 1981, 63(1):60-69.

[14]ENGLAND P. Comparable worth: theories and evidence[M]. NY: Aldine de Gruyter, 1992:172.

[15]GANGL M, ZIEFLE A. Motherhood, labor force behavior, and women s careers: an empirical assessment of the wage penalty for motherhood in Britain, Germany, and the United States[J]. Demography, 2009,46(2):341-369.

[16]金一虹, 楊笛.教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造[J]. 南京社会科学, 2015(2): 61-67.

[17]马春华. 重构国家和青年家庭之间的契约:儿童养育责任的集体分担[J]. 青年研究,2015 (4):66-75.

[18]陈皆明,陈奇. 代际社会经济地位与同住安排——中国老年人居住方式分析[J]. 社会学研究,2016(1):73-97.

[19]钟晓慧,郭巍青. 人口政策议题转换:从养育看生育——“全面二孩”下中产家庭的隔代抚养与儿童照顾[J]. 探索与争鸣,2017 (7):81-96.

[20]石人炳,陈宁,郑淇予.中国生育政策调整效果评估[J].中国人口科学,2018(4):114-125.

[21]计迎春,郑真真. 社会性别和发展视角下的中国低生育率[J]. 中国社会科学,2018 (8):143-161.

[22]林晓珊. “购买希望”:城镇家庭中的儿童教育消费[J]. 社会学研究,2018 (4):163-189.

[23]臧微,徐鸿艳.生育二孩对家庭收入的影响——兼论全面二孩政策的效果[J].人口与发展,2020(3):107-116

[24]陈卫,段媛媛. 中国近10 年来的生育水平与趋势[J]. 人口研究,2019 (1):3-17.

[25]FOLBRE N. Children as public goods[J]. The American Economic Review,1994, 84(2): 86-90.

[26]狄金华,郑丹丹. 伦理沦丧抑或是伦理转向:现代化视域下中国农村家庭资源的代际分配研究[J]. 社会,2016(1):186-212.

[责任编辑 武 玉 ]