新冠肺炎疫情下旅客安全感知对乘机出行意愿的影响机理研究

杨省贵,杨蒙蒙,李月云

新冠肺炎疫情下旅客安全感知对乘机出行意愿的影响机理研究

杨省贵1, 2,杨蒙蒙1,李月云3

(1. 中国民用航空飞行学院,机场工程与运输管理学院,四川 广汉 618307;2. 成都市软创智业研究会,成都 610023;3. 中国民用航空飞行学院,飞行技术学院,四川 广汉 618307)

为探究新冠肺炎疫情发生后旅客安全感知对乘机出行意愿的影响机理,考虑旅客个人安全意识和新冠肺炎疫情认知的前因影响及航班营服水平的调节作用,应用结构方程模型对255个有效样本数据进行实证分析,结果表明:(1)人们的安全意识越高越倾向于主动了解更多有关疫情的知识;对疫情认知越充分,人们感受到的安全性就越高;感知到的安全性越高,人们乘机出行的意愿就越强。(2)疫情状态下,个人安全意识对安全感知不存在显著正向影响,但可以通过新冠肺炎疫情认知这一中介变量间接作用于安全感知;个人安全意识和新冠肺炎疫情认知不能直接对乘机出行意愿产生影响,但可以通过安全感知这一中介变量间接影响乘机出行意愿。(3)提高旅客安全感知及航班营服水平客观上都可以促进旅客乘机出行意愿,但在新冠肺炎疫情状态下,旅客乘机出行意愿更大程度受到安全感知的影响。

安全感知;新冠肺炎疫情;旅客;乘机出行意愿

0 引 言

旅客安全感知是旅客对出行环境的一种总体评价[1],是旅客在出行相关环节中基于自身状况及所处环境产生的对安全的感受、理解和判断[2],是影响旅客出行态度和出行行为的重要变量[3, 4],尤其在突发事件等特殊情形下,人们更是将安全感知作为出行决策的关键考量因素[5]。Reisinger等人认为,当公众感知到某种传染性疾病威胁时,会推迟甚至取消出行计划[6];Williams提出在突发事件等特殊情形下,安全感知对出行决策具有重大影响[7];Kim等人发现,公众对流行性疾病的恐惧会影响出行行为[8]。

2019年末新型冠状病毒疾病(COVID-19)爆发后,尽管随着国家采取的有力措施实施,疫情已在较短时间内得到控制[9],但由于交通运输的流动性特征,旅客在出行过程中仍面临感染风险[10],使得旅客在疫情期间出行意愿低迷[11]。同时由于公众自我防恐意识逐步增强,疫情暴发后非必须出行基本停滞,出行呈现“非必须不动、急需少动、必须自驾出行”的特点[12]。在出行控制要求和公众对疫情防患心理作用下,市民对外出行交通总量减少,航空、铁路、公路客运量大幅降低[13]。在各种交通运输方式中以航空运输受疫情影响损失最为严重[14]。民航旅客服务测评(CAPSE)发布的《“COVID-19”疫情期旅客乘机服务需求与消费意愿》显示,在调查的5 417名民航出行用户中有68%的旅客受疫情影响外地出行会减少,而疫情期间旅客推荐选择航空出行的意愿高达50%。由此可见,新冠肺炎疫情的爆发虽然使人们的出行需求有所降低、总出行量大幅减少,但却提高了旅客在有出行需求时选择乘机出行的意愿。对于航空运输相关部门而言,进一步了解和满足旅客需求是减少疫情冲击的关键[15]。

目前已有学者就旅客出行决策、出行行为进行研究,但有关旅客出行意愿的变化,尤其是在重大疫情过后,有关旅客安全感知对出行意愿影响机理方面的研究仍有不足。本文以旅客个人安全意识、新冠肺炎疫情认知为前因变量,以航班营服水平为调节变量,深入分析新冠肺炎疫情发生后旅客安全感知对乘机出行意愿的影响机理,即安全感知影响旅客乘机出行意愿的过程、机制及原理,以期了解新冠肺炎疫情发生后旅客乘机出行意愿的变化,帮助航空公司及时调整营销战略,尽快恢复常态化运营。

1 研究假设与文献回顾

1.1 旅客个人安全意识、新冠肺炎疫情认知对安全感知的前因影响

个人安全意识是人们为了免受身心伤害而对客观环境进行识别、判断并据此对不安全事物保持警觉和戒备的一种心理状态[16],是公众应对突发事件时所具备的包含风险识别、心理承受及心理恢复等能力的综合素质[17]。新冠肺炎疫情认知是指公众对与新冠肺炎疫情有关信息的加工过程,主要表现在对由新冠病毒引起的感染风险、危害程度、预防手段等相关问题的知觉[18]。前者是个体在任何状态下的一种主动意识和在过往经历中形成的习惯,而后者是对新冠肺炎疫情这一特定突发事件的知觉。个人安全意识越高,越有可能主动遵守疫情期间的安全规定,了解更多关于疫情的动态,从而形成对新冠肺炎疫情更全面、更客观的认知。基于此,提出假设H1:

H1:个人安全意识正向影响新冠肺炎疫情认知。

自然灾害、突发危机、传染病、公共卫生等事件的负面影响成为旅客出行时首要考虑的风险之一[19],使旅客对出行安全程度的感知受到影响[20]。王炼、贾建民等提出,通过加强安全意识能够积极克服突发性灾害事件给公众带来的风险感知[21];何月美等在对中国游客赴马来西亚出游的安全感知研究中提出,包含个人安全意识在内的个人因素是影响安全感知的主要原因之一,建议通过加强个人安全意识来降低出行风险,增加安全感知[22]。通常来说,在新冠肺炎疫情期间出行时,个人安全意识越高就越会对周边环境产生较高的警觉和戒备,使自己尽可能多地避开对自身安全不利的危险因素以获得更高的安全感。基于此,提出假设H2:

H2:个人安全意识正向影响安全感知。

不同人群对疫情的认知和敏感程度不同[23],全面正确的疫情认知会增加人们内心的安全感,片面或错误的认知则会使人产生诸如恐慌之类的应激反应[24]。新冠肺炎疫情发生后,旅客能够通过媒体报道获取出行安全信息,加之自己的权衡和评价,最终形成安全感知。陈楠等研究指出,具有突发性和破坏性的公共卫生事件会激发旅客对自身安全的担忧[20];林炜铃等实证指出,安全认知作为个人态度能够在其他变量与个体行为之间起到中介作用[25];李敏等研究发现,汶川地震后旅客对灾难事件的认知水平越积极,受负面影响就越小,对出行安全感知的正面影响就越大[26]。对新冠肺炎疫情的认知不足是民众产生焦虑和不安的重要原因[27],通过提高旅客个人安全意识,能够增加其对新冠肺炎疫情的关注、认知和判断,有了正确、全面的认知,旅客知道疫情可防可控,避免心理上产生过度恐惧和担忧,懂得在出行期间做好防护措施,从而增加对疫情期间出行的安全感知。基于此,提出假设H3和H4:

H3:新冠肺炎疫情认知正向影响安全感知。

H4:新冠肺炎疫情认知在个人安全意识和安全感知之间具有中介作用。

1.2 旅客安全感知对乘机出行意愿的影响机理

出行意愿是旅客对未来出行行为所持有的一种态度和内心倾向,作为重要变量直接影响旅客行为[28]。当公众感知自身安全在突发公共卫生事件中面临威胁时,出行意愿会发生变化[29]。黄纯辉等提出积极的感知对人们的出行意愿有显著促进作用[30],杨钦钦等实证研究发现巴黎恐袭事件后旅客安全感知正向影响他们的出行意愿[31],李月调等研究认为负面事件下安全感知对旅客出游意愿具有显著正向影响[32]。新冠肺炎疫情发生后旅客出行不再单一考虑某种交通工具的安全性能,也会考虑乘坐该交通工具出行时感染病毒的风险。如果旅客认为乘机出行的安全性更高、感染风险更小,则会更倾向于选择乘机出行;如果旅客认为自己在飞机客舱这一密闭空间暴露在病毒中的风险增大,则会不愿意选择乘机出行。基于此,提出假设H5:

H5:安全感知正向影响乘机出行意愿。

1.3 安全感知的中介作用

安全感知是影响旅客感受出行安全、衡量出行风险的重要变量[33],其他因素能够通过影响安全感知作用于旅客的态度和行为[3]。杨钦钦等指出旅客主观认知通过安全感知的中介作用影响满意度和出游意愿[31];李月调等研究发现,旅客安全感知在负面事件引起的认知和出行意愿之间起到中介作用[32];赵建芳等实证发现,安全感在新冠肺炎疫情认知和个人焦虑感之间起到部分中介作用[34];金晓彤等认为新冠肺炎疫情的发生增加了居民的恐惧感和风险感,建议引导居民客观地认识新冠肺炎风险,降低不必要的恐慌[35]。个人安全意识、新冠肺炎疫情认知是旅客对出行环境的主观判断和评价,每个人的安全意识、对新冠肺炎疫情认知的程度不同,其对安全的感知方式和感知程度就不同,乘机出行意愿也会存在差异。安全意识越高、认知越充分,对安全的感知也就越正面,疫情期间乘机出行意愿也就越强。基于此,提出假设H6和H7:

H6:安全感知在个人安全意识和乘机出行意愿之间具有中介作用。

H7:安全感知在新冠肺炎疫情认知和乘机出行意愿之间具有中介作用。

1.4 航班营服水平的调节作用

航班营服水平是指航班的营销服务水平,为旅客提供优质、便捷的服务是促进公众选择航空出行的有效举措[36]。李豪等研究发现机票降幅对旅客的决策行为有影响[37],贾方森等提出除票价外,航空公司服务质量也可影响旅客的选择偏好[38],李程等指出航班时刻、机票价格、机舱服务等是旅客在选择航班时考虑的主要因素[39]。一般来说,航班价格越经济、乘坐越舒适,旅客所享受到的服务和自己的心理预期越吻合,选择意愿就越强。谢泗薪等实证发现,民航旅客的服务价值感知正向影响其对附加产品的购买意愿[40],鱼文英等研究表明,航班服务质量水平提高能够增加消费者满意度,进而增强购买意愿[41]。安全感知是旅客在疫情期间乘机出行关注的重点,在此期间航空公司营销服务水平越高,航班保障和服务越到位,越能减轻疫情使旅客缺乏安全感而产生的负面影响,从而对乘机出行意愿起到调节作用。基于此,提出假设H8:

H8:航班营服水平在安全感知和乘机出行意愿之间具有调节作用。

基于以上分析和假设,构建新冠肺炎疫情下旅客安全感知对乘机出行意愿影响机理的概念模型与关系假设,如图1所示。

图1 概念模型与关系假设

2 研究数据收集与统计分析

数据收集采取网络问卷(问卷星)和现场问卷(机场)相结合的形式,同时,为了保证问卷的客观性与真实性,采取了匿名方式,共获得有效问卷255份。

2.1 描述性统计分析

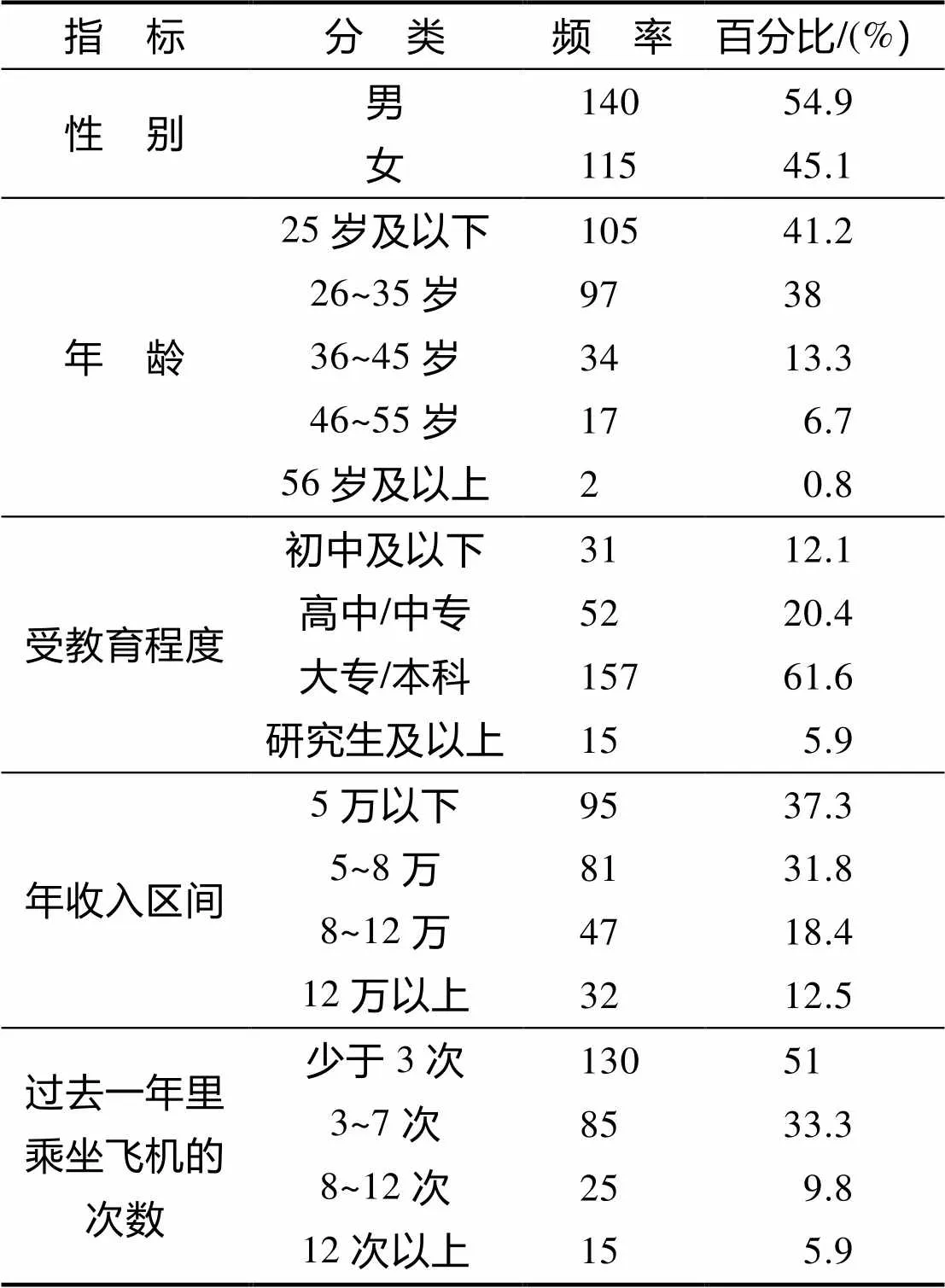

有效受访者的人口统计学特征见表1。在样本数据中,男女分别占比54.9%和45.1%;年龄在25岁及以下、26~35岁两个阶段者居多,各占总样本的41.2%和38%;受教育程度主要处于大专/本科阶段,占比61.6%;年收入区间以5万以下及5~8万居多,分别占比37.3%和31.8%;过去一年里乘坐飞机的次数主要集中在3次以下,占样本总量的51%,其次为3~7次,占样本总量的33.3%。

表1 样本的人口统计学特征

2.2 问卷的信度与效度分析

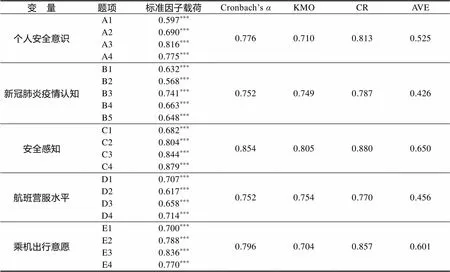

采用Cronbach’s α系数和组合信度(CR)检验问卷信度,结果显示,各变量的α值及CR值均大于0.7,表明问卷信度良好。采用KMO测量和Bartlett球形检验法检验样本数据的效度,得到各变量的KMO值均大于0.7,且Bartlett检验在0.000水平显著。经过因子分析选取了由21个题项划分的5个因子,且与问卷维度一致,累计解释总方差63.191%,表明问卷结构效度良好。新冠肺炎疫情认知、航班营服水平的平均变异抽取量AVE分别为0.426、0.456,其余各变量的AVE值均大于0.5,表明问卷的收敛效度较好。以上检验结果见表2。区别效度用以检验各变量间的差异程度,检验结果见表3,表3中对角线上的数值表示各变量的AVE平方根,其余数值表示各变量两两之间的相关系数,由表3可看出各变量AVE的平方根都大于该变量同其他变量之间的相关系数,表明问卷区别效度良好。

表2 信度与结构效度、收敛效度检验结果

(注:***表示在<0.001水平显著)

表3 区别效度检验结果

(注:**表示在<0.01水平显著)

3 研究模型与假设检验

3.1 模型拟合检验

利用AMOS16.0计算得到模型的适配指数如下:卡方与自由度比值为2.575,小于3,拟合优度指数GFI为0.882、调整拟合优度指数AGFI为0.843、增值拟合指数IFI为0.903、比较拟合指数CFI为0.902,均大于0.8,近似误差均方根RMSEA为0.079,在0.05至0.08之间,说明模型拟合情况良好。

3.2 主效应检验

本研究中主效应检验结果如表4所示。检验结果表明,个人安全意识对新冠肺炎疫情认知具有显著正向影响(C.R.=6.566,<0.001),H1成立;个人安全意识对安全感知不具有显著正向影响(C.R.=0.880,>0.05),H2不成立;新冠肺炎疫情认知对安全感知具有显著正向影响(C.R.=3.018,<0.01),H3成立;安全感知对乘机出行意愿具有显著正向影响(C.R.=8.797,<0.001),H5成立。因此,H1、H2、H3、H5得到验证。

表4 主效应检验表

(注:**表示在<0.01水平显著,***表示在<0.001水平显著)

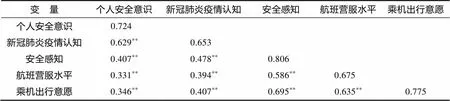

3.3 中介效应检验

采用Hayes编制的SPSS宏中的Model4(Model4为简单的中介模型),将样本量设置为5 000,同时将置信水平设置为99%,用偏差校正百分位数法进行取样,对H4、H6、H7进行检验,检验结果见表5。由表5可以看出,在99%的置信水平上,对于H4:个人安全意识直接作用于安全感知的置信区间为[-0.021, 0.503],通过中介变量新冠肺炎疫情认知间接作用于安全感知的置信区间为[0.187, 0.550];对于H6:个人安全意识直接作用于乘机出行意愿的置信区间为[-0.059, 0.292],通过中介变量安全感知间接作用于乘机出行意愿的置信区间为[0.211, 0.621];对于H7:新冠肺炎疫情认知直接作用于乘机出行意愿的置信区间为[-0.064, 0.325],通过中介变量安全感知间接作用于乘机出行意愿的置信区间为[0.265, 0.668]。可看出,直接效应置信区间均含0,间接效应置信区间均不含0,表示存在完全中介效应。因此,新冠肺炎疫情认知在个人安全意识和安全感知之间的中介作用(<0.001)、安全感知在个人安全意识和乘机出行意愿之间的中介作用(<0.001)、安全感知在新冠肺炎疫情认知和乘机出行意愿之间的中介作用(<0.001)均成立,H4、H6、H7得到验证。

表5 中介效应检验表

(注:***表示在<0.001水平显著)

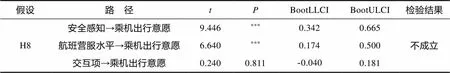

3.4 调节效应检验

为了检验航班营服水平在安全感知和乘机出行意愿之间的调节效应,利用SPSS软件对安全感知和航班营服水平的交互项进行检验。首先在SPSS23.0中对安全感知和航班营服水平的测量项进行去中心化,然后对直接效应和交互效应作分析,检验结果见表6。

表6 调节效应检验表

(注:***表示在<0.001水平显著)

4 研究结论

本研究探讨了新冠肺炎疫情下旅客安全感知的影响因素,并剖析了安全感知对乘机出行意愿的影响机理,得出:

(1)人们的安全意识越高越倾向于主动了解更多有关疫情的知识;对疫情认知越充分,人们感受到的安全性就越高。

这是因为当旅客充分了解新冠肺炎的发病症状、传播途径、感染风险、预防措施时,知道疫情可防可控,就不会产生过度恐慌和担忧,而能够理性地规划自己在疫情后的出行,理性地看待疫情发生后航空公司所做出的防疫举措,也会更倾向于做好个人安全防护,降低自己感染的风险,就更容易产生较高的安全感。

旅客感知到的安全性越高,乘机出行意愿就越强。这与新冠肺炎疫情发生后旅客出行需求的特殊性是相吻合的。足够的安全感会减少人们的担忧和恐惧,使其理性对待疫情后的出行,而那些过度恐惧或安全感较低的人,会降低自己的乘机出行意愿。

(2)疫情状态下,个人安全意识对安全感知不存在显著正向影响,但可以通过新冠肺炎疫情认知这一中介变量间接作用于安全感知。

安全感知不仅包括旅客对飞机自身性能的安全感知,也包括旅客对新冠疫情后乘坐飞机是否能保障自己不被感染的安全感知。但在新冠肺炎疫情发生后,旅客出行往往会由于重点关注自己是否能在不被感染的情况下到达目的地,而忽略了此时对飞机这种交通工具本身安全性能的感知。据此可以认为这一特殊时期旅客的安全感知主要是通过对新冠肺炎疫情的认知而产生,对新冠肺炎疫情认知越全面,越能真实判断自己感知到的安全性。

安全感知在个人安全意识和乘机出行意愿以及新冠肺炎疫情认知和乘机出行意愿之间起到完全中介作用,说明个人安全意识和新冠肺炎疫情认知虽不能直接对乘机出行意愿产生影响,但可以通过安全感知这一中介变量间接影响乘机出行意愿。这说明安全感是航空公司要重点关注的方向,只有旅客感知到乘机出行安全性高,才能增加其选择乘机出行的意愿,而提高旅客的安全感知,可以通过帮助民航旅客树立正确的安全意识,提高旅客对新冠肺炎疫情的认知来实现。

(3)提高旅客安全感知及航班营服水平客观上都可以促进旅客乘机出行意愿,但在新冠肺炎疫情状态下,旅客乘机出行意愿更大程度受到安全感知的影响。

航班营服水平和安全感知各自都对乘机出行意愿有直接影响效应,但航班营服水平并没有在安全感知和乘机出行意愿之间起到调节作用,也就是说,在新冠肺炎疫情发生后,单纯调整机票价格、航班时刻,改善和增加地面服务与机上服务并不能改变对安全感知特别敏感旅客的乘机出行意愿。这是由于在疫情发生后,旅客在必须乘坐飞机出行时,主要是根据其感受到的安全程度,尤其是以是否会因乘坐航班而感染新冠来影响其出行意愿,而由安全感产生的乘机意愿很少受到诸如机票价格、航班时刻、地面服务、机上服务等此类因素的影响。

[1] GEORGE R. Tourist’s perceptions of safety and security while visiting cape town [J]. International Journal of Tourism Management, 2003, 24 (5): 575-585.

[2] 王兴琼. 游客安全感知对其目的地选择的影响研究述评 [J]. 旅游论坛, 2009, 2 (4): 485-489, 508.

[3] 杨钦钦, 谢朝武. 冲突情景下旅游安全感知的作用机制: 好客度的前因影响与旅游经验的调节效应 [J]. 南开管理评论, 2019, 22 (3): 148-158.

[4] 江红, 周夕钰. 基于结构方程模型的民航旅客出行行为特征影响因素分析—— 以天津机场出港旅客为例 [J]. 综合运输, 2017, 39 (3): 47-52, 67.

[5] MONEY R B, CROTTS J C. The effect of uncertainty avoidance on information search, planning, and purchases of international travel vacations [J]. Tourism Management, 2003, 24 (2): 191-202.

[6] REISINGER Y. Travel anxiety and intentions to travel internationally: implications of travel risk perception[J]. Journal of Travel Research, 2005, 43 (3): 212-225.

[7] WILLIAMS A M, BALAZ V. Tourism, risk tolerance and competences: travel organization and tourism hazards[J]. International Journal of Tourism Management, 2013, 35 (4): 209-221.

[8] KIM C, CHEON S H, CHOI K, et al. Exposure to fear: changes in travel behavior during MERS outbreak in seoul[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2017, 21 (7): 1-8.

[9] 刘世锦, 韩阳, 王大伟. 基于投入产出架构的新冠肺炎疫情冲击路径分析与应对政策 [J]. 管理世界, 2020, 36 (5): 1-12, 51, 263.

[10] 吴楠, 李远东, 赵安琪, 等. COVID-19疫情后武汉市公共交通运营策略研究 [J]. 交通运输工程与信息学报, 2020, 18 (3): 64-73.

[11] 四川省社情民意调查中心. 科学防控提振信心安全优惠促进出游—— 四川居民近期出游意愿及安全感专项调查报告 [J]. 四川省情, 2020 (4): 39-40.

[12] 周健. 新冠肺炎疫情对交通运输行业的影响及政策建议 [J]. 交通运输研究, 2020, 6 (1): 13-18.

[13] 李爽, 张宇. 非常态下北京城市交通系统规划建议 [J]. 城市交通, 2020, 18 (3): 28-32.

[14] 周一鸣, 姜彩良. “非典”和新冠肺炎疫情对我国客货运输的影响比较与分析 [J]. 交通运输研究, 2020, 6 (1): 24-32.

[15] 李明业. 新冠肺炎疫情下的航空公司应对策略分析 [J]. 民航管理, 2020 (3): 11-15.

[16] 徐向东. 关于安全意识的哲学研究 [J]. 中国安全科学学报, 2003 (7): 4-6, 84.

[17] 洪宇翔. 面向民众公共安全意识提升的载体体系研究 [J]. 情报杂志, 2016, 35 (2): 163-167.

[18] 罗琳, 曾晓进, 廖欣, 等. 新冠肺炎疫情期公众疾病认知、应对方式及锻炼行为调查 [J]. 中国公共卫生, 2020, 36 (2): 156-159.

[19] RICHTER L K. International tourism and its global public health consequences [J]. Journal of Travel Research, 2003, 41 (4): 340-347.

[20] 陈楠, 乔光辉, 刘力. 出境游客的旅游风险感知及旅游偏好关联研究—— 以北京游客为例 [J]. 人文地理, 2009, 24 (6): 97-102.

[21] 王炼, 贾建民. 突发性灾害事件风险感知的动态特征—— 来自网络搜索的证据 [J]. 管理评论, 2014, 26 (5): 169-176.

[22] 何月美, 邹永广, 莫耀柒. 中国游客赴马来西亚的安全感知研究—— 基于网络文本分析 [J]. 世界地理研究, 2019, 28 (6): 200-210.

[23] 王皖曦, 杨国愉, 晏玲, 等. 不同人群埃博拉疫情敏感词相关性认知差异的研究 [J]. 第三军医大学学报, 2015, 37 (20): 2067-2071.

[24] 童辉杰. “非典 (SARS)”应激反应模式及其特征 [J]. 心理学报, 2004 (1): 103-109.

[25] 林炜铃, 赖思振, 邹永广. 滨海旅游地安全氛围对游客安全行为的影响机制—— 来自三亚和厦门的实证数据 [J]. 旅游学刊, 2017, 32 (2): 104-116.

[26] 李敏, 张捷, 董雪旺, 等. 目的地特殊自然灾害后游客的认知研究—— 以“5. 12”汶川地震后的九寨沟为例 [J]. 地理学报, 2011, 66 (12): 1695-1706.

[27] 甄瑞, 周宵. 新型冠状病毒肺炎疫情下普通民众焦虑的影响因素研究 [J]. 应用心理学, 2020, 26 (2): 99-107.

[28] OLIVER R L, SWAN J E. Consumer perceptions of interpersonal equity and satisfaction in transactions: a field survey approach[J]. Journal of Marketing, 1989, 53 (2): 21-35.

[29] LEE C-K, SONG H-J, BENDLE L J, et al. The impact of non-pharmaceutical interventions for 2009 H1N1 influenza on travel intentions: a model of goal-directed behavior[J]. Tourism Management, 2012, 33 (1): 89-99.

[30] 黄纯辉, 吴锦峰, 张飞, 等. 重大节假日公路免通行费对出行意愿影响因素研究 [J]. 交通运输系统工程与信息, 2013, 13 (6): 161-168.

[31] 杨钦钦, 谢朝武. 游客微-宏观安全感知与出游意愿的互动效应—— 基于巴黎恐袭的案例研究 [J]. 旅游学刊, 2018, 33 (5): 68-78.

[32] 李月调, 黄倩, 张江驰. 负面舆论对游客忠诚度的曲线影响—— 安全感知和旅游形象感知的中介作用 [J]. 旅游学刊, 2019, 34 (5): 105-116.

[33] HSU TK, TSAI YF, WU HH. The preference analysis for tourist choice of destination: a case study of taiwan [J]. Tourism Management, 2008, 30 (2): 288-297.

[34] 赵建芳, 刘秀荣, 张本金, 等. 新冠肺炎感知严重性对焦虑的影响: 安全感的中介作用和自我控制的调节作用[J]. 中国特殊教育, 2020 (9): 81-87.

[35] 金晓彤, 宋伟, 赵太阳, 等. 公共卫生事件对居民非理性消费行为的影响 [J]. 西安交通大学学报:社会科学版, 2020, 40 (4): 50-60.

[36] 杨省贵. 我国民航运输业的发展研究 [J]. 铁道运输与经济, 2013, 35 (11): 84-89.

[37] 李豪, 高祥, 谭美容. 我国航空客运价格承诺策略研究—— 考虑乘客偏好和策略行为的分析 [J]. 价格理论与实践, 2017 (5): 151-154.

[38] 贾方森, 吴薇薇, 冯杰. 旅客选择偏好对航空公司机型选择的影响研究 [J]. 哈尔滨商业大学学报: 自然科学版, 2018, 34 (4): 497-502.

[39] 李程, 韦薇. 航空旅客航班选择计划研究—— 基于航空公司“价格-服务-准点率”的分析 [J]. 价格理论与实践, 2019 (4): 145-148.

[40] 谢泗薪, 侯蒙. 基于顾客感知的民航客运附加服务购买意向实证研究 [J]. 价格月刊, 2016 (8): 61-67.

[41] 鱼文英, 李京勋. 消费情感与服务质量、顾客满意和重复购买意愿关系的实证研究—— 以航空服务行业为例 [J]. 经济与管理研究, 2012 (7): 111-120.

Study on the Influence Mechanism of Passenger Safety Perception on Air Travel Intention in the Context of COVID-19 Pandemic

YANG Sheng-gui1, 2, YANG Meng-meng1, LI Yue-yun3

(1. School of Airport Engineering and Aviation Transportation Management, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China; 2. Chengdu Soft Innovation Intelligence Association, Chengdu 610023, China; 3. Institute of Flight Technology, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China)

To explore the influence mechanism of passenger safety perception on air travel intention after the outbreak of the COVID-19 pandemic, this paper applies a structural equation model to analyze 255 valid sample data empirically. In doing so, it considers the antecedent influence of passengers’ personal safety awareness and cognition of the COVID-19 pandemic, as well as the adjustment effect of the flight marketing service level. The results showed that first, the higher people’s safety awareness, the more likely they are to learn about the COVID-19 pandemic actively. The more people are aware of the COVID-19 pandemic, the safer they will feel. The more secure people feel, the more willing they are to fly. Second, amid the COVID-19 pandemic circumstances, there is no significant positive impact of personal safety awareness on safety perception. However, the cognition of the COVID-19 pandemic can mediate the relationship between the two variables. Although personal safety awareness and cognition of the COVID-19 pandemic cannot affect air travel intention directly, they can affect air travel intention indirectly through the intermediary variable of safety perception. Third, improving passenger safety perception and flight marketing service levels can promote air travel intention objectively. Nevertheless, in the case of the COVID-19 pandemic, passengers’ air travel intention is more affected by safety perception.

safety perception; COVID-19 pandemic; passenger; air travel intention

1672-4747(2021)03-0013-09

U8; F562

A

10.19961/j.cnki.1672-4747.2020.10.007

2020-10-15

2020-11-26

2021-02-01

国家自然科学基金项目(71971146);四川省科技厅软科学研究项目(2015ZR0169);省级大学生创新训练项目(S202010 624145)

杨省贵(1971—),男,四川隆昌人,教授,研究方向为民航运输管理、创新管理,E-mail:shenggui@sina.com

杨蒙蒙(1994—),女,河南平顶山人,硕士研究生,研究方向为管理科学与工程,E-mail:827696545@qq.com

杨省贵,杨蒙蒙,李月云. 新冠肺炎疫情下旅客安全感知对乘机出行意愿的影响机理研究[J]. 交通运输工程与信息学报,2021, 19(3): 13-21.

YANG Sheng-gui, YANG Meng-meng, LI Yue-yun. Study on the Influence Mechanism of Passenger Safety Perception on Air Travel Intention in the Context of COVID-19 Pandemic [J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2021, 19(3): 13-21.

(责任编辑:刘娉婷)