新冠肺炎期间居民运动锻炼行为情况调查

徐静 王丽

通讯作者:王丽,1979年10月,女,汉族,安微合肥人,现就职于苏州大学医学部护理学院,教授,博士研究生导师,博士后。研究方向:慢性病运动康复。

摘要:目的:了解新型冠状病毒肺炎(新冠肺炎,COVID-19)疫情对居民运动锻炼行为的影响,为居家隔离期间运动锻炼指导提供参考。方法:以微信App作为问卷发放媒介,采用自行设计的问卷,调查居民新冠肺炎疫情期间运动行为情况,并与疫情前相比较。结果:本研究共调查468例受试者(年龄18~71岁)。疫情期间居民参加运动锻炼的比例显著下降(88.4% vs. 73.9%,P < 0.05)。运动时间由疫情前30~60 min/次变为 < 30 min/次;疫情期间主要运动目的仍以提高免疫力和预防疾病为主,运动地点仍为庭院或室内,但比例分别较疫情前增加4.9%和23.4%(P < 0.05));运动阻碍因素主要为自身惰性(21.1%)、缺乏时间(12.0%)。结论:居家隔离在一定程度上改变了居民们的运动锻炼行为,包括运动方式、频率、强度和地点等方面。

关键词:新冠肺炎;运动锻炼;居民

一、前言

新型冠状病毒肺炎(novel coronavirus pneumonia, NCP)是由感染2019-新型冠状病毒(2019 novel coronavirus, 2019-nCOV)引起的肺部炎性病损害为主的疾病[1]。2020年2月11日WHO宣布将这种病毒感染的肺炎命名为2019年冠状病毒疾病(coronavirus disease 2019,COVID-19)[2]。疫情爆发之后在中国快速蔓延,截止2020年5月19日,中国累计报告新冠肺炎确诊病例84505例,累计死亡4645例。目前认为2019-nCOV主要通过呼吸道飞沫及接触传播,当人群缺乏免疫力,普遍易感[3]。因此,在疫情期间做好自身防护十分重要。此外,《新型冠状病毒肺炎预防手册》关于个人卫生防护部分强调:WHO“健康四大基石”中的适量运动是防护措施的重要组成[4]。另外,也有研究指出,合理的运动不仅有助于提高机体免疫力[5],而且可以提升心理健康状态[6],是对抗新冠肺炎的重要防护手段之一[4]。因此,除必要的消毒、隔离、定期监测体温等措施外,可通过合理的运动增强机体免疫力,进而增强机体抵抗病毒的能力。然而,疫情期间居家隔离时间较长,可能会使部分居民的运动习惯发生改变,进而导致机体免疫力下降。因此,调查疫情期间居民运动锻炼行为的改变情况,以期为居家隔离期间运动锻炼指导提供科学的参考依据。

二、方法

(一)研究人群

通过手机腾讯“微信”App进行朋友圈转发和朋友通讯录群发寻找自愿协助调研者,并由调研工作人员自主寻找下一级问卷发放者,协助问卷发放。样本量的计算使用Power and Sample Size.com网站,采用McNemar’s Z-test方法,为使检验功效(Power)达到0.8,显著水平(α)為0.05,计算出需要431人。考虑到5%的流失率,最终454人。

(二)研究方法

应用自行设计的问卷,采用网络填写的方式。问卷包括基础信息和运动行为相关信息,其中运动行为相关信息分为疫情前与疫情期间两部分,每部分包括13个问题,从运动处方要素包括(运动方式、运动频率、运动强度、运动时间)、运动目的和运动阻碍因素等方面对疫情居家隔离期间的居民运动锻炼行为改变情况进行调查。

(三)数据分析

采用SPSS 25.0对数据进行统计分析。调查对象一般情况、运动锻炼行为改变情况用构成比(%)进行统计描述,采用2检验进行分析,检验水准为α=0.05。以P < 0.05表示差异具有统计学意义。

三、结果

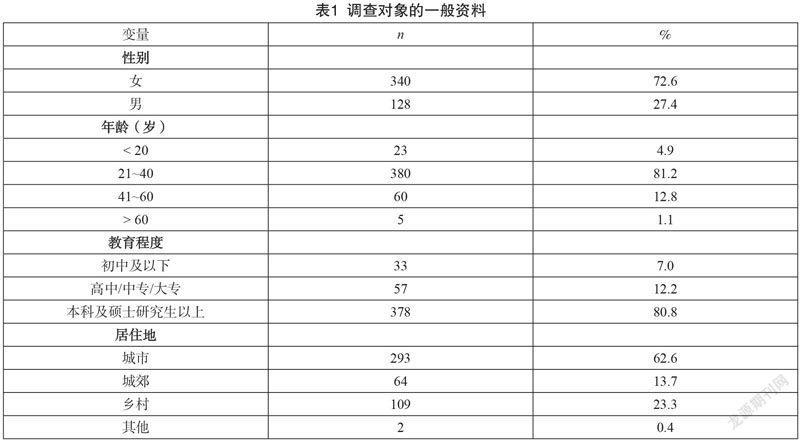

(一)调查对象一般资料

本次调查共回收问卷488份,其中合格问卷468份,合格率为95.90%。受试者年龄30.48±9.93岁,范围18~71岁。调查对象的一般资料,见表1。

(二)调查对象疫情前和疫情期间的运动行为比较

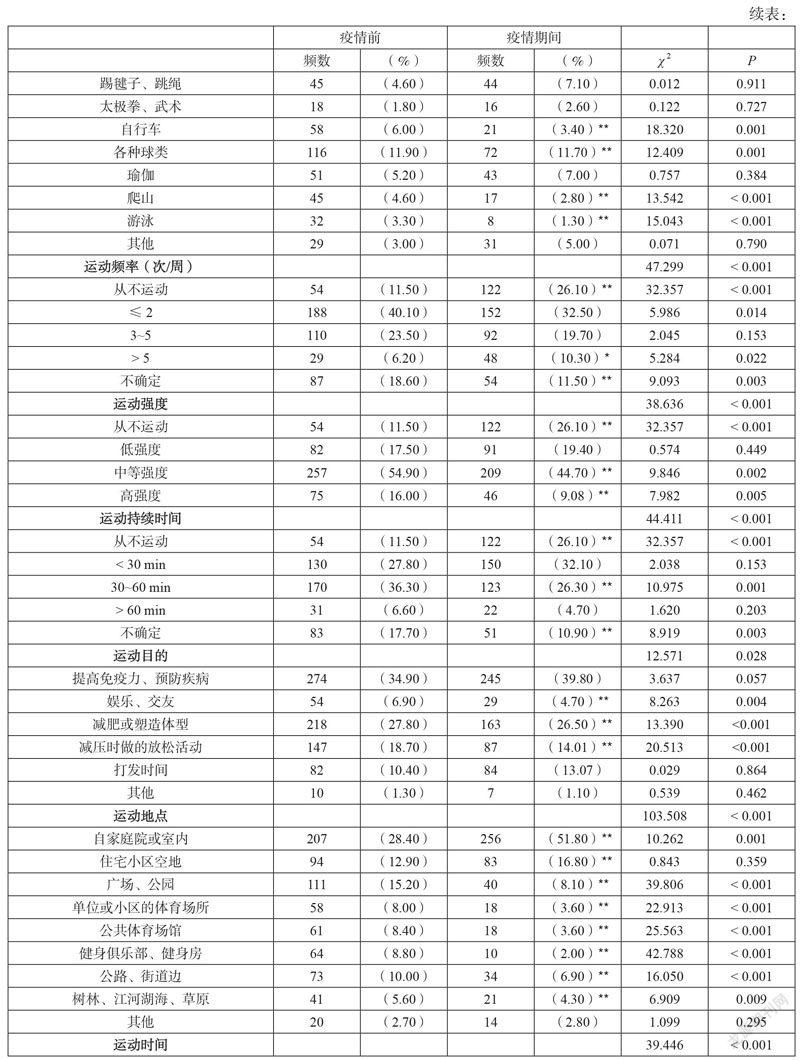

1. 调查对象运动处方要素比较

疫情期间居民参加运动锻炼的比例减少,由疫情前的88.4%减少到73.9%(P < 0.001)。主要运动方式、运动频率和运动强度与疫情前一致,分别为散步、每周≤2次和中等运动强度为主(见表2):选择散步的比例增加了4%(P < 0.05),但每周锻炼次数 ≤ 2次和中等运动强度的比例分别减少了7.6%(P < 0.05)和10.2%(P < 0.05);主要运动时间在疫情期间发生明显改变:由疫情前30~60 min/次为主(36.3%)变为疫情期间的< 30 min/次为主(32.1%)(P < 0.05)。

2.调查对象运动目的、地点、时间点和陪伴者比较

疫情期间主要运动目的、运动地点、运动时间点、运动陪伴者与疫情前一致,分别为提高免疫力、预防疾病,庭院或室内、晚上和独自运动,但比例有所改变:与疫情前相比,选择提高免疫力、预防疾病的比例增加4.9%(P < 0.05);选择庭院或室内运动的比例增加了23.4%(P < 0.05);选择晚上锻炼的比例分别减少了9.2%(P < 0.05);独自一人锻炼的比例下降7.9%(P < 0.05),而与家人一起锻炼的比例在疫情期间增加了7.5%(P < 0.05)。

3.调查对象运动阻碍因素比较

与疫情前相比,运动障碍因素仍以自身惰性为主,但比例增加0.8%(P <0.05)。另外,学业或工作压力、缺少时间和缺乏同伴或组织指导的比例均有所下降,分别是3.8%、6.2%和2.5%(P < 0.05)。(表2)

四、讨论

(一)调查对象疫情期间运动处方四要素情况

1. 运动方式

本研究发现,在疫情期间,参与运动锻炼的居民比例减少。与本研究相反的是,一项“非典”期间的回顾性研究显示,居民进行运动锻炼的比例较“非典”前有所增高,这提示“非典”期间居民采纳并养成了运动锻炼的习惯,使健康行为得以改变[7]。本研究中调查对象运动锻炼比例下降的原因可能为,在2003年的“非典”经验的基础上,本次新冠病毒性肺炎的防控工作更加全面和完善。隔离、消毒、测温和生活行为改变在一定程度上减少了居民参与运动锻炼的机会。然而,定期的运动锻炼可以防止细菌和病毒感染,并增强对病原体和疫苗的免疫反应[8],成为预防传染性大流行(例如COVID-19)的宝贵工具。但是要注意运动项目选择,最好以个人运动或居家运动为宜,如:快走、慢跑、太极拳和跳绳等,避免聚集性活动[9] 。本次调查显示,居民主要运动方式为散步,且相较疫情前有所增加,符合疫情下对居民运动方式的要求。

2.运动频率

本研究发现,疫情期间居民运动频率主要为每周≤ 2次,但“从不运动”人群的比例显著增加,说明疫情对居民运动锻炼产生一定影响,致使运动参与度降低。每周参加运动锻炼> 5次的居民比例有所增高,提示应加大隔离期间运动锻炼的宣传力度并制定相应的运动处方满足其运动需要。美国运动医学学会推荐健康成年人至少需要进行每周5天和每天30 min的中等强度有氧体力活动[10]。

3.运动强度

本次调查结果表明,疫情期间居民运动强度以中等强度为主。合适的运动强度是确保运动安全有效的主要因素,强度过低达不到增强免疫力的效果,强度过高容易身体机能失调,增加运动损伤风险[11]。中等强度运动有益于改善机体氧化应激,增强机体抗氧化能力,防治高血压等心血管疾病[12]。本研究说明,居民对运动强度的选择较为合适。

4.运动时间

有研究显示[5],每周三次30分钟的中等强度运动可以使机体IgA分泌增多,IgA与机体免疫力有关,可降低上呼吸道感染的风险。崔永霞[13]研究显示,“非典”封校期间在校大学生运动锻炼时间大幅增加。然而,本研究显示,疫情期间运动时间有所下降:疫情前居民运动时间主要为30~60 min/次,疫情期间则以< 30 min/次为主。另一项以山东省为例的社区居民参与体育锻炼现状的研究也显示[14]:山东省社区居民参与体育锻炼的频率低,每次锻炼时间短,影响锻炼的效果。说明,居民运动时间和运动参与意识有待提高,政府应加大运动时间方面的宣传。根据美国运动医学会推荐运动量[10],建议居民每周5天进行中等强度有氧运动,总时长至少50 min,或每周3天20~25 min高等强度有氧运动,总时长60~75 min,以实现心血管健康;此外建议每周2~3天抗阻运动,每天8~10组,每次约15~20 min。

(二)疫情期间运动目的和运动场所

疫情期间居民主要锻炼目的为提高免疫力,预防疾病。有研究显示,非疫情期间,居民进行体育锻煉的主要目的也是强身健体、防病去病和改善精神状[15]。适当的运动锻炼具有多方面的健康益处,包括增强体质、提高抵抗力、减少各类疾病的发生风险,改善心理健康,延缓衰老等[16]。疫情前和疫情期间运动锻炼的主要目的与之相符,说明山东省居民已经认识到体育锻炼对健康的重要性,加之政府相关防控宣传,使其将强身健体作为运动目的的意识提高。此外,疫情期间,居民选择庭院或室内作为运动场所的比例增加23.4%,选择广场、公园,单位或小区的体育场所,公共体育场馆,健身俱乐部、健身房,公路、街道边的公共场所的比例减少,说明居家运动比例增高。有研究者也表示,因为居家隔离使居民外出受限,所以,居民运动从“社交性运动”转向“个人性运动”[17]。王朝军[18]等在关于甲型H1N1流感下居民科学健身锻炼场所的选择中建议:最好首选阳光下、人少、有新鲜流动空气的地方进行运动锻炼。也可以选择在家里进行运动锻炼,但一定要保持室内空气新鲜。新型冠状病毒可通过密切接触传播,公共场所可能因人群密集或设施消毒不完全而导致传染风险增加,但疫情期间仍有2%和3.6%的居民选择到健身房或公共体育场所进行运动锻炼[19],这一结果提示部分居民的个人防护意识仍有待提高。

(三)疫情期间的运动阻碍因素

疫情前与疫情期间阻碍居民运动锻炼的主要因素均表现为自身惰性、缺乏时间、工作或学习压力大和缺少兴趣等。社会心理学家认为,人们在解释他人行为或自己的行为时可能会出现偏见,常常将成功归因于自身努力,而将失败归因于“坏运气”[20]。因此,在某种程度上,居民不愿意参加运动锻炼的部分原因可能是主观因素的作用,而客观因素成为逃避运动的正当理由。通过加大政府宣传力度,鼓励和教育等多种手段,可以在一定程度上改变居民对阻碍因素的认识,培养运动锻炼兴趣。此外,由于调查群体主要为21~40岁的居民,这类人群正处于学业事业的黄金时期,往往学业工作繁忙,或家庭负担较重,加上疫情期间,在家网络办公成为常态,居家时间过长导致时间观念变弱等因素均可能导致居民在疫情期间参加运动锻炼的积极性和主动性下降。

五、研究局限性和展望

本研究存在一定的局限性,首先是样本量选择局限于一个地区,因此可能代表性方面有局限;其次,由于客观条件的限制,对于实际运动强度等指标只能采取调查,而不能进行实际测量,居民对于问题的回答可能会存在一定的误差。今后可以继续进行运动指导干预及效果研究。

六、结语

通过本次调查发现,新型冠状病毒肺炎流行期间,虽然多数居民仍保持一定规律运动,但参与规律运动居民人数比例有所下降,且主要运动时间缩短,运动方式、频率、强度和地点等方面的比例发生变化。

参考文献:

[1]高伟.新型冠状病毒肺炎诊治[J].心肺血管病杂志, 2020,39(2):109-112.

[2]中华预防医学会新型冠状病毒肺炎防控专家组.新型冠状病毒肺炎流行病学特征的最新认识 [J]. 中华流行病学杂志, 2020,41(2):139-144.

[3]新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版) [J].齐鲁护理杂志, 2020,26(5):1-6.

[4]国家卫健委发布新型冠状病毒感染肺炎预防指南[J].南方国土资源, 2020,(02):22-25.

[5]Klentrou P,Cieslak T,MacNeil M,et al.Effect of moderate exercise on salivary immunoglobulin A and infection risk in humans [J].European journal of applied physiology, 2002, 87(2):153-158.

[6]Gujral S,Aizenstein H,Reynolds C F,3rd,et al. Exercise effects on depression:Possible neural mechanisms [J].General hospital psychiatry, 2017, 49:2-10.

[7]吕书红,田本淳,杨廷中.非典期间与非典后期居民相关健康行为比较[J].中国公共卫生, 2008,24(8):960-961.

[8]Da Luz Scheffer D,Latini A. Exercise-induced immune system response:Anti-inflammatory status on peripheral and central organs[J].Biochimica et biophysica acta Molecular basis of disease, 2020:165823.

[9]張元功.新型冠状病毒肺炎诊治[J].中国学校体育, 2003,(03):6.

[10]王正珍.ACSM运动测试与运动处方指南 中文版.[M].第9版.北京:北京体育大学出版社, 2013:190-191.

[11]徐建方.疫情期间是否可以通过大强度的锻炼来提高抵抗力?[J].中国食品卫生杂志, 2020,32(02):189.

[12]段江倩.中等强度运动对氧化应激和血管内皮功能障碍影响的研究进展[J].辽宁体育科技, 2017,39(3):37-40.

[13]崔永霞,吕世光,高玉敏."非典"时期我校学生体育锻炼情况的调查与研究[J].河北建筑科技学院学报(社会科学版), 2004,21(3):61-62.

[14]宫晓丽.社区居民参与体育锻炼现状的研究——以山东省为例[J].北京体育大学学报, 2010,(2):50-53.

[15]郑春梅,石振国.山东省城镇居民身体锻炼调查[J].体育文化导刊, 2010,(8):6-8.

[16]Chodzko-Zajko W J,Proctor D N,Fiatarone Singh M A,et al.American College of Sports Medicine position stand.Exercise and physical activity for older adults[J].Medicine and science in sports and exercise, 2009,41(7):1510-1530.

[17]吴静南.疫情防控期间的运动新趋势[N]. 2020-03-24.

[18]王朝军,郑艳玲,王茂.甲型H1N1流感蔓延下的科学健身研究[J].体育科技, 2010,31(01):38-41.

[19]罗琳,曾晓进,廖欣.新冠肺炎疫情期公众疾病认知、应对方式及锻炼行为调查[J].中国公共卫生, 2020,36(02):156-159.

[20]孙晓强,李智娜.中国城市青年体育参与的阻碍因素与对策分析[J].福建体育科技, 2007,(01):4-8+12.

苏州大学医学部护理学院,江苏 215006