敦煌市博物馆馆藏汉代文房用具赏析

张海博

【摘要】敦煌是丝路咽喉锁钥,古代对外交往的中心,民族融合的热土,保存了丰富的历史遗存,积淀了深厚的文化底蕴。敦煌市博物馆是敦煌历史文明的窗口,其珍藏的汉代文房用具保存较好,完整的汉代毛笔、早期的西汉麻纸、墨迹清晰的各类汉简都是敦煌优秀历史文化的见证者,是人类的共同财富。

【关键词】敦煌;敦煌市博物馆;汉代;文房用具

【中图分类号】K234 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2021)12-0121-02

笔墨纸砚是中国传统的文房四宝,凝聚着传统文化的精髓和古代中国文人的思想抱负与审美情趣。敦煌是古代“华戎所交一大都会”,在长达千余年的时间里一直是中西交通枢纽,丝路咽喉锁钥,对外交往的中心,民族融合的热土,保存了丰富的历史遗存,积淀了深厚的文化底蕴。敦煌干燥少雨的沙漠性气候也使得距今有两千年的文房用具保存至今。

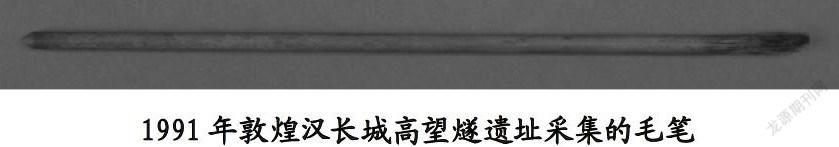

毛笔,根据考古资料推测,距今5000年的马家窑文化彩陶纹样流畅的线条应该用毛笔类的软性工具才能绘制出。目前已发现的制作时间最早的毛笔,是制作于战国时期。1954年在湖南长沙左家公山出土的古墓中,发现了一支完整的毛笔。笔长21.2厘米,笔杆为圆形实竹,笔头材质兔毫,外由丝线缠紧,同时髹漆以牢固。在敦煌市博物馆西汉部分文物陈列中展出一支毛笔,其完整程度很难让人相信这支笔距今已有两千年左右。这是群众1991年在漢长城高望燧遗址采集捐赠给博物馆收藏,后经专家鉴定为汉代毛笔。笔杆长21.3厘米,笔毛长1.2厘米,笔尾削尖。这支笔和1979年敦煌马圈湾汉代烽燧遗址出土的毛笔基本相同。马圈湾汉代烽燧遗址出土的毛笔(79DMT7:01),通长19.6厘米,笔毛长1.2厘米,直径0.4厘米。笔杆为竹制,髹棕色漆,笔尾削尖。从出土的汉简纪年确定马圈湾烽燧遗址主要是西汉宣帝时期最为兴盛,建筑规模较大,人员往来频繁。大约在王莽始建国地皇二年以后,被全部废弃。对比这两件毛笔的形制,可以看出在西汉时毛笔的发展已经完全成熟,其制作工艺小巧精致,应该是随着汉简隶书的发展毛笔制作日趋成熟。隶书也是我国书法史上的一次重要革新,突破了单一中锋运笔的笔法,为后世异彩纷呈书体的出现奠定了基础。

1991年敦煌汉长城高望燧遗址采集的毛笔

墨,古人曰:“有佳墨者,犹如将之有良马也”。“上古无墨,竹挺点漆而书,中古方以石墨汁,或云是延安石液”,古代的石墨是最原始的墨,用天然石炭(或煤)制成,使用时在砚石上研成粉末,再渗水融成墨汁。这种研磨的墨成分稳定,不容易褪色。敦煌虽然没有发现成型的墨丸,但从敦煌博物馆保存的汉简可以看出汉代的墨迹是多么的清晰。

纸,造纸术是中国古代科学技术的四大发明之一,在人类文明发展史上发挥着巨大的作用。一般人都知道东汉蔡伦造纸,随着考古工作的开展,西汉纸状物出土越来越多,关于造纸术是蔡伦发明或者是蔡伦改良,不同的专家从纸的定义、纸的成分、造纸的工艺程序、出土纸状物的地层关系、以及纸的用途等各个角度均有争议。在《中国造纸史》[1]一书中,潘吉星先生对西汉纸做出了肯定的认知,通过对陕西西安“灞桥纸”、陕西扶风“中颜纸”、甘肃居延“金关纸”、和甘肃敦煌“马圈湾纸”的比对分析以及出土年代的断代,认为比蔡伦造纸早一百多年已经有“西汉古纸”。当然,也有专家从各个角度对潘先生的说法提出质疑,特别是王菊华先生主编的《中国古代造纸工程技术史》[2]一书中,认为考古出土的几件“西汉纸”,论证过程不够严密,考古发现比较确切的纸张实物,最早只能到东汉。尤其是对敦煌悬泉置出土的“西汉麻纸”20多张,有字纸4张,其中1张有27个字,王先生认为遗址的地层受到干扰,不能仅以出土层位作为断代依据,也不能以同时出土的纪年简牍作纸的断代;对纸质的成分和工艺水平分析明确表明出土纸残片不可能是西汉时期产品,可能均为东汉后和魏晋时期产物。而在敦煌市博物馆陈列的西汉文物中有一小块墨书麻纸,是1998年玉门关小方盘城遗址T2出土,长3.5厘米,宽2.4厘米,边沿残缺,呈不规则形。其上的隶书保存清晰,残存4行29字,从右至左竖行书写,内容为“陵叩頭再口言/君夫人御者足下毋/不審至不陵不口口/從者景君惠大口”。时代据同出土的汉简“綏和二年十二月戊辰敦煌富里張君威買徐長賓牛一賈三千七百會者敦煌成里李仲決”为公元前7年。1998年发掘的小方盘城T2还同时出土的纪年汉简还有“建始元年”“阳朔二年”“阳朔三年”“阳朔四年”“鸿嘉四年”等,均为西汉时期。这块麻纸质地较厚,表面较为粗糙,但墨迹保存很好,字迹的书体风格和汉简隶书相同,直观地再现了当时的麻纸已经可以用于书写。

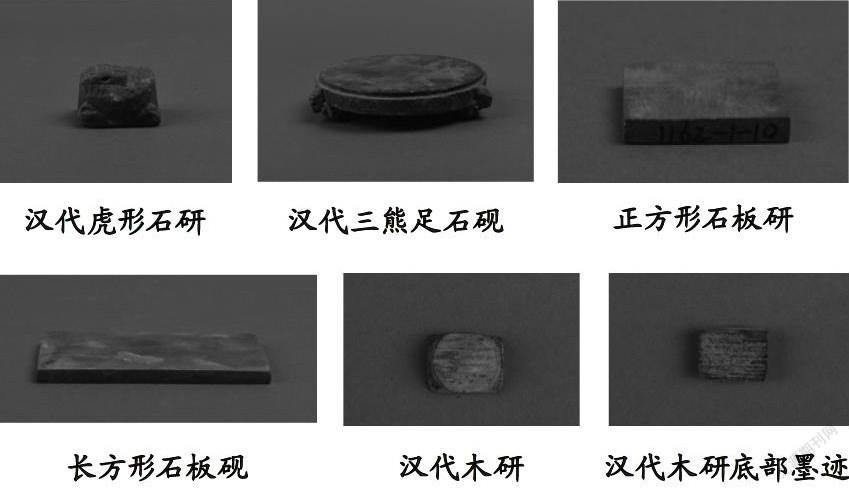

砚,中国传统的文房四宝之一,是古人用来研墨和书写的工具。汉代刘熙写的《释名》中解释“砚者研也,可研墨使之濡也。”因此砚台又称研,是一种可以研墨的工具。我国制砚,历史久远。据考古发现,早在五千年前的新石器时代,就有研磨器。砚作为书写工具第一次出现,最早可以追溯到战国时期,在湖北云梦睡虎地出土的伴有研石和圆柱状墨块的研石,被认为是最早的书写用砚。磨墨需要有一块平坦的地方 ,因此最初的石砚有一个光滑的平面。1982年4月敦煌南湖林场一座汉代墓葬中出土一套石板砚,一大一小两块,小的为正方形,边长2.9厘米,厚0.5厘米,大的为长方形,长12.2厘米,宽6.2厘米,厚0.7厘米。从用途上来分,小的应为石板研,大的为石板砚。1982年5月在敦煌南湖林场一座汉代墓葬中出土一套砚台,由虎形石研和三熊足的石砚两部分组成。虎形石研长3厘米,宽2.9厘米,高1.8厘米,是一只呈“C”状的卧虎。三熊足的石砚呈圆形,直径12厘米,高2.5厘米,台面下有三只小巧玲珑的小熊作为三足,熊头雕刻惟妙惟肖,十分精致。砚台外沿一圈低于平面,外缘有分布均匀的一周水波纹。这方砚台附有石研,其用来研墨天然的墨炭,是汉代早期的石砚。另外,敦煌市博物馆还收藏有一枚汉代的小木研,是1979年敦煌马圈湾烽燧遗址发掘出土,长2.5厘米,宽2厘米,厚0.8厘米,上部为椭圆形。从木研的底部可以看出墨汁下渗到木研里面,应该是边塞将士书写汉简时磨墨之用。到了东汉,因发明了人工制墨,这种附带有石研的砚台才逐渐退出人们的视线。砚与墓葬中其他随葬品一样,从一个侧面反映了当时社会政治、经济、文化和艺术的发展。

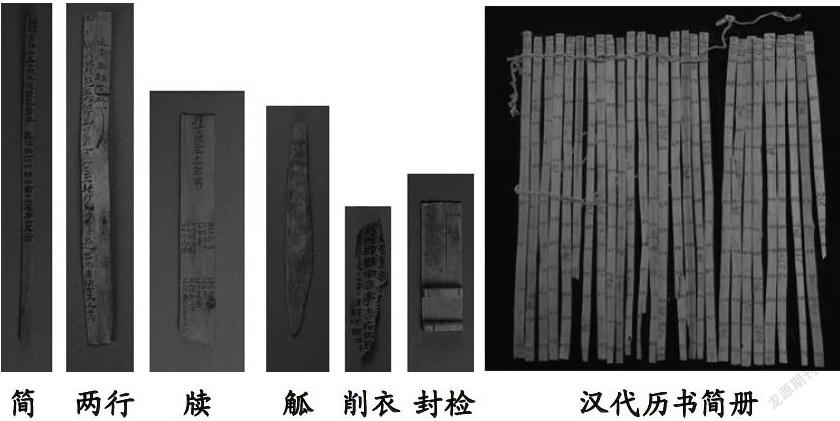

木简,晋《初学记》卷十一引《桓玄为事》载:“古无纸、故用简”,因此,简是纸张没有大量推广的条件下的一种书写材料。质地有竹简和木简,春秋战国时期已经大量用于书写。敦煌博物馆收藏的简是汉代的木简,主要是胡杨木、柳木等,完整的汉简长23厘米左右。其形制有简、两行、牍、觚、削衣、检、册等。简就是狭长的竹木质薄片,简一般书写一行字。两行有平面两行和脊面两行,有别于单行简和多行牍。牍,是长方形的薄板,或称之为“方”“版”。觚是一种特殊的牍,一般用来习字、起草文书。觚是用圆木条削成多面,出土实物中三面到七面都有。简牍在修改时,被削下来的薄片,称为杮,又称削衣。检,即封检,均有封匣印孔,有一端封者,也有两端封者,还有中间封者,形式多样,使用方法是将检系于邮品上,用细绳捆缚封匣,然后匣内填泥,最后钤印,总之封检起保护文书不被窥阅的作用。册是记录的事件比较重大,内容繁多,用绳子将多枚简按顺序编连起来就称为册。

敦煌曾经是一个被历史特别眷顾的地方,自汉武帝“列四郡”——武威、张掖、酒泉、敦煌;“据两关”——阳关、玉门关;并修长城设戍屯田,“徙民以实之”,这里成了丝绸之路上的一颗闪耀的明珠。那时的敦煌正如《汉书·西域传》所记载:“驰名走驿,不绝于时月,商旅贩客,日牧于塞下。”敦煌市博物馆是敦煌历史文明的窗口,馆内珍藏的汉代文房用具件件都是文明的见证者,都是人类知识宝库的组成部分,是人类的共同财富。

参考文献:

[1]潘吉星.中国造纸史[M].上海:上海人民出版社,2009.

[2]王菊华.国古代造纸工程技术史[M].太原:山西教育出版社,2006.