浅析花石纲运石措施

王巍炜

摘要:自唐朝源起的纲运至北宋已发展三百多年,花石纲在宋徽宗时期得到了蓬勃的发展,大量花石在全国范围内通过水路、陆路运输,运输花石的措施也在朱勔的带领下得到了改进,运输效率极大的提高,引得后世大量效仿,促进了中国古典园林的兴盛发展,艮岳的兴建标志此时达到了顶峰。

关键词:花石纲;朱勔;措施

1.花石纲概况

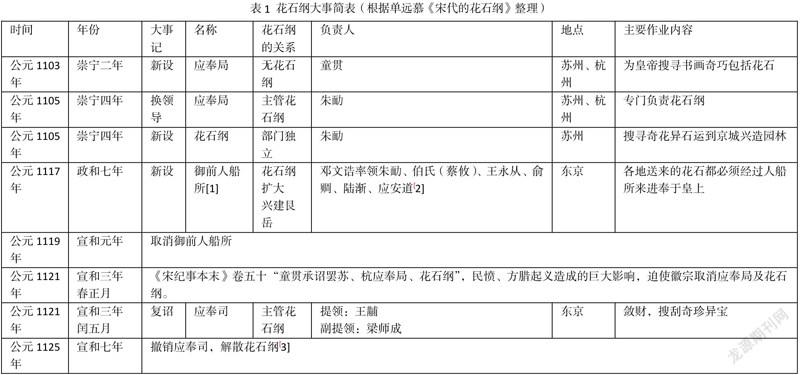

纲运经过三百多年的发展,直至北宋宋徽宗时期已经非常普及。运输各类物资都习惯以纲为单位,“纲”即运输的一种组织,如运马的称为马纲,运牛的称为牛纲,运花石的即称之为花石纲。花石纲是宋徽宗赵佶所设,专职在全国各地搜寻花石以供徽宗及权贵赏玩。关于花石纲队伍本身,笔者经研究后试认为现在学术界普遍认知的花石纲应是广义上花石纲,即所有为宋徽宗运输花石的队伍。在宋徽宗时期具体的花石纲,有官方认定的花石纲是朱勔操控的这一支,《宋史纪事本末》卷50中记:崇宁四年(公元1105年)十一月,宋徽宗下令“朱勔领苏、杭应奉局及花石纲与苏州”。其他人都是见朱勔因运输花石而得宠效仿朱勔,最初是在自己负责的业务上夹带花石讨得宋徽宗的恩宠,得逞后逐渐压缩本职业务,扩大花石数量,久而久之成为了“花石纲”,此花石纲是自发的运花石的队伍,而不同于朱勔是官方认证的,花石专业运输队伍。在单远慕先生的《宋代的花石纲》一书中提到朱勔的花石纲为最大,皇城需要的花石主要还是由朱勔这一部分提供,虽然在政和四年(公元1114年)以后各路官员都会夹杂一些花石进贡但只是众多贡品中的一部分,并不同于朱勔主责就是供奉花石。以下是根据单远慕先生的《宋代花石纲》对花石纲这个组织进行了梳理。以便清晰花石纲的发展脉络。

2.花石纲运石措施分析

花石纲纵横北宋版图二十余载,为艮岳、延福宫等画家园林和朝中重臣王黼、蔡京等私家园林提供了大量的花石,本文将重点对太湖石的运石措施进行分析。

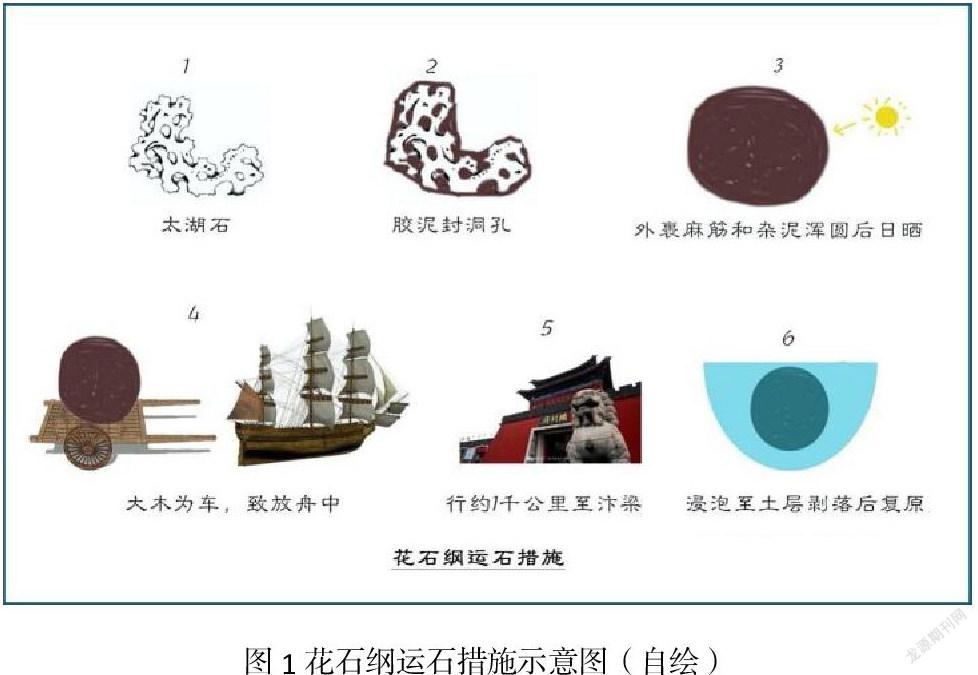

花石纲的操控者朱勔创新了对于太湖石这种奇石远距离运输需要新的保护措施。《癸辛杂识》前集记载:“艮岳之取石也,其大而穿透者,致远必有折损之虑。近闻汴京父老云:‘其法乃先以胶泥实填众窍,其外复以麻筋、杂泥固济之,令圆混,日曬,极坚实,始用大木为车,致放舟中。’直俟抵京,然后浸之水中,旋去泥土,则省人力而无他虑”即已胶泥封孔,外用敷上厚厚的掺了以麻为筋的胶泥,做成圆球型,在太阳下晒实后开始运送(见花石纲运石措施示意图)

《宋史》朱勔中记载“尝得太湖石,高四丈”,僧祖秀在《华阳宫计》中记载是“独神运峰广百围,高六仞,锡爵盘固侯”,宋尺1尺约为31厘米,以七尺或者八尺为一仞,对比看来后者比前者数值大,也有资料记载为五丈,尤其推断取平均数,神运峰大约高15米,相比现代来说大概有五层楼高,前面又记载需要上百人手拉手才能围绕此石,将如此宏大的石头从太湖搬运到千里之外的首都汴梁,简直是无法想象的事。

《宋史》地理志记载“宣和五年,朱勔于太湖取石,高广数丈,载以大舟,挽以千夫,凿河断桥,毁堰折插,数月乃至,赐号昭功敷庆神运石。是年初得燕城故也,勔缘此授节度使。”历史记载寥寥数语却道出了万般艰辛。“太湖石在水中者为贵” ,此石在水底被发现时如何拖出水面成为最棘手的问题,如按当时普便通用的方法是将石头绑上绳索,清除掉淤泥,然后用船将石头从水中拖出。但面对这块五层楼高的巨石,需要及其巨大的船才能够完成,据《天工开物》舟车记载:“粮船初制……载米可近两千石(交兑每只止足五百石)”,标明在当时的河道运输船只最大载重量是2000石,实际载重量是500石,约折合30吨太湖石最名贵之处在于周身的孔洞,不能破坏其品相,难度是是分高的。朱勔通过图示措施完成了巨石的运输。

参考文献

[1](宋)无名氏撰.大宋宣和遗事[M].上海:古典文学出版社,1954

[2](宋)司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1976

[3](宋)张世南.游宦纪闻旧闻证误[M].北京:中华书局,1981

[4](宋)汪藻.靖康要录[M].北京:中华书局,1985

[5](宋)李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1986

[6](宋)龚明之.中吴纪闻[M].上海:上海古籍出版社,1986

[7](宋)周密.癸辛杂识志[M].北京:中华书局,1988

[8](宋)范成大.吴郡志[M].南京:江苏古籍出版社,1999

[9](元)脱脱等撰.宋史[M].北京:中华书局,1977

[10]单远慕.论北宋时期的花石纲[J].史学月刊,1983(06)

[11]单远慕.宋代的花石纲[M].北京:中华书局,1983

天津市水上公园管理处 天津 300191