CT与MRI影像诊断在直肠癌临床术前分期的应用意义

郭佳 陈宇峰 张国旭

【摘要】 目的 对比研究直肠癌患者采用CT和MRI两种影像学技术对病情进行术前分期诊断的临床价值。方法 选择在我院接受手术治疗后病理学证实为直肠癌的患者68例,根据术前分期检查所选择的影像学方法的不同将其分成对照组和研究组,采用CT技术进行术前分期的34例患者为对照组,采用MRI技术进行术前分期的34例患者为研究组。对比两组术前分期准确性、影像学检查操作时间。结果 研究组研究对象术前影像学检查分期结果与术后病理证实结果符合率高于对照组;疾病误诊率和漏诊率低于对照组;影像学检查操作时间长于对照组。组间数据比较P<0.05。结论 直肠癌患者采用MRI技术对病情进行术前分期诊断,与CT技术比较而言,虽然操作时间会有明显延长,但能够减少误诊和漏诊情况的发生,使术前分期检查诊断的准确性提高。

【关键词】直肠癌;MRI;CT;术前分期;诊断

直肠癌最终导致患者死亡的风险性较大,临床上对直肠癌患者在手术前通过相关影像学技术实施准确分期显得非常重要,对明确治疗方案具有积极的帮助作用[1]。如果手术前能够对病情进行准确的分期,可以为辅助化疗方案的制定提供可靠依据,使治疗效果得到显著提升,减少治疗后病情再次复发的可能,使预后更为理想[2]。本文对比研究直肠癌患者采用CT和MRI两种影像学技术对病情进行术前分期诊断的临床价值。汇报如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择2019年5月-2020年5月在我院接受手术治疗后病理学证实为直肠癌的患者68例,根据术前分期检查所选择的影像学方法的不同将其分成对照组和研究组,采用CT技术进行术前分期的34例患者为对照组,采用MRI技术进行术前分期的34例患者为研究组。对照组中男性21例,女性13例;年龄51-77岁,平均59.8±5.6岁;直肠癌病史1-7个月,平均2.3±0.5个月;对照组中男性19例,女性15例;年龄53-72岁,平均59.5±5.3岁;直肠癌病史1-9个月,平均2.5±0.6个月。数据组间无统计学意义(P>0.05),可以进行比较分析。

1.2 方法

对照组:采用CT技术进行术前分期,选择我院现有的CT扫描机,管电压和管电流水平分别设定为120kV和300mA,重建层厚和层间距水平均设定为0.625mm,帮助患者取侧卧姿势状态,于膈顶至耻骨联合下实施普通扫描,随后注入100 mL碘海醇注射液实施增强扫描,注入后30s开始进行动脉期扫描,注入后60-80s之间开始进行静脉期扫描,注入后240s开始进行延迟期扫描,所得图像由工作站进行处置。研究组:采用MRI技术进行术前分期,选用我院目前现有的磁共振扫描仪,注入0.1mmol/kg的钆喷酸葡胺实施加强扫描,层厚度和层间距水平分别设定为5mm和2mm。

1.3 观察指标

(1)术前分期准确性;(2)影像学检查操作时间。

1.4 评价标准

术前分期准确性:(1)术前影像学检查分期结果与术后病理证实结果符合率;(2)误诊率和漏诊率。

1.5 数据处理方法

以SPSS18.0软件处理数据,P<0.05为有统计学意义,计数和计量资料进行X2和t检验,以[n(%)]和(±s)表示。

2 结果

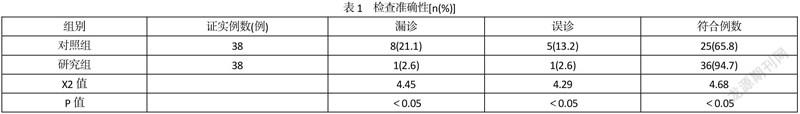

2.1 检查准确性

研究组误诊率和漏诊率水平均低于对照组,组间数据比较P<0.05,术前影像学检查分期结果与术后病理证实结果符合率高于对照组,组间数据比较P<0.05。见表1。

2.2 检查操作时间

研究组检查操作时间长于对照组,组间数据比较P<0.05。见表1。

3 讨论

常规情况下对于直肠癌患者会选择肠镜方式进行检测,且效果较为理想,但对病灶浸润状况和转移现象进行准确判断的难度较大,使得该技术的临床使用存在一定的局限性[3]。近年来,随着影像检测技术不断普及和发展,直肠癌患者术前病情分期有了新的方法,以CT和MRI两种技术最为常见[4]。通过进行本次研究可以说明,直肠癌患者采用MRI技术对病情进行术前分期诊断,与CT技术比较而言,虽然操作时间会有明显延长,但能够减少误诊和漏诊情况的发生,使术前分期检查诊断的准确性提高。

参考文献

[1] 徐永美, 谢义业, 白宇, 等. 研究分析磁共振3.0T高分辨T-2WI成像技术在直肠癌术前TN分期中的诊断效果[J].中国医疗器械信息,2020,26(5):50-52.

[2] 顾国强, 熊敏荣, 孙云峰. 联合应用CT、MRI和B超对直肠癌患者术前分期诊断的准确性探讨[J].现代实用医学,2019,31(9):1226-1227.

[3] 王进, 李智慧, 沈浮, 等. 基于高分辨T-2WI的影像组学对直腸癌术前分期的应用价值[J].放射学实践,2019,34(11):1251-1254.

[4] 杨军克,蒙以良,王运成,等.3.0T MRI与CT 在评价术前新辅助放疗或同步放化疗对中晚期低位直肠癌疗效中的应用价值[J].中国医疗设备,2019,34(11):79-81,89.

作者简介:

第一作者 郭佳 ,1981年12月,女,汉族,硕士研究生,副主任医师,方向:神经系统分子影像诊断;单位:北部战区总医院核医学科 沈阳市沈河区文化路83号,邮编:110000

第二作者 陈宇峰,1978年8月,男,汉族,副主任药师,方向:神经系统正电子药物研发与临床应用;单位:北部战区总医院核医学科 沈阳市沈河区文化路83号 邮编:110000

第三作者(通讯作者) 张国旭 1973年5月,男,主任医师,方向:放射性核素诊断与治疗;单位 北部战区总医院核医学科

北部战区总医院核医学科