从强学会到《时务报》:《师友绪余》中的梁启超

【摘要】光绪二十一年(1895),梁启超到北京参加会试。考试之前,他与康有为发起公车上书,落第后又一起组织强学会,这成为他参与政治活动的开端。在强学会创办前后,梁启超主办《万国公报》和《中外纪闻》两份报纸,开启了他的新闻出版生涯。本文通过对《师友绪余》中梁氏书札的解析,钩沉其走进出版领域前后的史实。

【关键词】《师友绪余》 强学会 《时务报》 梁启超

强学会是康有为、梁启超在戊戌变法前推动成立的新型组织,并对它抱有“学校与政党兼而一之”的高度期待。但强学会活动时间短暂,它的实体机构强学书局于光绪二十一年(1895)十月初成立,到十二月初九即被朝廷封禁,为时只有两个月,梁启超在此期间主笔的《中外纪闻》,更是只存续一月有余,出刊18期便告终结。强学书局后改为官书局,梁启超被屏除在外,于光绪二十二年(1896)三月前往上海,与人合办《时务报》。对这段历史,梁启超曾有所追述,时人也留下一些资料,大致脉络是清楚的,但梁启超在强学会的活动细节,今人了解得并不多,一个原因是缺少他当时的自述材料。

幸运的是,吴保初所辑《师友绪余》保存了梁启超写给他的三封信。这些信恰好作于从强学会到《时务报》期间,从当事人角度披露了相当多的历史细节,而且吴保初与寿富等友人之间的通信,很多也与梁启超有关,均有助于了解梁氏这段重要的政治和新闻出版经历。这些资料以前未见研究者引用,本文标点整理,略作笺释。

一、吴保初与《师友绪余》

吴保初(1869—1913),字彦复,号君遂,安徽庐江人,淮军将领吴长庆之子。光绪中,吴保初以荫生入都,先在兵部学习,后任刑部山东司、贵州司主事,秋审处帮办。光绪二十七年(1901)秋,他“上疏言朝政时事,多他人所讳言者”,被尚书刚毅压制,不得上达,遂辞官归里据《北山楼集》附陈诗撰《北山先生家传》,民国二十六年(1937)石印本。。

吴保初倜傥能文,又是名父之子,交游广泛,时人将他与谭嗣同、陈三立、丁惠康并称“四公子”。他思想激进,赞成变法,戊戌事变后作《哭六君子》诗,并在第二年的春天,“略检箧衍所存往时师友赠答之作,裒为一集,虽一字之寡、千言之富,亦都存而录之,名曰《师友绪余》,志不忘也”见吴保初《师友绪余引》,作于光绪己亥中春。天津图书馆藏《师友绪余》与《北山楼集》合订一册。《北山楼集》也有己亥仲春保初自序,谓“用敢排印一二,以代钞胥”,因知《师友绪余》印行于光绪二十五年(1899)二月。,附在诗集《北山楼集》后,排印行世,保存了一些与戊戌变法相关人物的作品。

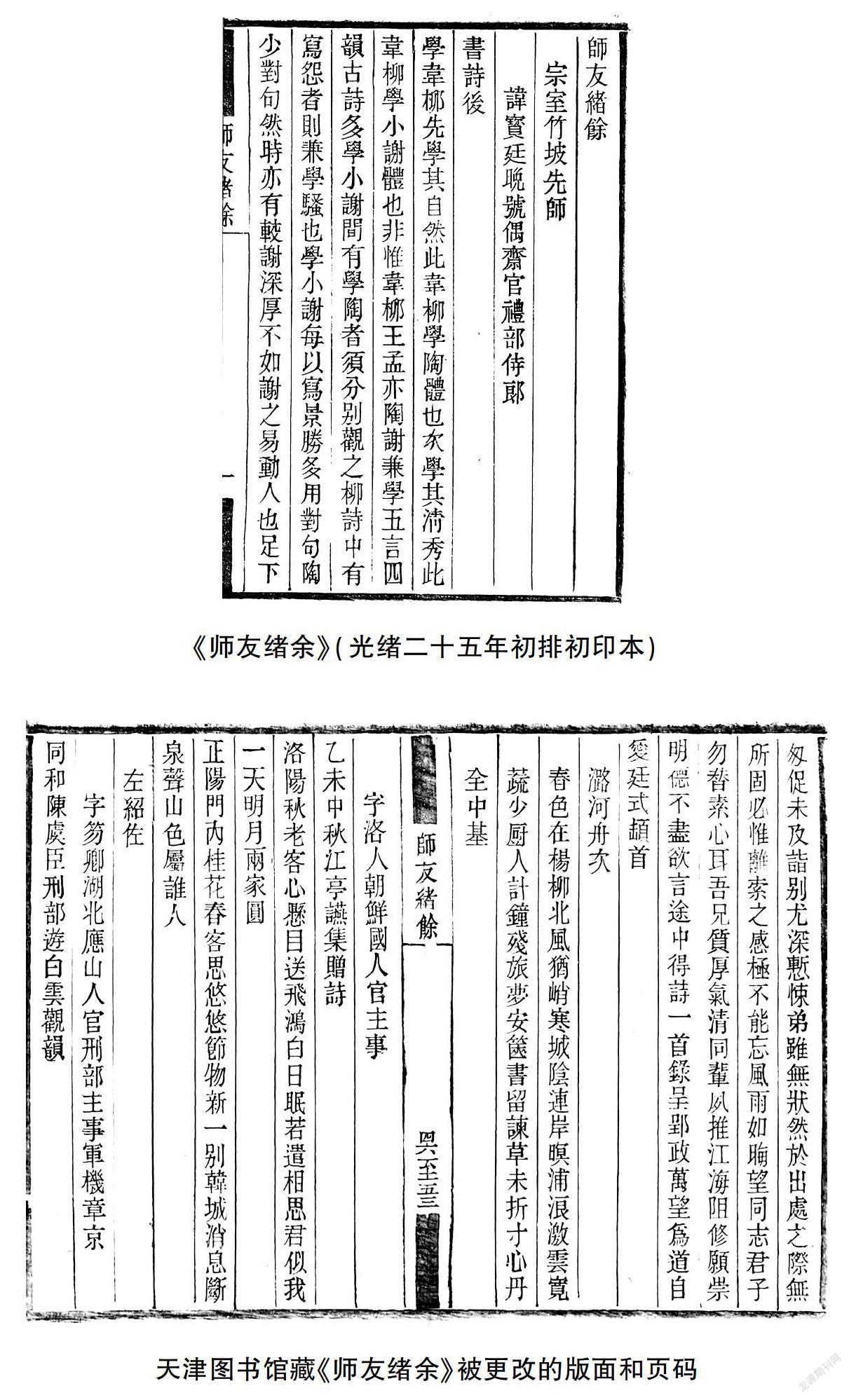

《师友绪余》存世不多,公开可见的有天津图书馆藏本可在中国国家图书馆“中华古籍资源库”阅读,题名检索《北山楼集》。。我自己也收藏一本,但与天津图书馆藏本内容有所不同,最大的差别是,我的藏本录有梁启超的三封信十三首词、康广仁的两封信、袁世凯的一封信和寿富的两封信,天津图书馆藏本却没有这些内容。经过比对,两本书是用同一副木活字版刷印,但天津图书馆藏本刷印在后,印时删除了相关内容,并将受到影响的版面重新排版。如梁启超的信和词,在书中共占8页,页码从四十六至五十三,而天津图书馆藏本第四十五页的下一页,版心页数为“四六至五三”,以1页代8页。显然,这是在删除大量内容后,为保留其他已经印好的书页并弥合阙页采用的权宜之计。这也说明,我的藏本是该书的初排初印本。

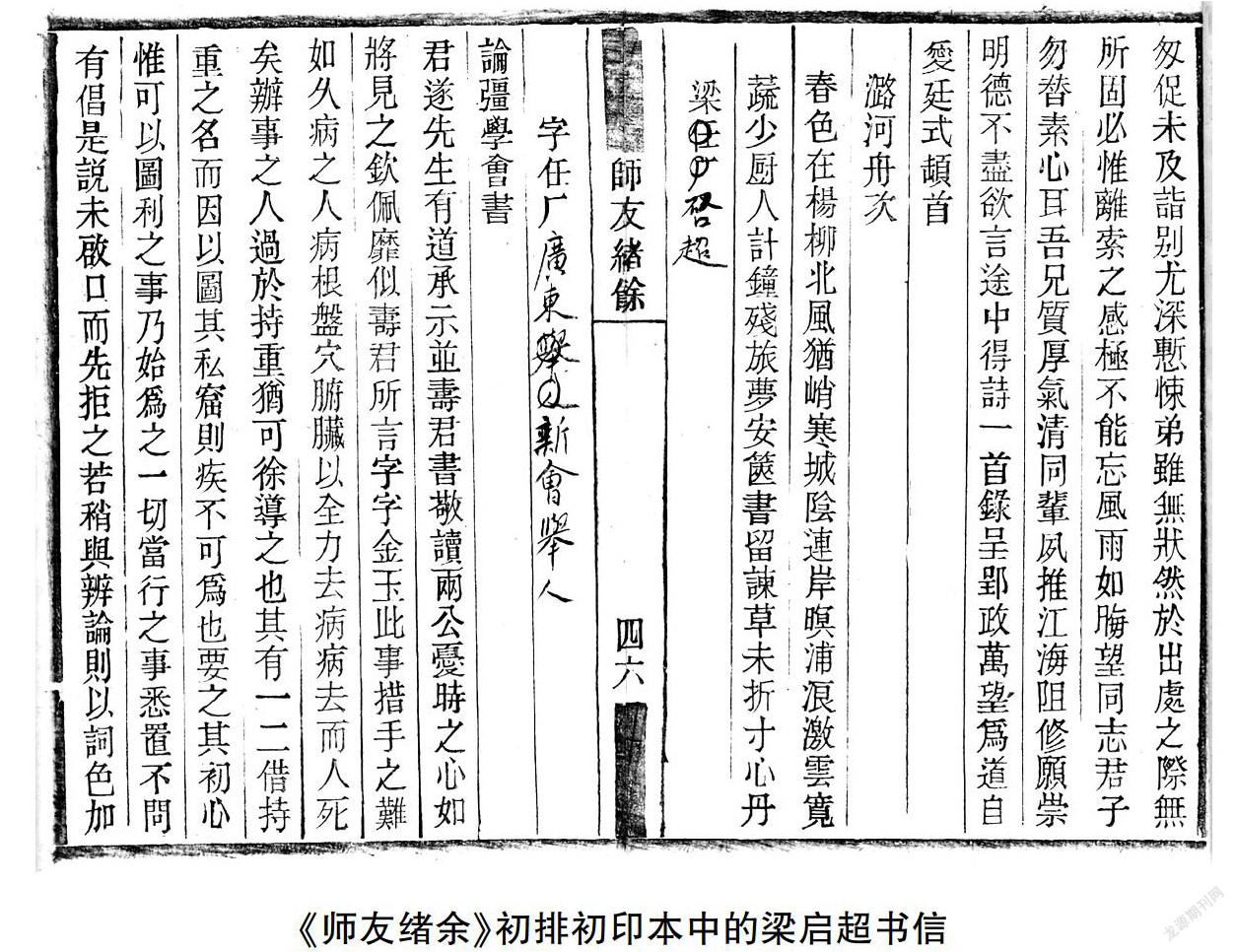

含有梁启超等人书信的《师友绪余》,还有另一个现象,即梁启超的名字写成“梁任厂”,康广仁的名字写成“康大厂”,用的都是化名,可见吴保初在变法失败后的第二年春天即刊行师友赠答之作,实有深意,“志不忘”变法君子并保存他们的作品,是一个重要目的。在当时情势下,此举非常危险,以至于吴保初最后不得不把这些作品删除。这个本子能流传到今天,实属幸运。

这个初印本又是一个校改本,有人用墨笔加以增删,或整首删除,或调整顺序,或修改注释,或删去敬抬空行,做这个工作的,不排除是吴保初本人。其中,作者注释“梁任厂,字任厂”被改为“梁启超,字任厂,广东新会举人”,文内的“任厂”改为“启超”;“康大厂,字大厂”,被改为“康广仁,字幼博,广东南海人,候补主事”。下面,就按照改注复原的文字,将梁启超的三封信移录于此。

二、梁启超的三封信

(一)论强学会书

君遂先生有道:承示并寿君书,敬读。两公忧时之心,如将见之,钦佩靡似。寿君所言,字字金玉。此事措手之难,如久病之人,病根盘穴腑脏,以全力去病,病去而人死矣。办事之人过于持重,犹可徐导之也,其有一二借持重之名而因以圖其私窟,则疾不可为也。要之其初心,惟可以图利之事乃始为之,一切当行之事,悉置不问。有倡是说,未启口而先拒之,若稍与辨论,则以词色加人,日日扬言于众曰:此局惟彼一人创之,局事亦惟彼一人主之。一切来者,若皆攀附彼之声气,诸事末从干预。夫此局之创,非出其手,此间知之者想亦不尠,而其间一二通达大体之人,皆困于簿书,不能营办琐事,令此间局面若惟一人独主,以至于此,奈何。以公议去之,非不可行,然同室操戈,大局必散,此病去人死之说也。同人皆有必欲保全之意,而彼有不惧决裂之心,此千古小人所以胜君子之技,匪今斯今,可为浩叹。别院整顿之举,同志主持者尚有其人,弟人微言轻,亦不欲过问。小会之举,自为约束,虽大局无恙,亦当为之。何以故?入会者甚众,大率当官人多、读书人少,虽有善心,未必能俛焉学诵,会虽成而学不克有进,其势必有稍密之功课以待官闲而好学者。小会之与大局,原属并行不悖,未尝有冰炭于其间也。今之时流,于一切致用实学类能言其一二,而不能深通以尽其故,此人才之所以不成而国之所以弱也。我辈同志,率受此病,故严定功课,各执专门,互相挟持,务底有成,此小会区区之意也,虽无大局之波澜,亦将行之。执事以为如何?今此间与小会者,日来所课,尚不荒殖,他日可望成就一二。知公拳拳,拟奉邀入会,俾得亲近,有所就诲。并约祁、寿两公,想不见弃。顷所云云,以公相爱之深,忧世之切,故敢贡其一二,局中矛盾,路人所笑,本未尝一以告人,尚幸秘之。启超顿首。

(二)作别札

君遂贤兄先生:重岛辽隔,阙侍数月,鄙怀歉仄,匪可言喻。汉功昆明,楚客泽畔,大局之忧,与君同之。书局复开,仆以婞直见挤,人情本当尔尔,亦何足云。顷归意甚速,欲得一言以为宠,谨奉纨扇,想不见弃。伯福亦久未见,并思得赠言,不审君能为我代致之否?行期在二十间,日内当图良觌,以罄所怀。启超顿首。

(三)别后书

君遂兄长足下:国门分携,倏已两月。抟沙易感,怀思可知。自顷入洛,游谒虽众,而落拓寡聊,含沙屡遇,相知相爱,惟在足下。纵复重岛辽隔,合并苦稀,而感念之情,靡时云已。去秋迄今,事变累易,横流无极,魑魅喜人。业每败于垂成,病即加于小愈,凡兹陈迹,君所共见,太息之外,更无他言。弟顷居海上,与黄公度观察、汪穰卿进士创一《时务报》,冀以开广风气,佽助见闻。此间为南北总汇之区,视首善之晦盲,似有差别。顾事变太速,岁不我与,聚室而移王屋,捧土以塞孟津,绵力薄材,恐无所补,得寸得尺,竭吾心所能至而已。黾勉图功,经费支绌,惟赖报章风行,乃可支持。今邮上公启三十本,乞斟酌其可否与同志共维持之。此局若定,或可为他日学会、议院一切之基也。顷已布告各省同志,请其相助,惟皖省未得其人,若君所知有可以语于此者,便望相告,铭感奚如。近学想益进。数年以后,人血满地,恐更无从容弦诵时,望及时交勉之而已。君智慧才力,独出冠时,惟冠盖京华,销磨太甚,尚望稍节酬应,以劭大业。猥托相爱,不敢以谀词进,想弗嗔之。出都时承惠述德碑文,谢谢。照象一躯,敬呈左右,聊寄远思。伯福所学成就想益远大,格于例、伤于贫,不能行其志,奈何。此次匆促,未及致书,相见时为弟问讯也。启超顿首。

《别后书》的后面,还有“附录所书词十三阕”,梁启超跋云:“丙申三月将出都,濒行,君遂兄长索拙著,以近为词应之。启超记。”所书词作均见于《梁启超全集》,今略。

三、《论强学会书》与梁启超在强学会的活动

梁启超的第一封信,作于强学会存续期——光绪二十一年(1895)的十月至十二月,“论强学会书”及另两封书信的题目,当为吴保初所拟。

梁氏《饮冰室诗话》记与寿富的相识说:“乙未秋冬间,余执役强学会,君与吴彦复翩然相过,始定交,彼此以大业相期许。”寿富(1865―1900),字伯茀,清宗室,礼部侍郎宝廷之子。光绪戊戌进士,选翰林院庶吉士,讲求新學,发起知耻学会。戊戌政变后杜门不出,庚子乱中自尽殉国。可见梁启超与吴保初交往,也始于强学会时期。

这封信,是对吴保初转来的寿富书信的回复,所涉事件主要集中在两个方面:一是对强学会及强学书局内部矛盾的看法,二是介绍在强学会内组织“小会”的情况。寿富的来信,也见于《师友绪余》,即《论强学会条规书》:

君遂执事:日者蒙以条规见示,适有客在座,匆匆奉复,未尽所怀,今更申其议,伏望垂察。当事诸君过于持重,诚有使人郁郁处,梁君毅然另为约束,岂非丈夫。惟寿富不无过虑者,以为斯议果成,局中先分疆界,势既为二,人必左右袒,一出一入,是非以生,同室操戈,势所必至。当斯会之始,举国非笑,谓为不成,今幸规模粗具,然非之者尚十四五,观望者亦十二三,若局事蒸蒸日上,将必天下向风;若局事或有二三,瓦解亦可立待。同舟以济,尚恐难成,若更参差,息驾何所。此事成败,大局所关,设不幸所言或中,谋者未成,成者先废,将毋大失梁君之本意乎?夫公议者胜人而不为人所胜者也。梁君所欲为者,本皆会中应有之义,若并此不能,尚何名为强学?今若邀集同志,平心与之徐商,使是非大明,人人开悟,当局诸君,将必舍己相从。若其不从,是违公议,违公议者,公议亦违之,当局者将不自安,尚何局事之能持,则梁君之议,当行于合会,又何烦别为约束乎?寿富闻之,非常之功,惟忍乃济,迈俗之议,阅久自明,今者惟忧人力之不厚,人心之不坚,与其别白是非、另生枝节,何如相忍以济、培其本根。若力厚势成,是非大定,则亦贤者持柄、愚者退听耳。斯时肩荷大事者,非梁君辈其谁?若不出此,将必是非互腾,尽失本意,势分力薄,奏功无期,在会者思去,局外者不前,人心忧疑,大事去矣。寿富不幸生逢斯世,有死国之义,无戡乱之才,惟冀风气宏开,人才日出,上安君父,下遂私图,故当斯举之兴,闻而起舞,今知局事如此,不胜恟惧,以与执事相知久,故敢贡其私意。伏惟恕其狂瞽,幸甚。寿富顿首。

对强学会研究来说,寿富的这封信是一份重要史料,它至少透露了如下信息:强学书局为人把持,强学会名存实亡;梁启超毅然奋起,欲有所约束,并拟定了“条规”;梁的计划如果实现,强学会内部将会分裂,甚至危及生存。为此,寿富不赞成梁启超的行动,劝他“平心徐商”“相忍以济”,以退让维护大局。

按照康、梁的理想,强学会是一个讲求新学、议论时政,“实兼学校与政党而一之”的组织梁启超:《莅北京大学校欢迎会演说辞》,《梁启超全集4》,北京出版社1999年版,第2527页。。但实际上,京师强学会是以御史台、翰林院的京官为主建立起来的,首倡者为陈炽、文廷式、沈曾植、康有为等人,赞助者有李鸿藻、张之洞等大员参见汤志钧《戊戌变法史》(上海社会科学院出版社2015年版)第三章《组织学会,发行报刊》之三“北京强学会人物”。,构成复杂,议论各异。康有为和梁启超在其间发挥了组织引领作用,但在强学书局成立之前,康有为已于八月二十九日离京,未参与强学会创办的后期工作,只留下梁启超在京,先后主办《万国公报》和《中外纪闻》。虽然梁启超做的实际工作在今天看来十分重要,但他只是一个举人,在一群京官中人微言轻,也未进入决策层,难以左右大局。强学书局成立后,丁立衡、张孝谦、熊余波等人主持局务,“有欲开书坊者,有云宜专卖国朝掌故书者,有云宜卖局版经书者”吴樵致汪康年书,光绪二十二年二月二十一日。转引自汤志钧:《吴德窐、吴樵谈强学会》,《汤志钧史学论文集》,上海社会科学院出版社2013年版,第54页。,康、梁设想的讲学、议政功能均无从谈起,以救国热情组织起来的强学会,眼看办成了一家旧书店,维新同人当然痛心疾首,因此寿富说“当事诸君过于持重”,“使人郁郁”。

而且此时,当局数人也矛盾重重,最后张孝谦排挤掉其他人,独自把持局务,令事情更不可为参见汤志钧《戊戌变法史》(上海社会科学院出版社2015年版)第三章《组织学会,发行报刊》之四“强学会的内部矛盾和改为官书局”。。梁启超信中道出当时情形:“要之其初心,惟可以图利之事乃始为之,一切当行之事,悉置不问。有倡是说,未启口而先拒之,若稍与辨论,则以词色加人,日日扬言于众曰:此局惟彼一人创之,局事亦惟彼一人主之。”针对这种局面,梁启超不赞成寿富提出的通过“公议”迫使当局者改弦更张的建议,因为真正不顾及强学会分裂和存亡的人,正是当局之人:“以公议去之,非不可行,然同室操戈,大局必散,此病去人死之说也。同人皆有必欲保全之意,而彼有不惧决裂之心,此千古小人所以胜君子之技,匪今斯今,可为浩叹。”

面对乱象,梁启超并未旁观,而是采取行动扭转局面。他撰写《学会末议》一文,在同人中传看吴樵致汪康年书,光绪二十二年二月二十一日。转引自汤志钧:《吴德窐、吴樵谈强学会》,《汤志钧史学论文集》,上海社会科学院出版社2013年版,第54页。,申说学会宗旨;拟定《强学会条规》,试图对会务进行约束;同时他还发起一个“小会”,坚持讲学活动。

寿富信中说,“梁君毅然另为约束,岂非丈夫。惟寿富不无过虑者,以为斯议果成,局中先分疆界”,可见梁启超拟定的《强学会条规》,将对强学会的主事者形成约束,并且难被他们接受,必然是一个具有新思想的文件。

梁启超组织的“小会”,也有当时的人提到,“京中同志十余人(卓如、伯唐、子封、穗卿、刚甫诸君及钝丈、樵父子)起一小会,迟大会十日而亡”吴樵致汪康年书,光绪二十二年二月二十一日。转引自汤志钧:《吴德窐、吴樵谈强学会》,《汤志钧史学论文集》,上海社会科学院出版社2013年版,第54页。,但语焉不详。今合梁启超与寿富之信而观之,可知其大概。

梁启超说:“小会之举,自为约束,虽大局无恙,亦当为之。”“小会”是在“大会”内部成立的,在“大会”无所作为的情况下,如有“小会”坚持作为,当然是一种拨乱反正,从而构成约束。他透露出“大会”当时的颓状:“入会者甚众,大率当官人多、读书人少,虽有善心,未必能俛焉学诵,会虽成而学不克有进,其势必有稍密之功课以待官闲而好学者。”多数会员无心学习,学会名存实亡,因此需要为好学者另立一个“小会”。他又阐释了“小会”的宗旨:“今之時流,于一切致用实学类能言其一二,而不能深通以尽其故,此人才之所以不成而国之所以弱也。我辈同志,率受此病,故严定功课,各执专门,互相挟持,务底有成,此小会区区之意也,虽无大局之波澜,亦将行之。”

于此可见,强学会内的“小会”,是梁启超在“大会”功能丧失、无法开展活动的情况下,成立的一个专注于讲授、研习致用实学和专门功课的同人集会,初始会员只有十人,来自强学会内外。梁启超邀请吴保初和寿富及祁姓某公加入强学会小会《师友绪余》有祁师曾《贺纳姬词》,注“字君協,山西寿阳人,官兵部员外郎”,“祁公”或即此人。祁师曾为祁世长之孙。,并说“今此间与小会者,日来所课,尚不荒殖”,说明已经开始活动。但“小会”是在强学会弊端暴露后成立的,寿命又只比“大会”多十天,所以梁启超写这封信的时候,大概已接近强学会的尾声了。

梁启超和寿富的信,还有助于解决一个困扰已久的问题,即强学书局开办时期,强学会究竟有无实体存在。

不同于上海强学会有完整的章程等文件可以引用,考察京师强学会的历史,只能根据当事人或知情人的零星记载。在这些记载中,同人们筹备的是“强学会”,但成立的组织却是“强学书局”。特别是书局成立后,参与者多称“强学书局”,少有称“强学会”者,这令人怀疑在强学书局正式成立后,强学会已不存在,或强学会从未正式存在过讨论这一问题的文章,可见闾小波:《强学会与强学书局考辨——兼议北京大学的源头》,《北京社会科学》1999年第1期;林辉峰:《强学会成立时间考证补》,《中山大学学报(社会科学版)》2011年第6期;等等。。但吴保初为梁启超和寿富两封信拟的名字,都包含“强学会”名称,虽属事后追述,仍是当事人的说法。寿富信中则说“梁君所欲为者,本皆会中应有之义,若并此不能,尚何名为强学”,显示“强学会”确有实体。梁启超说“入会者甚众……会虽成而学不克有进”,并发起“小会”,对应的都是强学会,这是最重要的当事人对强学书局与强学会并存的直接说明。

对强学会和强学书局的关系,其实从《上海强学会章程》中可以看得很清楚。它是上海强学会的章程,但以很大篇幅,讲一个“局”或称“强学总局”“分局”“书局”的运作规则、强学会会员与“局”的关系汤志钧、陈祖恩编:《戊戌时期教育》,上海教育出版社1993年版,第77页。。这说明,上海强学会发起后,随即成立“强学书局”,作为学会的办事机构,落实办会宗旨,处理日常事务。入会者向书局入股或捐款,然后成为会员。京师强学会的运作模式也是如此,强学书局是强学会的办事机构,学会通过书局才能运行,这也是为何强学书局主持人的行为会关系到强学会的兴衰存亡。强学会与强学书局二位一体、同时存在。

四、《作别札》与梁启超退出强学书局

光绪二十一年十二月初七,御史杨崇伊以“奏为京官创设强学会,植党营私,大干法禁,谨据实究参,仰乞圣鉴事”上疏,要求查办强学书院(即强学书局)奏折全文可见《被忘却的近代新闻史第一章——甲午战争与中国报刊的初春》,见孔祥吉:《惊雷十年梦未醒》,广东人民出版社2017年版,第306页。。此疏所参为“强学会”,列举的事实却是“强学书院”的行为,于此也可见强学会与强学书局的关系。

吴樵在写给汪康年的信中说:“京会闻发难于卓如之文。渠有《学会末议》一篇,甚好,脱稿后曾以示樵,不知局中谁人献好,闻于政府(原注:闻系常熟),遂唆杨崇伊参之,而杨与合肥之子为儿女亲,因此亦可报复。”强学书局招股时,李鸿章欲入股三千两,被同人拒绝,再加上政见不同,李遂扬言报复。杨崇伊与李鸿章为姻亲,此举有挟嫌报复的嫌疑,导火索则为梁启超撰写《学会末议》。

杨崇伊参奏后,强学书局于十二月初九被查抄封禁。

强学书局有京中官员的大量股份,他们自不会坐视被封,于是运动解禁,至当月二十二日,由御史胡孚宸上《书局有益人才请饬筹设以裨时局折》,有旨交总理各国事务衙门议奏。次年正月十二日,总理大臣李鸿藻奏请将强学书局改为官书局,二十一日奉上谕准许,交工部尚书孙家鼐管理。二月二十一日,孙家鼐奏定章程,官书局随后开业。

在筹备官书局期间,孙家鼐拟定了管理官书局的二十三人名单由强学书局到官书局的变迁,参见王晓霞:《书局与政局:京都官书局始末》,《现代出版》2019年第2期。,大多数为参与强学书局的京官,梁启超却被屏除在外。三月,梁启超应黄遵宪之请,赴上海筹办《时务报》。《作别札》说“书局复开,仆以婞直见挤”,又说“行期在二十间”,即作于光绪二十二年(1896)的二、三月间。

吴保初从信中得知梁启超的遭遇,立即向孙家鼐进言,请他收回成命,延聘梁启超。三月十二日是孙家鼐的生日,他去祝寿时当面请求,后孙家鼐两次回拜,皆未相遇,吴保初于是又给他写了一封信,即收入《北山楼集》的《上孙尚书书》,略云:

两蒙高轩枉过,有失迎迓,罪甚罪甚。……近日朝廷以书局属公,实欲公之造就人才,以待国家异日之用,斯事虽细,关系天下,则公安可不广罗俊乂,上承明诏?窃见广东举人梁启超,年二十四,奇才淑质,独出冠时,综贯百家,凌跞一代,九州万国之纪,旁行斜上之书,莫不取其精华,得其指要。绮岁不廉之誉,方之蔑如;何休学海之称,奚足拟美。求之近日,诚为罕觏。今以不合当世,思褰衣远去,公倘不以年少少之,折节往拜,慰而留之,延揽入局,于大局不无小补。……梁君行期甚急,愿公速图之,不胜大愿。

他写好这封信后,先寄给寿富看,寿富并不赞成他的做法,两次回信请他三思。这两次来信,即初印本《师友绪余》中的《论留任公书》和《再答》。因涉及早岁友人对梁启超的评价,且资料罕见,全文移录于此:

论留任公书

君遂老弟足下:日昨为风所中,头晕骨痛,大有伤寒意。任公事似须细思详酌。老弟爱才之心,实为近今所罕,但惜不在高位,在高位者又无此副心肝,此时事所以难也。某大臣奉旨管理书局,当广求异材,以开风气,方于时事有益。乃不出此,尽散股分,惟奏举二十二人办理局务孙家鼐拟定的官书局人员名单,本以文廷式为首,共二十三人,但光绪二十二年(1896)二月十七日文廷式被参奏罢官,故寿富信中说“奏举二十二人办理局务”。,则其有先入之言已可见矣。任公去岁在局,职司掌笔,本为局中不可少之人。今乃不在二十二人之列,此必有以好事狂妄谮任公者,盖所以必欲谮之者,实恐任公分其权也。老弟身往力荐任公,某大臣若以爱才为心,当殷殷下问,如恐失之。乃言者殷然,听者漠然,是其心不重任公,并不重老弟之言,明矣。老弟谓渠两次过访,似为任公之事,设如所度,讵不大佳,但恐仍是老弟爱才之心耳。故欲老弟亲往探之,若果为此,上书不晚;设不为此,渠疑任公倩老弟营求,于事无济,于己于人皆有损。君子爱人以德,老弟爱之,当保全其名节,详筹其出处。任公才识,安往不得,某大臣不知求任公,任公乃求某大臣耶,必不然矣。迩年营求之风炽,在上位者动以营求轻天下士,故士之自立者,往往矫情以震之,盖不得已也。夫任公留京,于任公毫无益处,于书局则大有益。若令某大臣疑任公营求,必轻视之,必不留任公。不惟不能留任公,转使某大臣疑任公为营求之士,是老弟爱之适以害之也。兄之呶呶为此者,既重任公,又重老弟,诚不欲任公与老弟为人所轻也,望详度之。原书文字甚佳,姑存兄处,如某大臣诚有求才意,即当奉还。兄富白。

再答

今日大人先生之心最难测度,恐其以老弟为卓如游说,则老弟无置身地矣。设更以卓如倩老弟游说,则并卓如无置身地矣。此事所关不小,望更细心酌之。鄙意以为今日某大臣过访相左,或是谢寿,老弟未可造次上书也。原件奉缴。

寿富深知孙家鼐排斥梁启超,其后有复杂原因,并不会因吴保初一言而改变做法,且以梁启超的才识和当时的官场陋习,也无必要去乞求高官延聘,因此极力劝阻吴保初办理此事,并暂留了他写给孙家鼐的信。最终不知吴保初是否递交了这封信,但可看出,他为梁启超的前途奔走,完全出自对梁之思想和才华的激赏。梁启超此时年方二十四岁,二人相识不过数月而已。

在对吴保初的研究中,常见一种说法,谓梁启超初来京师,系吴保初向孙家鼐举荐,使他得露頭角。此说的源头是陈诗所撰《吴北山先生家传》。其传略云:

先生尤善知人,丙申邂逅新会梁启超于京师,时工部尚书寿州孙文正公家鼐方领自强书局,先生与有雅故,致书荐启超,(下文节引《上孙尚书书》,略)……孙公于是礼聘启超,为订章程,启超旋游湘,后卒以才名显。

从上述当事人信函可知,此说与真相大相径庭,应予更正。

五、《别后书》与《时务报》的推广

梁启超离京去上海,是在光绪二十二年(1896)三月二十日前后。《别后书》说“国门分携,倏已两月”,当作于五月。

《时务报》于七月初一创刊,此时正进行紧张的前期推广。梁启超给吴保初写信,寄去公启30份,希望吴在京师向同人推销报纸,并推荐家乡安徽的联络人。吴保初于是作《蕲同人阅时务报小启》《北山楼文》,1937年石印本。,略云:

乃者梁君卓如,特在沪滨创立时务报馆。观其体例,首陈治道,继译新闻,采国风于六洲,置苦口于万户。虽迹类商鞅,言同邹衍,而略其形似,要厥指归,知长沙痛哭,乃心汉家;杜牧罪言,输忠唐室。针膏起废,此洵活国之扁仓也。蒙嘉美卓如之心,思推广其意,兹购得三十分,以次递传,足供百人浏览,限三日专足走取,原报外不索分文,其有愿自购者、有愿助款者,各听其便,不有博弈犹贤乎已,诸君子或亦有意于此邪?

吴保初一边倡议阅读《时务报》,一边自购30份报纸供同人分阅,并号召大家订购和捐助,为梁启超的办报事业出了一份力。

梁、吴二人京门分别时,梁启超为吴保初书写自作词十三阕,吴保初则作《送任父之申江》诗送别《北山楼诗》,1937年石印本。:

吾友梁任父,飘零真可哀。少年入京国,下笔挟风雷。亦有新亭泪,斯人贾谊才。江湖须自重,呇獭久相猜。

他们二人的交往时间只有短短数月,见面不多。梁启超去上海后,又去长沙主办时务学堂,吴保初则于光绪二十三年(1897)秋辞官归里,戊戌政变时未在京师,随后梁启超流亡日本多年,二人再未晤面。但吴保初对比他小四岁的梁启超,可谓一见倾倒,除了在事业上多方帮助,甚至还学习梁启超的文风寿富致吴保初《覆札》:“大作淋漓顿挫,大有卓如气致。”《师友绪余》第二十一页。。在梁启超被通缉后,冒险刊行他的作品,尤可见吴保初的真情。梁启超在书信中也对吴保初多有期勉,《别后书》谓“君智慧才力,独出冠时,惟冠盖京华,销磨太甚,尚望稍节酬应,以劭大业”,实中吴氏之病。吴保初交游泛滥,不只梁启超指出,寿富也曾规劝,言“妨学者大半皆在交游”“愿左右毅然自克”寿富:《报书》,《师友绪余》第六页。,但终其一生,未能去除这一名士习气,梁启超进以药言,足见知爱。

通过《师友绪余》初印本保存下来的梁启超与寿富、吴保初等友人的往来书信,可以对梁启超在强学会时期的经历有更深的了解。强学会在成立之初,就因参与者的广杂、主事者的偏颇,陷入分崩离析、名存实亡的境地。为扭转局面,梁启超撰写《学会末议》、拟定《强学会条规》、发起“小会”,使用各种方法试图将强学会拉上正轨,却点燃导火索,导致强学会和强学书局被封禁,自己被逐离场。康、梁心目中的强学会,是一个学校与政党兼而为一的社会组织,而实际上在短短几个月的筹备期和运行期中,强学会“学校与政党”的功能无从实现,唯一成功的工作,是梁启超主办出版了《万国公报》和《中外纪闻》两种报刊,为中国和他自己,开启了新的历程。

〔作者艾俊川,《金融时报》编辑〕