转换·吻合·游离:20世纪50年代反特片之电影语言与意识形态传播

叶绵耀

(华东师范大学 传播学院,上海 200241)

“反特片”是新中国成立之后新出现的电影样式,主要讲述的是代表新生政权的我方人员同潜伏在人民队伍中的特务分子作斗争的故事。它以疑云密布的情节包裹着政治规训和意识形态询唤,既符合时代需求又契合大众的娱乐诉求,成为“十七年”电影中一道别样的风景。对于“反特片”的研究,戴锦华教授的《谍影重重——间谍片的文化初析》、 檀秋文的《戴着镣铐跳舞——论“十七年”反特题材与惊险样式的关系》以及丘静美的《类型研究与冷战电影:简论“十七年”特务侦察片》,都是从冷战背景和政治语境来探讨“反特片”的产生及发展的过程。还有一些学者聚焦于“反特片”的人物形象研究,如从视觉消费和观看欲望的角度研究“反特片”中女特务形象的有《“浪漫”与“凶险”并存——论“十七年”时期反特电影中的女特务形象》《类型的修剪与改写——“十七年”反特片里的性别与主题》,以及研究“反特片”中英雄形象塑造的《“一体化”与“传奇化”——论“十七年”时期中国反特电影中的侦察英雄》等文章,毋庸置疑,这些研究文献对于更加全面地认识“十七年”的“反特片”具有重要价值。然而,电影毕竟是一门以视听语言进行叙事的艺术,画面、 音响、 音乐、 话语和文字是电影最基本的表现材料,研究它们在电影中的构造方式是电影学研究的重要内容。因此,本文把20世纪50年代的“反特片”视为一个动态的系统,检视其电影语言的历时性变化,并从其变化的特征中讨论“反特片”与意识形态传播之间的复杂关系。

孟犁野先生对“反特片”的定义是:“它主要是反映由中共领导的革命力量同国内外敌对势力在隐蔽战线上进行殊死斗争的事迹。”[1]59根据主人公与特务斗智斗勇的叙述过程,“反特片”的叙事模式可分为三种:我中有敌(特务隐藏在人民内部)、 敌中有我(主人公乔装打入敌人内部)、 “我中有敌,敌中有我”(敌我双方乔装隐藏在彼此阵营),因此,可纳入本文讨论的电影文本如表1 所示。

表1 20世纪50年代的“反特片”统计

从表1 中可以发现,由夏衍编剧、 陈鲤庭导演的《人民的巨掌》是20世纪50年代唯一一部由私营厂出品的“反特片”。虽然孟犁野先生对其的评价是“远不如编导以往的作品那么感人”[1]63“比较概念化”[1]68,但将之放置于当时“反特片”的动态系统中,《人民的巨掌》依然有值得分析之处。从《人民的巨掌》之后到1955年,这一时期“反特片”的叙事空间大多转移至少数民族地区或边境地区,电影语言明显不同于《人民的巨掌》,因而,可看作是这一电影样式发展的第二个阶段。1956年-1959年是“反特片”创作的第三个阶段,呈现出井喷式发展,一共出品了14部电影,最为显著的变化是杂糅了众多通俗与娱乐元素,电影语言也迥异于之前的“反特片”。每一阶段电影语言的差异性特征:强调蒙太奇剪辑、 诗意化的场面调度与凸显感官刺激的“俗套剪影”,相对应地呈现出了“反特片”与意识形态传播之间经历了强行转换、 高度吻合与游离错位的现象。

1 承袭上海电影强调蒙太奇剪辑的传统

毛泽东在1942年的延安文艺座谈会上指出解放区的文艺创作与政治的“三论”关系:从属论、 工具论与服务论[2],这亦是新中国成立后文艺创作与政治的关系。虽然毛泽东在“谈话”中指出文艺的服务对象是四种人:工人、 农民、 士兵以及城市的小资产阶级劳动群众和知识分子,最后一种对象应该是引导他们去接近工农兵群众,参加实际斗争。但1949年12月文化部和教育部发出通知,1950年元旦和春节应该重点“宣传人民解放军的伟大胜利,宣传中央人民政府的成立,宣传人民政协的共同纲领,宣传共产主义和毛主席的英明领导,宣传人民解放军的光荣和战斗英雄、 军人家属、 烈士家属的光荣……宣传恢复和发展生产,宣传工人、 农民在生产建设中的伟大功绩,宣传各个生产部门的劳动英雄”[3]。由此可以看出,工农兵是文艺创作的表现对象,工农兵方向才是新中国的文艺方向,而资产阶级和知识分子则在通知中缺席,在以后的文艺创作中一步步被建构成树立新政权的障碍,成为被改造的对象。但是,根植于市民趣味的上海文艺界对工农兵方向是有隔阂的,强行以行政手段掐断市民文化的文艺传统必定使文艺工作者无所适从。因此,由私营厂昆仑影业出品的《人民的巨掌》在人物和主题的设置上能看出编导们为迎来新政权、 向新中国文艺体系靠拢的努力,但影片又以特务为主要角色和承袭了上海电影强调蒙太奇剪辑的传统,区别于之后的“反特片”。

1.1 强调视觉造型的蒙太奇剪辑

电影理论家林年同认为,早期上海电影语言受到苏联、 法国与美国的电影传统的影响,是“蒙太奇与长镜头的结合体”[4]96,马宁认为左翼电影的形式结构是苏联蒙太奇和好莱坞连续性剪辑的综合体[5]260,这说明利用蒙太奇剪辑增强戏剧张力是早期中国电影中常见的表现手法。这种表现手法也被移植到《人民的巨掌》中,例如开头以不稳定的横移镜头扫过都市的高楼、 大桥,在画面上运用不规则的倾斜构图,大全景俯拍的街景,墙上贴着“坚决反对还厂”“我要饭吃”等标语的特写,其后接一组国民党军队与人民发生冲突、 警察在街上大肆抓人的蒙太奇,这种对城市刻画的开场方式与《都会的早晨》(1930年)、 《马路天使》(1937年)、 《十字街头》(1937年)等上海电影中用横移镜头、 不规则构图、 对角线构图的蒙太奇场景体现城市的“异质性”的“叙述政治”[6]策略如出一辙。在早期的上海电影中,常以摄影机捕捉到的不同阶层的都市生活片段来强化贫困差距和阶级对立,“上海”成为一个充满罪恶和令人沦陷的欲望都市,呈现出灰暗的色调。在《人民的巨掌》中,上海解放前夜的黑暗与动乱就体现在墙上的标语与街头的暴力冲突等日常生活场景中。

与1949年“东影”拍摄的“反特片”《无形的战线》相比,更能明显地看出《人民的巨掌》与上海电影之间的联系。《无形的战线》开头用了由外景到会堂内景的12个镜头来表现东北某一城市景象,其中只有一个运动的横移镜头,其余11个全是由固定镜头拍摄人民为庆祝解放而举行的篝火游行、 踩高跷、 扭秧歌等活动,平稳的镜头语言风格体现了解放给人民带来企盼已久的和平,这种敦厚质朴的影像美学是受到了延安电影团的影响,其后成为“东影”或“长影”在20世纪50年代一以贯之的风格。《人民的巨掌》则是延续了左翼电影中塑造“眩晕”的城市形象的传统,用不规则的构图和蒙太奇剪辑为都市作意识形态的注脚。有学者把穆时英的小说《上海狐步舞》中用“一个接一个的并列句子、 形象拼贴,一句赶一句的语速”[7]塑造“眩晕”的都市形象与左翼电影对比,认为“电影的镜头语言同样可以创造出紧密并列的句子、 变换不息的形象、 拼贴疯狂躁动的节奏韵律,用镜头的组接塑造一个‘眩晕’的都市”[7]。《人民的巨掌》除了开头的蒙太奇段落塑造出“眩晕”的都市形象之外,还有张荣拿着“炸弹”到证券大楼时用了不规则的上升仰拍拍摄手法:一个大全景俯拍张荣在大楼前停留,然后,随着张荣走进大楼快速横移到门口,最后,急速上升斜拍大楼并转场到室内,倾斜的证券大楼摇摇欲坠,传递危险即将来临的情绪。

1.2 揭示人物内心冲突的叠印修辞

叠印是将两个或两个以上不同时空的镜头叠加在同一个画面上,是切割和组合空间的蒙太奇形式之一,从叙事的角度来说,它阻断了流畅叙事,因为它迫使观众从虚构的银幕世界中挣脱出来,“进入到一种辨别、 猜想、 对比的思考状态中,进而去建构、 印证、 比较、 遐想等多元指向的意义关系”[8]112。叠印是上海电影中常用的手法,在无声片时期,叠印常用于丰富画面信息的传递,有声片出现之后,叠印就发展成带有象征和表意的修辞策略。例如《女儿经》(1934年)中,高华慷慨激昂的演讲与底下全神贯注倾听的观众叠印在一起,但是,通过老先生的画外音得知高华是一个表里不一的女性,她表面鼓吹女性独立,但实际却是为了金钱甘心沦为男人的玩物,讽刺意味十足。

在《人民的巨掌》中,老李参加揭发特务的动员大会时,他害怕不安的特写镜头与各种逮捕特务分子的新闻报纸叠印在一起。老李在解放前做过特务,在解放后受到特务威胁,叠印强化了他在面临是否向组织坦白时的踌躇不决。叠印在之后的“反特片”中极少出现,其原因是《人民的巨掌》中的主要角色张荣和老李属于城市小资产阶级劳动群众这一表现对象,使用叠印的修辞手法能更好地揭示人物内心冲突,使主观世界得以外化,实现引导和改造这一表现对象的目的。而之后由于数次社会运动使阶级斗争不断被强化,电影中好人与坏人之间的阶级对立成为不可逾越的鸿沟,于是,千篇一律“高大全”的侦查英雄成为了“反特片”的主角,他们是新政权的代言人,坚定不移地践行国家的政策和方针,一出场便是“卡里斯玛”式的偶像,因此,无需挖掘他们内心的矛盾与挣扎进而推进人物性格的发展,叠印修辞自然就极少运用。

《人民的巨掌》是一部强行转换之作。一方面,影片中生硬地插入了身着八路军军服、 无时无刻不在宣传党的政策的朱亚琴,竭力证明影片本身在工农兵的文艺体系中具有合法性,呼应文艺为政治服务的理念,因此,影片不可避免存在图解政策和概念化的弊病。另一方面,影片中身穿西服、 叼着烟斗的福尔摩斯式的公安处处长、 有韩兰根喜剧式的警探又展现出其市民趣味,同时,在人物设置上阶级性并不明显,例如作为主角的特务张荣是贫苦出身,这与后来“反特片”中的特务多是从香港回来,不为金钱所困极大不同。影片的电影语言又较多地承袭了上海电影的传统,强调蒙太奇的表意功能,既区别于此前的《无形的战线》,又迥异于其后“反特片”的风格,呈现出杂糅的特征。显然,一向以社会批判见长的“昆仑”的转向是不成功的。在建国初期允许私营经济存在的环境下,“昆仑”依然保持着上海电影的市民文化传统:草根人物是主要的表现对象,城市是动乱和黑暗的象征,展臂高呼的英雄离他们相去甚远,即便在抨击社会不公的同时依然习惯性地加入一场插科打诨的笑料,让人在欢笑之余又生出泪的思考。新中国成立后的上海电影人,仓促地接受新的文艺思想和文艺政策,在并未完全内化为自身的血肉时便投入创作,因此,在他们身上政治热情有余而艺术深情不足。

2 诗意化的场面调度

新中国成立初期,西北、 西南等少数民族地区潜伏着残余的国民党势力、 土匪盗匪以及帝国主义势力,他们等待时机反扑或企图把少数民族地区分离出中国,对新政权的统治提出挑战。当时,“中国共产党面临的主要问题是:第一,如何消除各民族之间的隔阂,确立各民族共建中华民族大家庭的观念; 第二,如何分步骤落实党的民族政策,开展民族区域自治和其他社会改革; 第三,如何帮助少数民族发展经济文化事业”[9]。为了消除民族之间的仇恨、 歧视和不信任心理,巩固新政权,“1950年7月到1952年年底,中共中央共派出四个访问团,访问了四川、 西康、 云南、 贵州、 陕西、 甘肃、 宁夏、 青海、 新疆、 湖南、 广东、 广西、 河南、 东北、 内蒙古、 绥远等地的少数民族地区。访问团一方面宣传共同纲领的民族政策,一方面借助文艺的力量构建民族关系”[10]。此间的“反特片”的创作亦发生改变,从1950年到1955年,其大部分的叙事空间都放置于边境或少数民族地区。异域风光的展示与“革命+爱情”的叙事模式成为此阶段“反特片”的特色,电影语言呈现出诗意化的特征。

2.1 呈现旖旎风情的大广角镜头

与《人民的巨掌》用不规则的倾斜构图刻画城市形象不同,少数民族题材的“反特片”用大量的广角镜头拍摄异域风情,节奏舒缓,令人心向往之。《草原上的人们》(1953年)开头用6个全景镜头展示了天旷云高、 水清草茂、 牛羊成群的草原景象,《山间铃响马帮来》(1954年)和《神秘的旅伴》(1955年)在开头有惊人的一致性:都是用横移的长镜头扫过边境地区的地理面貌。群峰、 梯田、 河流、 峭壁等自然景观在极具宣教色彩的“十七年”电影中,确实是一股“清流”,就连《脚印》(1955年)中的班长和乔青在森林里高度紧张搜索特务时,还插入了在林间觅食的小鹿、 树干上的啄木鸟以及跳跃在林间的松鼠的镜头,组成麦茨所说的 “描述性组合段”,虽不影响叙事也无象征意味,但它使影片显得灵气十足。结尾用大全景的逆光拍摄,白描出巡逻队骑马自山上而下巡逻的剪影(见图1、 图2)。“这些景观起到的作用,远不止是观片后一时一景所带来的视觉享受,更重要的是,它营造出祖国辽阔的新意境,凸显民族团结的新理想。”[11]它们与民俗、 歌舞、 服饰等元素一同建构了少数民族的外在形象。

图1 《脚印》(1955年)

图2 《脚印》(1955年)

2.2 表现动人爱情的运动镜头

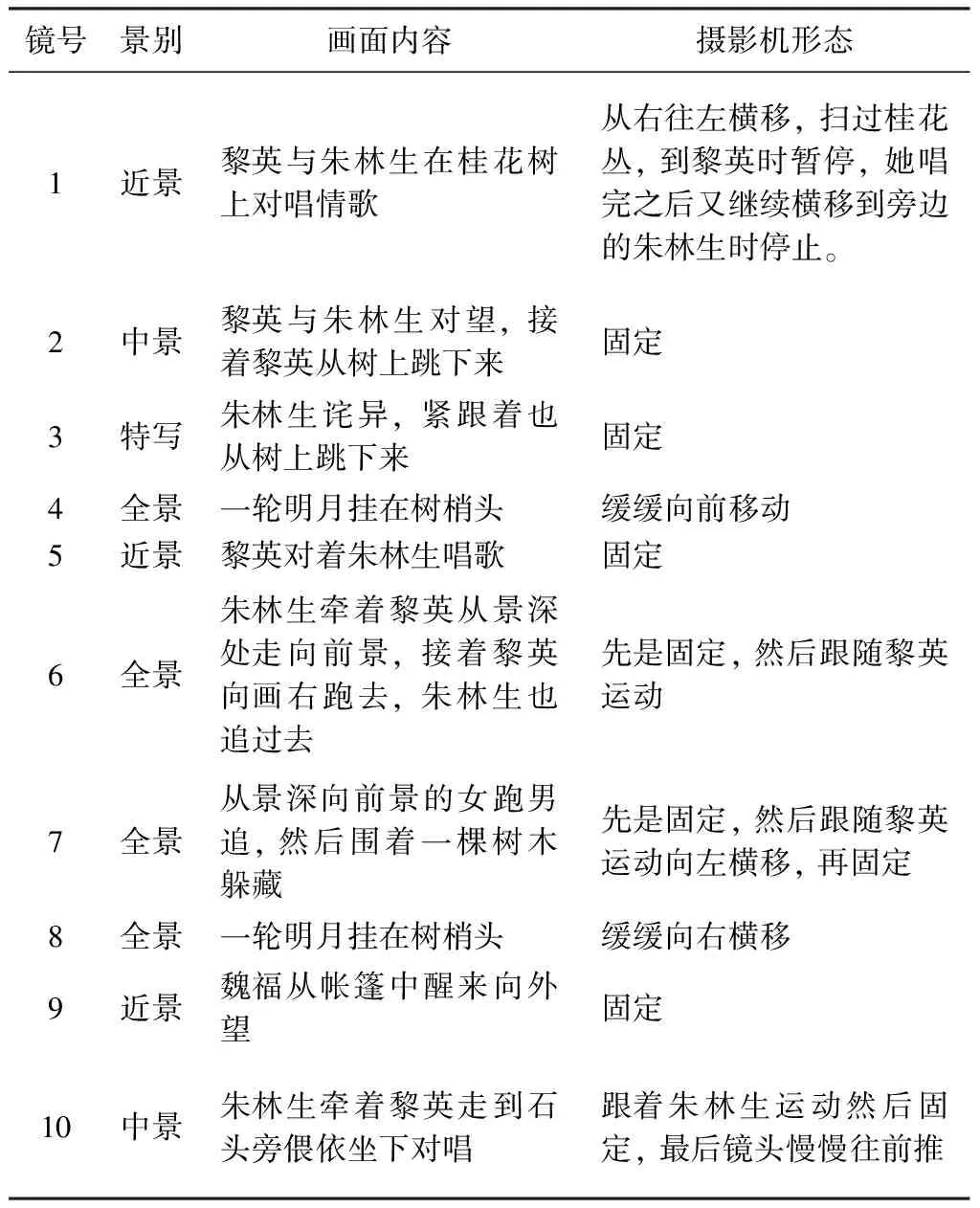

诗意化成为这一阶段“反特片”的电影语言风格,除了出于表现少数民族地区自然风光的考量之外,更重要的是引入爱情因素,向“战斗产生爱情”的叙事模式靠拢,即青年男女在战斗中产生恋爱关系,或者对爱情产生新的认识,如《内蒙人民的胜利》(1950年)中顿得布与乌云碧勒格、 《草原上的人们》(1953年)中的桑布与萨仁格娃、 《山间铃响马帮来》(1954年)中的黛乌与蓝蒡、 《神秘的旅伴》(1955年)中的朱林生与黎英。他们在中国共产党的领导和帮助下,既成功地铲除了隐藏在暗处的敌对力量,同时,又收获爱情。尤其在表现男女情歌对唱时,相比此时大多数电影常用的正反打,它的镜头语言更加灵活丰富,如《神秘的旅伴》(1955年)中朱林生与黎英在月下花丛中对唱时的镜头运用。(详见表2)

表2 《神秘的旅伴》(1955年)中对唱段落的分镜头

《神秘的旅伴》这一段落是“反特片”中甚至是20世纪50年代大陆电影中最为动人的爱情表达片段之一,整体给人以灵动活泼的诗意趣味。如果从画面内容和摄影机形态的关系来看,两者在这个段落中是“人物不动摄影动,摄影机不动人物动”,即便是“人物和摄影机都不动”的镜号5,其背景也是一川飞溅的瀑布。因此,“动”是这个段落塑造诗意的重要手段,它主要是通过运用跟移与横移的电影语言来实现。

跟移的主要特点是摄影机与运动物体同步运动,在这个段落的10个镜头中就有3个:镜号6、 镜号7与镜号10。运动可以传递出一种感觉、 一种情绪、 一种节奏。跟移镜头比一般运动镜头的运动因素更多,它有人物运动、 镜头运动和背景空间的运动。“当我们用跟移镜头拍摄快速运动的人物时,镜头运动和背景空间乃至前景的运动会极大地强化人物运动的速度感。而速度意味着情绪和力度,意味着人物的生命力状态。因此,在表达上扬情绪的时候,跟移镜头的表现力是最为强烈的。”[12]189例如,镜号6与镜号7跟随着黎英跑,镜头运动速度比较快,此时的音乐变得非常活泼,传递出他们在相互表白后沉浸在爱情中的喜悦。同时,“任何运动的表现力都取决于它的速度”[13]152。相对于前面两个跟移镜头,镜号10的速度就缓慢得多。朱林生牵着黎英慢慢走到树下,尔后坐在石头上相互依偎,摄影机缓慢地往前推,这种速度传递出平静悠闲的情绪,长相厮守的诗意由此产生。

横移镜头最能体现中国长卷山水画移步换影的美学风格,这一段落也用了两个横移镜头:镜号1与镜号8。前者是从右至左表现两人在树上对唱,后者是表现月亮的空镜头。电影诗意的产生有两个重要原则:降低画面中的有效信息和节奏的诱导,而后者大多数时候靠音乐。[14]340-343纵观整个段落,画面的信息只是一对青年男女在月下对唱表达爱意,尤其是镜号4与镜号8的空镜头,实际上可以看成是由于信息衰退造成了在流畅叙事中的信息“孔洞”,“但是当这些因为丧失信息而形成的‘孔洞’被欣赏主体的情绪充填时,我们便能够获得诗意”[14]340。因此,当青年男女对唱的镜头徐徐展开,皎皎月亮的空镜头减少有效信息的传递,再加上插曲《缅桂花开十里香》的配合,整个画面灵动轻缓,诱导出观众对美好爱情的渴望。

在电影中,无论是表现奇观风情的大广角镜头,还是表现美好爱情的运动镜头,它们给观众带来的印象,一言以蔽之:美。这使得此阶段的“反特片”与“将中华人民共和国建设成为各民族人民友爱合作的大家庭”[15]149的意识形态高度吻合,因为在“美”的电影语言下,观众从被询唤的客体转变为审美的主体。“十七年”电影往往从革命战争、 社会建设与模范英雄等不同角度论证新政权的合法性,而与充斥着诗意的风景与美好爱情的“反特片”相比,后者的缝合更具润物细无声之效。因为“在审美关系中,主体则占着主导地位,审美关系中的主体以对象的感性形态为基础,不涉及概念和实际功利地对对象进行创造性体验。在这种体验中,主体常常以己度物,与对象达成一种亲和关系”[16]118。此时此刻,意识形态传递依靠的是诗意化的影像语言,话语告知的方式被推到次要位置。敌我矛盾虽是主流表述,但奇观风情与美好爱情等“这些娱乐性极强的内容在某种意义上对阶级斗争的意识形态内容的主流文化形成了‘反文化性’,而其追求观影欲望满足的‘反文化性’恰恰使得这些影片获得了更好的意识形态传播效果”[17],因为人只能被美的事物所感动而不会被概念感动。在诗意化的场面调度下,美好的边境山河唤醒了观者的向往之心与守护之情,动人的爱情在“反特”斗争中收获,儿女私情与国家大义融为一体,诗意化的电影语言高度配合意识形态传播的需求,起到了重要的作用。

3 凸显感官刺激的“俗套剪影”

1956年,“苏共二十大对斯大林进行批判”“波兰罢工事件”“匈牙利武装暴动”等国际形势对中国社会主义建设产生了极大影响。毛泽东在1956年11月八届二中全会上指出,东欧社会主义国家出现的这些问题最基本的是因为阶级斗争没有搞好,于是,“反右派运动”“右倾机会主义”“四清运动”等阶级斗争运动成为1956年之后中国社会的常态,最终演变为十年“文革”。在“阶级斗争为纲”的语境下,作为中间人物的知识分子、 美好爱情等统统与“反特片”绝缘或成为批判的对象,如《徐秋影案件》(1958年)中作为中间人物的知识分子徐秋影难逃一死,剩下的是阶级对立鲜明的人物谱系、 机智勇敢的侦探英雄与扑朔迷离的情节安排。相较于前两阶段,此阶段“反特片”类型化的程度最成熟,这使得意识形态的传播不同于第一段阶段的浮于表面,亦不同于第二阶段把政治伦理或国家主体和爱情伦理或个人主体的统一放置于“革命+爱情”的叙事模式中,而是缝合进一个个惊险、 悬疑的反特任务中,观众在跟随主角破除一个个阴谋诡计的同时也满足了自己对个体英雄主义的想象诉求。因此,为了更好地传递出惊险、 悬疑的情绪,这一阶段的电影语言亦有其特殊之处。

3.1 灵活的时空转换方式

不同于此前“反特片”常用淡入淡出、 黑场等时空转换的方式,此阶段“反特片”中“甩”的时空转换方式更为干净利落。“甩”是“镜头画面飞快掠过,一般看不清画面内容。这样的镜头放在相对静止的镜头之间,起到了很好的间隔作用,使人们意识到场景或时间发生了变化”[14]268。在《谁是凶手》(1956年)中张登山中毒后,妻子石头娘跑出去找人求救用了三次“甩”的方式转换时空(图3-图8)。先是从脚踩地上的碎碗片快速地甩到大爹的门前,石头娘敲门无人回应,又通过一个甩镜头转到围墙外,石头娘从墙下跑过,最后一个甩镜头,空间切换至野外,遇上了刚开完会回来的张万贵。张万贵从张登山家中跑到公社找支书同样“甩”了两次,这种时空转换方式既灵活又突出了张登山情况危急以及石头娘和张万贵的慌张无措。在《古刹钟声》(1958年)中,王科长与虎子,还有两个乔装成山民的八路军在不同方位观察可疑的粮队时,从乔装的八路军切换到王科长也是通过“甩”的切换方式。《前哨》(1959年)中连长发现卧龙山有特务出现,带人搜山时用6个甩镜头表现搜山的经过,不仅加快了影片的叙事节奏,营造出紧张氛围,也凸显了解放军战士完成任务行动之迅速。

图3 《谁是凶手》(1956年)

图4 《谁是凶手》(1956年)

图5 《谁是凶手》(1956年)

图6 《谁是凶手》(1956年)

图7 《谁是凶手》(1956年)

图8 《谁是凶手》(1956年)

3.2 制造惊悚的光影运用

“十七年”的电影语言具有极强的政治意味,光影运用也不例外。例如,“文革”时期的“敌暗我明”在此时的“反特片”中已有端倪,正面人物与反面人物的脸部布光形成鲜明对比,且常把敌人密谋特务活动的场景放置于阴暗的环境下。此阶段“反特片”运用光影的特殊之处在于借鉴了表现主义的手法来制造惊悚氛围。例如,《徐秋影案件》(1958年)中,彭放在得知徐秋影被杀害的消息后回宿舍,他走在楼道时铺印在地面上的阴影、 打开门后在楼道的灯光照耀下反射在墙上的人体阴影以及拿酒时投射在墙上的阴影都传递出了未知的危险信息,让人忐忑不安。

3.3 强化戏剧冲突的平行蒙太奇

“最后一分钟营救”是极为经典的平行蒙太奇,它是制造紧张和悬念的最佳手段。《国庆十点钟》(1956年)中的“最后一分钟营救”,一边是平小海与何占彪搏斗,何占彪手里的尖刀渐渐地刺向被他压在身下的平小海,一边是赵小惠与顾群等人驱车前来营救。这种平行蒙太奇同样也出现在《虎穴追踪》(1956年)、 《谁是凶手》(1956年)中。而在《羊城暗哨》(1957年)中,一边是王练正在撬开抽屉寻找文件,一边是老佣人刘妈(梅姨)赶回家中拿衣服,通过对刘妈疾走的双脚特写,加速影片的节奏,把紧张的氛围传递给观众。这一段落用平行蒙太奇出色地创造出希区柯克式的“信息悬念”,并且是最理想的悬念状态——悬念峰值。希区柯克所主张的“信息悬念”是让观众参与到戏中的情境,让观众急着想告诉银幕上的谈话者:“别尽顾聊天了,桌下有炸弹,很快就要爆炸了。”而不是让观众在一无所知的情况下炸弹突然“嘣”的爆炸。因为后者只让观众在爆炸的十五秒钟内体验到惊栗,而第一种则给观众足足十五分钟的悬念。[14]317-318“希区柯克在设置信息落差的时候,同时还要将剧中人物设置于危险之中,这成了希区柯克悬念的一大特色。如果可以使用比喻的话,我们会发现在观众期待着‘水落石出’的同时,希区柯克设法将观众的位置(立场、 同情心)移到了水头落差的下游——也就是说,水落石出的结果很可能同时造成观众所不愿看到的结局。”[14]319以此片段为例,我们既希望王练能在八姑的房间中找到线索,揭开谁是特务头目,但又想制止他的行动,因为八姑身边的刘妈马上就回来了,他是卧底的身份极有可能被发现,观众就这样被置于进退两难的高度紧张之中。“这实际上是一种双重叠加的悬念,类似于中国人说的‘千钧一发’,千钧之物悬于一发即将拉断,是一重悬念; 而这个千钧之物正处于人们的头上,一旦落下必有人死,又是一重悬念。”[14]319

通过以上的分析可以看出,此阶段“反特片”电影语言最大的特征是强化了戏剧性与冲突性,以便对观众的感官机能造成强烈冲击,这便是德勒兹所说的“俗套剪影”。“俗套剪影是事物的某种感官机能影像。”[18]394在德勒兹看来,我们对事物的感知是不全面的,无法感知整个事物或全部影像,因为我们是根据我们的欲望去感知与我们有关的而逃避我们不感兴趣的。聂欣如教授认为德勒兹所说的俗套剪影的“物理性、 视效、 音效性”会使观众处于“不再作为自身感知核心”“内外不分”“内外如一”的状态,即是指观众在观影(类型电影)之时,影音效果直接把观众裹挟了进去,观众的自我认同为影音所呈现的对象,他的内部心理认同等于外部世界的物理影音。[19]于是,观众的自我便消失了。也就是说,虽然此时“反特片”的首要目的依然是宣传阶级斗争与维护国家安全的意识形态,但是,为强化惊险、 悬疑情绪传递而选取的电影语言造成了观众与电影之间是以功利的方式观看,观众以实用目的为原则对影片传递的内容进行取舍和接受。观众沉溺的是,在这些电影语言所营造的险境下,银幕中的人物是否能成功脱险或实现他们的目的。例如,石头娘(《谁是凶手》1956年)是否能顺利找到人来及时救护中毒的丈夫; 彭放(《徐秋影案件》1958年)的宿舍中究竟隐藏着什么危险; 甚至想“告诉”银幕中的王练(《羊城暗哨》1957年):刘妈快回来了,赶紧离开房间。于是,在这些强化了观众的感官机能与心理机能的“俗套剪影”所带来的紧张刺激的观影状态下,影片中的意识形态暂时被悬置,不在观众所关注的晕圈内,自我思考停滞而紧跟着故事走,“反特片”与意识形态传播出现了游离错位的现象。

4 结 语

作为“十七年”特有的电影样式,“反特片”与意识形态传播的关系经历了强行转换、 高度吻合与游离错位的变化过程。新中国成立初期,由于国家电影政策正在进行调整,有着“满映”和延安背景的“东影”所建立的电影标本还尚未影响到全国,因而1950年“昆仑”出品的《人民的巨掌》一方面延续了上海电影的传统与市民趣味,一方面又强行向工农兵文艺体系靠拢。当受苏联文艺思想影响而产生的“人民美学”成为文艺创作的主导话语之后,电影创作也被纳入到“人民电影”的体系之中,电影创作开始被规范化。但是,中前期少数民族题材的“反特片”为我们带来一丝“越轨”的快感,展示边境风情的电影语言灵动诗意与“革命加爱情”的叙事模式相映成趣,默契地配合着把新中国建设成各民族团结互助的中华民族大家庭的意识形态传播,两者达到了“羚羊挂角,无迹可求”的境界,因而,此阶段的电影语言与意识形态传播高度吻合。20世纪50年代中后期,“反特片”的创作步入高产期,其叙事模式、 人物塑造、 冲突设置、 电影语言等都形成了一套相对稳定的体系,戏剧张力大大增强,成为一般观众最熟悉的“反特片”,观众被“俗套剪影”裹挟进斗智斗勇的故事中,在银幕上得到了成为英雄的补偿性满足,政治说教意味被冲淡,造成了这一电影样式与意识形态的传播产生游离错位的现象。