足迹 科技强国

足 迹·历史回望

“中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地。我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国!”2018年5月28日,中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会隆重召开,习近平总书记在会上发表重要讲话,站在党和国家事业发展全局的战略高度,全面总结党的十八大以来我国科技事业发生的历史性变革、取得的历史性成就,深刻分析我国科技发展面临的形势任务,对推动世界科技强国建设作出重要部署。科技兴则民族兴,科技强则国家强。近代以来世界发展历程清楚地表明,一个国家和民族的科技创新能力,从根本上影响甚至决定着国家和民族的前途命运。全面建设社会主义现代化国家,必须坚持科技为先,发挥科技创新的关键和中坚作用。百年大党风华正茂,创新中国朝气蓬勃。科技工作者勇担使命,亿万中华儿女逐梦前行,正在向着世界科技强国的宏伟目标大步迈进!

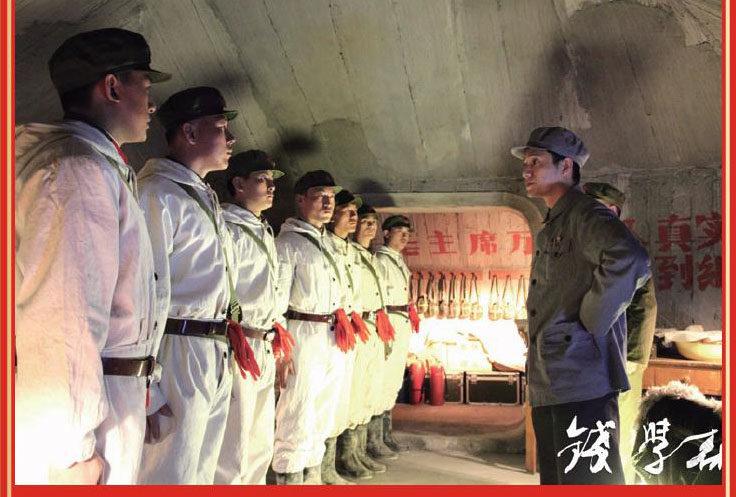

◉《横空出世》

影片讲述了将军冯石和科学家陆光达带着科研部队在西北荒漠克服一个个困难,最终实现我国第一枚原子弹成功爆炸的故事。这是一部讴歌民族凝聚力和奉献精神的影片,不仅重现那个时代的火热生活,还昭示了一个民族、一个国家必须永远站在高科技前沿,拥有强大的现代化军事力量才能够不受外侮。

足 迹·光影刻盘

科学无国界 但科学家有祖国

自美国归来的核物理学家陆光达,在组织约谈时被问了一句话:“你愿意一辈子隐姓埋名吗?”“我愿意!”陆光达表情坚定,签下保密协议。自此,他进驻北京某高墙大院内,埋首做理论设计,连妻子王茹慧也不能问他去了哪里,何时会归来。这是以陆光达为代表的科学家们对祖国炙热的情感。为了我们的祖国能够屹立于世界民族之林,不留恋国外优越条件,踏上回国之路,甚至不惜付出生命,这些隐姓埋名的英雄们是中华民族不能忘记的功臣,致敬英雄。

冯石将军召开动员大会

风沙蔽日,黄沙漫天,冯石将军率领部队克服重重艰险,终于找到合适的原子弹工程基地。

冯石出现在一个特写镜头中,追随其目光,原来他正在给战士们召开动员大会。“同志们,抗美援朝打完了,一没披红挂彩开庆功会,二没让回家看望爹娘,一声令下,你们跟着党跑到戈壁滩下,至今家里的亲人不知道我们在哪儿。”冯石从高处走下,来到战士之中,分别安慰了一位年轻的、一位年长的士兵,转身对战士们大声说,“因为在朝鲜战场上,有一个东西让美国人动不动就扬言要给我们做‘外科手术’;苏联专家也撤走了,瞧不起我们。没有它,中国人的腰杆子就挺不直,没和平更无法踏踏实实地过日子。现在接中央军委指示,我们要在戈壁滩上,用中国人自己的双手,搞出中国自己的原子弹!”听完冯石将军情真意切的一番話,往事历历在目,战士们大受鼓舞,情绪激昂地呼应,戈壁滩上五星红旗迎风飘扬。这是一场不亚于任何战争的革命。尽管一穷二白,但无论是将军还是士兵,他们都积极响应党的号召,默默付出,甘愿牺牲名誉和利益,为祖国不受欺负而战。他们有信仰,爱国便是他们的最高信仰。

原子弹,发射!

距离原子弹爆炸还有五分钟。科学家陆光达和冯石将军坐在一处高地上,静静地看着远处的发射架,等待着原子弹爆炸的时刻。两个个性经历都截然不同的人,因共同的崇高使命结下了深厚友谊。此时此刻,在阳光的温暖照耀下,他们仿佛终于有时间可以谈谈心了。在一幅精心调和的暖色调镜头画面中,冯石问:“照片上的人是谁?”“美籍量子物理学家,自中学起我们就是同学,今年他入围了诺贝尔奖,而我选择回到国内研究原子弹。”听完陆光达的回答,冯石似乎明白了什么。他说:“我是个孤儿,从小跟着党在战火中长大,从来没怕过什么,可是看了广岛、长崎被原子弹摧毁的纪录片,我震惊了。在朝鲜战场,我忘不了我们的士兵被凝固汽油弹炸成了火人,他们挣扎着、喊叫着,喊着爹喊着娘。我,救不了他们。”想起彼时彼景,这位铁骨铮铮的将军流下了男儿泪。“尽管这样,咱屈服了吗?没有!咱中国人、中国共产党人就从没怕过他美国!应该说美国是一个美丽的国家,可他不应该像现在这样,动不动就要欺负人,我就是咽不下这口气!”看着冯石,陆光达转身指向远处,只说了一句,“咱们的原子弹来了。”一朵蘑菇云横空出世。57年前,中国第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸成功。中国成为继美苏英法之后第五个拥有核武装的国家。据《人民日报》报道,1964年10月16日15时,中国成功进行第一次核试验。中国人民在党的领导下,发扬自力更生、奋发图强的精神,辛勤劳动、大力协同,取得了国防建设的重大成就。

足 迹·记忆加载

★李幼斌扮演的陆光达的其中一位原型,是我国核事业奠基者和开拓者之一的邓稼先院士,归国核物理专家,原子弹试验技术带头人。李雪健扮演的冯石将军的原型之一,是我国的第一位核司令张蕴钰将军,我国原子弹试验基地的负责人。

★陈国星导演和主创团队除了观看纪录片外,还深入核试验场、中国核工业总公司等地实地调研。剧组不惜巨资,在罗布泊还原了当时核试验基地的真实场景。其中复原托举原子弹的爆塔有10层楼高,仅钢材就用了80吨,建铁塔修战壕,调集坦克、飞机。浩大的声势引起各方关注,拍摄地上空突然多了十几颗国外的监测卫星。他们以为中国在重启核试验。

★影片尾声部分原子弹爆炸成功的蘑菇云直接使用1964年我国第一颗原子弹爆炸时的真实影像,非常震撼。

★《横空出世》获得第20届金鸡奖最佳故事片、最佳导演、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术、最佳音乐、最佳录音等多项大奖;荣获第6届中国电影华表奖优秀女演员。

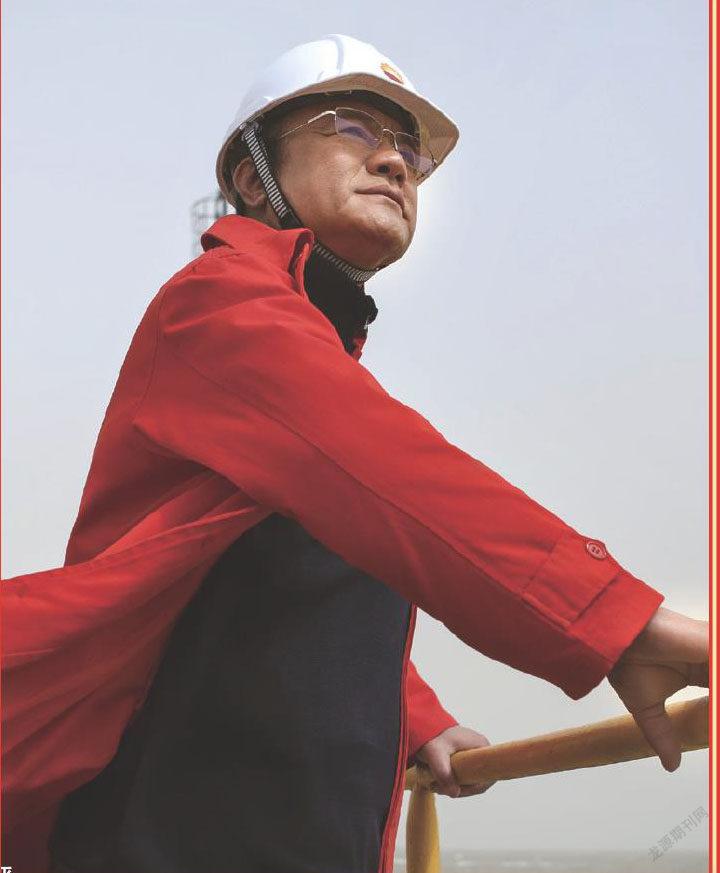

◉《飞天》

影片讲述了中国第一代航天员张天聪为了“飞天”梦想,永不言弃,坚持在载人航天一线奋斗20多年的故事。《飞天》以一个“失败”航天员的成功生动诠释了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,扎扎实实地展现了中国航天员如何磨砺自己,为祖国的航天事业挥洒青春的过程。

足 迹·光影刻盘

太空抢险,首现空间站对接

问天一号载人飞船上天后,被远处飞来的太空碎片击中了太阳能电池板,电力系统受损,飞船陷入严重危机。张天聪临危受命,预备搭乘问天二号载人飞船进行太空维修。太空中,张天聪先是凭借出色的技术成功与空间站实施了安全对接,紧接着变换空间站轨道,靠近失灵的问天一号。在机械臂的辅助下,张天聪对问天一号载人飞船进行抢修,很快修复了破损的电池板,飞船恢复正常。在几组大全景镜头下,当张天聪穿着宇航服走出飞船进入浩瀚的太空中;当空间站和连在一起的两艘飞船在太阳的照射下,中国银幕上出现了一幕夺人心魄的美丽——中国自主研发的载人飞船与空间站首次成功对接。仰望浩渺星空,追寻光辉历史,“飞天”梦想不仅点燃了每一个中国人的热情,也映照整个国家的自信、执着和担当。20多年来坚持训练、时刻准备飞天的以张天聪为代表的中国航天英雄们初心不变、激情不改,他们一步一个脚印地将梦想变为现实的执着岁月。

足 迹·记忆加载

★酒泉卫星发射基地第一次把发射架打开供电影拍摄使用,发射架一打开,国外的卫星都侦查到了,以为中国又要发射卫星了。为了更加逼真地展示航天员训练和太空飞行等场景,剧组还专门向聂海胜、费俊龙、刘伯明等航天英雄和首批航天员中默默奉献的无名英雄们请教拍摄细节。

★《飞天》里最昂贵的道具——“航天员出舱服”造价高达20万,采用真正的航空材料,仿造“中国太空漫步第一人”翟志刚当时出舱时穿着的航天服制作。制作公司花了三个月的时间完成了这套以假乱真的道具。

★影片获得了第28届金鸡奖最佳影片奖,第14届华表奖优秀故事片、优秀导演、优秀电影技术三项大奖。作为中国首部表现载人航天题材电影,《飞天》可以说是填补了中国电影的一项空白。

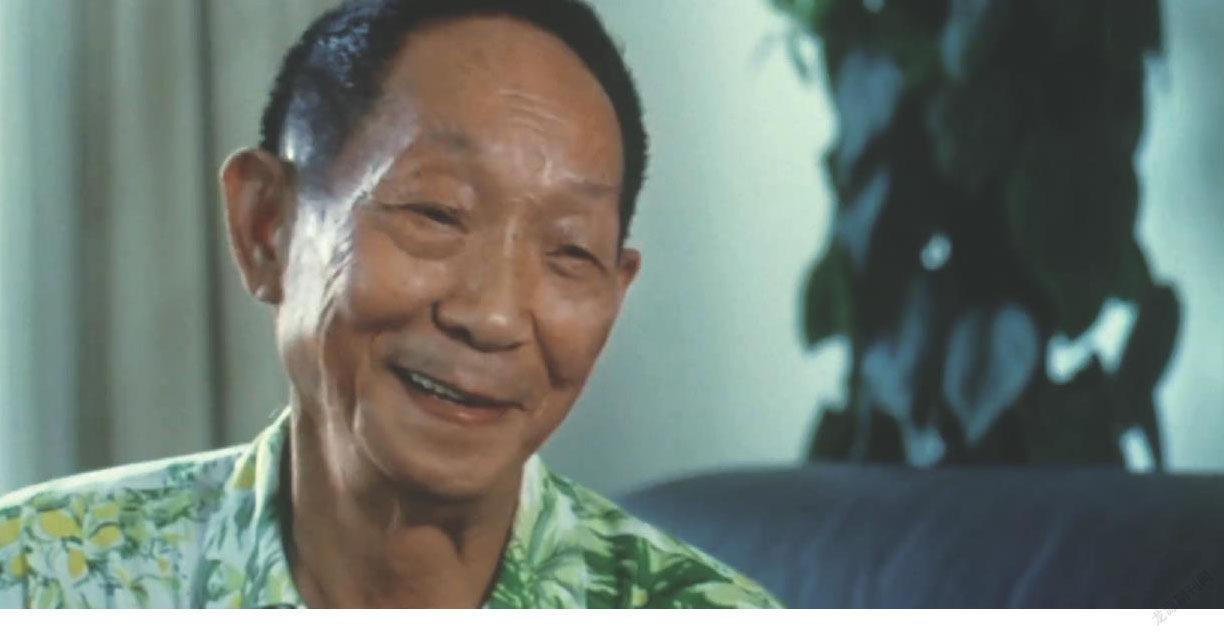

◉《袁隆平》

影片根据农业科学家袁隆平的真实事迹改编,艺术地再现了“杂交水稻之父”袁隆平从上世纪50年代到70年代进行杂交水稻"三系配套"研究并取得成功的风雨历程,体现了我国当代科学工作者热爱祖国、奉献人民的博大胸怀和锲而不舍、勇于拼搏的求索精神。

足 迹·光影刻盘

发现第一株野生杂交稻

和往常一样,袁隆平带着学生董婕一起巡查杂交水稻试验田。突然,他发现了一株明显高出周边一截的水稻,迅速跑过去,蹲下观察一番,兴奋地对董婕说:“赶紧数数有多少颗稻粒?”“230粒!”董婕回答。脸上露出孩子般笑容,袁隆平一边温柔地抚摸稻穗,一边似感慨又感叹:“真是个好妈妈。”董婕用她绑头发的红丝带缠在稻杆上作为标记,袁隆平发现了第一株高产野生杂交稻。这株野生杂交稻的发现,既是袁隆平杂交水稻研究的新起点,也是他爱情的见证和成功的象征。一粒种子改变世界,袁隆平以他对于中国和世界的贡献使他无愧于“科技伟人”之称号。他满怀信心地向世界宣稱,中国人不仅可以自己养活自己,更能为解决世界粮食问题作出巨大贡献。

亲自用体温催芽

一列火车缓缓抵近画面,镜头转向车厢内,一位农民坐在了袁隆平对面。他看着挺着大肚子的袁隆平和学生,担心地问:“你们怎么了,是得了血吸虫病吗?”袁隆平开玩笑地回答,“我们是‘怀孕’了,准备去海南生儿育女。”事实上,袁隆平和学生们怀着的是“稻种”。为了最大程度利用时间,他们在南开北往的火车上浸种,把珍贵的种子绑在腰上,利用体温催芽。为了解决中国人的粮食问题,伟大的科学家袁隆平和他的学生们像候鸟一样频繁迁徙,春长沙,秋南宁,冬海南,南北辗转,一年三地,不辞辛劳的奔波全都是为了给种子提供适当的环境。1973年,已逾不惑之年的袁隆平首次育成三系杂交水稻,成功将水稻产量从每亩300公斤提高到了每亩500公斤以上。

足 迹·记忆加载

★影片结尾,袁隆平院士亲自出镜表演,用流利的英文向外国记者介绍自己的两个梦想。袁隆平当时在片场身兼“演员”和“现场导演”,表现得毫不怯场。他还对他的台词提出了一点修改意见,并和饰演记者的外国演员全程用英语交谈。

★为了诠释出袁隆平的神韵,影片开机前,果靖霖每天选在太阳最毒辣的时候,穿着短裤在烈日下暴晒,生生把自己晒得非常黑。果靖霖还觉得袁隆平的笑非常有魅力,在表演时刻意模仿他的笑容。

★《袁隆平》获得了第13届中国电影华表奖优秀故事片、优秀男演员奖。

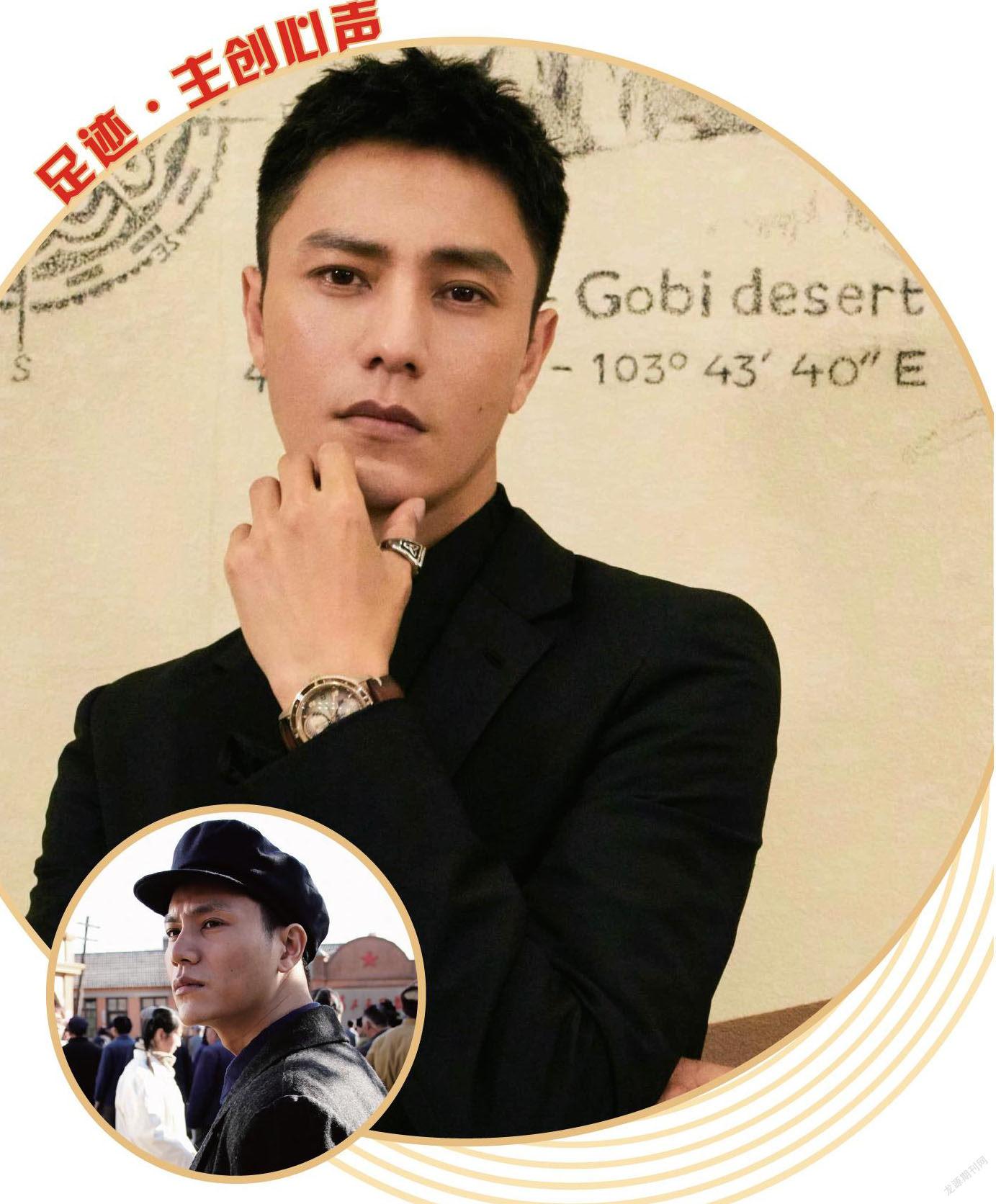

◎ 陈坤

《钱学森》中饰演钱学森

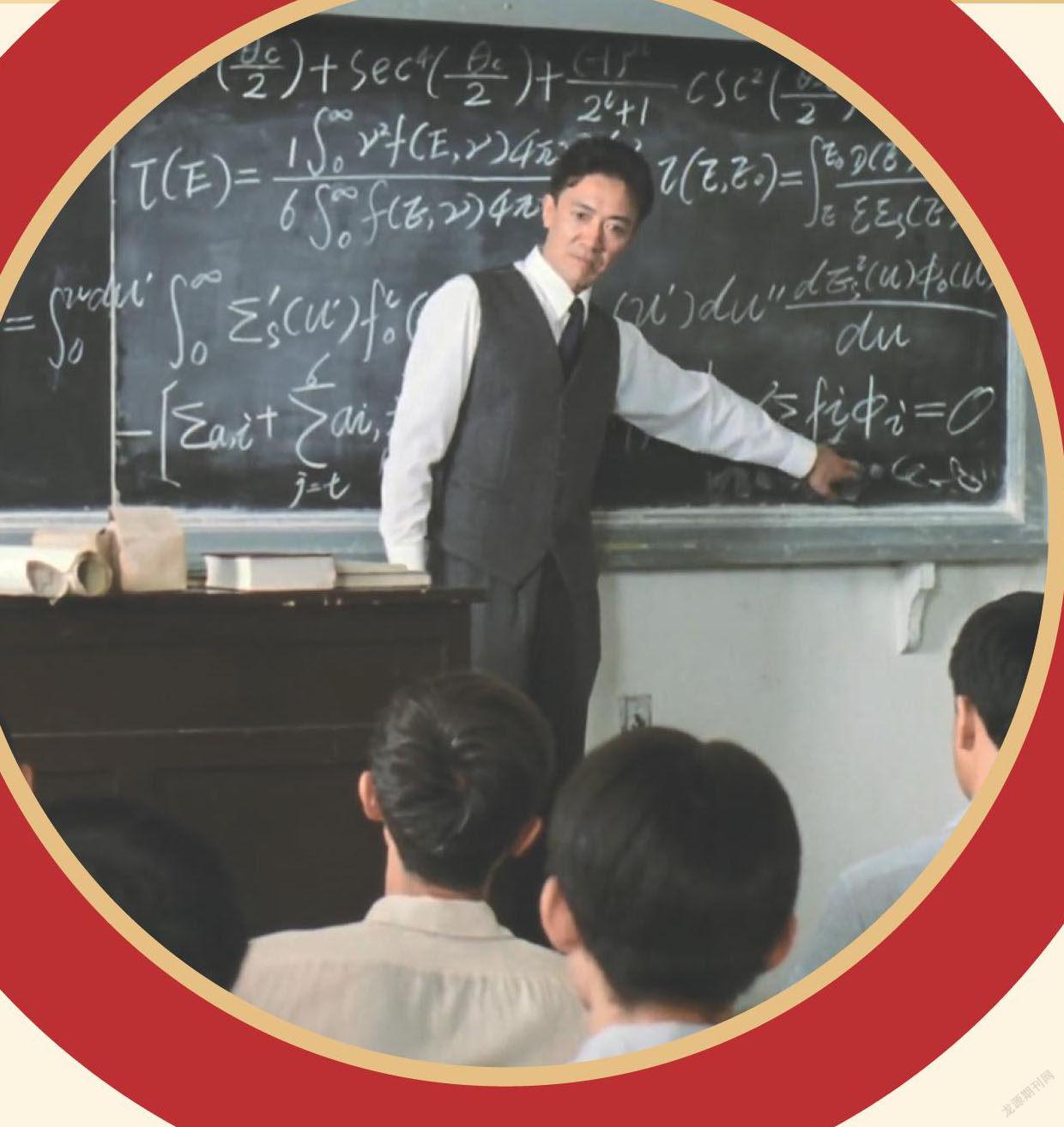

“我觉得钱学森先生是超级英雄,是我们普通人所不能理解的。他多才多艺,会弹钢琴,还会说一口流利的英语;他做所有事情都从容自若。美国次长问他,你回国能做什么,他淡定地说,回去种苹果也行;毛主席问我们什么时候能有导弹?他还是那个语调:我觉得要四年。钱学森回国后便一头扎在了大西北,一待就是几个月,杳无音信。只有看到报纸上刊登发射成功的消息,夫人蒋英才放下悬着的心。

诠释钱学森先生,我不仅要熟练地背出英文台词,还要写很多物理公式。我的英语台词都是自己说的,没有配音,物理公式更是要死记硬背,因为我实在没有物理细胞。我看了很多钱老的书和资料,其中有一本叫《工程控制论》。当时我看到书名就傻了,想这样的人怎么演啊。书看得越多,就感觉越难接近,一直处在游离徘徊的状态。幸运的是,钱永刚先生会给我讲一些钱老的生活习惯,我觉得他长相、动作、眼神都和他父亲很像,就模仿他。有一次我风衣扣忘了扣好,钱永刚先生走过来小声提醒我说:‘那个扣子,我爸爸从来都是扣好的。’

我出演《钱学森》完全是想把这样一位传奇人物的内心世界展现给大家,让观众了解钱老的高智商、高情商,以及他为国家做出的牺牲和卓越的贡献。我希望能带领大家走进钱老的内心,表达对他的尊重。”

◎ 果靖霖

《袁隆平》中饰演袁隆平

“惊悉袁隆平院士逝世的消息,我的内心无比沉痛,一个伟大的灵魂离我们而去了。这种感受,就像是失去了家人一样。一方面,我跟大家一样,都从内心深处崇拜这位可爱可敬又充满智慧的科学家;另一方面,我是大银幕上的袁隆平扮演者,因为这个角色,我后来跟袁老有了联系和交集。

诠释袁隆平,我始终是怀着敬畏之心去演的,被袁隆平院士脚踏实地做研究的崇高精神以及禾下乘凉梦的理想追求深深震撼。我以为民以食为天,普通人最关心的就是自己的菜篮子和饭碗。世界粮食组织曾说,50年后你们中国会成为全世界的包袱,中国人可能会被饿死,但我们出了个袁隆平先生,他可以站在所有人面前,告诉全世界说我们饿不死。他用我们的这方水土培育出杂交水稻,养活中国人乃至全世界的人,贡献太大了。他对土地的感情是我在表演的时候需要注意的。

当时拍摄影片时,我一度很不自信。袁老是一个极其生动的人,会说英语,小提琴也拿过武汉市第一。我还记得一个小故事:袁老有一天穿了一件新衬衫去上班,他的秘书见到他说:‘早上好。’袁老说你这话说的就不对了,你没见我穿新衬衫了吗?所以你应该说帅哥早上好。秘书连续三天用了相似的问候,袁老又跟秘书开玩笑说,‘我已经帅了3天,你应该叫资深帅哥早上好。’那时他已经80岁了。袁先生幽默风趣的生活态度,也是我诠释角色的生动素材。袁老的逝世,对于我来说,真的是一个忧伤的五月。能演袁隆平,是我的造化。袁隆平让中国人懂得永远要把命运掌握在自己的手里。”

足 迹·链 接

★《邓稼先》★

影片讲述了我国核武器科技事业的重要奠基人邓稼先隐姓埋名30多年,排除种种困难,潜心研制出我国第一颗原子弹、氢弹的艰辛历程。在大西北代号“九院”的秘密科研室里,邓稼先为制定核试验的理论方案独具慧眼屡闯科学盲区而披肝沥胆;又在飞沙走石的戈壁滩核试验场上独自冒险踏进死亡之地而义无反顾,直到他生命悲壮地“亮”出了最后的一线光辉,如此隐姓埋名、无私无畏地奋斗了28年,以中国人自力更生的志气和在科学探索上主体创新的智慧,一步步攀登上了世界科学之高峰,为我国国防事业铸起了钢铁核盾。

★《钱学森》★

影片按照人物的时间轴展开叙述,再现了钱学森冲破重重阻挠回到祖国的艰难历程和为我国“两弹一星”事业作出的卓越贡献,展示了钱学森矢志不渝的爱国情怀、彪炳史册的丰功伟绩和德馨品高的大家风范。

★《蒋筑英》★

《蒋筑英》再现为新中国四个现代化事业无限奉献而积劳成疾,最终不幸客死他乡的著名光电专家蒋筑英的感人事迹,真实地反映了知識分子的优秀代表蒋筑英的思想、工作和生活,表现了他对科研事业的敬业与执着。蒋筑英死后被追认为中国共产党党员,是一代中年科技工作者的典范。

★《黄大年》★

影片通过对著名科学家黄大年不忘初心、至诚报国感人事迹的描写,讴歌了改革开放给我国科技事业带来的巨大变化,塑造了新一代科技工作者的英雄形象,展现了以黄大年同志为代表的科技工作者赤诚的爱国情怀和忘我的奋斗精神。