功在千秋惠泽后世

隽晖

从两千多年前的陶制下水道到九百年前的福寿沟,从苏州的双棋盘格局到赣州古城的分区排水,古代的这些城市排水系统表现出劳动人民高超的智慧。

每逢雨季,我国不少城市会遭受城市内涝困扰。如何更好地建设城市排水设施,减少洪涝灾害对城市的影响,总会成为人们讨论的热门话题。

城市排水系统是城市水资源利用体系的重要部分,也是城市发展规划的重要环节,被视为“城市的心脏”。古人在这方面进行了有益的探索,为我们提供了宝贵经验,一些古代排水系统的设计建造为我们当代的城市建设提供了有益的启示。

古人的城市治水理念

古人建城喜欢择水而居,在取水方便、便利生活的同时,又经常会受到水患困扰。因而,古人很早就意识到城市排水与生活环境的联系,并从有利于人们身体健康的卫生角度对排水系统进行科学设计,创造出各种排水设施,与城市规划相结合,形成保护城市不受洪涝灾害侵扰的排水屏障。

战国时期的《考工记》记载:“窦,其崇三尺。”这里的“窦”是古代对下水道的称谓之一,另外还有沟、渎、石渠、砖墁等名称。此记载表明当时的下水道高度已达到“三尺”,相当宽阔了。《左传》记载:“土厚水深,居之不疾,有汾浍以流其恶。”这里的“恶”指污水,可见当时人们已发现积存污水可致人生病,于是开凿沟渠疏导、排除污水,以保障健康不受影响。这种理念在宋代《养生类纂》中有更明确的记载,如其中引《鲁班宅经》“厅前天井停水不出主病患”,又引《琐碎录》“沟渠通浚,屋宇洁净无秽气,不生瘟疫病”。这说明古人对污水处理和排水设计,是遵循卫生学原则、以维护健康为宗旨的。

防洪排污结合,优化人居环境,维护身体健康,是贯穿中国古代城市发展史的综合治水理念。古人通过合理的空間布局,实现城市供排水系统在交通航运、防洪排涝、防范火灾、军事防御和景观营造等多方面的综合功能,使人、水、城得以和谐共生。这一理念也在很多古城遗址中得到印证,体现了城市排水系统科学布局的重要意义。

排水管道的应用智慧

在我国古代很早就出现了形式多样的排水设施,排水管道所用的材料也有多种,有的用陶管铺设,有的用石块或砖块砌成。在4000年前的龙山文化遗址中已有排水管出现,二里头、殷墟等古代遗址中也发现过陶质水管。近几年,在陕西西安、江苏扬州和山东青岛等地,又先后发现了秦代陶质下水道和唐代排水沟。这说明中华民族的先民很早就掌握了排水原理并应用于生活。

据史书记载,秦始皇在修建阿房宫时已设有排水系统。2006年,在陕西西安西郊阿房宫遗址附近出土了2000多年前的排水管道,管道为陶质,节长58厘米,外表刻有绳纹,内壁为麻点纹,一头粗一头细,大小套装,分为3组,呈“品”字形排列,东西长78米,南北长10米。另有一处长18米,南北走向。排水管道内的层层淤土表明此处管道沿用了很长时间,从其规模和烧制的整体弯头可以看出当时的技术水平是相当高的。另外还有一种秦代陶质下水道,下方上尖,呈五角形,管长68厘米,通高46厘米,宽43厘米,管壁厚7厘米。这种设计比方形更容易化解路面压力,从而加强其承受力,大大提高了下水道的力学强度,表明那时的劳动人民已经懂得一些力学原理。

陶质下水管道并非西安独有。2019年11月,山东省文物考古研究院、青岛市文物保护考古研究所组成联合考古队在对青岛琅琊台遗址进行考古发掘,发现3排2000多年前的陶水管,与西安发现的秦代下水道相似。这说明在2000多年前,陶质下水道已经在城市排水工程中被普遍应用。

排水沟也是城市排水系统的重要部分。在唐代,砖砌的排水暗沟已经出现在城市排水系统中。唐代经济发达,城市建设较前代更加进步,都城长安的城市规划及卫生设施水平,当时在世界上都是领先的。长安城区根据功能划分各个城市区间,排水设施完善,不仅在街道两侧栽种树木以保持水土,还普遍建有排水沟。考古工作者在长安古城朱雀街发掘出了宽3.3米、深2.3米的排水沟,又在东西两市的巷道下面发现了砖砌的排水暗沟,流水通过这些暗沟通向大街两侧的明沟,然后排出城外。

古城扬州也曾发现唐代的排水沟,此沟开挖于地面以下约4.5米深的沙土层,沟长约35米,沟口宽约2米,底宽1.75米,深度为1.5米。由于沙土松散,具有流动性,在沙土层挖这么大规模的排水沟是很困难的,一不小心就会塌方。古人在挖水沟时,两侧以杉木板作为驳岸,板外以楠木桩打入地下进行固定,从而对排水沟进行加固,起到保护作用。在扬州还发现了圆券顶长条隧道形式的水涵洞,其建筑规模和形式类似于一座小城门,宽1.8米,高2.2米,残长12米,比今天扬州的下水道都要宽大。这些排水沟明暗结合,互相连通,形成贯穿整个城市的水系网络,不仅在发生洪涝灾害时能够及时排水,还优化了城市环境。

2021年5月,在云南省宁洱县磨黑镇发现一段长20余米的地下石砌涵洞,券顶由青砖砌筑,条石、青砖规格统一,排列整齐有序,结构严密,保存较为完好。经勘察分析,此涵洞为磨黑镇主要排水系统的一部分,大约建于清末至民国时期,至今仍在沿用。

涵洞、排水沟、下水道在古代城市发展中延续千年,对城市防洪起到了重要作用,虽然原始却有效,体现出劳动人民的生存智慧。

排水系统的配套与合理规划

值得注意的是,古人所建造的城市排水系统,不是孤立存在的,而是依托城市的整体规划,充分考虑自然因素,重视对城区自然水系的系统性利用,因势利导,合理布局,形成一套完整的城市生态水系。苏州的水陆双棋盘式格局和赣州的福寿沟就是古代城市排水系统的典范。

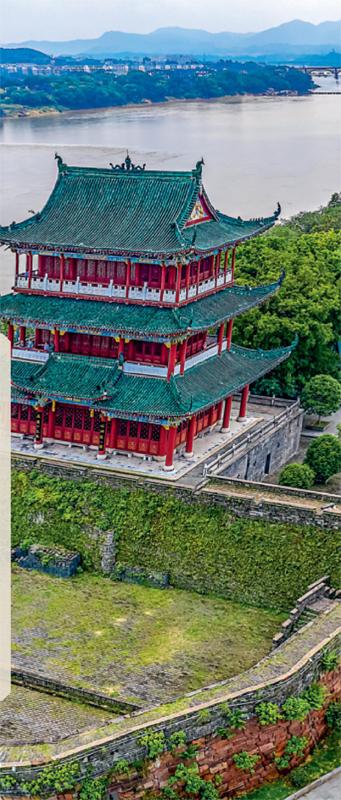

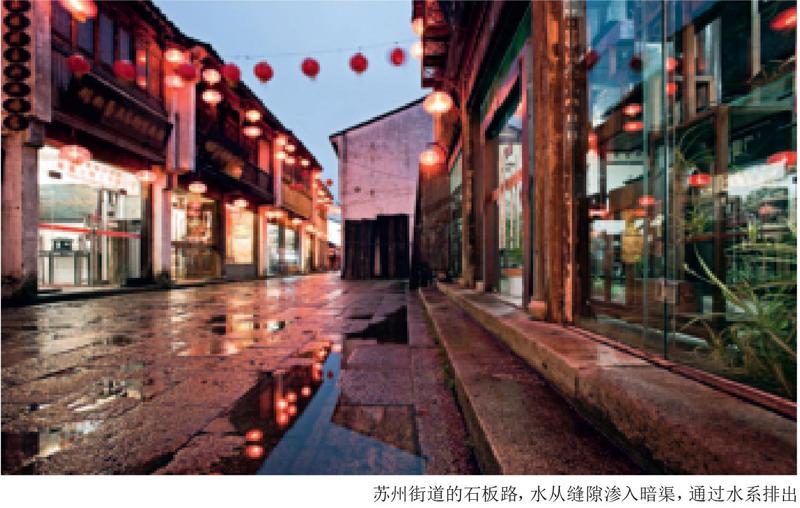

苏州是我国也是世界最早进行水系规划的城市,其水陆双棋盘格局经过2500余年的沧桑,依旧被较完整地保存。公元前514年,伍子胥“相土尝水,象天法地”,建造苏州古城。经过长期的探索,苏州形成了一套因地制宜、自成体系的防洪排涝系统。太湖水从西南阊门、盘门流入苏州,供城内居民用水,然后通过城内棋盘形纵横交错的河道贯穿市区,再经过葑门、娄门和齐门出城而去。苏州的城门分为水门和陆门,分别设有闸门,通过水闸开关调节水的流量。平时,连接外部河道的水门是打开的,可以引水入城,保障城市的供水;遇到洪水侵袭或军事防御需要,水门就会关闭以抵御洪水和外敌。苏州还在街道石板路下设有沟渠,水通过石板缝隙流到地下沟渠,然后排入小河,进入纵横交错的河网,借助地势,向东通过水门排出城市。苏州这种水陆棋盘式城市排水系统兼具军事防御、供水排水、防洪防涝、交通运输等功能,至今还基本保留着原貌,这在世界城市史上也是极为罕见的,具有很高的历史研究价值。

与苏州棋盘模式略有不同,赣州采取了分区排水的原则。北宋熙宁年间,刘彝出任江西赣州知州,修建了著名的“福寿沟”。福寿沟是根据赣州街道布局和地形特点,采取分区排水的原则,建成的两个排水干道系统,因两条沟的走向形似篆体的“福”“寿”二字而得名。整个系统分为福沟和寿沟两大部分,主沟总长达12.6公里,设有6个出水口,3个出口水的水排入章江,3个出水口的水排入贡江。福寿沟是借助地势挖掘而成,采用明沟与暗渠相结合的方式与城区池塘相通。赣州城区池塘曾多达108个,形成容量很大的蓄水库,以调节水量,减少下水道溢流,减少街道淹没的面积,为排洪赢得时间。城区周围建立起坚固的城墙作为堤防,城墙下面设12个水窗。城外水位低于水窗时,水窗打开,排水入江;城外水位高于水窗时,水窗会借助水的压力自然关闭,阻止洪水入城。这是一套非常智慧的排水系统,“旁支横络”“纵横行曲,条贯井然”的排水网络,主次分明、排蓄结合,对改善城区环境卫生、居住条件起了重要作用。三面临江的赣州城900多年来免遭洪涝灾害,福寿沟功不可没,至今其还在赣州城市排水中发挥作用。

2019年,宋代地下排水系统博物馆—福寿沟博物馆在赣州建成,通过图片、文字及多媒体等技术手段,对福寿沟的修建背景、结构组成、建造技艺、科学原理进行了全方位展示,为当代城市水系规划提供参考和借鉴。

明清时期的北京城参照唐代长安城进行规划,下水道工程宏大,多用砖石砌成,管径粗达数尺,通过人工河与城市水系相通。同时,北京城注重城市绿化,通过园林建设优化环境,涵养水源,分流积水,形成了完备而实用的城市排水生态系统。这在当时来说是十分先进的“卫生工程”。

古人在城市排水防洪方面表现出高超的智慧,他们的经验给今人以有益的启示,值得我们学习和推广,可谓“功在千秋,惠泽后世”。

如今,我们的城市发展日益加速,在拓展城市空间的同时,借鉴古代的治水理念和建设成果,把城市排水系统纳入城市规划的重点,从微观到宏观,全方位、系统化、科学化地营造城市水循环生态系统是十分必要的。只有加强城市排水系统的建设,放眼未来,长远规划,科学设计,防患于未然,才能让城市远离洪涝灾害,打造和谐宜居的健康城市生存空间。