面相、阐释与实践:近代“迷信”话语的三次建构(1900—1937)

黄 昆

“迷信”一词常见于古典文献中,但盲目、非理性的内涵指涉,则是晚清时期由日本传入,最初被知识分子用于申斥神鬼和宗教领域,随后延伸至与理性精神相悖离的心理活动和社会现象。五四时期,科学主义渐成社会主流思潮,而“迷信”将儒教涵盖于内,并与“封建”一词时常连用,成为阻碍社会进化的代名词,在意识领域与“科学”形成尖锐对立。1920年代中期,随着国民革命的兴起,“迷信”沦为科学主义和民族主义话语共同斥责的对象,被视为构建现代民族国家的重要阻碍。由此可见,近代“迷信”话语不是一次建构完成,而是与本土特定时代诉求相契合,经历了一个概念谱系的多次演变历程,并与最初的外来语境渐行渐远,逐渐成为近代中国为数不多的时势话语之一。

目前,学界对“迷信”一词的起源与演变做了一定程度的梳理,在关注知识分子对该词汇给予建构意义的同时,亦充分考虑了国家权力对“迷信”话语的多场景运用。(1)代表性成果有沈洁:《“反迷信”话语及其现代起源》,《史林》2006年第2期;沈洁:《反对迷信与民间信仰的现代形态——兼读杜赞奇“从民族国家拯救历史”》,《社会科学》2008年第9期;宋红娟:《“迷信”概念在中国现代早期的发生学研究》,《北京大学研究生学志》2008年第4期;徐志伟:《一种“他者化”的话语建构与制度实践——对清季至民国“反迷信”运动的再认识》,《学术月刊》2009年第7期;陈玉芳:《“迷信”观念于清末民初之变迁》,《东亚观念史集刊》2012年第2期;罗检秋:《清末民初宗教迷信话语的形成》,《河北学刊》2013年第5期;黄克武:《“迷信”观念的起源与演变:五四科学观的再反省》,《东亚观念史集刊》2015年第9期。但仍有一些问题亟待厘清,如“迷信”话语历经多次建构,表现出怎样的建构脉络与时代特征?“迷信”和“科学”皆是汉语固有词汇,但其现代意义是外来赋予的,在本土化建构过程中,它们的对应关系经历了怎样的转变?“迷信”话语的多次建构,折射出了清末民初启蒙思想的演变轨迹,这种观念的冲突在“迷信”话语的建构历程中又如何展现?本文旨在对这些问题做出回应,有的是对学界既有成果的修正和补充,有的则是对相关问题的拓展与深化,以期丰富对该问题的现有认识。

一、“迷信”话语的时代建构与社会传播

现代意义上的“迷信”一词是科学主义话语建构的产物,衡量某种心理活动或社会现象是否迷信,应以能否通过科学知识和科学方法对其进行阐释和证明为依据。有学者提出,“迷信”一词的现代含义来源于日本,是指“同理性主义相悖的信仰世界及心理状态,并不是后来成为的对大众宗教信仰及其仪式实践的专指,它所指向的意义同日后的‘迷信’一词成为精英主义专门针对民众精神世界的申斥尚未类同”(2)沈洁:《“反迷信”话语及其现代起源》,《史林》2006年第2期。。“迷信”一词传入伊始,就开启了具象化的历程,最初与“宗教”联系颇为紧密。1888年,《申报》刊载这样一则报道,称印度“昔时无论何人,凡男子先死者,女子必殉葬。今幸恶习已除,而守寡依然如故,大抵迷信宗教故也”(3)《时事新报纪》,《申报》1888年7月27日,第2版。。总体来看,19世纪末的“迷信”一词仅在少数文献中零星出现,且多与“宗教”连用,即使是《申报》这样创办早、影响大和受众广的中文报纸,“迷信”一词的再次出现也已至清末新政时期。在20世纪初,“迷信”逐渐成为各大报刊竞相逐用的时髦语词,与“自强”“进化”和“保种”等词广泛记录于各种文献中。值得注意的是,为何最初指向不明、语义含混的“迷信”一词,此后却与这类主题鲜明、词义确切的词汇经历了迥然相异的关注趋势,并在如今仍被高频使用?

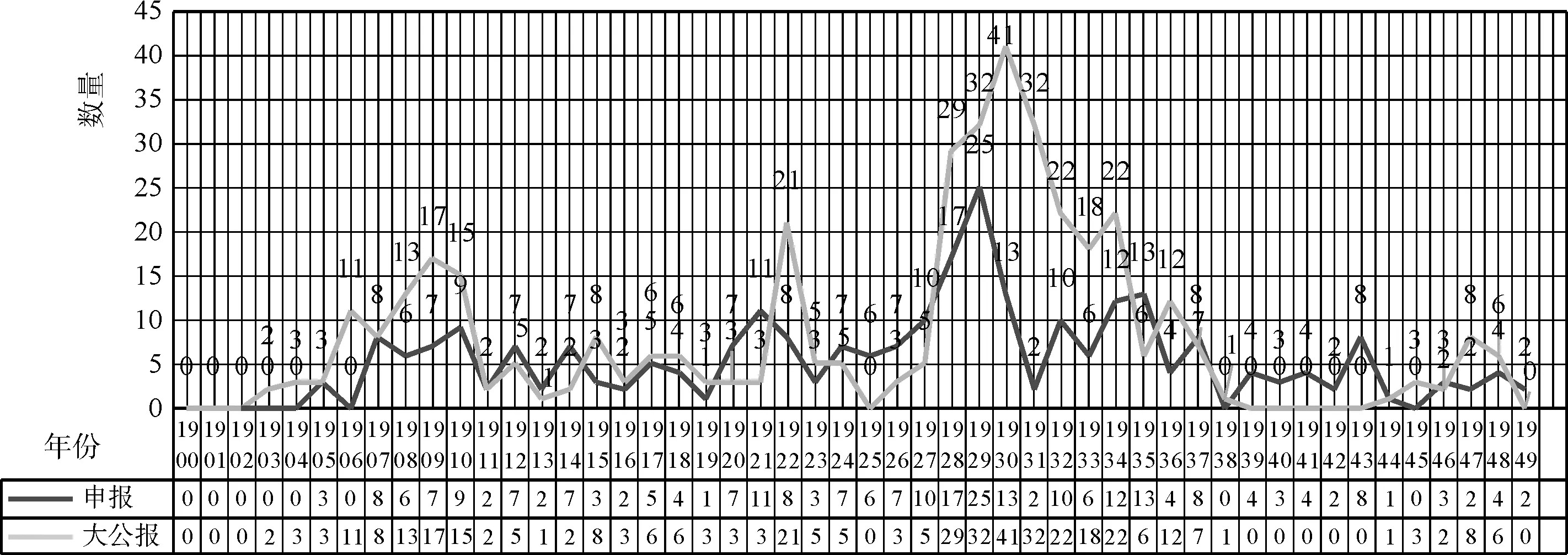

相对于以上主题鲜明和语义清晰的词汇,“迷信”一词在最初的时代语境中并不为多数知识分子理解,更遑论国人对其形成基本认知,其非理性的内涵阐释和面相指涉皆有待建构。换言之,“迷信”话语之所以多次为社会舆论高度关注,缘于其建构过程的回旋反复,直至其内涵和外延最终嵌入中国人的思维意识和语言表达中,这一建构历程才基本结束,而社会舆论的关注度也逐渐趋于沉寂。就此意义而言,“迷信”话语的建构历程是社会舆论高度聚焦的过程,亦是从精英化到平民化的社会传播过程。“迷信”话语主要依赖于报刊媒介进行传播,而《申报》和《大公报》作为近代中国舆论场上影响力最大的两份报纸,对20世纪上半叶的社会动态均有较为及时、完整的报道。通过检索《爱如生晚清民国大报库》为检索工具,对两大报纸中以“迷信”为主题的报道进行检索,将其数据进行图表化处理,如图1所示,发现该词被两大报纸的关注趋势大体一致。从图中可以看出,在20世纪上半叶,《申报》和《大公报》以“迷信”为主题的报道一共出现了三次较为明显的上升趋势,形成了三个峰值,在时段上分别对应为清末新政时期、五四时期和南京国民政府初期。

图1 1990—1949年《申报》《大公报》中以“迷信”为标题的报道数量

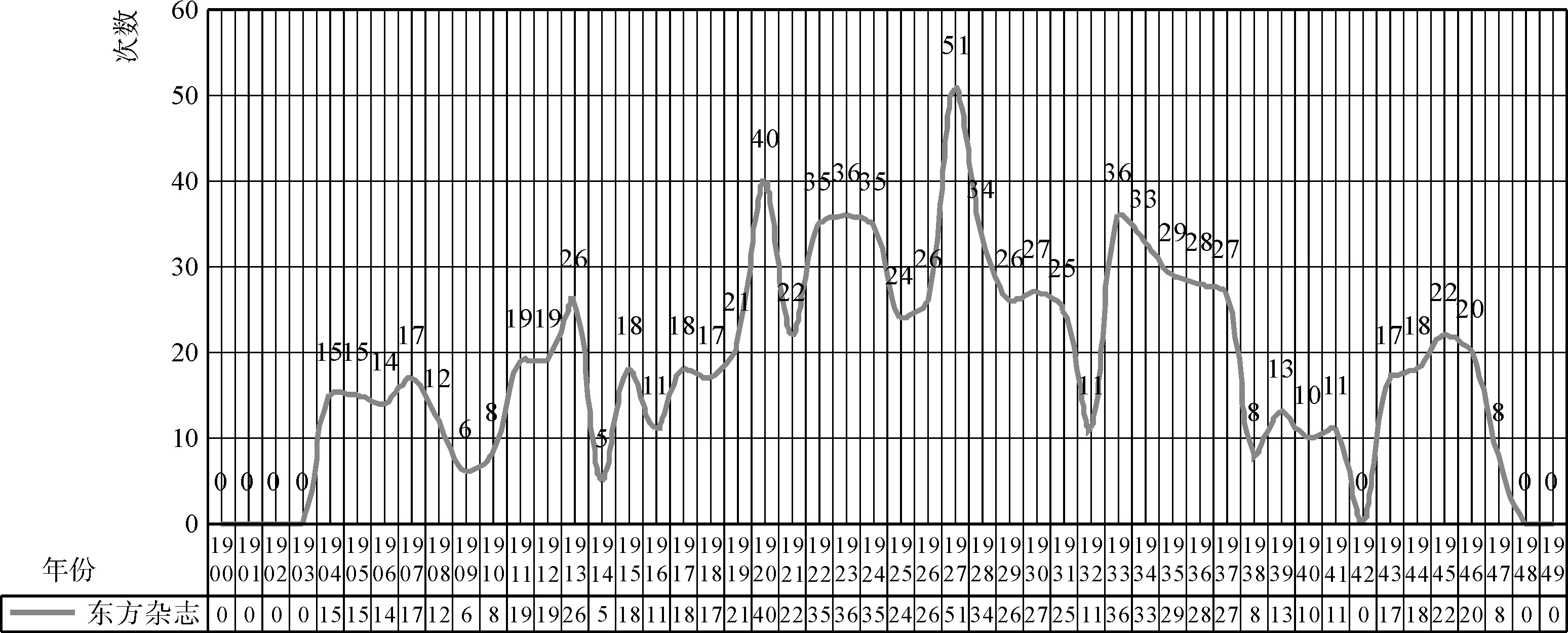

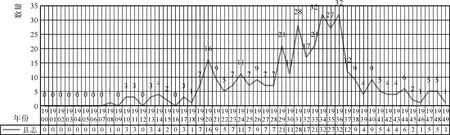

《东方杂志》创刊于1904年,对20世纪上半叶的舆论动态进行了及时捕捉和深度解析,享有“传世文章最富”“历史的忠实记录者”等盛誉。令人惊奇的是,通过对《东方杂志》数据库中以“迷信”为关键词进行检索,发现1900—1949年“迷信”一词在图中的趋势(如图2所示)与图1大致相同。如果说报刊是近代舆论传播的主要媒介和思想启蒙的重要阵地,反映了“迷信”话语的建构脉络,但尚不足以对该词的传播效应给予充分反映,那么各地保留下来的县志文献将有益于对该问题进行补充说明。不同于报刊舆论中趋新知识分子充任“迷信”话语的传播主体,民国时期有相当部分的传统知识分子参与了本地的县志编纂,他们不仅忠实记录了“迷信”话语在当地的传播概况,还夹议了自身对“迷信”“科学”“宗教”和“儒学”等概念的诸种见解。以《爱如生数据库·中国方志库》收藏的20世纪上半叶的县志文本为例,发现含有“迷信”一词的县志占半数以上,并且几乎所有省份的县志中皆能检索出该词汇。按照县志编纂的时序,对含有“迷信”一词的县志数量进行图表化处理,发现图3的走向趋势与图1、图2大致相似。

图2 1900—1949年《东方杂志》中“迷信”一词出现的次数

图3 1900—1949年出现“迷信”一词的县志数量

通过对上述三图的观察可知,不同于近代一些主体鲜明、语义确切的时势词汇,“迷信”一词在图中不是呈现为一条由高到低和起伏不大的折线,而是总趋势由低到高,形成了三个明显的峰值。这说明“迷信”话语大致经历了三次建构,而1900—1937年应是“迷信”话语建构的主要时段,此后的频次虽略有起伏,但整体呈下降趋势,亦说明该话语至此已基本定型。从对应的历史时段来看,“迷信”话语的兴起肇始于晚清时期,但此时仅局限于少数知识分子的语言表达中,并未在社会上形成较大的传播效应。五四时期的县志文献中大量出现“迷信”一词,表明这一时期“迷信”的内涵和外延已经渐为多数知识分子熟悉,并在各地得到了一定程度的传播。南京国民政府初期,随着国家权力的干预,疾风骤雨式的“反迷信”运动在各地席卷开来,“迷信”话语获得了空前的传播效应,最终嵌入民众的思维意识中,成为人们语言表达的一部分。由此可见,近代“迷信”话语的建构经历了一个由浅入深、层层递进的过程,并以建构主体为信息传播源,由近及远向不同阶层进行扩散,最终生成为一种普及性的社会话语。

二、“迷信”话语的建构主体与时代特征

近代“迷信”话语的最终生成历经三次社会建构,从上文图中亦可窥见。该话语的建构主体不是一成不变,而是经历了一个由小到大的变化过程,这也符合话语建构与传播的一般性规律。清末新政时期,“迷信”话语的建构主体主要由梁启超、严复等少数启蒙思想家充任,而《新民丛报》在“迷信”话语的传播中扮演重要角色。由于时代的局限,这一时期的启蒙思想家虽然对“迷信”的内涵和外延进行了颇有学理性的论述,但多数知识分子并未在此基础上给予更深层次的阐释,而是在启蒙思想家的认知基础上,对“迷信”的诸多面相给予细致介绍。由于在1900—1912年具有全国影响力的报纸极少,《申报》《大公报》和《顺天时报》是这一时期为数不多能反映社会舆情的传播媒介。如图4所示,通过对三大报纸中以“迷信”为标题的文章类别进行统计,发现这一时期的知识分子多倾向于对“迷信”面相的揭示,宗教、神鬼、卜筮、命相、星占和风水等非理性信仰现象成为“迷信”话语的主要斥责对象,这类文章在总数中所占比例最高。(4)“迷信面相”以侧重介绍迷信组织、迷信活动和迷信心理为主的言论;“迷信阐释”是从知识和经验层面对迷信现象和迷信危害进行阐释和劝诫的言论;“禁止迷信”指政府或民间组织开展反迷信的实践活动。

图4 1900—1912年以“迷信”为标题的文章类别

近代思想启蒙是一个波浪式的递进过程,清末新政时期的“迷信”话语由启蒙思想家向知识分子阶层扩散,再由知识分子阶层向普通民众进行传播。由于这一时期的多数知识分子对“迷信”的学理性认知尚显不足,对“迷信”的相关阐释夹杂各种目的论与命定论于其中,最终使民众大致了解何者为“迷信”,却不知何为“迷信”。在他们看来,“迷信”仅仅是风水、卜筮、命相和鬼神的统称而已。从“禁止迷信”的文章数量来看,这一时期的有关报道极为少见,政府虽然构成取缔迷信活动的行为主体,但知识分子阶层的“迷信”话语显然未被官方完全接受,传统时代的“靡费”和“风化”话语仍发挥支配性作用。(5)《破除迷信之示谕》,《北洋官报》1908年第1845期,第9-10页。不可否认,清末新政时期的启蒙思想家对“科学”话语已有一定程度的认识,以科学知识和方法批判“迷信”,在他们的话语体系中并不鲜见,只是并未被大多数知识分子理解。这也与长久以来“科学”主要指代“科举”和“分科之学”,词义的混淆加深了他们对近代“科学”内涵的理解难度。(6)金观涛、刘青峰:《观念史研究——中国现代重要政治术语的形成》,中国法律出版社,2009年,第342页。自辛亥革命以后,随着一批有志青年赴海外留学,这让他们对“科学”的奥义有了更深层次的理解,科学主义精神正是萌发于此。(7)黄翠红:《任鸿隽与近代中国“科学救国”思潮》,《西北师大学报(社会科学版)》2014年第5期。五四时期,科学主义思潮的传播加深了人们对“迷信”的认知,其话语在这一时期得到了更为深入的阐释。

如图5所示,通过对各大主流报纸刊载的“迷信”文章的类别观察可知,1919—1922年对“迷信阐释”类文章的比重较清末新政时期显著增加,说明这一时期的知识分子侧重对“迷信”的学理进行建构和阐发。从这一时期的文章总数来看,有关“迷信”的文章数量已经远超清末新政时期,表明“迷信”话语已在知识分子群体中得到了广泛传播。值得注意的是,由于清末新政时期的“迷信阐释”类文章较少,并且知识分子的“迷信”观念多受启蒙思想家的影响,因而在认知上表现出一致性。而五四时期的知识分子对“迷信”观念的认知出现了分裂,以陈独秀为代表的“五四”激进派对“迷信”话语进行了重新建构,另一部分知识分子则延续了前一阶段的阐释路径。这展现了社会转型期知识分子群体的思想冲突和意识纠葛,反映了“迷信”话语的建构主体已由启蒙思想家向知识分子群体进行转变。从“禁止迷信”类的文章数量来看,这一时期有关禁止迷信的报道急剧减少,这可能缘于清民鼎革。一方面,传统时代的“淫祀”话语解体,地方政府失去了“神道设教”的宣化目的,并且民国政府多次申明对宗教信仰自由的保护;另一方面,“五四”激进派的“科学”观念尚未被当局接纳,对待民间神道信仰,地方政府缺少“反迷信”的政治诉求,因此形成了对民间神灵信仰的特殊宽容期。

图5 1919—1922年以“迷信”为标题的文章类别

1920年代中期,随着国民革命的兴起,国民党高扬科学主义和民族主义旗帜,以构建现代民族国家为宣传话语,“反迷信”成为国民党践行自身政治理念的良好实践。故而,在北伐时期,大规模的毁庙运动席卷各地。不同于前两个时期,这一时期“迷信”话语的建构主体已由知识分子群体向国民党进行转变。1928年10月,南京国民政府内政部颁布《神祠存废标准》(下文简称《标准》),以此为政策调整的标志,国民党对“迷信”话语的建构分为前后两个不同的时期,但“反迷信”政策在南京国民政府时期仍被长期执行。如图6所示,这一时期“迷信阐释”类文章的数量急剧减少,社会舆论多聚焦政府对迷信活动的取缔,国民党对“迷信”话语的建构与实践也始终围绕科学主义和民族主义的精神内核而展开。诚如《标准》所言:“我最优秀之神农华胄,若犹日日乞灵于泥塑木雕之前,以锢蔽其聪明,贻笑于世界,而欲与列强争最后之胜利,谋民族永久之生存,抑亦难矣。”(8)中国历史第二档案馆编:《中华民国史档案资料汇编·第5辑》第1编《文化》,江苏古籍出版社,1994年,第495-506页。直至抗日战争全面爆发,由国民党地方党部主导的“反迷信”活动才逐渐趋于沉寂。

图6 1927—1931年以“迷信”为标题的文章类别

三、“迷信”话语的时代递变与语境转换

今天学界对“迷信”语义的界定已经较为确切。《汉语大词典》将“迷信”定义为“信仰神仙鬼怪或泛指盲目的信仰崇拜”(9)汉语大词典编辑委员会:《汉语大词典》第6卷,汉语大词典出版社,1993年,第847页。。《辞海》的解释与之类似,认为“迷信”一般是指“相信星占、卜筮、风水、命相、鬼神等愚昧思想或泛指盲目的信仰崇拜”(10)辞海编辑委员会:《辞海》,上海辞书出版社,1999年,第2982页。。这实际上规定了“迷信”的内涵是盲目或非理性的,外延通常与鬼神、命理和祸福等信仰观念有关。在20世纪初,《新民丛报》对“迷信”话语的传播发挥重要作用,其中一篇题为《无神无灵魂说之是非如何》的译文对“迷信”有如下介绍:

晚近以来,耶教东渐,鼓吹古代犹太荒诞无稽之说者渐众,百般之迷信遂传播于下层社会。愚夫愚妇不解真理,漫以耶教为文明之宗教而轻率信之,不知耶教者与科学之进步相逆,科学日盛,耶教日微,大势所趋。(11)井上哲次郎:《无神无灵魂说之是非如何》,内明译,《新民丛报》1903年第38—39期,第117页。

从这段材料中可以看出,“迷信”一词传入之初就带有盲目、非理性的贬义色彩。启蒙思想家之所以对宗教进行申斥,缘于其与神鬼崇拜拥有共性,认为“迷信”盛行于各国,只不过西方人迷信耶教,日本人迷信佛教,而中国人迷信各种鬼神而已。(12)医俗道人:《论中国社会的腐败》,《杭州白话报》1903年第6期,第10页。通过对这一时期的文献进行后梳理发现,“迷信”最初指涉宗教、鬼神颇多,其后包括卜筮、命相、星占和风水等方面。“迷信”一词传入伊始,就与国家命运产生了勾连。《绍兴白话报》上的一篇题为《不除迷信何以开民智》的文章,从阻碍国家进步的角度对“迷信”给予痛陈;(13)《不除迷信何以开民智》,《绍兴白话报》1900年第113期,第1页。科尔沁郡王棍楚克苏隆曾条陈自强办法,将“取缔宗教以袪迷信”作为重要内容。(14)《清实录》第60册第27卷“宣统元年十二月上”,中华书局,2008年,第63343页。随着新政的推展,改变皇权专制制度成为立宪派和革命派的共同政治目标,“迷信”自然成为启蒙思想家攻击专制制度的话语利器。他们认为,“迷信”是专制制度生存的土壤,崇尚迷信是国家衰亡的祸源和迈向文明的阻碍,印度崇尚迷信而亡国,俄国因固守皇权专制而一蹶不振,二者均是“迷信”话语针砭的负面典型。(15)《俄人迷信之一斑》,《时报》1904年10月27日,第3版。

中国皇权专制制度历史悠久,历代君主都宣扬受命于天,神权思想固化于统治阶级的思维意识中,对他们的迷信行为给予申斥,成为这一时期抨击皇权专制的重要舆论面相。(16)《藩司迷信神权》,《申报》1908年6月18日,第12页。“迷信”最先与宗教和鬼神产生关联,缘于二者与神权关联密切,而这也反映了近代中国的思想启蒙始终将国家作为核心关照,此后“迷信”的指涉对象又扩展至卜筮、命相、星占和风水等与民众生活相关的诸多领域。启蒙思想家对“迷信”现象的申斥,具有较深层次的学理性,他们的眼光聚焦上层建筑,并能通过“科学”话语对“迷信”进行深层次的阐释,主张兴办教育以启迪民智,这在梁启超、严复等人的著述中不难窥见。《东方杂志》刊载的一篇题为《论革除迷信鬼神之法》的文章就体现了启蒙思想家的这种现实关怀。(17)《论革除迷信鬼神之法》,《东方杂志》1905年第4期,第87-90页。当“迷信”话语从启蒙思想家扩展至知识分子阶层,“迷信”的指涉对象更为多元,关照眼光也从上层建筑下移至普通民众,呈现明显的简单化倾向,不仅学理性欠缺,甚至论述本身就含有浓厚的“迷信”色彩。因此,对普通民众而言,该话语实际是传统时代知识分子对“愚民”申斥的延续,思想启蒙的意义在此时并未得到凸显。(18)《迷信被抢》,《安徽俗话报》1908年第5期,第5页。

随着时局的转换与思潮的涌动,1920年代初期,“五四”激进派开始成为启蒙舞台的中心人物。他们深知,“凡此无常识之思惟,无理由之信仰,欲根治之,厥维科学”(19)陈独秀:《敬告青年》,《陈独秀文集》第1卷,人民出版社,2011年,第96页。,故而高扬“科学”旗帜。也正是在这一时期,“科学”精神得到了最为全面和深刻的阐释。虽然“科学”在清末新政时期就为启蒙思想家时常论及,但五四时期的“科学”话语不是前一时期的简单重复,而是赋予了新的时代内涵。有学者对“科学”一词在近代中国的演变历程进行了考察,发现清末民初是“科学”含义从“学术分科”到“公理之学”转变的关键期。(20)肖朗、王鸣:《近代中国科学观发展轨迹探析——以清末民初science概念内涵的演化为中心》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2013年第6期。五四时期,“科学”话语的使用,不再局限于对科学知识和方法的理解,而是侧重对客观性和必然性的普遍意义的阐释;“规律”一词也是在此时期得到了广泛传播。(21)王士皓:《近代以来“规律”的语义变迁——以马克思主义话语体系为重点的考察》,《近代史研究》2019年第1期。由于科学主义思潮的兴起,这一时期对迷信现象的申斥,表露出“科学”话语的痕迹,而标签化的“迷信”成为“落后”和“腐朽”的代名词。

从“迷信”话语的指涉对象来看,清末新政时期的“迷信”话语多斥责神鬼和宗教领域,但对各种盲目信仰的指涉呈现上升趋势;五四时期的“迷信”话语对鬼神和宗教的指涉显著减少,侧重“泛指盲目的信仰崇拜”。(22)陈玉芳:《“迷信”观念于清末民初之变迁》,《东亚观念史集刊》2012年第2期。这种变化一方面缘于《中华民国临时约法》对宗教信仰自由的保护,另一方面是皇权专制制度被推翻,启蒙的眼光向下所致。此外,对儒家的攻击是五四时期“迷信”话语运用较为突出的特征。长久以来,儒学充任中国的官方哲学,三纲五常是全社会共同遵循的伦理价值和基本准则。清末新政时期,即使启蒙思想家猛烈抨击皇权专制制度,对儒学始终充满溢美之词。五四时期,激进派对“封建”概念的泛化使用,使得儒学的理性光芒被完全消解,乃至成为负面典型而遭到挞伐。清末新政时期,“封建”从传统时代固有的“政治举措的旧名演变为一种社会制度、历史时段的新名”,是一个不带有政治色彩的中性词汇。五四时期,“封建”通常与儒家相关的宗法等级制和伦理道德观进行勾连,带有落后、腐朽和反动的意味。(23)冯天瑜:《“封建”考论》,武汉大学出版社,2007年,第226页、第263页。这一时期,“迷信”与“封建”通常连用,儒学作为封建迷信的典型而屡遭斥责,“迷信”表示黑暗的过去,而“科学”象征光明的未来,“科学”与“迷信”俨然已上升为意识形态的对立,甚至认为“迷信不破除,世界永没有进化的日子”(24)周庚昌:《论迷信》,《离声》1920年6月刊,第121-122页。。

南京国民政府初期,“迷信”话语的建构更多体现在党政机关的“反迷信”宣传中。以《标准》的出台为标志,国民党对“迷信”话语的建构历经两个阶段。北伐时期,国民党吸纳了“五四”激进派提出的“迷信”意涵,建构了以科学主义和民族主义为内核的“反迷信”话语。这一时期推行的“反迷信”运动,造成大量的宗教寺观和民间祠堂毁坏殆尽,即便基督教和天主教建筑亦未能幸免于难。随着北伐逐渐告成,国民党开始从革命党向执政党转变,因“反迷信”运动酿成的思想混乱、宗教冲突和庙产纠纷造成社会持续动荡,《标准》正是在此背景下被迫出台。依据《标准》,国民政府重塑了传统时代的神祠祭祀体系,对宗教类、先哲类和古神类祠庙承担保护义务。(25)中国历史第二档案馆编:《中华民国史档案资料汇编·第5辑》第1编《文化》,江苏古籍出版社,1994年,第495-506页。这意味着国民党对“迷信”话语开始进行策略性调适,在保留科学主义和民族主义内核的前提下,以传统时代的“淫祀”话语来替代“反迷信”话语,试图在话语形式上实现传统与现代的统一。

通过对“迷信”话语建构脉络的梳理,对应不同时期的视点聚焦,不难看出,清末新政时期的“迷信”话语关注现实,五四时期注重反思过去,而南京国民政府初期则是面向民族复兴的未来。

四、“迷信”话语的价值取向与思想冲突

“迷信”的非理性内涵是外来赋予的,在此后的建构历程中,“迷信”话语折射出了知识分子之间的思想冲突与价值对立。在传统时代,儒释道是中国社会的思想主流,即使西学东渐成为近代中西交往的历史趋势,“中体西用”仍是部分知识分子遵循的主导观念。清末新政时期,当“迷信”话语承载的非理性内涵嵌入启蒙思想家的思维意识中,他们在固守传统思想观念的同时,亦在某些方面进行了自觉性检视。梁启超作为近代思想启蒙的领路人,当他以“迷信”话语对宗教进行申斥时,将儒教排除在宗教范畴之外是其努力建构的重点,为此做了较为深入的阐释:

西人所谓宗教者,专指迷信宗仰而言,其权力范围乃在躯壳界之外,以灵魂为根据,以礼拜为仪式,以脱离尘世为目的,以涅槃天国为究竟,以来世祸福为法门。……孔子则不然,其所教者,专在世界国家之事,伦理道德之原,无迷信,无礼拜,不禁怀疑,不仇外道,孔教所以特异于群教者在是。质而言之,孔子者,哲学家、经世家、教育家,而非宗教家也。西人常以孔子与梭格拉底并称,而不以之与释迦、耶稣、摩诃末并称,诚得其真也。(26)梁启超:《保教非所以尊孔论》,《梁启超全集》第2卷,北京出版社,1999年,第766页。

由此可见,在“迷信”话语建构之初,由于儒教与宗教存在诸多差别而免于斥责,甚至还因富含哲思而与“迷信”形成对立。梁启超对宗教蕴含神鬼、灵魂学说虽多有申斥,但在《论宗教家与哲学家之长短得失》一文中,肯定了其在道德关怀和社会动员方面的积极意义,反映了梁辩证理性的认知态度。以佛教为例,梁启超曾在《论佛教与群治之关系》一文中,对“佛教之信仰乃智信而非迷信”做了精彩论述,兹摘抄部分原文如下:

吾尝见迷信者流,叩以微妙最上之理,辄曰:是造化主之所知,非吾侪所能及焉,是何异专制君主之法律不可以与民共见也!佛教不然。佛教之最大纲领,曰“悲智双修”,自初发心,以迄成佛,恒以转迷成悟为一大事业。……希腊及近世欧洲之哲学,其于世界之文明,为有裨乎?为无裨乎?彼哲学家论理之圆满,犹不及佛说十之一。……他教之言信仰也,以为教主之智慧,万非教徒之所能及,故以强信为究竟。佛教之言信仰也,必以为教徒之智慧必可与教主相平等,故以起信为法门,佛教之所以信而不迷,正坐是也。(27)梁启超:《论佛教与群治之关系》,《梁启超全集》第2卷,北京出版社,1999年,第906-907页。

在这段论述中,梁启超不仅对佛教蕴含的深刻哲理给予高度评价,而且认为佛教乃平等之宗教,教徒与教主之间地位平等,这与皇权专制的理念不同,并可作为佛教信而不迷的有力论据。梁启超在近代知识分子中拥有巨大影响,考虑到《新民丛报》拥有广泛的阅读群体,梁文对知识分子“迷信”观念的树立具有奠基作用,这在方志文献中亦有反映。(28)宣统《昌图府志》第2章《政治志》,宣统二年(1910)铅印本,第51页b。从这些文章中亦可以看出,梁启超以西方自然科学为“迷信”话语的立论依据,将神鬼、灵魂学说作为批判的对象,并由此上升为对专制神权的抨击,但他并未对以儒教为根基的传统文化进行反思,甚至认为科学与儒教皆为理性的产物,二者可以互补共存,反映了“中体西用”的主导性思想地位。

五四时期,激进派对“迷信”话语的建构跳脱了具体对象的指涉,将其赋予腐朽、落后和静止等意识形态层面的意义,这种认识论上的转变,动摇了“中体西用”的思想基础。以这一时期的儒教为例,激进派对儒教的批判不是缘于其内涵的非理性,而是将其视作中国传统社会停滞不前的祸源。他们认为,若要促使中国社会进化,必须崇尚科学,以西化为根本路径。可以看出,“迷信”话语的转变,实际上折射出了知识分子群体价值观念的裂变,形成了“中体西用”和“崇尚西化”的思想冲突。从当时的县志文献中可见,“迷信”话语渐为知识分子所认同,认为“旧志分野之说,征引甚富,多涉附会,无当实验,今一概删除,以杜后人之迷信”(29)民国《英山县志》卷1《地理志》,民国九年(1920)活字本,第3页a。。虽然激进派以“迷信”话语批判儒教,但许多知识分子并不认同。他们认为,视“孔子为千古之罪人,庙祀乃愚民之迷信,此等狂吠,原无伤于圣道之高深,第恐无知之人轻听盲从,愚者误入歧途,黠者日恣横议,势不至人道沦亡,人类灭绝而不止。吁!可畏也。”(30)民国《解县志》卷12《古迹考》,民国九年(1920)石印本,第3页a。由此可见,激进派构建的“迷信”话语,并未形成知识分子群体的整体认知,“中体西用”仍然主导着诸多知识分子的思想观念。

南京国民政府初期,“反迷信”运动的开展将两种思想的冲突推至高潮,而这构成了《标准》出台的重要社会背景。从《标准》的内容来看,国民政府只是在“迷信”的指涉方面做了策略性的调整,并且将传统时代的“淫祀”话语移植到“反迷信”运动中,但从科学主义和民族主义的精神内核来看,仍未摆脱“崇尚西化”的价值取向。1930年代前中期,随着现代化论战的深入开展,“崇尚西化”的进化观念开始渐遭扬弃,在吸纳外来文化的同时,保持本民族自身的文化特色逐渐成为知识界的共识。(31)黄兴涛、陈鹏:《民国时期“现代化”概念的流播、认知与运用》,《历史研究》2018年第6期。这一时期,中西文化交融的思想痕迹在方志文献中多有反映,认为“旧者因哲理之所系,固不能废,然新者亦非绝对穿凿不入”(32)民国《万全县志》卷9《礼俗》,民国二十三年(1934)铅印本,第35页b。,尤其是科学的传播,使得“人言不足惜,天变不足畏,则此莽莽苍生,蚩蚩愚氓,将用何术以制裁乎?”(33)民国《茬平县志》卷11《灾异志》,民国二十四年(1935)铅印本,第1页a。故而主张新旧之学融为一体。通过此次论战,五四时期以来以西化思想为支配的“迷信”话语开始解体,其“落后”和“停滞”的观念也逐渐消解,回归为非理性内涵的具体对象的指涉,但这不是“中体西用”路径的简单复归,而是在新的历史时期,对中西交流认知加深的必然结果,本质是思想观念上的一次进步和升华。

五、余 论

通过对20世纪上半叶诸数据库中“迷信”一词的检索,发现“迷信”成为近代中国的时势话语和人们日常使用的高频词汇,与三次社会建构紧密关联。从“迷信”话语的演变历程可见,“迷信”一词历经面相介绍、话语阐释和权力实践,逐渐内化为人们思维意识和语言表达的一部分,是不同时期由不同主体分别作用的结果。从“迷信”话语的建构历程亦可窥见,近代中国的思想启蒙是一个循序渐进和逐步升华的过程,有自身的演变规律,但国家权力的作用不应忽视,它不仅可以限定“迷信”的指涉对象,而且在舆论宣传上扮演极为重要的角色。总体来看,近代中国的思想启蒙受到内外力量的共同作用,带有强烈的政治诉求,且与时势的变动密切相连。

从“迷信”话语的建构历程,亦可得到诸多启示。以儒家为代表的中华文化源远流长、自成体系和高度发达,是人类优秀文化的杰出代表,近代以降虽屡遭西学话语的强势冲击,但表现出顽强的生命力。以“科学”话语的嵌入历程为例,清末新政时期,启蒙思想家虽然对西方科学知识和方法颇为赞赏,但却以“中体西用”的思想体系将其统摄其中;“五四”激进派主张西化,但这并未成为知识分子的群体认同;南京国民政府初期,国民党延续了“五四”激进派的反传统倾向,但随着“现代化”论战的深入,中西文化交融互鉴逐渐凝聚为知识分子的共识。总体而言,近代思想启蒙的总趋势是螺旋式上升和波浪式前进,“中体西用”和“崇尚西化”是两大主要思想倾向,后一时期的启蒙理路可能是对这两者内容和形式的重复,但实质则是对既往启蒙内涵的超越与升华。