认同、差异与抵抗:偶像媒介形象的呈现与受众解读

燕道成 谈阔霖

《偶像练习生》《创造101》和《青春有你》等对标日韩偶像培养体系的选秀节目,再度掀起全民造星热潮。和传统的造星模式相比,偶像具有媒介依赖程度高、粉丝黏合性强、培养周期短等特点,是信息化、商业化、产业化的现代文化形态在我国文化娱乐领域的又一表征。[1]这也催生出一个巨大的利益市场,根据艺恩估算,2020年中国偶像产业规模高达1300亿。资本的参与使得成熟度不高的市场更是乱象丛生,技艺不精、流量造假、私德败坏等负面新闻频发,这些标签也逐渐成为偶像的代名词。而与此形成鲜明对比的是,粉丝眼中的偶像是人生的灯塔、追逐的目标甚至于奋斗的动力。由此我们要追问,为什么偶像会拥有如此分裂的形象?又是哪些因素在左右着这些印象认知的形成?我们选择从一个经典的传播学概念——媒介形象入手,将偶像视作一个文化生产过程,再现偶像形象的建构路径。

一、大数据时代偶像评价体系的重构

文化的发展形态与其所植根的土壤息息相关,偶像体系进入中国之时,社会正围绕移动互联网发生着深刻变革,算法和数据成为文化生产要素,推动着社会运行系统中供给与需求、生产与消费、分配与再生产等环节的运行,媒介成为连接这些社会关系的中介。互联网式的经济形态又被诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙称作注意力经济,流量是衡量注意力的最关键指标。

正是在互联网思维的影响下,衍生出完全区别于传统明星模式的偶像评价体系。在过去,行业内习惯于用票房、专辑销量、下载量、演唱会销售额等数据,试图对明星的人气进行量化。而在社交思维主导的网络世界里,互动量越大的内容越有可能被算法推荐给更多的用户看见,于是,粉丝们孜孜不倦地为明星打造漂亮的新媒体数据。部分制片方和广告商会以此为依据选择偶像合作,实质上是看中偶像背后庞大的粉丝人群,而粉丝却以为是偶像的魅力变现,这样的“美丽误会”造成粉丝们对偶像的关注度与商业价值关系的误解。于是,粉丝们开始围绕偶像展开数据劳动交流,这些讨论和同人创作等活动同步生成的海量数据被实时捕捉,用以衡量偶像的人气高低。这也将明星与偶像的传播模式区别开来。在过去,专业实力是衡量明星价值的标准,通过生产优质作品,吸引大众媒介的关注,并被更多的人认识和喜欢,是标准的明星制造路径。而如今,生产模式完全倒置,把握算法规则的粉丝将偶像打造成热点,实现对大众和媒介的反向输出。这其中,媒体的话语权被削弱,并下放到粉丝手中,粉丝成为沟通偶像和大众的通道,作品地位被边缘化。

而这些产生于互联网的信息也影响着社会大众甚至是媒体对偶像的看法。有学者将通过媒介所获得的对现实世界的主观认知称作象征性现实,媒介形象的概念也由此产生,它是指人或事物在媒介上被再现的形象。值得注意的是,和其他在媒介中流通的符号一样,偶像的形象生产也是一个权力关系的博弈场域,这是源于媒介的生产本身就受到严格的时空制约、政治权力制约和市场制约,“传播的偏向”会造成“形象的偏向”。[2]这也决定着在研究大数据时代媒介形象过程中,也应该随着媒介特性的改变纳入更多的声音,以更好地还原偶像形象的建构路径。

二、研究偶像媒介形象的双重视角

传统的媒介形象测量往往是围绕媒体的报道内容进行的,是因为过去媒体的报道就是民声的反映。而在泛媒介时代,互联网技术赋予公众话语权力,人们的认知可借助现代媒介表达,这些声音的集合形成一个供以理解的整体世界。基于此,研究选择国内覆盖面最广、使用率最高的网络舆论平台微博,其作为多元话语的集散地、舆论的窗口和放大器以及一个由不同规模的对话构成的系统[3],能满足此次研究的需求。

在梳理过往研究特定群体媒介形象的文献后发现,基本都以单一媒介样本得出分析结果,这是和被研究对象的失语状态有关。但偶像群体与其他群体有所不同,他们本身比一般群体拥有更多的媒介资源,能借助各类媒介进行完整的人格书写。因此,在此次研究中还加入媒介形象的官方呈现视角与他者呈现视角进行对比。有学者指出,偶像工业已经来到人设时代[4],此处引入“人设”的概念来为偶像的官方呈现形象进行命名。人设这个概念类似于过去的印象管理,是指大众所接触到的偶像是由经纪公司打造和包装的,含有表演的成分,是一个供粉丝消费的符号集合。

还需要区别的是,网络中对偶像的讨论和报道往往是围绕某一具体的偶像人物展开,而不是对其整体进行描述。社会科学研究中,也通常以个体来描述和解释社会群体及其互动,获得概括性规则的发现。[5]在这种现实语境和学术语境下,由于偶像牵涉的面很广,难以驾驭也难以深入,因此选择以偶像工业的代表人物蔡徐坤作为研究案例进行解剖。他在选秀综艺《偶像练习生》中,以47640887票获得第一名出道位,坐拥近3000万微博粉丝,每一条微博的转发评论量都在千万级别甚至过亿,曾连续64周位于新浪微博内地明星榜第1名,在新媒体数据方面表现十分突出。在具体的舆情事件上,他也因微博数据造假、担任NBA新春大使、与周杰伦争夺超级话题榜头名等事件受到公众关注。因此,以蔡徐坤作为偶像工业的研究对象十分具有代表性和典型性。

具体操作层面,以“蔡徐坤”为关键词获取2019年1月1日—12月31日的百度指数和新浪微指数,交叠两份数据重合的热点时间,共获取到“蔡徐坤流量造假”“蔡徐坤告B站”“周杰伦蔡徐坤粉丝打榜”和“蔡徐坤发布新专辑”4个热点事件(以下分别简称“流量事件”“B站事件”“打榜事件”和“新专辑”(1)蔡徐坤流量造假:2019年1月《光明日报》连续发表系列文章直指当代偶像行业存在传播数据造假的现象,而蔡徐坤微博频频上亿次的转发因2018年9月就曾被共青团发文质疑,此度再次陷入舆论漩涡,在微博引发热议。蔡徐坤告B站:2019年2月蔡徐坤成为NBA形象大使,引起国内体育迷对其篮球水平的质疑,之后其打篮球片段被视频网站Bilibili众多视频博主恶搞,3月蔡徐坤工作室发布律师函与网站交涉将争议推至高潮。周杰伦蔡徐坤粉丝打榜:起因是2019年7月网络社区豆瓣一篇帖子发问周杰伦微博数据低,为何演唱会门票还是难买?周杰伦广泛的粉丝群体7月17日开始为周杰伦投票并将其送至第二名,第一名是长期位居榜首的蔡徐坤。此后双方粉丝在榜单上展开拉锯战,引发热议。最终以7月21日周杰伦问鼎第一名结束。此次打榜事件引发网民对偶像标准的讨论,还引来《人民日报》等主流媒体的点评。蔡徐坤发布新专辑:2019年7月26日,蔡徐坤发行首张数字专辑《YOUNG》。),结合微博用户偏好点赞、评论的使用行为和笔者的使用经验,认为在热点事件发生时,微博用户更热衷于在意见领袖发表的相关内容下对事件进行讨论,获取这些内容更能反映网民对该事件的意见气候。综合评论量、转发量、点赞量等客观数据,以及评论内容多样性、真实性等因素,选取15条微博,共计评论74985条,剔除纯表情以及内容小于10字的评论以及内容重复文本后,初始样本为36798条。考虑到研究样本的代表性价值,样本又进行二次筛选,在微博使用行为中,用户对内容的认可是通过点赞完成的,初始样本点赞量的中位数为60,因此,在二次筛选时,加入评论内容点赞量需大于等于60的筛选条件。最终,可用于研究的样本数量为18732条,可以视作一个汇集多样声音的开放文本。研究为进一步区分不同人群对该偶像的态度,在爬取程序中还进行设定,评论微博博主关注蔡徐坤微博以及与其相关的官方应援、官方工作室的微博和话题的,视为粉丝受众,反之则为非粉丝受众。粉丝受众与非粉丝受众在研究样本中各占6128条和12604条,为均衡后续研究中的数据比较,各取点赞量前5000条为研究样本,共计10000条评论作为此次蔡徐坤媒介形象的他者呈现视角,即受众文本。

在初步的研究计划中,用爬虫软件爬取蔡徐坤及蔡徐坤工作室微博作为人设形象数据来源,但初步分析后发现,微博内容大都比较简短,且微博数量合计不足1000条,难以呈现一个清晰的形象。进一步优化文本获取方案,借鉴利文塔和戴尔通过长篇幅文本累加获取更为准确的人设形象的研究方法。

在明星时代,就存在着媒体造星的说法,是指经纪公司借助媒体的影响力,传递艺人符号的形象定位。著名的日本杰尼斯事务所更是将其业务概括为“创造偶像”,在出道前会根据清晰的人设定位练习综艺技能,学习如何根据人设回答采访问题。我国的偶像发展也沿袭如此的日韩模式,换句话来说,偶像被经纪公司作为运营的对象,一切对外的输出文本都是为丰满和充实人设定位。按这样的思路,本文搜集蔡徐坤在出道后所接受的所有刊载专访文本以及相应的报道,共获得《中国青年报》《新京报》《南都娱乐》等媒体的采访稿12篇,近4万字。并且可以观察到,每一篇稿件的刊发时间都与其出道、发专辑等职业发展中重要的时间节点重合。此外,这些新闻稿件都被蔡徐坤的工作室微博或是官方粉丝会予以转载,可以视作塑造方的一种认可,其符合蔡徐坤形象的呈现视角,即人设形象文本。

表1 人设形象文本样本列表

三、偶像媒介形象的文本再现

文化研究主张用“再现”(representation)以理解媒介文本的意义生产过程。“再现”是指经过任何一种媒介将真实世界的符号重新聚合后加以“重新呈现”的过程。[6]使用文本挖掘软件NLPIR对三个文本进行分析,获得如下发现:

(一)受众形象的文本分析

分属非粉丝受众和粉丝受众的前20位词频结果如表2所示。非粉丝受众排名前五的高频词是“粉丝”“流量”“数据”“实力”“造假”,而粉丝受众则为“粉丝”“喜欢”“努力”“音乐”“作品”,说明二者对蔡徐坤的认知并不相同。从表中还可以看到,样本数量相同的情况下,粉丝受众高频词集中度要高,话语风格趋向一致和统一。

表2 蔡徐坤受众形象文本词频表(前20)

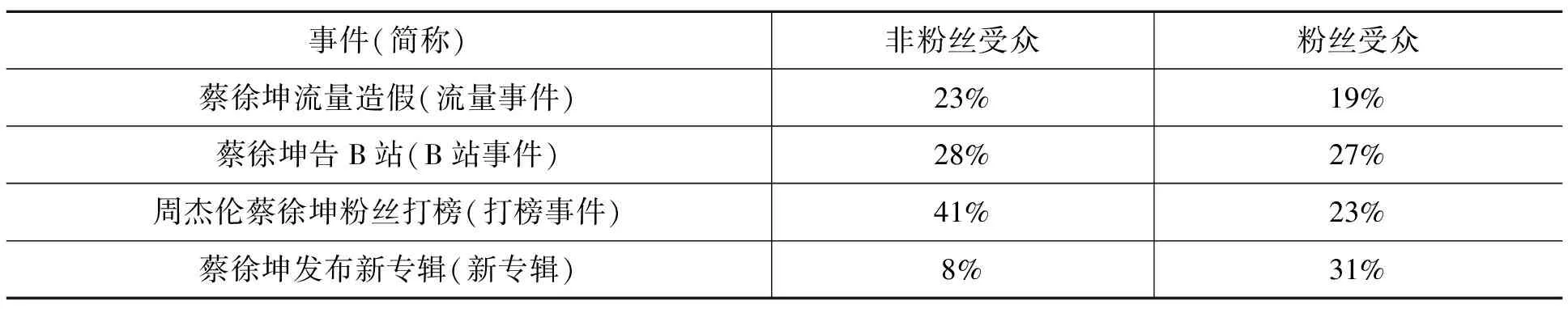

二者的差异还体现在议题关注度上,依据微博评论所属主微博的内容将研究样本分别归属到4个事件中,构成占比如表3所示。非粉丝受众群体关注度由高到低分别是打榜事件、B站事件、流量事件、新专辑,其中对新专辑的关注度仅有8%。我们尝试将数据与以“蔡徐坤”为关键词的百度媒体指数相比较,该指数反映的是,各大互联网媒体报道的与关键词相关的新闻数量,结果显示关注度高低与起伏基本呈现一致性。也就是说,非粉丝受众对于某一特定明星的关注依然受到媒介的影响:“打榜事件”和“流量事件”被包括《人民日报》、共青团中央等在内的主流媒体报道和评论,“B站事件”也有很多微博大V发声,而他们对于蔡徐坤本身未发酵成舆论的事件跟进较少。这也说明在议题多元的社交媒体时代,议程设置依然在发挥着作用,“由多元个体组成的社群通过互联网等新媒介对于人们想什么或者怎么想具有重要作用”。[7]

表3 受众对蔡徐坤主要议题关注度占比

但这种解释并不适用于粉丝群体,非粉丝群体中排名最末的“新专辑”在粉丝群体中关注度最高,其后才是B站事件、打榜事件和流量事件,粉丝受众选择关注事件的标准是以与蔡徐坤直接相关的程度为标准的,与蔡徐坤本人关系度越大,则关注度越高。可以认为,非粉丝对于蔡徐坤公共人物的形象以及与之有关的公共事件感兴趣,而粉丝对蔡徐坤作为一名偶像或者一名歌手更感兴趣,这也印证费斯克所说的“粉丝文本是窄播文本,而不是广播文本”[8]。有关偶像的非公众议题,在互联网时代以受众为主体的运作机制下,只会到达那些长期关注该偶像的目标受众群中。

将非粉丝受众和粉丝受众的微博内容分别作为一个总体文本进行情感分析,两个群体的割裂感更为明显。将文本用情感和情绪通过赋值体现,可以看到非粉丝受众文本在4个事件中所表现的负面情感要高于正面情感,而粉丝受众文本则恰好相反,正面情感要高于负面情感。在具体的情感类别上,非粉丝受众与粉丝受众在“乐”“好”“恶”三项上的情感成分都是最多的,但占比上有所差别。总体而言,粉丝受众比非粉丝受众在表达有关于“蔡徐坤”的议题时,情绪更为积极。

表4 蔡徐坤受众形象文本的情感分值统计

(二)人设形象文本分析

偶像所接受的采访是日常公关中的重要一环,它承担着向公众输出偶像形象的任务,在特殊时刻还关系到偶像的舆论局面。人设形象文本选取的样本时间从2018年3月至2019年5月,见证偶像蔡徐坤从出道之初到进入偶像行业并在其中崭露头角的关键阶段。官方所打造的人设形象文本排名前20的词如表5所示。蔡徐坤排在第1与所选择的文本类型为采访稿有关。而其余词语则与蔡徐坤的明星、歌手和偶像的职业身份紧密相关,且多为正向积极的情感词汇,这与前文他者呈现视角中粉丝受众对于蔡徐坤的认知呈现一致性。

表5 蔡徐坤人设形象文本词频表(前20)

具体就文本的内容来说,多篇文稿的内容存在交叠重合,将12篇采访稿作为一个整体来看,具有要素连贯、突出成长、展演后台等特点。作为偶像音乐选秀节目出身的蔡徐坤,采访的核心着重于他对舞台表演和唱作的理解和成就,如“词作曲编舞都是我自己一个人完成”“首张EP《1》便融合三首完全不同风格的自创歌曲”,这也作为他的核心人物特质一直被保留下来,甚至随着年龄的增长和经验的丰富进行意涵的扩展。这是偶像培养体系中“养成”概念的贯彻,所强调的是偶像给予粉丝的参与感和陪伴感。因此他也一直在突出自己的进步,除业务技能不断精进,也会在处事风格和心态上表现出逐渐成熟的过程,如“心态更沉稳,面对任何事情都更沉得住气,不会慌张,比较冷静”,并多次提及和粉丝一同经历挑战和成长。向粉丝传达着“我来经历,你来见证”的核心养成理念,与粉丝建立起拟态亲密关系。文本还聚焦到舞台背面蔡徐坤平常人的身份,去讲述他的家庭故事、个人兴趣、公益事业等。以戈夫曼的拟剧理论来看,偶像的前后台已无明显区分,一个被电子媒介中介的中台出现,偶像始终在此要“模塑和修改使表演与它所面对的社会的理解和期望相符合”。[9]

同样将人设形象文本放入情感模型中分析,情感倾向的正负占比与情感类别“好”“乐”“恶”“惧”“哀”“怒”“惊”的排序,与粉丝受众文本的情感分析的结果一致。人设形象文本的正向情感远高于负向情感,“乐”和“好”两项的情感占比合计达到85%。

表6 蔡徐坤人设形象文本的情感分值统计

四、偶像媒介形象的构建关系探讨

从前文的基础文本分析来看,三者的关系已逐步明朗。但词频统计所体现的只是单个词语与文本的关系,无法发现词语之间的关系。情感走向也只是得到趋势上的印证,还无法说明偶像形象两个呈现角度的关系。有必要通过进一步的文本挖掘所获得的自然数据,找到比抽样数据更丰富的细节信息。此次研究借助Gephi来印证形象文本之间的关系。以三个文本作为单独的共词单元,借助社会网络可视化软件Gephi进行必要的逻辑呈现。非粉丝受众形象文本、粉丝受众形象文本、人设形象文本分别析出43021、39457、3256对共现关系,利用FR算法得到共现矩阵,图形优化后,分别保留30、46、72个节点和145、281、1071条边。在三个词语关系矩阵中,图形中心的节点表示文本的核心词,节点圆圈越大则表示连入度越高,与之相关节点越多,节点之间的线条越粗,表示节点之间的关系越亲密。基于以上数据处理规则,通过两两比较,有如下发现:

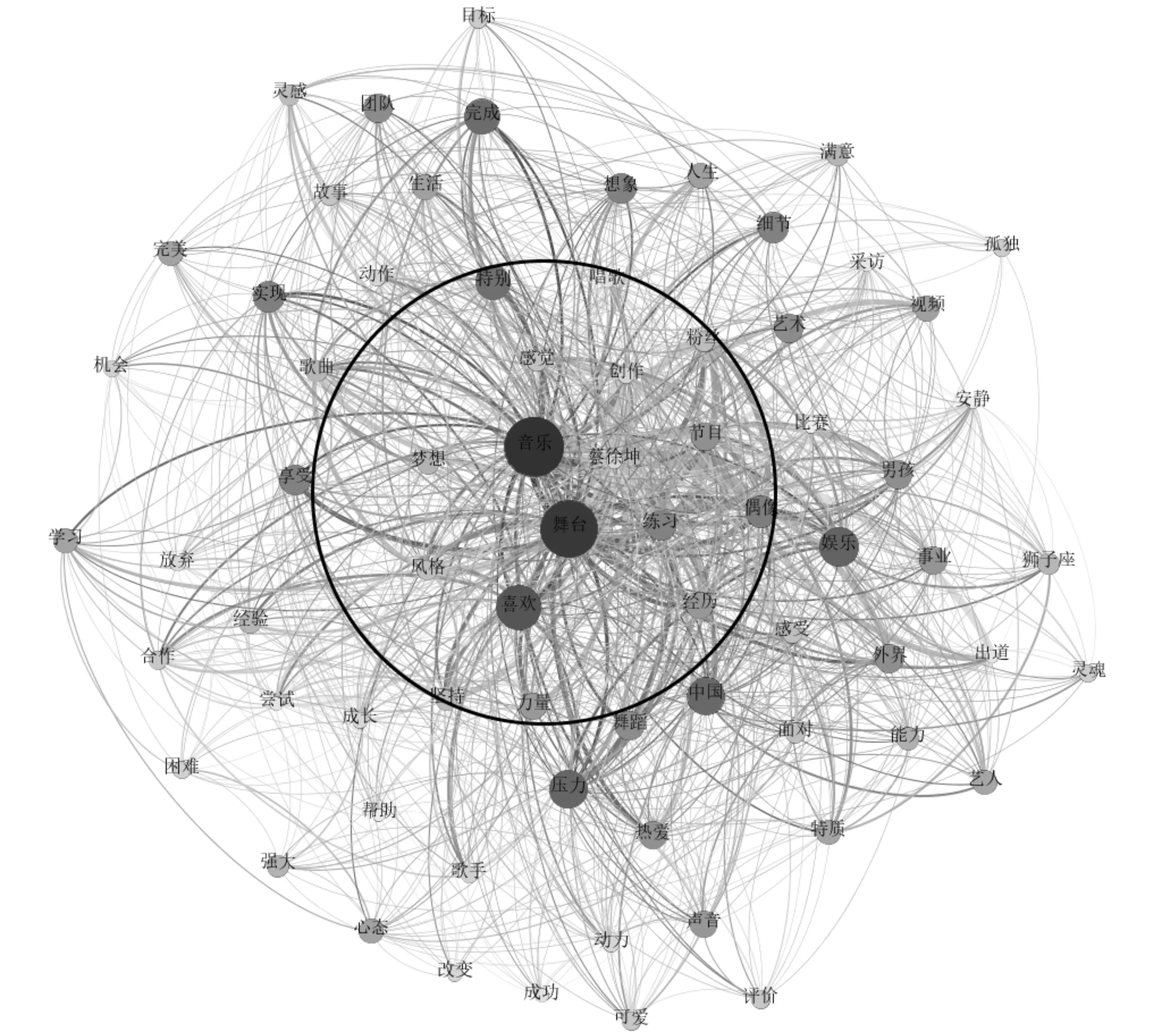

(一)协商互补式对话:粉丝受众文本与人设形象文本的比较分析

如图1,在人设形象文本的核心节点圈中,音乐和舞台与其他节点关系最紧密,表明这是人设形象文本中最想要体现的一面。其他节点的词语也都是围绕着该核心形象来展开的,例如喜欢、经历、坚持、练习、创作等是核心词的动作延续,风格、梦想、力量是核心词的状态延续,都是十分正面的词汇。核心圈外的词语也基本可以被分为这两类,它们共同形成一个具备高连通性的解释网络。值得关注的是,偶像本体在文本中被弱化,“蔡徐坤”虽然位于核心圈,但更多是作为连出性词汇的存在,人设文本有意弱化名字标签符号,更希望用具有识别度的业务技能作为偶像的核心竞争力标签。

图1 人设形象文本词语共现关系矩阵图(2)图中圆圈为笔者添注,表示该文本的核心词语聚类区域。下同。

例如,在凤凰网音乐采访中就提到“蔡徐坤首张作品的呈现让我们更加模糊音乐人和偶像的界限,全方位地参与从词曲创作、编曲制作、概念呈现到亲自操刀MV剪辑”[10];在《Q》杂志的报道中也写道:“但当坐下来听他眉飞色舞地和你聊音乐与舞台时,你发现,练习室和Studio才是这一年他真正驻足的所在……他所热爱,他所坚持与付出,他所得到,一切的核心动力,不过还是他原初追求、渴望珍惜的:音乐和舞台。”[11]

这一类的表述模式都是在句群中呈现蔡徐坤与舞台、音乐的紧密关系,甚至形成一种相互替代关系,即蔡徐坤等于舞台、音乐。在文本中,无论是通过蔡徐坤本人之口,还是第三视角,都在强化这一标签,并通过叙说故事的方式,铺设的是一种以喜爱、感动为基调的情感氛围。团队所希望达到的目的是,受众在阅读文章时认可蔡徐坤舞台强者、音乐强者的形象标签。

这样的叙事风格在特定的受众群体中起作用。如图2,在粉丝受众的形象文本中,形成以蔡徐坤为中心的词语圈,在人设形象文本中的核心词音乐、舞台位于该图的次层核心圈。结合前文分析可以认为,粉丝受众形象文本与人设形象文本对蔡徐坤的形象认知是高度一致的。而梳理核心圈其他词语的关系,可将他们分为两类:一类是对蔡徐坤的描述词汇,有正能量、发光、喜欢等情感类倾向词,以表达喜爱之情,另有与偶像产业相关的偶像、公益、粉丝、榜单等,他们已经与偶像产业达成高度契合。第二类也与蔡徐坤紧密相关,但所形容的对象是“黑粉”(3)“黑粉”:粉丝文化的网络用语,指的是对该偶像怀有轻视、嘲讽、厌恶情绪的人,从立场划分上看,是与“粉丝”相对立的。,该词是指代那些恶意抹黑明星的人。围绕其形成的词群有网络暴力、侮辱、莫名其妙、维权、法网恢恢等。所呈现的是粉丝与“黑粉”截然对立的关系,他们认为“黑粉”对自己所喜爱的偶像造成伤害。

在针对两个不同对象的描述中,粉丝受众的话语建构模式是不同的。

图2 粉丝受众形象文本词语共现关系矩阵图

当话语主体为蔡徐坤时,粉丝受众对其是一种仰视的话语视角。例如,通过细数偶像的成就以表达喜爱之情,在主观情感与客观事实之间实现中和。@八月的小狮子冲呀:“正能量青年,2019北京春晚代言人,中牙友好大使,中牙杰出青年领袖人物,脱贫攻坚最带货星光队员,帮助海南儋州脱贫致富,芭莎慈善夜捐赠60万元,淘宝造物节-创造力青年代表,带领粉丝一同被评为2018年社会力量参与救灾先进单位,热心公益积极宣传,优秀青年蔡徐坤。”(4)内容来自笔者通过爬虫软件获取的文本,为便于阅读,笔者后期为文本添加标点符号。下同。也有直接表达喜爱之情的,@心之琳爱坤:“年轻不是肤如凝脂的圆润光滑,年轻不是摇滚加篮球的过分张扬。它是‘黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还’的壮志凌云,它是‘仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人’的自信满怀,《YOUNG》是一种情怀。”

而对“黑粉”采用的是俯视的视角,情感上也为斥责、批评,但在言语上都较为克制,尽量保持中立客观,但落脚点都在于对自己喜爱的事物的保护,以及绝不容忍他人破坏的态度。例如,@不言82:“喜欢蔡徐坤真的是有点辛苦,要承受莫名的恶意,要背锅,被看不起,不知道一个陌生人哪里来的那么多的恶意。但也是因为看见他的不容易,就更加想要保护他,陪他长大成熟,所以,我们都有各自想要守护的东西,你的青春曾经也是我的青春,我们互相理解。”@Galaxy-47:“我不是蔡徐坤的粉,但我真的想说一些话。网络这么发达,是一种机会但也给不少人带来伤害。很多人就凭这别人的一面之词来对一个人进行评价,甚至是都不解这个人,跟风的心态,肆意发表伤害别人的言论。殊不知你的言论对别人造成多大的伤害,希望每一个网络背后的人都有着一颗善良的心。”

限于篇幅,此处所选择的微博仅为典型代表,而通过笔者的观察及梳理,粉丝受众的话语组织模式和立场呈现高度一致性,一些文本会被反复在不同内容的微博下使用。并且所持的立场观点,在粉丝社区中均实现逻辑自洽。偶像的一举一动都被他们赋予意义并进行显微镜式的解读,而面对存在争议的问题,粉丝群体的核心人物也都给出能让其他粉丝信服的解释。粉丝对蔡徐坤的喜爱之情正是在一次次的赞扬或辩驳中得以固化和加强。

综合分析来看,粉丝受众形象文本与人设形象文本共同构建一个完满的蔡徐坤形象。具体来说,人设形象文本负责完成蔡徐坤形象的大方向构建,经纪公司利用自身的资源将文本分发到各个平台,以获得尽可能多的流量曝光。而粉丝受众形象文本会对人设形象文本选择性接收,通过拆解、补充官方形象得到进一步丰满,这其实是一个二次创作的过程。这也说明,粉丝虽然受到文化工业机制的引导,但并不是一味妥协,粉丝会以自身的立场来获取一个更为完美的偶像形象。另外,粉丝的构建不是个体行为,越来越多的粉丝加入粉丝社区中,将各自的部件拼凑成更丰满的理解拼图,于是粉丝社区会形成一个对偶像形象的共同认知,通过共同记忆的生产和维持,他们的凝聚力得以不断增强。

可以说,粉丝与经纪公司是一种共生共荣的关系,他们共同构筑一个偶像的形象建设基地。其中,信息性交流是基础,情感性交流是纽带,生产性交流是核心。[12]

(二)片面偏差化认知:人设形象文本与非粉丝受众形象文本的比较分析

图3 非粉丝受众形象文本词语共现关系矩阵图

如图3,与其他两个文本不同的是,非粉丝受众形象文本的共现矩阵出现两个核心词群。围绕蔡徐坤的词群出现的词汇是路人、反感、垃圾、鲜肉、造假,均为中性词汇或是负面词汇。结合文本分析这种情绪更为显著,例如,@我出肉保护你:“我抱着打算认真听听蔡徐坤新歌的心情,打开我看半天,这是啥玩意?”@风王瞳:“蔡徐坤,央视点名流量造假。一亿转发幕后黑手被抓,微博点赞转发少60%真是巧合呢。”

“打榜事件”是非粉丝群体关注度最高的事件,因此也成为此次共现关系矩阵中的核心词群。围绕“周杰伦”的词群,态度与围绕“蔡徐坤”的词群形成鲜明对比,均为“偶像、流量、实力、喜欢”等表示正面情感的词汇。从共现矩阵图来看,两个词群的交叉点也是在周杰伦、蔡徐坤、粉丝、数据,这正是粉丝群体与非粉丝群体的争议点。结合文本来看,非粉丝群体对待周杰伦是支持的,对待蔡徐坤是反对的,特别是围绕着蔡徐坤所形成的以粉丝和数据为基础的粉丝文化,保持着不屑的态度。

不仅是对待事物的观点不同,对另一方的态度也较为极端,两个群体时常处于对立状态。例如,@蘸盐的柠檬吗:“蔡徐坤最大的败笔大概在有一群脑子不咋好使的粉丝。”这同样体现在对周杰伦的态度上,非粉丝受众群体认为一定要在二者之间分出优劣和高低,例如@-SimonMo:“蔡徐坤跟周杰伦,二者能相提并论吗?我觉得对二者比较,已经是对周杰伦的一个侮辱。我不是周杰伦粉丝,只是客观评价。”@Hi_sweetea:“一次面向流量大型嘲讽的行为艺术。数据是蔡徐坤最重要的指标,也是周杰伦最不重要的指标。主角周杰伦以缺席的方式参与这场面向流量的审判,一切战绩都带着不屑但陪你玩的嘲笑。”虽然其中不乏理性的声音,但网络中的理性者毕竟是少数,@王源戒烟所:“流量对蔡徐坤挺重要的,粉丝会拼很正常,如果流量都没,蔡徐坤可能都没立足的资本。但周杰伦完全不需要这东西,刷数据完全是粉丝一厢情愿,当然大部分是跟风凑热闹的,我觉得实在没必要。”

如前分析,无论是从词频还是从共现图矩阵来看,基于非粉丝受众立场对于蔡徐坤的形象解读,与人设文本形象存在着巨大的差异。从传播路径上来说,人设形象文本对于粉丝受众几乎是点对点的定向传播,非粉丝受众的接收可能性较低。也就是说,从源头上人设形象文本就不会对非粉丝受众产生影响。所以,大部分网民在面对自己不熟悉的对象发表意见时更多是基于生活意向性经验的极性情绪化解读。[13]这也就解释为什么他们拥戴周杰伦而贬损蔡徐坤。他们只愿意接受熟悉的事物,而对新生的事物往往不愿加以了解,只凭借碎片化的印象来做评价。其次,从动机上来说,非粉丝受众关注到某一偶像并非基于对他的喜欢,更为关注的是与其相关的事件本身,这也就决定为促进偶像传播而打造的人设形象文本,并不能被非粉丝受众所接受。他们对于偶像的认知后于对事件的认知,认知顺序的变化也就导致认知偏差。他们更愿意将对与偶像相关的事件的看法去替代对该偶像的看法,当在对事件的态度陷入一种非此即彼的境地时,对蔡徐坤的敌对态度也会油然而生。最后,当这种敌对状态出现时,非粉丝受众就会想尽办法去解构官方形象,而由于非粉丝受众难以在短时间内形成有计划的组织,只能依靠零散的意见领袖在短时间内将个体的看法集中起来,所以这种解构也是短暂的,并不会对人设形象文本造成影响。

(三)立场对峙性解读:粉丝受众形象文本与非粉丝受众形象文本的比较分析

粉丝受众与非粉丝受众不仅仅是观点的冲突,对于彼此的态度也到一种剑拔弩张的状态,粉丝受众认为非粉丝受众是“黑粉”,而非粉丝受众对于粉丝受众的印象是脑残、反感的。另外,就双方的话语特点来说,虽然都试图从中立客观的角度进行评价,但遣词造句中都带有明显的立场,双方在发表看法时情绪化都十分严重。本文认为,是由于粉丝受众与非粉丝受众之间存在圈层壁垒造成的。无论是粉丝受众还是非粉丝受众,他们加入社交媒体关于偶像的讨论中,体现的都是新媒介环境下的参与文化。社交媒体的有效传播,依赖的是传者和受众的层级接近性,从而形成趋同或趋近的“影响力流动圈”。[14]海量的信息流并不能全部被不同的受众群体所接受,用户更乐意与自己具有相同属性的其他用户沟通。也就是说,粉丝受众和非粉丝受众的冲突,实则是由不同属性的受众之间的圈层壁垒产生的,由于信息屏障的存在,这个壁垒并不会随着全面与客观的信息涌入而消减。

约翰·费斯克(John Fiske)在研究媒介文化的过程中,主张关注受众如何阅读媒介文本以及如何从中创造大众文化的过程。认知差异也导致非粉丝和粉丝在公共网络空间经常上演激烈的意见对抗。非粉丝群体的抵抗性认知更偏向脱离规训的解读模式,解读倾向是源于文本本身存在一些裂隙[15],而发现裂隙是建立在对文本有初步了解的基础上。非粉丝的厌恶情绪是在接触到偶像后产生的,对偶像文本并非一无所知。非粉丝群体对蔡徐坤发表意见的行为发生于收看收听蔡徐坤的新歌之后,他们挑出弊病,解读的细腻程度丝毫不亚于粉丝群体。但是,他们对于蔡徐坤的认知也仅停留于此,在表达了厌恶的态度后,不会去搜集更多的次级文本或是深入了解其本人。也就是说,非粉丝群体实际上是将对偶像作品的厌恶上升为对偶像的厌恶。他们更愿意将对与偶像相关的事件的看法去替代对该偶像的看法,当在对事件的态度陷入了一种非此即彼的境地时,对蔡徐坤的敌对态度也会油然而生。他们以非理想受众的身份提供了更丰富的文本解读方式,非粉丝群体成为粉丝的他者。

非粉丝群体秉承着以真实性为叙事原则的解读框架。在此次研究文本中,蔡徐坤的非粉丝文本批判最为激烈的就是其身上的标签是否符合真实情况,如“偶像第一人”“特长是打篮球”“微博转发过亿”。在他们看来,文本有夸大现实世界中蔡徐坤的能力之嫌,他们质疑蔡徐坤是否能够担当如此高的评价。他们甚至还会深入考虑到蔡徐坤的行为所传递的盲目追求虚名的价值观对粉丝群体产生不良影响,这就进入了对于文本的伦理道德批判。非粉丝群体反对粉丝群体的盲目崇拜,谴责他们缺乏批判精神,主张剥离偶像身上的光环。他们往往以自身秉持的规范和准则来作为预设标准,也就是说,其批判不是完全盲目的,在他们的心中存在着一个偶像的标准,他们对蔡徐坤的批判正是因为其中的落差。

文化学家眼中维系文化属性意味着与其他文化的斗争,非粉丝群体通过话语实践希望夺得对偶像的解释权,以干涉粉丝的解读议程。布尔迪厄的“文化场域”中也提到,趣味的区隔显示出行为人在社会空间中的不同位置,任何文化实践的参与都带着阶级属性的色彩。非粉丝文本与粉丝文本的分歧,实际上就是不同文化阶层的非直接利益冲突,也可以看作是网络空间中大众文化与流行文化的碰撞——但也是在每一次的网络实践行为中,重新定义自己的社会坐标。印证了道格拉斯·凯尔纳说的“人的认同性有赖于他人的再认以及对这种再认的自我确定”[16]。粉丝和非粉丝群体都在对蔡徐坤的形象构建中找到归属。

通过对比三份文本挖掘的结果,我们得到三者的关系,如图4。

图4 偶像三种形象文本关系图

可以认为官方人设形象文本作为媒介内容而存在,它对粉丝受众确实产生影响,其为粉丝提供关于偶像的想象的“原材料”。虽然粉丝并未全盘接受,但依然没有逃脱官方的支配。这是一种“生产式消费”,双方以消费为纽带建立的是一种互补建构关系,目的是为让“蔡徐坤”这一符号更具有商业价值。而由于非粉丝受众的立场完全不同,人设形象文本对其影响微乎其微,因此与其他两方更像是矛盾的存在。

五、结论与讨论

偶像是媒介化语境下全新的明星类型,是当下媒介文化的重要表征,引发的一系列问题和现象背后关联着某种时代焦虑和行业隐忧。以偶像的媒介形象为切入点,从他者呈现和官方呈现两个角度进行对比和思考,发现对于偶像的认知差异是基于不同的立场呈现的,粉丝受众评论文本提取的偶像媒介形象和偶像自身所希望呈现的媒介形象存在高度的一直性,从媒介环境学角度来看,出现媒介崇拜的现象;而二者与非粉丝受众评论文本存在较大差异,出现对峙性解读。这种差异实质上反映偶像符号意义生产过程中受到诸多复杂因素的影响,也让我们看到文化系统中并行着主动文化解读和被动文化解读两种文化接受模式。其次,剖析偶像文化场背后的权力要素。一个偶像形象的生成,是由媒介和其他社会系统中的权力关系共同制约的,尤其要重视新技术和新媒介等新兴权力的影响。最后,结合反向解读偶像官方形象的非粉丝生产的文本,分析该群体文本的互动模式、对文本的态度、文本消费动机,以期对偶像媒介形象生产有更全面的认识。这种碰撞未必不是一种积极的沟通,也正是有多样受众的参与,保证文本的多样性,才能使偶像文本成为构建媒介文化的动力,文本的意义也才更加丰满。

这也反映当下的传播与文化工业的复杂性,传播的社会权力关系纠杂在生产、流通和受众消费等各个层面。这也让我们看到一个复杂的媒介文化形态,生产与消费并存、合谋与斗争并存、操纵与迎合并存、主流与商业并存、全球化与地方化并存、现代性与后现代性并存、遵循规制与野蛮生长并存。戴锦华在世纪之交勾勒一副中国文化地形图,她提到:“媒介文化显现出的,不仅是大众传媒、大众社会的民主理念与其文化实践间的又一深刻错位,而且是当代中国错综复杂的文化、权力现实。”[17]如今,20年已然过去,这样的判断依然没有过时。正如十多年前,中国文化界对于《超级女声》《快乐男声》选秀潮引起的激烈大讨论,如今再用事实回头看,极端地支持与反对都稍显幼稚。当潮水退去,那些精华已经嵌入主流文化中,并成为推动音乐文化、粉丝文化发展和完善的力量;而那些糟粕早已随着时光的洪流被扔进垃圾桶,作为一种警示,提醒文化发展避免再次误入歧途。面对偶像文化也理应如此,在剖析与批判的同时,多一点宽容,帮助其进行更新与完善。