中国家庭消费隐含污染排放的环境恩格尔曲线

李军 张大永 姬强 范英

摘要 随着中国居民收入的快速增长,家庭消费行为及其在环境污染中的作用受到了越来越多关注。分析中国家庭消费隐含污染排放的演变趋势,探讨影响家庭消费隐含污染排放的影响因素,特别是收入增长的作用,对于降低消费侧隐含污染排放、实现绿色转型具有重要现实意义。文章基于中国家庭金融调查的微观数据,计算了六种家庭消费中隐含污染物的排放,分析了中国家庭消费所带来的环境污染的特征和变化趋势,进一步使用OLS回归分析和Oaxaca-Blinder分解法探讨了家庭收入变化对家庭隐含污染排放的影响。研究发现,各种污染物的环境恩格尔曲线(EEC)存在,EEC曲线向上倾斜且为凹型;技术进步是降低家庭隐含污染排放的关键因素之一。通过Oaxaca-Blinder分解发现,在其他条件不变的情况下,收入增长会因规模效应导致家庭隐含污染排放增加,但同时也会存在替代效应,即通过促进消费结构优化从而减少隐含污染排放;家庭隐含污染物的排放会受到宏观经济状况和环境政策变动的冲击,也会受到家庭人口特征变化的影响。该研究得到了如下启示:①绿色发展要着眼于引导和激励居民的生活方式向清洁消费转变,特别是要推动高收入家庭消费结构的优化。②政府要加大对绿色产品创新、技术改革以及设备改造的支持力度,从而降低产品生产过程中的能源消耗和污染排放。综合消费端和供给端的复合政策将有利于降低家庭消费的隐含污染排放,更好地实现绿色发展的目标。

关键词 环境恩格尔曲线(EEC);中国家庭;隐含污染排放;Oaxaca-Blinder分解法

中图分类号 X24文献标识码 A文章编号 1002-2104(2021)07-0075-16DOI:10.12062/cpre.20210429

随着经济社会的高速发展,环境污染问题受到了越来越多的关注,其对人类带来的危害得到了广泛的共识。如何有效降低污染排放、减少其带来的损失则成了学术界探討的热点问题。根据《2018年中国生态环境状况公报》披露显示,中国338个地级以上城市中高达64.2%的城市环境空气质量超标,在集中式生活饮用水水源检测断面中有10.2%的断面超标。环境污染问题已经对中国经济发展和人民生活产生了重要影响。相关研究表明,空气污染会阻碍中国经济的高质量发展 [1],加剧地区间经济发展的不平等程度,同时影响居民的健康状况 [2],也会直接降低居民幸福感 [3]。明确污染排放来源,促进污染减排,对于实现经济社会可持续发展具有重要意义。当前大多对于环境污染问题的研究集中于生产端,而消费所带来的污染问题研究较少。但随着居民生活水平的提高,居民消费需求不断增加,消费所带来的污染和排放问题逐渐受到了更多的关注 [4-5]。根据IEA(2016)统计结果显示,在2014年居民部门的能源消费占到了全球能源消费的23%,来自居民部门的碳排放占到了全球碳排放总量的17%。作为居民部门的活动主体,家庭的消费决策至关重要。家庭作为终端消费者,为满足其生活需求不仅会进行为了满足其照明、取暖制冷等需求的直接用能行为,也需要消费其他商品,而这些商品的生产过程中会造成能源的消耗和污染物的排放。家庭使用这些商品时便会导致间接的环境污染,即消费隐含污染排放。在考虑家庭消费中的间接污染排放后,居民部门在污染排放中的作用更加显著。Liu 等 [6] 发现中国家庭消费的直接和间接碳排放占到了中国总碳排放的40%以上。Liu 和 Wu [7]发现中国家庭消费中的隐含二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量以及氨氮排放分别占到了总排放的42.17%、33.67%、33.11%、28.83% 和 30.38%。随着中国经济的发展,居民收入水平不断提高,家庭会消费更多的商品,从而可能会产生更多污染排放。因此,关注家庭隐含污染排放,分析其演变趋势,探讨影响家庭隐含污染排放的因素,处理好居民消费需求和环境污染排放之间的关系具有重要意义,有助于实现污染减排和经济社会的可持续发展目标。

家庭收入增加会促进家庭消费,从而导致家庭隐含污染排放增加的结论已经得到了广泛验证 [8-9]。值得注意的是,居民收入水平的提高在增加家庭消费的同时,也会进行消费结构的调整 [10]。随着收入水平的上升,居民对生存型商品购买增加会导致对生存型商品的边际消费倾向下降,转而增加对享受型商品的消费。而不同商品具有不同的隐含污染强度,家庭消费结构的变化会导致家庭隐含污染排放的变化。因此,收入增长不仅会产生收入增长对消费的规模效应从而增加家庭隐含污染排放,也会改变家庭消费偏好和消费结构从而影响家庭隐含污染排放。除此之外,家庭人口特征变动和宏观经济环境以及环境规制水平都会对居民消费行为产生影响,从而影响家庭隐含污染排放 [11-13]。探讨这些因素,特别是收入变动对家庭隐含污染排放的影响,对于了解家庭隐含污染排放变化趋势,促进家庭隐含污染减排具有重要的现实意义。目前,已有文献对收入变动在隐含污染排放中的贡献进行了探讨 [11, 14]。例如,Levinson 和 OBrien [14]检验了美国家庭环境恩格尔曲线的存在性,量化分析了收入变化对家庭隐含污染排放的影响并将这种影响分解为收入增长的规模效应和消费结构的调整效应。该研究在已有文献基础上对中国家庭隐含污染排放问题进行了进一步探讨,贡献如下:①对中国六种家庭隐含污染排放的环境恩格尔曲线的存在性进行了检验并对其演变趋势进行了讨论;②实证上采用家庭金融调查数据,计算并分析了中国多种家庭隐含污染排放的特征和演变趋势,通过全面考虑微观家庭层面的特征,更为准确和细致地对家庭隐含污染排放问题进行研究;③使用Oaxaca-Blinder分解法对影响家庭隐含污染排放变动的因素进行分析,通过量化收入增长对家庭隐含污染排放的规模效应和消费结构调整效应着重探讨了家庭收入变动对家庭隐含污染排放变动的影响。

1 文献综述

近年来,对于污染物排放的影响因素研究已经受到了广泛关注,各种经济因素对污染物排放的影响被广泛探讨。现有的大量文献从国家层面和区域层面对经济增长、收入水平与污染排放之间的关系进行了分析。许多文章对环境库兹涅茨曲线(EKC)的存在性进行了探讨 [15-17]。崔鑫生等 [18]基于1991—2015年间30个经济体的数据,发现对于不同发展程度国家,倒U型EKC曲线是普遍存在的。而刘华军等 [19]以中国160个地级市为研究对象,发现雾霾污染与经济增长间呈现线性递减关系,不支持倒U型的EKC假设。

随着家庭消费的不断增长,越来越多的研究者开始意识到家庭在污染排放中的作用,计算了家庭消费对污染排放的贡献并分析家庭隐含污染排放的影响因素 [17,12,20-23]。许多文章对家庭商品和服务消费中的隐含污染排放进行了测算,结果证实了家庭消费行为在污染排放和环境保护中具有重要作用 [7,24-25]。例如,一些研究基于投入产出模型和宏观层面数据对家庭隐含污染排放进行了计算 [7, 26]。曲建升等 [27]基于中国投入产出表和城乡居民生活消费数据计算了城乡居民人均生活碳排放。

另一方面,随着微观数据调查的成熟完善,越来越多的家庭层面微观调查数据被用来分析家庭的污染排放问题 [28]。一些研究通过将投入产出表与家庭微观调查数据相结合,使用“消费者生活方式方法”对家庭的隐含污染排放进行了测算。Bin 和 Dowlatabadi [29]使用“消费者生活方式法(CLA)”估算了美国家庭的隐含能源消费和二氧化碳排放,他们发现绝大多数的能源消费和碳排放都与家庭消费行为有关。Mach等[30] 将混合环境投入产出模型和捷克家庭调查数据相结合,探讨了家庭消费对气候变化、酸雨以及烟雾形成的影响。他们发现家庭消费产生的排放不是均匀分布的。有些研究将生命周期估计方法和家庭微观调查数据相结合来估算家庭隐含污染排放 [31-32]。

对于家庭层面隐含污染排放的影响因素研究在近些年也越来越受到关注。许多研究探讨了家庭特征和个体特征对家庭隐含污染排放的影响。家庭特征因素包括收入水平 [30,33-36],家庭规模大小 [21, 35],家庭人口年龄结构 [37],家庭所处位置 [13,22,38],社区和建筑物特征 [39- 40],汽车购买和出行方式 [41];个体特征包括户主的婚姻状况 [14], 性别 [42],年龄 [43] 以及受教育水平等 [42,44] 被认为会影响家庭的隐含污染排放。在上述影响因素中,家庭收入水平通常被认为是影响家庭隐含污染排放的最重要因素 [8-9]。可支配收入水平的高低反映了家庭的购买力水平,更加富裕的家庭有能力购买更多的商品进而会导致更多隐含污染排放 [8, 45]。随着收入水平的上升,家庭的消费结构也会不断优化,从而有利于家庭隐含污染排放的降低 [14]。因此,随着收入水平的上升也会导致收入对隐含污染排放的边际排放倾向的下降 [46]。然而,家庭收入水平与家庭隐含污染排放之间的关系并没有得到一致性的结论。基于跨国和单区域的家庭微观调查数据的研究表明,收入与家庭隐含污染排放的倒U型曲线关系的存在性存在争议。在一些研究中收入与家庭隐含污染排放之间的倒U型曲线关系得到了证明。例如,Yang等 [33]发现家庭收入与家庭财富分布是影响环境不平等的重要因素,中国家庭收入水平与家庭隐含碳排放之间存在倒U型曲线关系。然而也有研究否定了收入与家庭隐含污染排放之间的倒U型曲线关系的存在性。例如,Cox 等 [47]基于苏格兰280份调查数据发现收入与家庭交通污染排放之间不存在倒U型曲线关系。

与EKC相关的概念是环境恩格尔曲线(EEC),它是由Levinson 和O Brien [14]提出来的。环境恩格尔曲线反映了家庭隐含污染排放,家庭收入水平以及家庭和人口特征之间的关系。该指标优于EKC的地方在于,EKC不能解释为什么中等收入国家比更富裕国家和更贫困国家的污染排放都更多。另一方面,EEC是结构性的,它代表了保持价格水平不变的情况下,收入增长的影响路径 [14]。使用环境恩格尔曲线可以将家庭隐含污染排放的变化分解为环境恩格尔曲线上点的移动和环境恩格尔曲线的移动。这两部分能够对收入与家庭隐含污染排放之间的倒U型曲线关系进行解释,并且环境恩格尔曲线上点的移动可以进一步分解为收入变化的规模效应和消费结构变化效应。基于微观调查数据,对EEC的研究目前还较少。Levinson 和 OBrien [14]使用美国1984—2012年间的家庭微观调查数据对五种家庭隐含污染排放的环境恩格尔曲线的存在性进行了探討。他们验证了EEC曲线的存在性,发现EEC曲线呈现向上倾斜且呈凹型,这意味着家庭隐含污染排放的增幅小于收入的增幅,消费者消费行为会向清洁产品转变。基于Oaxaca-Blinder分解方法,他们发现收入水平的变化导致了家庭隐含污染排放的下降。Allan 等 [34] 基于环境投入产出分析和家庭层面的支出数据对温室气体的环境恩格尔曲线的存在性进行了验证。Zhang等 [11]基于中国家庭微观调查数据,运用Oaxaca-Blinder分解方法对2012—2016年间家庭隐含碳排放变动的原因进行分析。他们发现收入变动和家庭人口特征变动对家庭隐含碳排放变动的贡献只有25.1%,家庭隐含碳排放的变动主要归因于跨期生活方式的变化。这篇文章只关注了家庭消费中的隐含碳排放,而没有对其他隐含污染排放进行探讨。另外,这篇文章没有对技术进步的作用进行探讨,不能反映出技术进步在家庭隐含污染排放中的作用。

可以看出,现有基于微观调查数据的相关文献大多是关注了家庭收入与家庭隐含污染排放的线性关系或者是EKC曲线的拐点的存在性,很少研究能够通过量化家庭收入变化对家庭隐含污染排放的影响来解释EKC曲线的存在性问题。相对于已有文献, 该研究使用了更具有全国代表性的家庭微观调查数据来探讨家庭收入增长对家庭隐含污染排放的影响。家庭金融调查数据在保证其全国代表性的同时,也具有城市代表性,因此可以提高文章结果的准确性。该文也不只集中关注于单一的家庭隐含污染排放,而是对六种家庭隐含污染排放进行了探讨,从而能丰富相关研究,为中国污染治理提供有效的政策建议。因此,作者基于具有全国代表性的家庭微观调查数据,使用OLS回归方法和Oaxaca-Blinder分解方法分析了收入增长对六种家庭隐含污染排放的影响。该研究分析了EEC曲线的特征和变化趋势,量化了收入增长对家庭隐含污染排放的影响,并且将收入变动对家庭隐含污染排放的影响进一步分解为收入增长的规模效应和消费结构变化效应。作者还通过比较不同污染强度下的家庭隐含污染排放分析了技术进步对家庭隐含污染排放的影响。

2 数据与方法

2.1 数据来源

该文基于中国家庭金融调查数据(CHFS)和投入产出数据对中国家庭隐含污染排放问题进行了分析。中国家庭金融调查数据来自西南财经大学中国家庭金融调查中心。为了确保样本的随机性和代表性,CHFS调查采用多阶段分层抽样的方式。该调查在2011、2013、2015、2017和2019年进行了五轮调研活动。该数据调查样本逐年增加,从2011年的8 434户增加到2015年的37 289户。2015年的调查样本覆盖了除新疆、西藏、香港、澳门和台湾地区以外的29个省,353个县和1 373个村庄。它提供有关家庭消费行为、家庭成员的人口特征、家庭属性(财富、收入等)等信息。这些信息为该研究提供了有力的支持。由于数据的可获得性,作者使用了前三轮调查,这些问卷反映了2010、2012和2014年家庭的信息。

该文所使用投入产出数据来自世界投入产出数据库(WIOD) 的中国投入产出表。世界投入产出数据库涵盖了28个欧盟国家和15个其他主要国家2000—2014年连续年度的56个行业的投入产出数据。作者基于其中的2010、2012和2014年中国投入产出表来计算中国家庭消费的隐含污染排放。所使用的行业污染排放数据来自2011、2013和2015年《中国环境统计年鉴》,这些年鉴中包括了2010、2012和2014年的两位数行业的各种污染排放信息。

2.2 家庭隐含污染排放计算方法

该文采用“消费者生活方式法(CLA)”对家庭生活消费中的隐含污染排放进行计算 [29]。“CLA”是由Bin 和 Dowlatabadi提出的,它是用来测算家庭在消费的商品和服务中隐含的污染排放。由于在商品和服务的生产、运输和使用过程中,都会需要其他行业产品的投入,而这些产品的生产过程本身会产生能源消耗以及对应的污染排放 [7],因此家庭在消费商品和服务时会导致间接的污染排放。参照现有相关研究 [7, 48],该文采用《中国环境统计年鉴》中二位数行业的污染排放数据和投入产出模型对家庭隐含污染排放进行测算。这是由于一方面中国未发布更为细致的行业污染排放数据,另一方面《中国环境统计年鉴》中的各行业污染排放不能与各种具体的商品类型进行匹配。虽然误差在所难免,但是对研究所关心的整体趋势问题并不会产生根本的影响。

此外,CLA法假设了同类商品具有相同的污染强度。以家电设备为例,家电设备的隐含污染排放是指在生产家电设备的全过程中的污染排放。参考现有文献中通用的做法,作者假设同类家电设备的污染强度是相同的,并且不受其使用过程中节能水平的影响,节能差异的影响则会体现在家庭电力消费方面。根据中国家庭金融调查数据,家庭隐含污染排放的来源可以划分为6个大类,共15个小类(表1)。

家庭隐含污染排放的计算方法为各类消费品支出的货币量乘以相应的排放强度 [48]。家庭隐含污染排放的计算公式如下:

Pi,j=Tfi×yexp,i,j (1)

Pj=∑iPi,j (2)

其中,Tfi 为第i种消费品的污染排放强度, yexp,i,j为第j个家庭对第i种商品的支出(元)。 Pj是第j个家庭的污染总排放。

另外,对于各种消费品在2010、2012和2014年的污染强度的计算是基于世界投入产出表数据和《中国环境统计年鉴》中的行业污染排放数据。由于单区域投入产出表难以对进口产品和本国产品的污染强度进行区分,该文采用非竞争性进口假设,将所有商品看作为本国商品,从而对隐含污染排放进行估计 [49]。计算方法如下:

Tf=f×(I-A) -1 (3)

其中, f 为各行业直接污染排放强度的向量,A 为直接消耗系数矩阵, (I-A) -1为里昂惕夫逆矩阵。

2.3 变量说明

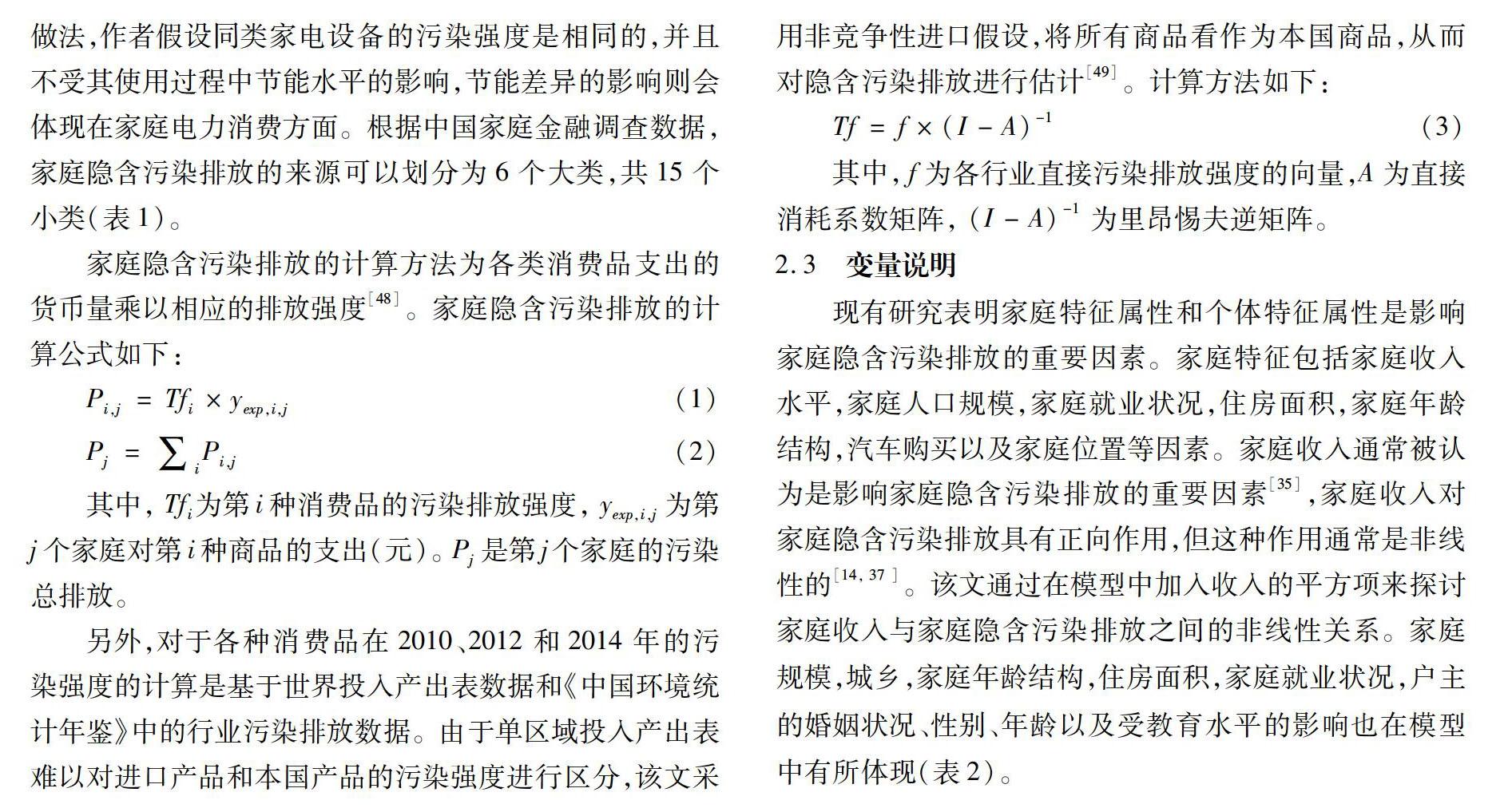

现有研究表明家庭特征属性和个体特征属性是影响家庭隐含污染排放的重要因素。家庭特征包括家庭收入水平,家庭人口规模,家庭就业状况,住房面积,家庭年龄结构,汽车购买以及家庭位置等因素。家庭收入通常被认为是影响家庭隐含污染排放的重要因素 [35],家庭收入对家庭隐含污染排放具有正向作用,但这种作用通常是非线性的 [14, 37 ]。该文通过在模型中加入收入的平方项来探讨家庭收入与家庭隐含污染排放之间的非线性关系。家庭规模,城乡,家庭年龄结构,住房面积,家庭就业状况,户主的婚姻状况、性别、年龄以及受教育水平的影响也在模型中有所体现(表2)。

2.4 分析框架

基于上述分析,該文为探讨家庭收入与隐含污染排放之间的非线性关系构建了以下回归模型:

Ln(Pollution)=α+β1 income+β2 income 2+PX+ε (4)

其中, Ln(Pollution) 是指家庭隐含污染排放的对数值,income是指家庭可支配收入,income 2是指家庭可支配收入的平方项。X是包含控制变量的向量,包括家庭规模,家庭年龄结构,家庭汽车数量,家庭就业人数,是否位于城乡,家庭建筑面积,户主的婚姻状况、性别、受教育水平、年龄以及地区虚拟变量。为消除价格因素的影响,该文根据各省份的城乡消费价格指数(CPI)将收入变量调整到2001年价格水平。所有连续变量均在1%和99%水平上进行了异常值处理。

3 演变趋势和回归结果

3.1 家庭隐含污染排放的演变趋势:2010—2014

作者根据家庭可支配收入水平将家庭划分为50个收入组来呈现家庭隐含污染排放的变化趋势,具体结果见图1。此图呈现了在考虑技术进步的情况下,各收入组家庭平均收入与平均隐含污染排放之间的关系及其变化趋势。图1显示对于各种污染物,曲线是向上倾斜的,这说明随着收入的增加,家庭隐含污染排放也随之增加。除粉(烟)尘排放外,在同一收入水平, 2010—2014年各种家庭隐含污染排放呈现下降趋势,即EEC曲线下移。对于家庭隐含粉(烟)尘排放,EEC曲线则是先下降后上升。从污染物排放的来源来看,家庭隐含废气、二氧化硫和粉(烟)尘排放的主要来源都是家庭水电燃气等消费,在2010—2014年间家庭水电燃气等消费对这三种家庭隐含污染排放的贡献占比范围分别为48.75%~46.53%, 51.58%~43.49%, 43.19%~41.51%。家庭食品消费是家庭隐含废水、化学需氧量和氨氮排放的最主要来源,在2010—2014年间家庭食品消费对这三种家庭隐含污染排放的贡献占比范围分别达到了48.30%~45.99%, 61.77%~59.51%, 54.48%~51.80%。这个结果与Liu等 [7] 是相似的。Liu等 [7]使用投入产出模型估算了2011-2015年间的中国家庭隐含污染排放,发现农业和食品烟草制造业对家庭隐含化学需氧量和氨氮排放的贡献占比最大且占比超过50%。

进一步的,为了展现技术进步在减少家庭隐含污染排放中的作用,作者对比了图1和 图2 。圖 2 是将生产技术保持在2010年水平(即2010年排放强度) 的EEC结果。研究发现在技术固定的情况下,EEC曲线是上移的。这说明技术进步降低了家庭的隐含污染排放,技术进步对于家庭隐含污染排放的减少具有非常重要的作用。另一方面,EEC的向上移动也说明了相对于2010年,同一收入水平下,家庭消费结构的变化增长了隐含污染排放。但这种简单的图形方法并不能剥离出其他家庭人口特征变化在其中的作用。

3.2 EEC曲线参数估计

为了更加准确分析家庭收入与家庭隐含污染排放之间的关系,该部分采用OLS回归方法,从而在控制其他家庭特征变量的情况下来检验EEC曲线的存在性,即探讨家庭可支配收入与隐含污染物排放之间的倒U型关系的存在性。回归结果展现于表3和表4。研究发现,收入对家庭隐含污染物排放具有显著的正向影响,且其平方项对家庭隐含污染排放有显著的负面影响。该结果表明,除了2012年的家庭隐含粉(烟)尘排放外,家庭收入与各种家庭隐含污染排放之间的EEC曲线都存在。家庭规模,人口结构,从业人数也会影响家庭隐含污染排放。农村家庭的各种隐含污染排放都要少于城市家庭。私家车数量和住宅面积的增多会导致更多的家庭隐含污染排放。在所有模型中,当家庭隐含污染处于中位数点时,收入弹性均小于1,并且逐年下降,这意味着EEC缺乏弹性。为检验结果的稳健性,作者进一步在回归中控制了城市虚拟变量(表5和表6),结果发现收入与家庭隐含污染排放之间的关系与表3和表4的结果保持一致。由于家庭收入对家庭消费隐含污染排放的影响可能存在一定的内生性问题,比如个人生活观念等因素,既会通过影响家庭消费而影响隐含污染排放,又会影响收入水平。为了处理该文中可能存在的内生性问题,作者使用同一城市其他家庭的平均可支配收入水平作为家庭收入水平的工具变量。使用更高层级的变量作为低层次变量的工具变量能够满足工具变量的外生性和相关性要求 [50]。同一城市家庭的可支配收入水平是高度相关的,整体收入水平高的地区个体收入水平也可能更高,但其他家庭的收入水平相对于家庭是外生的,并不会直接影响家庭的消费行为和相应的污染排放。通过工具变量回归,作者发现家庭收入对家庭隐含污染排放的影响与表3 和表4的结果基本一致。(篇幅原因,此部分回归结果未放入正文。)

4 Oaxaca-Blinder分解结果

为进一步明晰各变量变动对家庭隐含污染排放的贡献大小,参照Levinson和 OBrien[14],该文采用Oaxaca-Blinder分解方法来在保持其他因素不变的情况下区分每个变量的影响。

注:图中线段分别为2010、2012和2014年各种家庭隐含污染排放与家庭可支配收入的一次项和二次项的拟合曲线。为保证收入数据可比,历年收入均调整为2001年价格。将样本按照当年家庭可支配收入划分为50个等分,因此每条直线上具有50个点。其中横轴标尺家庭可支配收入(万元)指的是平均家庭可支配收入(万元),纵坐标为平均家庭隐含污染物排放。

Pt=αt Yt+βt Y 2 t+δt Xt (5)

其中,Pt是指家庭平均隐含污染排放, Yt 和 Y 2t分别是指家庭平均可支配收入及其平方项, Xt 是包含控制变量平均值的向量。由于在普通最小二乘(OLS)回归的基本假设中,误差的平均值E (εt) 为零,因此不存在误差项。

进一步的,2014年与2010年家庭平均隐含污染排放的均值可以用以下公式来表示:

P2014 -P2010 =(α2014Y2014 +β2014 Y 22014+X2014 δ2014)-

(α2010Y2010 +β2010 Y 22010+X2010δ2010) (6)

通过加减 α2010 Y2014+β2010 Y 22014+X2014δ2010项,上述公式可以进一步转化为:

P2014-P2010=α2010 (Y2014-Y2010)+β2010 (Y 22014 -Y 22010)+(α2014-α2010) Y2014+(β2014-β2010)Y 22014+X2014(δ2014-δ2010 )+(X2014-X2010)δ2010(7)

其中,前两项是在保持使用2010年OLS回归系数的情况下,收入变化对家庭隐含污染排放的影响,这部分等价于2010年EEC曲线上点的移动。第三项和第四项是收入和收入平方项影响系数变化对家庭隐含污染排放的影响,这一部分等价于EEC曲线的移动(或形状改变)。第五项和第六项为其他控制变量及其影响系数变动所引起的家庭隐含污染排放变动。

其中,在收入和其他家庭人口特征不变的情况下,收入和收入的平方项(第三项和第四项)以及其他控制变量(第五项)的影响系数变化所产生的影响通常被称为不可解释部分效应。该效应可能是由消费规模或结构变化引起的,与收入和家庭人口特征无关,它是由宏观经济环境或环境政策变化引起的。

EEC曲线上点的移动反映了其他条件不变的情况下贫富家庭潜在偏好的差异,它不受环境政策的影响。这意味着EEC曲线上点的移动可以被用来预测在现有环境政策和其他条件不变的情况下收入增长所带来的家庭隐含污染排放的变化 [14]。另一方面,EEC曲线的移动反映了社会总偏好和环境政策变化对家庭隐含污染排放的影响。这种变化会影响污染密集型产品的供求关系。

表7的(1)、(2)列分别为各变量在2010年和2014年的平均值。为排除技术进步对家庭隐含污染排放的影响,对六种家庭隐含污染排放的计算采用不变的污染强度,即2010年时的污染强度。第(3)列为各变量在2010—2014年间的变化。结果显示,在不考虑技术进步的情况下,这六种家庭隐含污染排放都是增加的。家庭可支配收入、家庭规模、汽车数量、户主年龄、平均受教育水平以及样本中东部地区家庭占比均增加,其他变量值则减少。

Oaxaca-Blinder分解结果呈现于表8。以下以第(1)列的家庭隐含废气排放为例進行分析。该列中的每个数字是由表7中第(3)列的变量均值变化乘以表1中第(1)列的2010年样本下OLS回归的对应变量回归系数得到的。这些值代表了其他条件不变的情况下,某个变量值变化导致的家庭隐含污染排放变化。进一步的,作者将隐含污染排放变化划分为了三种效应,分别为收入变化引起的家庭隐含污染排放变化、其他变量变化引起的家庭隐含污染排放变化和不能解释部分。该结果展示在表8的底部。家庭隐含废气排放在2010—2014年间增长了1.412万m 3(见表7第(3)列),其中收入和收入平方项的变化导致了家庭隐含废气排放增长0.396万m 3 (其中0.571万m 3家庭隐含废气排放来自收入变化,-0.175万m 3米家庭隐含废气排放来自收入平方项的变化)。家庭人口特征变量的变动导致了0.730万m 3家庭隐含废气排放增长。其余的0.285万m 3家庭隐含废气排放归因于EEC曲线移动,也就是宏观经济和环境政策等因素变化对家庭消费选择的影响。

表8的第(2)—(6)列分别为二氧化硫、粉(烟)尘、化学需氧量、氨氮和废水的隐含污染排放在2010—2014年变化的Oaxaca-Blinder分解结果。结果显示由于平均家庭收入增长所带来的规模效应和消费结构变化效应导致了二氧化硫、粉(烟)尘、化学需氧量、氨氮和废水的隐含污染排放增长,增长量分别为3.659 磅、1.501 磅、1.234 磅、0.051 磅 和 2.746 t。对于所有污染物,收入增长对家庭隐含污染排放的作用都小于家庭人口特征变量变化所引起的隐含污染排放。每种家庭隐含污染排放的未能解释部分都较大,未能解释部分分别导致了家庭隐含废气、二氧化硫、粉(烟)尘、化学需氧量、氨氮和废水的隐含污染排放0.285万m 3、3.917 磅、1.090 磅、2.665 磅、0.129 磅 和4.746 t增长。对于家庭隐含废气、二氧化硫和粉(烟)尘排放,家庭人口特征变量变化的作用是最大的,而对于化学需氧量、氨氮和废水排放变化,EEC曲线移动的作用是最大的。

收入变化带来的家庭隐含污染排放可以进一步分解为规模效应和消费结构效应。相对于贫困家庭,富裕家庭会产生更多商品消费从而产生更多隐含污染排放,但同时他们消费组合的污染强度可能会更低。这两者的平衡取决于EEC曲线的形状。在某种程度上,EEC曲线是缺乏弹性的,消费结构变动效应更强,收入较高的家庭会减少隐含污染排放。随着EEC曲线越来越凹,这种效果变得更加明显。

表9将家庭收入增长导致的家庭隐含污染排放增加分解为收入增长的规模效应和收入增长导致的消费结构变化效应。表9中的第(1)列与表3中的第(3)列相同,为不考虑技术进步情况下2010—2014年间6种家庭隐含污染排放的变化。第(2)列为收入增长的规模效应,在2010—2014年间,平均家庭可支配收入增长43%。在不考虑消费结构变动的情况下,家庭隐含污染排放也应该同比例增长。收入增长导致的消费结构变化的效应等于收入总效应与收入规模效应的差值。

以家庭隐含废气排放为例,收入增长的规模效应为1.691万m 3。表9的第四列为第(2)列与第(1)列的差值,代表由其他因素共同解释的污染减少,这些因素包括2010年EEC曲线点的移动即消费结构变化的效应,家庭人口特征变化的影响以及宏观经济环境和EEC曲线随时间的移动即环境政策等变化的影响。以家庭隐含废气排放为例,表9中第(5)列的-1.295万m 3废气等于表9中第(2)列收入规模效应1.691万m 3废气与表8中第(1)列的收入变动对家庭隐含污染排放的影响0.396万m 3的差值,这反映了收入增长导致的家庭消费结构变化对家庭隐含污染排放的影响。家庭隐含废气污染排放的变化总量(1.412万m 3)等于消费结构变化效应,也就是收入增长导致的消费结构变化效应(-1.295万m 3)与宏观经济因素变动(EEC曲线移动)导致的消费结构变化效应(0.285万m 3)之和,再加上家庭人口特征变化效应 (0.730万m 3) 和收入增长的规模效应 (1.691万m 3)。家庭隐含废气、二氧化硫和粉(烟)尘的收入规模效应都要大于家庭隐含污染排放总变化,而家庭隐含废水、化学需氧量和氨氮的收入规模效应都要小于家庭隐含污染排放总变化,这说明其他变量变化对不同的隐含污染排放具有不同的影响。表9结果也显示收入增长导致的消费结构变化有利于家庭隐含污染排放减少,但宏观经济因素变化导致的消费结构变化会促进家庭隐含污染排放增加。

5 结论与政策意义

家庭消费对于污染排放具有重要的作用,如何促进家庭优化消费结构,减少家庭消费对环境的影响是学术界和决策层一直关注的话题。随着中国家庭收入水平的提升,中国家庭在消费偏好和消费选择上出现变化,量化并分解收入增长对家庭隐含污染排放的影响具有重要的现实意义和政策意义。该文以中国家庭金融调查三期数据为样本,使用OLS回归方法和Oaxaca-Blinder分解方法,探讨了家庭收入水平变动对六种家庭隐含污染排放的影响。主要结论如下:

(1)样本期内,技术进步是促进家庭隐含污染减排的关键因素。在技术不变的情况下EEC曲线会向上移动,这意味着在同等收入水平下,家庭隐含污染排放会增加,而在考虑技术进步的情况下,EEC曲线会向下移动。两者比较可以说明技术进步在家庭污染减排中的重要作用。

(2)各污染物的EEC曲线存在,并且向上倾斜且为凹型,收入弹性较低。在其他条件不变的情况下,收入增长会由于规模效应导致家庭隐含污染排放增加,但同时收入增长也会促进消费结构优化,更富裕的家庭更可能消费污染强度更低的商品。

(3)宏观经济因素变动导致了更多的家庭隐含污染排放,并且家庭人口特征变化也会对家庭隐含污染排放产生影响。

文章的政策意义包括: ①为实现家庭层面的污染减排,需要政府引导居民改变生活方式,优化消费结构,而消费结构的改变主要来自富裕家庭,因此应该特别关注富裕家庭的消费行为;②由于家庭隐含污染排放的下降主要来自技术进步,因此政府需要加大对绿色产品创新和技术改革的扶持力度,促进商品生产过程中的污染强度下降。

值得说明的是,由于所使用的数据限制,文章仍存在一定的缺陷和不足。中国家庭金融调查数据虽然提供了详细的家庭消费数据,但未能对家庭能源消费类型进行详细说明。从而,作者不能将家庭电力消费和其他能源消费区分开来,同时也不能计算家庭的直接污染排放。另外,在家庭电力消费中,作者也不能区分出各类家电的节能水平,从而不能探讨不同电器对家庭电力消费和隐含污染排放的影响。随着未来更多更详细的微观调查数据的出现,如中国家庭能源消费调查数据(CRECS)等,后续的研究可以进一步对相关问题进行验证。

参考文献

[1]陈诗一, 陈登科. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究, 2018, 53(2): 20-34.

[2]祁毓, 卢洪友. 污染、健康与不平等:跨越“环境健康贫困”陷阱[J]. 管理世界, 2015 (9): 32-51.

[3]ZHENG S, WANG J, SUN C, et al. Air pollution lowers Chinese urbanites expressed happiness on social media[J]. Nature human behaviour, 2019, 3(3): 237-243.

[4]冯玲, 吝涛, 赵千钧. 城镇居民生活能耗与碳排放动态特征分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(5): 93-100.

[5]刘晶茹, 王如松, 杨建新. 可持续发展研究新方向:家庭可持续消费研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2003, 13(1): 6-8.

[6]LIU L C, WU G, WANG J N, et al. Chinas carbon emissions from urban and rural households during 1992-2007[J]. Journal of cleaner production, 2011, 19(15): 1754-1762.

[7]LIU L C, WU G. Relating five bounded environmental problems to Chinas household consumption in 2011-2015[J]. Energy, 2013, 57: 427-433.

[8]GOLLEY J, MENG X. Income inequality and carbon dioxide emissions: the case of Chinese urban households[J]. Energy economics, 2012, 34(6): 1864-1872.

[9]GILL B, MOELLER S. GHG emissions and the rural-urban divide:a carbon footprint analysis based on the German official income and expenditure survey[J]. Ecological economics, 2018, 145: 160-169.

[10]谭涛, 张燕媛, 唐若迪, 等. 中国农村居民家庭消费结构分析:基于QUAIDS模型的两阶段一致估计[J]. 中国农村经济, 2014(9): 17-31, 56.

[11]ZHANG H W, SHI X P, Wang K Y, et al. Intertemporal lifestyle changes and carbon emissions: evidence from a China household survey[J]. Energy economics, 2020, 86: 104655.

[12]杜运伟, 黄涛珍, 康国定. 基于微观视角的城市家庭碳排放特征及影响因素研究:来自江苏城市家庭活动的调查数据[J]. 人口与经济, 2015(2): 30-39.

[13]米红, 张田田, 任正委, 等. 城镇化进程中家庭CO2排放的驱动因素分析[J]. 中国环境科学, 2016, 36(10): 3183-3192.

[14]LEVINSON A, OBRIEN J. Environmental engel curves: indirect emissions of common air pollutants[J]. The review of economics and statistics, 2019, 101(1): 121-133.

[15]XU B J, ZHONG R Y, LIU Y F. Comparison of CO2 emissions reduction efficiency of household fuel consumption in China[J]. Sustainability, 2019, 11(4):979.

[16]王奇, 劉巧玲, 刘勇. 国际贸易对污染—收入关系的影响研究:基于跨国家SO2排放的面板数据分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(4): 73-80.

[17]夏勇, 钟茂初. 经济发展与环境污染脱钩理论及EKC假说的关系:兼论中国地级城市的脱钩划分[J].中国人口·资源与环境, 2016, 26(10): 8-16.

[18]崔鑫生, 韩萌, 方志. 动态演进的倒“U”型环境库兹涅茨曲线[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(9): 74-82.

[19]刘华军, 裴延峰. 我国雾霾污染的环境库兹涅茨曲线检验[J]. 统计研究, 2017, 34(3): 45-54.

[20]胡振, 龚薛, 刘华. 家庭消费碳排放影响因素及其变化趋势分析:以陕西省为例[J]. 生态经济, 2020,36(5): 24-30.

[21]胡振, 何晶晶, 李迎峰. 城市家庭居住碳排放的人口边际效应[J]. 人口与经济, 2018(6): 112-124.

[22]胡振, 王玥, 何晶晶, 等. 西部城镇家庭能源消费及其碳排放的区域特征研究:基于中国家庭追踪调查的调研数据[J]. 干旱区资源与环境, 2019, 33(4): 1-8.

[23]李静, 刘丽雯. 中国家庭消费的能源环境代价[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(12): 31-39.

[24]李治, 李国平, 胡振. 西安市家庭碳排放特征及影响因素实证分析[J]. 资源科学, 2017, 39(7): 1394-1405.

[25]李治, 李培, 郭菊娥, 等. 城市家庭碳排放影响因素与跨城市差异分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(10): 87-94.

[26]NANSAI K, INABA R, KAGAWA S, et al. Identifying common features among household consumption patterns optimized to minimize specific environmental burdens[J]. Journal of cleaner production, 2008, 16(4): 538-548.

[27]曲建升, 劉莉娜, 曾静静, 等. 中国城乡居民生活碳排放驱动因素分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(8): 33-41.

[28]杨选梅, 葛幼松, 曾红鹰. 基于个体消费行为的家庭碳排放研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(5): 35-40.

[29]BIN S, DOWLATABADI H. Consumer lifestyle approach to US energy use and the related CO2 emissions[J]. Energy policy, 2005, 33(2): 197-208.

[30]MACH R, WEINZETTEL J, ASN M. Environmental impact of consumption by Czech households: hybrid input-output analysis linked to household consumption data[J]. Ecological economics, 2018, 149: 62-73.

[31]HOU J, ZHANG W F, WANG P, et al. Greenhouse gas mitigation of rural household biogas systems in China: a life cycle assessment[J]. Energies, 2017, 10(2): 239.

[32]SANER D, BERETTA C, JGGI B, et al. Foodprints of households[J]. The international journal of life cycle assessment, 2016, 21(5): 654-663.

[33]YANG Z, WU S P, CHEUNG H Y. From income and housing wealth inequalities to emissions inequality: carbon emissions of households in China[J]. Journal of housing and the built environment, 2017, 32(2):231-252.

[34]ALLAN C, SUZI K, CAMPBELL W. Are we turning a brighter shade of green:the relationship between household characteristics and greenhouse gas emissions from consumption in New Zealand[R]. Motu Economic and Public Policy Research.Trust,2015.

[35]QU J S, ZENG J J, LI Y, et al. Household carbon dioxide emissions from peasants and herdsmen in northwestern arid-alpine regions, China[J]. Energy policy, 2013, 57: 133-140.

[36]曲建升, 王琴, 曾静静, 等. 中国西北寒旱区农牧民生活碳排放评估[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(4): 90-95.

[37]YANG T R, LIU W L. Inequality of household carbon emissions and its influencing factors: case study of urban China[J]. Habitat international, 2017, 70:61-71.

[38]王莉, 曲建升, 刘莉娜, 等. 1995—2011年我国城乡居民家庭碳排放的分析与比较[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(5): 6-11.

[39]陈莎, 李燚佩, 程利平, 等. 基于LCA的北京市社区碳排放研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(S2): 5-9.

[40]朱雪梅, 江海燕, 肖荣波, 等. 广州居住区碳排放特征及对低碳社区的启示[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(S1): 19-23.

[41]杨上广, 王春兰, 刘淋. 上海家庭出行碳排放基本特征、空间模式及影响因素研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(6): 148-153.

[42]XU X K, HAN L Y. Diverse effects of consumer credit on household carbon emissions at quantiles: evidence from urban China[J]. Sustainability, 2017, 9 (9): 1563.

[43]CHANCEL L. Are younger generations higher carbon emitters than their elders: inequalities, generations and CO2 emissions in France and in the USA[J]. Ecological economics, 2014, 100: 195-207.

[44]XU X K, HAN L Y, LV X. Household carbon inequality in urban China, its sources and determinants[J]. Ecological economics,2016, 128: 77-86.

[45]HAN L Y, XU X K, HAN L. Applying quantile regression and Shapley decomposition to analyzing the determinants of household embedded carbon emissions: evidence from urban China[J]. Journal of cleaner production, 2015, 103: 219-230.

[46]PADILLA E, DURO J A. Explanatory factors of CO2 per capita emission inequality in the European Union[J]. Energy policy, 2013, 62: 1320-1328.

[47]COX A, COLLINS A, WOODS L, et al. A household level environmental Kuznets curve:some recent evidence on transport emissions and income[J]. Economics letters, 2012, 115(2): 187-189.

[48]WEI Y M, LIU L C, FAN Y, et al. The impact of lifestyle on energy use and CO2 emission: an empirical analysis of Chinas residents[J]. Energy policy, 2007, 35(1): 247-257.

[49]SU B, ANG B W. Multiplicative decomposition of aggregate carbon intensity change using input-output analysis[J]. Applied energy, 2015, 154:13-20.

[50]張号栋, 尹志超. 金融知识和中国家庭的金融排斥:基于CHFS数据的实证研究[J]. 金融研究, 2016(7): 80-95.

Environmental Engel Curve of embedded pollution in Chinese household consumption

LI Jun 1 ZHANG Dayong 1 JI Qiang 2 FAN Ying 3

( 1. Research Institute of Economics and Management, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu Sichuan 611130, China; 2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 3. School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China)

Abstract Following the rapid growth of household income in China, the role of consumption behavior in environmental impact has received increasing attention in the recent years. Analyzing the trend and evolution of embedded pollution in household consumption and discussing the factors that drive changes in embedded pollution, especially the role of income growth, are of great practical significance for the reduction of demand side pollution and the achievement of green transition in China. Based on the micro data from the China Household Finance Survey, this paper calculated six pollutants embedded in household consumption and analyzed their detailed characteristics and dynamic patterns. We used OLS regressions and the Oaxaca-Blinder decomposition approach to investigate the impact of income on embedded pollutions. The results proved that the Environmental Engel Curve(EEC) existed for all pollutants in China, and all of them had an upward concaved shape. Furthermore, technological progress was shown to be one of the main contributors to the reduction of embedded pollution. With other things being equal, higher income induced more embedded pollution through a scale effect, but at the same time led to a substitution effect, which pushed for structural changes in consumption to reduce pollution. Macroeconomic conditions and environmental policies were shown to be important, and demographic characteristics were also found to have significant impact on household embedded pollution. This research reaches the following policy implications: ① It is necessary to guide and encourage residents to adopt a clean consumption lifestyle. High income families are especially relevant in this regard. ② Government should give further support to green product innovation, technological reforms, and equipment transformation to reduce energy consumption and pollution during production process. Policies combining the demand side and the supply side can enhance effectiveness of reducing household embedded pollution, and thus facilitating green development goals.

Key words Environmental Engel Curve (EEC); household; embedded pollution; Oaxaca-Blinder decomposition

(责任编辑:刘呈庆)