茧缕轻钩月下舞

中国文化雅静风清、留白风骨、气韵含蓄又充满“无”的丰富,自在、逍遥、呼吸与含蓄无不存在其中,作为一个中国人,血液里天生流淌着含蓄的表达和禅意的审美,被中国画所打动和吸引是再自然不过的事。风花雪月、花鸟鱼虫、梅兰竹菊、刺绣编织……无不是它的题材。水、墨、色作于绢上或纸上,是画家文化素养、审美修养、心性气质的情感展现。当第一次看到宋徽宗的风雅与雍容,天青色的静谧让人窒息到沉溺;林风眠的美里总有一股淡淡的忧伤,若隐若现的线条包裹着如梦似幻的身体;顾恺之温柔又如丝般缠绕的线,独属于东方水与色的完美碰撞,都让人着迷,如掉进了一个繁花似的殿堂。接着当第一次用柔软的毛笔蘸着色轻轻在绢丝上涂抹时而发出的嘶嘶声,水色一遍又一遍不厌其烦地打底,就是为了最后能够更薄地去晕染一层石色,这些工序复杂又繁琐,而流动于画面的非写实的宇宙灵气循环往复,古绢的黯淡无光尤能传达出这神秘之韵味。

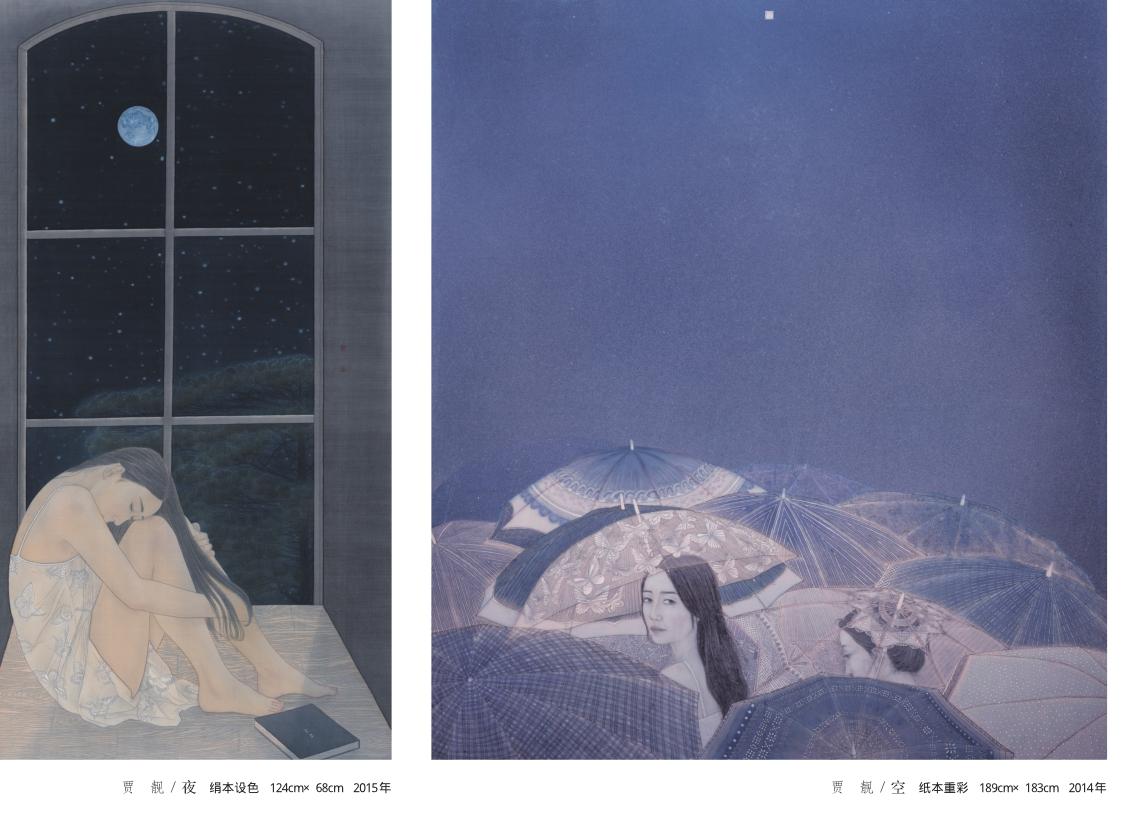

创作《空》时我二十五岁,当时研究生毕业,刚刚来京,随着年龄的增长,我开始渐渐欣赏东方的美,比如宋瓷那种内敛的美,天青色的意境。这幅画的名字“空”源自佛教语,指万物从因缘生,没有固定,虚幻不实。《般若心经》云:“诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。”是“空”义。实际上,“空”也是人生的一种境界,空的杯子可以喝茶,空的房子才可以住人。每一个容器的利用价值在于它的空,空是一种度量和胸怀,空是有的可能和前提,空是最初的因缘。人生如茶,空杯以对,才有喝不完的好茶,才有装不完的欢喜和感动,也是这幅作品创作的初衷。

此画在构图上模仿了宋徽宗的《瑞鹤图》,同样都是在画面底部三分之一处做了十分装饰性的大量描绘,而画面的上面三分之二是用蓝色填充的大片空白,我把自己的姓名章盖在了画的最顶部,用来和下面的蓝白色人物呼应,画面下方形成以人物为中心的一股白色气息从右下角往最高处的伞冲出,有种和沉重、虚无的天空对抗之势。

作为女性画家,我经常从女性视角去观察身边的生活,女性也一直是我画面的主题,相比重大社会题材,我更愿意用我敏感的心去捕捉周遭的美好,但这并不代表我的绘画作品一定是柔弱、纤细的,当代的女性是独立自主的,她们一样具有社会的责任感。虽然仕女画、美人画一直是古今中外的画家都乐于表现的题材,但我想在以后的创作中把这一古老的题材赋予新的面貌。作为一名中国画的創作者,我想去探索“似与不似”之间的审美意境,追求神韵,摆脱现实人物的束缚,走向一个自由表现的境界,在传统艺术学养中寻找一种新的艺术语境。我追求的一种残缺美叫“未完成的美”,简单自然的90分,总好过十全十美的100分,缺失的那10分,是精心雕琢过的留白,是自由呼吸般的艺术。

《夜》用Karl Largerfeld的一句话来概括就是:“没有什么比轻度的忧郁更优雅迷人了。”这幅作品的色调、构图都很简单,但是其间有一种情绪的存在。松间上慢慢升起的月亮冷冷又清清,暗色的星空下她拥抱着月光,衣裙被染的透明,素白如雪,孤独的她走来满目银色,空度的夜……

《镜像·对语》想要表达中西方自古以来互通有无、交流共存,时至今日应该不再有纯粹的东方和西方,更多是世界的融合与平等的对话。镜像中的两位女子,一个是东方的雅静风清,一个是西方的温厚古典,一个手持兰草,一个手拿圣洁的百合,兰草在东方自古有品德高洁、谦谦君子的美誉,圣经中百合被喻为“所罗门最富有时所有的财产加起来,比不过山里的一朵百合花”;两位女子各侍立于充满装饰色彩的镜框之内,东方的花纹提取于敦煌图式,西方的则是改编于古董镜框;东西方虽充满着差异,但是温柔灰雅的绿色又把她们和谐的统一在一起,在这一充满生机的色彩氛围里,一片和煦而各显不同。

《鸢园》的构图由两个相套的圆形构成,中国人一向对圆形有一种执迷,而古人明白“圆”的含义是从月亮、星辰那里得到的启示,每个时代都有人对圆月情有独钟,对月祈福团圆美满的愿景始终如一。孤单是人类跟宇宙之间的对话,只有在辽阔当中才会感觉到自己的生命状态跟平常不同。英国诗人威廉·布莱克的“一沙一世界,一花一天国,君掌盛无边,刹那成永恒”的意境被引入此图,画中人身处繁花盛开的鸢园之中,与月和宇宙相对也许更能体悟生命的繁华与虚空。在造型上倾向于一种林风眠式的修长和忧郁,魏晋所流行的人物的审美风尚是“秀骨清像”,文人士大夫要“瘦形而神气远”,也是我想通过画面造型传达的话外之音。人物的衣纹取自维摩演教图的海浪衣裙,整幅作品以线条为主要构成,看似半圆的人物构成里面由蝴蝶和花卉的走向形成一种流动的趋势,在半圆里面形成中国传统审美中的起承转合流动之美。审美不仅限于视觉,眼睛所看到的东西千变万化,各种喜好因人而异,我也一直以为精神上的审美是很多事物内在的气韵与精神上的显现。

《看向未来》描绘的是一个年轻的舞者上场前的等待,周围的四名舞者是运用摄影中的多重曝光的技法,一个场景的多重曝光效果,人与景一虚一实,使画面产生交叠重复的错位视觉。

月光清清冷冷,洒下银霜一片,世间万物洗尽淡妆。舞者的长裙逐渐被月色染透,变得洁白如雪、素丽无比。她青涩褪尽,独坐暗中遥望天际里明亮的银河,更觉内心光华明照。岁月无痕,她白裙依旧似雪,远远地看,仿佛就是一只高贵优雅的孔雀。

正如普鲁斯特所说:“生命只是一连串孤立的片刻,靠着回忆和幻想,许多意义浮现了,然后消失,消失之后又浮现。”这幅作品在构思上借着诗性回忆摆脱单向的时间轨迹,将过去与现在融合互渗,达到审美的自由境界,减少瞬间性和碎片感,获得本质与永恒,这也和中國古典美学时空观有共通之处。在古代中国、日本、印度、阿拉伯的绘画艺术中,不同季节的花可以同时开放,出现在一幅画中被称为“百花齐放”。从科学的时空观来说,这是违反植物花开客观时间的。在印度和中国佛教的壁画中,有一种用“共同的空间”来表达在“不同的时间”过程中发生的事:在同一幅画的空间中画出事件先后发生的过程,但每一场景之间却没有任何边界线相隔断,比如《韩熙载夜宴图》。空间是单一的、共同的空间,时间却是变化的时间,这样就把不可分割的时间和空间割裂开来,这是古代东方民族的主观时空观念之表现。“凡天及水色,尽用空青”是《画云台山记》中顾恺之的话。其中“空青”是我喜用的画中主色,它产生出阴柔、含蓄的审美经验,也与我们民族心理结构形成情感上的共鸣。

“温和而清逸,华丽而冷寂”是我追求的审美境界,又期待从中追求留白的韵味,着迷于望向星辰大海的空阔之美。万物皆孤独,孤独是一种沉淀,而孤独沉淀后的思维是清明。孤独不一定要到深山里去寻求,只要内心清净,在都市里都可以感觉到一种空灵悠逸的境界。在这种境界中,我们可以在想象中翱翔,跳出尘世的渣滓,与古同游。就如同画中女子,外表平静,内心暗涌,身处当下,望向未来。

宗白华在论及中国古典意境时曾经说过:“中国艺术意境的创成,既须得屈原的缠绵悱侧,又须得庄子的超旷空灵。缠绵悱恻,才能一往情深,深入万物的核心,所谓‘得其环中。超旷空灵,才能如镜中花,水中月,羚羊挂角,无迹可寻,所谓‘超以象外。色即是空,空即是色,色不异空,空不异色,这不但是盛唐人的诗境,也是宋元人的画境。”在我的创作中“缠绵悱恻”是执着的每一笔每一划,“超旷空灵”是船过无痕的画外之意。所有过往,皆是序曲。所有将来,皆为可盼。初心如故,岁月如新。

贾靓

字宸澜,1989年出生,现居北京。硕士研究生学历。2012年结业于中央美术学院中国画创作班、2020年结业于中国艺术研究院工笔画院。

现为北京艺术传媒职业学院讲师、中国工笔画学会会员、北京市美术家协会会员、北京工笔重彩画会会员。2017年国家艺术基金青年创作人才项目获得者、2019年国家艺术基金青年艺术创作项目滚动资助人才。

作品入选第十二届全国美术作品展览、全国第八届工笔画大展等展览。曾获精致立场——全国第二届现代工笔画作品展银奖。

作品被天津美术馆等机构收藏。作品刊登于《美术》等刊物。