略论传统曲论中的插科打诨

李萌

摘要:为吸引观众、立足场上,南戏直至明嘉靖末期演化为传奇体制前,始终保持重戏重演的娱乐风格。插科打诨作为其表现手段之一,于其中占有醒目分量。由元入明,文人逐渐介入南戏改编和创作,整饬其向传奇体制演化。科诨亦混迹其间,得到发展和总结。至清时,已然形成一套完善的实用理论和使用标准,广泛应用于戏曲作品及演出中。本文尝试梳理传统曲论中有关科诨的理论,结合其在早期南戏作品《张协状元》等中的使用实例,分析其功能意义和演化路径。

关键词:插科打诨;传统曲论;《张协状元》

作为中国古典戏剧中最早具有完整的、成熟形态的表演艺术,南戏从目前所能见到的早期表演形式到明嘉靖末期演化为传奇体制前,始终保留着在敷演故事中穿插各类技艺表演的演出形态和独特风格,体现了其重戏、重演的娱乐精神。所谓穿插,一为纵向贯穿于故事的始末,一如楔子般插演于情节表演的段落与段落之间。穿插表演的技艺,内容多为制造滑稽效果的插科打诨,配合节令打秋千、斗百草或由宴饮生发的行令、猜谜等游戏内容,渲染氛围的弹词、道情和敷说山水建筑、人物场面的赋赞等说唱艺术,或完整、或节省地展现招亲,祭亡、解禳、圆梦等民俗宗教仪式,以及提演傀儡、插演宋杂剧、金院本等戏剧样式。其中出现得最为频繁、最容易辨认的穿插技艺,莫过于插科打诨。明中叶以后,科诨为戏曲评论家所关注,关于其编排运用的论述得以不断丰富。

一、传统曲论中科诨概念的建立与完善

插科打诨,即通常所说的科诨,一般指戏曲演出中以动作、语言制造笑料的滑稽表演。以现有材料所见,明徐}胃的《南词叙录》或许是最早就戏曲作品中的科诨进行专论的文人著作。该书不但是现存最早的概述宋元至明初南戏的重要著作,也是古代研究南戏的唯一专著,对南戏渊源、流布、发展、作家作品、声腔格律、表演形态等,均作了相应的考释和叙述。书中将戏曲表演中的身体行动归纳为“科”,如“相见、作揖、进拜、舞蹈、坐跪之类”[1],而以“诨”指称逗人笑乐引客的话语,“于唱白之际,出一可笑之语以诱坐客,如水之浑浑也。切忌乡音”[2]。可以说,它概括了科诨的基本内涵,为后世的相关论述定了调。

随着南戏的不断发展,文人逐渐介入已有作品的改编修订和新作品的创作中,并引导其演化为传奇体制。区别于南戏多由不具姓名的书会才人写就,元杂剧作者多为抑郁不得志的下层文人,传奇创作获得了广泛认可,朝野几乎人尽涉猎写戏,更推动其在明中叶至清初期间发展到鼎盛。传统曲论在此背景下得到充分发展,对科诨的论述和具体使用要求进一步深化,其中影响广泛者,首推王骥德、李渔二人。

王骥德在《曲律》“卷三论插科第三十五”中,将科诨比作是“剧戏眼目”,对其出现的位置、完成科诨的脚色(即行当)、想要起到的作用,做了详尽地叙述:“插科打诨,须作得极巧,又下得恰好。如善说笑话者,不动声色,而令人绝倒,方妙。大略曲冷不闹场处,得净、丑间插一科,可博人哄堂,亦是剧戏眼目。若略涉安排勉强,使人肌上生粟,不如安静过去。”[3]王氏将科诨与古戏中优人的穿插表演联系起来,为这种角色之间的滑稽互动表演模式找到了来源。他对科诨“剧戏眼目”的比喻总结,多穿插于“曲冷不闹场处”的观点,直接点出了它们对于作戏的重要性,且进一步提出了审美方面的要求,即须作得极巧、下得恰好,认为要是达不到这些标准,不如不做,安静过场。

但此时无论是戏曲,还是寄身于其中的科诨,都被认为是小道末技,要经过其后戏曲创作和演出兴盛的双重洗礼,此风气才为之一变。到李渔时,已坦然将科诨视作使观众精神抖擞,避免瞌睡导致观演“断章取义作零韵观”的‘‘人参汤”。这一观点依稀还有王骥德“剧戏眼目”的影子,但着实提高了科诨在戏曲演出和创作中的地位。尤较前人更进一步的是,他还直接点明了科诨好坏的评价标准。

李渔认为,戏曲中的科诨插演忌讳恶俗,重点在把握雅俗之间的分寸感,所谓“科诨之妙,在于近俗,而所忌又在于太俗。不俗则类腐儒之谈,太俗即非文人之笔”[4]。同时,他还提出做科诨的种种要求,比如“重关系”,意在区分不同行当间科诨的差异,“科诨二字,不止为花面而设,通常脚色皆不可少。生、旦有生、旦之科诨,外、末有外、末之科诨。净、丑之科诨,则其分内事也。然为净、丑之科诨易,为生、丑、外、末之科诨难。雅中带俗,又于俗中见雅。活处寓板,即于板处证活。此等虽难,犹是词客优为之事,所难者,要有关系。”[5]也就是说,不但各行当皆可科诨,还因其表演侧重各不相同而别具科诨的性格色彩。由此,李渔将对科诨功能的认识又提高了一个层次,以滑稽动作、诙谐语言令人笑乐之上,还需担负起配合剧情、帮助塑造人物角色的功能。这也彰显了戏曲各组成部分向着同一个目标,为成为综合且立体的艺术形式而努力的发展进程。除此之外,李渔还提出做科诨“贵自然”,要结合剧情合理设计,不能刻意强为,“妙在水到渠成,天机自露。我本无心说笑话,谁知笑话逼人来,斯为科诨之妙境耳。”[6]既上承王驥德科诨要“作得极巧、下得恰好”的观点,又有所发展,要求科诨除了使人笑乐,还要有令人有所领悟的功能。

二、科诨于早期南戏作品中的体现及功用

前文述及的科诨理论,都能在早期南戏作品中找到相对应的使用实例。

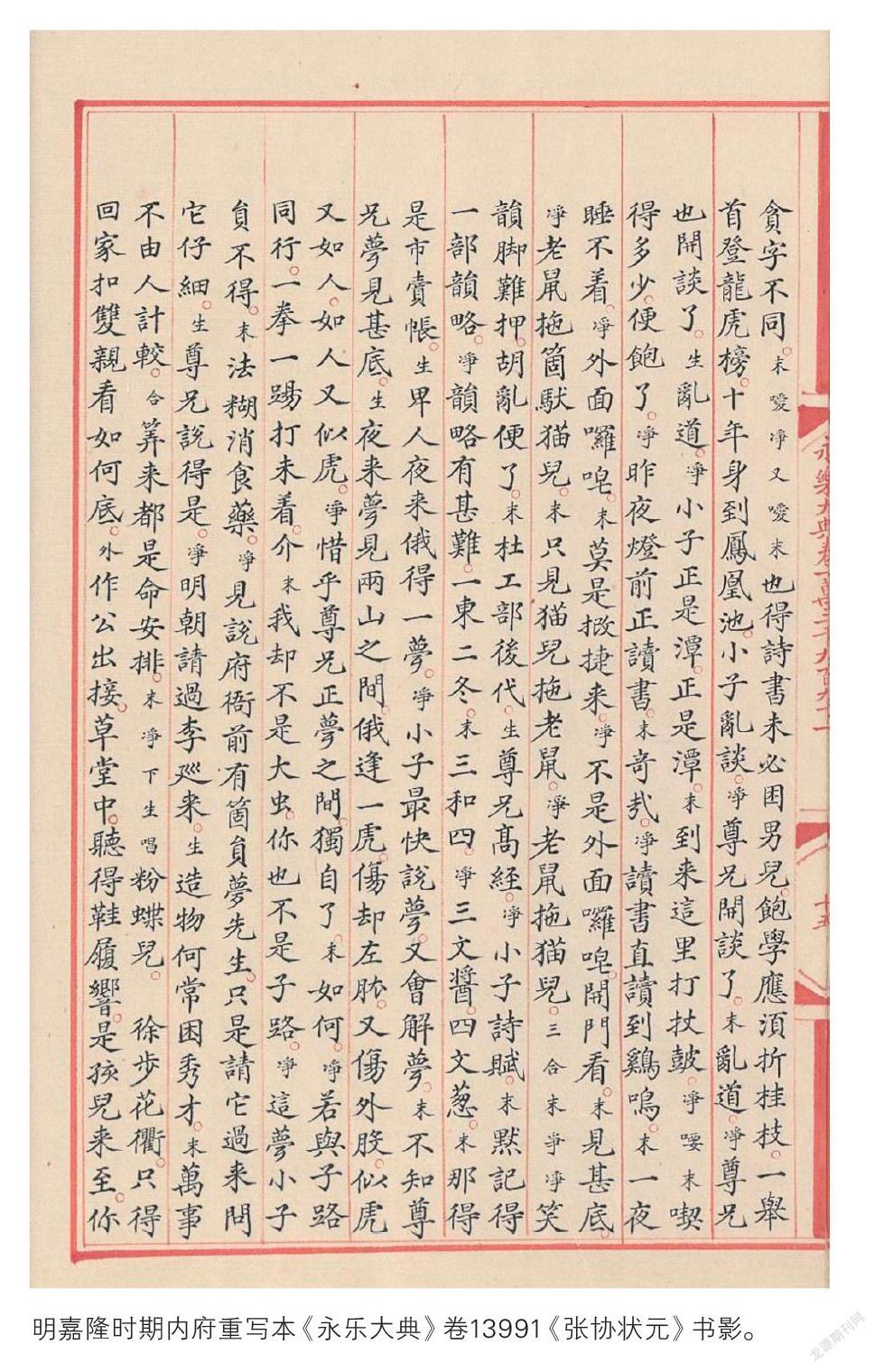

比如王骥德认为科诨是“净、丑间插一科”,《刘希必金钗记》第四出里,生角扮演的刘文龙因为难以割舍夫妻恩情,担心父母无人奉养而犹豫是否应考。正在末角劝说的当口,净角诨唱着“大秀才,小秀才,文章才口难开,几番欲把文章卖,三场不中,恼羞走回来”,与唱着“命儿乖,无学才,诗书读过写不来,收拾应举无盘费,只有一双破草鞋”的丑脚齐齐亮相。两人互为捧逗地做了一番科诨,不但说动刘文龙共赴科场,还自曝不学无术的短处,反衬出主角的锦绣形象。但王骥德认为科诨只是净、丑之间的表演模式,与其他角色无关,未必准确。这在另一部早期南戏《张协状元》里,表现得较为明确。那里面的穿插科诨几乎到了一步一拾的程度,使用该手段制造笑料的不仅是净、丑,而是净末相遇、净末丑三者在场,乃至一贯担负主线而不具有滑稽表演意义的生、旦角色,都会相应地穿插科诨。例如该剧第二出中,扮演张协的生角自叙夜梦不详,引出了扮演朋友的末角、净角的大段诨戏。在这段科白戏里,虽然是生、净、末3个角色人戏,但主要靠净、末一来一回地东拉西扯作诨戏。甫一上场,末角便借由净角的“嗓门大”特色发诨。之后虽有张协言志的戏份,但很快被拉偏了话题。净为押韵脚,胡编了个“老鼠拖猫儿”,末不惜与其争执3个回合。净承认胡编后,紧跟着就《韵略》打诨。这样有来有回地长达400余字的插科打诨后,生才恍然反应过来喊他们上场的目的,然而刚说起梦境,又引发了净对末的“一拳一踢”,直到这场戏的末尾才交代要找圆梦先生来解梦,从而连接起后续的剧情。

不同角色在插科打诨时,会表现出不同的行当特色。仍以《张协状元》为例,张协为求取功名而进京赶考后,贫女在古庙思夫,净角扮演的李大婆从旁插科打诨。这段插演,全以李大婆“下三路”的生活打诨,来反衬贫女的羞涩和感情的内敛,一静一动、一雅一俗之间,令角色形象和行当特色跃然纸上。这一实例的运用,还凸显出早期南戏尚未被文人规整的独属于民间的野蛮鲜活。或许从文辞、唱曲的角度观照,它比不上案头作品具有文学意义和文化价值,但恰恰因为这份日常烟火气,折射出南戏重于演出,以搬演生活于场上见长的特点。

另一种常见的科诨模式,以净、末、丑3个角色同时在场为基础,任意两两搭配科诨,穿插于剧情中随机而发,最后由末角劝解或斥责另外两方作为收束。比如《张协状元》第二十八出里,整出戏围绕买卖登科记展开。对话由净、末角开启,先由净角逗弄末角,骗他去别处买登科记,而后以及第三甲的名字打诨。扮演小二的丑角上场后,他们各自转向对丑角的逗乐,继而进入净、丑角的讨钱科诨,末角自动自发地充当居中协调的角色,调和双方的争执。

诸如此类在大段科诨的边角挤入剧情,抑或直接以科诨撑起整出戏的情况,在《张协状元》中比比皆是。在它长达五十三出的篇幅里,洋洋洒洒地铺叙了张协与贫女落难相识、赶考相离、发迹负心、团圆结局的整个过程,其中大半出目夹杂科诨,是插科打诨应用于早期戏曲作品的极端例子。但这种不加约束的科诨穿插显然不适用于情节性较强的剧目,比如同样归为早期南戏的《小孙屠》《赵氏孤儿记》《岳飞破虏东窗记》等。过多的科诨也容易使观众的注意力涣散,不利于长篇故事展开和人物的塑造,因而在其后的发展中,创作者们有意识地让科诨逐渐成为某一角色行当的特色,将之安插于适宜发挥的情节熟套中,以此来衬托主要角色,推动剧情发展。

结语

综上所述,约自徐渭起,戏曲中的插科打诨在传统曲论中始立有一锥之地。而其评判标准、使用规律,经王骥德、李渔的进一步论述后,有所发展和丰富完善。其后对戏曲插科打诨的论述,罕有超越此二人之处。直至现当代以来,戏曲文物的出土和新文献资料的发现,推动了戏曲史和戏曲理论史的研究开拓,从而有所突破。但总的来说,相关的理论著述仍局限于從文本到文本的书写论述,作为活在场上的艺术形式,或许应该将其研究放之舞台,寻求思考戏曲插科打诨的新思路和切入点。(基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助中央戏剧学院学生项目“国图藏万历戏曲选本《词珍雅调》整理与研究”,项目编号:YNXS2006。)

参考文献

[1][2][明]徐渭南词叙录[M]中国戏曲研究院编,中国古典戏曲论著集成(三)北京:中国戏剧出版社,1959

[3][明]王骥德曲律[M]中国戏曲研究院编,中国古典戏曲论著集成(四)北京:中国戏剧出版社,1959

[4][5][6][清]李渔闲情偶寄[M]中国戏曲研究院编,中国古典戏曲论著集成(七)北京:中国戏剧出版社,1959