中药材上农药应用现状及其炮制加工过程对农药残留的影响

郭璐瑶, 董丰收, 李远播, 徐 军, 刘新刚, 吴小虎, 郑永权

(中国农业科学院 植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京 100193)

中药是指在中医理论指导下所使用的天然药物及其加工品。据世界卫生组织 (WHO) 统计,世界上80%的人口依赖中医药进行健康护理,主要使用药用植物提取物及其活性成分[1]。在我国,中医药在疫情防控过程中也发挥着作用。2019年年底,新型冠状病毒肺炎爆发,其在世界范围内蔓延并逐步发展为全球性流行病。在初期暂无疫苗和特效药可用的情况下,中医药全面参与了新冠肺炎疫情的防控与治疗过程,多种中成药及方剂被列入国家各类诊疗计划,可有效阻断病情发展,提高治愈率[2-4]。同时中药材在营养保健品、化妆品和食品调味剂等方面也具有重要的应用价值[5-6]。随着中药材市场的不断扩张,预计2050年中药材全球销售额将增至5万亿美元[7]。为了满足日益增涨的市场需求和中药材种植过程中对病虫草害的防治需求,并确保中药材产量,药农大量使用具有高效、速效、经济等特点的化学农药。然而,受可用农药品种有限和中药材品种及病害种类多样等因素制约,中药材上农药的不科学使用导致其农药残留污染现象时有发生,中药材及其制剂的质量安全引起了人们的广泛关注,严重影响了中药产业的健康发展[8]。

大多数中药材于田间采收后并不能直接使用,需进行炮制加工及制备提取后才可以入药,进而发挥其药用价值。不同的炮制加工方法会对中药材中残留的农药产生不同的影响,有关加工过程对农药残留的影响通常使用加工因子 (processing factor,PF) 进行衡量与描述[9]。《加工农产品中农药残留试验准则》[10]中将加工因子定义为 “加工后农产品中的农药残留量与初级农产品或原材料中农药残留量的比值” 。若加工因子PF < 1,则表明加工后农药残留水平降低,数值越小表明清除效果越好;反之,若PF > 1,则表明加工后农药残留水平升高。鉴于大多数中药材需经口服用才能发挥药效,作为一种特殊“食品”,中药材加工过程对农药残留的影响直接决定着人体摄入的农药残留水平的高低,因此针对中药材炮制加工过程对农药残留影响的相关研究对准确评价中药材中残留农药的膳食摄入风险具有重要意义。

本文拟就目前中药材上农药使用及残留问题进行分析,将不同加工过程及服用剂型差异对中药材中农药残留水平的影响进行汇总,旨在深入了解农药在中药材中的残留现状及中药材从采收到药用过程中加工技术对农药残留水平的影响,以期为中药材上农药的合理使用、登记管理及风险评估工作提供参考。

1 中药材上农药使用与残留现状

1.1 中药材上已登记农药现状

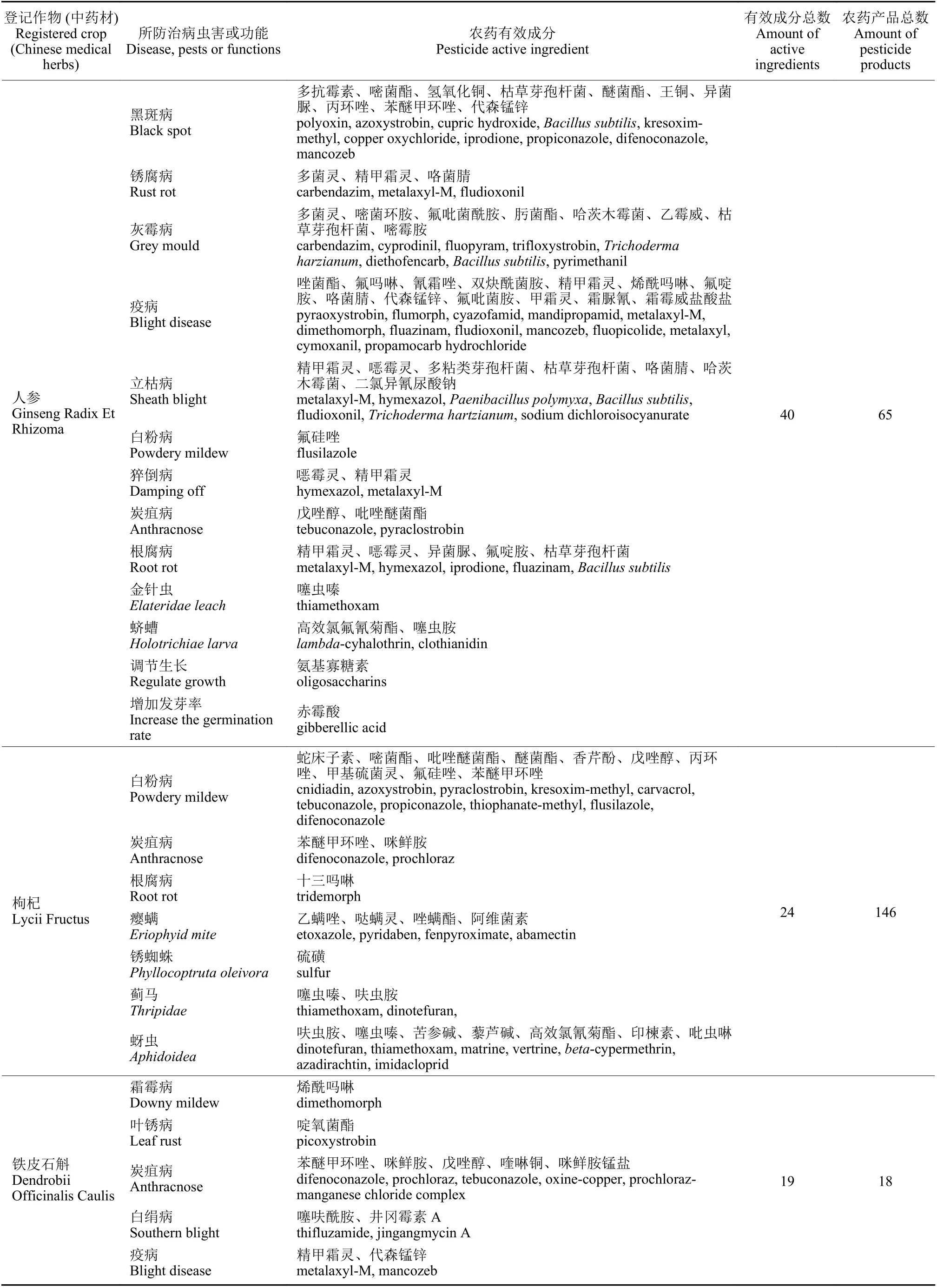

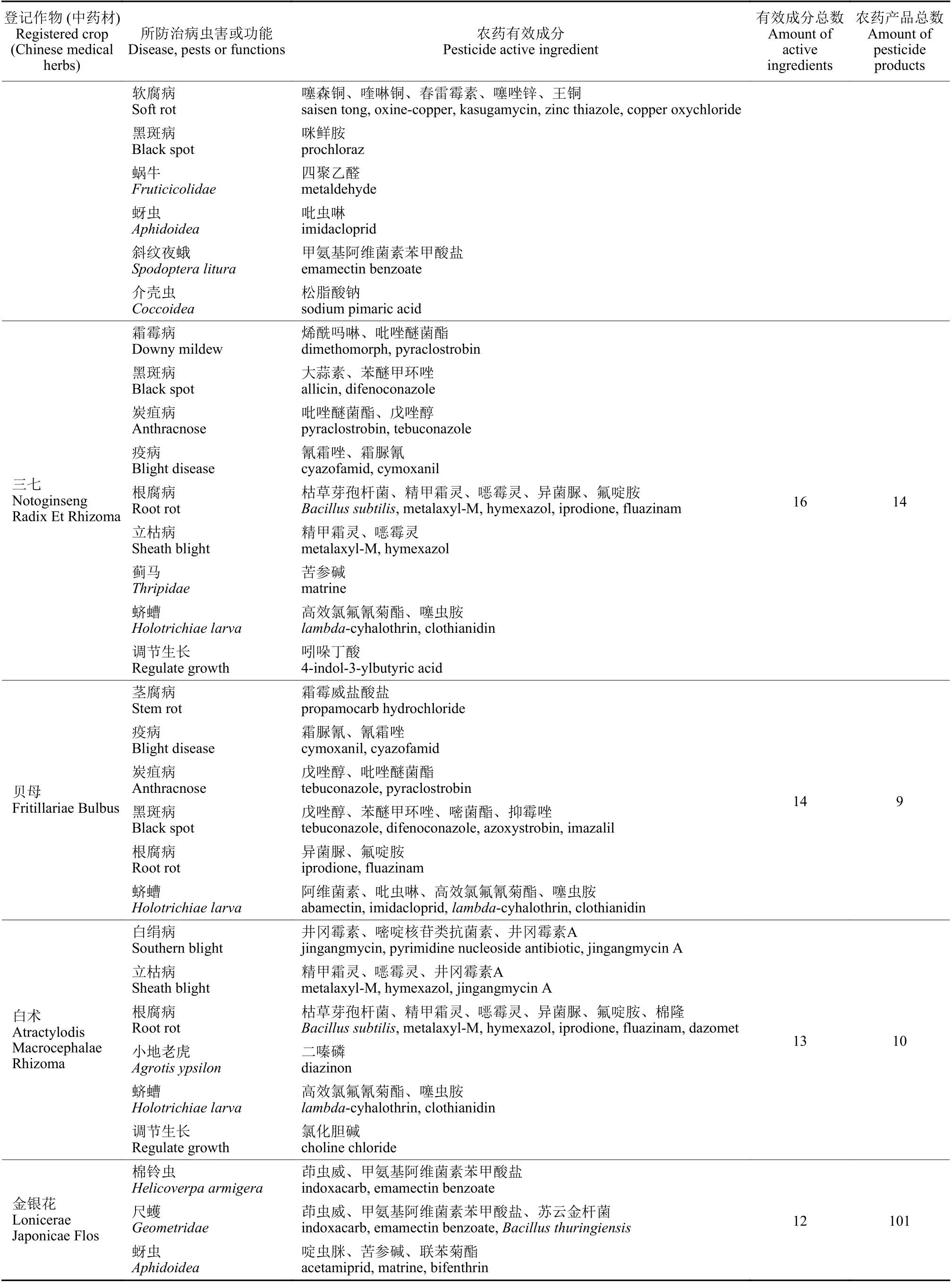

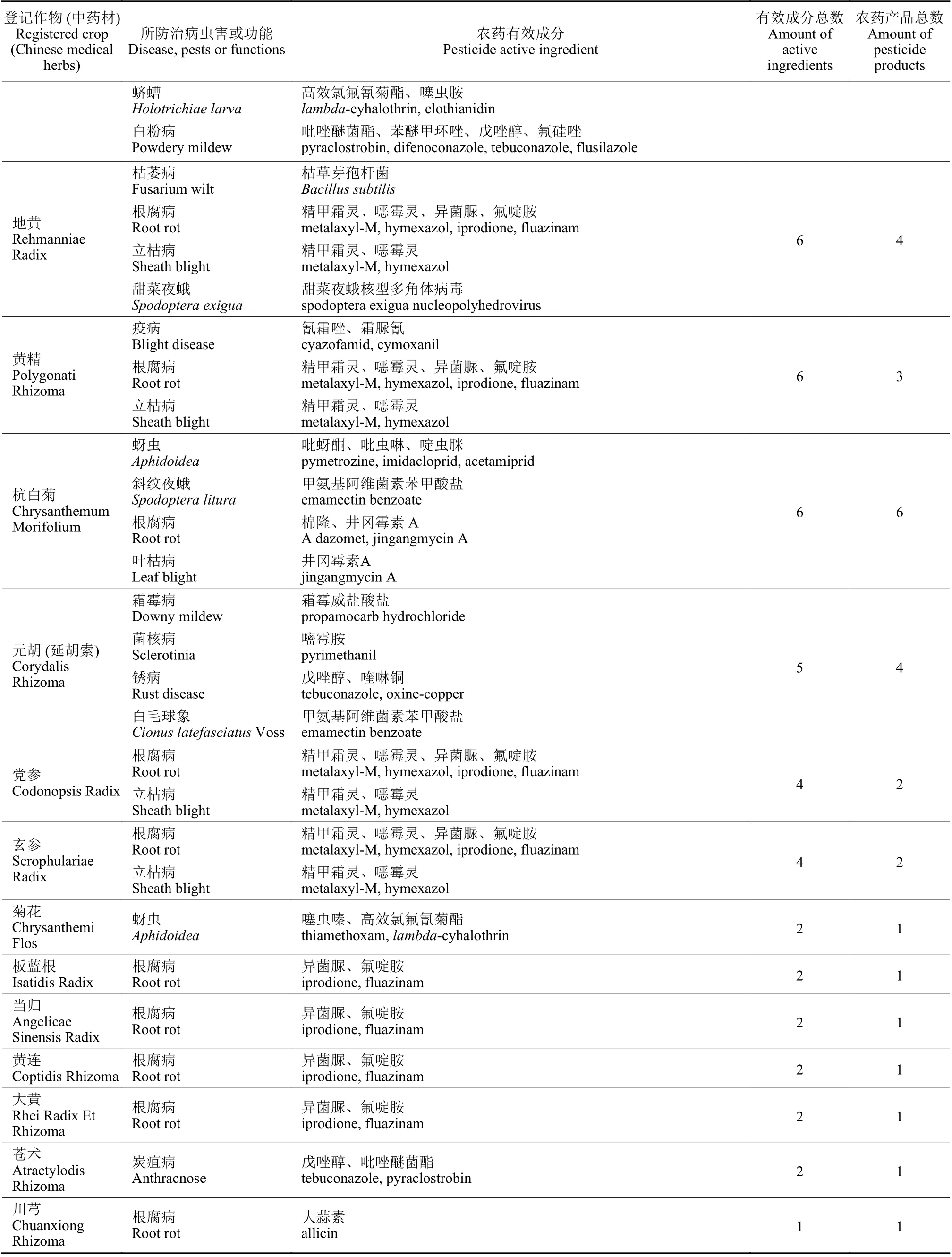

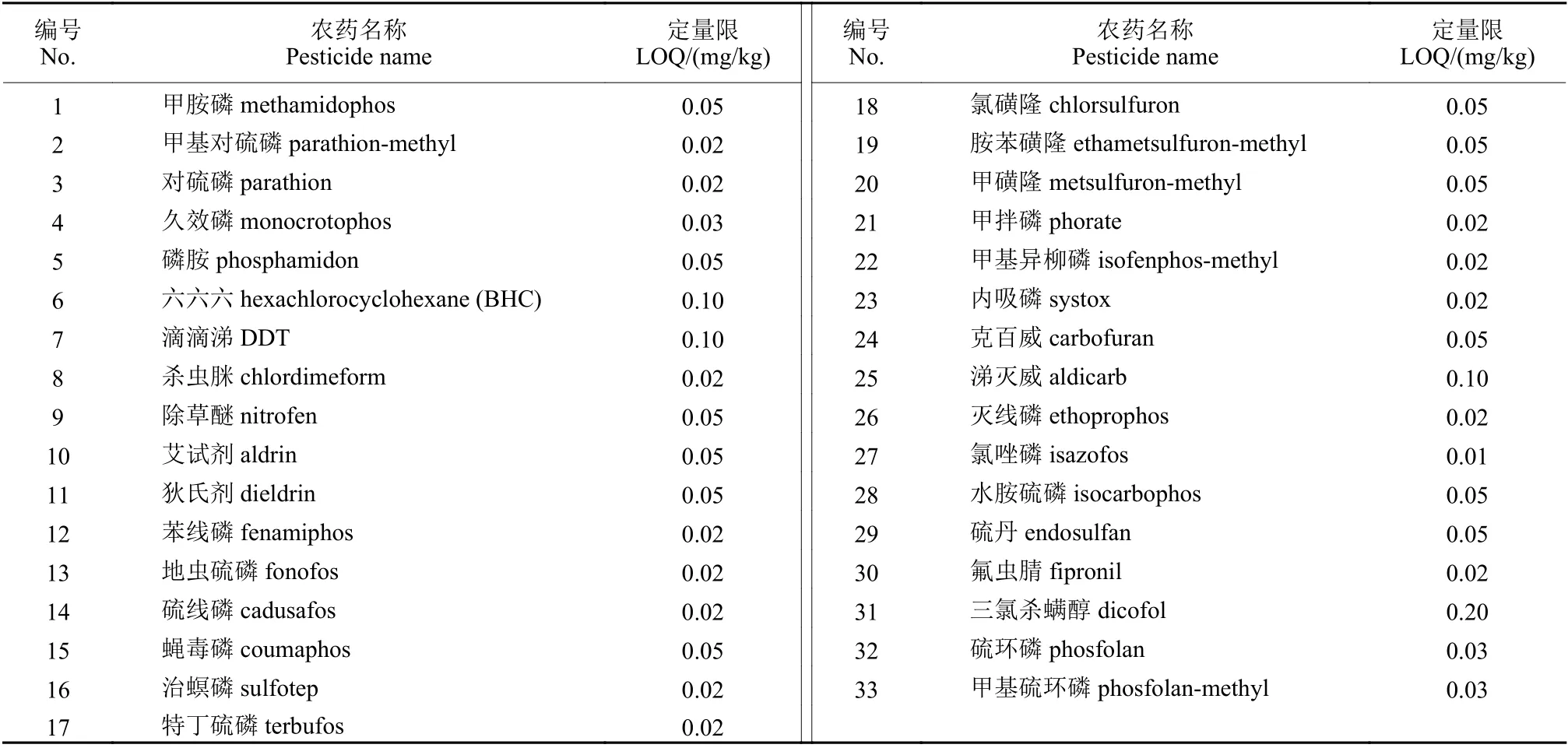

我国农药登记制度于1982年初步建立,但有关中药材上的农药登记则起步较晚[11]。截至2021年初,登记用于中药材的农药品种及数量仍十分有限,导致中药材上农药使用情况较为混乱。目前我国人工种植的中药材有百余种,基本都属于小宗作物范畴。相较于小麦、水稻等大宗作物,农药在中药材上的用量较少,经济效益较低,农药企业缺乏研发和生产的积极性,因此导致中药材上已登记的农药种类较少,甚至大部分常用中药材并无相应的农药产品登记。据查询中国农药信息网登记信息[12],截至2021年2月底,具有农药登记信息的中药材品种主要有人参、枸杞、铁皮石斛、三七、贝母、白术、金银花、地黄、黄精、杭白菊、元胡、党参、玄参、菊花 (非观赏菊花)、板蓝根、当归、黄连、大黄、苍术和川芎共20种 (表1),其中农药登记种类较多的中药材品种是人参、枸杞和铁皮石斛等。各种中药材上已登记的农药有效成分共有81种,登记农药主要以杀菌剂和杀虫剂为主,其中杀菌剂占66.67%,杀虫剂占28.39%。此外,部分药食同源类中药材在实际应用中更偏向于归为 “食品”,如山药、木瓜、枣、姜、橘等,也有其相关农药登记信息。相较于以往报道的中药材上的农药登记情况,如2013年报道的3种药材上共6种农药有效成分[13],2016年报道的6种药材上共33种农药有效成分和2018年报道的10种药材上共46种农药有效成分[14],近几年虽然有农药登记信息的中药材品种及农药登记数量仍然较少,但整体均呈不断增多趋势。

表1 中药材上农药登记信息[12]Table 1 Pesticide registration information of Chinese medical herbs[12]

续表1Table 1 (Continued)

续表1Table 1 (Continued)

1.2 中药材上农药残留限量标准

我国是最早开展中药国际贸易的中药材资源大国,近年来我国中药材出口总额虽有所增加,但出口量仍仅占中药产品生产总量的20%[15]。农药残留问题是制约中药材出口贸易的重要因素,因此,相关农药残留限量 (maximum residue limit,MRL) 标准的制定不仅是保障中药材产品质量安全、保护消费者健康的基础,同时也是促进各国公平贸易,提高中药材产品国际竞争力的有效手段[16]。欧盟及美国等发达国家和地区针对中药材中农药残留限量均制定了严格的标准,给我国中药材出口带来了阻力,同时也对我国中药材安全生产提出了更高要求。

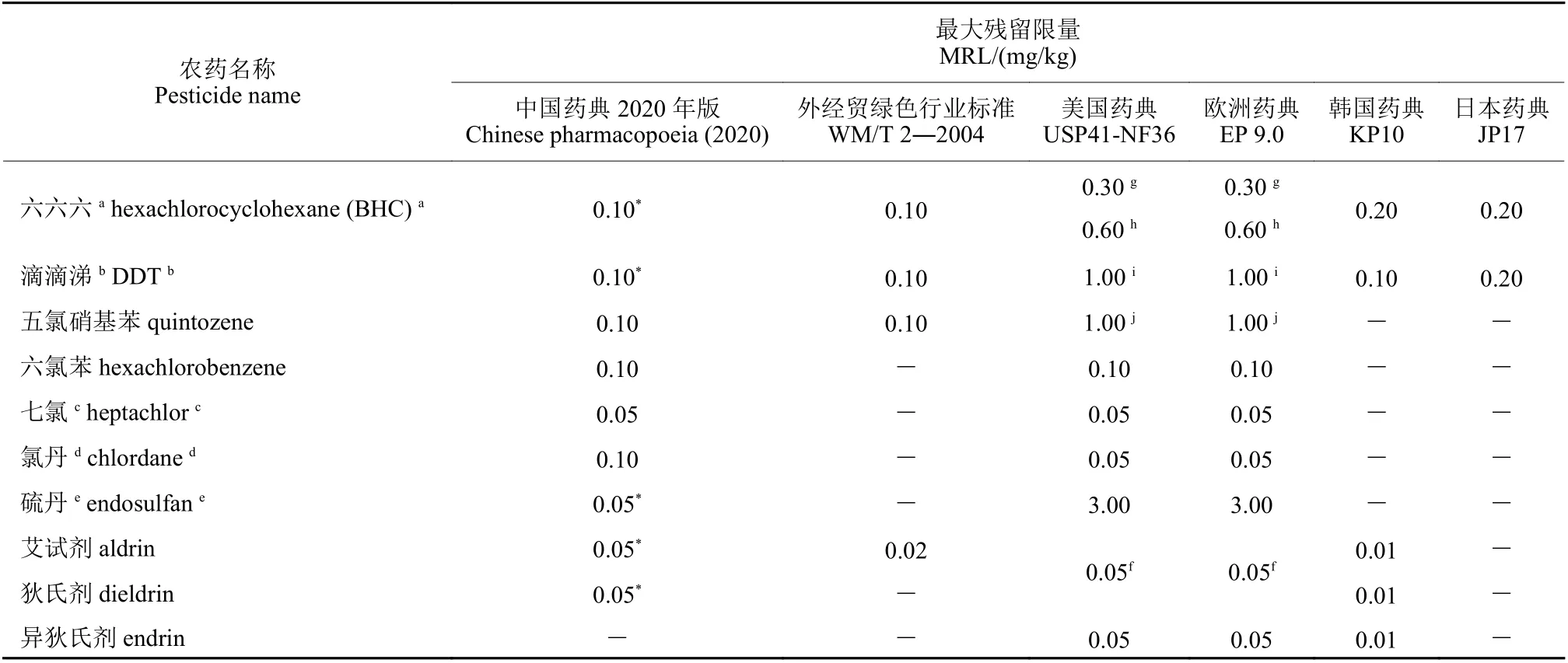

1.2.1 国外残留限量标准 《美国药典》(USP41-NF36) 及《欧洲药典》(EP 9.0) 均对76种农药制定了残留限量标准,涉及有机磷类、有机氯类、有机氮类以及拟除虫菊酯类等农药,要求除另有规定的药材外,所有检测的药材都要满足这76种农药的残留限量要求[17]。韩国在第10版《韩国药典》(KP 10)[18]中制定了生药及生药萃取物中共计180个品种的农药残留限量标准,要求所有纳入检测范围内的生药都需遵循同一残留限量标准,其中六六六的限量为0.2 mg/kg,DDT限量为0.1 mg/kg,狄氏剂、异狄氏剂、艾试剂的限量均为0.01 mg/kg。日本在现行的17版《日本药局方》[19]中规定,六六六和滴滴涕在20种药材上的残留限量均为0.2 mg/kg。此外,日本在2006年对农产品实施了新食品卫生法 “肯定列表制度” (Positive List System),包含 “暂定标准” 和 “一律标准”。“暂定标准” 中共涉及734种包括农药在内的农业化学品、264种农产品和食品以及51 392项暂定残留限量标准;“一律标准” 则要求除68种豁免物质外,对尚未制定最大残留限量的农业化学品或其他农产品,其残留检出上限值统一设定为0.01 mg/kg[20]。由于我国大部分对日出口的中药材产品是以食品或食品添加剂的名义入关,所以该制度亦适用于中药材产品。

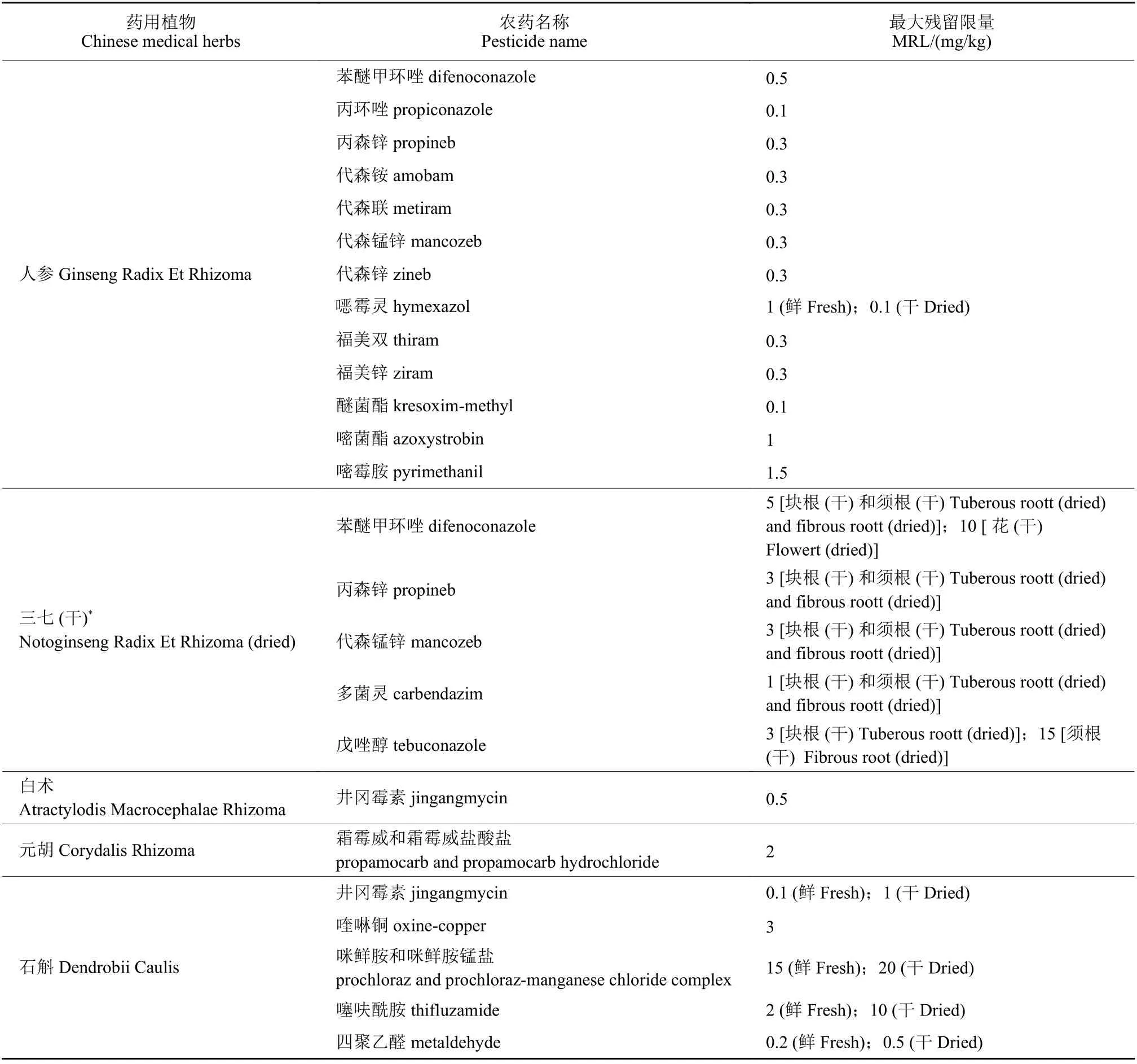

1.2.2 国内残留限量标准 我国涉及中药材上农药最大残留限量的标准主要有《中华人民共和国药典》(简称中国药典)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019) 及《中国药用植物及制剂外经贸绿色行业标准》(WM/T 2—2004)。其中,《中国药典》是我国中药材质量标准体系的核心内容,最新的2020年版《中国药典》已于2020年12月30日起正式实施。2020年版《中国药典》一部[21]中除规定了人参、西洋参、黄芪、甘草和人参提取物 (人参茎叶总皂苷和人参总皂苷) 中有机氯类农药的残留限量标准外,还在2015年版《中国药典》基础上新增了红参中3项有机氯类农药残留限量标准,并在2020年版《中国药典》四部[22]的 “0212药材和饮片检定通则” 中明确规定了33种禁用农药 (表2),要求这些农药在中药材及饮片 (植物类) 中均不得检出 (低于定量限),其中对六六六和滴滴涕的残留限量要求比之前的规定更加严格,均由原来的0.2 mg/kg降低至0.1 mg/kg。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)[23]作为我国统一规定食品中农药最大残留限量的现行强制性国家标准,针对5种药用植物制定了农药残留限量规定 (表3),分别涉及三唑类和甲氧基丙烯酸酯类等农药,而《中国药用植物及制剂外经贸绿色行业标准》(WM/T 2—2004)[24]是我国对外经济贸易活动中涉及药用植物及其制剂进出口的重要质量标准之一,共规定了药用植物中4项有机氯类农药的残留限量。

表2 2020年版《中国药典》药材及饮片 (植物类) 中33种禁用农药[22]Table 2 The 33 banned pesticides on Chinese medical herbs and decoction pieces (plants)according to the Chinese Pharmacopoeia 2020 edition[22]

表3 GB 2763―2019 中药用植物的农药最大残留限量标准[23]Table 3 Maximum residue limit standard of pesticides for Chinese medical herbs in GB 2763―2019[23]

《中国药典》自2000年版首次规定了甘草和黄芪中3种有机氯类农药的残留限量标准[25],至今各年份版本的《中国药典》中所收录的农药残留限量标准已不断更新改进,已制定农药残留限量标准的中药材品种及相关标准数量的不断增加,表明我国中药材农药残留限量标准制定工作正在逐步完善,《中国药典》的科学性、先进性、规范性和权威性也正在逐步提升。将国内外中药材上农药残留限量标准进行对比,可发现我国的残留限量目前主要集中在有机氯类农药上,虽然大部分具体限量与国外限量要求相近甚至低于国外限量 (表4),但就总体情况而言,我国中药材上已制定残留限量的农药种类及限量标准涉及的中药材品种仍然较少,美国及欧盟等国外标准中涉及的农药种类及中药材品种更全面,部分限量要求也更严格。因此,我国中药材上农药残留限量标准的研究制定工作仍需进一步完善,以不断提升我国农药残留限量标准体系在国际上的积极影响。

表4 国内外药典中有机氯类农药残留限量比较Table 4 Comparison of organochlorine pesticide residue limits in domestic and foreign pharmacopoeia

1.3 中药材上农药使用及残留问题

大多数中药材生长周期较长,对生长环境要求较高,如桔梗生长周期为3~5年,三七为3~7年,黄柏生长周期可达10年[26]。中药材在长周期、大面积种植过程中易导致多种病虫害的发生及传染,其病害防控主要依赖于速效的化学农药,但现有登记农药种类与中药材病害防治需求相差巨大,导致非登记农药乱用,甚至高毒禁限用农药滥用现象存在,造成了中药材上的农药残留污染。研究发现,中药材上农药残留污染来源主要有以下3种情况:一,中药材种植过程中为防控病虫草害或调节植物生长而施用农药造成的直接污染;二,中药材产地环境中农药对药材的污染,如土壤、水源和空气中残留的农药经植物吸收累积后造成的间接污染;三,在中药材采收、加工、运输及储藏过程中喷施农药或意外沾染农药而导致的污染[27]。

综合分析近年来中药材上农药残留检出的数据可发现,研究较多的中药材品种包括人参、西洋参、黄芪、甘草、金银花、菊花、薄荷、三七、枸杞、当归、党参、白芍、桂枝、陈皮和白芷等,检出较多的农药种类主要包括滴滴涕、六六六、五氯硝基苯等有机氯类农药及毒死蜱、多菌灵、啶虫脒、溴氰菊酯、甲氰菊酯、三唑酮、丙环唑、嘧菌酯和百菌清等[28-31]。结合我国中药材上农药残留污染研究现状,分析其特点主要包括以下两方面:

1)中药材上农药残留研究所涉及的农药种类和中药材品种均较少。农药检测对象主要包括中药材上常用的有机氯类、有机磷类、氨基甲酸酯类及拟除虫菊酯类等农药[32],由于有机氯类农药化学性质稳定、半衰期长、脂溶性强且不易降解,导致其在土壤中残留较严重[33]。同时由于根茎类中药材长期暴露于土壤中,可通过根部吸收使得农药在植物体内累积[34],因此对有机氯类农药及根茎类中药材的研究相对较为集中。目前尚缺乏中药材上全面的农药残留数据,同时对中药材种植、加工、储藏、运输及服用全过程中可能接触的农药及农药残留变化也缺乏科学深入的研究。

2)与中药材上农药残留限量标准数量相比,中药材上农药检出种类较多[13],部分研究甚至认为中药材中农药残留具有普遍性[35],但除部分有机氯类农药外,对大部分检出农药的暴露风险则尚不明确。常规情况下,农药在其未登记作物上应不得检出,然而由于目前我国中药材上农药登记数量及残留限量标准有限,导致实际生产中农药使用情况较为混乱,因此相关残留限量标准的制定及风险评估研究工作均需加快进行。

同时,其他与中药材中农药残留相关的诸多问题也需引起重视,如农药残留复合累积暴露问题,尤其针对膳食摄入量较大的药食同源类中药材。由于中药材通常为多方配伍,相比于其他单一摄入的食品,其混剂中的残留农药种类及残留量可能是单一中药材中的数倍,并且摄入的多种残留农药在人体内累积后,有可能增高暴露风险[36]。此外,关于中药材中农药残留分析方法的研究也需加强,由于中药材富含生物碱、甙类、挥发油、有机酸、黄酮、皂苷和维生素等复杂基质成分,一些天然成分的化学结构和理化性质与农药相似,基质干扰明显,因而使得中药材中农药残留检测的难度加大,对残留检测方法的要求相对较高[37]。

2 加工过程对中药材中农药残留的影响

加工不仅可以提升农产品的商业价值,改善其食用特性,还对加工后所得终极农产品中的农药残留量具有重要影响[38]。中药材经炮制加工可提升其药品属性与应用功能,同时中药材产品中农药残留水平也会随之发生变化,因此,明确不同加工方式对中药材中农药残留的影响规律,对明确其人体暴露风险以及保障中药材产品安全均具有重要意义。

2.1 中药材常见炮制加工过程对农药残留的影响

大多数中药材采收后必须进行炮制加工才能发挥药用价值,其加工质量的高低也直接关系到临床疗效及患者安危,因此必须保证适时采集、合理干燥和科学加工。中药材采收后常见的炮制加工方法主要有:筛选、清洗、去皮、修整、蒸、煮、烫、切片、干燥、精制和分级包装等[39]。通常针对药材不同的药用部位有不同的加工方法,如根茎类需清洗、除杂、切片或切段后晾晒至干;果实类可切开后晾晒或烘干,若以果肉或果皮入药,则需去核或去皮;全草类、叶类和花类需在通风环境中摊开阴干或低温烘干,不可暴晒,以避免有效成分损失;皮类采收后则需趁鲜切片并晒干。中药材完成采收初加工后,还需及时进行包装和贮藏[40]。不同品种中药材的具体炮制加工方法可参照《中国药典》一部[21]正文中炮制内容及四部[22]0213炮制通则。

多数研究者认为,经过一系列联合工序处理之后,大多数食品中的农药残留水平是符合其残留限量标准的[41],并且在相同加工环境下,加工的处理步骤与环节越多,其终端产品中的农药残留量就越低[42],但也有部分加工过程,如干燥、浓缩和膨化等则容易导致农药残留量的增加[43]。对常见中药材加工方法进行分析后发现,农药的蒸气压、内吸性、极性、正辛醇/水分配系数 (Kow)及水溶性等理化性质都会影响加工过程中农药残留的变化[44-45]。农药施用于作物后,由于作物表面角质层蜡质转运屏障的存在,导致大部分农药渗透有限,主要附着于作物表面[46],此时清洗即可显著降低农药残留水平,其中水溶性较高的农药(如logKow<2) 极易被清洗去除。同时,不同的清洗方式、清洗时长及作物表面光滑程度等也会对清洗效果产生不同影响,如添加不同类型的清洗剂可改变清洗液的酸碱度和乳化性,影响清洗液对不同残留农药的去除效果[47-48]。而脂溶性越高的农药 (如logKow>3) 越容易穿透作物表面的蜡质层而非附着于表皮,此时清洗对其去除效果并不显著,经去皮则可显著降低农药残留[44]。干燥处理对农药残留的影响并非单一性条件作用的结果:一方面,干燥过程因为水分蒸发和样品质量减少,可能导致农药被浓缩而使得残留水平升高;另一方面,一些挥发性农药在干燥过程由于挥发而被去除,从而使得样品中的农药残留水平降低[43]。

利用加工因子对不同加工过程的农药残留去除效果进行描述,可直接有效地衡量不同处理过程对农药残留的影响,因此结合加工因子来修正农药的膳食暴露评估,有助于更准确地评估通过膳食摄入的农药水平,使评估结果更具准确性和科学性[49]。Xiao等[1]检测了白芍炮制加工过程中毒死蜱、噻虫嗪、辛硫磷、吡虫啉和甲氰菊酯5种杀虫剂及其代谢物的残留变化,依次对白芍进行烫煮、冷却、剥皮、干燥、润湿、切片和烘干7个阶段的处理,结果表明,农药不同的水溶性、正辛醇/水分配系数及作用模式 (是否具有内吸性)对加工因子影响较大,其中烫煮、剥皮和干燥等加工过程对农药残留的去除效果明显,全过程加工因子在0.000 2~0.018 8之间。基于加工因子进行膳食暴露风险评估,所得慢性膳食暴露的风险商值 (HQ) 在0.000 2~0.023 2之间,表明白芍炮制加工过程可显著降低其农药残留水平,降低膳食暴露风险。徐彦军[40]研究了浸泡、煎煮、炒制烹饪及干燥加工过程中薄荷中三唑酮、氰戊菊酯和杀螟硫磷3种农药的残留变化规律,并基于加工因子分别进行了膳食摄入风险评估。结果显示,初级农产品薄荷经浸泡后,三唑酮、氰戊菊酯和杀螟硫磷3种农药的加工因子分别为0.47、0.46和0.44,煎煮的加工因子分别为0.21、0.10和0.08,炒制烹饪的加工因子分别为0.41、0.25和0.10,经干燥后加工因子分别为1.97、1.51和3.66,表明浸泡、煎煮及烹炒均可降低该加工农产品中3种农药的残留水平,而干燥则会提高其农药残留水平。此外,经浸泡、烹炒、煎煮后的加工农产品中各农药的急性暴露风险显著降低,但干燥处理则使得各农药在加工农产品中的急性风险显著升高,尤其是三唑酮和杀螟硫磷的急性风险商值超过了100%,处于不可接受水平。相关研究结果表明,不同的加工过程会使加工农产品中农药残留水平及膳食摄入风险产生明显差异。

2.2 中药材不同服用剂型对其中残留农药迁移的影响

目前关于中药材加工因子的研究以分析炮制加工过程为主,针对不同制剂药汤中农药残留溶出或迁移情况的研究较少。中药材传统服用剂型以煎剂为主,同时有研粉冲服、饮片浸水或泡酒等多种方式。针对不同中药材,模拟其常规服药方式,同时结合中药处方配伍,对单一及多种药材共煎或共溶条件下农药的残留迁移规律进行研究,可进一步明确不同服药方式对人体摄入农药残留水平的影响,比如对中药材进行煎煮以模拟煎剂,对药食同源类中药材进行烹饪以模拟日常膳食摄入,通过浸水模拟饮片浸泡饮用,以浸酒模拟药酒制备等[50]。

杨婉珍等[51]分别考察了水煎和研粉吞服两种用药方式下人参中腐霉利、六氯苯、五氯硝基苯、毒死蜱、乐果、马拉硫磷和亚胺硫磷7种农药残留在水煎液及人工肠胃液中的溶出情况,结果表明:不同服药方式下,人参中残留农药溶出量存在较大差别,各种农药在水煎液中的溶出率在0.02%~0.92%范围内,研粉吞服后在人工肠胃液中溶出率在1.76%~11.46%范围内,表明研粉吞服时农药残留溶出大于水煎的情况。邢丽杰等[52]通过模拟试验,研究了毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉、克螨特、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯和氯氰菊酯8种农药在枸杞泡酒过程中的迁移变化规律,结果显示:与酒精含量较低的体系相比,酒精含量较高的体系中迁移的农药种类更多,且各农药的迁移率也更高,证明农药的正辛醇/水分配系数等理化性质是影响农药残留迁移率的主要因素。陈荣华[53]研究评价了三七花及根部浸泡过程中吡虫啉、甲霜灵及嘧霉胺等13种农药残留迁移的浸泡系数,发现不同农药的浸泡系数与其油水分配系数 (logP) 呈负相关关系。Xiao等[54]以不同水温、茶水比及浸泡时间为变量,结合农药不同理化参数,研究了金银花、菊花、枸杞和甘草4种药茶中甲氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯和氰戊菊酯4种菊酯类农药残留向茶汤中的迁移变化,结果表明:浸泡后茶汤中的农药残留水平仅为茶叶中的10%左右,证明这4种拟除虫菊酯类农药向茶汤中的转移有限,并不会对人体造成显著的暴露风险。自陈宗懋院士首次在国际上提出 “以茶汤中农药残留水平作为制定茶叶中农药最大残留限量标准依据” 这一观点后,该理论已被多个国际组织与权威机构所接纳,促进了多种农药在茶叶上残留限量标准的修订[55]。鉴于部分中药材如金银花、决明子等与茶叶之间具有共同的天然属性、类似的取用方式、相近的生长环境及残留污染现状,因此借鉴该理论对药茶及汤剂类中药材中农药残留迁移规律进行研究具有重要意义。

随着现代科学技术的不断发展,中药材新兴加工技术及中药制剂新剂型也不断出现。比如传统的施药、烟熏等中药材贮藏养护方法正逐渐被残留污染更少的新方法所替代,如低温保存法、红外线杀菌法以及实行真空包装或充入惰性气体保存等方法,均可有效防止药材被虫蛀、霉变和泛油,减少贮藏过程导致的农药残留污染[56]。同时,与自然晾晒为主的传统干燥方法相比,现代干燥技术如微波干燥、真空冷冻干燥及热泵干燥等可有效降低环境因素的影响,在高质快速完成干燥的同时还可避免热敏性成分的流失[57]。此外,随着制剂工业的发展,一些高效、速效、长效、服用便捷的新剂型已在中药制剂中得到广泛应用,如固体分散体 (solid dispersion,SD)、包合物、微囊、微球、缓控释制剂及靶向制剂等[58]。关于这些新兴加工技术及各种中成药新剂型对中药材中农药残留的影响同样值得研究,以便为市场选择提供参考。

3 中药材农药残留污染控制措施

3.1 加强源头控制

结合中药材上农药残留污染来源进行分析,首先,环境中残留的农药短时间内不可能彻底消除,同时中药材种植中对农药的依赖也不可能停止,因此,为保障中药材产品质量安全,必须从中药材种植源头起对农药使用进行严格控制。为有效减少中药材种植过程中农药的直接污染源,可参照《中药材生产质量管理规范》(中药材GAP),对产地生态环境、种质、田间管理、病虫害防治、采收加工及储藏运输等全过程加以规范化控制[59]。首先,针对病虫害防治要求,采用最小有效剂量并选用高效、低毒、低残留的农药,以降低农药残留和污染;其次,为减少中药材产地的间接污染,应定期对中药材种植土壤进行农药残留检测,选择在无污染或污染较轻可接受的土壤中种植中药材,同时对污染严重的土壤应进行必要的土壤改良修复,目前微生物降解剂在有机农药污染土壤的修复方面应用前景良好[13]。此外,生物炭作为一种生态友好和低成本的土壤改良剂,在全球受到了相当多的关注,利用生物炭进行土壤改良,可有效吸附土壤中的农药污染物,最小化其生物利用度[60-61]。

3.2 发展中药材中农药残留降解技术

各种农药残留降解方法是缓解和治理农药残留污染的重要手段之一。针对中药材特有的加工属性,在对中药材进行后期处理时,可针对其采收、加工、运输和储藏各个环节,将加工处理技术与农药残留降解技术相结合,如合理运用水处理、光照、辐射、超声波等物理降解技术,水解、过氧化氢降解、光催化降解等化学降解技术以及微生物降解、酶降解等生物降解技术[62],在保证中药材品质和药效的前提下开发利于农药残留降解的新技术,降低中药材中农药残留污染水平。

3.3 完善中药材上农药登记及残留限量标准体系

应促进中药材等小宗作物上的农药登记,完善中药材上农药登记管理制度,保证在防治中药材病虫草害的过程中有药可用。我国为加强特色和小宗作物的用药登记,专门开展了特色小宗作物标准的制定,采取科学减少试验量和缩短试验年限等优惠措施,实行扩大作物范围的群组化登记。同时政府通过加大资金及政策支持力度,充分调动企业积极性,以破解中药材等特色小宗作物无药可用的难题[63],从而从根本上纠正中药材种植中农药乱用的现状。此外,应逐步完善中药材上农药残留限量标准体系,扩大中药材农药残留限量标准涉及的农药种类及中药材品种范围,明确残留检出与残留超标的界限,保证有法可依,避免民众谈药色变。同时还应分区域、分品种逐步完善中药材农药残留限量标准,建立严谨的残留限量标准体系,逐步提升我国中药材及中药产品质量安全。

3.4 加强中药材上农药残留基础研究

积极开展中药材上农药使用情况调查,发挥联用技术和现代分析仪器的技术优势,扩大中药材品种和农药残留检测范围,避免因检测能力有限而得出片面结论。建立中药材从种植到使用各个环节的农药残留数据库,按中药材品种确定需重点监测的农药名单[27]。加强基础研究,建立中药材上农药研究及治理的长效机制。

3.5 规范用药意识,加强技术推广

应规范施药者的用药意识,杜绝使用禁、限用农药;结合生物防治,逐渐减少中药材种植过程中化学农药的使用[64]。落实对症选药,合理配药,精准施药,保证中药材上农药使用规范合理。同时提高施药技术,改进施药器械,提高农药利用率,促进中药材上农药使用减量增效。

4 总结与展望

中医药作为我国独特的医药资源、潜力巨大的经济资源、有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源,与保障人民的生命健康和生活幸福息息相关,在经济社会发展全局中有着重要的意义[65]。当前我国中药材上农药登记种类较少且残留限量标准覆盖范围仍不够全面,相关管理工作仍需进一步完善。同时,中药材从产地采收到入口服用需经过一系列的炮制加工过程,不同加工过程对农药残留的影响差异显著,大部分中药材从产地采收到炮制加工后,其农药残留水平将逐步下降,且常规服用方式下农药残留迁移率有限,由此均可极大降低人体通过服用中药摄入的农药残留水平。针对中药材上农药残留污染突出的问题,可通过加强源头控制、发展中药材农药残留降解技术、完善登记及残留限量标准体系、加强基础研究及规范用药意识、加强技术推广等控制措施逐步改善。通过对国内外中药材上农药残留限量标准的比较,应在选择性借鉴国外残留限量标准的同时,结合中医药用药特点,以中医理论为支持,在保证限量标准科学性的基础上不断完善我国的残留限量标准体系。同时,建议我国中药材质量安全管理应以源头控制为主,针对中药材开展从种植、采收、储存、运输、加工到提取及服用等全过程的农药残留污染水平监测,实现对中药材中农药残留污染问题的有效控制,进而促进我国中医药事业更加健康地不断发展。