2020年冬季海洋天气评述

周冠博,尹尽勇,渠鸿宇,聂高臻,向纯怡

(国家气象中心,北京 100081)

引言

本文主要分析2020年冬季(2020年12月—2021年2月,下同)北半球的大气环流特征及逐月演变对我国近海天气的影响,并对我国近海海域发生的主要灾害性天气进行分析总结。冬季,我国近海海域的主要灾害性天气是大风和海雾。除此之外,分析了大浪过程、浪高和海面温度等气象、海洋要素在冬季的变化特征,并统计了西北太平洋和南海热带气旋及其他各大洋的热带气旋活动情况。

所使用的资料包括:常规气象观测资料、ERA5再分析资料、JTWC全球热带气旋最佳路径数据资料等。文中涉及的海上大风及大浪过程的统计标准与文献[1—5]相同。海面温度使用的是NCEP最优插值月平均海面温度(optimum interpolation sea surface temperature,OISST),水平分辨率为1°×1°(https://www.psl.noaa.gov/data/gridded/data.noaa.oisst.v2.html),采用的时间范围为2018—2020年,利用该数据集1971—2000年气候态平均得到海面温度异常。

1 环流特征与演变

1.1 环流特征

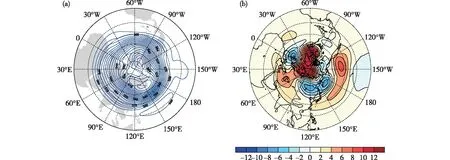

由2020年冬季500 hPa平均位势高度场(图1a)和位势高度距平场(图1b)可以看出,冬季北半球极涡呈偶极型分布,极涡主体分别位于加拿大北部的伊丽莎白女王群岛附近及亚洲北部鄂霍次克海附近的俄罗斯远东地区。其中加拿大北部的极涡中心位势高度值低于512 dagpm,高度场上以弱的负距平控制区为主,极涡强度接近常年同期或略偏强;亚洲俄罗斯远东地区极涡中心值低于508 dagpm,附近存在显著的负距平,中心值在-12 dagpm以下,极涡整体较常年同期偏强。北半球中高纬呈3波型分布,长波槽分别位于鄂霍次克海、西伯利亚地区、哈得孙湾。对我国近海天气有重要影响的东亚长波槽从鄂霍次克海向西南方向伸展,直至我国东南部沿海。结合距平场分布(图1b)可以看出,西伯利亚东北部地区500 hPa位势高度呈明显的正距平,脊偏强;鄂霍次克海附近呈明显的负距平,表明东亚大槽较常年同期显著偏强;我国北方大部地区为负距平控制,低槽宽广深厚有利于引导冷空气南下,造成冷空气强度强,影响范围广,降温幅度大;西北太平洋副热带高压(以下简称“副高”)呈带状分布,西伸脊点位置在125°E附近,较常年同期略偏西,强度较常年略偏强,热带气旋活动不频繁。

图1 2020年12月—2021年2月北半球500 hPa平均位势高度场(a)和位势高度距平场(b)(单位:dagpm)Fig.1 The average 500 hPa geopotential height (a) and the geopotential height anomaly (b) in the Northern Hemisphere in winter 2020 (from December 2020 to February 2021) (units: dagpm)

1.2 环流演变对我国近海天气的影响

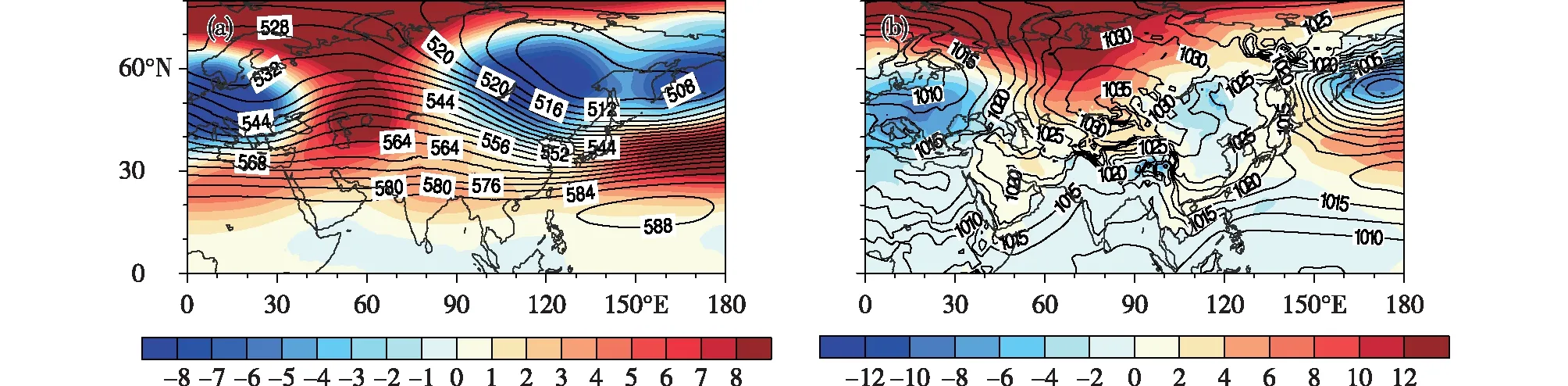

图2—4分别给出了2020年12月、2021年1月和2月欧亚地区500 hPa月平均位势高度场以及海平面气压场的环流演变。2020年12月,欧亚大陆及西北太平洋海域的中高纬环流经向度较大,呈现“一槽一脊”型分布,脊区主要位于东欧平原至乌拉尔山一带地区,高压脊区附近有明显的正距平,槽区主要位于切尔斯基山脉至鄂霍次克海一带地区,低涡中心值低于504 dagpm,附近存在显著的负距平,表明东亚大槽整体较常年同期明显偏强。亚洲中高纬环流经向度大,呈现西高东低的形势,有利于冷空气堆积和寒潮爆发。我国位于500 hPa槽后,受西北气流控制,12月冷空气势力较常年同期偏强(图2a)。由海平面气压场和距平分布(图2b)可以看出,我国大部地区及近海海域受高压系统控制,高压主体位于里海至蒙古高原西部一带,强度达1 035 hPa以上,且呈明显的正距平,高压强度较常年同期偏强。高压系统东南侧影响我国近海大部海域的距平场呈较为明显的正距平,表明影响我国海域的冷空气势力较常年同期偏强。受上述系统影响,12月期间我国近海出现了4次明显的大风天气过程,其中3次为冷空气大风过程,1次由台风和冷空气共同影响,其中2020年12月28日—2021年1月1日的强冷空气过程达到寒潮级别。

图2 2020年12月北半球500 hPa平均位势高度场(等值线)、距平场(色阶)(a;单位:dagpm)和海平面气压场(等值线)、距平场(色阶)(b;单位:hPa)Fig.2 Monthly mean geopotential height (contour) and anomaly (color scale) at 500 hPa (units: dagpm) (a), and monthly mean sea level pressure (contour) and anomaly (color scale) (units: hPa) (b) in the Northern Hemisphere in December 2020

2021年1月,欧亚中高纬环流的经向度仍然较大,呈现“两槽一脊型”分布,低压槽分别位于阿尔卑斯山脉和鄂霍次克海以西地区,并伴有明显的负距平,高压脊位于乌拉尔山以西地区,并伴有明显的正距平(图3a)。与多年平均相比,东亚大槽仍然较强,自鄂霍次克海向西南方向延伸至我国大部海区,位置偏西偏南、强度偏强,有利于极地冷空气南下影响我国大部地区及近海海域。由1月海平面气压场及距平场(图3b)可以看出,我国大部地区及近海海域仍受高压系统影响,但高压系统的强度较2020年12月有所减弱,高压中心位于阿尔泰山脉北部地区,中心气压达1 035 hPa。影响我国大陆及近海的高压系统伴有负距平,表明冷空气势力较常年同期偏弱。受上述系统影响,1月我国近海海域出现了3次明显的大风天气过程,均是受冷空气影响造成的,其中两次达到寒潮级别,但是冷空气强度较上个月有所减弱,并且1月下旬出现了一次明显的海雾过程。

图3 2021年1月北半球500 hPa平均位势高度场(等值线)、距平场(色阶)(a;单位:dagpm)和海平面气压场(等值线)、距平场(色阶)(b;单位:hPa)Fig.3 Monthly mean geopotential height (contour) and anomaly (color scale) at 500 hPa (units: dagpm) (a), and monthly mean sea level pressure (contour) and anomaly (color scale) (units: hPa) (b) in the Northern Hemisphere in January 2021

2021年2月,欧亚大陆及西北太平洋海域的中高纬环流形势发生了较明显的变化,影响我国近海海域环流的经向度明显减小(图4a),我国大陆东部及近海呈正距平,且受较为平直的西风带控制,对应该区域冷空气活动较常年偏弱。由2月海平面气压场及距平场(图4b)可以看出,我国大部地区仍受高压系统影响,高压强度继续减弱,高压中心位于我国新疆北部地区,中心气压为1 020 hPa。影响我国大陆及近海的高压系统呈明显的负距平,表明冷空气势力较常年同期仍然偏弱。受其影响,2月我国近海出现了4次大风过程,其中2次是由入海气旋和冷空气共同影响造成的,1次为冷空气大风过程,1次为温带气旋造成的大风过程。另外,2月我国近海出现了3次明显的海雾过程。

图4 2021年2月北半球500 hPa平均位势高度场(等值线)、距平场(色阶)(a;单位:dagpm)和海平面气压场(等值线)、距平场(色阶)(b;单位:hPa)Fig.4 Monthly mean geopotential height (contour) and anomaly (color scale) at 500 hPa (units: dagpm) (a), and monthly mean sea level pressure (contour) and anomaly (color scale) (units: hPa) (b) in the Northern Hemisphere in February 2021

2 我国近海天气分析

2.1 大风过程

2.1.1 概况

2020年冬季,我国近海出现了11次8级以上大风过程,其中冷空气大风过程7次,冷空气和台风共同影响的大风天气过程1次,冷空气和入海气旋共同影响的大风过程2次,温带气旋大风过程1次(表1)。

表1 中国近海2020年冬季(2020年12月—2021年2月)主要大风过程

2.1.2 2020年12月28日—2021年1月1日大风过程

2020年12月28日—2021年1月1日,受西伯利亚强冷空气南下影响,我国大部分地区经历了一次寒潮天气,渤海、渤海海峡、黄海、东海、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域出现了7~8级、阵风9~10级的大风,其中东海、台湾海峡、台湾以东洋面风力达9级、阵风10~11级。

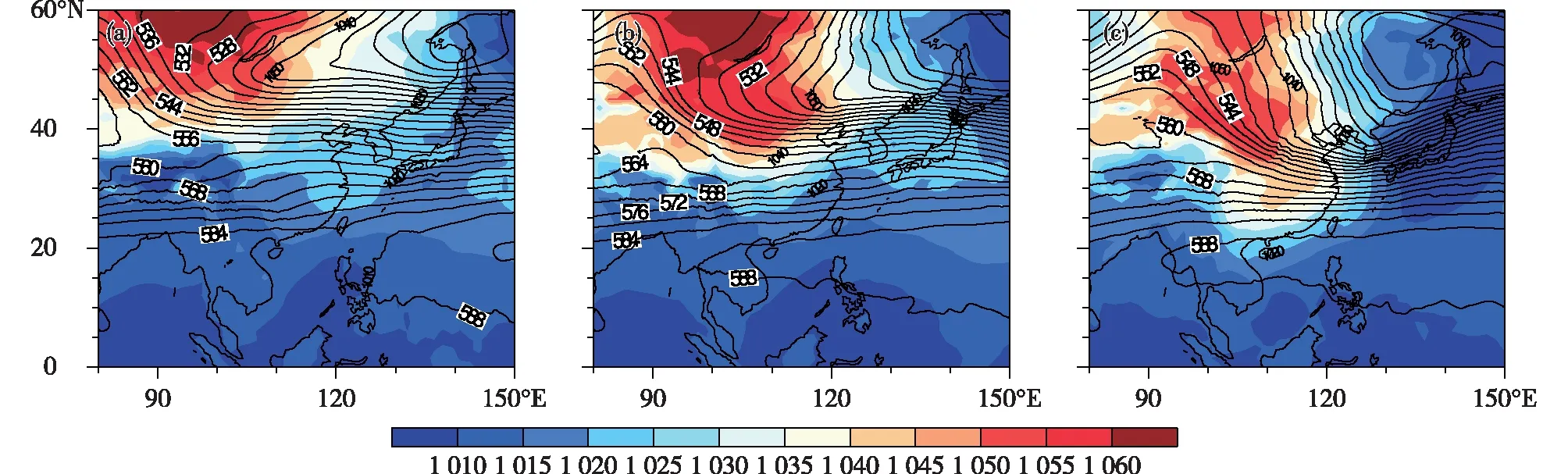

由500 hPa位势高度场的演变趋势(图5)来看,此次寒潮过程属于“横槽转竖”型。从路径上来说,冷空气源地为新地岛以东洋面,并在南移过程中与乌拉尔山冷高压合并。由12月28日08时500 hPa高度场(图5a)可见,我国中东部地区仍位于纬向环流中,贝加尔湖以东横槽持续发展,此时,地面冷高压占据了西西伯利亚地区,高压中心强度达到1 052 hPa。脊前冷平流不断使横槽发展,脊后暖平流促使高压脊不断加强。至28日20时,地面冷高压中心强度已达到1 081 hPa,主体位于蒙古国西北部,冷空气前锋到达我国内蒙古中东部和东北地区。29日08时(图5b),500 hPa高空槽前偏西气流中有分裂的短波槽东移,横槽系统南压并开始转竖,引导强冷空气大举南下,前期经新疆北部沿河西走廊南下的冷空气,与从蒙古高原经东北地区的冷空气合并后,快速向南推进,地面冷高压强度已达到1 094 hPa,地面冷空气主体缓慢南压,但主体仍位于蒙古国西部。30日08时(图5c),500 hPa高空槽由横槽系统完全转为竖槽系统,强冷空气基本上影响我国东部大部地区及近海海域,850 hPa的24 h变温场上出现明显的负变温(图6a),降温幅度超过16 ℃,我国近海从渤海到南海大部海域自北向南出现了7~8级、阵风9~10级的大风(图6b)。31日夜间至1日凌晨,强冷空气对我国近海的影响基本结束。本次大风过程的特点是,影响范围广、降温剧烈、大风持续时间长。

图5 500 hPa位势高度场(等值线,单位:dagpm)和海平面气压场(色阶,单位:hPa)(a. 12月28日08时,b. 12月29日08时,c. 12月30日08时)Fig.5 Geopotential height at 500 hPa (contour, units: dagpm) and sea level pressure (color scale, units: hPa) at 08:00 BST on 28 (a), 08:00 BST on 29 (b), and 08:00 BST on 30 (c) December 2020

图6 12月30日08时850 hPa的24 h变温场(a;色阶,单位:℃)以及10 m风场(b;风矢,单位:m·s-1;色阶为风速大于4 m·s-1的区域)Fig.6 24 h temperature change (a; color scale, units: ℃) at 850 hPa and wind at 10 m (b; wind vane, units: m·s-1; color scale for wind speed greater than 4 m·s-1) 08:00 BST on 30 December 2020

2.2 海雾

2.2.1 概况

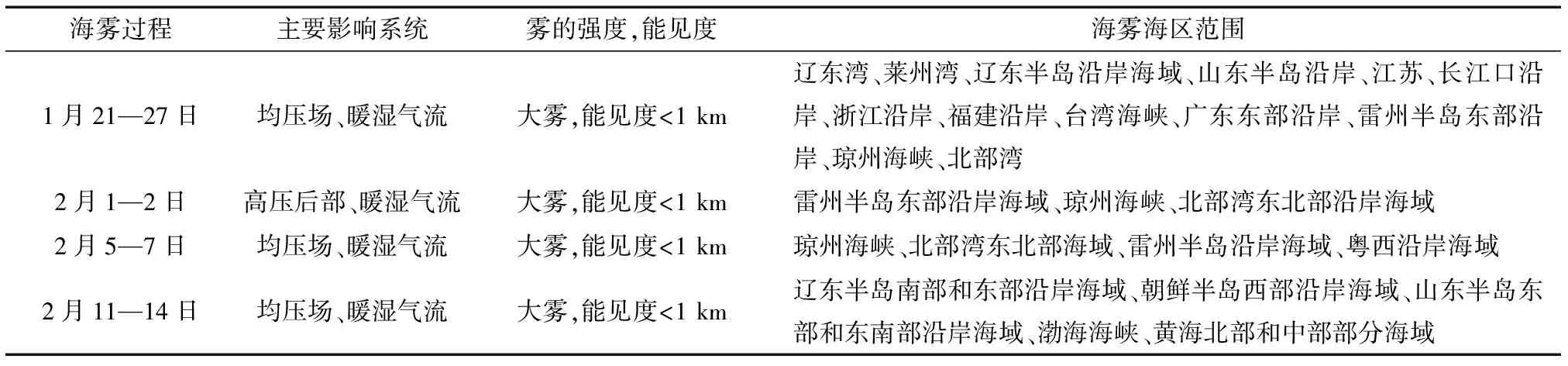

2020年冬季,我国近海出现了4次比较明显的海雾过程(至少1个海区出现大范围能见度低于1 km的海雾),其中2021年1月出现1次,2月出现3次(表2)。北部海区的海雾主要出现在渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域,南部海区的海雾集中出现在北部湾、琼州海峡及雷州半岛沿岸海域,出现时段多为夜间至次日早晨。与2019年冬季[2]相比,海雾过程有所减少,强度偏弱。

表2 中国近海2020年冬季(2020年12月—2021年2月)主要海雾过程

2.2.2 2021年1月21—27日海雾过程分析

2021年1月21日凌晨—27日白天,辽东湾、莱州湾、辽东半岛沿岸海域、山东半岛沿岸、江苏、长江口沿岸、浙江沿岸、福建沿岸、台湾海峡、广东东部沿岸、雷州半岛东部沿岸、琼州海峡、北部湾出现能见度不足1 km的大雾天气,最小能见度0 m(青岛朝连岛)。此次海雾过程是2020年冬季我国近海持续时间最长,影响范围最广的一次海雾过程,其中琼州海峡大雾导致全线停航,高峰期海口2 400多辆等待过海的车辆滞留三个港口,社会影响较大。琼州海峡大雾过程分为三个阶段(图7):20日14时—21日02时,从广东至海南岛东部出现了切变线降水,这个阶段是雨雾混杂的过程,琼州海峡以轻雾为主;21日20时—23日14时,琼州海峡的海雾昼夜变化明显,夜间加重,白天减弱,这个阶段以辐射雾为主,该辐射雾主要是前期的降水带来的充沛水汽及夜间的晴空导致的辐射降温而造成的;24日08时—27日14时,琼州海峡的海雾昼夜变化不明显,主要是由低层暖湿大气移动到冷的海面上方,形成的平流冷却雾,由于这个时段内的大雾持续时间长、影响比较大,因此下面重点分析第三阶段的成雾原因。

图7 2021年1月19日14时—28日14时徐闻(a)和海口(b)能见度变化的时间序列图(虚实红框代表出现能见度小于1 km大雾的时间段)Fig.7 Time series diagram of visibility change (from 14:00 BST on 19 to 14:00 BST on 28 January 2021)

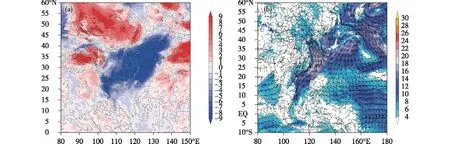

由24—26日的大尺度环流背景场(图略)来看,天气形势比较稳定,500 hPa的环流较为平直,我国中东部处于西风带纬向环流控制区中,无明显槽脊活动,冷空气势力弱。琼州海峡位于冷高压后部的均压场控制,等压线稀疏,气压梯度小,700 hPa受槽前脊后弱的偏南气流控制,大气扩散能力较差。在这种静稳形势下,有利于海雾天气的发生和维持。海温条件(图8a),北部湾、琼州海峡及海南岛沿岸均处于低海温区,海温在18~20 ℃之间,其中北部湾和琼州海峡海温距平也较常年偏低(图8b)。气海温差(图9a),琼州海峡及海南岛的东部处于气海温差的正值区,并且气海温差在0~2 ℃之间,配合较低的海温也很有利于冷却雾的形成。海温梯度及10 m风场(图9b),在粤西沿海及琼州海峡主要是弱的偏东风,而海温梯度较高,气流沿着海温梯度方向移动,这就会造成低层暖湿大气移动到冷海面上方冷却增湿,形成平流冷却雾。另外,海上大气逆温也是海雾持续的重要条件之一。海口的探空曲线(图10)显示,24日08时和26日20时,海平面和925 hPa之间存在较明显的逆温层,可以抑制近海面对流的发展和水汽的扩散,从而防止海雾抬升后发展成低云。27日夜间,受南下冷空气的影响,琼州海峡转变为偏北气流为主,低层相对湿度和气温降低,逆温层被破坏,2 m相对湿度降至80%以下,本次海雾过程结束。

图8 2021年1月25日20时海温(a)和海温距平(b)(色阶,单位:℃)Fig.8 Sea surface temperature (a) and sea surface temperature anomaly (b) (color scale, units: ℃) at 20:00 BST on 25 January 2021

图9 2021年1月24日08时气海温差(a;色阶,单位:℃)和海面温度(b;色阶及等值线,单位:℃)及10 m风场(b;风矢,单位:m·s-1)Fig.9 Air-sea temperature difference (a; color scale, units: ℃), sea surface temperature (b; contour, units: ℃) and wind at 10 m (b; wind vane, units: m·s-1) at 08:00 BST on 24 January 2021

图10 海口站t-lnp图(a. 1月24日08时;b. 1月 26日20时)Fig.10 The t-lnp diagram of Haikou Station(a. 08:00 BST on 24, b. 20:00 BST on 26, January 2021)

3 热带气旋

3.1 西北太平洋和南海热带气旋概述

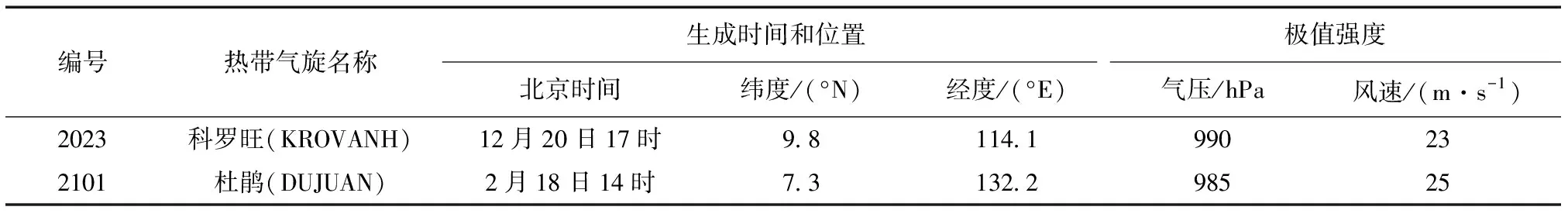

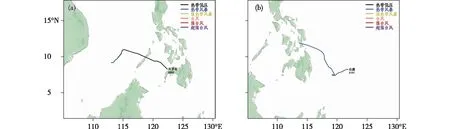

表3为2020年冬季中央气象台热带气旋实时业务定强和定位简表。2020年冬季西北太平洋和南海热带气旋活动较弱,共有两个编号台风生成(表3),与1949—2019年平均值(1.9个)相当。2020年第23号台风“科罗旺”于12月20日17时生成,生成位置位于(114.1°E,9.8°N),生成时中心附近最大风速为23 m·s-1,中心海平面气压为990 hPa,“科罗旺”生成后由西行路径转向西偏南方向移动并逐渐减弱(图11a),

表3 2020年冬季(2020年12月—2021年2月)西北太平洋和南海热带气旋活动简表

21日17时停止编号,受其与冷空气的共同影响,12月18—22日,东海南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、北部湾、南海大部海域出现了7~8级、阵风9~10级的大风,其中台湾海峡、南海南部的部分海域风力达9级、阵风10~11级。另外,2021年第1号台风“杜鹃”于2月18日14时生成,生成位置是(132.2°E,7.3°N),生成时中心附近最大风速为25 m·s-1,中心海平面气压为985 hPa,“杜鹃”生成后先是转向西偏南方向移动,尔后又转为西北方向移动(图11b),并逐渐减弱,22日08时停止编号,“杜鹃”对我国近海海区基本无影响。

图11 2020年冬季热带气旋“科罗旺”(a)和“杜鹃”(b)路径图Fig.11 Tracks of typhoon KROVANH (a) and DUJUAN (b) in winter 2020

3.2 全球其他海域热带气旋概况

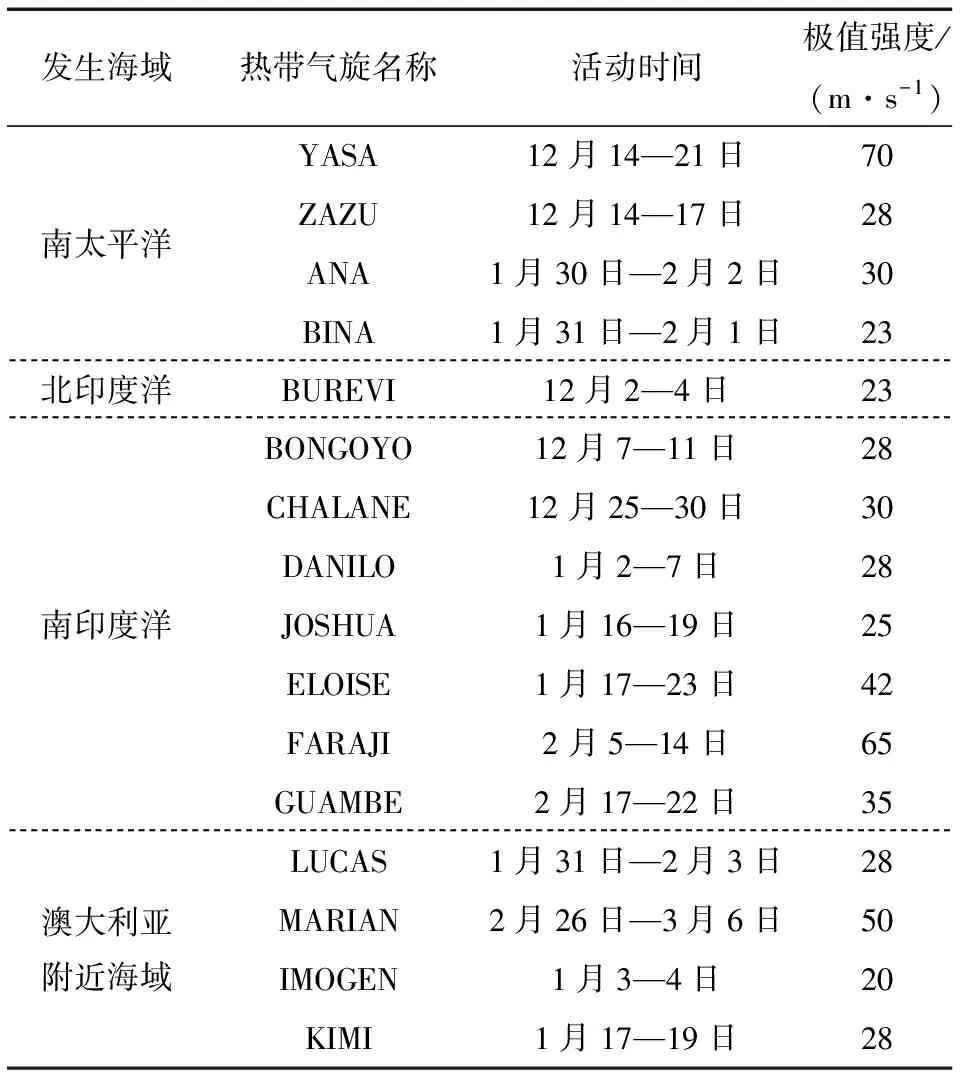

2020年冬季(2020年12月—2021年2月),除西北太平洋和南海之外,全球其他海域共生成热带气旋16个,分别为南太平洋4个、南印度洋7个、澳大利亚附近海域4个、北印度洋1个,东太平洋和大西洋无热带气旋生成(表4)。同历史平均(1981—2010年平均,其中南印度洋为2000—2010年平均)个数对比来看,南太平洋、南印度洋、大西洋及东太平洋生成气旋个数比平均个数(分别为5.4个、15.3个、0.1个、0.1个)偏少,北印度洋比平均个数(0.7个)偏多。其中,南太平洋的“YASA”以及南印度洋的“FARAJI”均达到了我国超强台风级强度。

表4 2020年冬季(2020年12月—2021年2月)全球其他海域热带气旋统计表

4 海洋概况

4.1 浪高

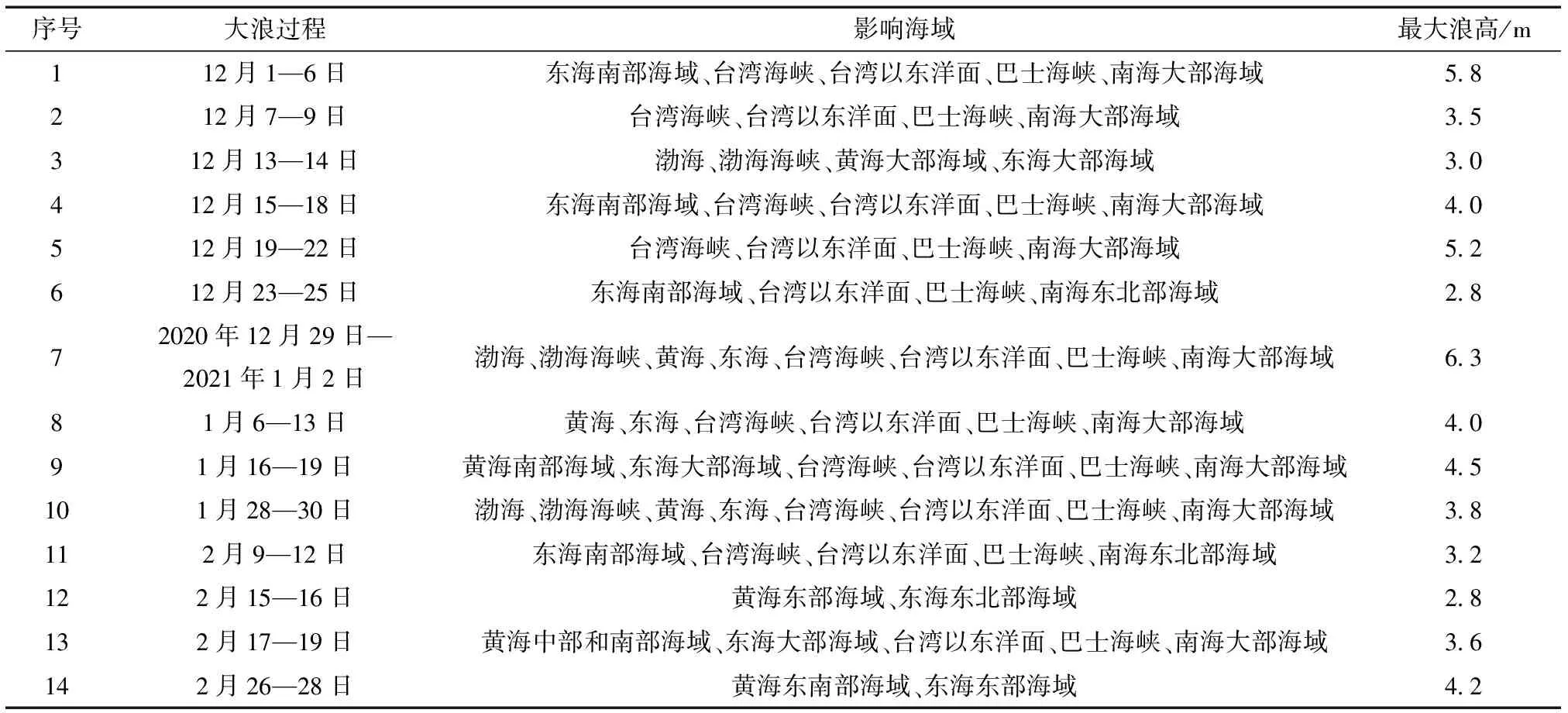

通过分析ERA5再分析资料的浪高场,2020年冬季(2020年12月—2021年2月),我国近海浪高在2 m以上的海浪过程有14次(表5),这14次大浪过程基本与大风过程相对应,但浪高的大小受风时风区、波浪的成长与传递以及地形等因素影响,因此大风过程的时间与大浪过程并不完全一致。

表5 中国近海2020年冬季(2020年12月—2021年2月)主要大浪(2 m以上)过程

随着季节转变以及冷空气活动的频繁,2020年12月,我国近海大于2 m浪高的过程有7次,日数为25 d;2021年1月,大于2 m的浪高过程3次,日数减少到17 d;2月,我国近海大于2 m浪高的过程有4次,日数继续减少到12 d。2020年冬季,我国近海出现2 m以上大浪过程的天数有54 d,约占冬季总日数的60%。

由月平均浪高场分布(图12)可以看出,2020年12月,随着冷空气活动的进一步增强和活跃,我国近海2 m以上浪高海域面积较大,东海南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域的月平均浪高均在2 m以上,大值区位于台湾海峡、巴士海峡及南海北部和中部海域,浪高中心达3.5 m及以上。2021年1月,我国近海海域的浪高有所减小,并且月平均浪高大于2.5 m以上浪高海域有所南压,主要位于台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域,大值区位于南海中东部和西南部海域,浪高中心达3.0~3.5 m。2月,随着冷空气活动的进一步减弱,我国近海海域各个海区的月平均浪高明显减小,除了南海东北部的部分海域以外,我国近海海域各个海区的月平均浪高均低于2.5 m。

图12 2020年冬季逐月平均浪高(a. 2020年12月,b. 2021年1月,c. 2021年2月;色阶,单位:m)Fig.12 Monthly mean wave height in winter 2020 (color scale, units: m; a. December in 2020, b. January in 2021, c. February in 2021)

4.2 海面温度

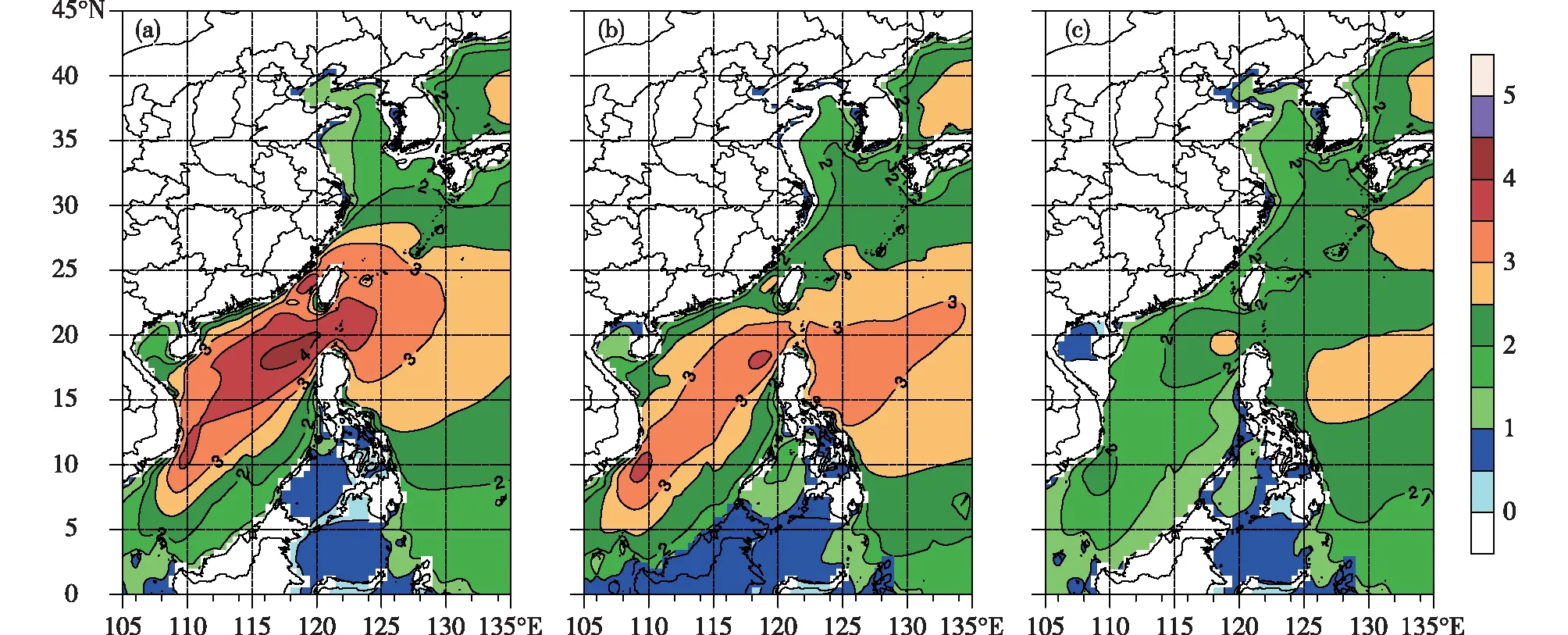

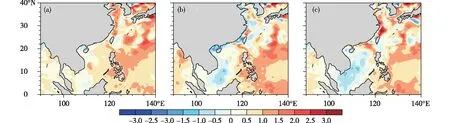

图13和图14分别给出了2020年冬季(2020年12月—2021年2月)我国近海海面温度及其距平场的逐月分布演变。由逐月平均海温分布(图13)可以看出,我国近海海域海温随时间逐渐降低,北部海域降温更为明显,渤海12月的海面温度在6~10 ℃之间,1月为0~6 ℃,2月温度继续降低,海面温度为0~4 ℃。黄海12月海面温度在8~14 ℃之间,1月为6~12 ℃,2月为3~10 ℃,黄海在冬季海面温度平均每月降低2~3 ℃。东海海面温度平均每月降低1~2 ℃,降温幅度小于渤海和黄海,因此东海的海温梯度明显增大。南海的海面温度降温幅度不明显,南海东南部的最高海面温度一直维持在27~28 ℃。我国东部和南部海域海温呈现西北—东南向梯度分布,海温最低的渤海与最高的南海东南部的温差在冬季由23 ℃加大到27 ℃,南北温度差距明显。

图13 2020年冬季逐月平均海面温度(a. 2020年12月,b. 2021年1月,c. 2021年2月;色阶,单位:℃)Fig.13 Monthly mean sea surface temperature in winter 2020 (color scale, units: ℃; a. December in 2020, b. January in 2021, c. February in 2021)

图14 2020年冬季逐月平均海面温度距平场(a. 2020年12月,b. 2021年1月,c. 2021年2月;色阶,单位:℃)Fig.14 Monthly mean sea surface temperature anomaly in winter 2020 (color scale, units: ℃; a. December in 2020, b. January in 2021, c. February in 2020)

由逐月平均海温距平分布(图14)来看,2020年12月,我国近海大部海域呈明显的正距平,海温较气候态偏高;北部湾及南海西北部海域海温较气候态略偏低。由于2020年12月和2021年1月影响我国近海海域的冷空气势力较为活跃,2021年1月,渤海西部、东海西部沿岸海域、台湾海峡、南海西北部沿岸海域以及北部湾的海温呈明显的负距平,海温较常年同期偏低。2月,黄海西南部海域、东海西部海域以及南海东北部海域的海温呈较明显的正距平,海温较常年同期偏高,与2月影响我国近海的冷空气强度较常年同期偏弱相对应。

5 小结

2020年冬季,北半球极涡呈偶极型分布,中高纬呈3波型分布。欧亚大陆中高纬环流的经向度较大,冷空气势力整体较常年同期偏强,尤其是2020年12月—2021年1月的冷空气活动较为频繁。具体天气总结如下:

1)我国近海出现了11次8级以上大风过程,其中冷空气大风过程7次,冷空气和入海气旋共同影响的大风过程2次,冷空气和台风共同影响的大风天气过程以及温带气旋大风过程各1次。其中2020年12月28日—2021年1月1日的这次大风过程是受强冷空气(寒潮)的影响,我国近海从渤海到南海大部海域自北向南出现了7~8级、阵风9~10级的大风,本次过程的特点是影响范围广、降温剧烈、气温低、大风持续时间长。

2)我国近海出现大范围的海雾过程4次,海雾区域主要出现在渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域、琼州海峡、雷州半岛沿岸海域及北部湾,出雾时段多集中于夜间至早晨。其中2021年1月21日凌晨—27日白天的这次海雾过程是2020年冬季我国近海持续时间最长(分为三个阶段),影响范围最广的一次海雾过程,尤其是24日08时—27日14时,琼州海峡出现了持续时间较长的大雾天气,导致海峡内全线停航,高峰期海口多辆车辆滞留,社会影响较大。

3)西北太平洋和南海共生成2个热带气旋;全球其他海域共生成热带气旋 16个,分别为南太平洋4个、南印度洋7个、澳大利亚附近海域4个、北印度洋1个,东太平洋和大西洋无热带气旋生成。

4)我国近海浪高2 m以上的海浪过程有14次,大浪过程基本与大风过程相对应,但不完全一致。大浪的海区主要集中在东海南部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、北部湾及南海。我国近海出现2 m以上大浪过程的天数有54 d,约占冬季总日数的60%。

5)2020年冬季,我国近海海域呈逐渐降温的过程,且北部海域的降温幅度明显大于南部海域,海面温度从北到南的温差逐渐增大。由逐月平均海温距平分布来看,2020年12月和2021年2月,我国近海大部海域呈明显的正距平,海温较气候态偏高;2021年1月,我国近海大部海域呈明显的负距平,海温较气候态偏低,这与2021年1月影响我国近海海域的冷空气活动较为频繁有关。