NVC龙企功能升级模式演进及机理纵向案例研究

——技术自主性视角

刘 谦,姜 南,戴凤燕

(1.河海大学 商学院;2.河海大学 知识产权研究所,江苏 南京 211100;3.同济大学 上海国际知识产权学院,上海 200092;4. 南京财经大学 公共管理学院,江苏 南京210023)

0 引言

发达国家加速推动GVC(全球价值链)重构以阻止我国核心技术突破,如通过技术封锁、市场阻隔、知识产权贸易战等举措整体打击我国战略性新兴产业,又以“实体清单”、核心部件断供等方式精准狙击我国华为等龙头企业(leader firm,简称“龙企”)功能升级。功能升级的本质是企业提升价值创造能力,反映为产品技术和市场势力提升[1,2]。已有研究发现,嵌入GVC的后发企业因受制于链主俘获或层级治理,其自主升级能力丧失,无法持续进行高价值扩展活动[3]。正如郑琼娥[4]指出,虽然我国外贸总量高速增长,但出口产品附加价值增值反而恶化。因此,如何借助双循环战略建设NVC并实现核心技术突破,有效提升本土企业价值链掌控力成为重要议题。

本土龙企具备自主研发、自主品牌特征,其功能升级能促进NVC(国内价值链)高端化[5],本文称之为“NVC龙企”。NVC龙企能够带动合作企业打通国内创新链、提升供应链、主导价值链,改变“两头在外、大进大出”的贸易格局[6]。然而,华为芯片断供事件表明,NVC龙企若无法掌控核心技术将遭受技术截断效应[7],导致其功能升级受阻,进而造成NVC建设动力缺失及知识溢出匮乏。鉴于此,技术自主性要素对NVC龙企功能升级的作用凸显。

借鉴企业升级领域前沿成果[2,3,8-11],开放创新、模块化设计及产品平台研究从多角度揭示提升产品创新能力可促进企业持续升级[12-14]。然而,现有研究对于产品创新究竟是促进企业功能升级还是产品升级仍未形成定论,难以指导NVC龙企功能升级实践。企业功能升级区别于产品升级的核心特征在于其升级能力的自主性[1,8]。基于文献归纳及企业实践发现,上述成果共性是提升企业自主选择技术轨道进行产品创新的能力。为此,本研究尝试从技术自主性视角剖析企业产品创新对功能升级的作用。

针对NVC龙企功能升级受制于核心技术“卡脖子”问题[15,16-18],现有研究未从技术自主性视角剖析NVC龙企功能升级内涵及结构要素,更未探讨有关模式影响因素及演进机理。鉴于此,本研究从技术自主性视角辨析NVC龙企功能升级内涵特征,基于模块化创新和产品平台理论[19-20],探索NVC龙企功能升级模式特征及类型划分,通过探索性案例研究,以期破解NVC龙企功能升级模式演进及其机理的“黑箱”。

1 文献回顾与问题提出

1.1 企业功能升级理论基础

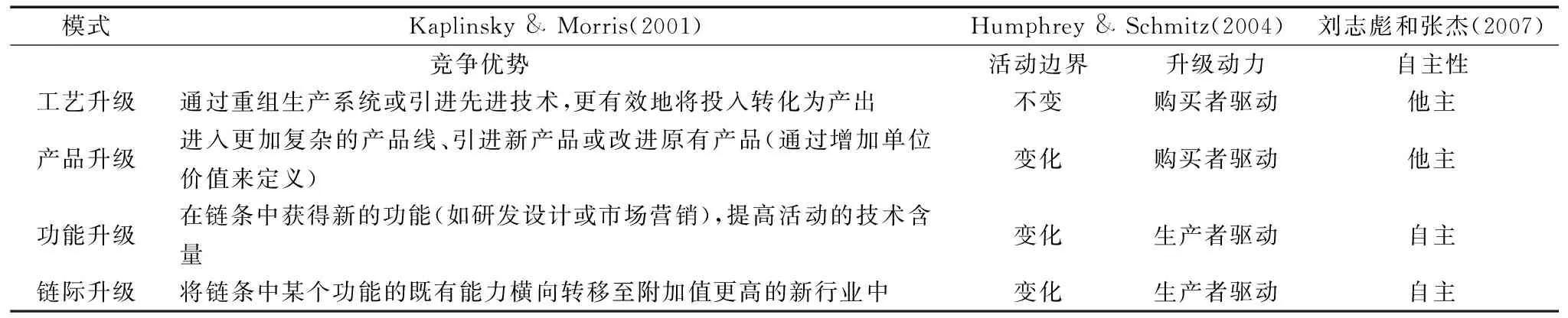

企业升级是产业升级的微观基础,其内涵涉及附加值增加[9]、战略性租金获取[2]、效率提高[21]、竞争力强化[22]和企业能力提升[23]等方面,其中企业能力是企业升级的内生核心要素,能够提高生产效率并增加产品附加值,带来额外的租金以增强竞争力。关于企业升级模式,传统理论指出,面对竞争压力,企业要么更有效率地从事相同活动(类型I),要么改变其从事的活动(类型II)。流程升级属于类型I,其它3种属于类型II且涉及企业活动边界变化[2,3,8,9]。虽然开放创新、模块化设计及产品平台[12-14]研究有所进展,但尚未探究产品升级与功能升级作用机理。关于企业升级治理,传统理论认为,供应商产品升级动力来源于购买商提出的新要求,而功能升级动力来源于生产商面向市场拓展新的价值环节[3,8-10]。生产者驱动能够使企业在公平的市场关系中享有更多自由[8,24],可见企业自主性能力会影响其升级模式。本研究从技术自主性视角(见表1)发现,功能升级是生产商自主扩展价值增值的活动,此时生产商拥有自主决策产品创新的掌控权。

表1 不同视角下企业升级模式对应关系

1.2 NVC龙头企业功能升级

早期观点认为,后发企业嵌入GVC可实现自动升级,但实践证明嵌入GVC本质上是一种依附关系,其功能升级受到长期抑制。为此,国内学者提出NVC理论,指出依托国内市场建设本土企业主导的价值分配体系[24],以实现本土企业自主技术能力提升[15]。

龙头企业源于集群理论,其处于普通中小企业和跨国公司之间。与跨国公司相比,龙企更多地扎根于母国,其创新和生产网络中本地合作伙伴数量较多[25]。龙企因拥有强大的资源整合能力和创新动力而处于战略中心位置,有利于促进链群演进和NVC高端化[26-28],而依托NVC发展的本土龙企具有更强的功能升级能力[29]。

本研究界定NVC龙企是指对NVC发展具有强带动能力的国内龙头企业;NVC龙企功能升级是指龙头企业通过自主创新实现技术突破和市场扩张,在提升国内供应链、打通创新链、主导价值链的过程中促进NVC建设,基于国内市场反哺自主创新的动态循环过程。

1.3 自主创新与技术自主性

控制论将自主性与他治性相区别,认为自主性表现为摆脱控制、自我导向、内外部相适应[30-31]。在GVC分工体系中,发达国家和发展中国家出现升级与反升级,以及控制与反控制的博弈[24]。由于跨国公司拥有对核心技术的垄断,以及自主研发能力的先位优势[32],造成后进企业技术自主性问题凸显。路风和余永定[33]强调,本土企业能力缺口与外资依赖耦合导致其丧失技术自主性,进而阻碍功能升级。可见,以掌握核心技术为宗旨的技术自主性是企业功能升级的关键要素,但现有成果稀缺。同时,现有文献大多从自主技术创新方面展开[24,30-31],也有从较为单一的自主知识产权[32]、自主品牌[34]等视角研究此类问题。

技术自主性是自主创新的核心特征。从能力自主看,吕铁、江鸿[35]认为,具有正向设计能力的企业能够通过适时调整产品性能、完善产品谱系满足异质性用户需求,掌握产品线扩展和供应商选择的主动权。从产权自主看,吴先明、苏志文(2014)发现,企业技术能力达到瓶颈后,为实现技术突破可以通过投资并购跨国企业获得动态能力提升。本研究从“技术自主—产权自主”双维度界定技术自主能力:企业根据产品创新需求自主掌控技术创新资源和知识产权资源选取、支配和收益的能力,其特征表现为自主选择技术轨道、自主支配内外部技术资源、自主控制技术投入与收益。

1.4 文献评述与研究框架

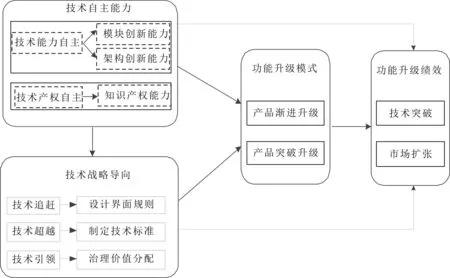

本研究提出,技术自主性下NVC龙企功能升级(FULFN-TA)内涵是指对NVC建设起带动作用的龙头企业基于技术战略目标,通过模块创新、架构创新、知识产权管理等要素提升对技术资源选取、支配、控制等活动进行自主掌控的能力,以持续进行技术突破和市场扩张。纵观已有研究发现,学界缺乏对NVC龙企功能升级的深入剖析,尚未探讨技术自主性能力结构要素,从而无法深入解析NVC龙企功能升级模式的影响因素及演进机理。现有研究大多从“能力-战略”角度探讨企业功能升级,本文基于“能力-战略-行为-绩效(RSCP)”分析框架(杜慕群,2003),通过总结芯片产业代表性企业成功实践,尝试解答以上理论问题。

2 理论分析与研究设计

2.1 NVC龙企功能升级模式理论分析

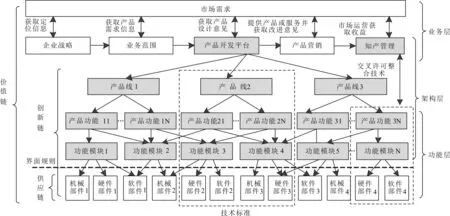

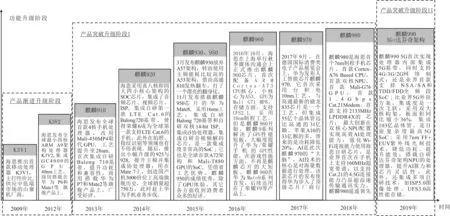

企业技术突破与市场扩张耦合于产品创新,而产品创新大多采取模块化创新以兼顾多样化与标准化[13],最终促进企业功能升级(龚锋、曾爱玲,2016)。然而,单独的功能架构或产品架构不能充分反映价值收益状况,企业需结合双架构进行模块化升级[19]。模块化创新分为模块创新和架构创新,它取决于企业在获取、转化及整合内外部资源的基础上所形成的创新能力[36]。企业通过构建产品平台获取模块化创新优势以持续创新,其横向关系涉及产品开发销售流程,纵向关系涉及产品模块化创新流程。产品架构从整体层面以层次性、逻辑性描述模块结构关系;功能模块从局部层面以性能、成本、可实现性描述某个模块功效。为分析模式机理,本研究构建NVC龙企模块化产品创新系统(见图1)。

图1 NVC龙企模块化产品创新系统

技术轨道是指企业产品创新过程中采取同行业配套的标准模式。后发企业技术赶超的关键在于突破核心技术以改变技术轨道,跳出领先企业构建的优势领域,通过将自主创新技术应用于市场并持续改进,促使相近或配套技术涌现和改进,随着关联技术企业加入,形成自主型技术轨道[37]。技术赶超理论认为,模块化创新与架构创新能力有利于企业实现技术轨道跃迁[36-37]。双元创新理论认为,突破性创新是指突破原有技术轨道和产品市场,瞄准新用户和新市场,实现企业长期战略发展;渐进性创新强调对创新活动的积累,以及对创新思维与方法的总结,为满足主流用户对现有产品和技术进行提炼升级,注重改良行为和拓展式创新[34]。

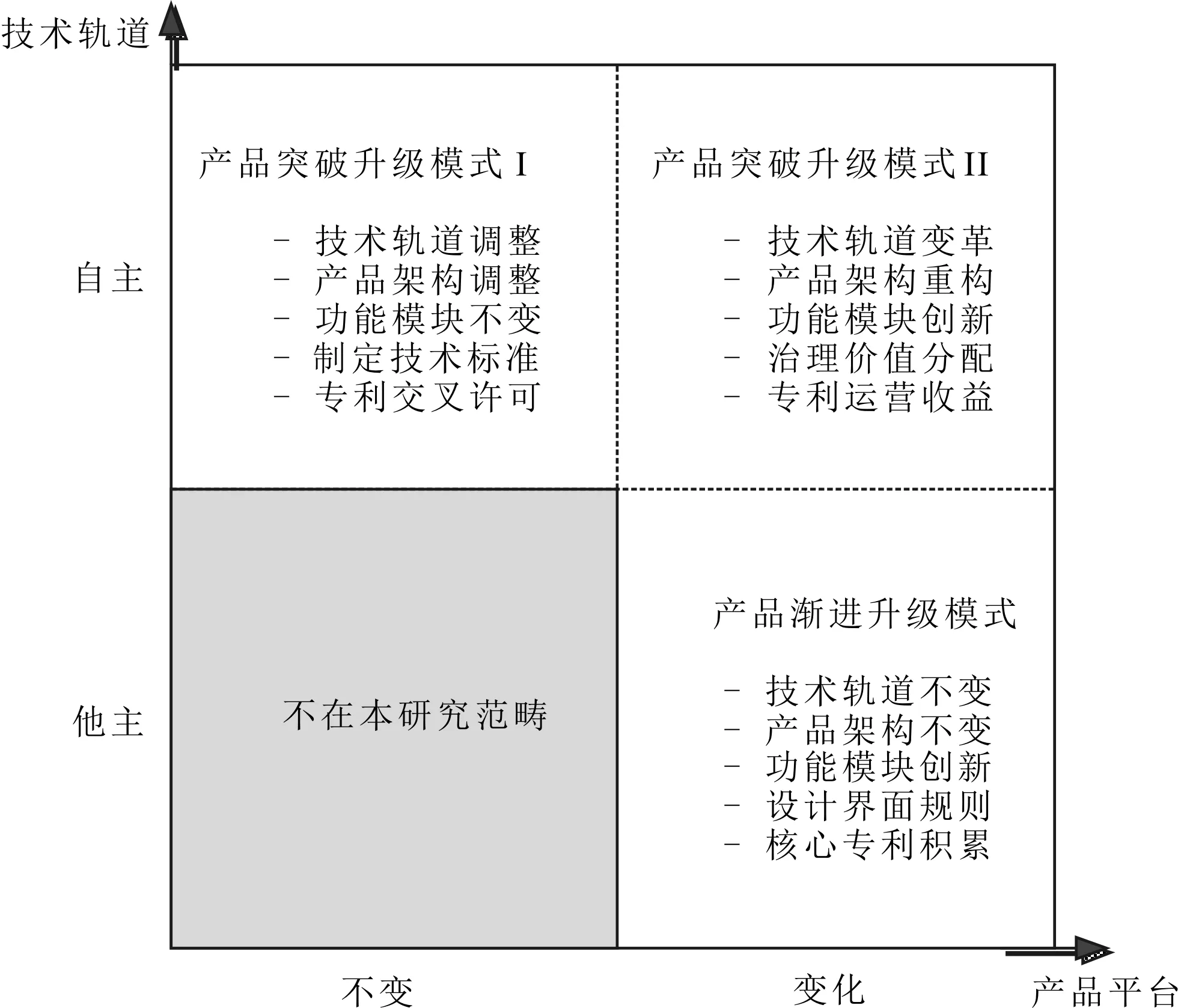

本研究认为,NVC龙企通过建设产品平台提升模块与架构创新能力和知识产权管理能力,建立自主型技术轨道实现赶超发展,提升技术自主性,从而实现功能升级。为此,借鉴企业技术赶超理论和双元性创新理论,可将NVC龙企功能升级模式分为3类(见图2):产品渐进升级模式是在现有产品架构的基础上,引入新技术更新核心/专用模块,并规避因侵犯知识产权而导致整个产品无法制造的问题;产品突破升级模式I是通过创新链与供应链互动重构现有产品架构,调整技术轨道制造附加值更高的产品;产品突破升级模式II是融合多项突破性技术创新,建设新技术轨道,主导设计新产品架构及基础模块创新,在产业内形成新的价值链。后两种模式属于突破性创新。

图2 FULFN-TA模式分类

2.2 研究设计与数据收集

2.2.1 研究方法

为解答NVC龙企技术自主能力构成要素、功能升级模式及演化机理等研究问题,本文采用纵向案例研究法,原因如下:

(1)本研究问题属于典型的“如何做”和“为什么”问题。

(2)企业不同阶段的能力、战略、模式及绩效是一个复杂动态的过程。

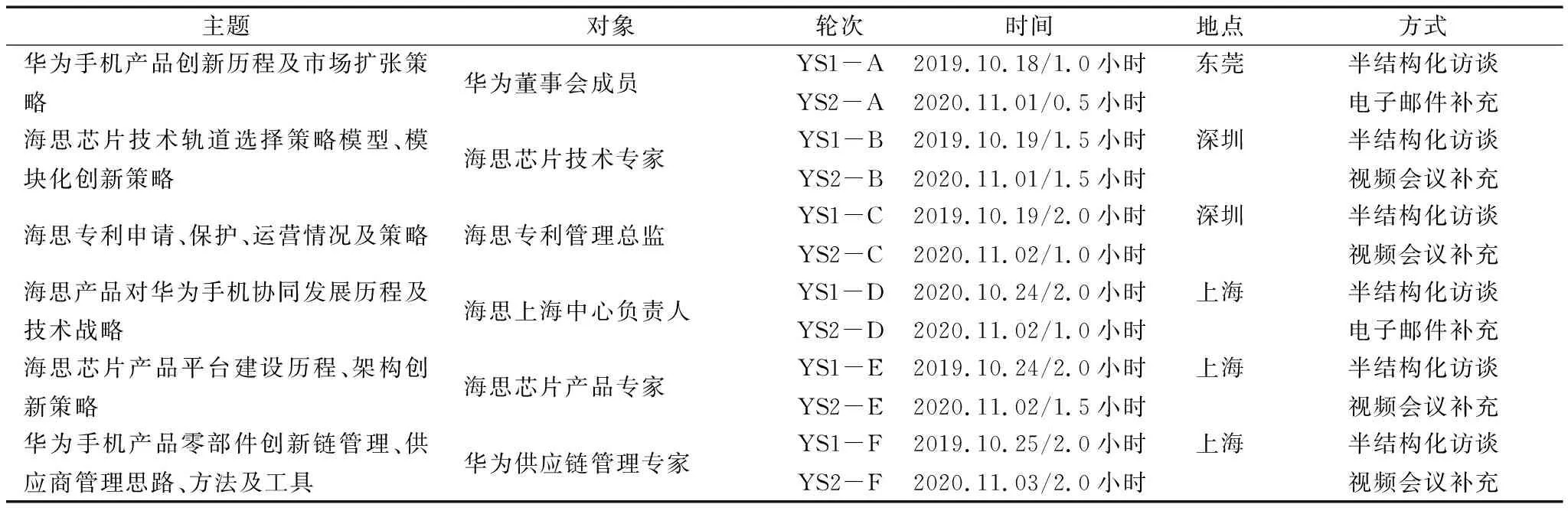

(3)演进式案例研究方法能够探索动态及系统过程[15]。从产品创新角度,将海思发展阶段分为3个彼此独立又相互联系的单元(见图3)。

2.2.2 案例选择

遵循理论抽样的典型性、启发性、完整性原则[15,20],本文以华为海思(HI-SILICON)作为研究对象,原因如下:

(1)产业典型性。芯片产业模块化创新与架构创新等活动突出,海思作为国内芯片产业中的龙头企业具有产业典型性。

(2)案例启发性。海思从技术追赶者变成技术引领者,突破发达国家技术封锁和市场隔绝。

(3)样本稀缺性。海思芯片帮助华为有效应对美国政府“卡脖子”的成功经验值得进一步探究。

(4)阶段完整性。海思仅用16年时间挤进全球芯片行业第一梯队,其成长速度惊人且经历了从技术追赶到技术超越再到技术引领的3个完整阶段。因此,对海思芯片产品创新深入分析有助于回答本文研究问题。

2.2.3 数据收集

由于受到美国政府的打击,海思对外曝光度提高,为本研究数据收集提供了有利条件。本研究资料及数据搜集分为以下3个阶段:①以官网报道、高管讲话稿为基础,整理得到海思产品创新资料以提炼访谈问题;②通过海思内部专家访谈获取一手资料;③从技术自主性视角分组编码,将编码结果及涌现构念对话核心文献,在团队成员达成一致意见后构建理论模型。通过3个阶段多渠道资料交叉验证和补充,提升定性分析信度和效度(Yin, 1994)。

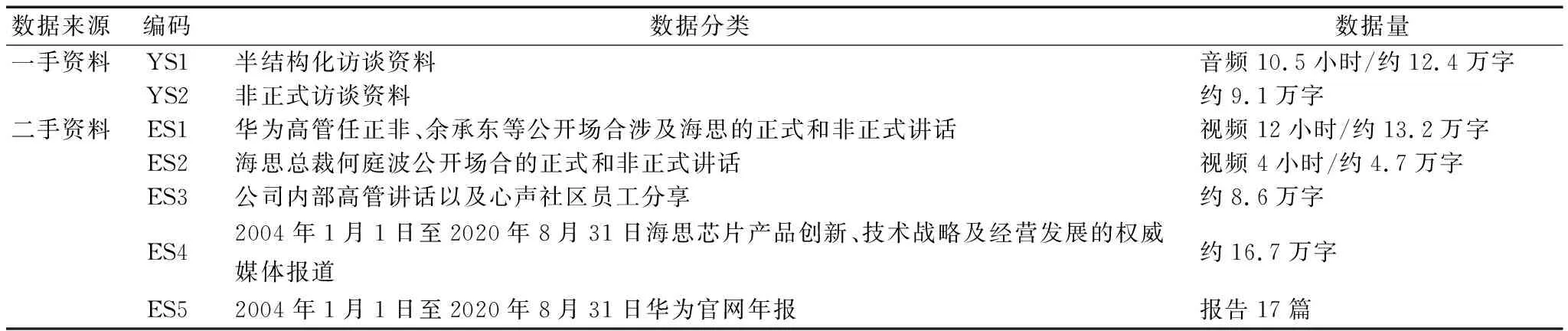

本研究相关数据见表2、表3。

表2 数据来源与数据分类

表3 访谈数据信息

3 案例分析

3.1 海思功能升级模式演进分析

2004年成立海思是源于华为深刻地意识到必须自主掌握芯片核心技术,以避免高通、思科等对手专利诉讼和芯片断供的教训;同时,为新兴3G网络及终端产品提供自研芯片,降低外购部件成本并提升产品差异化竞争力。经过10多年积累,海思在ARM架构上从专用模块创新开始,自主研发SoC设计技术、多核技术、基带芯片、协处理器、达芬奇架构等,有效支撑华为每年过亿手机销量。本研究以海思麒麟9系芯片产品升级脉络为例(见图3),揭示NVC龙企功能升级实践。

图3 麒麟芯片产品升级脉络及模式阶段划分

(1)产品渐进升级阶段(2009—2012年)。海思从技术壁垒较低的模块创新起步,于2009年推出第一款应用处理器K3V1,但由于技术积累不够,市场销量并不乐观。2012年,海思在ARM A9架构上推出第二款应用处理器K3V2,但因发热与GPU兼容问题导致用户体验不佳。从K3系列两款产品创新可见,海思前期战略目标主要是技术追赶,为打造芯片自研能力,先从低端应用处理器做起,对标中低端对手寻找市场空间和确立技术轨道,以满足华为内购需求为主,在购买AMR公司提供的成熟IP核基础上,进行模块创新和集成开发,以解决芯片功能、能耗及兼容性等技术问题。该时期的知识产权管理主要基于产品创新进行大量专利申请,积累自主专利并通过交叉许可降低外部专利许可费。这种产品渐进升级模式主要基于海思模块创新能力,沿着已有技术轨道快速学习和模仿竞争对手的领先之处,体现为海思技术集成和知识吸收能力提升,这种模式能够节约创新资源和时间并降低创新风险。

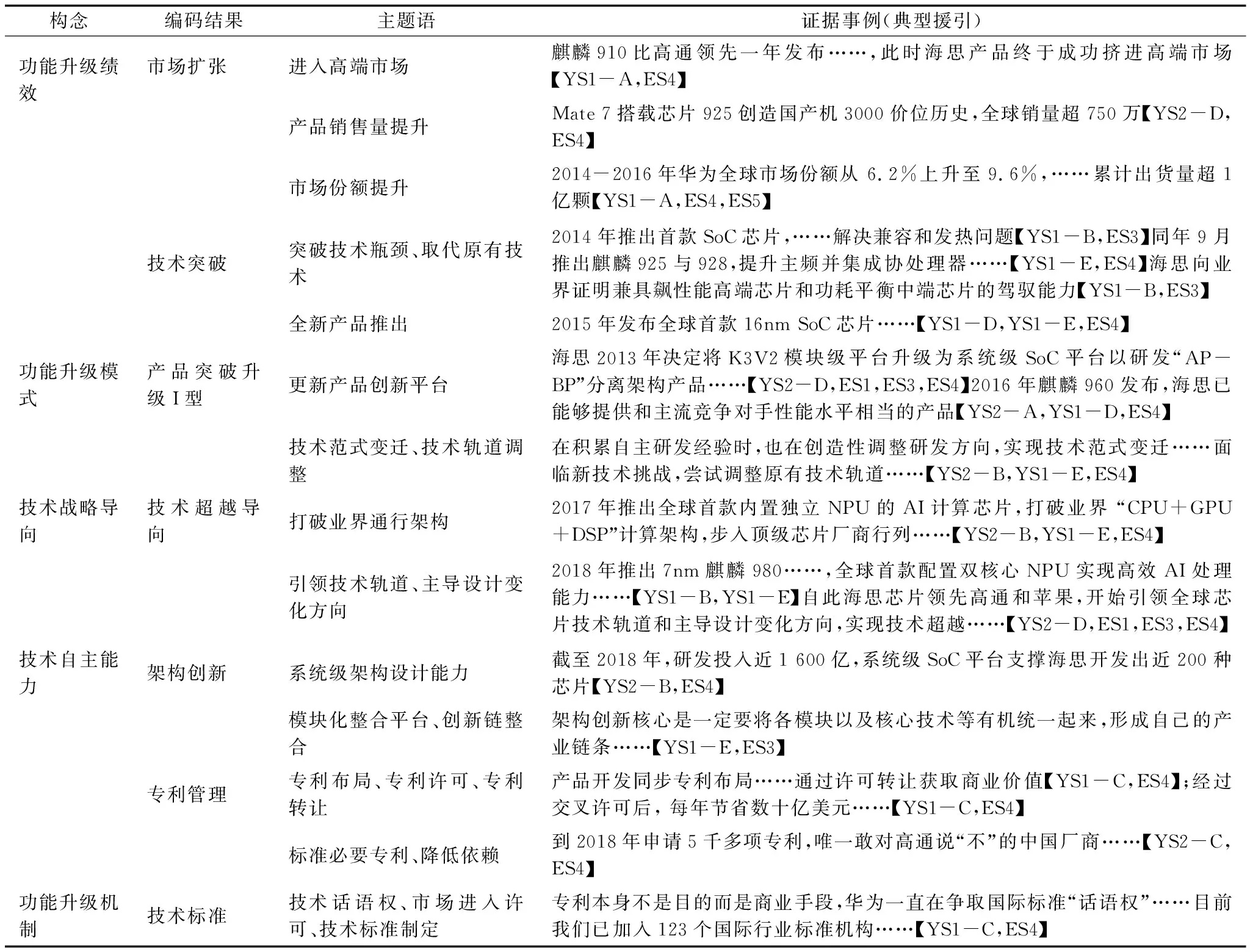

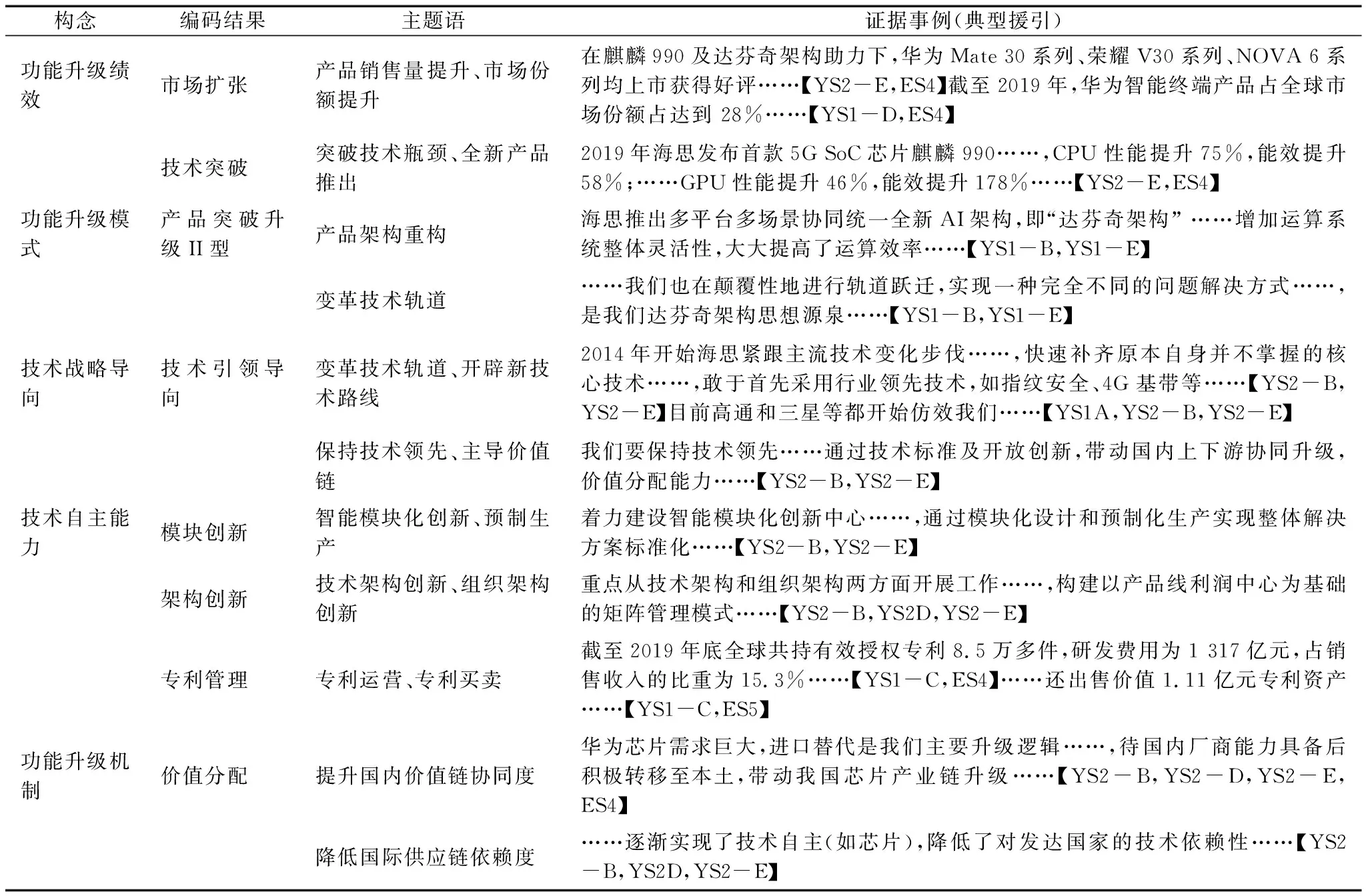

在产品渐进升级模式中,海思着力将产品平台建设成一种模块集成创新平台,以提高产品技术水平为目标,强调基础研究服从于产品创新。K3系列帮助海思构筑起市场导向和持续积累的初代产品开发平台,使其得以传承在芯片研发及市场拓展过程中积累的经验和知识,后续多种芯片产品都在该平台的基础上演进创新。在技术积累阶段,企业适合于采取产品渐进升级模式,搜寻并研究具有良好市场绩效的产品与技术,通过整合供应链资源进行局部功能模块创新,实现技术自主选择与控制能力提升,通过逐步替代外购模块数量降低产品成本。但由于产品架构和各部分功能模块集成标准受制于外部领导企业,因此,产品渐进升级模式的重点是掌控界面规则。该阶段典型援引举例及编码结果如表4所示。

表4 产品渐进升级阶段案例资料举例及编码结果

(2)产品突破升级阶段I(2013—2018年)。手机芯片中两个核心功能模块是应用处理器(AP)和基带处理器(BP)。该时期,主流芯片设计商均采取“独立AP+外挂BP”分离架构。由于AP与BP来自不同厂商,技术演进相互独立,技术集成难度较高,分离整合方案成本低。但是,“AP-BP”分离架构需要不断对接和调试来自不同供应商的技术标准及接口规范,存在开发复杂度高、兼容性差、通讯质量低、能耗高等问题。为了解决困扰K3系列多年的兼容和发热问题,2013年海思决定将K3V2模块级平台升级为系统级SoC平台,以掌握集成“AP-BP”模块的架构设计能力。通过产品平台升级,海思提升架构创新能力,采用新技术架构以改变技术轨道,实现技术突破及控制能力提升,这样才能赶超中高端芯片设计商。2014年,推出“AP-BP”集成架构的全球首款4核SoC芯片麒麟910,比竞争对手高通领先一年发布,从而实现技术超越。

技术能力提升可以反映企业知识学习和积累过程。企业借助产品平台增加知识沉淀并将知识源扩展至外部创新链。海思借助产品平台导入创新链,将有限的资源用于架构设计和核心模块创新,将辅助模块发包给专业化技术供应商。架构创新既能促进多领域、独立性模块技术间的标准化整合,又能复用已有功能模块,从而节约创新资源投入并快速响应市场需求。海思定义架构及功能模块的性能指标和接口规范等技术参数所构成的界面规则,对接外部合作伙伴实现模块集成及组装。当新架构及模块形成技术突破并产生新的创新链时,海思牵头制定新技术标准主导技术轨道。

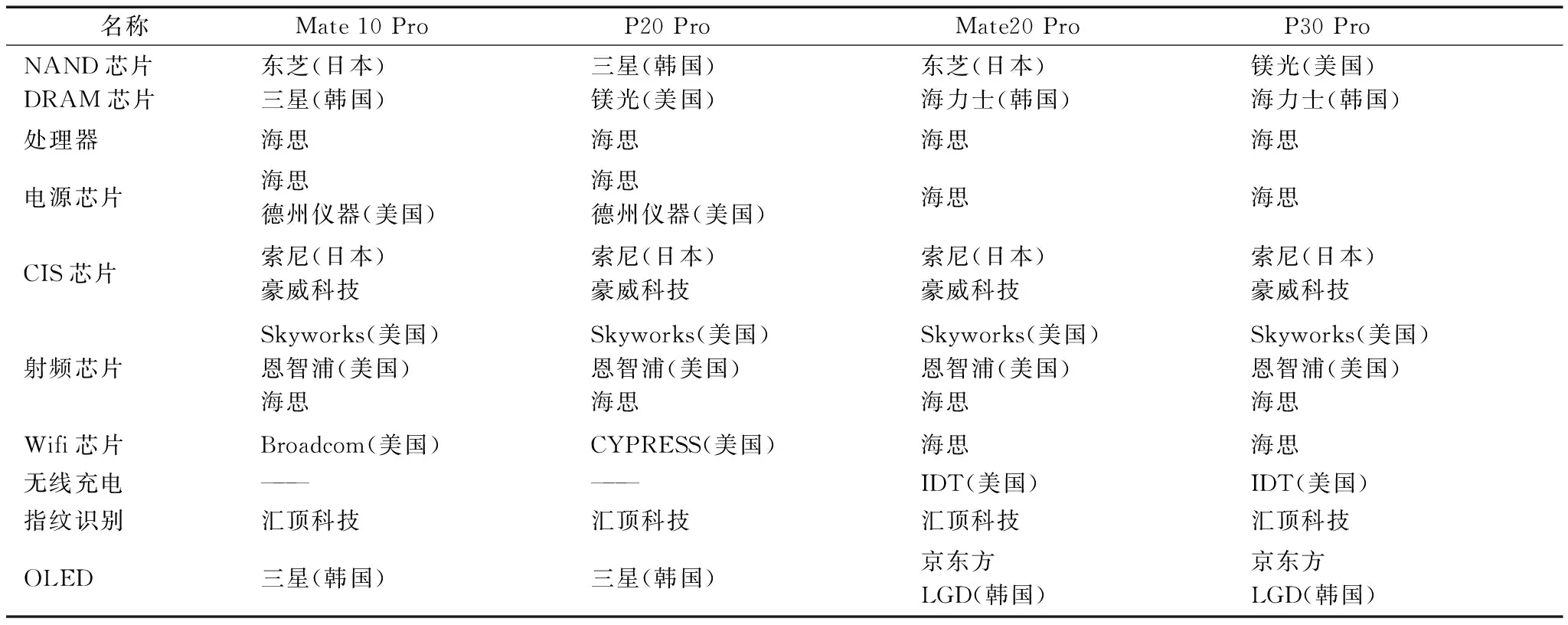

华为芯片需求巨大但自给率较低,进口替代是海思产品升级的主逻辑。在海思产品架构导入创新链资源后,华为逐渐将美日协助的研发模块及产线转移至本土,从而带动NVC升级。剖析华为旗舰机(见表5)可知,国内创新链有力支撑华为降低国外技术依赖。海思产品快速迭代反映产品平台升级,海思技术自主性实现的核心在架构创新和自主知识产权。NVC龙企采取产品突破升级I模式时,需转变技术战略和轨道,从积累优势供应链转向引导创新链,从而实现自身价值创造能力提升并扩展高附加值环节。该阶段典型援引举例及编码结果如表6所示。

表5 华为旗舰手机合作厂商

表6 产品突破升级I阶段案例资料举例及编码结果

(3)产品突破升级阶段II(2019年至今)。2019年,海思发布首款5G SoC芯片麒麟990,搭载自研新AI达芬奇架构,大大提高了运算系统整体灵活性和运算效率。此时,华为全球市场份额达到28%,独揽5G标准专利1 600多项。自从被列入“实体名单”后,华为核心供应商呈现国产替代趋势(由31%提升至40.22%),实现主导本土价值链并降低对发达国家的技术依赖。核心技术决定产品技术轨道,内化于产品平台架构设计及其关键模块,使企业自主掌控产品技术含量及差异度,最终反映在产品性能及市场竞争力上。NVC龙企熟悉本土市场需求,通过产品平台不断融合先进技术,制定市场进退策略。在提高产品附加值的同时,有利于跳出跨国企业设计的成熟产品架构及技术轨道,进行全新产品概念创新和技术轨道变革,带动产业集群围绕自身核心技术实现配套集成,带动创新链和供应链发展,进而掌握本土价值链治理权,以此实现产品创新和技术能力的良性互动。

海思基于产品平台的模块化创新能力涉及产品构建、技术选择、知识吸收及技术轨道调整、知识产权运营5个方面,根据市场需求和自身技术能力快速识别并选择外部技术模块,对现有产品架构进行调整,以动态适应竞争环境变化。凭借产品构建能力,通过市场分析挖掘产品创新元素,利用产品架构中沉淀的技术和知识,形成可开发的产品设计;凭借技术选择能力,通过快速搜索和评估内外部技术资源,选择与产品架构及创新模块相融合的领先技术,帮助模块供应商提升产品创新理念并提供平台支持;凭借技术吸收能力,通过架构领先或模块领先激发企业突破式创新,进行探索式与利用式组织学习,完成外部知识吸收、转化与新知识领域开拓,为产品创新提供知识支撑;凭借技术轨道调整能力,可以使企业快速将前沿技术元素整合至自身产品架构或模块中,实现技术再利用与产品市场化;凭借知识产权运营能力,确保企业自主创新受到保护,利用外部技术时降低侵权风险,通过对外许可获得专用性关系租金。此外,模块化创新可以使技术与知识集成度增加、识别度降低,有效提高竞争者模仿难度,从而保障企业创新收益。该阶段典型援引举例及编码结果如表7所示。

表7 产品突破升级II阶段案例资料举例及编码结果

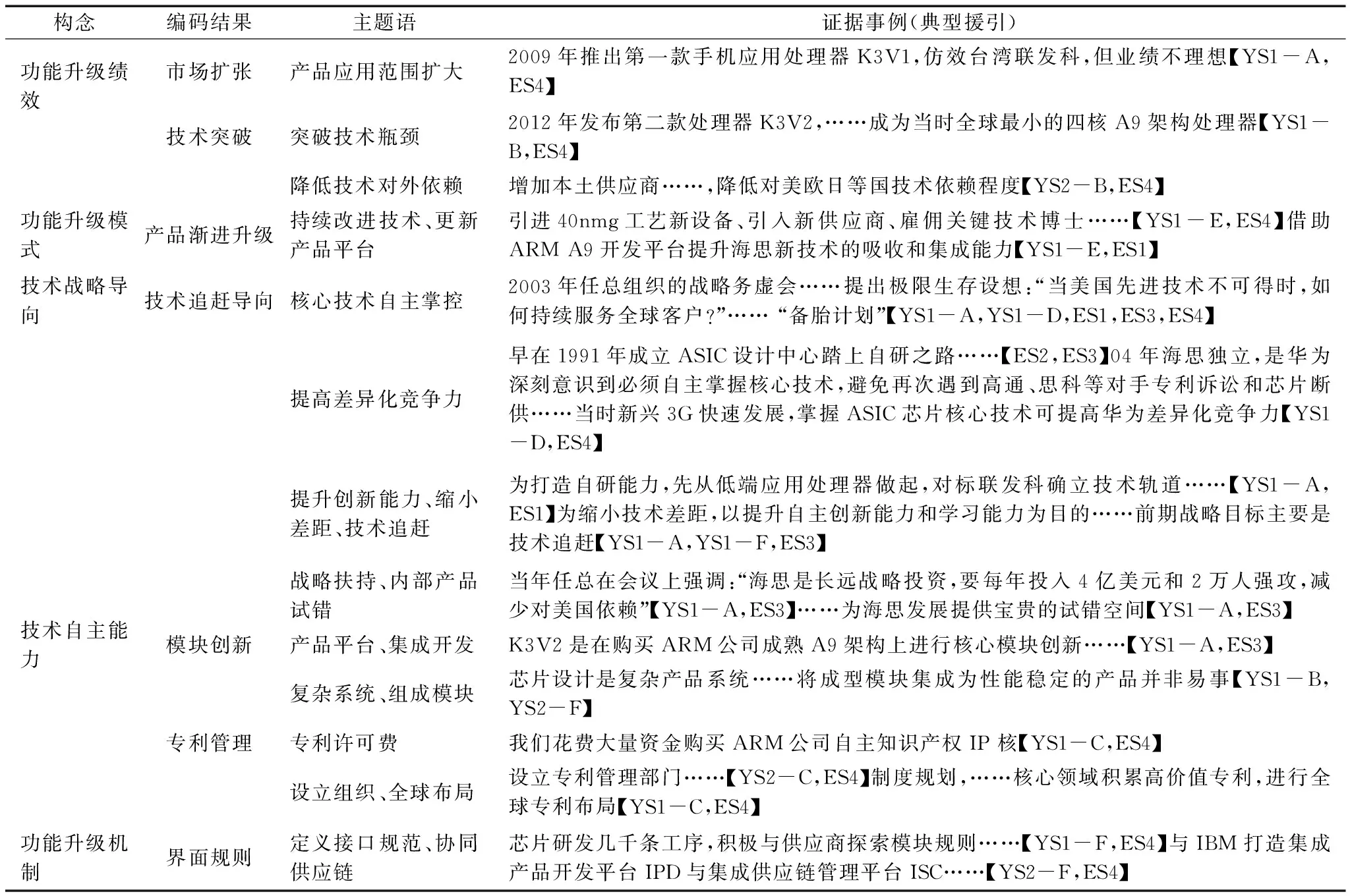

3.2 NVC龙企功能升级要素结构与机理分析

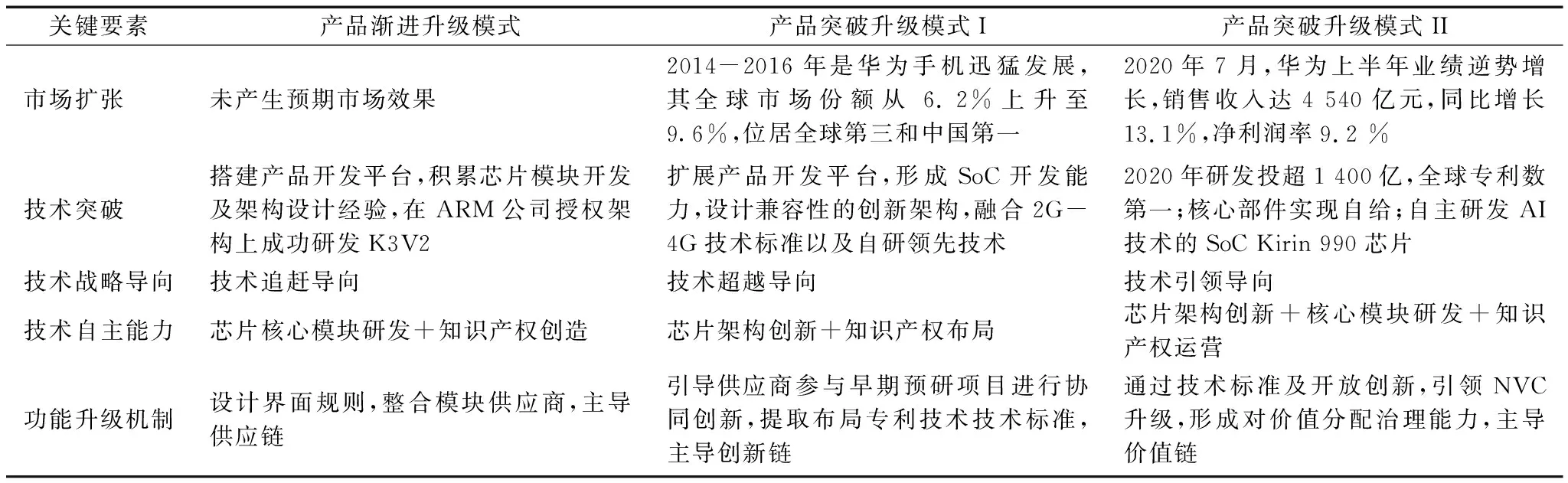

(1)核心要素分析。技术自主性能力影响赶超战略设定及产品升级模式,反映在功能升级绩效差异上。模块化创新可以使企业在无需了解产品全部知识状况下实现集成创新,借助独立的技术供应商突破技术封锁,提升自主构建新产品的能力,产生差异化优势;架构创新可以使企业利用价值链的可分性迅速发展,抓住需求结构多层次的市场机会,凭借本土市场知识优势,创新及重组核心模块、通用模块、专用模块,形成新的结构关系和界面规则,产生新一代产品,能够绕开现有标准、构建主导技术轨道,产生整合协同优势;知识产权管理(以下简称知产管理)可将自有知识产权嵌入界面规则及技术标准,形成对供应链和创新链的治理机制,产生租金优势。从约束关系看,产品架构服从于企业战略,产品功能服从于架构设计,知产管理服从于产品功能。从技术自主性看,模块创新促进企业“点”的技术自主,架构创新促进企业“面”的技术自主,知产管理促进企业“点—面”结合的技术自主。在技术战略导向下,企业为实现技术追赶,需要设计界面规则整合供应链。因此,需要着力提升模块创新能力和知识产权创造能力,采取产品渐进升级模式,实现技术突破并积累核心专利。为实现技术超越,需要制定技术标准整合创新链。因此,需要着力提升架构创新能力和知识产权许可能力,采取产品突破升级模式I,实现技术轨道调整和知识产权许可收益。为实现技术引领,需要治理价值分配主导价值链。因此,需要着力提升技术轨道变革能力和知识产权运营能力,采取产品突破升级模式II,实现技术突破和市场扩张(见表8)。

表8 海思功能升级模式演进与关键要素

(2)理论模型构建。围绕企业竞争优势来源,战略管理学派认为,资源、能力、竞争优势、企业战略之间具有逻辑演进关系,并且能力与战略决定企业选择不同的升级模式和不同的竞争优势。由海思案例可知,凭借模块创新与知识产权创造能力,通过产品渐进升级模式提升供应链;凭借架构创新与知识产权布局能力,可以调整技术轨道,通过产品突破升级模式I打通创新链;凭借架构创新、模块创新和知识产权运营能力可以变革技术轨道,通过产品突破升级模式II主导价值链。因此,本研究基于RSCP分析框架,构建FULFN-TA分层机理模型(见图4)。

图4 FULFN-TA分层机理模型

4 结语

4.1 研究结论

海思公司功能升级是通过不断创新突破实现技术自主性的动态过程。基于成熟的技术架构,从模块创新开始不断集成自研模块并持续改良已有架构,最终推出新技术架构,从而实现技术自主。同时,通过积累核心知识产权,与全球领先芯片商交叉许可降低创新风险,实现技术可控。凭借技术自主能力,在技术战略导向下采取渐进升级和突破升级模式,通过“模块化创新+架构创新+知产管理”促进动态能力提升,逐步摆脱外部技术依赖。

(1)NVC发展依赖于本土龙企功能升级。近期,国家提出构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略。本土龙企是产业链战略中心、承担NVC建设的职能主体,通过产品平台可有效提升其创新和集成能力,逐步实现国产替代外产,形成国内市场反哺自主创新的动态循环。

(2)技术自主性是NVC龙企功能升级的关键要素。发达国家的技术“卡脖子”、市场阻隔及知识产权打击等举措造成本土龙企技术自主性困境,导致功能升级进程中断甚至终止。NVC龙企在具备技术自主性能力后,可整合国内创新链和供应链,突破核心技术制约,实现本土市场扩张。

(3)主导技术轨道是NVC龙企技术自主性的核心目标。技术轨道并非仅由技术创新决定,而是需要通过不同技术、市场、政治主体交织竞争确定。国内企业仅从事产品模块、工艺、性能创新无法突破主导企业的知识产权及标准障碍。 NVC龙企通过架构创新调整已有技术轨道,借由国内市场持续技术迭代实现赶超;同时,借助创新链布局新的知识产权及技术标准,从而提升对配套技术的掌控力。

(4)产品平台是企业技术自主性的资源能力整合基础。产品平台有利于知识积累和模块化创新,通过局部创新实现技术自主,并为整体架构创新提供能力基础,使复杂技术产品快速迭代成为可能。后发企业应以超强的战略定力和大量投入加速追赶,培育技术轨道调整能力。产品平台耗资巨大,只能通过规模经济合理分摊研发制造成本,实现产品平台升级。

(5)模块化创新、架构创新、知识产权管理是企业技术自主性的关键能力。龙企功能升级的关键在于对核心技术的掌握力,但仅有自研技术还不够,因为新技术应用过程中会受到外部知识产权阻扰。因此,NVC龙企必须从能力与产权两个方面解决技术自主性问题。

4.2 理论贡献

(1)既有研究仅从自主创新能力角度研究企业技术自主性,忽略了知识产权自主的重要性。本研究从技术能力与产权能力两个维度界定企业技术自主能力内涵和构成要素。

(2)现有企业功能升级理论忽略了技术自主性因素的重要性,也未探讨NVC龙企的功能升级实践经验及问题,而本研究从技术自主性视角界定NVC龙企功能升级内涵及特征。

(3)既有功能升级模式研究大多遵循由OEM向OBM、ODM转变路径,对当前NVC龙企功能升级实践中的“卡脖子”问题缺乏指导意义。本研究基于模块化创新理论和产品平台理论,揭示NVC龙企功能升级模式类型及特征,并发现NVC龙企功能升级的主要影响因素为技术自主能力和技术战略导向。

(4)本研究引入RSCP分析框架,通过探索性案例研究揭示NVC龙企功能升级模式演进及其机理,得出NVC龙企的技术自主能力对其功能升级具有促进作用,技术自主能力对技术战略导向具有促进作用,技术战略导向在技术自主能力和功能升级模式之间起部分中介作用,处于不同成长阶段的NVC龙企须选择相应的功能升级模式等结论。

4.3 研究不足与展望

本研究存在如下不足:首先,仅选取1家典型企业探讨技术自主性视角下NVC龙企功能升级模式,所构建的机理模型对技术密集型企业功能升级的指导价值有待分析。未来可采用多案例、数理模型及大样本计量等方法验证模型适用性。其次,功能升级是产业内最高级的升级模式,技术自主性成为当前主要制约要素,能否实现技术自主成为后发国家企业建设NVC和掌握GVC话语权的关键。但是NVC龙企功能升级模式尚未有统一分析框架,而该问题具有迫切性和复杂性。本研究提出的NVC龙企模式演进框架能否进一步应用于当前双循环战略及战略性新兴产业发展值得深入探讨。