银两时代东北地区的内汇*

董 昕 (辽宁大学历史学院)

汇兑代表着资金在异地间的流动。在近代中国,既存的银两制度纷繁紊乱,影响着国内汇兑业务的如期开展。上世纪二三十年代,国内汇兑形成了以上海为终极汇兑中心,以天津、汉口、镇江等区域为一级汇兑中心,连接次级汇兑商埠,覆盖全国的立体型汇兑网络,在旧中国的金融市场中长期占据着重要地位。贸易的发展与金融的汇兑业务如影随形。进出口贸易的快速发展,必然伴随着大量的资金流动和款项收解,要求金融业为之提供信贷支持与资金流通上的服务。各重要商埠与上海的汇兑行市,即为申汇行情。东北的重要商埠城市,均与上海建立了以申汇为纽带的直接汇兑关系,而次一级的商业汇兑中心,则需要以间接行市为转移。

近年来,关于民国时期内汇的研究成果集中于为数不多的相关金融史论文中。石涛认为,申汇作为一种通用的信用工具,成为被金融业经常使用的一种埠际资金汇兑方式,逐步奠定了上海在近代中国的金融中心地位。[1]马建华认为,可以从钱庄申汇网络的形成和新式银行国内汇兑业务的开展两个层面来考察并分析近代中国的内汇市场。[2]在这其中,东北各埠与以上海为核心的全国内汇体系的关系如何及有何变化,尚无专文论及。笔者认为,考察近代东北地区的内汇情况可以1931 年为界,前半期以考察申汇网络中东北与关内的区域性金融中心的关系为主,后半期以考察东北地区使用的区域性货币与关内各地的汇兑比价或额度为入手点。本文以考察银两使用时期内东北地区与关内的内汇业务为目标,也就是前半期的内容。

一 民初银两制度下的通货与汇兑概况

东北地区的各地主要商埠所使用的货币种类及其与关内各处的汇兑关系及计算方式各不相同。当时东北各主要商埠,因贸易上的往来关系,与津沪等区域一级汇兑中心,有直接汇兑行市,而次要地区与商埠,只能通过更高一级的汇兑中心,依间接行市,确定内汇的汇价并进行资金调拨。申汇的辐射面广,各地均以申汇为纽带与全国金融中心上海展开内汇业务,“其计算则必以各地银两(市平)折成规元”,各地汇价亦“根据各埠银两汇价及各埠洋厘之高低,以为计算”[3]。即使是新式金融机构银行在开展内汇业务时,也是先由各地的银行公会公布银汇行市,再“由各行电告总分行,依照银汇行市及各地洋厘合成洋汇行市”[4],以银元收交。

民初,东北地区与关内的汇兑往来皆以营口为枢纽,这也反映了当时开埠后东北地区与关内的贸易情况。中国银行1915 年编印了《内国汇兑计算法》一书,书中例言释为“我国幅员广阔,然其汇兑枢纽,大都不外重要都会及著名商埠两项,兹姑以北京上海汉口重庆营口广州等六处,为总汇区域。”[5]当时,奉吉黑三省的各主要商埠在与关内各地发生汇兑关系时,有两个特点,一是以营口作为区域级汇兑中心,借之以间接汇兑的方式进行资金调拨,二是除营口外,各埠多与当时的全国转口贸易中心和资金汇兑与调拨中心地上海有直接行市,这也表明上海与东北各商埠间的贸易关系密切。营口与上海、天津、锦州、烟台、奉天(沈阳)等处,均有直接行市。其余各埠,除大连、奉天、安东、吉林、长春、呼兰与上海有直接行市外,余皆仅与营口有直接行市,与他埠为间接汇兑关系。

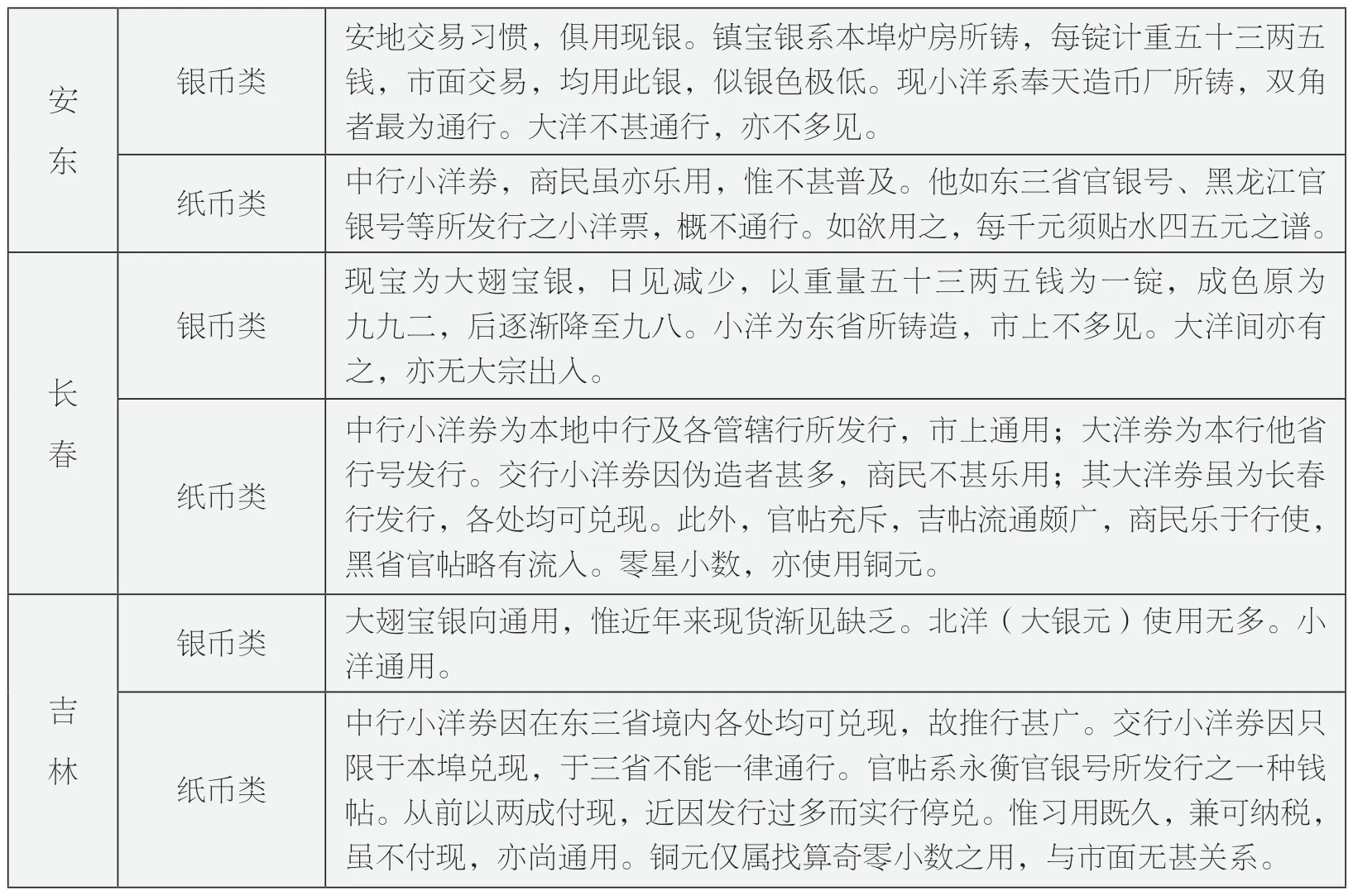

近代国内最为重要的金融类期刊《银行周报》曾在1918 年至1919 年间刊登了一组介绍全国各主要商埠货币使用情况与汇兑计算法的文章,于研究者多有裨益,兹将其中关于东北各埠的主要内容摘要如下表所示。因内汇市场以银币及纸币的汇兑为主,故对于外币的使用情况在此处暂略。

表1 民初东北各主要商埠货币使用情况简表

(续表)

其中,奉天与各大商埠的汇兑,除与上海有直接行市外,余多间接。[6]小洋与规元有直接行市,每小洋1690 元得汇规元银千两。沈银例有钱盘[7](即沈银每两合东钱数),如以抹兑银兑现钱,则在钱盘外另加色(东钱二百文)。凡例,以沈平抹兑银千两汇沪,按钱盘得合小洋1624 元3 角8 分,再按申票行市除之,得汇规元银961 两1 钱7 分。

营口是东北三省进出重要口岸,自大连港兴盛后,营口的进出口贸易渐见减少。市上交易,大半以炉银为主,其次为羌帖及小洋,银元及各银行所发钞票,近年虽称通用,不若炉银羌帖等之盛行也。[8]当地的炉银为虚银单位,每逢阴历三六九及腊月朔日,为炉银开卯之期。如在卯前所存炉银转至卯后,每炉银53 两5 钱,可得卯色(即利息)计炉银2两4 钱。此外,欲换现宝,必须“加色”:每炉银一锭,计53 两5 钱,加色炉银10 两2 钱,共炉银63 两7 钱,得换现宝一锭,计53 两5 钱。如以炉银汇沪津锦(州)烟(台)奉各地,亦须另加行市若干。汇兑设例:如欲汇上海规元一千两,在营应交小洋多少?则规元一千两合炉银1130 两,以炉银重量53 两5 钱除之,得炉银21.12149 锭,以小洋价79 元乘之,合在营应交小洋1668 元6 角。

至安东,因民初各省金融塞滞、商业凋敝、贸易不畅,除上海、烟台、天津有直接行市外,余均间接。凡例,如以镇平银千两汇烟台,以镇平银20 锭(合1070 两)例汇烟台漕估银1082.8 两合之,得汇烟漕估银1011.96 两,以每锭重53 两5 钱除之,须交镇平银18.9151 锭,再加贴色行市每锭1 元2 角,须贴进小洋22 元7 角。[9]如汇兑者欲交小洋,得照钱盘行市以东钱价合成小洋若干。[10]

吉林省内所产农副产品,销往国内各埠。民初,长春市面现宝日见减少,纸币充斥。长春与上海间的汇兑有直接行市,可交银票或小洋,如有人以宽平大翅宝1000 两汇往上海,时宽平一两合小洋一元七角二分,小洋十角合规元五钱九分,则宽平千两合规元1014 两8钱。[11]于吉林市,一年之中,商业最繁盛之时向在冬令。年来市面银根紧急,银价既日见高涨,商业亦形凋敝,官帖充斥。以近年交通便利,进口洋货均直接输入,向之操贩运事业者乏利可图,钱业日见萧条。[12]吉林与关内津沪两处可通内汇,于津者,大翅宝银较天津白宝每千两耗八两,于沪者,申汇行情为“五九”,即每小洋十角,得汇上海规元五钱九分。凡例,某商号由某银号拨来官帖93014 吊600 文,言定以9 吊160 文合小洋一元;每小洋一元,汇上海规元五钱九分。官帖合小洋10154 元4 角3 分,得汇上海规元5991两1 钱1 分。

上述所列,仅奉天、营口、安东、长春与吉林五埠,未见黑省商埠身影,究循其因,一则因地处三省最北部,其与关内各埠的商贸往来多循间接,不如辽吉两省与津沪各地的款项往来汇兑频繁,在当时的国内汇兑网络中居于次要地位;二则因本国之“优良软币”币种缺乏,当地商民习用羌帖(即各种卢布纸币),日有行市,省会龙江市面甚小,钱业交易“全以哈尔滨为呼吸”[13],而哈尔滨又是羌帖的集散地,故自成一体系,与他地迥然矣。

二 两种汇兑券的发行与变迁

东北地区的货币使用情况,到20 世纪二三十年代,又发生一系列变化,最突出的表现就是两种汇兑券的发行,即奉大洋与哈大洋。以性质而论,汇兑券即指在当地可按一定价格使用却不可兑现,但可以国内汇兑的方式在异地进行结算的一种纸质货币。奉大洋与哈大洋都是以大银元为本位的纸质货币,前者自发行后一直为汇兑券,但因不断增发而日见贬值;后者在发行初期的性质为汇兑券,后改为现大洋兑换券,币值较为稳定。

东北地区习用小洋,以双角者居多。民初,在经历了数次奉小洋兑现风潮后,自1917年始,奉天省当局在当地改用大洋本位,发行大银元兑换券。时钱商要求兑换现洋大多以调拨汇款为借口(向外埠汇款必须用大洋)。为此,东三省官银号总办刘尚清借用山西票号汇票的特点,拟发行汇兑券来缓解挤兑风波。具体的办法是以小洋为基础,小洋12 角等于大洋1 元,称作一二大洋汇兑券。官银号在上海储存现银,作为汇本,另发新券,每元合银7 钱2 分。商民可持此券在上海购货,就地划拨现银,但不得在奉兑现。在北京、天津的营业所,可以收受汇兑券折合成现金,寄到上海的则以上海两来计算。一二大洋汇兑券于1918 年7 月开始发行,亦称奉大洋票,逐渐替代了奉小洋票,在东三省境内通用。此后,奉票的增发即多指此类奉大洋票,亦成为奉省主币,小洋票的地位则下降,成为找零之用者。该券种发行后,“用款于外埠者,照每日行市汇交津洋申银”,至1931 年九一八事变前,“奉省各县均以此为通货,即吉林黑龙江各大埠以及直隶山东境内,亦曾见我奉票之足迹焉”。[14]其间,受政治经济情势与军事活动的影响,奉票与现洋的比价总体上呈下跌的趋势,且以奉票作汇的官价与市价逐渐拉开。

自发行后,东省当局于1919 年曾规定了奉大洋票的发行额及准备额,发行额在1100万到1700 万之间,准备金为发行额的三分之一上下。后随着军阀混战,军费需求日增,东省当局便把奉票的发行作为筹集军费的主要来源,奉票的财政性增发现象愈加严重。奉票的币值初期较为稳定,在1920 年前后一度高于现洋,后因不断增发而贬值,特别是在1924 年第二次直奉战争后,愈演愈烈。1919 年时,奉票发行额为大洋票7,101,233元,小洋票为5,416,314 元,总计不过1300 万左右。1924 年11 月末,发行额增至大洋票141,208,000 元,小洋票53,833,500 元,总计达19500 万元,与1919 年时的发行额相比上涨15 倍。次年,发行额更增至44000 万元。因无法维持官定汇价,1926 年12 月21 日时,奉天省公署令东三省官银号改照市价作汇,此前数月维持奉票官价的努力宣告失败,[15]亦表明奉票的发行额增长过快,纸币价值进入到毛荒阶段。据统计,到1927 年,奉票发行额达13 亿左右,1928 年2 月达25 亿左右;到1929 年现大洋兑换券(即四行准备库券、边业银行大洋券)发行之前,奉票发行额达到最高纪录,约在35 亿到40 亿之间。1929 年6 月25 日,省政府定官价为每奉票62 元兑换现洋一元,令官银号按此充分兑现作汇。奉票的币值跌落至谷底。

另一种性质类似的区域性货币是以哈尔滨地区为中心发行的哈大洋券。哈大洋票是1919 年卢布贬值、金票势力扩张时于哈尔滨发行的不兑换银元券。当年4 月,俄币币值跌到史上最低点,由于实际收入减少,中东铁路局员工于8 月举行了同盟罢工,迫使铁路当局同意在支付工资时将西伯利亚纸币按比率换算成墨西哥银元(鹰洋)支付,并为支付工资向哈尔滨中交两行借支货币。在此之前,俄币暴跌之时,日本银行发行的金票已进入哈尔滨地区流通,朝鲜银行也于1917 年6 月开设了哈尔滨支行。为此,哈尔滨地方当局与中交哈行、当地商会召开金融整理会议,决定由中交分行在当年秋冬时发行以大银元为本位的国币券,该券在当地不予兑现,但可办理汇往上海及天津的银汇或洋汇,行市以当日牌价为准。但是,国币券的发行遭到了当时黑省省长孙烈臣的反对,直接理由是该国币券“不是完全的兑换券,而是汇兑券”。此券正式发行后,1920 年1 月,“北满”各海关宣布接受该券,哈洋票的信用逐渐提高;3 月10 日,中交滨行联名发表公告,称自即日起,该券在哈尔滨实行无限制兑换,[16]流通日益广泛,其性质也由汇兑券转化为兑换券,被称为“哈大洋”。

这时,奉天省当局看到发行利益日益集中于中交两行,遽以统一三省币制、整顿金融为名,成立了东三省银行,发行大洋兑换券,申请被批复后开始无限制发行,市面上现银与纸币的价格很快被拉开。东三省官银号、吉林永衡官银钱号和广信公司也先后取得哈尔滨地名大洋券的发行权,各自发行。因而,市面一有风吹草动,就影响到币值的变化。1921 年京津发生挤兑风波时,也波及了哈尔滨地区,只因现银准备比较充分,又从多方面采取了应急措施,才维持住哈大洋的市价。1924 年第二次直奉战争后,哈大洋的发行亦逐渐毛荒。边业银行进入东北后,也被授予发行哈大洋的权利,发行无限制。几种情况叠加在一起,使哈大洋的价格愈来愈走下坡路。哈大洋一百元在1921 年时可兑换金票104.84 元,到1927 年可兑换77.55 元,1930 年仅可兑换36.6 元了。[17]

上述两种纸币,在发行之初的性质均为汇兑券,亦表明当时东北地区与关内的金融联系紧密,尤其是与天津及上海两地的汇兑往来关系密切。东北地区是当时全国唯一出超的地区,需要优质币种平衡地区进出口贸易的差额。奉大洋的性质始终为汇兑券,而哈大洋则易其性质为兑换券。奉洋定性的初衷是为了避免兑现风波,因增发过快而迅速贬值,哈洋亦如是。可见,维持纸币价格的最主要因素,则在于其发行额与准备额之间的平衡。汇价高低亦以币种在当地的币值为基准,不以性质而论。

当时,国内流通的硬通货仍是白银与银元,而国内汇兑亦分银汇与洋汇。一般而言,“各埠银两间之汇兑,其市价之涨落,乃根据两埠银两互换之平价,与夫辇运耗费之轻重,及市面需要之缓急而定,殆与金本位国间各种货币汇兑相同。银两平价之求出,乃根据于银两之纯银量。”[18]在近代中国,这种银汇的平价虽客观存在,但实际上却无法完全以此为基础计算国内汇兑的收付款额,即“现金输送点之理论不能发生效力”。其主要原因,“一则土匪横行,运现危险,二则当局禁止运现,如东三省之运现禁令,至今永未解除。现金输送点既失制裁效力,故汇价涨落甚大”。汇水(每千元)可由数十元升耗涨至二、三百元,甚至更高。其偏远诸省,如新疆、云南等地,既与内地各埠无借贷关系,且交通不便,运现困难,“故该省份对内地之汇兑,实等于不能。”[19]至东北各地,国内外贸易相对发达,增速明显。1907 年时,东三省的进出口贸易额为5100 万海关两,进口额为2980 万两,出口额为2120 万两;到1927 年,进出口总额达61640 万关两,而出口又较进口增加为快,进口总额增至24200 万两,出口总额增至37440 万两,出超13240 万两。[20]因而,东北地区与关内各主要商埠的内汇业务额也应是逐步上涨的。但是,流通中的通货总额,尤其是商业贸易中各地都能够接受的硬通货总额并未随之同步上涨。1930 年的东北,通用的银两仅余镇平银与营平银两种。虽为安东、营口两埠交易沿用,但已由现银渐转变为“拨码条子”,“徒具银两之名计算之单位而已”。[21]尽管东北地方政府屡次颁布禁止运现出境的命令,银元的供给额也不充沛。奉天省内多使用奉票,亦可通行于吉黑,而吉黑两省境内多使用官帖,但不能出境,哈大洋的信誉与价格也有下降趋势,东北地区与关内商埠的贸易结算多是通过内汇中的间接汇兑结算的了。除银汇的平价外,影响内汇汇价的因素还有供求关系、洋厘高下、商业习惯、地区政治经济形势等,难以一概而论,各金融机构在办理内汇业务时也只能“随行就市”了。

三 汇兑层级与计算公式

随着近代东北铁路网的发展,在三省形成以奉天(沈阳)、吉林、长春、哈尔滨为中心的省级金融中心,与全国性的金融中心上海均有直接汇兑行市。随着辽东半岛海运贸易的发展,营口港与安东港渐具规模,与环渤海经济圈的港口城市亦有汇兑往来,如两港与天津均有直接的汇兑行市。大连港自1907 年设关后,与日本的直接贸易关系密切,其与天津、青岛组成的三大口岸与上海间的外贸转运联系较北洋三口时期(天津、烟台、营口)减弱,也直接导致了上海对东北地区外贸转运影响力的下降。[22]但营口、安东两地与天津及营口与烟台间,均有直接的汇兑行市。在申汇网络中,辽东半岛的安东(今丹东)、营口等埠与华北重镇天津均有比较密切的汇兑关系,奉天(今沈阳)、吉林、长春等地也都与上海有直接的通汇行市,并与周边区域发生着债权债务结算关系,形成复杂的汇兑层级体系。

中国银行1919 年至1921 年的营业报告中,有各地分行的汇款数额情况。[23]其中,作为金融中心的天津、上海、汉口、长春(略名为东行)、广州等地分行的汇款总额均在全行居于前列。从总体上看,奉行(奉天分行的简称)的汇款额并不居于前列,但额度跃升的很快,足见辽宁地区与关内的贸易联系在逐步加强。自1928 年改组为国际汇兑银行后,中国银行总管理处迁至上海。因中国银行的“分支行处几遍全国,汇兑利便,同业他行每有委托转办各项汇款及托收托付款项”,自1930 年起,中国银行的国内汇款总额开始有明显的增长。1932 年该行的国内汇兑总额较1929 年至1931 年间的平均值有所下降,盖因“九·一八”事变后东三省沦陷,东北与关内的汇款业务遭到阻隔,加之国内商业萧条,资金流转凝滞。[24]在各地的汇兑业务中,长江流域的内汇总额占全行内汇额的六成左右,而华北、东三省及华南三地合起来仅占四成,中行全行的汇兑业务集中于长江流域。东北沦陷后,与关内的汇兑往来虽不曾完全停止,已有逐年递减的趋势,汇兑总额由1932 年的12390 万元下降至1936 年的6775 万元,若以1932 年汇兑额作为指数100,1936 年时已降至54.7。

清末民初,东北各地一切商业上的金钱授受,皆利用银号的账簿,互相划拨,故当时有“抹兑银”之称。[25]往昔,其汇兑业务,“惟规模较大之钱庄,始有资格经营之。盖非信用素孚,汇款人绝不肯迳以现钱易汇票也。”东三省经营汇兑业务的钱庄,也以经营关内外的汇兑款项为多。汇兑时皆用汇票,汇票为三联式,所有手续,概同于关内诸省。其所订行市,或根据上海、大连、天津等处的行市,自为换算,或依据各大银行号所出的汇兑行市,略予增减而定。但各钱庄所取之汇利,恒较银行稍高,因为“钱庄于关内各地照付之汇款,往往有由银行调送者,整趸零售,在势不能不略昂其值也。”[26]东三省各地的钱庄,多于关内并无分号,凭票照付诸事,常托有往来的商号代办,其所营汇兑业务多为单向,于关外收汇,关内付款,其能兼于关内输向关外之汇兑者甚少。而历年来到东北地区采购山货、农产品及兽皮等货物的内地商人,则习惯使用当地商号开出的汇票付货款,以逆汇的方式节省运现之烦费。北洋政府时期各地军阀各自为政,某地的汇兑业务也常因政局或战局而无法通达。只有待战事或政局平静后,各地的汇兑行市才能恢复如常。如1917 年5 月间,奉省宣布“独立”,中行奉天分号同关内各行的汇兑联系即被切断。因而,对于内汇市场变化的分析需因时因地而异。

东三省的货币使用情况与关内各地有异,侯树彤在其所著的《东三省金融概论》一书中,将东北地区金融机构的汇兑业务分为三类,即省内汇兑,国内汇兑和国际汇兑。如在三省内部,因“吉江官帖,通常不踰省境,每月金资周转,须例兑成哈大洋、金(票)、(正金)钞票等,始能向外调送。”而其所称国内汇兑者,特“指三省与关内各地间汇兑而言。中交两行及商办各银行皆优为之。其手续与办法无异他处。在昔,东三省官银号于津、沪常存现款,所卖南汇颇多,汇兑业务尚称发达。今则自内战(北伐战争)兴起后,奉票惨落,官银号津沪现款告竭,汇兑营业,似已一蹶不振,日即衰颓。其永衡、广信两行(指两官银号),则并此国内汇兑,亦屏而不为。”[27]是书成于1930 年,说明当时的东北,由东三省官银号为主经营的以奉票向关内作汇的黄金时期已过,内国汇兑已多由国内大型商业银行经营了。

前述各埠之通货与汇兑计算法,看似杂乱,实则也有规律可循,只须将银平价、洋厘、钱盘、申票行市等因素考虑进去,演化出大致的申汇计算公式。另外,在不同时期,东北主要都市的申汇计算办法与汇兑情况也有些差别,这也反映着货币流通种类情况的变化。可参见下两表。表2 系根据1918 年前后《银行周报》所载的汇兑计算法整理出的申汇银洋互换计算公式,[28]表3 为1930 年时东北主要商埠的国内汇兑计算办法。

表2 1918 年前后东北主要城镇的申汇换算公式[29]

表3 1930 年时东北主要商埠的国内汇兑计算法:

据上表,在民初的十来年间,三省重镇对上海均有直接的汇兑行市,省内其他地点与上海间的国内汇兑方式则为间接汇兑,需以行市转移地点的洋厘和申汇市场行情为标准,进行债权债务的结算。安东和营口与一级汇兑中心烟台也有直接的内汇往来,营口等埠与天津也有直接行市,辽南三港与环渤海圈商埠的进出口贸易也比较活跃。到了20 世纪二三十年代,则出现新的情况,一则当时东三省各地所使用的币种,已由小洋或小洋票演变为以奉票和哈大洋为主,吉黑两省官帖虽仍被普通商民使用,因不能出省使用,被排斥在国内汇兑业务的市场外。如在长春以官帖购买申汇,在市价上要多一重兑换折扣。二则永(吉)大洋或哈大洋虽为大洋券,亦为地方币种,虽无洋厘,如与现大洋兑换,例须贴水若干,在购买申汇时也不得不随行就市了。三则在东北三省的国内汇兑业务中,为避免或尽量减少损失,汇申者多借助于日汇办理内汇业务。正钞是日本横滨正金银行发行的银本位货币,币值较官帖稳定,可以之买进申汇而办理国内汇兑。日金是朝鲜银行发行的金本位货币,与日元的汇兑行市稳定且兑换便利。南满铁路及日本银行在东北经营各业纯用此种纸币,故势力甚大。借助国际汇兑的形式完成国内汇兑业务,在性质上近似于国际汇兑中的套汇。

套汇者,本指利用不同外汇市场的差价,买进卖出,以赚取利润,也借指利用一种货币在两个或三个不同市场上短暂的价格差别,同时进行买卖以牟利的作法。申汇本为国内汇兑业务,无需借助所谓套汇的方式来完成。但在当时的东北地区,因种种特殊原因,出现了借诸套汇方式完成申汇业务的形式。内地商人出关采购各种货物者,惯出本地汇票付货价,以逆汇办法,节省运现之烦费。此种汇票多由卖货商人转卖于钱庄,由钱庄于津沪各处收回之,备作支付汇票之用。此调现之一种办法也。此种汇票的数量有限,额度多为百元以下,且亦非可时时见得者。经营此业者,则循金融季节,先行在沈阳、大连、哈尔滨等地收买金票或钞票,汇往津、沪、烟台等处。因本位与调汇方式不同,有时以金票调汇最为便宜,有时则以钞票较为适用。而在东三省与日本东京间以金票作汇,如托朝鲜银行办理,若非巨数,一概不缴汇费。遂每有钱庄循此便利,先以金票汇日本,再于津沪某处需款时迳调为宜。而在上海的东汇(以规银汇金票)行市,有东交(东京交日金)与连交(大连交日金)之分,东交行市例较连交稍高。而上海对日本常处于入超的状况,求东交金票之情恒较求连交金票为急也。钱庄亦可以金票先汇往日本,再于上海卖出东汇,即较迳于上海卖出连交东汇经济,又可借以完成款项调拨。凡此种种,变化无穷,全在当事商人相机办理。如能应对得法,除可得普通汇利外,尽可于行市上另有收益。[31]再如,若奉天求汇至上海者甚多,而官银号在上海的存款告罄,不得不增长汇价,加多汇兑手续,以资限制。商人无奈,于是购买日本金票,托朝鲜银行汇款至日本,复通知上海之债权人,以卖出日汇(东汇)手续,将存于日本的应付款项收回。此种国内汇兑,纯“因币制不良,凭藉外人完成汇兑之例”也。[32]

此外,投机者借国际金银比价变化套做牟利,成为内汇与东汇市场中混水摸鱼的一员。由于金银比价的长期不稳定,漫无管制的上海外汇市场表现为完全的、真正的浮动汇率制。投机商人多做各种汇兑的套头交易,花样繁多。经营此种投机交易者即有一支为大连帮[33],专指东北各省及与香港有联系的商人。当20 世纪20 年代末30 年代初国际银价变动剧烈之时,白银成为国际汇兑市场中的投机对象,投机者多在价格波动中循环套做,获取收益。因而,与国外汇兑的交易数额或远超过进出口贸易额及外商投资额的总额,这也加剧了东北地区与关内诸金融中心在内汇业务上的复杂性。在天津,老头票(日本金票的俗称)的投机买卖也与申汇关系密切,因东帮商人往往于行市合算时,在天津售出或购进老头票,同时套进申汇或卖出申汇,其数额之巨,足以操纵天津申汇行市。每逢东帮售出老头票,则申汇缩;东帮购进老头票,则申汇长。因为申汇可以随时变为现金,也可以买卖商品货物,为中外金融机构与商人认可,使得申汇有了某些货币的性质和功能,类似于现在国际贸易中的国际结算货币。1933 年的废两改元也正是利用了申汇的这一功能而得以顺利进行的。

四 对东北地区内汇与贸易的考察

自1907 年至1927 年,东北地区的进出口贸易总额在二十来年间大幅增长。王同文在《满洲对外贸易之统计概观》一文中认为,“东北之输入输出及贸易总额,其递增量,较胜于中国全部”。如以1913 年的贸易额度为指数100,则中国进出口贸易的指数,1907年仅为69.9,1927 年直升至198.4,其增加之数将近三倍。而在同一时期,东北地区的贸易指数则由27.1 升至328.3,“其骤增数,有十二倍之多。换言之,则东北对外贸易之发展能力,为四倍于全国”。对于东北地区而言,如以1913 年的进出口贸易额为指数100,至1927 年时,则输入额指数为258.3,输出额指数为397.9,贸易总额指数为328.3。同期,整个中国的输入额指数为177.7,输出额指数为227.8,贸易总额指数为198.4。因而,东北地区贸易输出增长额度与速度高于贸易输入额度与增长速率,其背后的影响因素则为东北地区与外国的贸易额的增长速率更快,而且主要是对日贸易的增长额。与东北地区有贸易关系的国家,“不亚十数,其中以日本居首席”。[34]1927 年日本与中国东北的贸易额为26580 万两,占东北地区对外贸易总额的39.3%,而中国其他各埠与东北地区的贸易额则占比仅为30%,差距已相当明显了。笔者推论,自20 世纪初至1930 年左右,东北地区内汇市场的业务总量是不断上升的,而且增幅明显,如考虑加入个人汇款额的因素,自1907年至1927 年,内汇业务总额约可上升至原有额度的四倍。1931 年后,受战事与交通阻隔及国际市场银价变化等因素的综合作用,东北地区与关内诸埠的内汇业务快速萎缩,无法保持常态发展了。

对于东北地区内汇业务的考察,除历年内汇额的发展趋势外,历年汇价的变化也是应考察的因素之一。在东北大豆的收获期,即由上海输送大量现银至东北各地采购。东北的豆商欲在年底前结账返回,可以现银按款额的九八折结算。这也是九八规元的来历之一。《经济统计季刊》载有1926 年至1932 年的历年逐月上海与辽宁间的平均汇价,可资参考。其变化趋势如下图所示。

1926 年至1931 年上海与辽宁间月平均汇价变化表

依上图所见,则每年4 至9 月间,辽宁与上海间的内汇汇价大体稳定,而当年9 月至次年2 月间,内汇汇价相对较高,而3、4 月间,内汇汇价则稳中稍降。其原因当主要为岁末年初之际,为收购转运土产之时,款项汇兑往来频繁,汇价亦趋高。另外,秋冬之际,本为三节结账之期,也是东北地区出售农产品结款之际,必然使申汇的行市看涨。此外,政局突变之时,亦对关内外汇兑的汇价产生影响,或因钱业收紧信贷而使汇价升高,或有价无市,内汇不通。1928 年时,政局动荡,发生二期北伐、东北易帜等事件,两地间的内汇汇价趋高。因缺乏数据,上图未显示出当年汇价走势,但当年6 月的内汇平均市价为1035 元,较平价时高出不少。1929 年时的数据亦缺乏,但汇价应转向趋平,其主要原因亦为受时局的影响。

考察上世纪二三十年代东北地区内汇市场额度与汇价的变化,其基础应是东北地区与关内诸商埠的贸易往来。1840 年开埠后的上海成为当时中国最大的口岸中心市场,通过直接吸收和吞吐或者间接中转货物而影响带动着长江流域、华北地区以及东北地区的发展。就统计数据来看,东北的进出口贸易总额始终处于上升态势。尤其是20 世纪20 年代后,东北区的进口总额都在200 万海关两以上。1909 年之后,除1912、1914、1918、1919 年这四个年份有少量入超外,其余年份,东北地区均保持出超状态。这对于当时一直处于入超状态的中国而言,起着非常重要的平衡对外贸易的作用。而东北沦陷后,这种现象出现颠覆,自1932 年起,日本控制下的东北地区对外贸易开始处于入超的状态。若从更长时段考察东北地区与关内各地的贸易关系,则呈现出渐行渐远的态势,东北地区与关内的内汇额度在全国内汇市场中的份额也应呈逐渐减少的趋势。这一点,从以旧海关史料为基础的民国时期埠际贸易网络权重的变化中也可略窥。到1930 年代后期,国内贸易净值较大的城市从北方转移到了南方。[35]

从1910 年代到1930 年代,东北主要对外贸易港口的地位与格局也发生显著变化,东北对外贸易的国际地理方向由以英国为主逐渐转向以日本为主。同时,在东北对外贸易的商品结构中,出口仍以农副产品为主,进口以消费工业品为主。这种变化趋势,既是东北经济畸形发展的一种反映,亦是东北亚区域经济形成发展的反映。[36]就港口地位的变迁而言,大连港和安东港发展较快。尤其是大连港,发展速度最快,逐渐取代了营口港和哈尔滨的地位,1929 年时的吞吐量已占东北所有港口的62.1%。其背后,则是东北地区进出口贸易关联的地区与国别的变迁。对于与东北地区的经济联系及贸易往来,时人也有一定的认识,号召上海的内国金融界对东北进行投资,因“开发实业,足以补益国民经济,又能润泽金融,且属生产性质,投下母金,易得子息,偿还借款,比较稳固。今若以此两标准,作上海内国银行界投资之借镜,则东北实为大规模投资首选之地。”[37]投资内容包括对煤铁等矿藏的开发、铁路投资、镜泊湖水力资源的开发、造纸业与伐木业等工业投资和相关商业投资等。为避免国内银行间的相互竞争,还可由沪地的银行等金融机构出资合组“东北投资银行”,对东北的各项建设事业进行“稳妥而兼可获利”的大规模投资。

国内商品市场的繁荣是内汇市场发展的业务基础,华资金融机构的拓展与通汇处的广泛设立是内汇业务兴盛的机构支撑。如果以东北地区不断增长的进出口贸易为基础,近代东北的内汇业务量与市场份额的不断攀升是可以预期的。甚至可以设想,在1933 年的废两改元之后,借助于全国货币制度的进步性改良,东北地区与关内商埠的内汇业务量可以有大的飞跃,整个国内商品市场的紧密联系程度也可进一步加强。可惜的是,东北沦陷后,日本对东北地区市场的独占性已处于绝对地位,东北地区国际贸易的性质与内容已与此前截然不同了。相应地,东北地区与关内各地的内汇业务也迅速萎缩,并未享受到废两改元后全国币制趋向统一的发展所带来的正向效能。

注释:

[1] 石涛:《汇兑、结算与投机—近代申汇问题探析》,《社会科学辑刊》,2008 年第3 期。

[2] 马建华、王玉茹:《近代中国国内汇兑市场初探》,《近代史研究》,2013 年第6 期。马建华:《20 世纪二三十代中国国内汇兑层级体系—从申汇计算公式看近代中国国内金融市场的构建》,《上海经济研究》,2013 年第3 期;马建华:《短期资金流动视角下金融网络的形成与融合—以近代中国内汇市场为中心1860-1935》,《中国经济史研究》,2014 年第3 期。

[3] 张家骧、吴宗焘、童蒙正:《中国之币制与汇兑》,商务印书馆,1931 年,第151、155 页。

[4] 吴宗焘、童蒙正:《中国之汇兑》,商务印书馆,1934 年,第70 页。

[5] 苏昌恒:《内国汇兑大全》,北京第一商业实习所,1921 年,例言第1 页。

[6] 《奉天之通用货币及其汇兑计算法》,《银行周报》3 卷1 号,1919 年1 月7 日。

[7] 钱盘,即每银一两可换东钱若干文之数。每东钱一吊计实钱一百六十文。

[8] 《营口之通用货币及其汇兑计算法》,《银行周报》2 卷9 号,1918 年3 月12 日。

[9] 《安东之通用货币及其汇兑计算法》,《银行周报》2 卷5 号,1918 年1 月29 日。

[10] 当时的钱盘为每镇银一两,合东钱11 吊290 文。

[11] 《长春之通用货币及其汇兑计算法》,《银行周报》2 卷13 号,1918 年4 月9 日。

[12] 《吉林之通用货币及其汇兑计算法》,《银行周报》2 卷11 号,1918 年3 月26 日。

[13] 同[5],第231 页。

[14] 东北政务委员会:《东三省金融整理委员会报告书》,1931 年,第70 页。

[15] 同[14],第84 页。

[16] 中国银行辽宁省分行、中国银行吉林省分行、中国银行黑龙江省分行合编:《中国银行东北地区行史资料汇编》,1996 年,第80、506 页。

[17] 毕凤鹏:《哈大洋券—国人早期在哈尔滨发行的纸币》;中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会文史资料研究委员会编:《哈尔滨文史资料》第九辑,哈尔滨出版社,1986 年,第5-6 页。

[18] 同[3],第145 页。

[19] 曲殿元:《中国之金融与汇兑》,上海大东书局,1929 年,第146 页。

[20][34]王同文:《满洲对外贸易之统计概观(附表)》,《交大月刊》第2 卷第3 期,1930 年7 月。

[21] 姚孟年:《东北金融之危机及其救济方法》,《东三省官银号经济月刊》1929 年第4 期,第9 页。

[22] 唐巧天:《上海外贸埠际转运研究(1864-1930)》,复旦大学博士学位论文,2006 年,第32 页。

[23] 参见1919 年至1921 年的中国银行营业报告,载中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》上编三,档案出版社,1991 年。

[24] 数据来源于历年中国银行营业报告,载《中国银行行史资料汇编》上编三;中国银行行史编辑委员会编著:《中国银行行史(一九一二~一九四九)》,中国金融出版社,1995 年,第242 页。

[25] 何孝怡:《东北的金融》,中华书局,1932 年,第5 页。

[26][31]侯树彤:《东三省金融概论》,(上海)太平洋国际学会,1931 年,第197-198 页。

[27] 同[26],第202、184 页。永衡、广信两行指吉林永衡官银钱号与黑龙江广信公司。

[28] 申汇以规元两为单位,东北地区当时主要使用的银质货币为小洋,故为银洋互汇。

[29] 王玉茹、马建华:《近代中国国内汇兑计算法》;赵晓阳、周东华、刘忠明主编:《中西交汇中的近代中国都市和乡村》,社会科学文献出版社,2015 年,第81-101 页。

[30] 钱盘指小洋与东钱的换算价格,每东钱一吊合实钱一百六十文。另有小洋规元价(规元千两合小洋行市)、小洋申票价(申票千元合小洋数)等。

[32] 同[19],第137 页。

[33] 冯次行:《上海之汇兑市场》,《钱业月报》第15 卷第7 期,1935 年7 月。另有所谓有犹太帮、广东帮、金业帮及散户。

[35] 王哲:《晚清民国对外和埠际贸易网络的空间分析--基于旧海关史料等的研究(1873-1942)》,复旦大学博士论文,2010 年,第46、80 页。

[36] 费驰:《1907-1931 年的东北对外贸易》,《社会科学战线》,2008 年第12 期。

[37] 张景瑞:《东北投资与上海内国金融界》,《人文月刊》,1931 年2 卷7 期。