第四届中国歌剧节展演剧目创作谈

编者按:由中华人民共和国文化和旅游部、山东省人民政府共同主办的第四届中国歌剧节于10 月13日在山东省济南市拉开帷幕。本届歌剧节共上演24部作品,其中包括6部中外经典歌剧,18部近年来的中国原创歌剧,演出单位来自全国各地专业院团和高校。作者对部分展演剧目的主创人员进行访谈,“编剧篇”汇集了对《沂蒙山》《晨钟》《半条红军被》《道路》《银杏树下》《张富清》《红流澎湃》等剧目编剧的访谈内容。作曲篇和导演篇将于本刊陆续刊载,以飨读者。

Playwrights speak at the 4th China Opera Festival

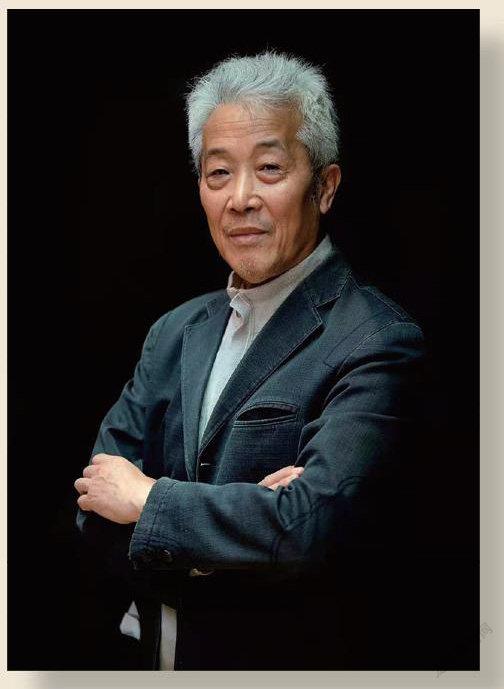

好听好看是歌剧成功的基本条件

——王晓岭谈歌剧《沂蒙山》的创演

孙嘉艺(以下简称孙):《沂蒙山》作为第四届中国歌剧节的开幕大戏,引起众人瞩目。有关沂蒙山革命历史题材的优秀作品有很多,比如《红嫂《沂蒙六姐妹》等,无论是电影、京剧,还是芭蕾舞剧,都呈现得很精彩。您是如何跳出之前那些相关题材和内容的写作定势,以全新的视角展开歌剧编创工作的?

王晓岭(以下简称王):《沂蒙山》剧本是由山东省委宣传部、文旅厅、临沂市委,共同委约我和李文绪创作完成的,委约方希望创作一部全面反映沂蒙山革命历史题材的歌剧,综合体现“水乳交融、生死与共”的革命精神。

以往的沂蒙山革命历史题材作品,如你提到的《红嫂》《沂蒙六姐妹》,还有《沂蒙母亲王焕于》等,内容相对比较集中、单一,基本围绕一件事来写,并未全面反映沂蒙山的革命精神。虽然它们不是歌剧作品,但从某种角度看,都涉及艺术创作规律的问题。

因为歌剧更善于集中写一件事,或者其中一个人,然后围绕主题,讲清来龙去脉,即便有过去时、现在时、未来时以及背后的种种牵动因素,也不一定都要搬上舞台。所以,在歌剧短暂的篇幅里,要塑造众多人物、从容展开剧情、把故事讲圆满,并不容易。普遍来看,由经典小说改编的歌剧作品,成功率都比较高。

尽管如此,基于委约方的明确诉求,我们决定试着突破常规。毕竟歌剧的形式和内容,都是由人创造出来的。经过多次实地采风,我逐渐感到丰富的素材足以支撑委约方的设想,特别是一些鲜为人知的事件,比如“渊子崖保卫战”和“大青山突围战”等,都为我们的创作带来巨大动力。

怎样把那些鲜为人知的事件编织起来,组合成一个以全景方式反映山东军民“水乳交融、生死与共”的革命故事呢?我们首先把时间聚焦在抗战8年间,从八路军115师写起,一直到抗战胜利,地点不局限于一家一户,而是扩大到全沂蒙地区,集中表现民族矛盾。

这个框架确立后,再开始集中人物,编织故事,主要以海棠的成长和觉醒为主线,写她如何从一个普通村姑转变为投身革命的爱国群众,其实就是通过海棠的经历和视角,把所有的故事串联起来。

孙:在这部剧中,您是如何综合体现“水乳交融、生死与共”这种革命精神的?

王:既然要表现“水乳交融、生死与共”,就应该讲军民双方的关系。我们先设计了八路军剧社女社员夏荷这一角色,与海棠相呼应,形成一军一民的形象。林生是海棠的丈夫,后来参了军;八路军赵团长是夏荷的丈夫;九龙叔是海棠的舅舅,也是现实中的渊子崖村村长——这就是主要人物关系。

序曲对应的是八路军115师进山东,大雪纷飞的同时,渊子崖村村民与日军开战,两个空间同时进行,虚写进山东,实写渊子崖开战。正剧中,八路军赶到,解救村民,“生死与共”的史实由此展开。后面的故事,高潮迭起,包括大青山突围战,老百姓牺牲自己的孩子以保护八路军的孩子,直到最后的认亲场面。这些事件都有真实原型,当它们被一一串联,就充分体现出“生死与共、水乳交融”的主题。

孙:打磨作品是成就精品的必经之路,请您谈谈在这方面的收获。

王:这个作品前后修改近10次。初审时,专家认为故事情节太多,完全是写过程;很多内容似曾相識,独到之处较少,比如海棠保护夏荷的孩子很像“赵氏孤儿”;音乐偏向于歌舞晚会,戏剧性不够。基本上,从故事选材到情节设置再到音乐,都有重大问题,几乎违反了歌剧的创作规律。

我感觉,这其实涉及对艺术创作普遍性与特殊性的理解,以及对民族歌剧的认识问题。

专家组乔佩娟老师也提出了意见,但她对故事情节和主题精神的肯定,为我们树立了信心。她说,无论怎样,看到剧本的第一稿,她是流泪的,虽然剧本很长,她都读完了。

考虑到创作初衷是全面反映抗战,我们没有改变大思路,而是一层层地确立主干,去掉枝蔓,保留人物关系,还是以海棠一路寻亲、一路学习和成长为总线索,花功夫调整、处理细节。然而,当剧本立于舞台,才真正意识到专家提出的问题确实存在。比如前半场拖沓,前后场不统一,标题过多,不够歌剧化。我们于是重点精简前半场,提升后半场的矛盾冲突和戏剧性高潮,压缩音乐,整体去掉近10段旋律,使前后场取得平衡。

孙:截至目前,该剧不仅被拍摄成电影,在各大影院和网站播放,还以精装版、简装版、多媒体版、音乐会版等各种形式,在全国各省、市、县、村巡演将近200场。剧中的很多曲目,或者进入高校声乐教材,或者作为声乐大赛参赛作品,都得到广泛传唱。听说上海还成立了“沂蒙山合唱团”。坊间把这些都称为“沂蒙山现象”,您对此有何看法?

王:我有两点体会。

第一,关于歌剧的目的。剧本写作不要墨守成规,可根据不同题材,尝试不同方法,实现“一剧一格”。歌剧最终演给观众看,观众不管你是写个人还是群体,用的是板腔体还是歌谣体,他们只要好看、好听、感动。观众可能在观剧过程中受到教育,但绝不是专门为了受教育才进剧院的。如果一部歌剧公演,观众不被吸引,中场离开,创作就失去意义。站在这个角度,《沂蒙山》实现了歌剧的目的。

第二,关于剧目和剧团的关系,也可以说是歌剧表演人才的培养问题。一部成熟的歌剧,离不开剧团的有力支撑。委约方希望把《沂蒙山》作为宣扬山东红色精神的力作,山东省歌舞剧院为此专门招收演员,还成立了“歌剧《沂蒙山》合唱队”。经过考核,入选者被纳入剧院正式编制,同时作为B、C组演员担任剧中主要角色。虽然A组演员来自国内名家,但经过反复学习和磨炼,B、C组的演出也毫不逊色,因此实现了全国巡演。《沂蒙山》的频繁亮相,打破了“一部原创歌剧最多演几场”的现状,靠的就是剧团这一坚实后盾。为形成参考版本,委约方坚持拍摄歌剧电影,这又为日后的歌剧传承和发展提供了条件。

通过《沂蒙山》的案例,可以看到剧目和剧团的相互依赖,也就是“剧因团而存,团为剧而在”,剧目和剧团也有一种“水乳交融、生死与共”的关系。

如果说《沂蒙山》的创作和表演,的确铸就出一种“沂蒙山现象”,对社会各界产生积极的辐射作用,影响到观众对“生死”的认知,提升了大家对革命精神的认同感以及对中华民族的自豪感,那么我们就完成了歌剧工作者的任务。

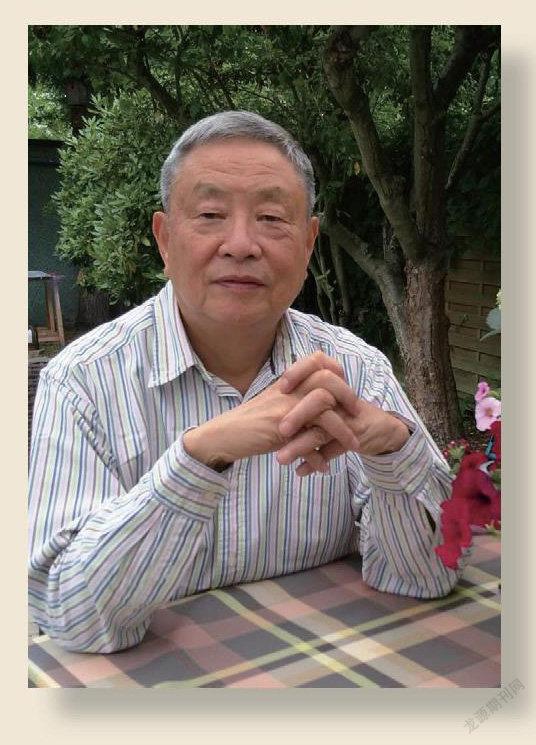

从话剧到歌剧

——姚远谈歌剧《晨钟》剧本创作

孙嘉艺(以下简称孙):歌剧《晨钟》的主人公是革命先驱李大钊,多年前您就写过话剧《李大钊》,这一题材对您而言,可以说是驾轻就熟。请谈谈《晨钟》的剧本创作情况。

姚远(以下简称姚):其实写话剧《李大钊》时,就存在很大困难,资料少,不足以构成一部剧的内容,最大的挑战是戏剧性不强。另外,这样一部关于革命领袖的剧作,需要通过重大办或党史办的审查,因此偏向政论性,人物也比较多,有李大钊、胡适、陈独秀、白坚武、吴佩孚、徐世昌等。

上海歌剧院看中了李大钊的题材,歌剧《晨钟》剧本的第一版就是从我的话剧剧本改编而成的。第一版首演后,听取各方意见后再做出修改,才有今天第二版的面貌。歌剧对我来说是陌生领域,像上海歌剧院这样以演出西洋歌剧为主的单位,做中国原创歌剧也不多,能把李大钊的题材搬上舞台,不容易。《晨钟》还在摸索前进,现在能得到外界些许肯定,令人高兴。

孙:从话剧剧本到歌剧剧本,具体是怎样一种转变过程?

姚:话剧的表演形式比较灵活多样,我大胆地把相关人物都放到台上。以史料为主线,写出了李大钊留学日本,留学归来干革命,最后走上刑场的过程。李大钊是为党献身的典范,他为自己的“主义”而死,这是我当时的创作主旨。

改编成歌剧后,它的形式与话剧有很大差别,又与大家通常理解的歌剧不太吻合——歌剧的情节一般比较单纯,以情感戏和咏叹调为主,而《晨钟》在表现这些方面有较大难度。

为此,我对剧本做出大幅度调整。首先简化人物,让吴佩孚退到幕后,保留张作霖,增加蔡元培;其次重点勾勒李大钊的学生宇剑和琴君的故事,加强他们的戏份,使主线更清晰;最后,增加李大钊与家人、朋友、战友间的情感戏,将原来的两幕结构改为分别以“寻道”“行道”“殉道”为三幕名的正歌剧形式。

在剧中,用“摇篮曲”表达琴君对爱人的思念;用李大钊女儿的唱段,表达家人为等待他们忍受的痛苦;通过李大钊的回应唱段“请原谅,不能给你片刻的温存”,展现革命者终日把自己的情感和精力放在解救劳苦大众的事业中,揭示他们为“主义”献身及对未来的祈盼。对这些角色的细腻刻画和塑造,使剧情更动人,也更突显主题。

孙:您运用不同于话剧《李大钊》的艺术风格和写作手法,创作了歌剧《晨钟》,它们在精神内涵上是否一致?

姚:话剧和歌剧的精神内涵完全一致。

我们的中国共产党,走到今天已经整整100年了。李大钊是把马克思主义引进中国的第一个共产党人,他是党的创建人之一。共产党的宗旨是实现人民的平等、自由,在这个过程中,先烈们牺牲自己,闯出一条中国革命的新道路。我们为什么要祭奠我们的先辈?因为他们有这样的殉道精神。而这种精神到现在还有多少呢?如今,中国共产党一直在发展、前进,中国现在有9500万党员。但我们的观众、我们的党员仍应思考,这种革命精神永远不应忘记。《晨钟》的创作主旨就是要在当代弘扬这种殉道精神。

孙:编剧的剧本被称为一剧之根本,而作曲的音乐也是歌剧的半壁江山。您怎样看待编剧与作曲的关系?

姚:编剧和作曲相互影响,相互帮衬。

《晨钟》这部剧,从头到尾沒有“说”,全部用旋律表现。观剧后大家反映,基本上模糊了咏叹调和宣叙调之间的巨大差别,更符合观众的审美口味。歌剧创作不妨把宣叙调当作韵律性很强的念白,把咏叹调继续作为抒发感情的核心唱段。如果能比照、学习戏曲的表现方式去创作,也许中国观众就不太会反感。虽然歌剧源自西方,但中西文化基础和语言习惯都不同,我们尽量避免创作“你吃过了吗?”“你难道刚刚散步回来吗?”这样的宣叙调,而应在戏剧含量、戏剧动作、推进情节发展方面下功夫。

歌剧的戏剧性,主要建立在剧本和音乐上,由剧作家和音乐家共同配合实现。一部剧里的所有唱段安排,都应由编剧和作曲达成共识,这样更便于在文字和音乐之间形成“通感”。比如《晨钟》里的六重唱,被安排在“大家得知琴君曾要自杀,都过来劝慰”的场景中。每个人的表达都不同,有的说琴君勇敢、果断,有的说她柔弱、无知,不同风格的唱段和表演,反射出不同人物的性格和情绪。如果编剧与作曲配合默契,就能为观众带来多维想象空间,从而产生强烈的戏剧性。

通过《晨钟》的创作,我体会到如何用歌唱调整和凝固戏剧性,怎样在一个唱段里发挥歌词的威力,集中节省、充满力量地展现戏剧性,写歌词也要“一石多鸟”。如果歌词和音乐不再是一味的“宣叙”和“咏叹”,而是能够配合到像中国戏曲那样,给人内心留下意味深长的余韵,中国歌剧就进步了。

孙':通过以上表达,可以感受到您在《李大钊》和《晨钟》这样“相同题材、不同体裁”的剧本创作中所获的宝贵经验。与此同时,您是否也心有遗憾?

姚:话剧和歌剧都是舞台剧,“遗憾”其实就是舞台剧的特点。因为创作实践很难跟上或者满足创作审美的标准,当我觉得文本没达到自己的要求时,真是心有余而力不足。特别是歌剧这种系统工程,文本完成后,还需要作曲家的理解和表达。如果作曲家能够提些具体意见,比如“这个词意不够准确”“这段场景应该编成三重唱”等,对提升歌剧品质将有很大帮助。歌剧还需要指挥、导演的密切协作,最后由演员呈现。它是庞大、复杂、精密的艺术载体,很难达到完美。

虽然歌剧在中国的前景很好,但确需深入开发和革新。除了爱情、史实等传统题材,中国还有很多内容值得用歌剧来表现。另外,目前的“合同制”创作模式也会为艺术家带来遗憾。大家都只对合同负责,艺术品质不得不放在合同之后。这样就更难产生完美的作品,对未来的艺术发展也必定造成影响。

用朴素的表述弥漫崇高

——任卫新谈歌剧《半条红军被》剧本创作

孙嘉艺(以下简称孙):业内人士普遍认为,创作歌剧《半条红军被》最大的难点,就是这段史实缺乏生动的故事情节和戏剧性的矛盾冲突。请谈谈您是如何将“半条被子”的故事衍化成一部民族歌剧的?

任卫新(以下简称任):我从二十几岁开始写诗的时候,就特别喜欢戏。现在还收藏着许多剧本,包括关汉卿、王实甫、莫里哀的作品,还有古希腊和非洲的剧作选。到中国广播艺术团后,从写诗转为写歌词。后来我又从中国音乐学院音乐文学系毕业,这个专业包括歌词、歌剧两方面的学习内容,只有进入剧本创作,才算是音乐文学家。几十年的大量练笔为我写剧本奠定了基础,每首歌词都是一个小故事,它能提供一个在巨大的控制、限定之下,发挥创作想象力的空间。

虽然从某种角度看,歌剧也像歌词一样受限,比如题材、时间、舞台方面的限定,还要尽量守着“三一律”。但基于多年采风和体验生活的经历,我对红色题材的把握相对熟稔准确。“半条被子”是习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上讲的,关于瑶寨老人徐解秀的红色经典故事。这个故事说明了“什么是共产党?共产党就是自己有一条被子,也要剪下半条给老百姓的人”。徐解秀在后来50年的漫长岁月里,心心念念等待着当年借宿自己家中,剪下半条被子送给她的红军女战士。做案头工作时,我搜集了很多长征路上女红军的资料,计40多万字,经过梳理、消化后,再进行甄选。

首先,我将红军女战士祝霞设定为女主角,再把她和另外两位女战士马大壮、湘妹子,以及瑶寨百姓秀嫂和天剩(秀嫂的丈夫)、红军战士郑秋收(祝霞的丈夫)等一些角色串联起来,构成这部戏的主要人物关系。

其次,考虑到剧本立于舞台时,舞美、灯光都要“说话”,都要构成戏剧情节。也为避免背景过于单一,我在编剧时,跳出了故事的发生地——湖南郴州汝城县的瑶寨,而以红军长征为背景,紧扣瑶寨里的细节去挖掘。

最后,有故事、有人物、有细节,歌剧才有“戏”。舞台上的人物没有鲜明的性格特征,必然没有看点。这就需要作者在编剧时将“生活真实”升华为“艺术真实”。因此,故事的呈现、剧情的展开、人物的构建、性格的塑造、细节的拿捏,就成为编剧的主要任务。

孙:剧中的秀嫂就是当年瑶寨的徐解秀,另外三位红军女战士也有一一对应的原型吗?

任:这部剧的侧重点不是歌颂长征路上那些决胜千里的将帅人物,而是描写三位无名的红军女战士。这三位女战士都是小人物,她们的身世、性格不尽相同,最后都在长征路上失去了生命,真实情况是她们连姓名也没有留下。

无名不等于不存在,其实她们就是众多红军战士的化身,甚至是我听过、见过的,非常熟悉、真实存在的人。比如我的一位老前辈,他是文艺战士,在河北集市上看到部队经过,就放下杀猪刀,参军干革命去了。我把这个情节安排给马大壮。这不一定是当年借宿瑶寨的女红军的真实情况,但为了把故事呈现得更生动细腻,也为舞美、灯光设计提供“说话”空间,我把它们编织在一起,实现了“从生活到舞台”的艺术性转化。

孙:在歌剧节演出现场,很多观众高呼“半条红军被,温暖全中国”。作为编剧,您给该剧一个怎样的定位?

任:在我心目中,《半条红军被》就是“用朴素的表述弥漫崇高”。我的创作主题就是八个字:“立党之本,不忘初心”。三位女战士临牺牲前,还在相互鼓励对方“不要忘了,我们答应过,革命成功这一天,一定要给房东送一条新棉被”,这就是不忘初心。虽然我们连三位女战士的姓名都无从知道,但只要是红军,无论是谁,都会完成这个夙愿,这就是故事的终点。

孙:您感觉舞台呈现是否达到自己的预期?

任:剧本呈现在舞台上,整个戏剧性氛围的营造,是非常饱满的。当然,就像一首歌词,100个作曲家写出的曲调,将是100种旋律,不可能完全一样。每位观众也会因各自的文学修养、兴趣爱好,对于一部剧产生不尽相同的理解。过几年,我想再慢慢、细细地整理脚本,把现在未实现的想法到都写进去,收在我的剧作选里。

这么多年来,我跑了很多革命根据地,也做过很多红色题材晚会,包括《复兴之路》这样的大型舞蹈史诗。《半条红军被》的剧本是我积累了多年的创作经验,于两年前完成的,因为受到疫情影响,一时搁浅。恰逢建党100周年得以搬上舞台,也算是我的一份献礼。

用歌剧表达时代的灵魂

——朱海谈《道路》《银杏树下》剧本创作

孙嘉艺(以下筒称孙):在您创作的5部歌剧中,有4部是当代题材,《道路》是其中之一。请谈谈您为什么对当代题材情有独钟?

朱海(以下筒称朱):我热衷于当代题材,因为我希望用作品记录时代,主要是记录这个时代的大事件、重要人物,或者有典型意义的人物。我的所有题材都是“命时”之作,不是“命题”之作。《道路》是写建国70周年,《银杏树下》是写建党100年,没有人具体交代我要写什么具体内容,只要求一个时间节点。我就希望通过时间节点来积少成多、集腋成裘,逐渐形成我个人的、关乎当代的歌剧创作进展表。

孙:请您谈谈《道路》的创作构思。

朱:《道路》是中央歌剧院现实主义题材歌剧三部曲(《命运》《道路》《奋斗》)之一,是一部工业题材作品,另外两部分别是农业题材和航空题材。在整个歌剧三部曲的布局中,我希望每一部的变化都能涉及一个最广泛、最有代表性的族群。

工业题材很难写,世界上没有工业题材歌剧。近代只有工业题材的音乐剧和电影,俄罗斯曾经想演一部大型工业题材歌剧,但未完成。

“潍柴集团”主造发动机,属于中国动力系统,是中国制造业的标杆,所以我想写。另外还有两个因素激励着我。

第一,除了老同志,潍柴集团的工人几乎都是大学毕业生,占到80%,其中本科、研究生占70%,有2000人是博士,員工素质非常高。如果不给这些孩子以人类艺术最高样式的回馈,还仅仅是唱一首歌、演一段曲,不足以和他们在文化上的饕餐胃口、技术上的世界壮举对等。

第二,潍柴集团收购了意大利、法国、德国很多著名企业,现在全球员工8万人,有近3万是外国人。当中国企业家去到那些著名企业调研时,工人们在生产车间唱着歌剧选段来迎接,那是他们的艺术,跟我们中国人唱京戏一样。于是我就抱着这样的信念,中国一定要有西方熟悉的艺术给世界讲中国发展,讲“遥远东方”的故事。

《道路》是完全纪实的歌剧写作,在厂里演出时,获得70多次掌声。这样的作品出现在中国歌剧舞台,其实是国家、民族,包括我们的文化人,对现代工业制造的一种高度认可。我个人觉得我们没有制造业的本事大,他们制造了“国富民强”。但是,我们能制造一种记忆,向这个民族最优秀的制造业人表达我们心中的理解和礼赞!

孙:是怎样的动因,促使您创作了《银杏树下》这部红色革命历史题材作品?

朱:我一直心心念念的就是中华的母亲形象。母亲形象很多,大别山有无数的母亲,她们的形象感天动地。当娃娃兵和他们的父母在延安相逢时,那种感人的画面,始终激荡着我要写一个人民和军队,父亲、母亲和孩子的故事。很多人看完本子以后,都被这种情感打动,被大别山的革命精神震撼。

我研究过很多国家的革命史、战争史,“大别山精神”为数不多,很多红军在大别山经历过九死一生,都是人民保护的。现在大别山的地方展览馆里,常常会见到一些借条,都是当年遗存下来的,一借一还之间,可以看到党和人民、军队和人民惺惺相惜的深情厚谊。剧中一位老母亲,身上背着全村的借条,守着一棵银杏树,树下埋着她的5个儿子,都是当年住在她家里的小红军战士。

《银杏树下》能够顺利搬上舞台,也是因为这个时代始终激励着我,经历过的生活一直温暖着我,使我不能不写。我怀着感激,面对、致敬我们的时代,它也是我们民族屹立不倒的最伟大的精神支柱。《银杏树下》描写的就是一种精神支柱,它是我的歌剧作品里唯一一部传统历史题材、红色题材。我的歌剧创作目标是勇敢、不遗余力、不惜代价地追赶时代,偶尔停下来回眸,写了《银杏树下》。

孙:不同的歌剧题材,是否也会限制到创作手法?

朱:我的每一部歌剧,都运用了不同的语言风格,无所谓题材限制手法。

反过来我感觉我的剧本限制了一部分人,他们要通过学习,才能理解作品。我是自觉自愿的文艺工作者,连续16年深入“潍柴动力”了解生活,我写的语言也都来自现实生活,比如《道路》的剧本中写到:“我们的技术超越了欧洲”,很多人不相信,批评我浮夸,当他们去“潍柴动力”参观后,才发现中国制造业技术已然领跑世界。

现实生活的丰富,造成语言的蝶变。语言的蝶变造成口头表达、声音表达、心理表达的几度重合。重合之后必然发生语言的革命,包括字、词、句、篇章的革命。工业行业里面的工业概念、动力概念、车间概念,李白、杜甫何曾见过?马克思不可能来到现代修电脑。我们必须坚定信心,相信当下会有新的语言生发。语言犹如一件衣服,这件衣服裁错了,扣子钉错了,可以再改;但一定要有新语言,没有新语言就无法表达心声。

孙':请谈谈您是如何在《道路》和《银杏树下》这样完全不同的题材中,体现语言风格的魅力?

朱:我写《道路》这样的工业题材,注意工业用语的表达;写《银杏树下》这样的大别山题材,会注意鄂、皖边区的语言习惯。每部歌剧的语言风格都不一样,需要平时积累,我坚决反对文白相间、不深不俗、生搬硬套的写法。《道路》对我来说就是工业诗,基本都是押韵的,但完全押韵难免匠气,先要接地气,说人话,正常说,说明白,遵守中国语言字、词、句、篇章,包括平仄和押韵规则的同时,主要是先说顺了。其次是精简,点到为止,保持工业诗的风格。

另外,我认为编剧语言要在具体情境中达到一种特定美感,比如我对《银杏树下》的语言就力求达到红色题材那种精神旗帜之美;《道路》的语言就要体现痛苦和欢乐交织出的创造之美。每一种语言都是讲好故事的载体,因此语言的落笔都要精益求精。编剧要用百分之百的心血去雕琢文字、琢磨文字,一直到磨不动为止。最重要的一点,要使文字在舞台上与观众产生共鸣,进入无数人的内心,必须讲实话,必须对现实生活有深入体验。

歌剧是西方艺术舶来品,我们必然要加以中国特色的改造。在别人体裁的借用中,注入我们的灵魂,用世界通行的艺术体裁表达一个民族成长的情感志向和目标!

老兵写老兵

——文新国谈歌剧《张富清》剧本创作

孙嘉艺(以下简称孙):您有50多年的军龄,创作《张富清》这样一部红色革命题材作品,是否也出于自己对军人的一片初心?

文新国(以下简称文):是的,《张富清》的创作理念就是“初心”,把人民子弟兵那种“一切为人民”的神圣使命,作为主线贯穿始终。

另外,创作理念要用艺术形象来表达,而不是贴标签、喊口号。所有的作家都应先被生活感动,被人物感动,然后呕心沥血写作,《张富清》的创作就是遵循了这个规律。

孙:您曾创作过广播剧、电视剧、舞剧、戏曲、

音乐剧等众多剧本,歌剧《张富清》的创作给您带来怎样一种体验?

文:歌剧编剧不容易。我创作过32部舞台剧,其中有7部是歌剧。7部歌剧发表了4部,只上演了1部,就是《张富清》。郑小瑛2008年在北京歌剧研讨會上提出:“我们要当歌剧的敢死队员。"我当场就表态:“我是军人,率先要当敢死队员。”于是,我写的歌剧剧本“死”了6次,第7次才呈现在舞台上。当歌剧编剧,一定要有锲而不舍的精神。

孙:我后来得知该剧未经任何委约,属于自发创作。请您谈谈具体的创作过程。

文:2019年5月,我在武汉撰写关于神农架的环保内容歌剧,看到报纸登载了张富清的事迹,对他的“深藏功名”深深打动。反思自己,得了几次“三等功”,恨不得拿着奖章到处给人看。而这位战功赫赫的老军人,却封存功绩70多年。我的心灵受到巨大的震撼!即刻奔赴恩施采访,收集第一手资料。虽然当时我刚做过冠心病大手术,换了二尖瓣,却也顾不上医嘱,日夜加班,一周时间内写成初稿。但是,任何作家都不能太侥幸,你在第一稿能想到的,别人都会想到。于是我请武汉的朋友,包括作曲、导演、电视台的记者在内,小范围的听读。大家虽然很感动,但意见也不少,主要问题是战争写得太多。原本我按张富清打第一仗、第二仗、第三仗的顺序,写了三场战争戏。当时我很激动,他负伤头皮都掀开了,竟不知道自己中弹。可别人感觉前半部分打仗那么热闹,后半部分进入和平年代又很平静,龙头蛇尾。尤其让我感动的是,音乐剧和歌剧专家沈承宙老师逐字逐句地提意见,写了满满三页纸。

将这些意见汇集后,我又用一周时间,在武汉改出全新的第二稿。然后自然投稿,很快便得到了中国歌剧舞剧院的录用。紧接着,我又到张富清的家乡陕西洋县去寻根,亲身感受到了他骨子里的那种“质朴”。1979年,我曾到过自卫反击战的前线,熟悉战场的状况。于是我翻山越岭,找到了张富清当年在蒲城县打仗的战场。从他参军到立功,对这个人物了然于胸后,我才去北京连续改完后几稿。

虽然张富清的事迹非常感人,但这部剧的成功,应该归功于中国歌剧舞剧院。当时剧院要求剧本达到国家级标准,不改好决不投排。这个题材用歌剧呈现有一定难度,从2019年6月至今,大小座谈会开了20多场,有200多人次提出意见和建议,这些意见和建议都使我受益匪浅。通过精心打磨,《张富清》前后改了10稿,终于得到了观众的认可。可见,打磨剧本的前提必须要大家帮助,众人拾柴火焰高。

另外,歌剧作为综合艺术,要求编剧具备多种技能,首先要熟知音乐。

孙:那么音乐在您的剧本中起到怎样的作用,您如何看待歌剧的戏剧性?

文:现在常听到“开放式”“锁闭式”等各种关于剧本的创作手法,这些其实都是形式,歌剧的显著特征是运用音乐思维来组织戏剧性。对歌剧的戏剧性,也不能误解。我认为戏剧性并不是单纯的矛盾冲突,更多的是用音乐来体现。这就需要剧本具备音乐元素,比如节奏感、语汇和情绪的跌宕起伏,也就是剧本要给予音乐建立和拓展的空间。

我出生于湖北荆州的梨园世家,从小登台演戏,熟悉舞台。荆州的风俗民情与张富清所在的恩施极为相似,我对那里的各类民歌也能信手拈来,这就为组织音乐的戏剧性提供了坚实基础。另外,我还专门到他的老家洋县采集了两曲陕南民歌调,为张富清的妻子写了女高音唱段《葵花花》,为张富清的母亲写了女中音唱段《五更响》。

张富清心中最大的痛点就是他的烈士情结,他常常一边流泪一边说,“他们有几多不在了,都不在了”,这个情景是高潮戏。之所以能形成高潮,关键在于“蓄势”。我用5场戏做铺垫,第六场才兜底,产生情感爆发点。

孙:《张富清》仅作为音乐会版歌剧首演,就获得各方高度赞誉,这是否也坚定了您对歌剧创作的信心?

文:音乐会版歌剧还不能算完全的歌剧样式,它的结构是块状的,省掉了很多起承转合。《张富清》受到赞誉,是依靠“三驾马车”的合力作用,只有编剧、作曲、导演默契配合,才能产生优秀作品。通过《张富清》的创作,使我在歌剧的结构、人物、语言诸方面收获了许多经验和教训,争取以后能为人民创作出更好的作品。

用心用情讲好中国故事

——游之谈歌剧《红流澎湃》剧本创作

孙嘉艺(以下简称孙):看完《红流澎湃》,内心真如洪流澎湃般,温暖而激荡,该剧既是人物剧、又是事件剧、更是历史剧。您怎样把握这种具有兼容性的红色题材作品?

游之(以下简称游):我的红色情结源于父亲,他是老革命,受家庭影响,我内心很早就埋下红色种子,因此创作红色题材作品,于我是义不容辞,并饱含深情的。

这部剧根据彭湃生平事迹创作,因为聚焦于彭湃在海陆丰开展农民运动这段经历,所以尽管是人物剧,如果只以彭湃的名字命名,难免以偏概全,不具说服力。彭湃在海陆丰开展的农民革命运动,从五人农会发展到十几万人,仿佛涓涓溪流汇聚成江河湖海,革命的洪流汹涌澎湃势不可挡,于是我将剧名定为“红流澎湃”。“红”喻指中国革命,“澎湃”与“彭湃”的姓名同音,这四字组合包含了该剧所要表达的所有内容和含义。

阅读、研究彭湃的史料,可以感到他在短暂的生命历程中,为革命事业做出了众多重大贡献,如果面面俱到,极易写成个人简历剧。于是我抓住“彭湃辞官”“与农民交朋友”“号召十几万农民加入农会”“焚烧自家田契还地于民”“组织农民开展减租减息斗争”“组建农民革命武装”几个主要事情,集中体现彭湃的革命精神。同时重点塑造他与爷爷、母亲、妻子之间的情感。

孙:请您具体谈谈主要角色与音乐形象的关系。

游:角色性格和音乐形象是歌剧的重要内容。

剧本创作尤其要以人为本,这里的“人”不是单一的个体,包含角色、情感、观众三个维度。彭湃的兄弟、妻侄都为革命牺牲了,长辈中只有母亲活到新中国成立后,毛主席为她专门题词“革命母亲”。因此我在该剧的开头和结尾设计了母亲的唱段“孤灯伴黎明,又是一日晨”,以倒叙手法和前后呼应的方式,体现母子情深。

剧本创作不能脱离音乐。我写每一段歌词,都要反复朗读,感受文字的节奏。比如第一场开始是热闹的拜寿情景,包括爷爷的唱词在内,都要短促而富有节奏感;当爷爷为彭湃辞官而哀叹时,音乐速度渐慢,紧随其后的素屏唱段“适才喧闹的庭院,瞬间就声息消散”,再次加强现场的凝重情绪,又与彭湃后面深入田间地头,开展农民运动的愉快基调形成鲜明对比。

剧本创作要考虑人物在音乐中的作用。比如为斗志昂扬的彭湃设计意味悠长的抒情唱段,一是便于音乐的起承转合,二是表明他要追随共产主义的决心;素屏的唱段主要起情感旋律拉伸的作用,用她的柔软反衬彭湃的刚强,使人物更丰满。

我并不刻意把宣叙调、咏叹调的写法分开,宣叙调也不写大白话,即使它不抒情,语感上也要有节奏。

孙:该剧的一个显著特点就是在顺畅中引人入胜,那么您是如何在顺畅中代入戏剧性情节的?

游:歌剧的戏剧性,主要通过事件间的勾连来实现。

彭湃的史料里,有众多具体事件。我在写作时,主要考虑如何借助戏剧转折,实现重要事件的自然勾连,避免剧情乏味。比如,运用“爷爷离世”与“台风到来”的勾连,引出彭湃带领百姓抗灾的重要情境。丧事和台风的“晦暗、压抑”与抗灾场面的“紧张、激越”,能使观众感受到强烈的视觉、听觉和心理的冲击,剧情也逐渐走向高潮。

另外,无论体现戏剧性,还是突出抒情性,创作一定要发自内心,避免说教、脸谱化、假大空。比如全剧最后的咏叹调,“在我的心中有一条巨龙深藏,背负千年封建压迫”和“万岁!共产党!”这两个核心乐句,都具有点题作用,其中的中华民族是“龙的传人”这一意向,与“中国共产党万岁”这一心声都有据可循。彭湃因为搞农运让海陆丰的形势翻天覆地,反动地主阶级就给他起了“彭天龙”的绰号。临刑前,他曾经用一块砖灰,在监狱墙上画了一条龙,从容地说:“今天我彭天龙要上天了”!他這个动作给我极大震动,这就是“大义凛然”“视死如归”,我一直想在创作中把它表现出来。最后我决定将“彭天龙”的绰号引申为中华民族是“龙的传人”这一深刻意向,体现彭湃始终将中华民族的解放作为己任,义无反顾,勇往直前的可贵精神。“万岁共产党”也不是为了喊口号,彭湃等四位烈士牺牲于龙华监狱刑场,很多人并不知道,在中国革命史上,就义前率先喊出“中国共产党万岁”的革命志士,正是他们。

我希望以此告慰为中华民族解放事业献出生命的彭湃烈士和所有革命先烈们!

孙:最后请谈谈舞台呈现是否符合您在编剧之初的设想。

游:目前的舞台呈现基本实现了我在剧本中的最初设想。

歌剧作为综合程度极高的艺术形式,剧本固然重要,但最终的呈现是编剧、作曲、导演、指挥、演员、灯光、舞美等众人齐心合力的结果。不存在以谁为中心,更不存在谁是权威。如果把作品比作一个“孩子”,那么大家就是这个孩子共同的“母亲”,只有每个人都把最好的营养给予它,它才有可能健康,并富有生命力。

工作性质为我带来较多看戏机会,每当我给别人建议时,常会扪心叩问:假如编剧是我,作品又会怎样?我感觉,一个创作者只要用心、用情认真对待自己的作品,不浮躁、不敷衍、更不浮夸,这样的创作,即使不一定成为经典,也依然是有价值的。

作为创作者,要有勇气做前进路上的一粒沙,因为聚沙成塔,不断积累经验和教训,最终必定走向成功。“讲好中国故事”是我创作的方向,“高峰作品”将是我不懈追求的宏伟目标。