王金昌:在收藏的偶然里厘清历史的必然

一未

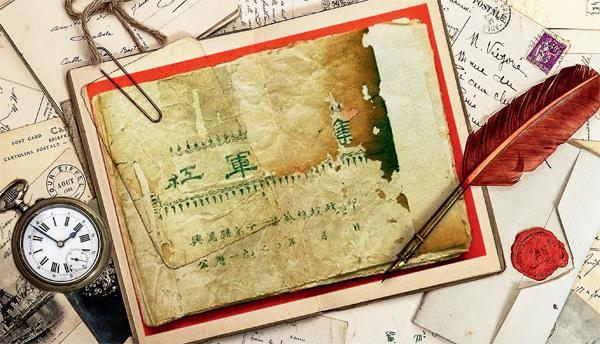

《红军歌曲集》

有个人,四十年如一日,利用工作之余拾捡着散落民间的“红色记忆”,收藏革命文物2000余件。

他曾把300多件建党前后至“七·七”事变之前的文物,汇编成一册《红色典藏》出版。这批藏品,包括中国共产党早期报刊、原版书籍、历史照片、文件资料,包括当年使用过的徽章、邮件、粮票、钱币,包括红军家书,藏着若干年前普通人的生活和命运,也藏着风云变幻之中历史选择的“秘密”。

这些文物的发掘者,是红色收藏家、作家王金昌。

藏品是鲜活的历史点滴

常常,人走得太远,容易忘记为什么出发。

王金昌的“红色典藏”,一次次把人带回到中国共产党的起点,用鲜活的点滴厘清历史的选择,回答“中国共产党为什么能”,初心启示未来。

他收藏了一件1933年用草纸写的《卖女状》,一位老人被逼无奈要卖掉十几岁的女儿给人做妻子。王金昌说,看到这个你就会理解,为什么会有穷人揭竿起义闹革命,当红军,为什么很多年轻女性会参加革命。

他收藏了“剿长征红军”国民党高级将领吴奇伟的日记。当他询问百姓为什么不喜欢国军,而喜欢红军时,得到的答案:“红军到时,只打土豪,国军到时,强买粮食,强取农具,乱砍树木、竹林,颇惹人怨。” 百姓声音是:“我们宁愿红军来!”王金昌说,这也从一个方面说明,中国共产党为什么胜利,国民党为什么失败。

他收藏了1930年的《红军歌曲集》。这一目前仅存的中华苏维埃政府印发的最早歌曲集中,真实记录了劳苦大众舍小家顾大家的现实和缘由。《红军行军歌》唱道:“等到革命胜利后,再来同妹行长情。”

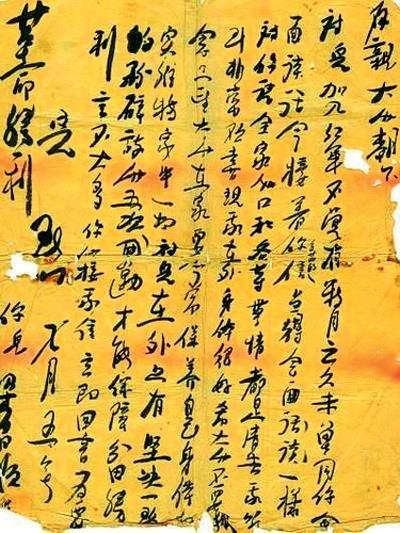

他收藏了红军家书。入伍数月的红军战士梁昌顺在给母亲的信中写道: 儿在外只有坚决一致的粉碎敌人(第)五次‘围剿,才能保障分田胜利。” 经查苏区烈士名录,梁昌顺在第五次反“围剿”中英勇牺牲。

他收藏了苏区编撰的《村农儿童读本》,“第三十四课”描绘了当年百姓对中国共产党执政的期待:“革命成功真是好,没有土匪和强盗;家家吃饱饭,个个穿皮袄;柴米十分多,酒肉格外巧;各尽各的能力,各收各的需要;天堂过生活,享福直到老。”

故纸堆里打捞历史选择

王金昌是改革开放后最早逛文物市场的中国人之一。“当时没有拍卖,价位也不高,偶尔也能收到一些今天看来价值不菲的东西。”

九十年代初,对中国革命史有着浓厚兴趣和情结的王金昌,在北京华威桥下的小摊前,无意中看到一个用纸绳装订,蜡纸刻印的小册子,上边写着——“抗日游击队纪律条令草案”,5000余字共14页的草案,是八路军129师拟定的。摩挲着历经久远、纸页已发黄的小册子,王金昌“仿佛灵魂与历史之手相握”。抗日战争时期,八路军129师在刘伯承、邓小平的率领下,临危受命,东渡黄河,挺进太行,运筹河北涉县赤岸村,浴血千里太行山,打响了抗日战争中长生口、神头岭、响堂铺和解放战争中上党、平汉等著名战斗、战役。

这一小册子,王金昌花几十元钱买下了,后于抗日战争胜利50周年之际,无偿捐献给中国人民军事博物馆。军博称,它对于研究共产党军队建设和抗日战争时期党的建设有重要史料价值。自己偶然所得,居然能成为专业博物馆青睐的捐赠,这让初涉收藏的王金昌兴奋,也让他进一步确定了自己收藏的方向——从最初热衷的更具升值空间的陶瓷器和古字画收藏,转向了革命文物。

王金昌收藏的“重中之重”,是“资料收藏”,譬如大量的中华苏维埃、中国工农红军时期的苏区文件,早期党报、党刊,有红军家信,有军政的信函和大量的路条等。“如果从收藏研究角度看,文字资料性文物信息量更大更直接更准确。”他的资料收藏,很多源于被清理的成堆废纸,其中有20世纪90年代博物馆、图书馆建设翻新时清理废弃的大量书稿和文件材料,也有政府机关处理的文献。

他收藏了有毛岸英手迹信件的影印件。这封信是毛岸英写给杨开慧姨妈之子向三立的,信里所谈是一件家务,毛岸英的舅舅“希望在长沙有厅长方面位置”。信中毛岸英写道:“反动派常骂共产党没有人情,不讲人情,而如果他们所指的是这种帮助亲戚朋友同乡同事做官发财的话,那么我们共产党正是没有这种‘人情,不讲这种‘人情。共产党有的是另一种‘人情,那便是对人民的无限热爱,对劳苦大众的无限热爱,其中也包括自己的父母子女亲戚在内……但如果这种特别感情超出了私人范围并与人民利益相抵触,共产党是坚决站在后者方面的,即使‘大义灭親亦在所不惜。”

除却一些大人物相关的物件,王金昌收藏了历史浪潮中,许多名不见经传“小人物”的命运。2006年10月,在北京报国寺文化市场,王金昌买下了20本手写日记,从1938年到1943年,共约150万字。日记是辅仁大学国文系1938级学生董毅所写,记录了1937年日本发动侵华战争给北平百姓带来的生命威胁和造成的生活困苦。这一藏品,由王金昌整理,2009年人民出版社出版,名为《北平日记》五卷本。

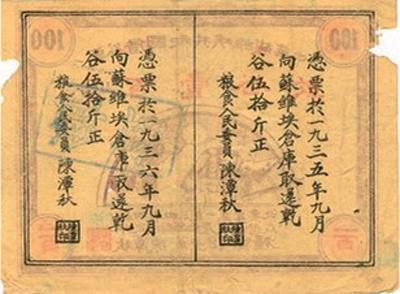

《借谷证》“1931年11月,中华苏维埃共和国临时中央政府在瑞金成立,毛泽东当选为临时中央政府主席。1933年3月1日,临时中央为了解决红军的粮食供给问题,毛泽东亲自发布了第20号训令,决定在中央苏区向群众进行借谷,以供应日益扩大的红军军需。并于1933年和1934年先后三次发行借谷证和借谷收据,三次共向群众借谷100余万担。有的未来得及偿还,1934年10月,中央红军主力离开中央革命根据地开始长征。”

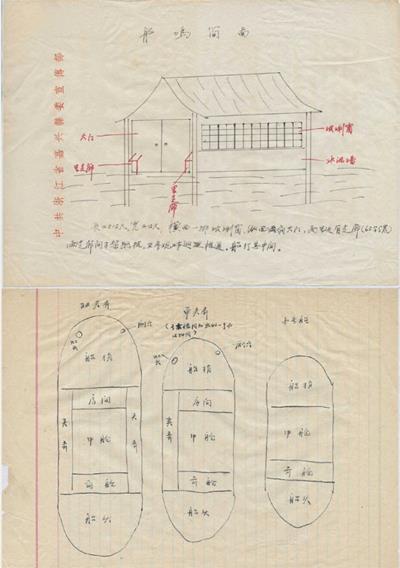

中国共产党一大召开红船形制图(回忆记录)

2007年,在北京东郊一间农村的平房里,王金昌買下了80余本手写日记,从1948年到1999年,无一日中断。后经了解,日记作者是语言学专家、中国社会科学院民族研究所研究员喻世长。其中1948年至1950年的日记,由王金昌整理,东方出版社出版,名为《建国日记》。这位昔日的青年学者,对北平和平解放、新中国成立大典、长安街游行、知识分子改造的记录,是真正的平民视角。

“历史往往是抽取社会生活中的大事,而忽略了决定和影响历史本质的丰富的生活细节。”王金昌就是这样,锲而不舍,在收藏的偶然之中,打捞着历史选择的必然。

他的藏品中,有一枚中华苏维埃时期铁制的锈迹斑斑的中国共产党党徽,诉说着当年中国共产党人信仰的坚定——这样的党徽,便于装在口袋携带,行军作战等,在艰苦的环境下可以对举起的党徽进行入党宣誓;多封红军与村乡苏维埃政府往来函电末尾“致以赤礼”(赤色的敬礼),复活了早年中国共产党人的革命激情。

王金昌说,作为收藏者,自己最大的欣慰就是借由这些年代的残片,人们能回到历史的现场,更真切地理解这个国家的过往。

“垃圾”与“国宝”:北京古玩收藏见证

王金昌与“红色典藏”的缘分,是一连串偶然促成的。

在一册出版的《潘家园》的散文集里,王金昌回忆道:

“20世纪80年代中,我喜欢上了古玩。

“那时,我在香港工作,深受香港古玩拍卖市场的影响,我也试着在市场上买些瓷器、字画,但心中没底。”

因为外派的他,还记得“一位刚移民到香港不久的所谓香港人”,专门在香港油麻地跳蚤市场买欧洲制造的旧机器零件,如齿轮、轴承什么的。他看到王金昌手里拿着青花瓷盘,挑衅道“来这儿尽捡大陆的碗碟破烂,我们香港人,是捡人家发达国家的先进设备”。这番话,对王金昌的自尊心刺激很大。“我当场反驳说,先生,你捡的才是外国的垃圾,而我这是国宝!”

在香港拍卖行,动辄卖到数十万元的内地古董,让王金昌意识到古董的经济价值、文物价值和历史价值。当时中国香港的拍卖行老板告诉他,“中国旮旮旯旯到处都藏有宝贝,只要你懂,你有眼力,你有这个文物收藏意识,你用心去找……”

1988年初春的一个早晨,王金昌对北京收藏的见证,从加入逛后海地摊早市的行列开始。那会儿,他只要在北京,几乎每个周末都到后海逛地摊,几乎每次都有收获。

20世纪90年代,在后海逛地摊的人群里,王金昌发现了主编过《中国陶瓷史》的古陶瓷专家、故宫博物院顾问冯先铭先生。这可给“垃圾堆捡破烂”的收藏爱好者们“正了名”。“那是在给国家发现宝贝,我们是怕外国人捡走我们的国宝啊。”

社会对一个公众不熟悉的产业形成认知,过程常常是缓慢的。据王金昌回忆,当时由于还没开禁古玩交易,工商、文物部门,甚至公安局出动,时不时去轰。不知多少次,只要有人喊“有人来了!”卖主和买主提起货就跑,也打碎了一些好东西。

王金昌在香港工作的时间里,看到苏富比、嘉士德一年两季在香港拍卖中国瓷器,痛心疾首。于是,王金昌1993年或更早些时候酝酿写了一篇《既要堵也要疏》的文章,1994年初发表在《光明日报》上,呼吁堵住古董流往海外的渠道,支持文物在国内流通,呼吁成立拍卖行,扶持地摊交易。这篇国内最早公开呼吁内地文物保护产业化的报章文字,在当年遭到了非议。有一位相关部门领导曾找到《光明日报》,质问:“祖宗也能拍卖?!”

据王金昌透露,创办嘉德拍卖的陈东升,在酝酿成立嘉德拍卖公司时,还曾多次与他切磋拍卖这回事儿。

十年之后,王金昌写了《嘉德十年见证文物市场》,岁月对当年的争议给出了答案。

据王金昌回忆,北京古玩市场的起步并不在潘家园,而是在福长街。如今,北京古玩市场经过多年“流浪”,最终定格在了潘家园。“潘家园”由一条北京普通街道变成为闻名中外的古玩市场的标志。

在潘家园,王金昌和“破烂王”交朋友,和文物学者逛市场,去潘家园走走也已成为他生活方式的一部分。他记得朋友老牛的一段话:“对文物认识得越深刻,对中国的历史文化就了解得越深刻。人民用双手将历史真实地创造了出来,人民用双手也表达了自己的情感和意愿。”

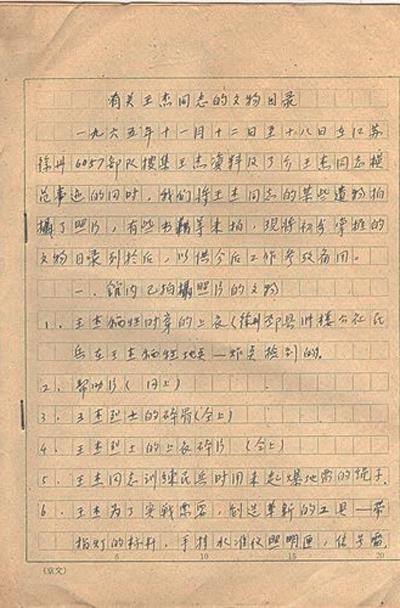

左图:王杰同志牺牲四十年了。一个民族不能没有自己的英雄,一代人不能没有自己的榜样。上世纪五六十年代出生的人,很少有人不知道“一不怕苦,二不怕死”英雄王杰的名字,王杰和雷锋一样是和平年代的英雄典型。1965年7月14日,王杰同志在江苏省邳县张楼公社帮助民兵训练时,在炸药包发生意外爆炸的紧急时刻,为掩护在场的12名民兵和武装部干部,奋不顾身,毅然扑到炸药包上,英勇牺牲。王杰(1942—1965),山东省金乡县人。1961年应征入伍,1962年加入中国共产主义青年团。曾任某部工兵一连班长,荣立两次三等功,被上级授予“模范共青团员”称号。

右图: 《义勇军进行曲》封面照片