鄂尔多斯盆地南缘红河油田长8致密油藏非均质性表征方法

夏东领,伍 岳,夏冬冬,郭秀娟,邹 敏

(中国石化 石油勘探开发研究院,北京 102206)

开发实践表明,鄂尔多斯盆地南缘(以下简称鄂南)红河油田长8致密油藏油井产能差异极大,“甜点”小而分散,地质条件异常复杂。鄂南构造带断裂发育,活动性强,与常规意义上的源储相邻、高压充注的典型致密油成藏模式不同,多尺度断缝在鄂南致密油成藏富集过程中起了关键作用[1-3]。此外,与盆地腹部相比,鄂南烃源岩品质较差,有机质丰度和成熟度低,含油饱和度整体较低,但存在局部高含油区,含油分布受储层质量、裂缝发育程度等因素控制。总体来说,鄂南致密油藏具有“储层质量、裂缝、含油性”三大强非均质性特征,三大强非均质性的叠加使得油水分布复杂,开发目标区预测难度大。目前鄂南红河油田多数开发井快速递减进入低产期,下一步增产调整方向不明确,同时产建新区不落实,亟需攻关三大强非均质性表征与评价技术,提高油藏描述精度,深化富集高产规律认识。

1 区域地质背景

鄂尔多斯盆地是一个大型的克拉通盆地,内部划分为6个一级构造单元,其中伊陕斜坡作为盆地主体是一个倾角约1°的宽缓单斜,构造较为简单。红河油田毗邻西峰亿吨级大油田,位于鄂尔多斯盆地天环向斜南部,东邻伊陕斜坡,南邻渭北隆起,西部为西缘逆冲带。红河油田主力开发层为上三叠统延长组长8油层组,上覆长7既是主力烃源岩,也是主要的盖层,形成典型的“上生下储”组合。长8油层组自上而下包括长81和长82两个亚油层组。长82亚油层组储层相对欠发育,长81亚油层组发育3个次级沉积旋回,自上而下为长811、长812和长813三个小层,长811普遍发育一套5~8 m的泥岩,长812是长8油层组的主力油层。前人研究表明,长812砂体主要为辫状河三角洲分流河道沉积,主要由细砂岩、粉砂岩组成[4-5];砂岩物性较差,孔隙度平均仅为8.2%,渗透率平均为0.21×10-3μm2,属于典型的致密油储层。

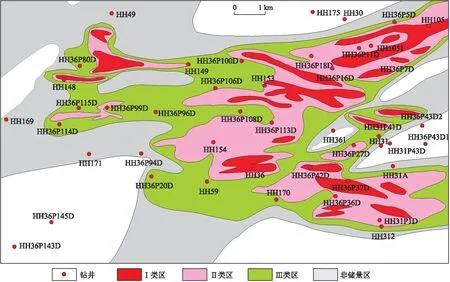

本文选取了开发井数多、储量丰度高、产量占比大的红河36井区为研究实例,该井区资料丰富程度高,油藏非均质性强,具有典型性和代表性。红河36井区位于红河油田南部,总体构造格局东高西低,内部被NW向大断裂和NEE向小断裂分割,形成东西分区、南北成块的特征,发育多个低幅度鼻状构造(图1)。该井区2012年采用水平井多段压裂建产,井区投产63口井,峰值日产油347 t,目前日产油36 t;但油井间产能差异极大,由动态产能反映出的地质条件异常复杂,非均质性极强,总体呈现油井利用率低、单井产能低、采出程度低、综合含水高的“三低一高”特点。

图1 鄂尔多斯盆地南缘红河油田红河36井区构造特征

2 储层质量非均质性表征

2.1 储层质量分级标准

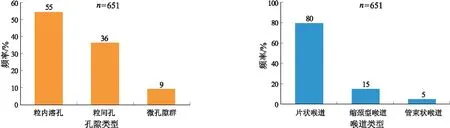

在近几年致密砂岩研究过程中,普遍认为微观孔隙结构是导致致密砂岩基质储层质量差异的根本原因[6-8]。通过15口井651块普通薄片及铸体薄片数据分析,红河36区块长8油层基质储层孔隙类型以粒间孔、粒内溶孔、微孔隙群为主,喉道以片状喉道为主(图2)。研究井区共发育7种孔隙组合类型,不同孔隙结构具有不同的孔渗关系,相近孔隙度的样品渗透率却相差较大,导致储层质量差异性较大且难以评价优劣。本次综合考虑储集能力与渗流能力2个方面,将具有相似孔渗关系的孔隙结构进行组合,优选能够表征基质储层质量储集能力和渗流能力的参数,将不同孔隙结构对应的参数截断值作为分级界限,建立了致密砂岩基质储层质量分级标准,将红河油田长8基质储层分为4类(图3,表1)。

图2 鄂尔多斯盆地南缘红河油田红河36井区孔隙类型和喉道相对占比

图3 鄂尔多斯盆地南缘红河油田上三叠统延长组长8致密砂岩不同孔隙结构孔隙度—渗透率关系

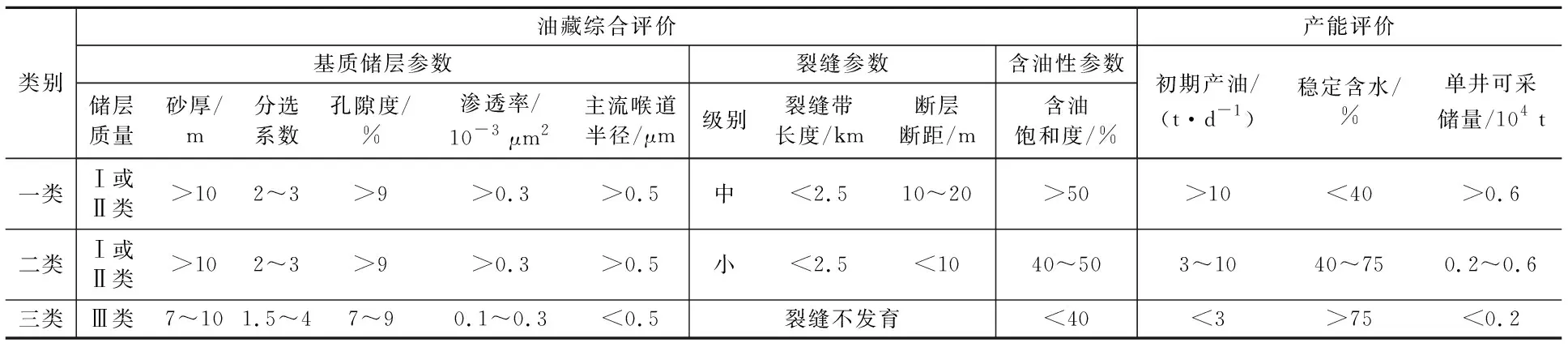

表1 鄂尔多斯盆地南缘红河油田长8致密砂岩基质储层质量分级标准

2.2 沉积—成岩联合约束的储层质量表征

常规砂岩储层质量预测往往采用井震结合预测方法或单因素地质规律预测方法[9-10],但鄂尔多斯盆地受黄土塬影响,地震品质差、分辨率低,地震资料难以识别砂岩及内部非均质性,常规方法在本区难以适用。

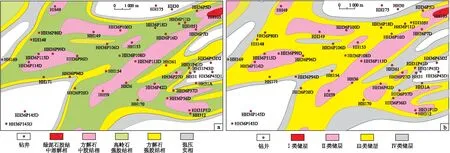

通过岩心化验数据分析,致密砂岩储层质量受控于沉积和成岩双重作用,红河36井区发育中—细砂岩、细砂岩、粉砂岩3种岩石类型,不同的岩石类型经过不同的成岩演化序列,形成了绿泥石胶结中溶解相、高岭石强胶结相、方解石中胶结相、方解石强胶结相、强压实相5种成岩相类型(图4a),不同成岩相类型具有对应的微观孔隙结构类型,最终导致了储层质量的差异。本次在储层质量分级基础上,提出“沉积约束成岩、成岩相约束储层质量”的新思路,以成岩相为桥梁,建立了微观孔隙结构与宏观储层质量的对应关系,实现了“微观”与“宏观”的有效融合,预测单期河道内部储层非均质性特征[11-15]。

总体看来,红河36区块长8油层整体以Ⅱ类和Ⅲ类储层为主,Ⅰ类储层分布范围有限,主要呈透镜状分布在东北部红河105井区附近;Ⅱ类储层主要呈长条状发育在河道主体内部;Ⅲ类储层发育范围最广;Ⅳ类储层主要发育在主河道侧翼和规模较小的分支河道中(图4b)。

图4 鄂尔多斯盆地南缘红河油田红河36井区长8致密油藏成岩相及储层质量分类表征结果

3 多尺度裂缝非均质性表征

3.1 多尺度裂缝分级方案

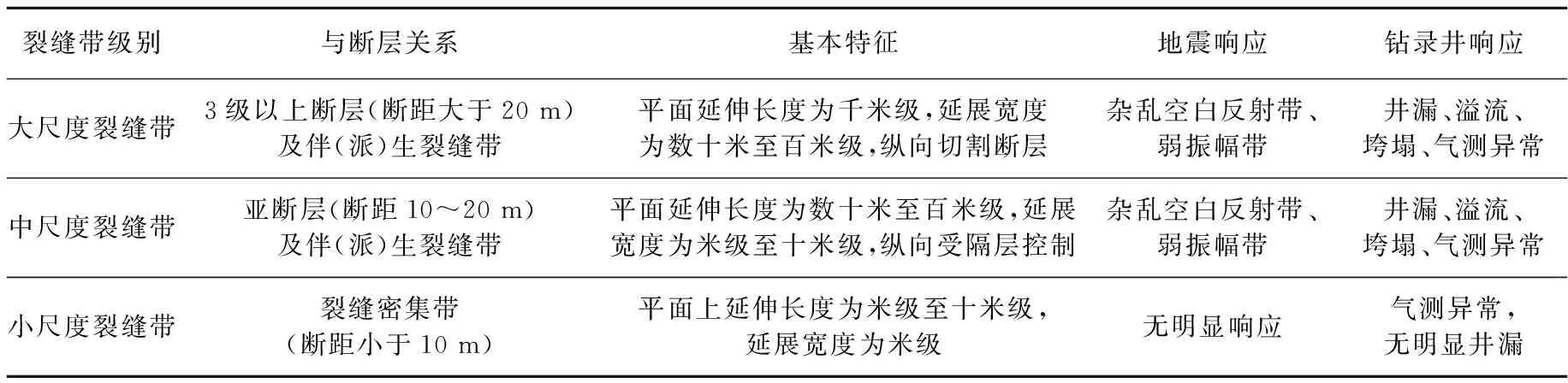

多尺度裂缝发育是鄂南致密油区别于长庆油田致密油的最大特征之一。统计研究井区36口水平井单井裂缝强度与累产液量、可采储量关系,显示两者具有较好的正相关性(图5),表明裂缝对鄂南油井产能起到非常关键的控制作用。通过对裂缝特征及受控因素的分析,认为裂缝主要受控于断层[16-18]。在对断层大小进行分类基础上,根据断层控制裂缝带发育规模、钻测录井及地震响应差异,将裂缝带划分了3级(表2)。

图5 鄂尔多斯盆地南缘红河油田红河36井区单井裂缝强度与累产液(a)和预测可采储量(b)关系

表2 鄂尔多斯盆地南缘红河油田长8致密储层多尺度裂缝分级方案

3.2 分级裂缝定量表征及预测

3.2.1 分级裂缝带地质统计

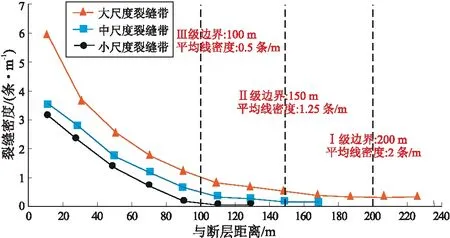

根据上述断层—裂缝带分级标准及不同级别断层附近井上裂缝信息的分布情况,选择研究井区具有水平井穿过的断层并对其井上裂缝密度与断层距离进行统计,结果表明,裂缝密度与其到断层的距离相关明显,可以按照断层规模划分为3类,得到断层附近裂缝概率分布的数学模型(图6)。根据所建的裂缝分布模型,定量评价研究区断层附近裂缝分布。通过区内3类断层对其附近裂缝控制距离的统计表明,大尺度裂缝带范围(单侧)为200 m左右,中尺度裂缝带范围为150 m左右,小尺度裂缝带分布范围小于100 m。

图6 鄂尔多斯盆地南缘红河油田长8致密储层 裂缝密度与距离断层距离函数模型

3.2.2 分级裂缝带井震预测

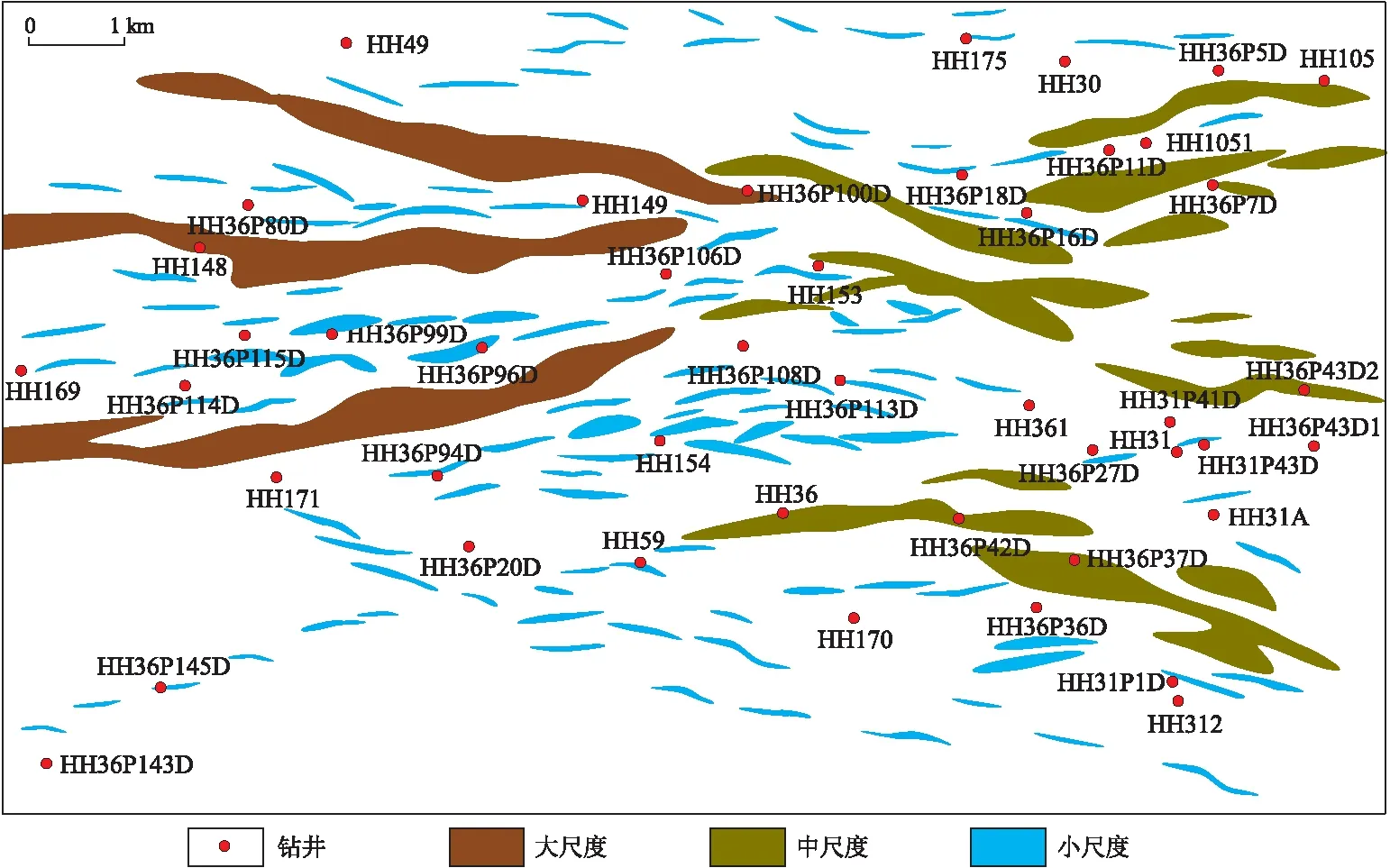

通过测井裂缝解释标定地震响应,裂缝带主要为弱振幅、杂乱或空白反射,主要表现为地震能量的异常带[19-22]。基于裂缝带地震响应特征,优选相干、倾角及曲率等地层不连续性检测属性预测大—中尺度裂缝带分布。在裂缝带地质函数模型约束下,确定裂缝带边界地震属性门槛值,定量刻画大—中尺度裂缝带分布。小尺度裂缝带与大—中尺度裂缝带具有力学成因上的联系,通常是伴生次级亚断层形成的裂缝带。一方面,在大—中尺度裂缝带约束下,采用蚂蚁体追踪技术预测小尺度裂缝带;另一方面,对于地震上无明显响应的小尺度网状缝密集区,通过追踪与对比邻井间测井裂缝段,定性—半定量刻画裂缝带。裂缝带呈雁列式排列,长度小于500 m,宽度小于100 m(图7)。

图7 鄂尔多斯盆地南缘红河油田红河36井区长8致密油藏多尺度裂缝带表征结果

3.2.3 多尺度裂缝融合表征及分布规律

在裂缝带分级表征基础上,考虑不同尺度裂缝带耦合配置关系,建立多尺度裂缝融合分布模式,表征裂缝强非均质性,实现从米级到千米级裂缝带的定量刻画。红河36井区共发育4组近EW向裂缝带,3组NW向裂缝带,小尺度裂缝带受控于大—中尺度裂缝带,主要发育于大—中尺度裂缝带的转折区、交会区及延展区(图7)。

4 含油非均质性表征

4.1 含油性主控地质因素

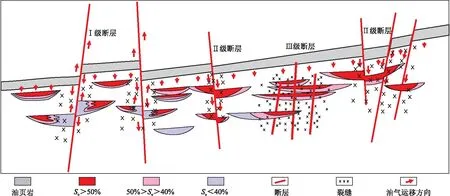

综合63口水平井的钻测录、动态资料,分别从裂缝、基质储层、构造、保存条件4个方面,基于大量统计数据,采用水平井段精细对比分析、线性回归等方法,开展储集体含油性主控因素分析;明确了裂缝和储层质量是影响含油性的2个最关键因素。本区处于盆地边缘,烃源岩厚度薄且质量差,在油气充注期充注压差有限,整体充注不足,存在断缝输导成藏和源储接触成藏2种油气成藏类型,建立了长8致密油藏含油性差异成因模式[23-25](图8)。断裂作为油气运移优势通道,形成的裂缝带附近基质优先充注,形成主要油气富集区,后期受构造活动影响,规模较大的边界断层局部保存条件不利,导致油气不同程度的散失,而保存条件较好的中尺度断裂形成的裂缝带成为最重要的富集区,含油饱和度一般大于50%。对于裂缝带以外的基质区,储层含油性主要受储层物性的影响,在致密油充注聚集过程中,质量较好的储层段更易充注,优质储层区含油饱和度介于40%~50%之间,形成比富油裂缝带略差的次油气富集区[26-28]。

图8 鄂尔多斯盆地南缘红河油田长8致密油藏含油性差异成因模式

4.2 含油饱和度平面分布

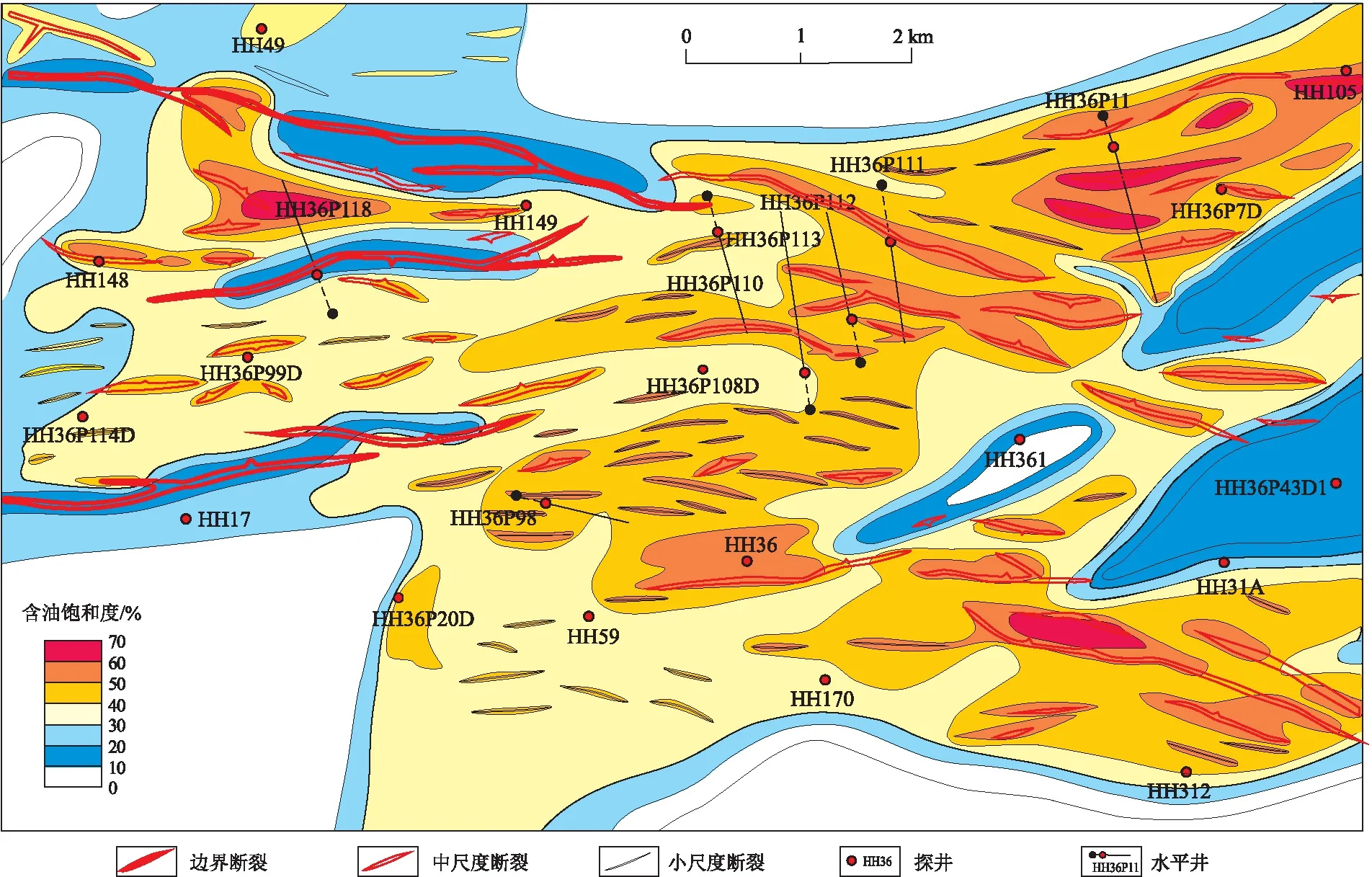

基于岩心测试、测井解释和含油性差异成因模式,结合红河36井区50口探井和导眼井、63口水平井测井解释含油饱和度成果,采用“井点数据控制、富集模式约束”的方法,精细刻画了该区含油饱和度分布(图9)。鄂南致密油含油饱和度区并非像常规砂岩油藏一样连片状分布,有明确的油水界面,而是呈现“普遍含油,高饱和度区在裂缝带内呈条带状分布、裂缝带外沿优质储层呈片状分布”的特征。

图9 鄂尔多斯盆地南缘红河油田红河36井区长8致密油藏含油饱和度平面预测

5 致密油藏非均质性综合评价

在“储层质量、裂缝、含油性”三大非均质性评价基础上,结合高产富集规律、产能主控因素等,开展致密油藏非均质性综合评价,将研究井区油藏分为3类:一类区最为有利,中尺度裂缝带与Ⅰ类或Ⅱ类储层质量叠合区,含油饱和度大于50%,评价初期产能在10 t/d以上,属于目前经济技术可采储量区;二类区为较有利区,小尺度裂缝带与Ⅰ类或Ⅱ类储层质量叠合区,含油饱和度介于40%~50%,预期初期产能为3~10 t/d,通过技术攻关有望实现有效动用;三类区为难动用储量区,裂缝不发育,储量质量差,含油饱和度小于40%,产能小于3 t/d,不具备经济价值(表3)。评价认为,研究井区Ⅰ类储量约413×104t,占比31.6%,Ⅱ类储量约636×104t,占比48.7%,是储量主要构成类型(图10)。目前I类储量通过水平井分段体积压裂方式已成功开发建产,Ⅱ类储量正处于开发技术攻关中。致密油藏非均质性综合评价深化了油藏地质认识,明确了油藏开发潜力,建立了油藏开发动用序列,指明了油藏下一步开发目标及调整方向。

表3 鄂尔多斯盆地南缘红河油田长8致密油藏分类评价方案

图10 鄂尔多斯盆地南缘红河油田红河36井区长8油藏分类评价

6 结论

(1)鄂尔多斯盆地南缘致密油地质条件异常复杂,具有“储层质量、裂缝、含油性”三大强非均质性,针对储层质量评价,形成了沉积—成岩联合约束的储层质量表征方法;针对裂缝评价,形成了多信息融合的分级裂缝表征方法;针对含油性预测,形成了油气富集模式约束的含油性表征方法。

(2)以红河36井区为例,通过对“储层质量、裂缝、含油性”的非均质性表征和综合评价,建立了与生产动态吻合程度高的盆缘致密油“甜点区”分布模式,为下一步老区开发调整及新区滚动评价奠定了地质基础。