数字记忆视角下红色档案资源开发模式构建探析*

徐海静 姜惠丹

(黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150000)

0 引言

档案作为一种原始记录,以不同的载体形式存储着历史过往中发生的人与事,它不仅使将前人的经验教训留存于后世,更使后人通过档案记录得以窥见趋于真实的历史面貌。数字时代的到来,不仅更新了档案载体的存在方式,也极大地延长了档案“记忆”的应用年限。由于其使用的便捷性和传播的广泛性,“数字记忆”成为学者们研究的焦点。

红色档案资源是对中国共产党领导中国人民从站起来、富起来到强起来的真实历史的记录,展现了党的奋斗不息的伟大精神内涵以及深厚的革命底蕴。2020年6月,新修订的《档案法》公布,增加了国家保护档案的多种举措,推进社会各主体有意识的形成档案,积极开发利用档案资源,为真实、全面地记录新时代党领导人民实现“两个一百年”奋斗目标的历史进程贡献力量[1]。作为弘扬红色精神的重要传承载体,红色档案资源不仅能够促使公众深入理解中华民族精神内涵,还能为实现中华民族的伟大复兴提供现实支持。本文从数字记忆的视角对红色档案资源的开发模式进行梳理并提出优化策略,从而丰富红色档案资源开发的研究。

1 数字记忆理念与红色档案资源

1.1 数字记忆理念

20世纪末期,“记忆潮”的出现预示着记忆理念将呈席卷态势而来,此后档案学界也不断涌现出档案与社会记忆、城市记忆等理念相融现象,并不断丰富档案记忆观[2]理论。信息时代的深入发展,推动着社会转型与产业更新,使得网络信息呈碎片式、无序化、海量化、增速快等特点,人们难以做到“精准存取”以及“方便调用”,因而冯惠玲教授提出要用“数字手段来构建数字时代的记忆。”[3]一方面对传统介质上的文化记忆进行数字化,另一方面直接基于数字手段生产新记忆,“数字记忆”理念应运而生。2015年,冯惠玲教授在数字记忆国际论坛上,提出“让历史告诉未来”,最终构建一个充满“爱与温暖”的数字记忆[4]。可以肯定的是,数字记忆无论是从技术手段还是记忆载体,都顺应了时代的发展,是对过往档案记忆研究的丰富和扩展。

冯惠玲教授提出,数字记忆是数字形态的文化记忆,就是将特定对象的历史文化信息以数字方式采集、组织、存储和展示,在网络空间承载、再现和传播的记忆形态[5]。龙家庆、聂云霞学者则认为,数字记忆的研究不仅要考虑数字时代档案传播特点、保障记忆内容真实完整性、档案记忆的建构活力,还应密切关注档案服务的提供形式与场景塑造[6]。综上能够看出,数字记忆是以数字技术为手段,以特定文化记忆资源为挖掘对象,以内容真实性和档案资源活态化为特点和目标。因而,在进行数字记忆项目过程中,要注意把握数字技术的应用以及文化记忆资源的处理,这对红色档案资源的开发利用提供了一定的指导方向和经验支持。

1.2 红色档案资源概述

1.2.1 红色档案资源的定义

本文将红色档案定义为从新民主主义革命时期到社会主义现代化建设时期过程中,中国共产党的机关、部门、组织以及个人在对敌斗争、政治活动以及社会建设中形成的,具有保存价值的原始记录。基于档案资源的相关概念,红色档案资源包括三个方面:第一,红色档案工作与事业发展的对象,即红色档案本身;第二,红色档案工作与事业发展所需的由国家或社会提供的多种保护协调措施;第三,红色档案工作与事业发展作用于社会带来的影响。而本文提到的红色档案资源是中国共产党在革命、改革、建设过程中形成的真实记录,是能够服务于人民群众、推进全党的建设、促进社会平稳发展以及宣扬乐观积极情感的物质载体与精神载体的全部内容。

1.2.2 红色档案资源的种类

红色档案资源按照不同载体可以划分为纸质档案,如1936年由校长赵尚志、副校长李华堂等共同签署发布的《东北抗日联军政治军事学校临时简章草案》;口述档案,如山东朐县推出《红色记忆·口述档案》系列纪录片;实物档案,如工农革命军第一军第一师军旗;石刻档案,如烈士纪念碑等。

按照不同历史阶段可以划分为两部分:一部分可以归为革命时期档案,其生动地讲述着中国共产党领导各根据地人民参与革命斗争、为中华民族谋未来的红色篇章;另一部分可以归为中华人民共和国成立后形成的各种文书与实物资料,包括口述史料、纪念革命活动记录等档案材料。

1.2.3 红色档案资源的现实价值

根据档案的价值理论,档案具有第一价值和第二价值。红色档案在对机关起作用的基础上,更要对社会起作用,引领正确价值观进而推动社会主义的建设。随着红色档案利用范围扩大,红色档案资源的形成与建设成为一个新的研究课题,因此认识并挖掘红色档案资源的现实价值是开发红色档案资源的必要前提。

开发红色档案资源有利于提高学生思想道德水平,实现教育价值。红色档案彰显着前人不屈的意志和伟大的精神力量,在一代又一代的传播和继承的过程中形成深刻而鲜明的烙印。从教育对象来看,以在校学生和党员为主。由于学生在成长过程中受主观自我意识和外界客观因素双重影响,逐渐形成个体的价值观和人生观,就需要红色档案走入校园,通过开展红色主题活动,组织参观红色展览,播放相关视频等形式丰富思想教育素材,创新传播途径,从而提高学生的信息接受程度。对党员的思想政治教育也不容忽视,一方面需要党员在制定和执行国家政策方针时走在队伍前列,通过开展“不忘初心,牢记使命”等主题党会坚定党员干部为人民服务的理念与防腐倡廉意识,保证党员队伍的纯洁性。

开发红色档案资源有利于拓展新产业,创新收益渠道,实现经济价值。结合党和国家的政策举措,逐步形成“红色+”的旅游新趋势。一方面将红色档案实物资源开辟为旅游景点,开放旅游路线吸引国内各年龄段游客,辅以红色档案周边衍生品,作为旅游创收渠道之一;另一方面,将红色档案资源与虚拟交互等技术相结合,进行游客消费体验,在产生经济价值的基础上,扩大红色档案资源的影响范围,通过信息传播新路径宣扬红色精神,进而促进红色档案资源的开发。

开发红色档案资源有利于传承和保护红色文化,实现文化价值。红色档案作为记载老一辈在革命时期付出的种种艰辛与努力的真实记录,值得中华民族一代又一代青年铭记并传承下去,努力建设祖国从而实现中华民族的腾飞。此外,红色档案资源要走入基层社区,通过举办靠近人民群众生活方式的社区活动,发挥红色文化凝聚作用和引领作用,由点及面的推动社会主义核心价值观。可见,红色档案资源的文化价值对于构建档案记忆、城市记忆和社会记忆具有重要意义。

1.3 数字记忆应用于红色档案资源开发的适用性分析

1.3.1 拓展资源开发路径

数字记忆应用于实践项目数量大且类型多样。按照地区来看,包括国家类记忆项目、地方记忆项目,按照事件属性来看,包括文化现象记忆项目、重大事件记忆项目等,数字记忆深厚的实践与理论内容就为红色档案资源开发路径提供了新思路。将前沿的数字技术,如,机器学习、GIS地理可视化、VR/AR等技术,融入档案记忆的“存取”与“展示”,使得红色档案资源开发路径成为数字记忆视域下新的落脚点。

1.3.2 培养社会正向风气与历史责任感

红色档案资源具有多重利用价值,对社会公众道德观、价值观以及思想教育方面发挥着重要的作用。从社会群体来看,生长于信息时代的中青年群体逐渐成为社会主要群体,微博、微信、网页等数字信息已成为他们不可缺少的获取信息来源渠道,将数字记忆与红色档案资源相融合,不仅能够提高公众对于红色档案的认知程度与接受程度,也有助于肃清社会不良风气,树立公众的正向价值取向,培养中华民族的历史责任感与使命感。

2 红色档案资源开发模式实证分析

2.1 红色档案开发模式

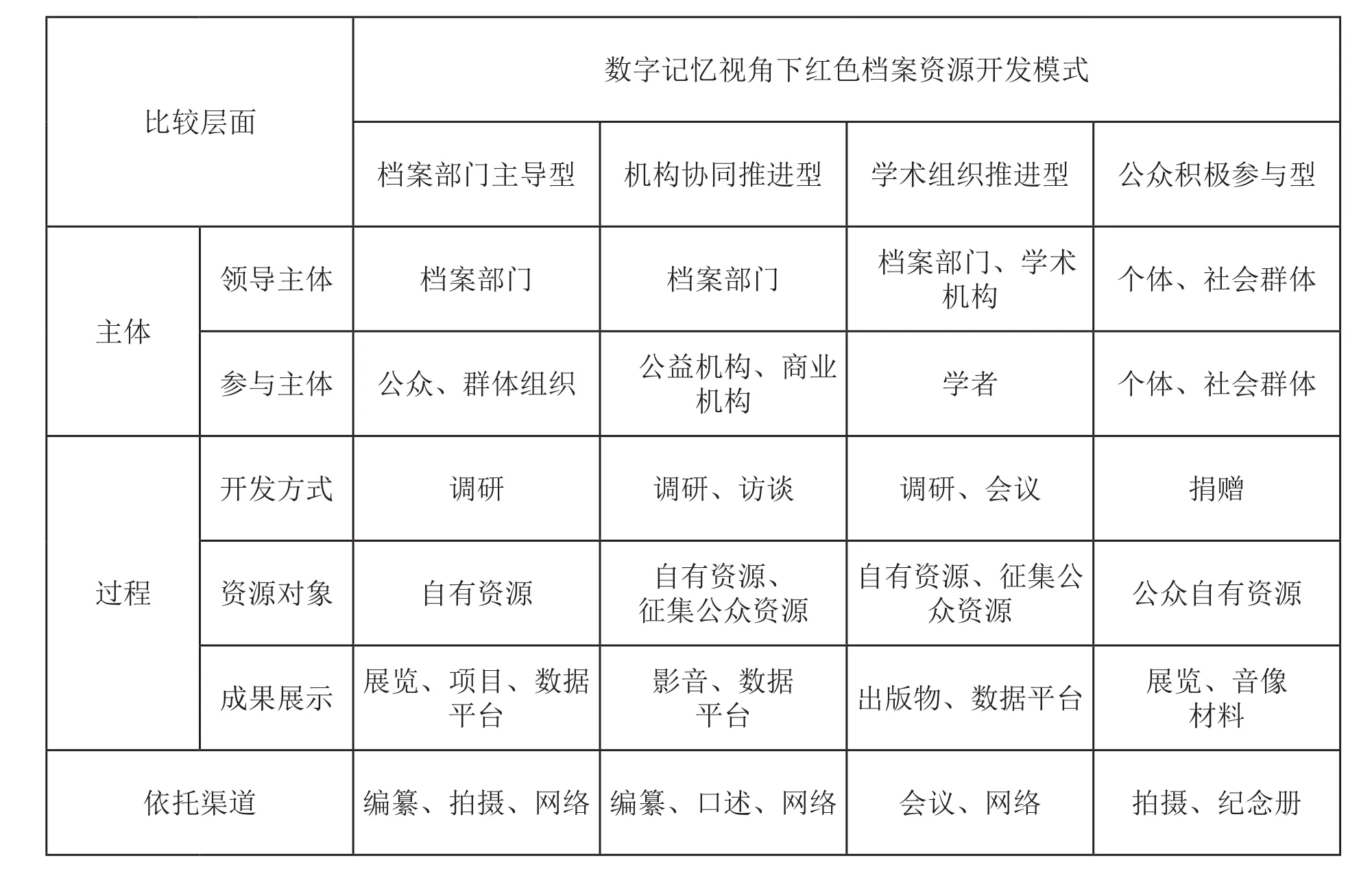

数字记忆对红色档案资源的开发利用提供了新思路、新技术、新方法的理论支撑和指导,在深入挖掘红色档案资源的同时,提高社会公众对档案的认知程度。本文以对红色档案资源的开发主体为模式划分依据,并通过对典型案例分析进行多角度对比,得出以下实践分析矩阵,见表1。

表1 数字记忆视角下红色档案资源开发模式分析表

2.1.1 档案部门主导模式

档案部门主导模式是由国家档案局等档案行政管理机构对红色档案资源进行保护和开发的一种模式。2019年9月,为庆祝中华人民共和国成立70周年,江西省档案馆用3D技术在线上开展了“红旗漫卷江西——革命历史档案文献展”,通过展示八一南昌起义、湘赣边界秋收起义、井冈山斗争等一系列党的革命运动,宣扬伟大的井冈山精神、长征精神,讲好江西省改革发展的新故事[7]。2021年5月,联合国教科文组织世界记忆项目中国国家委员会在评定中国档案文献遗产名录时,将中国工农红军长征档案文献与冼星海的《黄河大合唱》手稿编入名录内[8],这是中华民族宝贵的精神和艺术财富,对研究中国革命史具有重大意义。

2.1.2 机构协同推进模式

机构协同推进模式是指社会公益机构或商业机构作为推进红色档案资源开发的一部分,参与到档案资源管理工作流程中。2012年4月,中国记忆试点项目——东北抗日联军专题文献资源建设启动,国家图书馆中国记忆项目组抢救性的收集到各种珍贵手稿、日记、照片等文献资料,以及对抗联老战士及其子女进行口述访问,收集到约72小时的影音材料[9]。安阳红旗渠精神的VR体验馆,每位游客借助VR的虚拟重建技术都能重历红旗渠修建情景,感受到以自力更生、艰苦奋斗为核心的红旗渠精神[10]。随着数字时代的深入发展,以“红色+VR”、“红色+5G”等为主题的旅游新业态纷纷崛起,在探寻老区发展的新路径下,不断提高社会机构的参与积极性。

2.1.3 学术组织推进模式

学术组织推进模式是指学术机构或学术组织从红色档案资源的历史或社会意义角度进行资源开发利用的一种模式。如南京大学ARMapper团队与南京利济巷慰安所旧址陈列馆合作开发“南京地区侵华日军慰安所的AR故事地图”项目,将慰安妇的个人创伤构建为公共记忆,利用GIS技术和AR技术,形成历史学理论、社会学方法和新信息技术三合一的新构建模式,再现南京慰安所的旧址原貌以及其中发生的历史事件[11],直观的向公众展示了日军在侵华期间犯下的累累恶行。

2.1.4 公众积极参与模式

公众积极参与模式是指个体或社会群体以自发性组织的方式参与到红色档案资源传承、纪念、开发的整个环节中。如中国人民解放军原副总参谋长李天佑之子向解放军档案馆捐赠了其父百余件珍贵档案;参加中央红军长征的女红军谢飞的亲属向省档案馆捐赠了谢飞的红色革命档案资料[12]。丰富档案馆馆藏的同时,向世人展示了革命时期中巨大贡献的佐证。

2.2 模式分析

深化领导主体间的跨界合作,扩大参与主体的组织范围。从领导主体来看,对红色档案资源开发研究是以档案部门为核心驱动力量,但如今社会呈多元化发展态势,只凭借单一力量无法趋近最佳的社会效益和实践效果,开发红色档案资源既离不开纪念馆、图书馆等文化组织机构,也不能缺少以文献为研究内容的高校、科研机构。一方面,开展主体间的协同合作有利于降低数字资源重复率,节约档案部门前期投入的时间和财力;另一方面,可以避免对同一记忆项目恶性竞争,实现项目活动的最大效益。从参与主体来看,每种开发模式其参与主体不尽相同,但以数字记忆的目标范围来看,社会的每一个体都是数字记忆的资料来源和受益目标,因而,如何提高公众的参与数量和活跃程度以及增强公众对红色档案的意识与共识,是红色档案资源后续开发利用的关键之处。

拓展红色档案资源来源途径,采用数字技术推进成果展示。数字记忆事实上就是以公众记忆为来源的,在进行红色档案资源开发过程中,四种模式的主体应从“自有资源开发”转变为“自有+征集资源开发”的双轨并行机制。从档案部门和机构组织来看,不仅能够补充原始资料,还能够防止出现信息滞后、资源静态化的情况;从公众角度来看,一方面促进资源活态化,加强信息流通,实行以人为本的理念,另一方面提高公众参与数字记忆项目的积极性,增强红色档案资源开发活动的互动与交融。此外,应采用前沿数字技术与项目成果相结合,除了使用网站平台进行3D展示外,机器学习、GIS地理可视化、文本检索和挖掘技术、VR/AR+5G等技术也能够融入红色档案资源开发建设中,从而丰富项目成果展示方式。

网络与现实渠道相结合,全方位实现联通路径。在这四种开发模式中,几乎均实现了线上与线下渠道相结合,而公众积极参与模式尽管以拍摄、纪念册为主,但微信、微博等社交媒体的覆盖下,存在采用虚拟渠道进行信息共享。因而,在信息时代飞速发展的当下,线上网络这一渠道早已深入人们生活中,“虚拟+现实”空间的交叉路径更有利于个体与群体组织的联通。

3 数字记忆视角下红色档案开发模式的优化构建

3.1 资源层面:多途径整合开发红色档案资源

从资源整合角度来看,红色档案资源的开发要利用数字技术手段组织整理现有档案资源。在宏观视角下,应探索搭建红色档案资源共享数据库平台,由档案相关部门或机构建立统一数字平台网站,按照红色档案主题、档案类型等设立一级数据库,在档案类型下可以按照载体形式,分设纸质资料、照片、音像等二级数据库平台,在首页链接各省市开展的利用红色档案活动,并实时更新,促进信息共享。各省市同时建立区域平台,从而构建一个多省联动的红色档案资源开发系统。

从资源开发视角来看,红色档案资源的开发要构建多种主题的红色记忆项目。哈拉尔德·韦尔策就失忆与记忆提出,失忆常常是无意识的,记忆则需要“有意图地与过去打交道”[13]。冯惠玲教授提出,数字时代的失忆症要用数字手段救治[14]。以“前沿新技术+展览新方式”相结合的数字记忆项目,一方面是基于公众的动态化视觉需要,通过照片、影音、虚拟技术唤醒社会记忆是开发色档案资源的新思路和发展方向;另一方面,贯彻了数字强国战略发展目标,利用信息化和数字化树立社会主义核心价值观,坚持文化自信。

3.2 协同层面:多主体合作构建以地域为专题的红色档案社会记忆工程

仅依托于单一主体推进一个成功的数字记忆项目可能性很低,必然会在某些领域存在短板,因而联合多方力量合作构建数字记忆团队才是正确开发方式。比如数字敦煌项目是由中国科学院计算机研究所、武汉大学和浙江大学联合打造的敦煌莫高窟保护利用工程,因此,在构建红色专题档案数字记忆项目过程中,需要多个社会组织和机构联合开发红色档案资源。

2021年中国共产党已成立百年,各省市档案局和档案馆都在进行红色档案宣传活动。以传统文献资料进行展览活动缺少持久的社会影响力,容易被人们忽略或遗忘,笔者认为各地档案局和档案馆应与当地高校、学术组织开发具有地域特色的红色档案数字记忆项目,以线上成果展示为主,辅以线下展览和学术会议,打破时间、空间的限制与隔阂,扩大参与主体以及提升社会效益。

3.3 技术层面:多样化展示红色历史档案的故事与文献

信息技术的创新与突破,带动了信息生产、信息传播、信息规则等信息产业链的升级,基于数字采集、数字存储、数字展示等前沿技术的应用[15],使得社会记忆所呈现为类型多样的数字资源,如何做好红色数字档案的“存取”,讲好红色档案故事,是当下关注的焦点问题。王兆鹏团队利用GIS等数字人文技术编制唐宋文学地理图示,提供了档案开发的又一新思路。将GIS历史地理可视化技术融入红色历史档案的开发,生动而直观地呈现中国共产党革命征程与不同历史阶段的动向,在数字技术理论支持的基础上,丰富红色历史档案的开发路径。

在档案开发利用方面还要贴近人们生活,在利用社交媒体进行内容推送时,抓住社会关注的焦点问题,挖掘红色档案资源相关内容,从而提高社会关注。同时,可以用动画短视频、短篇漫画的新形式展现红色档案中的故事,并定期做好意见征集与反馈,根据用户的兴趣与需求在合理范围内调整红色档案资源的开发方式。

3.4 实践层面:打造具有地方特色的红色档案文化数字旅游

为满足人们日益增长的文化需要,各地打造具有地方特色的红色档案文化旅游成为档案开发途径之一。红色旅游的特点形式是产业式、链条式、集中式,将数字旅游与红色文化融合,弥补了传统红色旅游的静态性与单一性的不足。从国内实践来看,南京市档案馆联合博物馆打造富有南京特色的红色档案文化品牌[16],但缺少与数字旅游相结合,其影响范围有限。笔者认为,各地相关部门应以红色档案数字化资源为创意展示对象,以信息技术、日常运营、更新维护等方面为支撑,逐步实现红色文化记忆的增值。

4 结语

数字记忆是对过往杂乱而破碎的文化记忆的一种重构,是对城市记忆、社会记忆的拓展与延伸,它为红色档案资源开发提供了新的理论支持。开发红色档案资源,不仅是对中华民族宝贵精神财富的传承,更能推进中华民族伟大复兴的新征程。当代人们的物质生活较为富足,对精神需求越来越多,且国民整体素质越来越高,对红色档案资源开发要求更为多样,这就需要档案工作者注重多层次、多角度、多领域的研究交叉学科与前沿技术,为红色档案资源的开发提供更广阔的前景。由于数字记忆和红色档案资源的开发仍处于发展阶段,还有许多问题有待于进一步研究,比如如何在数字记忆构建中将各地区红色档案资源进行联合开发,怎样促进红色档案与数字记忆融合的新模式,以及考虑红色档案与数字旅游新业态的可行性等,仍然是学者们未来研究的重要方向,也是探寻红色档案资源开发的新路径与新思考。