试析抗战歌曲中中华民族共同体意识的塑造

□陈灏月 李 焱

(1.中央民族大学,北京 100081;2.山西广播电视大学,山西 太原 030027)

文艺创作离不开各民族共创中华的筚路蓝缕。考古发现,中华大地早在新石器时代就出现多元交融和汇集的印记。各民族先民经过不断地发展与融合,逐渐形成了“多元一体”的格局。抗日战争时期,各地不断兴起的抗敌歌咏活动,客观上起到铸牢中华民族共同体意识的推动作用。今天我们回顾那个时代的抗敌歌曲,挖掘作品中蕴含的伟大民族精神,做到知行合一、各民族同心同德实现中华民族伟大复兴。

一、抗战背景下中华民族共同体意识歌曲分析

抗日战争时期,面对日本帝国主义的侵略,所有中国人都意识到,团结抗日是中华民族唯一的出路。这一时期党的民族纲领发生明显变化,例如《中国共产党抗日救国十大纲领》中第三个总动员即全国人民的总动员指出:全中国人民动员起来参加抗战,实行有力出力,有钱出钱,有枪出枪,有知识出知识。①文艺界积极响应,通过各种形式表达爱国情怀,歌词中很多都有“中华民族”的字眼,这无疑对在全国范围内传播“中华民族共同体意识”做出了重要贡献。

(一)关于中华民族共同体意识歌曲的内涵分析

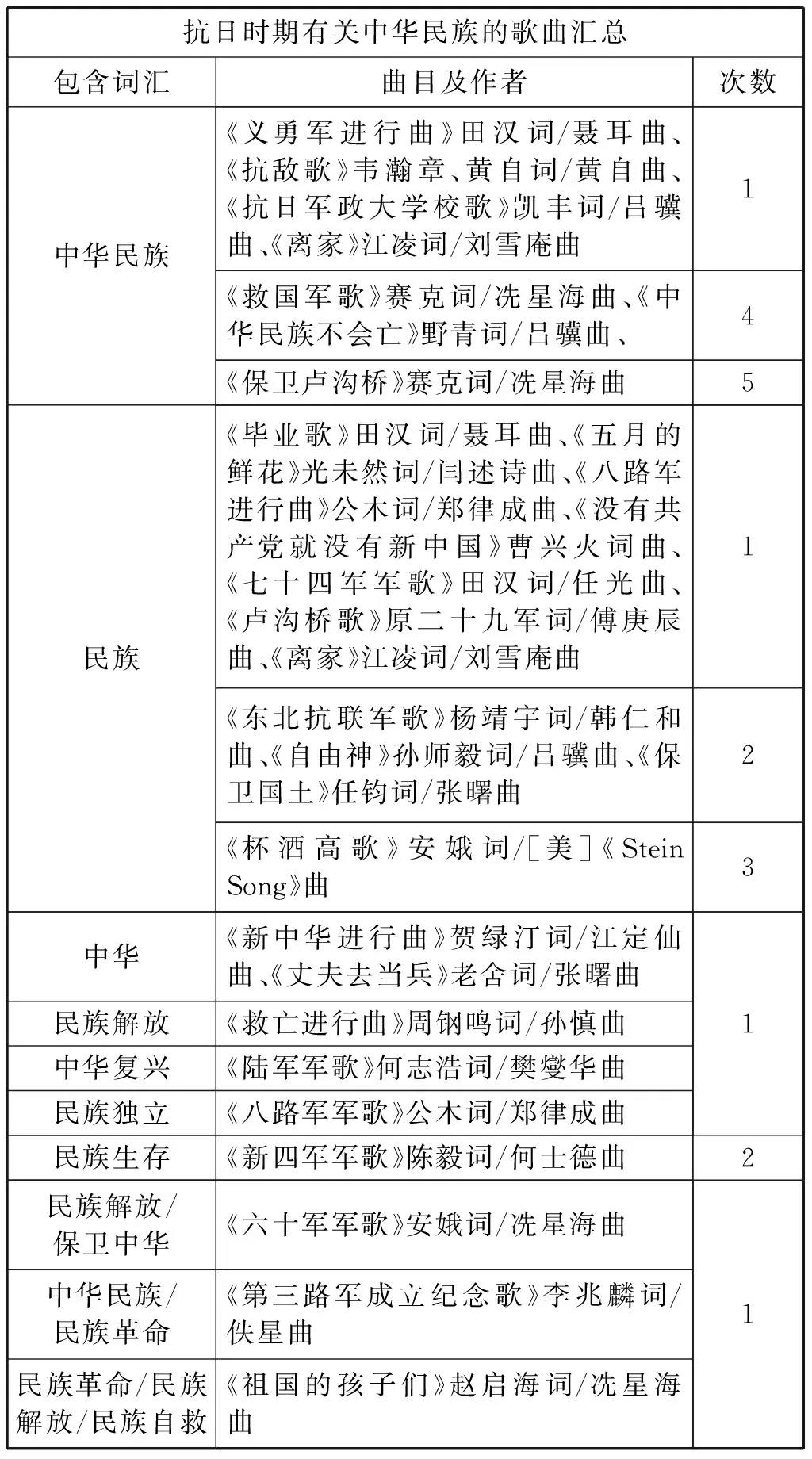

中华民族这一概念在艺术作品中经过多年的传播以后,到了抗战时期已经相对普及,不少知识分子已经广泛使用。抗战时期涌现出的一批内容丰富、极富感染力的抗战歌曲,极大地鼓舞了各民族人民共御外侮的斗志,推动了中华民族共同体意识塑造。抗战歌曲是中华民族共同体意识被激发后的产物,当时词曲界也在频繁使用中华民族这一词汇。收集整理了94首影响深远的抗战歌曲后,发现26首含有民族、民族救亡、民族复兴、中华、中华民族等字样(见表1)。表明中华民族的概念已经普及,南到云南,北到东北,这些歌曲不仅能传递其本身的爱国主义信念,还是我们祖先流传下来的中华民族共同体情感,宛若重锤,一遍遍将中华民族共同体意识在全国各族儿女的心上铸牢。

(二)关于中华民族共同体意识歌曲的特点

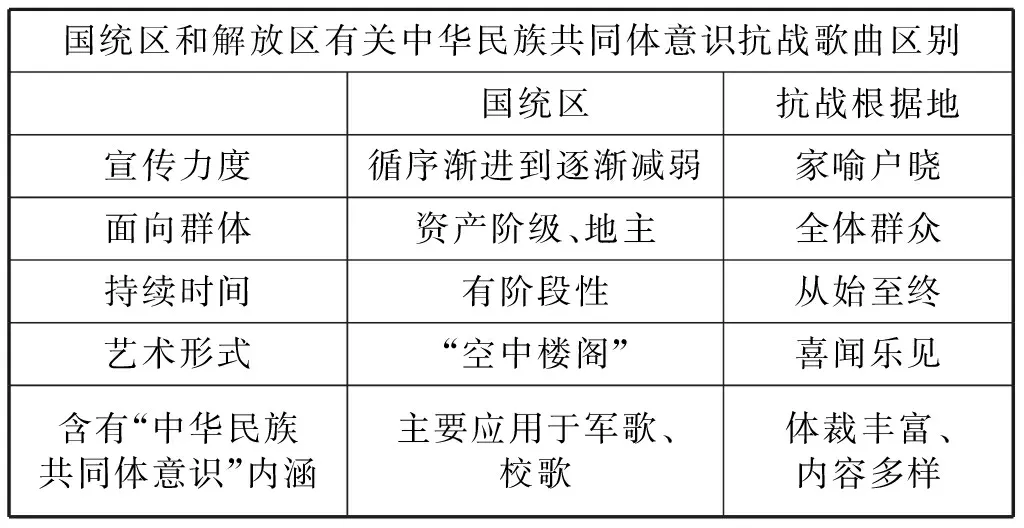

抗战时期关于中华民族共同体意识的歌曲属于抗战歌曲的一部分,与抗战歌曲拥有相同特点,不同的是抗战背景下关于中华民族共同体意识的歌曲含有明显的中华民族等词汇,深含共同体意识。从地区分布可以分为沦陷区、国统区和抗战根据地。总体的特点是以“抗日救亡”为基调;大量使用民族复兴、民族英雄、中华民族等词汇,传播中华民族共同体意识。题材涵盖内容广泛,包含军民关系、讽刺国民党消极抗战、揭露日寇恶行、鼓舞士气等;体裁多样,包括进行曲、抒情曲、叙事曲、组歌、儿歌等,但以进行曲为主;演唱形式丰富,齐唱、合唱、独唱、对唱、说唱等形式俱全,风格采用民族音乐、民间音乐与西洋音乐相结合的方式。但国统区和抗战根据地的艺术观念还是存在一些差别(见表2)。

表1 抗战时期有关中华民族的歌曲汇总

二、抗战歌曲对中华民族共同体意识的塑造

音乐尤其是集体音乐活动能使个体明了如何融入群体, 以及群体如何形成团结共生、休戚与共的局面。②抗战歌曲作为一种艺术形式,可以发挥情感黏合剂的作用。

(一)《义勇军进行曲》强化中华民族共同体的历史记忆

自1931年“九一八”事变以后,民族意识被全面激发,音乐上最具代表性的就是《义勇军进行曲》,是全国范围内歌咏运动的必选歌曲。这首作品被称为中华民族解放的号角,自诞生以来就激励着中华儿女团结一致,自强不息。

表2 国统区和抗日根据地有关中华民族共同体意识抗战歌曲区别

田汉、聂耳是中国左翼剧作、音乐运动的代表、文艺界中国无产阶级革命的先驱。聂耳的母亲是一位傣族女性,聂耳从小听母亲的民谣。正因如此聂耳善于在歌曲中运用民族元素,立志创立民族形式的艺术。该曲目在形式上采用非方整性结构,歌词简洁明快,曲调雄壮坚定使得整首歌曲旋律激昂的同时雅俗共赏,为各族人民喜闻乐见。作为剧作家和音乐家,面对外来侵略,他们用自己的方式声援抗战,鼓舞将士,团结所有人民群众。他们将自己的满腔情怀注入歌曲,正如歌词传递的情感那般:中华民族到了最危险的时刻。起来!起来!表达的是鼓舞各族人民站起来反抗侵略的强烈情感,表现了中华儿女对祖国的热爱和对中华民族的维护。与此同时,中华民族的成员也通过感官直观地感受到中华民族共同体,塑造着各族儿女的中华民族共同体意识。

1949年中华人民共和国成立,《义勇军进行曲》被确定为国歌,2004年正式规定为国歌,2017年10月1日正式颁发《中华人民共和国国歌法》,歌词中的“中华民族到了最危险的时候”是历史记忆、集体记忆,让国人铭记曾经的苦难时刻,和平时代我们更应该明确我们灿烂的文化是各个民族共同创造的,更应该铸牢中华民族共同体意识,意识到中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。

(二)民族地区抗战歌曲强化少数民族对中华民族共同体的认同

在广阔的民族地区各族人民通过各种艺术形式发出中华各族儿女团结对外的“怒吼”。例如东北地区,1938年杨靖宇将军创作了《东北抗日联军第一路军军歌》,他站在中华民族共同体的高度上强调民族团结,联合东北地区各族人民一致对外,共同抗日。在云南,由冼星海、安娥创作的《六十军军歌》歌颂滇军的英勇精神。这首歌不仅可以激励动员,同时随着悠扬的歌声将中华民族共同体的意识传遍每个角落。值得一提的是回族作家桂涛声在抗战期间积极投身抗战宣传,《歌八百壮士》和《太行山上》等歌曲是其抗战时期的作品。桂涛声作为一个少数民族作家,作品富有抗争性,谱出中国共产党领导的武装力量抗击侵略者的先进形象,同时表明我党实行了正确的民族政策,团结各族人民,建立了最广泛的抗日民族统一战线。桂涛声的作品流传至今,激励中华民族在历史的潮流中奋勇前进,有力说明伟大中国的历史是各民族共同缔造、发展的。这些民族地区的抗日歌曲唤起了高度的民族自尊和自信,表明我国的民族意识空前强大,中华民族共同体意识已经不仅仅是政治、文化的认同,更是心理认同。

歌曲作为一种传播媒介,以或深沉诉说或慷慨激昂的旋律,或朗朗上口或情感浓厚的歌词,永久的将中华民族这一符号铭刻在中华儿女心上。正如本尼迪克特·安德森所说:“有一种同时代的,完全凭借语言——特别是以诗和歌的形式——来暗示其存在的特殊类型的共同体。让我们以在国定假日所唱的国歌为例。无论它的歌词多么陈腐,曲调多么平庸,在唱国歌的行动当中却蕴含了一种同时性的经验。恰好就在此时,彼此素不相识的人们伴随相同的旋律唱出了相同的诗篇。”③抗战歌曲以传唱的方式使“中华民族”作为一个整体认同符号在全社会广泛有效地传播,同时加深全国各地中华儿女对于“中华民族共同体意识”的认知和理解。在各族儿女心中塑造中华民族是一个整体的意识,是一个休戚与共共同体的认同。

三、抗战歌曲对铸牢中华民族共同体意识的当代启示

中华民族共同体意识是“中华民族共同体”这一客观存在的实体在人脑中形成的主观映像,是人们在社会化过程中形成的对中华民族共同体的认知、情感、态度、评价和认同等一系列心理活动的总和。④新时代必须把“铸牢中华民族共同体意识”作为我们民族工作的主线,更加强调“一体”。时至今日抗战歌曲依旧可以唤起人们内心团结的力量,可以帮助全国人民树立正确的祖国观、民族观、文化观、历史观。

(一)弘扬优秀文化,秉承民族精神

中华文化是各民族共有的精神家园,弘扬优秀文化是我们的第一要务。抗战歌曲作为铸牢中华民族共同体意识的黏合剂,具有时代性、艺术性和思想性。中华民族精神以弘扬爱国主义为核心,抗战歌曲既是优秀中国文化也富含爱国主义精神,是优秀文化和民族精神的有机结合。民族精神作为中华民族屹立于世界民族之林的根基,优秀文化作为中华民族共有精神家园的重要支撑,对如今铸牢中华民族共同体意识起到重要作用。因此传唱抗战歌曲,弘扬优秀文化,秉承民族精神是铸牢中华民族共同体意识的重要一环。抗战歌曲中注入的是民族精神,它以这种喜闻乐见,耳熟能详的方式传遍中华大地每个角落,深深铭刻在人们心中。

新时代不仅要弘扬传唱抗战歌曲更要对抗战歌曲进行创新,与时俱进的同时打牢中华民族共同体意识的思想基础。例如2020年热映的电影《八佰》若是将桂涛声作词,夏之秋作曲的《歌八百壮士》运用现在的歌曲形式加以创新和融合,作为电影的主题曲推广,相信凭借电影这种传播形式和互联网的广泛性一定能传遍中华大地的每一个角落,不但可以树立爱国主义精神而且可以铸牢中华民族共同体意识,实现中华民族伟大复兴中国梦。

(二)创新抗战歌曲的宣传途径

宣传是铸牢中华民族共同体意识的一个关键途径。抗战以来,面对外部压力,民族意识空前凝聚。但改革开放以来,各种社会思潮众语喧哗,诸多新型媒体不断涌现,在很大程度上颠覆性重构着民众的思维模式、审美习惯和信息获取的途径,使得传统民族宣传手法与传播策略都出现了效力递减之问题。⑤因此我们始终不能放松对铸牢中华民族共同体意识的宣传,以防“分裂思想”趁虚而入。

随着科技的进步,新时代宣传的途径也花样增多,趣味性增强,宣传工作的技术同步提升,宣传工作者可以利用新技术、新思潮创新宣传工作的途径,利用微博、微信公众号等传播媒介,不断传送抗战歌曲,还可以将一些革命音乐家、作曲家的生平事迹制作成漫画、语音小故事等广受喜爱的艺术形式,传播到世界各地,让中华儿女铭记历史。学校等重要场所,可以利用“五四青年节”“建军节”“建党节”“国庆节”等节日举办歌咏活动,发放铸牢中华民族共同体意识的宣传手册、音乐、语音音频视频。在全社会营造浓厚的中华民族共同体意识。

(三)弘扬抗战精神,反对任何对抗战题材的“恶搞”与哗众取宠

铸牢中华民族共同体意识,并不压抑个体民族意识,但不能放任个体民族意识发展成狭隘的民族情绪。党政部门需要引导个体民族意识健康发展,纠正“主体民族”偏差意识,警惕“跨境民族”政治化意识,澄清“中华文化”模糊化意识,深化全体中国人“你中有我,我中有你”的命运共同体意识。⑥网络民粹主义对中华民族共同体意识进行逆向冲击。因此党政部门要加大对网络言论的规范,严厉打击“分裂言论”,对于诋毁革命音乐家,恶趣味改编抗战歌曲的行为严厉打击。2018年,一段恶搞《黄河大合唱》的视频流传网络。视频中《黄河大合唱》被篡改,表演者以夸张的表情和动作演绎经典抗战歌曲,以此博取眼球。该行为不仅是对红色文化和革命英烈的亵渎,也是网络民粹主义的抬头。若青少年被不法分子蛊惑,党政部门放任不管,就会导致民族意识畸形增长,后果不堪设想。因此净化网络,规范网络个体民族主义言论是铸牢中华民族共同体意识的必由之路。

四、结语

时至2021年,抗战歌曲可能随着时间的推移被青年一代遗忘,但它所蕴含的文化、精神、中华民族共同体意识不应该被遗忘。作为一种优秀文化,抗战歌曲可以作为传播民族认同的媒介,应该被灵活应用,是中华民族的文化瑰宝。我们应该使抗战歌曲传播多样化、时代化、创新化。用一种口耳相传的方式铸牢中华民族共同体意识。

注释:

①中共中央统战部编:《民族问题文献汇编》 (一九二一·七——一九四九·九),中央党校出版社,1991,第553页.

②王续添.音乐与政治:音乐中的民族主义——以抗战歌曲为中心的考察[J].抗日战争研究,2008(3):110-138.

③参见[英]本尼迪克特·安德森《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,吴叡人译,《上海人民出版社》2007年版,第117页.

④青觉,赵超.中华民族共同体意识的形成机理、功能与嬗变——一个系统论的分析框架[J].民族教育研究,2018,29(04):5-13.

⑤朱碧波.论中国民族事务治理能力的当代建构 [J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2016(01):102-106.

⑥沈桂萍.“中华民族”建构的历史路径和现实任务[J].江苏省社会主义学院学报,2020,21(05):54-58.