腐败与人力资本迁移研究

周传豹

(浙江树人大学 经济与民生福祉学院,浙江 杭州 310015)

自十八大以来,中央加大了反腐败的决心和力度,以进一步降低贪污、受贿、挪用公款和渎职等职务犯罪的发生率。近年来,我国区域之间对人力资本的需求冲突不断加剧,各个城市面临日趋激烈的抢人大战。中西部地区的人力资本,尤其是大量受过高等教育的人力资本,在“推力”和“拉力”的作用下纷纷流向经济发达的沿海地区,形成了汹涌的“人口流动潮”。如此巨大的移民流量导致了各区域之间的经济分化,主要人力资本输出省市面临人口缩减和经济潜在增速下行的压力,而对于东部的人口流入省份,人口顺差则是其GDP增长的重要驱动力。

目前国内外关于腐败与人力资本流动之间关系的研究近乎空白,本研究将通过建立省际面板数据论证两者之间的经验关系,以得到更为稳健的影响结果。

一、文献回顾

国外只有少量的文献考察了腐败与人力资本流动之间的关系,如Dimant等(2013)基于对1985—2000年间111个国家移民数据的分析,认为腐败降低了劳动力在当地的教育回报率,对高技术人才产生了驱赶的效应,但对一般性移民的影响不大(1)Dimant E, Krieger T, Meierrieks D, The Effect of Corruption on Migration,1985-2000, Applied Economics Letters,2013,No.13, pp.1270-1274.。腐败指数越高的国家,人力资本净迁出率更高,并且呈现流出增多、流入减少的趋势,尤其是对于高技术人才移民的影响更大。腐败导致国家对人才的吸引力减弱,这主要是市场回报不再是基于人力资本的准则,而是更多地依赖于家族关系和政治背景(2)Dimant E, Krieger T, Redlin M, On the Effect of Immigration on Destination: Country Corruption, German Economic Review, 2015, No.4, pp.464-489.。国内的相关研究更注重于腐败对经济增长、公共支出效率以及收入分配等方面的影响,关于腐败与人力资本流动之间联系的研究近乎空白。

国内现有关于腐败的度量主要采用腐败案件立案数或腐败案件查处人数来度量(3)王健忠、高明华:《反腐败、企业家能力与企业创新》,《经济管理》2017年第6期,第36-52页。,原始数据主要来自《中国检察年鉴》,如党力等(2015)(4)党力、杨瑞龙、杨继东:《反腐败与企业创新:基于政治关联的解释》,《中国工业经济》2015年第7期,第146-160页。、王贤彬等(2016)(5)王贤彬、黄亮雄、徐现祥:《高官落马遏制腐败了吗?——来自震慑效应的解释》,《世界经济文汇》2016年第2期,第1-23页。、王贤彬等(2016)(6)王贤彬、王露瑶:《反腐败与经济增长》,《经济社会体制比较》2016年第2期,第61-74页。、王贤彬等(2017)(7)王贤彬、黄亮雄、董一军:《反腐败的投资效应——基于地区与企业双重维度的实证分析》,《金融研究》2017年第9期,第67-82页。采用副省部级以上官员被贪腐调查的人数;吴一平等(2012)采用县审计局的审计人员数量、审计项目数及审计查处的违纪金额(8)吴一平、朱江南:《腐败、反腐败和中国县际收入差距》,《经济社会体制比较》2012年第2期,第29-39页。;聂辉华等(2014)采用了厅级以上腐败官员人数(9)聂辉华、王梦琦:《政治周期对反腐败的影响——基于2003—2013年中国厅级以上官员腐败案例的证据》,《经济社会体制比较》2014年第4期,第127-140页。;杨其静等(2016)采用各省党委的纪检监察机关受理的立案数与举报数(10)杨其静、蔡正喆:《腐败、反腐败与经济增长——基于中国省级纪检监察机关信访执纪数据的再评估》,《经济社会体制比较》2016年第5期,第84-100页。。

基于以上数据,不少学者对腐败的效应开展研究。从企业生产效率和经济增长角度看,大多数经验研究支持腐败会影响企业的经济效率。各地区之间腐败程度的差异导致各地的营商环境存在较大差异,从而影响到吸引外资的力度(11)黄亮雄、孙湘湘、王贤彬:《反腐败与地区创业:效应与影响机制》,《经济管理》2019年第9期,第5-19页。。高远(2010)指出,反腐败力度的增强优化了投资环境,从而对 FDI 有正面推动作用(12)高远:《反腐败与外商直接投资:中国的经验》,《南方经济》2010年第2期,第15-27页。。党力等(2015)认为,反腐败政策的实施使具有政治关联的企业研发支出增加,从而促进企业创新。龙小宁等(2016)认为,反腐败抑制了经济和投资增长(13)龙小宁、黄小勇:《公平竞争与投资增长》,《经济研究》2016年第7期,第147-157页。。王茂斌等(2016)认为,增强反腐败力度强化了高管激励机制(14)王茂斌、孔东民:《反腐败与中国公司治理优化:一个准自然实验》,《金融研究》2016年第8期,第159-174页。。王贤彬等(2017)发现,高官落马促进了高效率的工业企业的投资活动,改善了投资资源的配置效率。王健忠等(2017)也发现,反腐败增加了企业家寻租的成本,促进企业创新投入。贺建风等(2018)采用省级面板数据,分析腐败与创业之间的非线性关系(15)贺建风、陈茜儒:《腐败与大众创业的非线性关系研究——基于金融发展门限模型的经验证据》,《当代经济科学》2018年第3期,第75-85页。。 余泳泽等(2018)检验腐败监管(反腐败)对创业创新的影响(16)余泳泽、杨晓章、张明:《腐败监管与大众创业万众创新:来自跨国(地区)的经验证据》,《人文杂志》2018年第1期,第37-50页。。

从公共服务供给角度看,腐败易于诱发公共服务性支出下降。吴俊培等(2008)(17)吴俊培、姚莲芳:《腐败与公共支出结构偏离》,《中国软科学》2008年第5期,第8-14页。和刘勇政等(2011)(18)刘勇政、冯海波:《腐败、公共支出效率与长期经济增长》,《经济研究》2011年第9期,第17-28页。发现,腐败在整体上降低了地方政府在文化、教育、公共卫生支出的比重,公共支出主要流向有形资本而不是人力资本和社会发展项目。傅勇(2010)则关注到反腐败力度的增强,改善了基础教育的质量(19)傅勇:《财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给》,《经济研究》2010年第8期,第4-15页。。

从收入分配角度看,陈刚(2011)认为,腐败显著地扩大了城镇内部和农村内部居民的收入不平等(20)陈刚:《腐败与收入不平等——来自中国的经验证据》,《南开经济研究》2011年第5期,第113-131页。。吴一平等(2013)发现,反腐败力度也是影响地方收入水平的重要因素(21)吴一平、芮萌:《制度差异、地区腐败与收入不平等》,《经济社会体制比较》2013年第2期,第165-178页。。张璇等(2015)发现,行政腐败显著扩大了我国城乡居民收入差距(22)张璇、杨灿明:《行政腐败与城乡居民收入差距——来自中国120个地级市的证据》,《财贸经济》2015年第1期,第77-89页。。

现有对人力资本流动选择决策的研究,鲜有基于地区腐败程度从整体经济和社会生态环境差异的角度,分析人力资本区域间流动的显著差异。地区之间腐败程度的差异会导致整体经济和社会生态环境的差异,从而影响人力资本的流动选择决策,造成人力资本区域间流动的显著差异。

二、我国各省腐败程度与人力资本迁移情况的描述性分析

本研究采用的腐败定义是国家工作人员利用公共权力和资源谋取私利的行为,以每百万人口中贪污贿赂案件立案数度量中国各省的腐败程度。《中国检察年鉴》发布的“贪污贿赂案件立案数量”是指整个社会所查处的腐败案件,人均腐败案件数量越多的省份则腐败程度越高。1988—2019年间,虽然总立案人数和各省平均立案人数分别从2001年的47 661人和1 537.5人,上升到2019年的54 849人和1 769.3人,但总立案件数和平均立案件数分别从80 345件、2 678.2件,降到34 887件、1 125.4件。全国每百万人口立案件数从71.29件下降到25.14件,每百万人口立案人数则从37.34人下降到32.94人。

从每百万人口立案件数的变异系数来看,全国和东、中、西三大区域的腐败程度均出现了趋同,地区之间的差异程度有了较快的下降。从区域人均立案件数相对比例看,中部对东部的比值从1.031上升到1.186,西部对东部的比值维持在1.01。从八大经济区看,各区域之间的腐败程度差异较大,东部和南部沿海等劳动力主要输入地区的腐败程度均小于其他经济区。主要输入地和输出地的每百万人口立案件数分别从69.86件和60.35件降到了20.33件和23.95件。

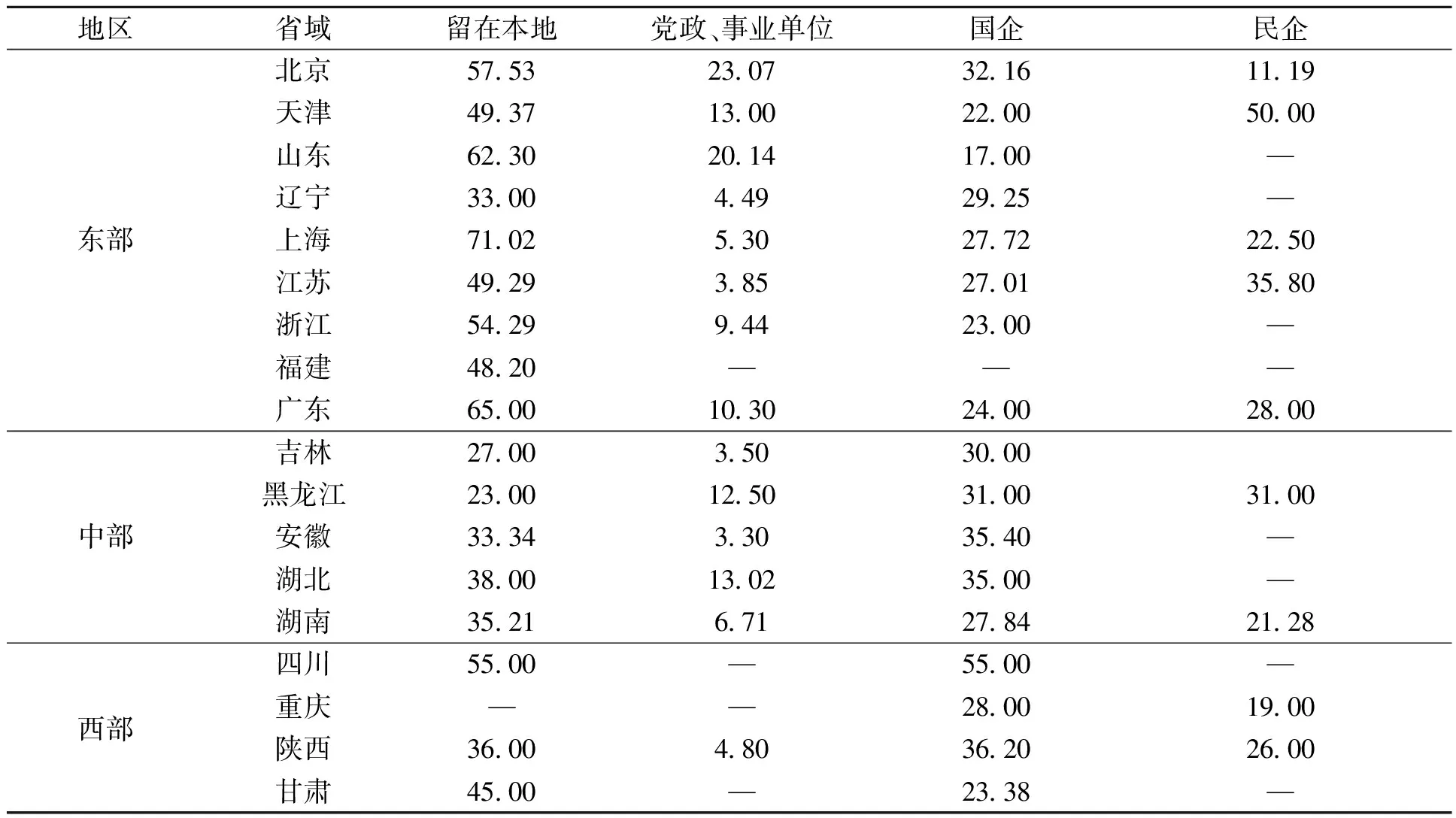

从前文的理论分析可以看到,腐败对受教育程度或者以学历和能力为代表的人力资本越高的劳动力影响最大,不利于高人力资本的积累和流入,一方面,会降低大学毕业生留在本地区的意愿并向腐败程度低的地区流入,另一方面,留在本地的毕业生也会更倾向于在党政机关、事业单位以及国有企业就业。75所教育部直属高校的年报显示,2019届毕业生(含本科生、研究生)的就业首选城市均为学校所在地,但留在本地的比例差异较大(23)东部高校:复旦大学在沪就业人数占毕业生总数的75.73%;南开大学在津就业的本科生占52.24%,研究生占51.77%;北京大学在京就业的毕业生占56.15%,中国人民大学在京就业的毕业生占52.67%。中西部高校:四川大学在川就业的毕业生占该校就业总人数的近一半,中国地质大学(武汉)在鄂就业的毕业生占30.47%,合肥工业大学在皖就业的毕业生占31.11%。(见表1)。除了学校所在地外,毕业生签约率最高的城市依然是北京、上海、广州和深圳等腐败程度较低的地区,并更倾向于留在东部,珠江三角洲、长江三角洲等区域城市仍为学校毕业生就业首选地。虽然区域经济发展不平衡是造成人力资本偏向性流动的主要原因,但各地人力资本的流入偏向与该地的腐败程度有着密切的关系。

表1 2019届毕业生流入地及就业单位性质/%

人力资本采用各省的总人口中普通高校在校生比例以及16岁及以上劳动力人口中大专及以上学历人数的占比作为表征。前者表示各省人力资本尤其是高学历人才的本地储备,比值越大意味着人力资本的积累基数越高,而后者表示各省当年劳动力市场中的实际人力资本拥有量,比值越高则一方面代表着本地劳动力市场对高层次人才具有优先的吸引力,另一方面反映本地较高的人力资本基数(见图1)。通过两类指标的综合可以更好地表征各地对人力资本的吸引或者驱赶效应。40多年来,我国区域间16岁及以上劳动力人口中大专及以上学历人数的占比差异并未与各地总人口中普通高校在校生比例差异相一致,反而日益呈现出“在中西部受教育,在东部就业”的智力外流格局,两类指标的皮尔逊相关系数仅为0.6(24)1978—2019年间,我国总人口中普通高校在校生比例从0.08%增至1.76%,从区域层面来看,由东、中、西部依次递减,东部平均从0.18%上升至2.08%,中部平均从0.08%快速增加到1.84%,西部平均从0.08%增至1.49%;而全国16岁及以上劳动力人口中大专及以上学历人数的占比从1986年的0.99%增至2012年的10.59%,区域层面呈东、中、西部依次递减,东部平均从2.23%上升至15.77%,中部平均从0.89%快速增至9.17%,西部平均从1.00%增至8.97%。。

图1 2019年两类指标比较

三、计量模型的设定和分析

基于上述的描述性分析,得到腐败程度和人力资本迁移相关性的一些典型化事实,而通过文献回顾可知,腐败对人力资本流动选择的作用渠道主要分为三个层面:第一,影响企业的生产效率从而影响劳动力对就业机会的预期;第二,影响政府对公共服务和社会保障的提供,除了就业收入,医疗、教育等社会生活服务以及社会保障方面的地区差别使人力资本用脚投票;第三,影响劳动力对收入分配公平的感知度,降低该地区对人力资本的就业吸引力。因此,下文将通过建立省际面板数据论证两者之间的关系,以得到更为稳健的影响结果。

(一)变量描述

人力资本在地区间的流动是劳动力市场在空间上从不均衡向均衡转变的过程,在这个过程中,本地大学在校生人数、收支余额水平、就业机会和城镇化率等因素都对本地人力资本的积累起着一定的作用。为了考察腐败以及其他因素对人力资本迁移的影响,设定基本计量回归模型:

DZit=β1Corrit+β2Xit+ηi+λt+μit

(1)

其中,DZit为本地人力资本的积累水平和人力资本驱赶效应的表征,数值越小表示驱赶程度越大,反之则越小,这里采用i省t年度的人户分离比率和16岁及以上劳动力人口中大专及以上学历人数的占比来代替,表示本地劳动力市场对劳动力和高层次人力资本的吸引力。Corrit为i省t年度本地人均案件数与各省平均人均案件数之比,表示本地的相对腐败程度水平,比值大于1则表示腐败程度越高,小于1则相反,腐败程度预期会对人力资本产生驱赶效应,降低人力资本的流入;Xit为影响因变量一组控制变量,本文分别选取i省t年度本地总人口中普通高校在校生比例(ZXit)、本地城镇的相对收支余额水平(ESit)、相对就业机会水平(Eit)和相对城镇化率水平(Uit)。ESit为i省t年度本地城镇人均收支余额水平和全国之比,表示该地区收支余额水平相对于全国平均水平或其他地区对人力资本流动的吸引力,比值大于1则吸引力高,小于1则相反;由于我国失业率数据的缺失,这里采用人口与就业统计年鉴中的城镇户籍人口数与城镇就业人数之比作为计量标准,并除以全国相应平均比值得到相对就业机会水平Eit,数值越大则表明该地就业的难度上升,不利于吸引人力资本的流入;由各省城镇常住人口与总人口的比值除以全国相应平均比值,得到相对城镇化率水平Uit,同时也可以表征本地的非农产业发展水平,预期与因变量正相关。ηi、λt和μit分别表示省际个体效应、时间效应和随机干扰项。除了考察腐败对劳动力市场吸引力的一般影响, 还要进一步识别腐败对其影响的具体机制。为此,构建计量回归模型(2),由于腐败程度并非直接作用于因变量,通过交叉项可以测度其对吸引力所产生的间接影响。

DZit=β1Xit+β2CorritXit+ηi+λt+μit

(2)

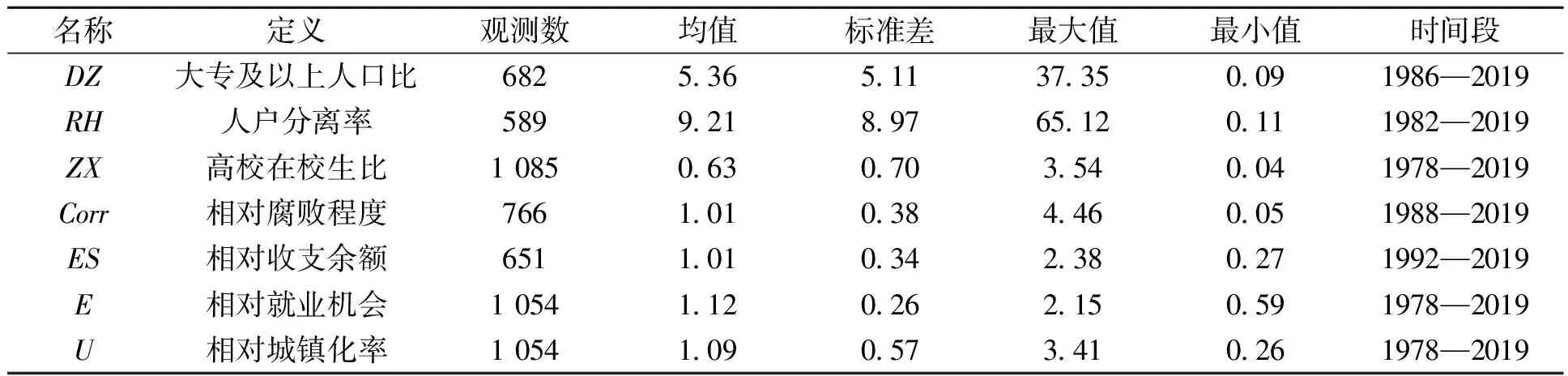

(二)数据说明

本研究所使用的腐败程度数据是1988—2019 年《中国检察年鉴》各省(区、市)检察机关立案的政府部门工作人员腐败案件数和涉案人数的省级面板数据(25)1989—1996年重庆市的数据空缺,已计入同期的四川省中,在全国或分区域的平均分析中作合并处理,剩余年份分开以保留更多的样本量;部分省份在个别年份出现“贪污贿赂案件数”的缺失,本文根据相应的变化趋势采用移动平均值法进行补充。此外,由于部分数据未在年鉴中注明而只给出了年增长率,并且有少量年份的报告只显示了贪污贿赂数据增长率而未显示渎职数据增长率情形,则认定两者同比例增长推算。因统计口径变动,1997年(含)之前将贪污贿赂数据包含于经济犯罪,1998年独立报告。1997年(含)之前数据为经济犯罪加渎职数据,1998年之后均为贪污贿赂加渎职。关于职务犯罪的人数,由于大部分省份2001年之前工作报告中均未出现大规模的残缺,本文基于保留能够有效反映各地腐败程度的充分信息,只报告了2001—2018年间各地的职务犯罪人数,并对部分省份在个别年份的缺失根据相应的变化趋势采用移动平均值法进行补充。。总人口中普通高校在校生比来自1988—2019年《中国教育统计年鉴》,大专及以上学历人口占比来源于1986—2019年间国家统计局的劳动力抽样调查数据,1988—1989年、1992年、1995年和2000年的数据缺失。人户分离比数据主要来自历次全国人口普查和历年全国人口抽样调查,其中,1982年的海南以及1982年、1989年、1990年、1995年和1996年的重庆调查总人数和本地户籍人数由于空缺只能通过以固定不变的比例估算得到。根据历次全国人口普查的项目特点,本研究以调查项目“户口登记状况”为界定流动人口的标志,得到人户分离人数来表征本地的流动人口规模。由于历次人口普查(抽样调查)的调查项目略有不同,得到的流动人口在统计口径上有一定差异,故参考段成荣等(2009)的方法进行了可比性的检验和处理(26)段成荣、杨舸:《我国流动人口的流入地分布变动趋势研究》,《人口研究》2009年第6期,第1-12页。。本文研究使用的收支余额数据为估计的劳动力工资收入与在工作地消费支出的差额,所估算的收支余额与国家统计局流动人口监测报告中收支结余进行了比较,数据准确性较高,并对收支余额作扣除物价因素处理。考虑数据的可得性,重点关注制造业和建筑业两大行业的城镇私企单位平均工资,按各单位的工作人数进行加权获得工资。由于两大行业私企工资在各省各年出现了个别不同程度的数据残缺,已按合理方法作出修正,2009年前后的数据由于统计口径的不同出现了波动,但总体在趋势内。数据来自1992—2019年的《中国人口与就业统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》以及中国农村住户调查统计资料。就业机会数据为1988—2019年的各省面板数据,城镇化率为1988—2019年各省面板数据(见表2)。

表2 主要变量描述性统计

(三)实证结果

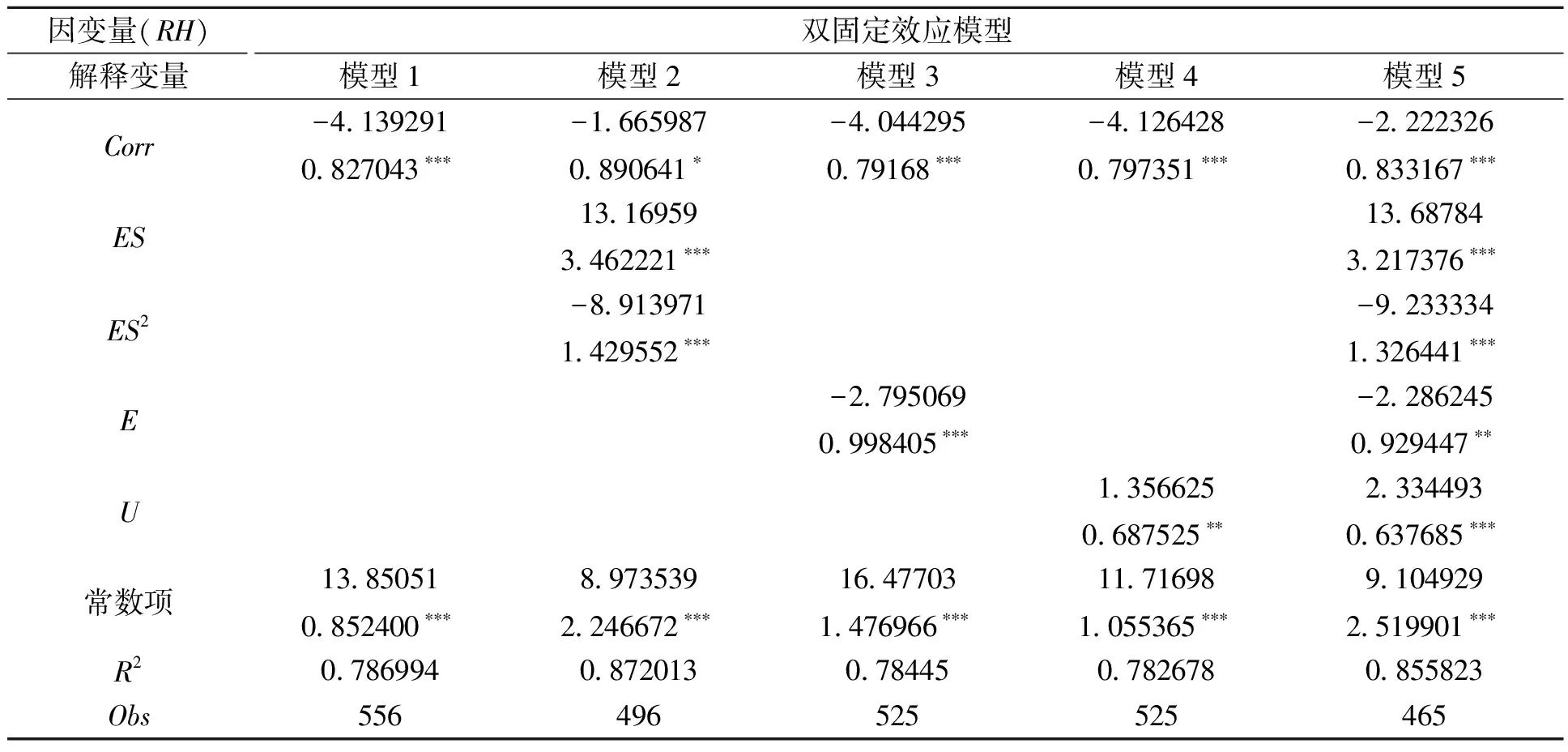

本研究主要采取面板双固定效应方法进行回归,并且所有系数估计的标准误是异方差和自相关稳健的。先考察腐败对人力资本直接驱赶效应,回归结果见表3和表4,分别以各地的人户分离率(RH)和大专及以上人口比(DZ)来表征劳动市场吸引力。关键的解释变量腐败程度以及控制变量的符号基本上符合理论预期,并均通过了显著性检验。

在表3模型1中,只考虑腐败和人口吸引力之间的关系,发现腐败的系数在 1%的水平上显著为负,直观地说,一定程度的腐败对劳动力市场吸引力有负效应,相对腐败程度每增加1个单位,则人户分离率下降4.13个单位;在表4的模型1中,腐败系数在1%的水平上显著为负,相对腐败程度每增加1个单位,则大专及以上人口比下降1.99个单位,因此,在腐败程度高的地区,劳动者会用脚投票,对人力资本产生驱赶效应。

表3 基于人户分离率的实证结果

表4 基于大专及以上人口比的实证结果

在表3模型2中,加入相对收支余额水平变量,腐败的系数绝对值有所下降,但仍在10%的水平上显著为负,相对收支余额一次项的系数在1%的水平上显著为正,二次项的系数在1%的水平上显著为负,与预期和表4模型3的结果一致。对人力资本流入地来说,相对收支余额呈现先上升再下降的趋势,而对于人力资本流出地而言,相对收支余额呈现先下降再上升的趋势,两地的水平趋于一致以维持人力资本流动的均衡。因此,在初始阶段,余额水平的增加对人力资本产生了较强的吸引力,此后这一效应则进一步减弱。

在表3模型3中,加入相对就业机会水平变量,腐败的系数绝对值基本不变且在 1%的水平上显著为负,相对就业机会的系数在 1%的水平上显著为负,与预期一致,这意味着就业难度每增加1个单位,则劳动力市场吸引力下降2.79个单位。该结果与表4模型4一致。表3模型4加入相对城镇化率变量,腐败的系数绝对值也基本不变且在 1%的水平上显著为负,相对城镇化率的系数在 5%的水平上显著为正,与预期一致,这意味着非农产业或经济发展水平每增加1个单位,则劳动力市场吸引力上升1.35个单位。在表4模型5中,腐败的系数在 1%的水平上显著为负,相对城镇化率与大专及以上人口比为二次方关系且系数均显著,表明城镇化水平在初始阶段对劳动力产生很强的吸引力,随后趋于减弱。

在表3模型5中, 将所有控制变量加入,发现腐败的系数绝对值下降到2.22,但在 1%的水平上显著为负,与表4的结果和预期一致。这意味着,腐败程度每增加1个单位,对人户分离率的总效应降低2.22个单位,同时使大专及以上人口比下降0.91个单位。而变量在校大学生比与预期一致并在1%上显著,比例越高则表示大学生留在本地的比率越大。

除了直接驱赶效应,腐败还会通过其他特征降低劳动力市场的吸引力。以下分析腐败通过本地在校大学生比、收支余额水平、相对就业机会、城镇化率对人力资本流动产生的影响(见表5)。

表5 腐败对人力资本间接驱赶效应

在模型1中,腐败程度与在校大学生比的交叉项系数在 1%的水平上显著为负,表明腐败会阻碍本地劳动力对人力资本的投资意愿,从而降低本地人力资本积累水平;在模型2中,腐败程度与收支余额水平的交叉项系数在1%的水平上显著为负,这意味着腐败程度每增加1个单位将会通过影响该地收支余额水平的积累而使该地劳动力市场的吸引力下降1.65个单位;在模型3中,腐败与相对就业机会的交叉项系数在1%的水平上显著为负,腐败会增加就业的难度从而不利于人力资本的流入,此外就业水平的系数为正,与预期方向不一致,但并未通过显著性检验;在模型4中,腐败程度与相对城镇化率的交叉项系数在1%的水平上显著为负,这意味着腐败程度每增加1个单位,将会通过影响该地城镇化的进程和非农产业的发展程度,使该地劳动力市场的吸引力下降0.75个单位;在模型5中,除了腐败程度与余额变量的交叉项系数,其他变量的系数均通过显著性检验,且与预期作用方向一致。

四、结论与政策建议

本研究利用1988—2019年我国各地腐败程度的面板数据,从理论和实证两方面考察了区域间腐败程度的差异与各地劳动力市场对劳动力吸引力之间的关系。经上述分析,现得出以下结论,并给出相应的政策建议。

(一)结论

1.腐败加剧了人力资本的外流。区域间呈现出相对腐败程度低、人力资本流入率高与相对腐败程度高、人力资本流入率低的分化。基于我国各省的腐败程度、在校大学生比、大专及以上人口比等典型事实,我国人口以及人力资本流动在区域间仍存在较大差异,集聚指数不减反增,与此同时,各地的相对腐败程度也出现了分化。基于面板数据的实证结果表明,不管是直接作用还是通过初始人力资本储备水平、收支余额水平、就业机会和城镇化率的间接驱赶效应,腐败使得劳动力用脚投票,加剧了地区间人口赤字和人口顺差并存以及智力外流的现象,不利于区域间经济均衡发展。

2.地区间腐败程度的差异导致经济和社会环境的差异,从而影响人力资本的流动选择决策。腐败的持续恶化,一方面,相较于低腐败程度地区公平健全的法律和制度环境,高腐败程度地区由于机会不均等、政府效能低下、公共服务供给不足、寻租活动泛滥,导致营商环境恶化等,不利于劳动力和人力资本的竞争;另一方面,加剧了“逃回北上广”现象,呈现以东部地区、大城市等低腐败程度地区为主的劳动力流动倾向,对城市原有的用工制度和福利体制带来了巨大冲击。

3.反腐败不仅是当前的重点政策考量,也会影响地区的长期增长潜力。反腐败有利于减弱人口赤字对经济增长的不利影响,留住有竞争力和生产力的人才,为下一步的发展做人力资本的储备,摆脱由于腐败造成人口外流从而削弱经济增长潜力的恶性循环。从结果来看,虽然某些腐败活动具有配置资源的作用,但这种正面的作用只是局部的,从总体上看不利于经济增长。

(二)政策建议

1.坚定不移地保持高压反腐态势。“打虎拍蝇猎狐”,让高压反腐成为中国政治的新常态,对腐败一票否决并追究到底,从源头上杜绝腐败。完善反腐宣传机制、监督机制和法律约束机制建设,积极推进党风廉政教育、突出反腐宣传。一方面,提高公职人员自觉性; 另一方面,让反腐败深入民心,形成人人有责的格局。此外,还要加强法律监督、行政监督及群众监督等,制定监督配套措施,强化反腐办案制度和法律惩处力度。让震慑效应深入各级政府部门的公职人员,使他们时刻警惕自身行为。

2.继续深化市场化改革,处理好政府与市场的关系。进一步提升市场化水平,积极推进法制建设,健全统一开放、公平竞争的现代市场化体系,加快简政放权和政府职能转换,建立权力负面清单。推动劳动力、资本、 技术及土地等要素市场发展,破除要素流动的体制机制障碍,加快要素自由流动及提高要素配置效率,提升要素市场服务现代化经济建设的水平。完善要素定价机制,减少要素价格扭曲。此外,要减少地方保护和行政垄断,促进统一市场的形成,构建公平、竞争和有序的市场环境。

3.政府的最优反腐策略应基于人力资本外流的实际,对反腐的财政和政策资源加以合理利用。加强对人力资本外流严重地区以及具体性产业领域的针对性反腐,进一步加强对上述地区企业设置和项目审批的审核,部分审批权可以通过公开招标、分开拍卖等手段实行;对其他地区的企业采用登记制、注册制和备案制等方式进行监管,反腐的重点应更为注重法律体系以及检察纪检系统的建立和完善,在制度层面将腐败限制在较低的水平上。

4.注重对本地劳动力市场劳动者收入分配公平感的考量,增加城市群体的融合度。加快户籍制度改革步伐,逐步剥离附加在户籍制度上的各种利益,实现城乡一体化、基本公共服务城乡均等化。具体而言,应当尽量放开有条件的二线城市的户籍,积极有序地放开一线城市的户籍,敞开小城市、县城的“城门”,让农民自由进城。