赤水河流域特有竹种爬竹种群现状及保护评价

钟洪明 苟光松 刘艳江 朱潇 代朝霞

摘 要:爬竹是贵州省赤水河流域特有的竹种之一。为了解爬竹的生存状况,对其进行了线路调查和样丛调查。结果表明:目前在模式产地葫市镇有爬竹天然分布面积约3.3 km2;通过样丛调查,龄级结构2a生以下的竹多于3a生、4a生的竹,表明该种群年龄结构为增长型,并且表现出具有一定大、小年现象。个体地径主要集中在1~1.5 cm范围内,长度级个体数量比例最大是5~8 m,说明种群结构较为合理。此外,在野外调查中发现,对爬竹生存构成威胁主要来自人为破坏、攀援植物和自然滑坡三个因素,需采取相关措施进行保护,以扩大其种群数量。

关键词:爬竹;特有竹种;种群特征;保護评价

中图分类号:S718.54

文献标识码:A

文章编号:1008-0457(2021)02-0071-04

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.sdnyswxb.2021.02.012

Abstract:Ampelocalamus scandens is a one of the endemic bamboo species in Chishui River watershed of Guizhou Province.In order to understand the living condition of A.scandens,the route survey and sample plot survey were carried out.The results show that the natural distribution area for A.scandens is about 3.3 km2 in the model disvovered area.Through the sample plot survey,the number of two years old bamboo is more than three years and four years old bamboo,indicating that the age structure of the population is expanding,and shows a phenomenon of on and off-year in A.scandens population.The ground diameter of individual is mainly from 1 cm to 1.5 cm and the largest proportion of individuals are between 5 m and 8 m,indicating that the population structure is more reasonable.In addition,in the field investigation,it is found that the main threats to the survival of A.scandens are human activities,climbers and natural landslides,so relevant measures should be taken to protect it to expand its population.

Keywords:Ampelocalamus scandens;endemic bamboo species;population characteristics;protection evaluation

爬竹(Ampelocalamus scandens Hsueh et W.D.Li)属于禾本科(Gramineae)镰序竹属(Drepanostachyum),为藤本状竹类,竿长10 m以上,节间长30 cm左右,箨鞘宿存,箨耳微小,箨舌发达,笋期8—9月,生长海拔为260~320 m。主要沿着赤水河两岸的悬崖陡壁上,是当地水土保持、涵养水源的植被之一,其材可作为造纸原料和编织材料[1]。模式种采集点为赤水的金沙,随着人类活动的影响和环境的变化,爬竹无性系种群数量急剧减少,其分布范围狭小,于2007年进入《IUCN红色目录》,其等级为极危植物[2],若不采取相关的保护措施,该物种很有可能会面临灭绝的危险[3]。目前,关于爬竹的相关报道较少,主要集中在组织培养、解剖学和育苗试验等方面[4-6]。

种群是物种进化的基本单位,种群结构可反映种群的分布状态及生存状况。研究种群动态可探知种群数量在时间和空间上的变动规律。研究竹类种群的径级结构和高度级结构,可从一定程度上反映个体中储存的营养物质多少和竹林经济价值的高低,再结合其年龄结构能更好地反映种群当前的生长状况和发展趋势[7-13]。因此,本研究通过对爬竹群落和种群现状开展调查,了解其种群结构、对濒危植物爬竹的种群进行保护评价、提出保护管理对策,为爬竹的种群保护和资源利用提供理论依据。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

研究区处于贵州省赤水市葫市镇,为赤水市西南部,地理坐标为N28°28′56′′,E105°56′5′′,海拔为272.4 m,天然分布总面积约为3.3 km2。属于中亚热带季风气候,冬暖夏早,立体气候和地区差异显著的气候特点,年平均气温为18.1 ℃,极端最高温度为43 ℃,极端最低温度为-1.2 ℃,年均降水量为1195.7 mm左右,年日照时长为1145.2 h,年均相对湿度为82%。土壤类型主要为紫色砂岩发育而成的沙壤[14]。

调查位置在沿赤水河两岸的悬崖陡壁上,除爬竹外,群落组成植物中草本层物种较多,主要有芦竹Arundo donax,蜈蚣蕨Pteris vittata,贯众Cyrtomium fortunei,海金沙Lygodium japonicum,荩草Arthraxon hispidus,江南星蕨Neolepisorus fortunei,石筋草 Pilea plataniflora, 翠云草 Selaginella uncinata,肾蕨Nephrolepis cordifolia,三裂蛇葡萄Ampelopsis delavayana,常春油麻藤Mucuna sempervirens,凤尾蕨Pteris cretica等,灌木层主要有小叶女贞Ligustrum quihoui,硬头黄竹Bambusa rigida,棕竹Rhapis excelsa 等。

1.2 研究方法

在线路调查的基础上,选取了2丛爬竹进行调查,进行每竹检尺(地径、竿高和年龄),用游标卡尺测量地径,卷尺测量竿长。地径(D)以0.5 cm作为1个径级,竿长(L)以2 m为1个竿长级,年龄级划分以1周年作为一个年龄级。爬竹地径级划分为Ⅰ级(0.5 cm

2 结果与分析

2.1 爬竹年齡结构分析

年龄结构是丛内各年龄组的个体在丛内的比例和配置情况,可反映现存竹丛内部个体的年龄组成及生长状况[15]。

对2丛爬竹的年龄结构进行分析,数据表明爬竹4龄竹株数共3株,调查中发现该年龄阶段的爬竹开始出现枯枝现象,说明爬竹进入4龄后开始衰老枯死。第1丛当年生竹株数为15株,占总调查竹株数的46.88 %,而第2丛2龄生竹株数最多,为26株。2丛的龄级结构2a生以下的竹多于3a生、4a生的竹,表明该种群年龄结构为增长型,并且表现出具有一定大、小年现象。

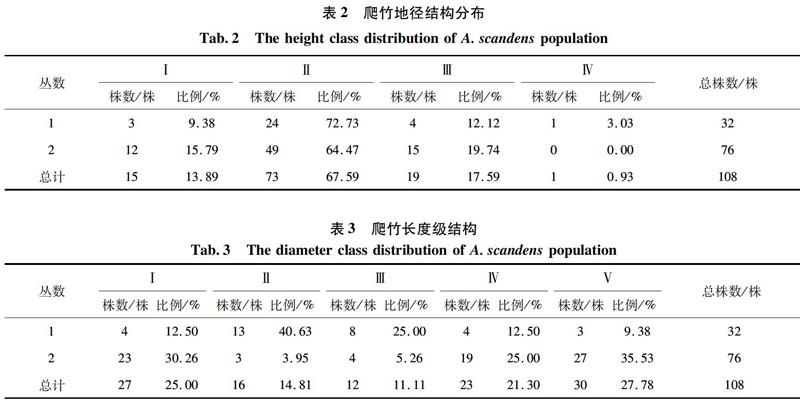

2.2 爬竹径级结构及长度级结构分析

地径可反映植株的生长状况[16]。调查选取的2丛群丛植株共108株,对其径级结构进行分析,结果如表2所示。爬竹第Ⅱ级(1 cm 不同植物个体间的长度差异可显示植物种群的空间变化格局。由于爬竹是灌木,会受到周围乔木的影响,理想的长度可以使爬竹得到充足的光照,保证个体的正常生长。通过对2丛爬竹长度级结构的分析,结果如表3所示,丛1的长度级为Ⅱ级(500~600 cm)的株数最多,为13株,占总株数的40.63%,丛2的长度级为Ⅴ级(800 cm以上)的株数最多为27株,占总株数的35.5%。两丛爬竹种群的长度级结构有所差异,丛1的爬竹长度主要集中在5~7 m,丛2的爬竹长度在8 m以上。分析其原因,可能与生长位置有关,由于其伴生植物的遮挡,两丛爬竹种群所受到的光照程度不同,个体生长速度也不同。 3 结论与讨论 3.1 爬竹种群结构特征 通过对贵州省赤水市葫市镇野生爬竹的调查发现,当年生竹最多,占总株树的35.18%,而3a、4a生竹只占总株树的27.7%,说明该种群的年龄结构合理,为增长型种群。从每年的株数来看,当年生竹>1a、2a>3a,说明发笋具有大小年的现象。样丛显示径级主要集中在1~1.5 cm范围内,而长度级却有所不同,第1丛多集中在500~600 cm,第2丛则多数在800 cm以上,其整体长度大于第1丛,这是由于不同竹丛受到光照、土壤以及竞争植物等环节因素影响不同所致。 3.2 爬竹种群生存的威胁因素 调查中发现在爬竹种群有人为采伐等现象,据当地人所说,早些年周围的村民将爬竹作为造纸的原材料进行采伐出售,使得爬竹种群有所减少。 目前在伴生植物中有当地人称为来浆藤的一种多年生藤本,属于旋花科银背藤属的植物,具有很强的入侵性,该植物可攀援至灌木或乔木,争夺阳光。现已有许多爬竹几乎被该植物覆盖,影响到了爬竹的正常生长。 由于爬竹生长的环境是在坡度比较大的崖壁上,容易发生自然滑坡。调查中就发现有一处宽20余米,长100多米的滑坡,滑坡的地方仅剩下裸露的岩石。 3.3 爬竹种群保护管理的建议 爬竹作为赤水河流域的特有竹种,目前已处于极度濒危状态,加强保护和扩大其种群数量是非常有必要的。 建立保护点。当地政府应当对爬竹的濒危状况引起重视,可为爬竹设立专门的保护点,针对该种群的特点及环境制定科学有效的保护管理制度和措施,监测爬竹植株、种群及群落的动态变化,并争取一定的专项保护管理基金以维护日常管理保护工作。 加强科学研究。对爬竹的生态学、生理学、遗传学、分子生物学等方面进行研究,以期探讨爬竹的生物学和生态学特性,揭示植株个体的生长发育、种群和群落发展演替等规律,从理论上揭示爬竹濒危机制,为当地保护管理实践提供科学基础。 恢复和优化爬竹的生存环境。清除竞争力强的来浆藤,恢复良好的生存空间;对易滑坡的地段在其上方挖掘排水沟,避免由于降雨引起滑坡而对爬竹生存环境的破坏;禁止人为的破坏,尤其是大量的采伐行为等。 扩大种群数量。在促进种群天然更新的同时,可通过分篼、扦插、组培等繁殖手段进行人工培育和种植,以扩大其种群数量。 参 考 文 献: [1] 张家贤,罗威,明勇.爬竹开花结实调查[J].贵州林业科技,1992(2):31-32. [2] 王密,邱新春,屠玉麟.贵州IUCN红色名录植物种类分析[J].贵州环保科技,2006(3):1-5. [3] FAN L L,ZHANG Y Y,et al.Complete chloroplast genome sequence of A mpelocalamus scandens (Arundinarodae)[J].Mitochondrial DNA Part B,2020:2237-2238. [4] 孟文艺,苟光前,何林健,等.贵州特有爬竹的组织培养研究[J].山地农业生物学报,2012,31(2):116-118. [5] 张家贤,罗威,明勇.爬竹育苗试验初报[J].贵州林业科技,1994(2):28-30. [6] 马玉栋,苟光前,孟文艺,等.贵州特有、极危竹种——爬竹、小蓬竹的解剖学研究[J].山地农业生物学报,2012,31(1):20-24. [7] 魏雪莹,叶育石,林喜珀,等.极小种群植物猪血木的种群现状及保护对策[J].植物生态学报,2020,44(12):1236-1246. [8] 吴高潮.太白山自然保护区秦岭箭竹种群年龄结构研究[J].陕西农业科学,2016,62(10):95-98. [9] 郑世群,杨皖乔,方镇福,等.极小种群植物白果蒲桃种群现状与保护评价[J].应用生态学报,2021,32(1):103-112. [10] 曾以平,左传莘,杨清培,等.井冈山自然保护区毛竹种群径级分布特征[J].江西科学,2010,28(4):445-448,480. [11] 马晨晨,代俊,肖之强,等.极小种群物种云南肉豆蔻的群落结构及其种群现状[J].广西植物,2017,37(6):782,783-790. [12] 罗金环,洪文君,何书奋,等.极小种群海南假韶子群落物种及种群结构研究[J].西南农业学报,2018,31(9):1912-1918. [13] 周炜伦,陈水飞,李垚,等.浙江仙居长叶榧树、刺叶栎资源现状调查及分析[J].中国野生植物资源,2020,39(8):65-71. [14] 陈晓红.赤水市竹类资源开发利用现状及对策[J].竹子研究汇刊,2001(3):52-54. [15] 许恒,刘艳红.极小种群梓叶槭种群结构及动态特征[J].南京林业大学学报(自然科学版),2019,43(2):47-54. [16] 邬刚,付朋,董红进,等.英山县独花兰种质资源现状及保护对策[J].安徽农业科学,2020,48(1):126-127.