影评·读书

《觉醒年代》

本剧以1915年《青年杂志》问世到1921年《新青年》成为中国共产党机关刊物为贯穿,展现了从新文化运动到中国共产党建立这段波澜壮阔的历史画卷,讲述觉醒年代的百态人生。该剧以李大钊、陈独秀、胡适从相识、相知到分手,走上不同人生道路的传奇故事为基本叙事线,以毛泽东、陈延年、陈乔年、邓中夏、赵世炎等革命青年追求真理的坎坷经历为辅助线,艺术地再现了一批名冠中华的文化大师和一群理想飞扬的热血青年演绎出的一段充满激情、燃烧理想的澎湃岁月。

点评:剧作水平不算太强,但是不妨碍《觉醒年代》仍然是一部值得一看的作品。看完本剧,能对在民国初期蓬勃发展的新文化运动有一个比较感性的了解。巴黎和会山东要被划给日本的时候,陈独秀发现不谈政治不行,想要在当时软弱的国民政府撑起的中华民国下谈解放思想基本是个空谈,新文化运动虽然意在解放思想,但是如果没有一个强有力的政党支持,这种解放思想毫无实际操作空间,于是中国共产党成立了!

《是面包,是空气,是奇迹啊》

将日本作为第一季文化之旅的目的地,选题囊括文化现象和生活方式,从吃、喝、建筑、设计、二次元、职业、情绪、自由行八个角度切入,夏雨、陈粒、西川三位嘉宾在每集分别带着三本书,到不同的地方触摸真实的日本、解决自己的困惑、探寻自己的答案。与此同时,刺激观众对读书的欲望,对旅行的渴求,引领观众感同身受,开阔眼界的同时重新认识自己,重新理解旅行的目的和读书的意义。

点评:这片子有着一种简单、不够深刻又很悠闲的调调。节奏不快,对于问题大多浅尝辄止,好在看的人可以自己体会和思考,有留白。描写日本社会和文化的纪录片很多,综艺节目却不太多。这个节目很聪明地用三个人作为线索,串起每一集的主题。不过,在选择讲述人方面,估计是为了兼顾老中青三代,选了三位,各有特点,缺少令人难忘的评论,常有无病呻吟之感,不做太多的评论了。

《我们星球上的生命》

曾經繁茂的热带雨林和浮游植物群落封锁住了大量碳,帮助维持大气平衡,而今雨林梢枯、水体酸化;北极冻土和浮冰以逐年可见的速度消融,剥夺了海象最后的栖息地,也打开了释放甲烷和二氧化碳的阀门。人类自20世纪50年代以来的“大加速”使这个世界滑向失控和衰退。现在,大卫·爱登堡站在切尔诺贝利的废墟上,向全世界发出警告,在未来100年内,地球将再次经历生物大灭绝,而此次矛头直指人类。

点评:周末把大卫·爱登堡的新书看完了,书是去年出版的,写书时他94岁。我说过要是在这个星球上选一个人来羡慕的话,我会羡慕他。一辈子足迹踏遍世界,深入过最蛮荒的地带,看过最壮阔神奇的风景,见识过最多样化的动植物。但是也正因为活得长,走得远,看到了这个地球在近一个世纪里生态环境不断持续恶化,这本书是一个大声呼吁,让大家都要行动起来,遏制全球变暖,选择更健康的生活方式,把生物多样性还给地球。

《东亚的诞生》

本书从全新的视角讲述了秦汉至隋唐时期东亚历史发展进程及东亚文化圈的形成过程。作者引用大量史料和现代学者在相关领域的研究成果,阐释了中华文化对东亚各国的影响,以及东亚各国对中华文化的吸收与改造。 他综合运用考古学、文献学、语言学等多学科的交叉证据,阐明了东亚各国如何通过将中华文化与当地文化相融合的方式,发展出既相互联系又各具特色的东亚文化。

点评:和作者的另外一部著作《东亚史》相比,《东亚的诞生》聚焦的时间段更具体(从秦汉到隋唐),并且把越南也纳入了讨论。书写东亚史的一个核心目标是摆脱现代民族国家观念的桎梏,看到不同地区间的人口与观念流动在塑造“地方文化”上起到的重要作用。就前近代的东亚地区而言,作者认为“东亚世界”的形成关键是汉字和儒家政治理念的传播,但值得注意的是这个文明共同体基本局限于各地区的上层社会。

《琥珀中的生命》

本书邀请了包含世界科幻星云奖、雨果奖得主在内的十余位科幻作家,如劳伦斯·M.舍恩、德里克·昆什肯等前往贵州采风,他们将从地方民族文化中获得的灵感,化作天马行空、想象力丰富的科幻故事,为科幻文学与中国本土文化的结合,迈出了坚实的一步。

点评:谁会想到,一个外星人来地球,就想在中国小县城里做个名誉县长呢?其中对于AI的机械呆板,也好好讽刺了一番。我们担心AI会在未来取代人类而工作,但却忽视了人性中很多AI不可替代的东西。当然,就目前的发展情况来看,人工智能还有很长的路要走。

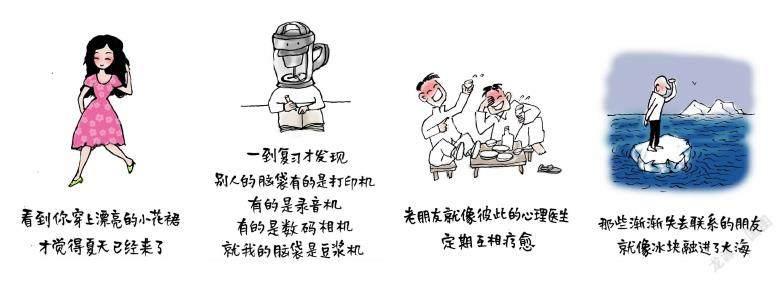

漫画专栏

林帝浣

任职广州中山大学,画家,中国摄影家协会会员,《电脑报》专栏作者。