新加坡华语的“星期”“礼拜”之争

林恩和

西方在东南亚的殖民统治,带来西方的历法和纪元制度,它不但深深地影响南洋华人的时间观念,也在后来改变华人的作息习惯。华人使用的农历,原本没有“周”(星期)的观念,西方历法以7天为一周的观念,在南洋直接影响华人,可以说最先接受“周”这个观念的是南洋华人。把“周”这个观念以“礼拜”来表达,作为英文“Week”的对应词,也是由南洋华人率先完成的。

“礼拜”时间单位的出现

“礼拜”一词古已有之,并非外来词,从《辞源》可查到其原意:“致礼于所信仰的神佛”,相传最早出自于汉朝班固所著的《汉武故事》:“不祭祀,但烧香礼拜。”随明朝郑和下西洋的马欢,著有《瀛涯胜览》,在有关祖法儿国段落提到:“如遇礼拜日,上半日市绝交易。”“礼拜”在第一例中是动词;第二例中它是动宾结构的短语,还没成为固定的复合词。这两个词语,在当时还是保持它原初的意涵,即致礼神明。第二例中的“礼拜日”和今天“礼拜日”的词义有很大的差别,它只是表达当天是敬神的日子,没有后来具有的时间单位的意涵。

“礼拜”产生新的义项,以7天作为一个周期的时间用语,是在16世纪西方殖民势力东来的时期。西方人到东南亚的殖民,旅居南洋的闽粤华人,因此完成了中西文化在中国大陆之外的初次接触。

目前能查到最早的文献资料,出现在1620年代编辑的《西班牙—华语辞典》(Dictionario Hispanico Sinicum),这部辞典由西班牙传教士与寓居菲律宾的闽南华人合作完成。这部辞典中在西班牙语“Amonestar enla iglesia”(在教堂布道)的词条下,标示华文对应词“叫礼拜”。“叫礼拜”这个短语表现出十足的闽南口语和南洋色彩。“叫”这个词对我们来说再熟悉不过,它有多种用法,比如“叫咖啡”(点饮品)、“叫的士”(电召的士)、“叫人来”(召集大家)等,“叫礼拜”在这里有“召集大家做礼拜”的意思。

南洋华社接受“礼拜”的时间用语

“礼拜”成为华语的时间用语,以及“7天一个礼拜”的观念在南洋被华社接受,时间上显然早于中国200多年。南洋由于早已存在华人经商和移民网络,新词语和新观念在南洋各个华社之间传衍承继。

新加坡在1819年由英国人开埠后,凭借其优越的地理位置,很快地成为南洋商贸和华人移民流动的集散中心。新加坡也因地缘关系和血脉相通,不但继承南洋华语的丰富遗产,也承担传播南洋华语的使命。从开埠初始,“礼拜”作为时间用词和“7天一个礼拜”的观念,毫无悬念地在新加坡进一步得到巩固,早期新加坡教会的华文记录和来往信函,提供不少的例子。

早期南洋华人移民包括新加坡的华人移民,只有地域的观念,没有国家和民族的意识,他们“唐番”意识的启蒙,是在南洋与外国人的初遇;他们“唐人”身份和“唐山”观念的唤醒,是以乡土文化和乡音方言作为依附。

“礼拜”观念融入华人社会,“礼拜”化为南洋华语的时间用语,在南洋以及在新加坡被接受和普及的过程中,既没有碰到唐番之分,产生抵触情绪的困扰,也没激起“洋教”和“祖先崇拜”的意识形态之争。

新加坡的“礼拜”“星期”之争

直到19世纪末,“礼拜”这个词语和它所代表的宗教性观念,在南洋地域经过200多年的使用,已经融入华人社会而被日常化。它能远离反偶像崇拜或西方语言殖民等意识形态的纠缠,主要是殖民地环境下行之有年的西方历法制度,以及闽粤华人移民薄弱的民族观念。恰恰就在这个时候,“礼拜”这个词语在新加坡,开始受到民族国家宏大叙事的影响,让它的使用陷入意识形态的困扰。

1877年,清政府在新加坡成立“海门领事馆”,统管海峡殖民地的华人事务,国家民族意识自此在华人中开始萌芽。进入20世纪,康有为等维新分子的到来,使得新加坡华人的民族认同产生质变。受中国维新运动的影响,新学堂和新报章纷纷出现,特别是孙中山南来鼓动革命之后,民族主义思潮更加高涨。

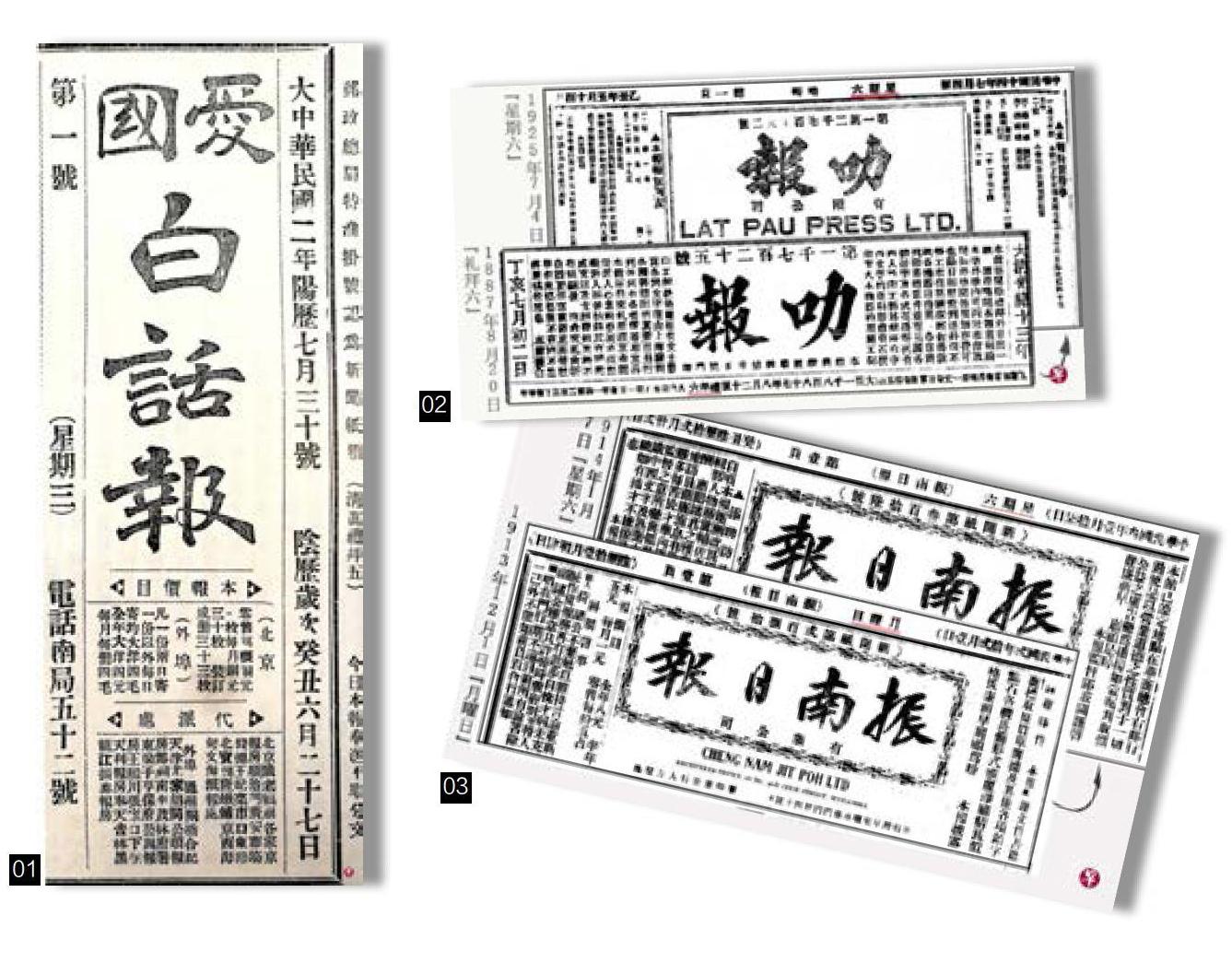

新教科书和新报章的出现,成为掀起这一波民族主义思潮的工具。这段时期新加坡出现的中文报章计有十几种之多,其言论倾向有保皇、维新、革命(亲国民党)和激进之分。这里可从各个报章更换版头“礼拜”用语,改用“星期”的时间作为切入点,来考察新加坡这段“礼拜”与“星期”之争。

·1881年创刊的《叻报》,是新加坡具有首次书证的中文报章,由土生华人薛有礼创办,是一份极端保守的保皇派报章。它在内文中偶尔会用“星期”来指称“礼拜日”,大部分行文还是使用“礼拜”用语。其版头迟至1925年7月1日才弃用“礼拜”,改为“星期”。

·1890年创刊的《星报》,由古友轩印刷馆老板林衡南创办,立场保守,从创刊到1910年停刊,版头均采用“礼拜”。

·1898年创刊的《天南日报》,由新加坡著名文人邱菽园创办,拥护维新主张,从创刊到1905年停刊,版头均采用“礼拜”。他在1913年创刊的《振南日报》出任总编辑,其版头用“七曜”纪日,直到1914年1月17日改用“星期”。

·1907年创刊的《中兴日报》,由同盟会会员陈楚楠、张永福创办,从创刊至1910年停刊,版头都是采用“礼拜”。

·1911年创刊的《南侨日报》,中国进步党党报,起初采用“礼拜”,1913年2月17日改为“七曜”纪日,直到1914年3月31日停刊。

·創刊于1908年的《总汇新报》支持保皇党,开始时版头用简称的“拜X”,1909年改为“礼拜”,迟至1930年1月4日才改用“星期”,是新加坡最迟启用“星期”的报章。

·1919年创刊的《新国民日报》,前身是《国民日报》,是国民党新加坡党部创办,从创刊至停刊均用“星期”。

·1919年在吉隆坡创刊的《益群报》,立场激进,不但在创刊号一开始就采用“星期”,并且从左翼思维的角度出发,关注劳工福利,推动星期休息问题的讨论。

·分别创办于1923年的《南洋商报》和1929年的《星洲日报》,创刊伊始版头就采用“星期”,不过行文还是常用“礼拜”,这个现象一直延续到二战前。

纵观新加坡各报章启用“星期”的时间,比中国的报章迟,因为新加坡华社根深蒂固的用语习惯,以及民族意识较为淡薄。新加坡华语在书面语上改用“星期”的行动,是一种和风细雨和较为被动的行为,它承自中国近代兴起的民族主义的余绪,因此既没激起中西宗教之争的涟漪,更没点燃中西文化冲突的火花。“礼拜”在新加坡华社民间的应用始终占有牢固的地盘。

·来源:联合早报网(原文有删改)

·责任编辑:黄昀昀