海宁:勾画代表履职“全景图”

王晓圆

自全省人大数字化改革工作推进会召开以来,海宁市人大常委会围绕治理体系和治理能力现代化建设对人大代表密切联系人民群众的总体要求,顺应代表对民情民意收集反馈的新期盼和人大对代表履职管理、民情民意综合分析的新需要,以代表履职评价、联系选民意见处理、民情数据库为核心,勾画代表履职“全景图”。

突破:让“不可能”成为“有可能”

人大代表是党和政府联系人民群众的重要桥梁纽带。一方面,他们在工作中需要多收集多传递民情民意,为有关部门提供决策参考。另一方面自身也要求及时掌握和了解意见建议反馈落实情况。

对各级人大而言,只有更好地把碎片化的代表履职信息和民情民意,由点及面收集分析,才能更加精准地“把脉问诊”,更好服务和保障中心工作。但传统做法难以实现大量基础信息的采集、汇总与反馈,数字化改革让这种“不可能”成为“有可能”。

抓住这一突破口,海宁市人大擘画了代表履职数字化的蓝图:

系统架构“一体设计”。以海宁市本级为主,协同镇街设计一体化系统架构,在海宁的各级人大代表统一纳入,形成“4(省市县乡四级人大代表)+1(街道居民代表)”管理架构。在“海宁人大云平台”上,实现海宁各级人大代表履职信息集中收集、分级管理、动态更新,管理全景呈现,个人精准“画像”。

履职管理“一屏掌控”。统一数据目录与收集标准,设计数据进口时提前定好标签和需要录入的关键词,确保数据能“收得到”、系统能“抓得准”、计算机能“算得出”。代表用一部手机可随时在云平台定位定点形成“云上工作间”,实时在线实现信息查询、日志记录、建议提交、监督跟踪、数据获取、活动互动、履职分享。

民情民意“一库集成”。实现联系选民意见建议归口收集、分级交办、分类管理、结果反馈全过程记录的闭环系统,数据集中形成“民情数据库”,每月由专班分析提炼,对每条建议、每个问题的出处可溯源、交办有反馈、处理有记录、结果有分析。

关联信息“一键通达”。多系统数据收集分库管理,梳理系统之间关联信息,从源头埋点到后期整合,用一个关联点辐射多项目数据,关联数据可共享贯通、可按需求整合应用,尽最大可能让数据多跑路、人力少重复。

执行联动“一网覆盖”。各项功能最大限度覆盖助力到工作的面、链、节、点,同步延伸、覆盖至镇街人大,形成两级人大、各级代表一网联动,推动人大工作效能整体提升。

集成:把“碎片化”變成“结构化”

每年5月,是海宁市人大统一组织的各级人大代表集中接待选民月。在海宁市周王庙镇博儒桥村的代表联络室里,省、市、县、镇四级人大代表相聚一堂,镇人大工作人员叶毅用笔记本电脑,一边记录代表履职情况,一边审核代表接待选民的意见建议。

叶毅现场操作的是“代表履职评价系统”和“代表联系选民意见建议分类处理系统”,均由海宁市人大原创开发,系统通过手机端和电脑端两条路径,对代表日常履职活动进行日志式记录,并同步赋予代表履职评价积分。选民在接待现场提出的意见,计算机通过运算已同步分两条轨道运行,一是记录到该代表的履职数据库中,二是按时间、发生地、类别、内容等进入“民情数据库”相应的分类子项中,等待进一步汇集分析。

同一时间,在海宁市海洲街道的白漾社区代表联络室,海宁市人大代表殷杰正把前一天提交在“民情直通车微信群”里的建议落实情况拍照上传,这个结果通过系统实时录入到同一条民情信息的结果反馈记录中。在殷杰的手机端上,这一条建议的办理状态,已由红色“未解决”转为绿色“已解决”。

“通过数字化管理以后,我们乡镇人大与市人大之间的连接更加密切,解决问题的周期也缩短了,代表的意见建议能更好落实下去。”自从代表履职实现上线管理以来,叶毅最直接的感受是,每月代表履职活动的纸质报表不用报了。

因此受益的还有海宁市人大机关工作人员陈斌,以前同事戏称他为“表哥”,现在他每月向镇街催报表的工作,变成了实时从数据库提取。

“原来台账月月催,现在记一次,大小台账就都有了。”陈斌说,“不仅提高了问题解决速度,更是将原来碎片化的点滴民情民意进行系统集成。”

此话不虚。陈斌举例说,在2020年“三联三督”(联企业督营商环境提升、联民生督实事项目及代表建议办理、联网格督基层治理推进)代表主题监督活动中,违法捕鱼、破坏水环境问题,形成了短时间内的高频次数据。其实这个违法现象代表向各方反映持续了半年多,但就是东一句西一句,信息不完整不精确,影响了后续跟进。

“这次数据一集中,有点有位,有理有据。现在这项工作已纳入政府常态化监管和考核,海宁市人大常委会农业农村工委还在牵头跟踪监督有关落实情况。”陈斌说。

“我们代表工作从2018年开始实施数字化管理,这一届的代表履职信息收集是历史上最全的。”海宁市人大常委会代选工委主任林友珍深感几年的努力是值得的。截至目前,系统已集成900多名市镇两级人大代表基本信息和4年履职档案,包括人代会履职、闭会期间各项活动等全程管理记录,并迭代升级生成10万条以上结构化数据。

重整:用“新流程”更迭“老方法”

随着数据越聚越多,通过流程再造和制度重构,海宁市人大数字化改革进入一个新的实践阶段。

2021年5月19日,海宁市人大代表陈飞正抓紧整理这一周的联系选民意见建议情况,并根据刚刚收到的短信,查看之前提交建议的办理进度。通过手机端,他的履职报告显示,去年他提出的13条意见涉及问题已经全部解决,今年提出的5条意见还有2条没落实。代表日志式履职记录,实现了按年度“一人一事一次一记一赋分”,提出的意见代表手机端可实时查询进度。

5月24日下午,海宁市人大常委会副主任朱黄龙牵头召开民情数据分析会。“本月共收到意见建议119件,其中:代表当场解释办结15件,已经交办104件(涉及问题已解决的69件);代表履职记录总量靠前的是黄湾镇、丁桥镇、许村镇;按民情内容分类,优化营商环境类11件,生态文明建设类30件,城乡融合发展类29件,教育医疗民生服务类7件,政法社会综合治理类42件。列前5位的有公安交通管理、垃圾分类处理、城市管理、优化营商环境、政法和社会治理方面。”

民情数据的专班专线专流程管理,形成“海宁人大民情专报”每月一通报,在此基础上,进一步梳理近期热点焦点难点,向海宁市委常委会汇报,由市委视情在会上交办,或者形成闭会期间代表建议交办政府,再或者梳理作为人大监督选题的储备。此次讨论的是第10期民情专报,此前,通过数据分析,海宁市人大常委会已向市委报告并转办4件,向市政府交办38件(工作参考144件),形成闭会期间代表建议2件,市人大常委会列为监督议题的4件。

基于数字化带来的驱动与倒逼,海宁市和镇街人大建立统一规程,实行一套标准工作流程,确保工作指令自上而下传导到点到位,执行流程化、落实标准化、运行常态化,并通过数字化,把已经比较成熟的做法梳理出来、提炼出来、巩固下来、传承下去,工作不会因为人员调整而断档或“走样”,基层人大工作从原来缺乏连续性向“可复制、能延续、常态化”转变。

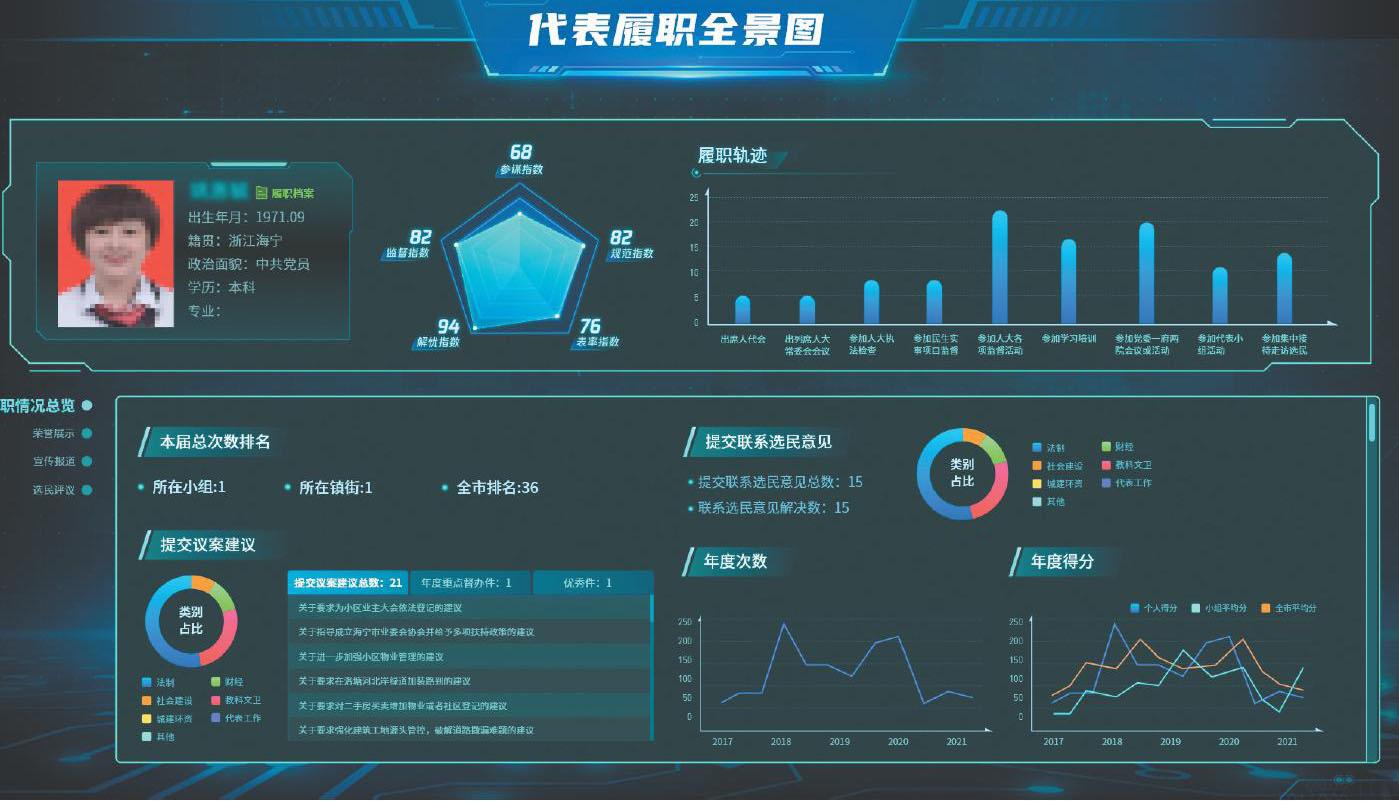

“4年的数据积累,可以尝试用数据说话、用数据画图、在云端展示,实现代表工作‘履职全景管理,代表精准画像。”5月7日,海宁市人大常委会主任姚敏忠主持召开第6次专班会议,主题是“数说五年履职”,定下了“五个”维度的评价指数,为代表履职“立体画像”。

进入海宁人大数据仓,打开代表履职全景图应用場景,每位代表的5年履职有了前所未有的新呈现:规范指数,看履职轨迹,法定职责是否执行到位;监督指数,看依法监督,民生实事项目跟踪、代表建议督办等的比对评价结果;解忧指数,看为民履职,联系选民群众、传递民情民意,为选民群众排忧解难,在群众中的口碑;参谋指数,看参与管理,推进治理现代化中,积极提意见、督办理、出点子、促落实;表率指数,看示范带头,履职中评先选优,推动中心工作担当作为。

思考:数字化是“赋能”不是“万能”

海宁市人大常委会深刻认识到,数字化改革对于当前各项工作,既是一个强大助力,也是另一种检验与挑战,“数字赋能”不等于“数字万能”。

只有融入工作才有实际执行效力。要紧密贴合人大法定职责、运行规律与工作实际,用法治的思维作谋划,用数字化改革的路径抓执行,通过小口切入抓突破、小步快跑强推进,精密设计技术方案,严密执行既定标准与流程,以人的无缝对接确保数据的无缝对接,才能取得预期效果。

记录履职就是记录责任,这个记录要经得起历史和人民的检验。人大代表是特定群体,上线管理与网络履职,要牢牢守住意识形态阵地,研究如何从技术上、管理上掌握主动权,避免网络履职出现负面影响。要促进网络民意与现实履职相结合,及时引导利用数字化的辅助把收集民意、汇聚民智的过程进一步制度化、效率化,促进民意真正落地。

自身够硬气才有推进改革的底气。数字化改革考量的是各个领域工作团队的专业水平、基础水平和管理水平。专业,决定数字化改革作战方案的广度、深度与精密度、逻辑性。基础,决定基础工作的扎实度,积累越多越规范越厚实,用于数字化作战推进改革的底盘越稳健,给予决策的支撑力越大。管理,决定整盘运作的实效性。

搭乘数字改革东风,各级人大打造唯实惟先、善作善成、更专更精的队伍,以小之力厚大积累,推动各项工作系统集成、各项机制迭代升级,整体提升人大功效,正当其时。■