求医记

1999年3月,九届全国人大二次会议如期在北京召开,林墉是广东代表团的成员,也是全国人大主席团的成员,他早早地去收拾衣服,准备让司机把行李送至广东省人大集中后再送飞机场。因为去年他第一次参加全国人大会议,到北京后,临开会前才被告知:你是大会主席团的成员,得坐主席台。但他没有这个思想准备,只穿了平常穿的毛衣就来了。结果,林墉从主席台下来时,很多人都对他说:“林墉呀,你今天怎么不穿衣服呀?”林墉纳闷:“我没有不穿衣服啊?”后来才明白,大家指的是,在这样重要的场合应该穿西装。

现在,又要去北京开会了,这么重要的西装,当然不会忽略。但他平常从不穿西装,只好把平常撂在一边的西装一件一件试穿,看哪一件合适。

这时意外发生了:突然手上的西装掉在了地上,头发晕,眼发黑,人感到很不舒服,于是马上到床上躺着。躺着躺着,他就睡着了。

这一睡,居然睡了十几个小时。我拍醒他:“司机来拿行李呢。”林墉闭着眼睛说:“我很不舒服,我去不了北京开会了,替我请假吧。”我再问:“你哪里不舒服呢?”他说:“说不出,好像浑身都不舒服。”摸摸头,没烧,看看脸色,也没有异样。我想,可能是连日来画画应酬,人来人往,劳累了,让他好好休息一下吧。

又睡了几个小时。想想,不对呀,林墉是个很勤奋的人,从来没有睡过那么长的觉,平常如果稍微好一些,他会马上起来的。现在他一定很不舒服才会这样睡。

又过了几小时。我可以断定,他一定是出毛病了。但是什么毛病,我真看不出来,一没发烧,二没呕吐,三没腹泻,而且之前一直是好好的。我马上打电话给小彭。小彭说,我也很难断定,我马上来看看。

小彭叫彭少辉,读书时学的是药理,后来在广州市一医院药剂室工作,管理药物的采购和发放。他精干、机灵,为人热心肠,常常为画家送医送药,问寒问暖,虽然不是医生,但医学上的学问肯定比我多,所以我一有事,首先想到他。

小彭来了。他看着林墉,一副睡得很舒服的样子,还打着轻微的鼾呢。小彭说:“我看不要紧,没什么大问题。”我说:“林墉已经睡了二十个小时了,这个问题还不大呀?”小彭说:“如果他有事,就不可能睡得那么舒服。”

我一想,也有道理,但心里总放不下,总感觉有什么事情要发生。

事情有那么凑巧,广州市儿童医院的院长曾其毅来作客,他一听说林墉已睡了二十个小时,连忙说:“肯定有事,赶快去医院检查,睡这么久,起码是脑缺血,不排除还有其他,正常人是不可能睡那么多觉的。”

于是在小彭的帮助下,林墉住进了市一人民医院,很快就做完了心、肺、血液、B超等检查,都没有发现问题。小彭建议,再做个核磁共振,看看脑有没有问题。

医生问林墉,以前有没有做过头部的检查。林墉回忆起六年前他曾为华侨医院义务画画,医院作为回报为他扫描头颅,这纯属友情扫描,扫着好玩,因为林墉当时没有任何症状。没想到却扫描出了一点异常,脑组织中有一个枣子大小的囊肿,再一片片的扫描切割,发现里面是液体,囊内液体和外面的脑液是相通的。

医生说,问题不大,但是要注意,假如碰到头发昏,眼发黑,晕倒,就要马上去医院检查。但是六年了,这种情况从来没有出现过。

检查报告出来了,颅脑MR检查:左侧侧脑室三角区见一不规则异常信号影,边缘清楚,大小约56mm × 58 mm ×55 mm,TIW呈不均匀低信号,T2W及压水呈高信号,欠均匀。增强后,病灶有斑点状强化。病变周围未见水肿信号。病变向上占据左侧侧脑室枕角。左侧侧脑室颞角扩大积水。第三脑室及中线结构右移。余脑组织信号可。颅骨未见异常信号。副鼻窦未见异常。意见:左侧侧脑室三角部占位病变,拟胶质瘤(多为室管膜瘤)。

脑里有瘤子!六年前的囊肿,长成了一个大得足以塞满了整个左脑室的瘤子!正因为瘤子已压迫到其他的脑组织,林墉才出现了二十多个小时的昏睡。医生初步判定为室管膜瘤——胶质瘤的一种。

这真是晴天霹雳!身体其他地方长瘤子已经很恐怖,脑里长瘤子更加恐怖!我从来都没有听说过这种病,更不会想到会发生在自己的亲人身上!我双手颤抖地接过那些片子,透过亮光,看见林墉脑袋那古古怪怪、我从来没有见过的纹路:弯弯曲曲,像高山,像梯田,像河冲,黑黑白白,纵横交错,仿佛一幅绝妙的黑白画。黑黑白白中夹着灰色,调子很丰富。可它不是画,是一个真实的脑袋!一个很聪明但却长了瘤子的脑袋!后来我听人说,得这种病的概率是万分之一。万分之一!这么难得的东西,居然让林墉得着!

后来我又听人说,脑子长瘤子的人都很聪明,因为有部分的脑细胞被压迫着,有部分脑细胞则离奇的发达,发达的这部分脑细胞所管辖的功能是异于常人的。我看见,那个叫脑室的地方,有一块圆圆的黑黑的东西,医生说是正常的脑组织发生异化,脱变为不正常的组织,当它增生到一定的时候,就会压迫到周围的正常组织,会产生症状。大脑是人体的总指挥,大脑受到伤害,会失语、失明、失憶、失禁、瘫痪……甚至死亡。唉,原来林墉的聪明,是以这样沉重的代价得来的!

医生说:“问题很严重,已不能等待了,保守治疗不可能,得马上开刀,把肿瘤拿下。在哪里开,你自己做决定。”我听得直冒冷汗,浑身发抖。

我问小彭怎么办。小彭说,也只能是开刀了。

我把林墉带回家中,一进门吓了一大跳。

满屋子都是人,亲戚们全来了:林墉的大姐、三姐夫妇、四姐、四姐的孩子,我二妹、四妹、五妹……连在深圳工作的侄儿也来了。

满屋子是烟,原来是林墉的大姐在拜神烧纸钱,求神仙保佑林墉手术成功。烟把我妈妈熏得哮喘病发作,四妹找出轮椅飞快地把妈妈推到屋外……

乱套了,乱套了,整个家都乱了!

小彭跟我说,这是大手术,又是脑部手术,一定要选好手术医生,碰到技术差的,你这下半生就完了!

隔行如隔山,广州那么多的医院,那么多的医生,医术谁好谁劣?请教谁去?以前我们去医院看病,哪里近就去那里看,都没仔细选择过。可现在不一样啊!我镇定下来,我强制自己不要惊慌,事到如今,只能见步行步,想办法跟林墉找个好的外科医生动手术。

一个名字突然出现在我的脑海里:林曙光!

林曙光是省人民医院院长。好多年前,省人民医院邀请我和广东画院院长王玉珏去评选他们医院职工的美术书法作品和医院院徽。评选完了,院长林曙光还请我们吃了一顿饭。林曙光是广东潮汕人,高挑身材,年轻英俊。虽然事隔多年我还很有印象。他是全国人民代表,现在正在北京开会,据说在省人大里,他和林墉同在一个小组,应该相互认识。

我立马通过朋友刘观送找到了林曙光,请教他该如何办。他很干脆告诉我:“做脑部手术,中山医院不错,我们省医也不错。你可以把脑部片子,送给我们医院神经外科主任林志俊,请他看一看,我叫他跟你约时间。”

很快,林志俊医生联系了我,看了林墉的核磁共振片子后,他说:“马上做手术是肯定的,先住进我们医院,我看看病人再说。”没想到这么快就定下来了。事已至此,还能怎么选择呢?毕竟病人的病情是不断发展的啊!

我把这个情况告诉儿童医院院长曾其毅,他说,按照目前大家的看法,脑外科手术,省医、中山医院、广医二院都不错,但这个林医生我不认识,我明天来看一看。

第二天,曾医生来病房,站在一边静静地看林医生查房。待林医生走后,曾医生说:“可以,他可以。我看他很有经验。”

我才注意到,林志俊医生,五十多岁的样子,头微谢,皮肤黝黑,两只手像两把钳子,十分有力,态度诚恳,能让人明显感觉到他的能力和经验。我第一次见他,就对他有好印象:他应该是一个很专业的医生。我庆幸自己一下就能碰到一个好医生。

值得庆幸的事情接踵而来。仅隔一天,林曙光院长在全国人大的会议上请了假,从北京飞回广州,组织了林墉手术的会诊。会诊时,除了本院神经外科和麻醉科等的医生、护士外,还请了广医二院原神经外科主任、伽玛刀中心的创始人朱建坤医生,中山医学院附一医院神经外科主任陈明振医生。

在经过林曙光院长的许可后,我也进来旁听了会诊。听着医生护士在发表意见,林曙光院长在布置事情,虽然听不明白是什么,但个个词都像雷一样轰在我的头上。

我回到病房时,林墉已清醒了。他恢复了平常的样子,好像没有什么病容,更没有一点惊慌。他坐在椅子上,跟来探访他的朋友聊天呢。

作家苏烈最先来,因为他就住在隔壁的病房,平常虽然大家都在广州,但见面的机会并不多。现在这种情况下见面,似乎还挺高兴的。

很快,林墉生病的消息就传出去了。平常他的朋友就多,交游很广,在广东画院时,他的画室是不用关门的,整天川流不息的访客,满座高朋。现在,朋友们送来了很多花篮,多得房间里放不下,就放到值班护士的柜台上,摆了整整一溜,跟过节一样。

接着是例行的各种身体检查,血压、血液、心脏及内脏的各项报告陆续出来了,基本没有什么问题。

准备做手术了,因为是开颅手术,必须先把头剃光。

医院里的理发师,最厉害的手艺是剃光头了。3月16日,手术的前一天,理发师几剪下来,林墉的头发全没了,再刮几刮,林墉的样子全变了!他摸着光亮亮的脑袋,一副听天由命的样子。这天夜里他照样呼呼大睡,他说:我不操心,把自己交给医生就行了。这个时候,最能考验一个人的心理素质。

我却不行,惊慌万分,老在发抖,甚至吃饭时夹不着菜,老是想着手术的各种不测,手术前一夜无眠。

1999年3月17日上午8时,护士把林墉放上担架,推进电梯,到楼下,又抬进汽车,送去手术室。林墉的三姐、四姐赶来,挥着手,流着泪,一副生离死别的样子,气氛凄惨。自从林墉出事之后,四妹家芳马上来帮手,她不但帮我料理很多杂事,还是我的精神支柱。

约莫过了两个多钟头,主刀林志俊医生从手术室里出来了,手里拿着一个小杯子。我赶忙迎上前,他举起小杯子说:“请你看看,这是取出来的林墉的脑肿瘤细胞,病理是什么,还要进一步化验。”我睁大了眼睛看,那像猪脑一样的东西只有一点点。

“为什么这么少?”按影像里显示的体积来算,应该是好大一杯……

会不会没做干净,还有余留?如果有那又会怎么样?我心里马上有一个疑团。这疑团的产生,基于这几天得来的知识。听人说,脑的瘤子很难做干净,那像豆腐一样的脑浆,挖多一点就会有后遗症,挖不干净就会复发。而这种叫胶质瘤的瘤子,边线是不清楚的,会给手术带来很大的难度。

不多久,林墉从手术室里被推出来了,双眼紧闭,脸色惨白,脑袋上插着几根管子,和今天早上相比,判若两人啊!唉,人这东西,真是脆弱得很哪!生与死,只是一线之隔。

之后,林墉被推进了监护室。但我们被拒绝入内,只好在门外徘徊,终找不到机会进去。无奈,只能回病房休息。

终是不放心,我们又来到监护室门口,顺手拿了挂在门口护士穿的白大褂穿在身上,趁着没人,一闪进去了。林墉还在昏迷,床头的仪器,一跳一跳的显示他的脉搏、血压,他的体征。旁边挂着尿袋,已有半袋尿。没一会,护士发现了就把我们赶了出来。

这几天中,小小的监护室,已有两人死去。

大概第三天,林墉醒来了,但还是很衰弱。醒来后,他首先关心的是自己画画的功能有没有失去。他说要画画,要看看自己还能画到什么样子。我们马上拿一个速写本、一支笔给他,他很快就画出了一个女孩的头像,画得很端正。林志俊医生和我们都很高兴,因为这意味着,原来最担心的画画的功能还在,没有丢失;也证明他的肢体没有瘫瘓,起码上肢是好的,脑筋也不错。

林墉在监护室里呆了九天。我们每天伏在过道里,有机会就溜进去护理林墉。林志俊医生很理解我们,用一个小屏风把林墉围起来,给我们做一点小掩护,我们在里面跟他喂食、按摩。

九天之后,林墉转回一般病房。

他现在的问题是,因为手术产生了脑水肿,还有,核磁共振的片子显示原来的患部有一个阴影,这阴影,是残留,是血块,还是疤痕?不清楚。

人脑是个很奇妙的东西,它掌管着全身各个部位,一些脑细胞组织管一个功能,假若哪一些脑细胞组织有问题,所管的那一个功能便会失去。林墉脑水肿的那部分脑细胞的功能是管名词和写字的,所以,凡是名词他都说不出来,比如人名、地名、物名,简单到杯子、碗、毛巾、鞋等都说不出。他不会写字,连自己的名字都写不出,医学上称为“命名性失语”。后来我们慢慢教他,他可以写了,但写的字却是反过来的。正常人想写反字还挺不容易呢,要练好久,可他一写就是反的。后来,写的“墉”字中间总会有个“米”字,而且很长时间都是这样。倒是思维还可以,比如说,他叫我苏华,苏华是名词,他叫不出,他就跟着我妹叫我“家姐”;林主任是名词,他也叫不出,但他的思维好,就自创叫林主任“一哥”,因为林主任是一把手,叫李副主任“二哥”,因为李副主任是二把手。

这时静脉注射的用药是地塞米松、速尿、白蛋白,天天如此。地塞米松是激素,速尿是脱水,白蛋白除了增强体质,还有点脱水的作用。激素用了一段时间后,人就马上变了样,胖,满月脸、水牛背、将军肚,饭量很大,一顿吃四个馒头两个鸡蛋,吃完还想要。

期间很多朋友来看他。连近八十岁的吴南生同志,也来了几次,他对医生说,这是一个很聪明的脑袋,你们一定要治好这个脑袋。他又跟我说,我来的意思是想让他们更重视一些,医院重视和不重视差很远呢。

医院方面,知道这是一个很聪明的脑袋,都很尽心尽力,又是中药又是西药,还组织专家来会诊,但脑水肿的问题解决进展缓慢。林志俊医生建议去做高压氧。

所谓高压氧,是在一个密封的空间,病人进去后,舱内加压,外面的氧气也同步加压,然后送到病人处,给病人呼吸。高压氧对脑部受伤的病人最有效果,可以为大脑提供充足的氧气。但这时林墉已不能走路了,连站立都不可能,小腿的肌肉萎缩得厉害,只能用担架床把他抬进高压氧舱。

以前有过关于高压氧舱出事的报道,林志俊医生亲自和林墉一起进入高压氧舱,以消除他的顾虑。

日子一天天过,人还是不见好。此时,林墉变得很脆弱,见人就哭,一哭脑袋就变得通红,十分吓人。医生说,很多脑受伤的病人都很喜欢哭,哪怕是久经战场的老红军也不例外。为了不让他感情激动,尽量不让他见人。还好,很多来看林墉的朋友都能理解,都说:不要紧的,我在门口看看就好。

一天晚上,林志俊医生邀请几个同行来看林墉,请他们出点主意,有河南医院脑外科主任朱建坤、中山二院脑外科主任陈明振、华侨医院脑外科主任陈善成、珠江医院大外科主任陈长才等。他们纷纷发表意见,其中陈明振医生的意见最使我吃惊,他建议做二次手术:脑里面还有残留,东西不清干净,病怎么能好?

天哪!开一次脑已经把人折腾得半死,半个死人再开一次脑,这人还有命吗?林志俊医生却不主张这么激烈的做法,认为恢复得虽然慢,但始终会好的。

一天,神经外科来了一个三十左右岁的男病人,他被安排在对门的病房,等待做手术。

青年进来时相当精神,到处参观。他走到我们的病房,林墉看见他,向他招了招手,青年很快地走过来,他们就开始交流。青年说,他是一个汽车司机,有一次突然晕倒在地,但很快就醒来,醒来后什么事也没有,一切如常。他有个亲戚,亲戚有一点医学常识,觉得这总是个问题,建议他到医院查一查,看脑部有没有问题。果不出其然,核磁共振照出脑里有肿瘤,医生建议来做手术。林墉马上把他视为同道,以一个过来人的身份和他谈经验和心得。两个人谈得津津有味呢。林墉能和人交谈,神情这么好,说话又有条理,这证明他的病情又好了很多,我们看着都很高兴,

遗憾的是,那青年转了一天后,第二天便不见了,原来,他已缩在病床上躲在被子里,一下子好像病得很严重似的。

为了更有说服力,林志俊医生建议请北京的大权威来会诊。

这北京的大权威叫王忠诚,是北京天坛医院院长。后来我在中央电视台播出的节目中看过他的介绍。他在抗美援朝时作为赴朝的医务人员,曾救下很多伤员,伤员受伤的部位大部分是头部,头部受伤大部分要做手术,但当时受技术和条件的限制,很多人因为不能及时做手术或手术做不好而死亡,这给他很大的刺激。战争结束后,王忠诚刻苦学习,苦练技术,前后一共做过一万多例脑部手术,成了闻名全国的脑外科手术权威、中国工程院院士。王忠诚院长是中国显微神经外科的创始人,他使神经外科手术质量跃上了一个新的台阶,让神经外科在医学领域有了重要的位置,让中国的神经外科事业达到了世界先进水平。

大权威很忙,不易请,据说是广东省委通过北京市委才请来的。

省医脑外科副主任李昭杰跟我打招呼,王忠诚话语不多,可能只有两三句话。为什么要先跟我打招呼?他继续说,以前曾有病人千里迢迢请他来会诊,但会诊完,王忠诚只讲两三句话。病人家属就很有意见,因为他们来往的费用是由病人负责的,花一万几千,等来只有两三句话,心里实在不能平衡。一般人不一定理解,这可是质量很高的几句话啊。

朱建坤医生和林志俊医生毕恭毕敬从飞机场把王忠诚大权威接到医院,一番检查后,王忠诚开口了,三点意见:一、手术是成功的;二、治疗的方案是对头的;三、现在的情况是可以的……

有了这个肯定,林医生高兴得不得了。

王忠诚和他的助手很快就回北京了,这边继续着林墉的治疗。终于有一天,核磁共振影像上显示,脑的中线往中间靠了一些,这意味着,脑水肿开始好转。

大权威就是大权威。权威的看法带有预见性。

下一个问题,是手术后做不做放疗和化疗?广州各医院的权威也纷纷发表他们的意见。

珠江医院大外科主任陈长才,根据他以往的经验提出,因为手术做得不干净,现在有残留,最好做化疗。铁路总医院院长、脑外科专家曾恒辉认为,可以做伽玛刀。他有一个病人做了手术,但做不干净,再做伽玛刀,现在已可以骑摩托车跑来跑去了。华侨医院脑外科主任陈善成、放射科庄承海,市一人民医院脑外科主任魏正怀,南方医院放射科主任陈龙华以及中山医肿瘤医院医生等,都各自发表了意见。

林志俊医生认为,病理一级的,也就是说肿瘤是良性的,手术后一般不做放疗和化疗。因为放疗和化疗,对身体是一个摧残,造成免疫力降低。林曙光院长说,不怕的,这个良性肿瘤,生长很缓慢。现在这个尺寸,其实也不知道是长了多少年了。再说,就算它还不老实,再长,我们还有办法对付。

但我总想到它的反面,万一手术后起变化了呢?恶化了呢?难道还再开一次刀吗?他们当医生的,把人割了一次又一次,就像家常便饭……

又是一次大会诊,人员大体和以往差不多。有广医二院朱建坤医生,市一人民医院魏正怀医生,铁路医院曾恒辉医生,中山二院核磁共振的梁碧玲醫生,南方医院放射科主任陈龙华,暨南大学华侨医院陈善成,省医神经内科主任徐书雯、王丽娟和放射科主任陈应瑞,影像科主任梁长虹,省医林志俊、李昭杰以及中山医院的医生等。

他们都很热烈地发表了意见,大多数人认为,为慎重起见,怕复发和恶变,下一步要进行放疗或化疗。南方医院的陈龙华医生说:“我们医院有光子刀,光子刀在目前来说是最先进的。”他建议病人可以到他那里做光子刀的治疗。而珠江医院的陈长才医生,还是坚持做化疗最好。朱建坤医生是广医二院伽玛刀中心的创始人,当然主张做伽玛刀。他们手上都掌握着先进的医疗武器,都极力推荐。而铁路总医院派了一个管化疗的女医生来会诊,自然是主张化疗的。连省医脑外科副主任李昭杰也发表了同样的意见。事后他跟我解释,他是林志俊医生的手下,他的意见一定要在林之前讲出来,不然就不好说了,因为他清楚林的观点。

中山二院梁碧玲医生,她是另一种声音:“现在大家认为在影像中显示的是残留的,我认为有可能是疤痕(即手术后结的痂,可慢慢被吸收的)。如果是疤痕,现在可不作任何处理。我的经验,疤痕有时候,吸收也是挺慢的,也许要三五年的。假如不是疤痕,而是残留,因为它是病理一级,是良性的,也先不着急做放化疗,可以暂时观察观察再说。

这个观点是我最爱听的,因此,梁碧玲给我的印象特别深刻。听人说过,广东有两人看片子最厉害的,其中之一就是梁碧玲。

最后,林志俊说话了,他显得有点激动,他说,谢谢大家说了很多意见,也很有道理,但是说到要病人做放疗和化疗,我不能同意!我给病人做手术,做治疗,有这么长时间,和病人有感情了,我不想再折磨病人!我们省医是这样处理的:病理是一级(良性)的,一般是不做放疗和化疗的!

会诊就这样结束了。我内心是同意林志俊的意见的,我不懂医学,一方面我怕林墉再受折磨,另一方面,直觉觉得消灭残留的肿瘤细胞和保存身体的免疫力同样重要,这就要认真权衡得和失。因为病理是良性,良性就意味着正常的细胞异变,走得还不是很远。肿瘤细胞生长非常缓慢,假如身体的免疫力较强,就可以把肿瘤细胞消灭,这和军事上的道理是一样的,是矛盾的双方力量对比,敌强我死,我强敌亡。保存和增强自身的抵抗力来对付肿瘤细胞为上策。况且,是残留是疤痕还没肯定呢。这也是我学习毛主席的哲学著作“论持久战”的心得。

我分析了各路专家的意见,我觉得专家意见的形成,源于病人脑里有肿瘤残留的判断,假如梁碧玲医生的判断成立呢,那就是另一种处理了。

这时,如何判断就显得太重要了。我想多找一些专家来看看片子。人家告诉我,和梁碧玲齐名的看片专家叫黄其鎏,是南方医院影像科的主任,快退休了。我设法托人和他联系上,并带了一大叠林墉的核磁共振的片子去找他。黄其鎏医生很耐心地一张一张地细看,看了有大半小时,然后他慢慢地说:“是复发。”

经历了这么久,复发是我最害怕听的字眼了。复发,意味着残留的肿瘤细胞加速生长,病情恶化,甚至转移……我在医院里就见过,手术后又复发的病人的那种奄奄一息和家属那种凄凉……

我再走回医院时,已没什么力气了。但既然专家判断了是复发,那么,现在必须要考虑下一步,为下一步的治疗做准备,于是,我顺道去参观陈龙华医生的光子刀,看看光子刀是如何治疗病人的。

看我忧心肿肿的样子,带我去找黄其鎏医生的省医放射科的陈应瑞医生不断安慰我:“放疗、化疗这些东西也没有什么大不了的,你来我们科看看,个个病人还不是活蹦蹦的,哪有你想的那么严重!”

回到医院,林墉正在聚进精会神地练字呢,看样子他的状态并不坏。

老天爷保佑了林墉,只是苦其心志,劳其筋骨,空乏其身,并不欲把他置于死地。

后来事态的发展,一如林曙光院长和林志俊医生所料,治疗仍按原来的方案,每天静脉注射地塞米松、速尿、白蛋白……

林墉终于一点一点地好起来,脑的中线开始往中间移,脑水肿慢慢吸收,很多失去了的名词又回来了,天天练的字,虽然写得还歪歪扭扭,但已能写出不少而且也不会反,“墉”字中间也没有“米”字了。但腿上的肌肉就惨了,才一两个月的时间就萎缩得不能看了,林墉已不能走路。医生老说要他进行锻炼,其中有个年轻医生舒航,体格健硕,虎头虎脑的,很具备一个外科医生的身体条件,我想他将来定是科里的一把好刀。他老说,你们太娇惯林墉了,要走路要锻炼,不刻苦锻炼怎么能好?如果他不是名画家,是一般的老百姓,我非把他天天赶下地不可。是啊,怪不得人说才多身子弱!

于是,我们总劝林墉多下地走,并请了按摩的医生来给他按摩,但好几次,按摩的医生来,林墉就睡着了。后来他自己道出秘密:当他不喜欢按摩时,就假装睡着,看见不喜欢的按摩医生,也假装睡着。他说,和你们论理也费事。他会使点鬼主意了,说明他的脑筋已很清醒了,他已恢复以往的自信,自己想怎么整就怎么整。

医院总不是人住的地方,住久了,心特别烦。林墉想家了,他要求回家看看。林志俊医生同意了,为防意外,答应和他一起走。

家在三楼,卧床几十天,林墉已无力走上三楼,望着楼梯感叹。幸亏林志俊医生力气大,把林墉背上了楼。阔别了几十天的家,觉得处处亲切。林墉这里摸摸,那里瞧瞧,回家的感觉真好!尤其是到那鬼门关走了一遭的人,更是另有一番滋味。他还开了卡拉OK,唱了一轮。

林墉的大脑,也是林志俊医生的得意作品呢,他治好一个病人,那种愉悦,比我们画家画出一幅好画更甚,因为那是一条人命!因此,林志俊医生也大声地唱了几曲。

脑中线一开始往中间移,脑水肿一开始好转,病情就好得很快。

四十天后,医生通知可以离开脑外科,转到东病区神经内科,再作调理。

当收拾好东西要离开脑外科时,林墉却眼泪涟涟,不舍得走,他很难过,坐在轮椅上,跟医生护士护工,一个一个去道别。他叮嘱护士护工,不要忘记他,一定要到东病区去看他。

唉,谁讓他在这里度过了四十多个日日夜夜……

我们用轮椅把林墉从脑外科推到东病区神经内科。这东病区很有名,我很早就听说过,是专为我省厅以上的干部服务的。

神经内科主任叫徐书雯,是个四十岁左右的女医生,高高的个子,端正的五官,很有风度,穿着白大褂时有一种正气。

转到神经内科才两天,林墉突然发起了高烧。经拍片检查,原来是肺部感染。这叫院内感染,医院内也是有很多病菌,体质弱的人就容易感染。查清病因,对症下药,烧很快就退了。

林墉的肺炎好了,医生说,暂时医到这里吧,先回家调理调理,有什么事情,可以马上回来。可以回家了,大家都很高兴,病人、家属、医护人员一起辛苦了那么几十天,现在终于有个好结果。尤其是做那么大的一个开颅手术,没有后遗症,那真是天大的幸事!

回家了,一家人又团圆在一起,这才深刻的体会到,健康就是幸福,有了健康,才有一切。

林墉在家疗养休息,但他更想画画。他已不拿画笔好几个月了。

他很快便在画板上钉上宣纸,拿起画笔画了一个美女头像,后面加一些花草,人物画得很细致很美,花草也不错,上颜色是错版的,对不准,但对不准反而显得丰富。但题字的时候就出问题,想写的字写不出,他说脑子里的字都没有了,一片空白,最后只好我来帮他写。

我觉得能画画就很不错,因为你是个画家,画画才是你的本行。但林墉并不这么想,他很痛苦,他痛苦脑中的字,大部分都没有了,忘记了,他变成一个没有文化的人了,伤心至极。他为了能快点恢复,有时候花三天的时间去想一个字,硬是要把它想出来。我跟他说,何必呢?你不懂,马上来问我,我告诉你,你把它记住,这个字不就回来了吗?这样的速度,不是会更快吗?

可他就是不,他偏要硬想,用他的办法。医生交待,隔一段时间就要去复查一次,看有什么变化。我知道,林墉这病,不会到此为止,肯定还会有“续集”。

我粗略地看了两本医书:一本是《中枢神经系统MR诊断和伽玛刀治疗图谱》,是河南医院朱医生送给我的。一本是《鼻咽癌影像诊断学》,省医梁医生送给我的。本想找有关林墉的病情的医书看,但是找不到,只好找相近的,能了解个大体也好。

现在病人回到家里,没有医生管了,下一步该如何办?有人建议,不防把核磁共振的片子拿到香港,给香港的医生看一看,多一种判断,开阔点思路。刚好,妹妹小华的美术馆有任务去香港,答应让我女儿带着片子跟他们一起去。到香港后,梁洁华女士带着我的女儿去医院找医生看片。

梁洁华女士,是已故香港恒生银行董事、著名金融家、大昌贸易行创办人、慈善家梁球琚先生的女儿。长期来,她积极协助梁球琚先生赞助中国的慈善、教育、医疗、文化、体育、宗教等事业。她又是一位画家,以中国的历史、神话和文学作品为题材,创作了大量大幅人物画,塑造了大量的中国女性形象,经常在中国和世界各地开画展。梁洁华女士善良,富有同情心。她得知林墉生病后,打电话给我,要我把心放宽,一定要注意自己的身体。她说,苏华,我比你更惨!一年之内,我失去了五个亲人:丈夫、父亲、母亲、家公、家婆,而她仅有的一个哥哥,也在他们之前走了。你说我痛不痛苦?精神崩不崩溃?但是我坚强地活下来了。要坚强,做人一定要坚强,要保存自己,保存自己才可以为丈夫治好病。

人生中,当碰到困难和挫折,能得到朋友的真诚帮助,就有了克服困难的勇气和信心,前路因此而不再黑暗。这次为林墉治病,除了梁洁华女士,我还得到了很多人的关心,我真正地感受到人世间的温暖。

还在林墉住院时,医院的总护长钟华荪女士,见我很紧张,多次跟我谈心,安慰我,要我精神放松,好好处理护理病人和护理自己身体的关系。神经内科医生郑芷萍,总是细言细语很详尽地给我解释治疗中的问题,她的父亲郑江萍是作家,原來就和我相熟,现在我有事,她更是当成自己的事办。老前辈吴南生,听说我紧张失眠,送来他自己吃的“舒乐安定”,说这种安眠药效果好没有什么副作用。广东迎宾馆的朋友,怕医院的伙食不好,派司机送来一日三餐。张凤莲和田燕女士,我一打电话,她们马上过来和林墉聊天。小彭还拉线弄了个音响,说等林墉精神好的时候受用受用。

省市的领导:高祀仁、蔡东士、黄庆道、赖竹岩等也前来探望。

美术界的朋友、文艺界的朋友等各行各业的朋友,都纷纷来信来电问候,或来医院探望。

想起这些,我心中充满感激。因为住在医院的几个月里,常常看见真实的死亡,好好的一个人进来,抬出去时就已经去了天国。我感叹人生的脆弱和无常时,心情常常变得很灰暗。有次有人来看望林墉,刚好林墉睡着了,来人对我说:“你告诉苏华,陈厅长来过。”跟在后面的陈厅长忙上前纠正:“搞错了,她就是苏华。”来人忙说:“哦,对不起”,转过身对陈厅长说:“我以为她是保姆。”

几个月没有照过镜子,不用照,我也知道自己现在已成一个蓬头粗服的老大娘了,我内心却充满感激:我亲爱的朋友们,我衷心地感谢你们!没有你们和我在一起,我难以度过在医院的日日夜夜……

香港医院的医生看了片子,意见和广州医生的意见基本一致。

林墉在家疗养,态度还是积极的。他常到白云山、从化到那些空气好的地方走路,做运动。虽然身体常有这样那样的不舒服,但和脑的问题无关,是体弱所至。脑部复查也照做了,三年了,没有什么变化。

但就在第三年,即2004年的四月,一次例行的核磁共振检查中,有变化了!检查报告指出,一直没有变化的肿瘤残留,现在有所增大。这是以前医生会诊时经常提到的问题,也是我最担心的地方,残留增大,意味着有复发的可能。怎么办?我马上告诉吴南生同志,因为他最熟悉林墉的情况,又熟悉医生。他立刻带我去找朱医生。朱医生和他的同事一起看了片子,认为事不宜迟,最好马上做伽玛刀,把残留的肿瘤细胞消灭。

看来,放射性治疗是不能不做了。

据我了解,现在广州拥有伽玛刀医院的有好几家:河南医院、陆军总医院、中山三院。河南医院是我市第一家伽玛刀医院,历史比较长,但设备旧;陆军总医院历史短,但设备新;中山三院的技术力量不错。

马上行动。河南医院我早已看过,也跟院长吴锡标认识。现在就要去了解陆军总医院。

我在医院里拿到了一些资料,看了看环境。走到门口,刚好碰到医院里一个搞书法摄影的,他说认识我。认识我就最好,我可以细细地向他打听情况。我又跑到中山二院肿瘤医院,找神经外科……我像一只无头苍蝇,到处去碰,到处去撞,去问……

我把情况又告诉了省医放射科陈医生,他听后,坚决反对做伽玛刀。他认为,伽码刀以一次两百多条射线射进脑部患处,虽然打击很致命但打击面很小,如果有些打不到打不死或打不准呢,后果难说了,并且这些射线对脑细胞也有一定的伤害。我们科就经常接到这样的病人,在别的医院做完伽玛刀出问题,来我们这里“跟手尾”的。况且,以林墉这样的身体和年纪,承受得了吗?陈医生还说,几个月和你相处,我是把你当作自己的亲人,设身处地为你出主意,不怕得罪人,直率地讲出自己的意见。

省医保健办主任也说,我征求了方方面面的意见,都认为做伽玛刀不妥,我真心地劝你不要做。

不做伽玛刀,做哪样?总得要处理啊!

他们建议,做那种——也是放射治疗,同样的量,但是分开多次,每次少量,这样比较安全,效果会比较好。这种放疗又有两种,一种是普通的,即在要放射的区域画一个方形,射线就射在这框内。另一种是适形的,也就是射线按肿瘤的形状射进去,这种较先进,保护了在方形的边角的正常的细胞免受射线的损害。这种适形放疗,亦即南方医院拥有的“光子刀”。

陈医生和黄主任的意见说得很有道理,我马上给说服了。

我拿着片子,到南方医院放射科,见到了以前来会诊过的陈医生。因为很忙,他介绍另一位医生给我看片子。医生看了一会,说,这个病人情况很严重,维持不了多久的,现在就算做了,预后也不一定会好。

我先是一惊,但随即镇静下来。这些年的经历,我开始对医生的判断也有了自己的判断,不是那么容易给吓倒了。首先,林墉的情况,并不是很严重,他现在还在拍电视,在做一个节目,电视台的王丁丁正在采访他呢。第二,假如预后不好的话,我还来放什么疗?

我想抽身就走,但我还是得去看他们是怎么治疗的。我没有医学常识,只能根据常理来判断事情。有时候不能尽信但也不能不信。我看见他们按照病人的肿瘤形状,做了很多模型,据说是用来挡射线的,剩下没挡的那部分,射线才可进去。道理是对的,但模型是用手工做的,不知道是否精准。不进精准的话,那可是要命的。

回家后,我想起林曙光院长曾告诉我,陈书记的太太也是得的这个病,在中山医院做了手术后因复发,又做了伽玛刀。我想,如果能知道她的治疗情况,会对我的决策有帮助。

我请郑主任帮忙去找陈书记。郑主任的太太也是因为癌症去世的,所以他有同情心,知道救人如救火。我们一道驱车到珠江边,陈书记正在珠江边视察海陆空联合演习,好多镜头对着他。

陈书记把我介绍给他的医生,由医生跟我再介绍。

医生叫申勇强,大学毕业后分配在省公安厅工作。

陈书记的太太原是一间中学的老师,姓梁。少女的时候就经常头疼、头昏,时有呕吐,但都以为是感冒,或是美尼氏综合症,于是当感冒、美尼氏综合症处理了。但巧的是,处理过后也没事了,这样也过了几十年。谁料有一天在家,突然晕倒,送到医院检查,发现是脑瘤,右听神经瘤。开始是送到省医,后来听说中山医院的设施比省医好,做手术时多了一个导航系统,这导航系统可以更准确地寻找和清除肿瘤,于是就转到中山医院。手术从早上八时一直到晚上十时,一共进行了十四个小时,申医生一直在旁观察。术后第二天,申医生发现梁老师的反射差了,报告医生,医生通知马上送梁老师去做MR(核磁共振),MR报告是“氣脑”,又立即做第二次手术。过不了多久,又出现不完全性脑梗塞,又做了第三次手术,还安插了脑腔腹腔分流管,后来留下后遗症,头痛、眼睛复视,最近还到上海做了伽玛刀。

说到伽玛刀,这是我最想了解的。申医生说,为了比较哪一间医院伽玛刀好一些,他跑了很多医院:西安第四军医大学西军医院、洛阳150医院、北京天坛医院,最后觉得上海华山医院属下的上海伽玛刀医院比较好,比较专业,比较规范,态度也认真。我问他,有没有做适形放疗的。他说,有并且也不错。我对申医生说,很多人都建议我选择适形放疗,但我总是举棋不定,很难下决心。申医生说,你的确很难确定,不如这样,我把他们院长请来,你直接咨询他。

这真是太好了!太求之不得了!

星期六的晚上,上海华山医院伽玛刀医院的院长真的飞来了!院长潘力,小小的个子,人挺精灵。一到,他就开始看片子,一边看一边解释,一直讲到晚上一点。告别的时候,我已经决定要去上海了。

如何去呢?在广州自己的地头上,看病还这么困难,带着一个病人,到一个举目无亲、人生地不熟的地方,而且做完放疗后,人会变得怎样呢?还会走路吗?我又能把他带回来吗?一切都是个未知数啊!

我斗胆地问申医生,我就这样带一个病人到上海,真是有点不敢,不知你能不能和我先去打打前站,先去跟我去安顿一下?不料申医生很爽快地说:“可以!”

我大喜过望,准备马上动身,才突然想起,我这一切都是背着林墉进行的,他还全然不知呢。假如他不肯去,又怎么办?我知道,以林墉的性格,有时你说东,他偏往西的。没想到,林墉不假思索就同意了。

申医生比我们早两天到上海,把一切安排停当。我们一下飞机,申医生和广东驻上海办事处主任已在等候。接送我们的汽车一直驶进医院。潘院长把我们安排在四楼的一间最好的病房里,随后还带我们去看一个地方,他说我们看了一定会喜欢的。

原来潘院长在距我们病房不远的地方布置了一个画室。这是将一个病房改造的,里面还有两块两米四乘一米二的厚夹板并排竖放着。潘院长说,这是你们的画,专给你们画画的。你们要在这里呆上一个多月,而每天只是治疗五分钟,时间是很难度过的。我们一脸惊讶地问院长,你怎么知道我们画画需要这个而且还这样专业的摆法。他得意地笑了,说,我不是到过你们那里吗?我看见你们是这么画画的嘛。潘院长真是又聪明又细心。

因为要住一个月,他还安排人去买了一台洗衣机,请人装好,炖盅、电饭煲,还有宣纸、颜料、墨汁、夹子、绳子等画画的用具,一应俱全。

潘院长利用午休时间,和主治医生一起制定治疗方案。时间紧迫,下午就开始治疗,先去做一个面模,然后核磁共振定位。潘院长说,给林墉的放射的总量为……分二十五次完成,做五次休息两次,即一星期做五天,休息两天,每次是五分钟,从到的那天开始。

一切安顿下来,我才慢慢看清这所申医生经过考察认为比较好的医院。华山医院是上海一间有名的医院,上海伽玛刀医院是它的下属医院,两间医院分别座落在不同的地方,距离还挺远。这家医院的面积很小,是一栋三层的小楼房。上海对医疗资源控制得比较紧,医疗设备不允许随便引进,所以整个上海只有一间伽玛刀医院,而医院里面没有核磁共振等影像设备,需要定位病灶的病人必须在医院里戴上仪器,然后坐车经过闹市到华山医院。我看见病人头上钉上大大的定位器,坐在颇旧的车子里,颠颠颇颇走走停停,病人摇摇晃晃地穿行在车水马龙的狭窄马路上,看着就使人难过。

第一天给林墉做了一个脸部的模型,以后每次都戴着它,作为定位的依据。每天他要进入一间密封的房子,躺在一张特制的床上,头上一个巨大的圆形机器,不断地放出射线,在他的头上绕上一周,这一天的治疗就算完成。

第一天,五分钟的治疗完成了,射线射进的量少,没有什么感觉,回到画室,林墉就开始画画。他画了一个现代美女,细细的线条勾出美丽的轮廓,后面衬以紫藤花,青春、明艳、光采。这时他的状态还不错。

第二天、第三天、第四天……随着放射量的积累,林墉精神越来越差,有时会呕吐,不停地打嗝。精神也越来越紧张,有次还没到治疗的时间,他就紧张地跑去,等候时忍不住哭了起来……医生给他开了地塞米松加……每天静脉注射,以减轻副反应。天天窝在病房和画室那两个斗大的空间,人变得越来越闷,越来越压抑。我提议,来上海这么多天,我们还没有离开过那小小的医院一步呢,听说现在的上海变化很大,是否到黄浦江边走一走,散散心。刚好有朋友从深圳带来一个按摩医生,给林墉按摩后,我们叫了一辆出租车,一直开到外滩。

上海外滩,一个世纪前就很出名的地方,现在更出名了,真是人流如鲫!入夜,灯火辉煌,流金璀璨!人们伏在江边的栏杆上,痴痴地望着江对面的浦东,那是我们经常在电视上看到的画面。但是,现在我们是为了治病而来到这里。

即使这样,林墉还坚持画画。每天,医生来查房,如果在病房里不能找到他,那他肯定在画室里。医生总是很惊讶,你还没有倒下!还可以画画!他们(指一起做治疗的病人)都躺在那里,起不来了!

到了第十八天,照射的部位头发开始脱落,一撮一撮的,刚好形成一个圈状。有时,林墉干脆把快要脱落的头发拔掉。病人一到掉头发,心情会更不好更脆弱,终于,他起不来了,只能躺在床上打吊针。我和妹妹于是到附近的市场,买点鱼、肉、蛋之类回来炖给他吃,以增加一点免疫力。

2002年4月23日,是林墉六十岁的生日。提前两天,潘院长就跟我们说,他们夫妻俩要跟林墉做生日,吃顿饭庆贺一下,给林墉提提精神。我们说,不知道林墉的精神能否支持得住呢。潘院长说,大概没有什么问题的。果然,23日那一天,林墉的精神还不错。潘院长带我们到了浦东,这是我们没有去过的地方。先开车在浦东转一圈,浏览一下浦东的风光,然后到一家很火的餐厅吃饭。广东驻上海办事处的罗主任,还带来了一个蛋糕,林墉吹了几根蜡烛,切了蛋糕,我们唱了生日歌。潘院长的太太点了很多菜,我们饱吃了一顿。回来的时候,整个上海灯火辉煌,如同白昼。潘院长还特意绕道南京路等超繁华的路段,让我们见识见识美丽的大上海。

又回到医院,林墉就躺下睡着了,他今天太累了。在异地他乡,能得到这样的情意,也很快慰了。

一共治疗了25次(天),休息了10次(天),总共是35天。一治疗完,我们便坐飞机回广州。之后,林墉经过慢慢的调养,身体慢慢地恢复。

2005年3月的一天,我接到省医办公室主任陈泽波的电话,他高兴地说:“告诉你一个好消息!3月1日的核磁共振,片子显示,与2003年11月7日片比,病灶明显缩小。”

看来,在上海伽玛刀医院做的放疗有效果。从1999年做手术到现在已6年了,林墉的身体状况是变好了的,听医生说,能挺过手术后的5年生存期,就算是病愈了。

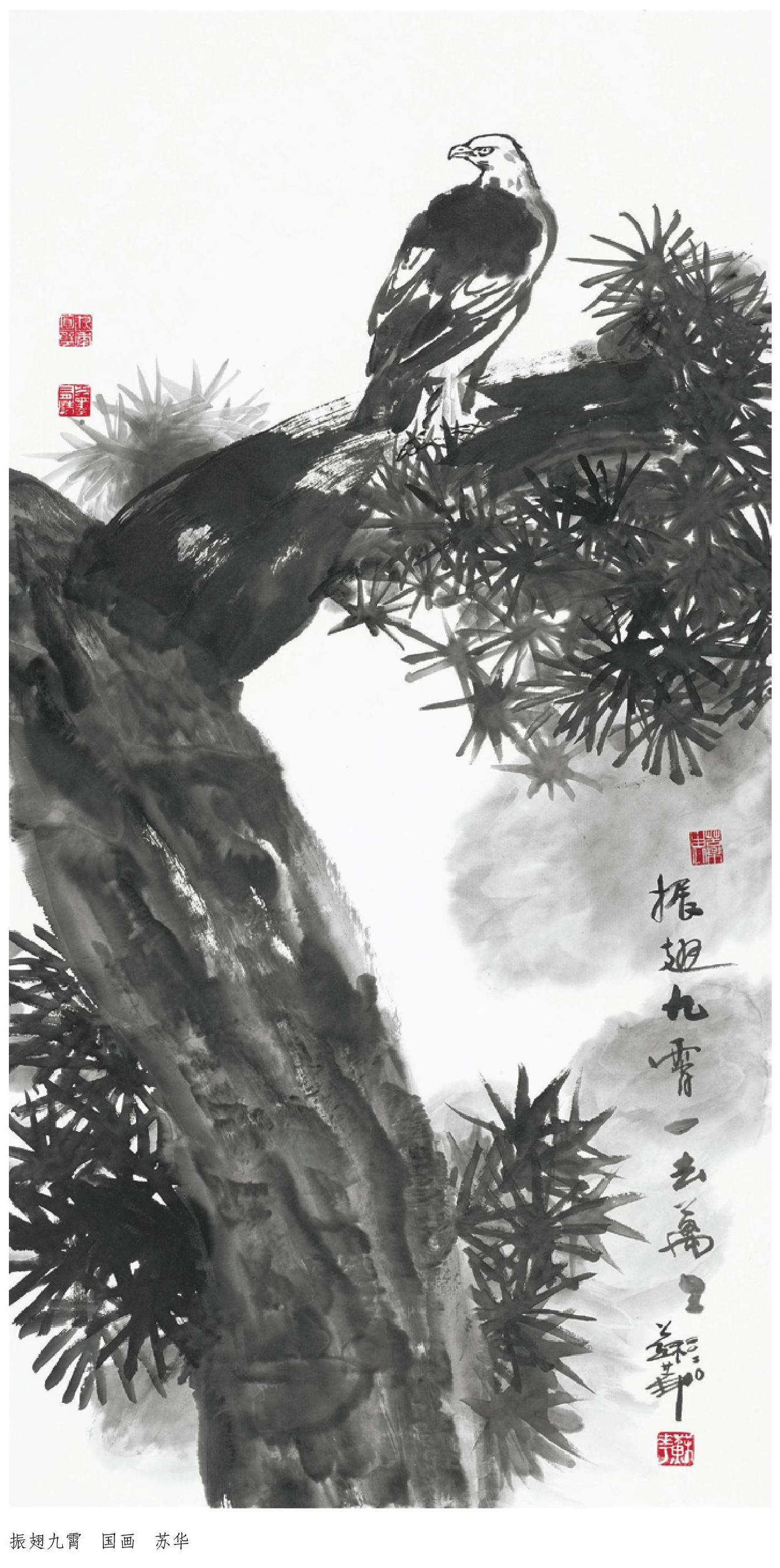

林墉不断地画画,他画了很多四尺整纸的人物画和好几幅八尺的大花鸟画,画得很有气魄。他也开始画山水画,山水画是他准备了多年而没动手画的,现在动手了,他开始依傍黄宾虹,很快就有了自己的面貌。他还画了很多的小品,画得生动有趣。

2003年,他把这一辈子画得较好的画,即从1970年在农讲所创作的歷史画,到以后的人物写生,人体写生,巴基斯坦、印度写生。花鸟,山水一共几百幅作品开了一个展览,规模很大,大家的评价很好,虽然时值非典期间,仍有很多的观众。然后他把展出的画结集成册,取名为“林墉画册——霸捍的姿丽”。

写字、写文章的能力,是他做手术后损害最大的,他开始连字都不会写,现在已一点一点地把它们找了回来。他又花了三个月的时间,为老画家程十发的大型画集写了一篇很精彩的序言,程十发看了很满意,说:“一字不改,照发!”

此时出版的画册图书还有:《又笑集》《林墉小品集》《林墉水彩画集》《众生相》《林墉画外话》《舞》等。

2003年,林墉再次当选为中国美术家协会副主席、广东美术家协会主席。

回首往事,提起一个个医生,林墉总充满感激之情说:他们都是我的救命恩人,没有他们精湛的医术,没有他们的医者父母心,就没有我林墉的命!想起一个个美术界、文艺界的朋友,在求医路上遇到的一个个好人,他们在我最困难最无助的时候,给了我勇气和生的希望,使我感到是大家和我一起和疾病战斗!感谢各级领导,他们对我的脑袋十分的关心,尽可能地给予各种帮助!感恩家人,是她们四处奔走寻医,不辞劳苦的日夜陪伴、伺候、料理我的一切,让我获得更好的治疗,没有他们,就没有今天的林墉!

2005年1月写

2021年3月修改