解放思想 锐意进取

党的十一届三中全会的召开,标注着中国迈入改革开放和社会主义现代化建设新时期。中国共产党团结带领中国人民,解放思想、锐意进取,不断完善社会主义市场经济体制,提出小康社会建设目标,创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就。

本部分展示的是改革开放以来创作的一批解放思想、弘扬中国精神、凝聚中国力量,展现蓬勃生机和辉煌成就的优秀美术作品。

油画《科学的春天》

丁一林 (2009年)

这幅作品描绘了1978年参加全国科学大会的科技工作者们激情昂扬地步出会场的场景。作品采用对称式构图,凸显神圣、庄严,用光影和人物组合安排纵、横起浮的画面结构,场面处理得有序而不失生动。

1978年3月18日至31日,全国科学大会在北京隆重举行。这是中共中央在粉碎“四人帮”后国家百废待兴的形势下召开的一次重要会议,也是动员全党全国各族人民向科学技术现代化进军的会议。在大会开幕式上,邓小平发表讲话,明确提出“现代化的关键是科学技术现代化”,扭转了多年来对知识分子“左”的政策,知识和知识分子重新受到重视。全国科技大会不但有力地推动了科技领域的拨乱反正,而且对社会主义现代化建设事业产生了深远影响。

画家创作 谈 丁一林

★这幅画是我构想出来的场景—科学家们在全国科学大会闭幕后,兴奋地簇拥着邓小平步出人民大会堂,“涌动感”是我要体现的。

1978年3月18日下午,全国科学大会在北京人民大会堂隆重开幕。邓小平在大会开幕式上明确指出“现代化的关键是科学技术现代化”,“知识分子是工人阶级的一部分”,重申了“科学技术就是生产力”。3月31日是大会闭幕式,中央人民广播电台播音员王琦宣读了时任中国科学院院长郭沫若的书面讲话《科学的春天》。与会代表激动地说:“今天,我们科学界的春天又回来了!”所以,我这幅画作的题目最终也确定为《科学的春天》。

★我要体现人们高涨的情绪,并将大会堂变成一个科学的殿堂。我还实现了一个多年的心愿—为中国的知识分子造一个群像。画中除邓小平与郭沫若作为国家领导人出现,其余共有60多位科学家,人选来源于当年《人民日报》刊登的科学家名单,我从这个名单里选择了来自不同领域的科学家。

在搜集人物形象资料时,我参考了当年的《人民画报》《解放军画报》《民族画报》等,画报上刊登的照片对我这幅画的创作非常重要。其中,《人民画报》刊登的一张王大珩与苏步青交谈的照片非常生动,所以我就把这两个人物作为在前景出现的科学家。

★作品采用对称式构图,凸显神圣、庄严。画面左侧主要安排工业、航天等领域的科学家,右侧是建筑、农业等领域的科学家。画面中心是着浅灰色中山装的邓小平和数学家华罗庚。邓小平曾说:“我们国家要有一千个陈景润,那就了不得啊!”因此,我把华罗庚的得意门生陈景润、张广厚等安排在他们周围。我还特意在画面中心安排了著名妇产科医生林巧稚,我利用一条黄色围巾将她“点亮”,也点亮了画面。

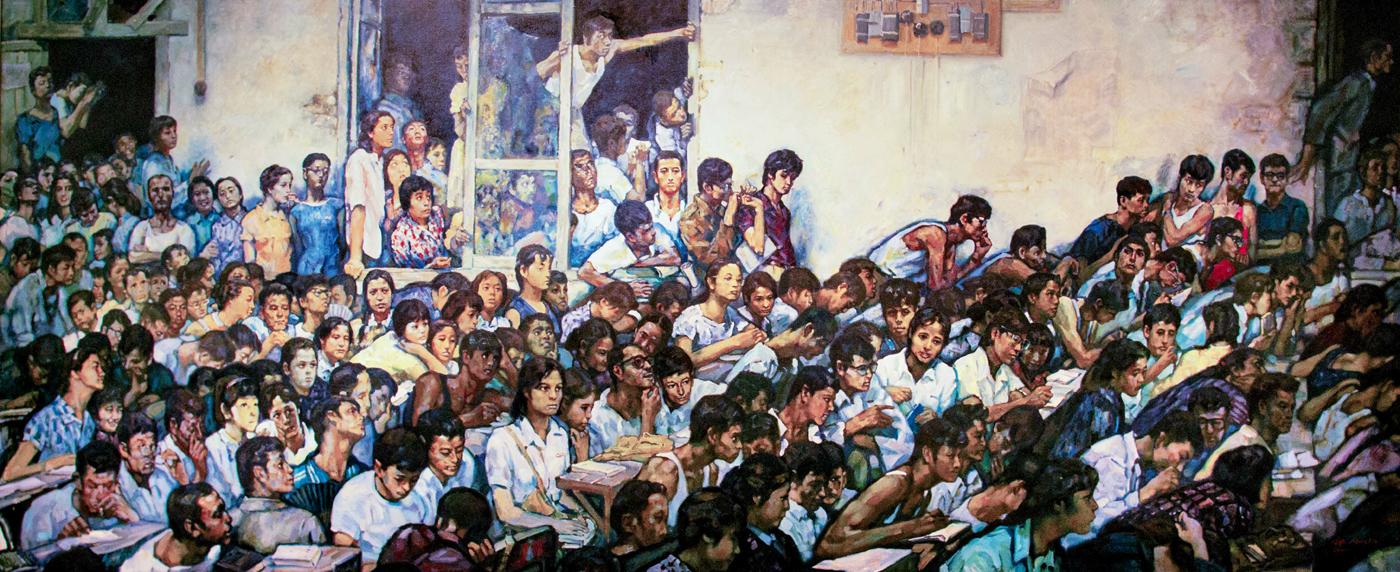

油画《夏夜—恢复高考的日子》

程丛林 (2009年)

这幅于2009年创作的作品,表现了中国1978年恢复高考后的夏夜,学生们参加补习的盛况。简陋的教室中座无虚席,甚至窗外都站满了人,每个人如饥似渴地汲取知识,渴望改变自己的命运。

1977年,由于文化大革命的冲击而中断了10年的中国高考制度得以恢复,中国由此重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。1977年9月,教育部在北京召开全国高等学校招生工作会议,决定恢复已经停止了10年的全国高等院校招生考试,以统一考试、择优录取的方式选拔人才上大学。1977年的高考在冬天举行,有570多万人参加了考试。虽然按当时的办学条件只录取了不到30万人,但是它却激励了成千上万的人重新拿起书本,加入到求学大军中去。1977年恢复高考制度,不仅改变了几代人的命运,尤为重要的是为中国在新时期及其后的发展和腾飞奠定了良好的基础。

油画《1978年11月24日·小岗》

王少伦 (1992年)

这幅于1992年创作的作品,生动地再现了安徽凤阳小岗村18户农民在昏暗的油灯下,签订包干合同书并按下红手印的情景。作品色调饱满、层次丰富,在强烈的明暗对比中,人物表情的微妙变化被刻画得淋漓尽致。在决定自己命运的重要时刻,村民们或担忧,或沉默,或焦虑,或坚定。面对困境,小岗村人敢为人先。画面中心的光亮,照亮了小岗村人的内心,也照亮了中国农村的光明前途。

中国的经济体制改革首先在农村取得突破性进展。1978年,安徽省鳳阳县小岗村的一些生产队率先实行包干到户,重建农业生产责任制。1978年11月24日晚,安徽凤阳小岗村的18户村民聚在一起,在土地承包责任书上按下鲜红的手印,在全国率先实行农业“大包干”,从而拉开中国农村改革的序幕。

邓小平先生提倡的社会主义市场经济路线,80年代从华南地区开始,随着90年代包括上海浦东的开发,长江三角洲开始了真正的经济发展。

现在上海成为了中国市场经济的中心。市场经济发展壮大,计划经济规模缩小,市场充满活力,物品充足,日企、外企、私企等各类企业在上海追寻着梦想,展开激烈竞争。如,三得利公司6年前投资上海发展啤酒事业,去年获利达到50%以上。三得利通过啤酒,抓住了上海对于流行十分敏感的消费者的心,构筑了独有的销售网络从而获得了成功。位于旧法租界的淮海中路现在是最潮流的地方,是流行最前沿的街区,甚至深夜里街上依然也聚集着亚洲的年轻人,十分热闹。上海实时地向中国各地、亚洲发出流行的信息。“上海品牌”的市场价值变得越来越国际化。

(选自《中国情缘:我的人生之旅》中,星屋秀幸于2003年撰写的文章《流行、新文化的发祥地》)

迈克尔·伍德(Michael Wood),1948年生于英国,毕业于牛津大学奥瑞尔学院历史系,历史学家、纪录片制片人、主持人、作家。伍德从20世纪80年代起就常在中国走访,制作并主持纪录片《中国改革开放的故事》《中华的故事》《杜甫:中国最伟大的诗人》。

在2019年完成拍摄纪录片《中国改革开放的故事》时,伍德通过实地走访、采访亲历者,讲述中国40年改革开放的成果与变化,包括小岗村的故事、中国高铁、中国绿色与创新发展以及中国教育等方面内容。“20世纪80年代以来中国经济、国家整体变化太大了,已经成为另一个世界,这是一个伟大而复杂的故事,”伍德说,“我所接触的每一个写过邓小平传记的西方专家都认为,市场经济对中国十分有益,带来了人类历史上最大规模的脱贫。”

为了拍摄《中国改革开放的故事》,他除了在英国、美国采访外,还走访了中国广东、北京、安徽、上海等地。他认为,西方人对今天的中国有很多刻板印象,误解很多。“首先我对中国没有偏见,在讲述中国故事的时候,我会像讲述德国、英国的故事一样,不存偏见。”他说,“其次作为历史学家,我更善于全面地看问题、历史地看问题。”

“我去安徽乡下,采访小岗村的农民和他们签下的包产到户‘生死状;去采访邓小平南方之行的‘首席接待官陈开枝;去温州与拿到第一份营业执照的女士交谈;站在香港对面的海角上,在如今堆满集装箱的港口讲述深圳的故事。”他说,“这样才能向西方讲好改革开放这样一个复杂的故事,特别是在教育、科技、环境、商业方面的问题。”伍德建议,中国导演要向西方讲好改革开放这个“伟大而复杂”的故事,拥有自己的叙事方式对中国而言十分重要。中国人需要创造属于自己的叙述方式,讲述属于中国的世界故事。

(选自新华社对纪录片《中国改革开放的故事》主持人迈克尔·伍德的专访)

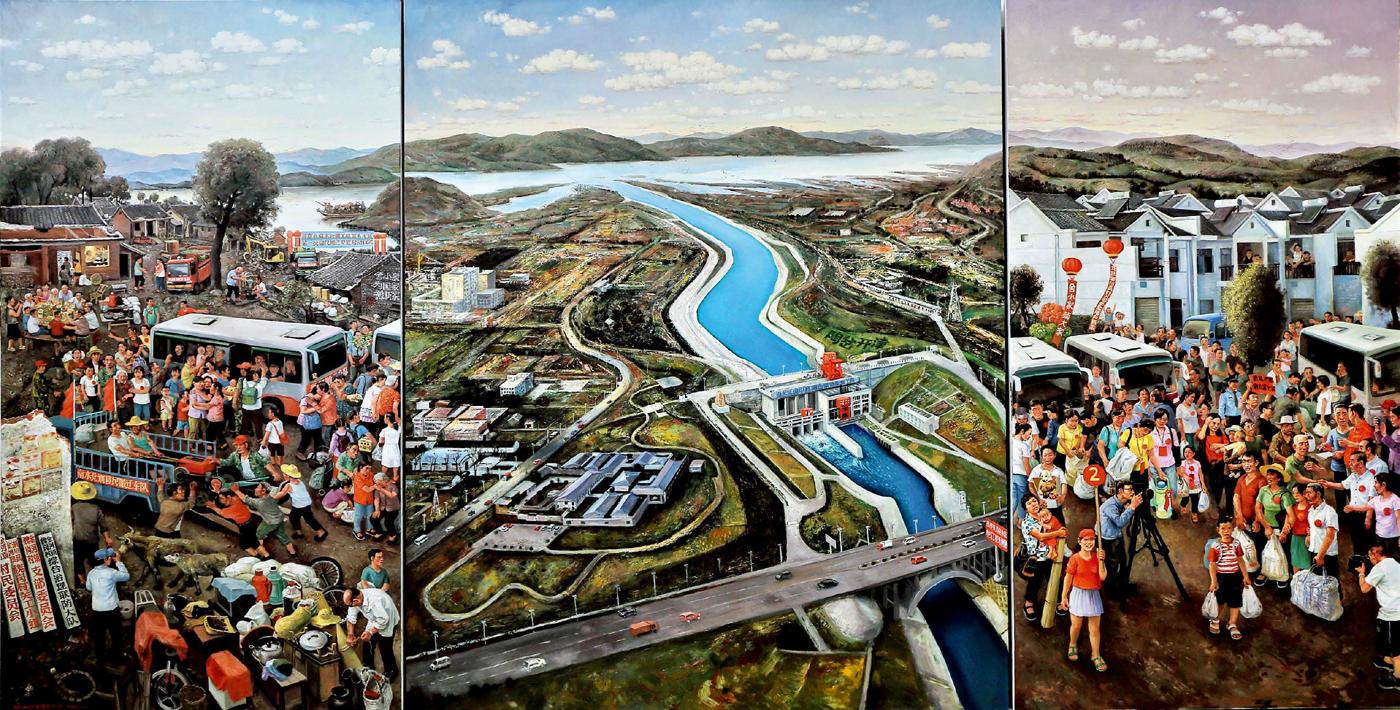

油画《丹江口库区的移民搬迁及南水北调世纪工程》

陈树中、陈一墨 (2021年)

这幅于2021年创作的作品,以当代风格表现南水北调世纪工程主水源地的丹江口库区的枢纽工程及移民安置,呈现这一世纪工程的磅礴气势。

继2005年提出建设创新型国家后,2012年,中央进一步提出实施创新驱动发展战略。三峡水利枢纽、青藏铁路、南水北调、西电东送、西气东输等重大工程建设捷报频传,充分展现了我国改革开放和现代化建设的辉煌成就。其中,南水北调工程是缓解中国北方地区水资源短缺、优化水资源配置的一项战略性工程,共分东中西三条线路。中线工程于2003年开建,位于长江最大支流—汉江之上的丹江口库区是其水源地,因此库区移民是工程的重要组成部分。2012年9月,南水北调中线工程丹江口库区移民搬迁全面完成。

画家创作 谈 陈树中

★2018年,我确定将“南水北调工程”作为创作主题。大约20年前,我开始长时间进行三峡库区移民题材的油画创作,共画了6件作品,所以有信心创作好这个题材。此外,我长期致力中国乡土生活题材,农民一直是我创作的主体对象。

我请到四川美院青年教师陈一墨合作,经过对多张草图研究比较,最终确定了三联画形式,以多维度呈现“南水北调”这一改革开放、现代化建设时期的世纪工程。工程得以顺利竣工,与库区群众“舍小家、为国家、搬新家”的奉献精神分不开,与综合国力的提升分不开。

★左联表现移民搬迁、告别家园。虽然能找到一些当时的图片作为参考,但对完成巨幅油画创作所需,资料远远不足,而且现在去实地收集创作素材已经变得很有难度,因为那里已是翻天覆地的变化,所以主要素材借助我和创作团队多年的积累;右联表现移民安置,描绘了移民在新址受到当地领导、群众迎接的热烈场面;中联则全景展现工程丹江口库区陶岔渠首枢纽大景观。主联同两翼画面形成疏与密、静与动对比、景与人对比,同时又相互关联,凸显形式感并强化乡土韵味。

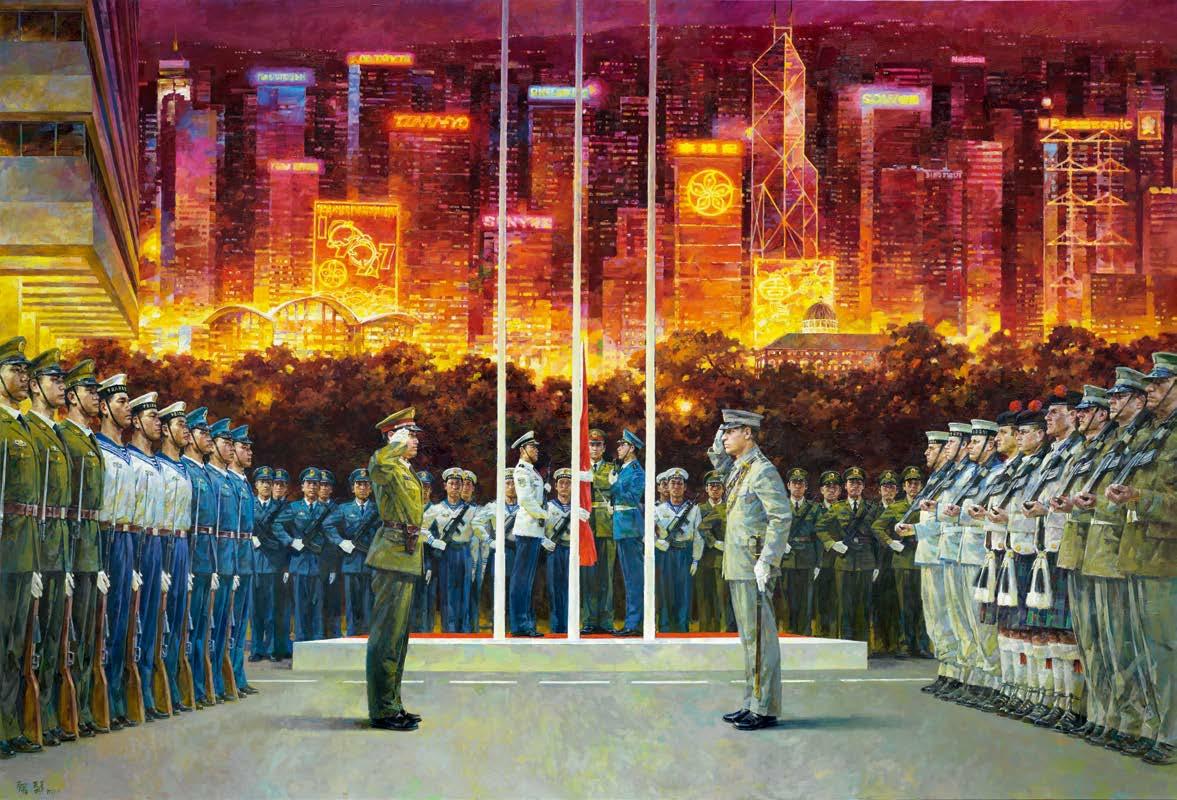

“一国两制”,就是在一个中國的前提下,国家的主体坚持社会主义制度,香港、澳门和台湾保持原有的资本主义制度长期不变。香港、澳门先后回归祖国,“一国两制”从科学构想变成生动实践。事实证明,“一国两制”是解决历史遗留的香港、澳门问题的最佳方案,也是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度方案。“一国两制”是中国的一个伟大创举,是中国为国际社会解决类似问题提供的一个新思路新方案,是中华民族为世界和平与发展作出的新贡献,凝结了海纳百川、有容乃大的中国智慧。

油画《1997·香港防务交接》

廖宗怡、张树军 (2021年)

1997年6月30日23时42分,交接仪式正式开始;23时59分,英国国旗和香港旗在英国国歌乐曲声中缓缓降落;7月1日零点整,中国人民解放军军乐队奏起雄壮的中华人民共和国国歌,中国国旗和香港特区区旗一起徐徐升起。《1997·香港防务交接》画面中,建筑在夜色中被闪烁的灯光映成红色,再现了那一令人难忘的历史时刻。

油画《澳门回归》

及云辉、张贯一、李鹏鹏、陈旭、王腾 (2021年)

1999年12月20日零时,中国政府对澳门恢复行使主权。此时此刻,在澳门,在香港,在台湾,在祖国内地,在世界各个角落,亿万颗华夏儿女的心,和着激动的旋律,都在为澳门的今天欢欣,为澳门的明天祝福!油画《澳门回归》以写实主义的手法,描绘了澳门回归的历史瞬间。